一步法工艺合成十二烷基糖苷过程中的液固传质

张永昭,郭 霞,王晓辉

1.杭州职业技术学院,浙江 杭州 310018;2.赞宇科技集团股份有限公司,浙江 杭州 310009

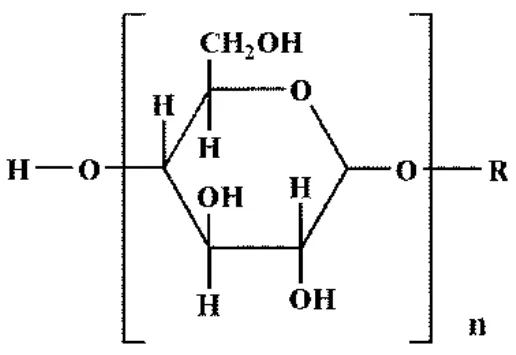

以烷基糖苷为代表的、利用天然可再生资源制备易于生物降解、不污染环境的绿色新型表面活性剂工艺已成为研究的热点[1-3]。烷基糖苷(APG)是由葡萄糖的半缩醛和脂肪醇(如辛醇、癸醇、月桂醇等)在酸的催化下失去一分子水而得到的产物,结构式如图1所示。烷基糖苷表面活性剂在原料来源方面具有非常大的优势。从全球范围讲,淀粉无疑是廉价且丰富的葡萄糖原料来源[4],另一种原料脂肪醇,在椰子油等产品中含量丰富[5,6]。以葡萄糖、脂肪醇为原料制备烷基糖苷,既解决了原料的来源问题,又可以解决农产品的深加工问题。

图1 烷基糖苷分子结构式Fig.1 Molecular structure of alkyl polyglucoside

关于葡萄糖与脂肪醇为原料制备烷基糖苷的反应过程已有大量的研究。张永昭等[7]研究了一步法制备烷基糖苷的反应过程,认为葡萄糖溶于脂肪醇中后,捕捉催化剂分子,然后与脂肪醇反应生成单糖苷、二糖苷和更高聚合度的糖苷产物。吕树祥等[8]研究了一步法合成十二烷基糖苷的反应动力学,认为碳正离子与十二醇的反应为反应的控制步骤,假设葡萄糖的消耗速率与葡萄糖浓度和糖苷浓度有关,建立了葡萄糖反应速率本征动力学模型。蓝仁华等[9]研究了以正丁醇为短链脂肪醇,二步法合成十二烷基糖苷的反应机理,不同聚合度的糖苷视为一种物质,整个反应按照两步进行:第一步是正丁醇与葡萄糖的反应,第二步是丁基糖苷与正十二醇反应生成十二烷基糖苷的反应;正丁醇与葡萄糖的糖苷化反应发生在固体葡萄糖的表面,建立了固体葡萄糖表面积与体积的关系,得到了丁基糖苷与十二烷基糖苷的动力学模型。

葡萄糖与脂肪醇一步法制备烷基糖苷的反应过程实际是液固传递和反应的耦合过程,因为固体葡萄糖是由大小不同颗粒组成的,体系温度、固体颗粒粒径分布、搅拌速度等因素都会对液固传质过程产生影响,因此要实现一步法工艺过程的工业放大,还需要对葡萄糖与脂肪醇之间的液固传质进行深入研究。建立一个能描述各个因素对传质过程影响的模型,从而最终实现一步法工艺的模拟放大是一项有意义和富有挑战性的工作。本工作在一步法工艺合成十二烷基糖苷的实验基础上[10],从单个葡萄糖颗粒的液固传质模型出发,推导出由不同粒径颗粒组成的颗粒群的液固传质模型,并根据液固传质实验数据拟合以得到模型参数,为一步法制备烷基糖苷的流程模拟提供可靠的模型。

1 实验部分

1.1 实验步骤

采用间歇搅拌釜进行液固传质实验。搅拌釜直径7 cm,高9 cm,装有直径5 cm的4叶45 °平桨。实验时,首先加入一定量的正十二醇(约100 mL)于搅拌釜中,加热至规定温度;然后将一定量的葡萄糖颗粒加入反应器,启动搅拌至规定转速;定时取样分析溶液中的葡萄糖浓度。实验装置上安装了过滤器,分离处于悬浮状态的葡萄糖颗粒,保证所取样品浓度反映液相中葡萄糖含量。

1.2 分析方法

利用气相色谱法分析样品中葡萄糖的含量。因为葡萄糖的沸点很高,需将葡萄糖进行硅烷化处理:取样品0.5 g左右,用10 mL左右二甲基亚砜稀释,取稀释后的混合物液体0.3 mL于1.5 mL的样品瓶中,加入0.2 mL六甲基二硅胺烷和0.1 mL三甲基氯硅烷,剧烈摇动1 min,静置5 min,取上层清液分析。样品清液采用Agilent GC7820气相色谱仪分析,HP-5毛细管色谱柱,氢火焰(FID)检测器。程序升温:初始温度80 ℃下保持2 min,然后以8 ℃/min的速度升温到310 ℃,此温度下保持5 min,整个分析时间约为35 min。

一步法制备十二烷基糖苷时,正十二醇是远过量的,以单位质量正十二醇中葡萄糖的物质的量来衡量葡萄糖的浓度。配制若干一定组成的正十二醇和葡萄糖混合物,用上述方法进行分析,得到葡萄糖与正十二醇之间质量比和峰面积比的矫正方程。

2 结果与讨论

2.1 单个颗粒的液固传质模型

利用湍流边界层理论得到固体颗粒的局部液固传质系数为[11]:

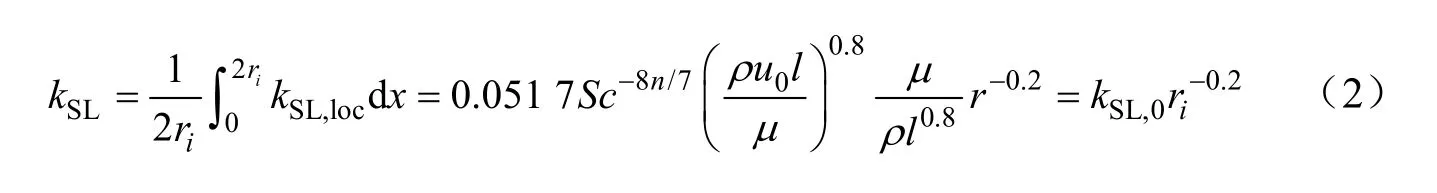

令颗粒半径为ri,质量为mi,搅拌桨直径为l,在颗粒直径范围内对局部传质系数积分,得到平均液-固传质系数为:

式(2)中:

式(3)左右两边乘以l/DAB,得:

根据式(3)和(4),固体颗粒的平均线性变化速率为:

固体颗粒的平均物质的量变化速率为:

式(6)中,Sv为颗粒的比表面积,可以表达为粒径的指数函数,

式(7)中,ε为固体颗粒的形状因子,将式(7)代入式(6),将固体粒径的指数进行合并,得:

其中:λ1反映了各种因素对粒径变化的综合影响,由实验数据关联得到:λ1=0.2-ε。

2.2 颗粒群的液固传质模型

在实际操作中,并不是单个固体粒子单独处于液体中溶解,而是许多固体颗粒群的共同传质行为。液固传质的推动力来自于饱和浓度与液相浓度的差值,传质过程还伴有颗粒间的相互碰撞,改变固体颗粒的运动轨迹,一部分固体颗粒还将不处于完全悬浮状态,影响传质过程[12]。本工作假定:

(1)葡萄糖固体是由不同粒径粒子所组成的集合,将相同粒径ri的粒子视为一个粒子群体(质量为mi),同一群体在传质过程具有相同的变化历程;

(2)传质过程所用的葡萄糖颗粒粒径很小,忽略颗粒粒径对颗粒跟随性的影响;

(3)不同粒径分布的葡萄糖固体具有相同的形状因子;

(4)忽略颗粒间相互作用对传质过程的影响;

(5)忽略固体颗粒对体系粘度的影响;

(6)固体颗粒处于完全悬浮状态;

将式(5)、式(6)、式(7)、式(8)中粒径的指数设定为-λ1和-λ2两个模型参数,其值由实验数据拟合得到,则粒子群体的传质速率和粒径变化速率分别为:

式(9)中kSL,0只与体系的雷诺数和施密特数有关,而与颗粒粒径无关。

根据质量守恒定律,固体质量的减少等于液相中固相组分质量的增加,所以液相中组分浓度变化速率为:

式中,180为葡萄糖相对分子质量,g/mol;M为正十二醇质量,kg;mi为颗粒半径为ri的颗粒群质量,g;ci为液相中葡萄糖浓度,10-3mol/kg;t为时间,min。此液固传质的模型最终为:

式(11)中,fi为颗粒半径为ri的颗粒群在固体中含量,由激光粒度仪测定,m为固体颗粒质量。此模型的初始条件如式(12)所示,其中m0为固体颗粒初始质量。式(11)的初始条件为:

2.3 固体颗粒粒径分布对传质过程影响

采用不同粒径分布的葡萄糖颗粒,研究其在正十二醇中的溶解情况,考察粒径分布对传质过程的影响,根据实验结果确定传质模型中粒径指数的值。Rosin-Rammler[13]模型是用来描述固体粒径分布的最广泛的模型之一。其累积分布函数可以表示为:

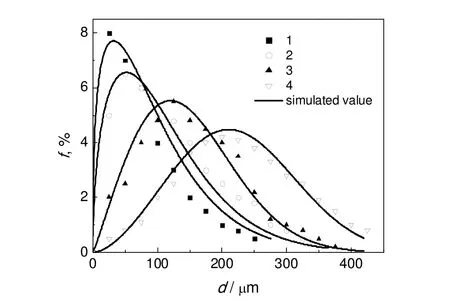

4种不同粒径分布的葡萄糖颗粒的模型参数值列于表2。

表1 不同粒径分布颗粒的Rosin-Rammler模型参数Table 1 Rosin-Rammler model parameters of different particles

图2 不同粒径分布下液相浓度随时间的变化Fig.2 Change of liquid concentration with time in different particle size distributions

图3 剩余固体粒径分布Fig.3 Particle size distribution of residual solids

实验温度120 ℃,搅拌速率300 r/min,实验值与模型计算值如图2、图3所示,可以看出,模型计算值与实验值较为吻合,表明本研究所建立模型准确描述葡萄糖与正十二醇之间的传质过程。随着传质的进行,正十二醇液相中葡萄糖浓度不断升高,越来越接近饱和浓度,传质推动力降低,传质速度越来越慢。固体颗粒粒径越小,传质速度越快。实验数据拟合得到的模型参数如表2所示。

表2 模型参数拟合值Table 2 Fitting values of model parameters

由表2可以看出,λ1和λ2皆为正数,也验证了传质系数与粒径成反比的特点,同时,λ1<λ2,这是由于在颗粒质量变化计算式中,将颗粒的形状系数中的粒径指数与粒径缩小计算式中粒径指数是合并在一起的。由传质模型的推导过程可以看出,搅拌速度、温度等因素对模型中粒径的指数应是没有影响的,所以拟合不同条件下传质速率常数的时候,λ1和λ2的值保持不变。

2.4 搅拌转速对传质过程影响

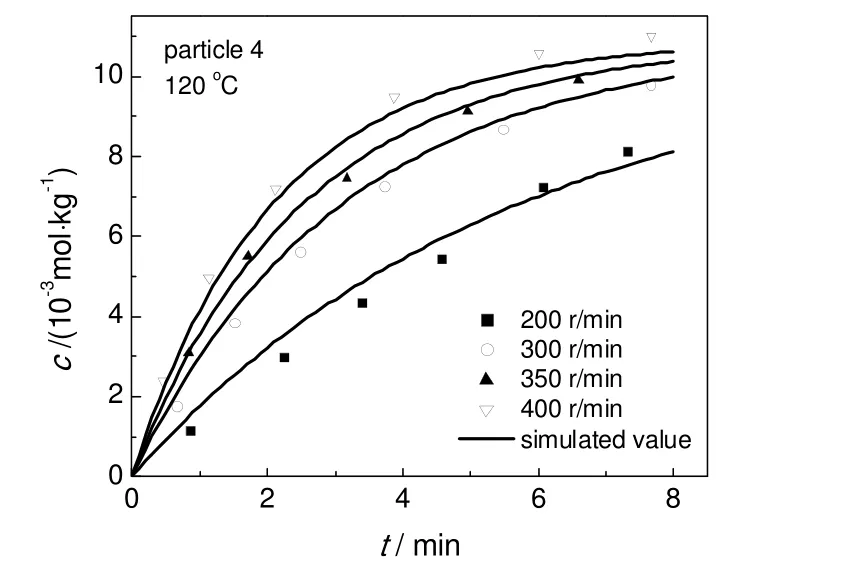

分析传质过程模型,搅拌转速只会引起传质系数变化,而对模型中粒径的指数是没有影响的,因此粒径指数取上节中拟合得到的值。研究葡萄糖在正十二醇中的溶解情况,在120 ℃下考察搅拌转速对第4类颗粒传质过程的影响,结果如图4所示。由图4可以看出,液相中葡萄糖浓度随时间变化的计算值与实验值较为吻合。随着搅拌速度的增大,传质速度加快。不同搅拌速度下的传质系数如表3所示。

图4 不同搅拌转速下液相浓度随时间的变化Fig.4 Change of liquid concentration under different stirring speeds

表3 不同搅拌转速下的模型参数Table 3 Model parameters at different stirring speed

根据本章对传质系数的推导过程,舍伍德数是雷诺数和施密特数的函数,三者之间关系可以表示为式(14):

不同搅拌速度下,液体的施密特数为一常数。将实验数据按式(14)的对数形式进行作图,得到图5所示的舍伍德数与雷诺数的自然对数线性关系,其斜率值1.123即为雷诺数的指数α。

图5 舍伍德数和雷诺数的关联Fig.5 Correlation between Sherwood number and Reynolds number

2.5 温度对传质过程影响

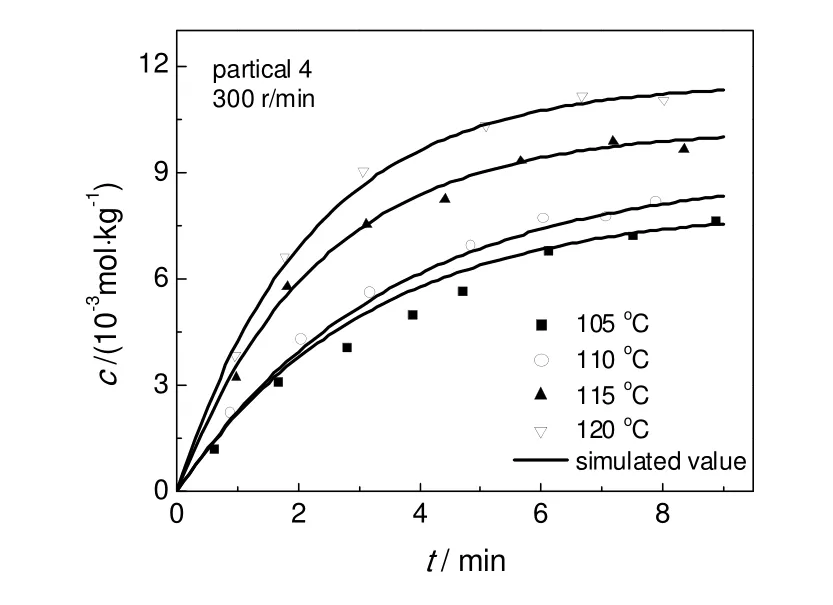

温度会改变体系粘度和扩散系数,从而影响传质过程,而对模型中粒径的指数是没有影响的,因此粒径指数取上节中拟合得到的值。在 300 r/min搅拌速率下考察温度对第4类颗粒传质过程的影响,结果如图6所示。由图6可以看出,液相中葡萄糖浓度随时间变化的计算值与实验值较为吻合。随着温度的升高,传质速度加快。不同温度下的传质系数如表4所示。

表4 不同温度下的模型参数Table 4 Model parameters at different temperature

图6 不同温度下液相浓度随时间的变化Fig.6 Change of liquid concentration with time under different temperatures

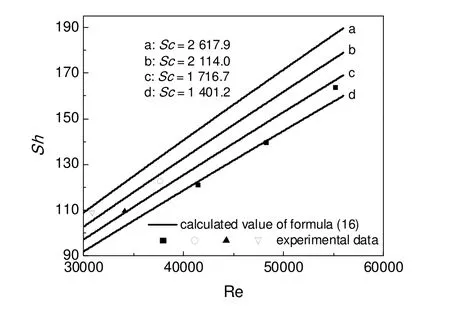

图7 不同施密特数下雷诺数与舍伍德数的关联Fig.7 Correlation between Sherwood number and Reynolds number under different Schmidt numbers

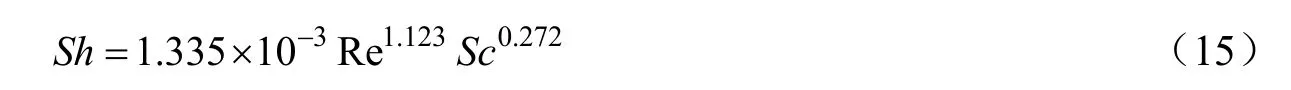

由表5可以看出,改变实验温度,过程的雷诺数和施密特数都会随之改变,根据上节的实验结果,式(15)中雷诺数的指数为1.123,由实验数据拟合得到施密特数的指数为0.272,即:

图7所示为式(15)的计算结果与实验数据的比较,可以看出,式(15)能对实验数据进行较为准确的关联。

3 结 论

将粒径对颗粒形状系数的影响和粒径变化速度的影响合并,得到了单个颗粒的质量变化模型。一定固体含量的传质过程中,将同一粒径的颗粒视为一个群体,不同粒径的颗粒群就整个固体相,引入校正因子以描述颗粒间相互作用对传质的影响,得到了基于整个固体颗粒群的传质模型。

实验考察了颗粒粒径分布、搅拌速度及温度对传质过程的影响。固体粒径越小,传质速度越快。搅拌速度越高,传质速度越快。温度对液体的密度、粘度、扩散系数等都影响,因此温度对传质过程的影响比较复杂,总体呈现温度升高,传质速率加快的特点。上述因素对传质过程的影响可用舍伍德数、雷诺数、施密特数三个准数进行关联,结果表明,模型计算结果与实验结构吻合。

符号说明

c—— 正十二醇中的葡萄糖浓度,10-3mol/kgM—— 正十二醇质量,kg

d—— 颗粒直径,μmri—— 固体颗粒半径,μm

fi—— 颗粒粒径分布密度函数Re—— 雷诺数

F—— 颗粒粒径分布累积函数t—— 时间,min

G—— 颗粒粒径线性变化速率,μm/minSc—— 施密特数

k—— 矫正曲线方程系数Sh—— 舍伍德数

kSL,loc—— 局部液固传质系数Sv—— 固体颗粒比表面积,μm

kSL,0—— 平均液固传质系数,g/(cm·min·mol)t—— 时间

l—— 搅拌桨直径,cmρ—— 密度,g/cm3

m—— 固体颗粒质量,gε—— 固体颗粒的形状因子

mi—— 颗粒半径为ri的颗粒群质量,gλ1λ2—— 液固传质模型参数

α β κ—— 舍伍德数、施密特数、雷诺数之间关联式的参数

[1]Geetha, D, Tyagi, R.Alkyl poly glucosides (APGs) surfactants and their properties: A review [J].Tenside surfactants detergents, 2012,49(5):417-427.

[2]Rybinskmi W V, Hill K.Alkyl polyglycosides-properties and application of a new class of surfactants [J].Angewandte Chemie-Iinternational Edition, 1998, 37(10):1328-1345.

[3]Ware A M, Waghmare J T, Momin S A.Alkylpolyglycoside: Carbohydrate based surfactant [J].Journal of Dispersion Science and Technology.2007, 28(3):437-444.

[4]杨玉岭.淀粉转化生产葡萄糖的工艺优化研究 [D].江苏: 江南大学, 2005.

[5]陈苗.天然油脂制取C16~22高级脂肪醇的研究 [D].武汉: 华中农业大学, 2010.

[6]黄 辉, 范春玲, 曹贵平, 等.天然脂肪醇的合成研究进展 [J].日用化学工业, 2008, 38(2):113-116.Huang Hui, Fan Chunling, Cao Guiping, et al.Advances in synthesis of natural fatty alcohol [J].China Surfactant Detergent &Cosmetics, 2008, 38(2):113-116.

[7]张永昭, 计建炳, 艾 宁.一步法合成十二烷基葡萄糖苷反应过程研究 [J].高校化学工程学报, 2014, 28(5):1085-1090.Zhang Yongzhao, Ji Jianbing, Ai Ning.Study on the process of alkyl polyglucoside synthesis using one-step method [J].Journal of Chemical Engineering of Chinese Universities, 2014, 28(5): 1085-1090.

[8]吕树祥, 黄恩才, 米镇涛, 等.直接法合成十二烷基糖苷反应机理和动力学 [J].化学反应工程与工艺, 2003, 19(1):31-35.Lv Shuxiang, Huang Encai, Mi Zhentao, et al.Mechanism and kinetics of reaction for preparing dodecyl glycoside [J].Chemical Reaction Engineering and Technology, 2003, 19(1):31-35.

[9]蓝仁华, 伍明华, 杨卓如, 等.二步法合成十二烷基多苷机理及动力学探 [J].高校化学工程 学报, 2001, 15(3):248-253.Lan Renhua, Wu Minghua, Yang Zhuoru, et al.Study on the reaction mechanism and kinetics of two-step synthesis of alkylpolyglycosides [J].Journal of Chemical Engineering of Chinese Universities, 2001, 15(3):248-253.

[10]郭 霞, 张永昭.一步法合成十二烷基糖苷的动力学研究 [J].广州化工, 2016, 44(1): 56-58.Guo Xia, Zhang Yongzhao.Kinetics study of alkyl polyglucoside synthesis with one-step method [J].Guangzhou chemical industry,2016, 44(1): 56-58.

[11]方 静, 杨 超, 禹耕之, 等.搅拌槽中液-液-固三相传质的实验研究 [J].过程工程学报, 2005, 5(2): 125-130.Fang Jing, Yang Chao, Yu Gengzhi, et al.Preliminary investigation on interphase mass transfer in agitated liquid-liquid-solid dispersion[J].The Chinese Journal of Process Engineering, 2005, 5(2):125-130.

[12]Shiba R, Uddin M A, Kato Y, et al.Solid/liquid mass transfer correlated to mixing pattern in a mechanically-stirred vessel [J].ISIJ International, 2014, 54(12): 2754-2760.

[13]戴丽燕.关于Rosin-Rammler粒径分布函数的研究 [J].工业安全与防尘, 2000, (5): 6-8.Dai Liyan.Study on function of Rosin-Rammler particle size distribution [J].Industrial Safety and Dust Control, 2000, (5): 6-8.