论西域样式凹凸法与天竺遗法

顾颖

内容摘要:西域式“凹凸法”是西域样式佛画最基本的技法之一,它虽以古印度晕染法为根基,但同时也是在糅合其他相异文化因素的基础上发展而來的,其技巧、程式、效果与所谓的“天竺遗法”有着显著的区别。因此,在有关“西域绘画”的研究中,应将“天竺遗法”与西域式“凹凸法”予以区分,如此才能更清晰地把握西域样式佛画的风格和特征。

关键词:佛教绘画;西域凹凸法;天竺遗法;

中图分类号:K879.2 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2017)02-0078-06

Abstract: The shading technique is one of the most basic techniques used in Buddhist paintings of the Western Regions style, which can even create a three-dimensional effect. Though mainly derived from ancient Indian haloing techniques(e.g. water polishing), it was developed by assimilating certain elements from foreign cultures, and is therefore quite distinct from the ancient Indian technique in terms of skill, pattern, and effect. This article argues that the two different techniques above should be clearly distinguished so as to have a clearer understanding of the style and features of Buddhist paintings from the Western Regions.

Keywords: Buddhist paintings; shading techniques of the Western Regions;“ancient Indian techniques”

本文所言西域样式是指佛教绘画在传至西域后,因时因地衍化而逐渐形成的具有自己独特造型样式及基本风格要素的绘画形式{1}。其成熟形态以六七世纪时的克孜尔石窟壁画为代表,西域式凹凸法是西域样式佛画的基本技法之一。而“天竺遗法”一语出自唐人许嵩所著《建康实录》对张僧繇手迹的描述[1],其意是指源于印度的绘画技法{1}。

无论是西域样式还是天竺遗法,都曾深刻地影响了汉地佛画的产生及发展。这些外来佛像,因与汉地人物画系统相异的梵相面貌和绘制风格,而让汉地居民印象深刻并被载于文献。只是在这些文献中,传来佛画的“西方”是一个笼统的概念,加之这些佛画在风格式样上的某些共性,对于汉地居民来说,尚不能详加区分它们是源自西域还是印度或其他地方。缘此,在后世的研究中,二者往往被混为一谈。比如在谈到张僧繇所用之天竺遗法时,往往以今新疆地区的古代绘画遗存作依据;又比如在谈及西域佛画的特征时,往往相互参用有关曹仲达、张僧繇、尉迟乙僧的画迹文献记载。这种混淆在于二者之间确实有很多相似之处。印度佛画本是西域佛画的渊源之一,二者在内容、构图、造像、技法上出现一定的相似性是必然的。这种混淆,不仅抹杀二者了之间的区别,也不利于探讨佛教绘画风格变迁发展的历史。

因此,本文将从今人在谈及二者时最易混为一谈的凹凸技法入手,对佛画的西域样式和天竺遗法的各自特点有所甄别。

一 天竺遗法的特征

《建康实录》载:

一乘寺……寺门遍画凹凸花,代称张僧繇手迹。其花乃天竺遗法,朱及青绿所成,远望眼晕如凹凸,就视即平,世咸异之,乃名凹凸寺云。[1]

这段文字记载了当时人们对所谓天竺遗法的惊讶。这是一种能够产生立体幻觉的晕染着色方式。对于以线造型、讲究在二维平面中舒卷自如的中国绘画而言,这种能于平面中呈现立体的凹凸画法,实在是新奇,所以才能造成“世咸异之”的轰动。其后,再次以凹凸画法惊艳于中原的是来自西域(于阗,一说为吐火罗——以今阿富汗北部为中心的广大地区)的尉迟乙僧,人们对尉迟乙僧带来的西域式凹凸效果依然赞叹有加:

四壁画像及脱皮白骨,匠意极险,又变形三魔女,身若出壁……逼之标标然。[2]

乙僧今慈恩寺塔前功德,又凹凸花面中间千手眼大悲,精妙之状,不可名焉。[3]

用色沉着,堆起绢素,而不隐指。[4]

很显然,在这些不同的记述中,记述者关注的都是与汉地相异的着色技法。这种技法使物象产生浮雕般的凸起效果,这也正是西来佛画区别于汉地佛画的最重要之处。那么源于天竺的凹凸法与发展至西域的凹凸法有无异同呢?下面我们可以根据实物遗存予以分析。

和印度留存至今的佛教雕塑相比,印度佛教绘画数量稀少,阿旃陀壁画的遗存还是给我们探寻天竺遗法的本来模样留下了范本。为了更好地说明印度式凹凸,本文先将其与西方古典绘画技法进行比较。

印度绘画和以古希腊罗马绘画为基础的西方古典绘画一样,都有在二维平面呈现立体感的倾向。但二者又有很大的不同。首先,从现存绘画遗存看,两者从一开始就表现出不同的艺术追求。西方古典绘画追求在二维平面复现三维立体空间的逼真效果,这就要求画面上的任何细节都要服从于整体的逼真幻觉,这种效果往往由固定的光源、与此光源相契合的明暗阴影处理以及合理的透视等方法来达到,任何细节的违背,都有可能破坏画面整体的逼真幻觉。阿旃陀壁画则不然,逼真的幻觉追求只是局部的,画家更着力于在有限的空间充分地进行叙事表达。其早期(以阿旃陀石窟第10窟公元前1世纪左右的遗存为代表)绘画构图如中国卷轴画,横向展开,构成连续的叙事画;其后期壁画(以阿旃陀石窟第1、2、16、17窟约5世纪左右的绘画遗存为代表)构图,则向四面八方扩展开来,一幅之内不同时空并置,彼此之间保持着叙事性关联。基于这样的叙事目的,印度古典绘画首先排除了在一个画面内制造时空合一的逼真幻觉空间的可能。阿旃陀石窟壁画中,往往一幅画之内即有平面也有凹凸,凹凸不仅用于人体,也用于动物、花卉、山石、建筑,只是这种对立体感的追求,不是要把人带入一个幻化的逼真空间,而是以视觉激发触觉,通过各种程式化的技巧,在平面制造凹进、隆起,使物象突出、圆实,有一种破壁而出、伸手可触的实在感和局部的逼真感。所以汉字“凹凸”非常形象地点出了印度敷彩技法的效果。

基于表现目标的差异,自然导致西方古典绘画和印度古代绘画在呈现立体感时的技法各不相同。其一,是有无明确的线条勾勒。西方古典绘画依靠画刷产生的色块体面是造型的基础,起稿线被笔触和色彩所掩盖,物象轮廓线隐而不显,甚至根本没有轮廓线。这本身也是对创造逼真幻觉空间的一种适应,因为东方式勾绘物象的线条本身也是一种形体抽象的产物。而阿旃陀壁画的形象描绘,皆依线造型,色彩晕染兼依附于轮廓线而存在。虽然有时轮廓线会被晕染所模糊,但以线定形、依线而染的程序还是很明晰的。而且,凹凸晕染最主要还是用于人体裸露部分,衣纹、器物、植被以及人的眉眼毛发都依靠线条明确勾勒。也就是说,印度绘画虽然比中国古典绘画更注重立体感的表现,但它依然属于以线造型的东方绘画体系。其二,具体到立体感的呈现,阿旃陀壁画与西方古典绘画也有巨大的区别,西方古典绘画的立体效果,套用达·芬奇的话,是由“明与暗——光和影,再加上透视缩形的表现”[5]而创造出来的。而印度“凹凸法”则不然,在轮廓线范围内进行的凹凸晕染不讲光影、忽略透视,其晕染时色彩深浅明暗的变化,如西方学者所言是一种“抽象的阴影渐变”[6],即高度程式化的晕染模式。色彩深浅渐变完全在轮廓线的范围内作程式化的变化,色彩较浅看起来较亮的部分并不代表受光点,而是圆实凸起之处;颜色较深看起来较暗之处并不代表背光,而是凹进下陷之处;在人物鼻梁、嘴唇、下巴施以白色的高光法,不是为了表现光感,而是为了强调凸起。此外,阿旃陀壁画虽不是完全不讲透视,但类似西方绘画那种通过缩进来表达远近空间关系的透视仅用于建筑物的描绘,凹凸法描绘的人体与有一定透视关系的建筑基本处于游离状态。

因此,印度古代绘画虽与西方古典绘画一样,有在平面中创造立体感的倾向,但二者实际有着质的差异,印度式凹凸法完全不能用西方式的明暗光影透视技法去分析,相反,它依线定形,高度程式化,并发展出一套自己的创造立体感的技巧,如叶筋法、斑点法、晕染法、高光法等[6](王镛先生对此有较详细的描述,此处不再赘述)。这些方法造就了印度古代绘画独特的面貌,并对佛教绘画的发展影响深远。

二 西域式凹凸法的基础

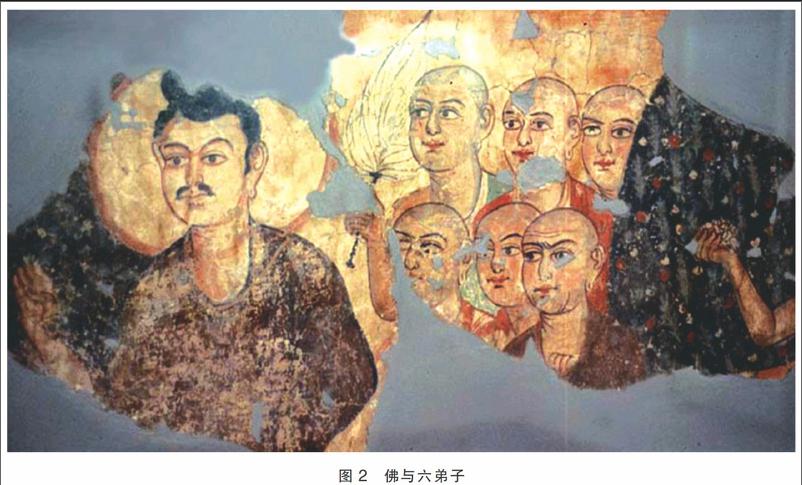

西域样式佛画在多种外来文化的影响下形成,经典的西域式凹凸也有一个形成变化的过程。新疆米兰(磨朗)佛寺壁画是目前发现的西域地区最早的佛画遗存,单从其形象特征看,颇接近犍陀罗早期雕塑。由于犍陀罗地区古代绘画遗存稀少,米兰佛画的发现者英籍匈牙利探险家和考古学家奥里尔·斯坦因,為其找到了另一个参照物——埃及法尤姆肖像画(图1)。法尤姆肖像画存在于公元1—4世纪,是一种为死者描绘的肖像画,它在画法上继承了罗马美术的技法,追求逼真立体的写实效果,注重光影。乍看之下,米兰佛画确实与之相似,比如大而富于表情的眼睛,用阴影来呈现光感和真实感,能够以线条的缩进来满足透视纵深的需求,虽然在技法上还显得稚拙,但追求逼真写实幻觉的意识却很明确。这是一种更多承自希腊罗马古典绘画技巧和观念的技术形式,其技法虽简化,但仍以呈现希腊罗马似的明暗光影空间为导向。以米兰佛画中一幅较完整的绘画残片“佛与六弟子”为例(图2),六弟子位列佛陀身后,身形略小于佛,以合乎透视的原则呈现出远近的空间关系,画面明暗的处理表明光源从画面左上而来,这种透视与明暗法共同构建起的画面空间与只以凹凸显示立体感的印度绘画有很大的不同。很显然,米兰佛画因袭自源于西方的古典画风,当然,随着地域、族群的变迁,这种因袭已经起了质的变化。对照法尤姆肖像画和米兰佛画,一个突出的不同是前者采用的是体面造型的方式,这一点一直是西方绘画最基本的技法之一。而米兰佛寺绘画采用的是线面结合的表现方式,米兰佛寺绘画形象虽总体呈现为域外风格,但人物的主体部分都是以柔软而富弹性的线条勾勒而成,其用笔接近汉式软笔画法。在米兰佛画中,线条不仅仅是起辅助定型的作用,其功能扩展到成为形象表现不可或缺的部分。比如,佛与六弟子的形象,从人物形象的外轮廓、衣纹到眉眼,颈部的皱折、耳朵的细节都由线条完成。线条不独是中国古典绘画的特色,也是整个东方绘画的重要特征。中亚地区虽地理上更接近西方,但从目前发现的中亚古代绘画遗存看,以线定型始终是中亚腹地不同风格画作的共有特点。线条的出现,必然打破在二维平面复现三维立体空间幻觉的可能,即便其依然保持对立体感的追求,这种立体感也必然从整体性的逼真幻觉向局部的凹凸体验转变。米兰佛画亦如此,虽然我们确实可以从其佛画人物的面容上感受到法尤姆肖像的影子,但线条的出现,首先削弱了形象的写实性,逼真立体的幻觉明显减弱,依线而施阴影的方式使西方式的明暗法与印度式的凹凸法有了契合之处。比如“佛与六弟子”残片中,阴影的处理往往是以粗而淡的笔触沿线再作一次勾绘,勾绘的位置和粗细基本遵循了明暗透视的规则。但这种线描加线内晕染的处理使画面的形象呈现为一种平面上的凸起效果,而不是西方式的幻觉空间感,特别是画面右侧残存的手臂,沿轮廓线两侧各以粗而淡的赭红沿线作一圈勾绘,视觉效果上非常接近浮雕式的凹凸。

也就是说,线条的出现改变了这种貌似源于古希腊罗马风格绘画的立体呈现效果,使米兰佛画表现出东方绘画的特征。但是如果将米兰佛画与同时期的阿旃陀壁画比较,又会发现二者虽都遵循依线而染的方式,但呈现的凹凸效果,还是颇有差异的。阿旃陀壁画的凹凸法,偏于细腻,轮廓线内的晕染虽具体手法各有不同,但色彩由深到浅,呈渐变过渡,在表现人物裸露的肌肤时,能够细腻地呈现肌肤的起伏,表现出肉身圆润饱满内蕴活力的质感。而米兰佛画的阴影处理,多是在线条轮廓线加一圈宽窄不等的色彩,在表现裸露的身体时,还出现通过以线条区分胸腹以及腿部的不同块面,然后再沿线依照前述方式勾绘的方式。用意大利学者马里奥·布萨格里的话来说,米兰佛画采用了一种“可以减弱或者简化画家任务的技术性程序”[7]。这种简化了的技法处理大大提高了绘制的速度,同时也创造出一种不同于印度式肉感的凹凸效果。米兰佛画被布萨格里称为“中亚绘画之发萌”,“形成中亚艺术宝库的众多壁画画系以这种半古典式的作品为基础而得以发萌”[7]35,虽然布萨格里在此强调的是米兰佛画中那些源于西方古典绘画的成分,但本文要强调的,恰恰是米兰佛画中那些被替换被修改的部分支撑起了中亚绘画,尤其是西域佛教绘画的独特面貌。如前述米兰佛画的阴影处理方式,在其产生之初,可能只是着眼于“减弱或简化画家任务”,以加快完成的速度,但当其在糅合更多不同的文化因素,并走上自行发展道路后,就逐渐发展为一种独具特色的西域式凹凸法,这种方法成为西域样式佛画独特面貌的重要支撑点之一。

三 西域式凹凸法的特点

如布萨格里所言:包括西域佛画在内的中亚绘画呈现出“处于一种文化统一界限内的绘画艺术作品的极端多样化”[7]30。从目前西域地区的佛画遗存看,同一时期不同地域,同一地域不同时期,甚至同一地域同一时期的佛教绘画面貌都可能有所差别,这些差别可能源于地域、人种、传承、画工等多方面的因素,但是这些差异却没有打破某种可以被称为西域样式特征的佛画风格,比如偏好硬朗、挺拔甚至略带矫饰的姿态,繁缛精致高度程式化的造型及构图、华丽的几何化装饰风,等等。而这些内在统一风格特征的呈现,往往是依赖于一些基本的绘制程式和技巧,西域式凹凸法正是其中之一。

前文已述,西域式凹凸法是在米兰佛画所采用的晕染技法的基础上发展起来,其基本特点是由别具一格的线条与程式化晕染相结合而产生的。根据目前西域地区绘画遗存最丰富也最成系统的龟兹佛画,我们可以看到这种技巧的发展变化过程及不同呈现方式,为了论述的方便,我们以六七世纪处于鼎盛时期的龟兹克孜尔石窟的壁画来说明这一技法的特点。

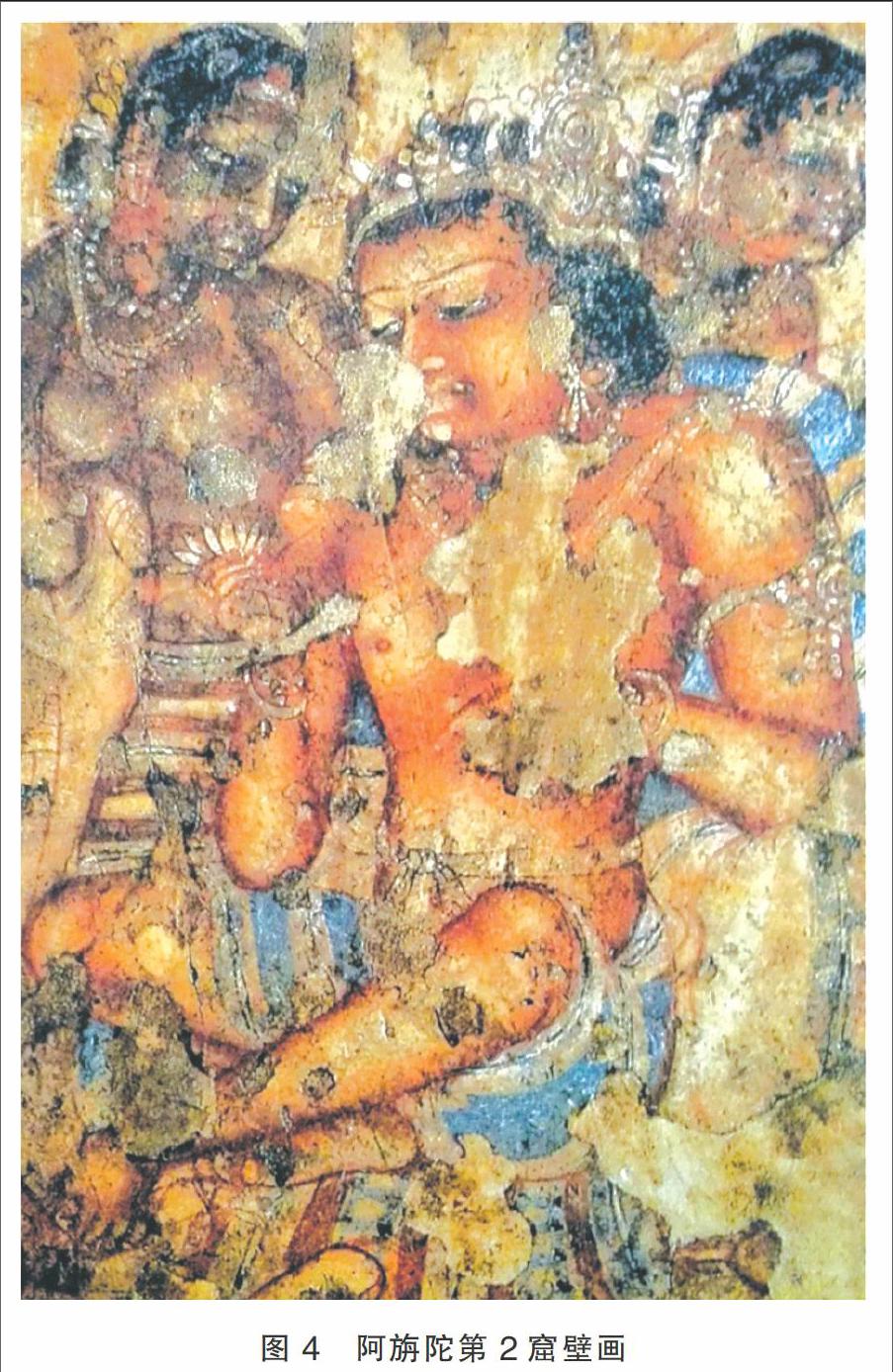

首先,克孜尔石窟壁画中,构成晕染轮廓的线条比起前文提到的各类佛画线条(比如印度佛画、米兰佛画)更倾向于抽象的几何化图形线,即其用线尽可能地弱化肌肤、身体的自然起伏,以直线、圆、规整的弧線来组合成人体(图3),无论相较于米兰佛画还是阿旃陀壁画,它都显得硬、直、挺拔,更加图案化。比如龟兹佛画中很多盘腿屈坐的人物,坐姿显然复制于印度佛画(图4),但阿旃陀壁画笔触柔软,能体现肌体的自然起伏,而龟兹佛画似乎有意忽略这些细节,坐姿人物小腿与脚之间要么呈几何角度的硬性转折,要么就几乎作直线延伸,这样处理使人物呈现出硬生生的姿态。龟兹绘画中,站立人体往往还被刻意拉长,配合上规整硬直的线条,身姿多颀长、挺拔、硬朗,显示了一种独特的审美偏好。这种偏好既不同于米兰佛画中隐含的西方趣味,也不同于阿旃陀壁画的肉感。这是一种广泛流行于中亚地区的趣味,从现存片治肯特、卡菲尔·卡拉,阿吉纳·特佩等地的古代壁画中,我们都可看到类似的追求和处理:违反自然比例的被拉长的人体、过于挺拔的腰身,对直线的不合常理的运用,等等,显现出对高贵不凡气度的独特理解——甚至不惜采用夸张矫饰炫耀的方式来呈现。如此,我们也许更能理解西域绘画中那种独特的不自然的人体处理方式以及偏于图案化的装饰风格。

其次,龟兹壁画基于轮廓线而作的晕染处理,也是在糅合各种传承的基础上发展而来的。吴焯先生在其《克孜尔石窟壁画画法综考》中,对西域凹凸法的基本步骤作了这样概括:“先用粉加少量赭石调成肉色平涂,然后就肉色底子,以赭石沿身体轮廓线一圈圈向内晕染,越向里越浅,越接近平涂的肉色,基本上是同色叠晕。”在此文中,吴焯先生还对克孜尔石窟具体的晕染方式作了细分,将其区分为圈染、单面染、接染以及淡化晕染等几种方式[8]。总体而言,克孜尔石窟壁画的晕染技巧基本遵循的是米兰佛画中体现出来的简化了的并高度程式化的晕染模式,但与米兰佛画在晕染中会兼顾明暗不同,克孜尔石窟的凹凸法遵循的却是印度的晕染原理,即不表现明暗光影,而专注于凹凸的呈现。这使西域式凹凸从本质上远离了西方古典绘画的立体观,更多表现出东方绘画的特色和趣味。但是和阿旃陀壁画相比,我们又会发现二者的晕染效果差距甚大(参见图3、图4)。阿旃陀壁画的凹凸晕染法总体来说更倾向于写实,过渡自然,能够呈现肌体自然起伏的状态,给人一种富于弹性的生机灌注的可触感,吴焯先生将其称为一种原始油画的画法。而克孜尔壁画以水调胶敷色,强调线与色的结合,一方面以几何化的线条构筑起龟兹人物硬朗挺拔的外轮廓,另一方面依线而施的色彩也常以“线”化的方式运行。克孜尔壁画人物肌体往往被区分为特定的板块,一般是胸部两块、腹部四块、肩头一块、大小臂大小腿各一块,其中胸腹部分往往还有明确的线条予以区分;晕染的过程中,画工们在不同的板块区域内常常是用画圈或线的方式涂抹赭色,不特别在意色彩深浅之间的过渡与衔接,以致有些画晕染部分(或深色部分)和非晕染部分(或浅色)分界明显,肌体凸起的效果如球状或藕状;人物形象无论男女,兼身躯健硕,像现代肌肉发达的健美运动员,整个画面风格显得硬朗、强健,高度图式化,审美效果无论与阿旃陀壁画还是米兰佛画相比,都已经判然有别。

综上所述,如果将天竺遗法(印度本土的凹凸画法)视为佛教绘画晕染法的原始基础,那么,西域式凹凸法则是不同渊源的文化在西域之地合力而为的结果,比如独特的线条和图案偏好,体现出中亚的共同趣味和波斯的艺术影响;块面化的人体结构,让人遥想到希腊艺术中对人体美的理念;各种身姿和晕染的原理、程式显示了印度绘画的熏陶……这些不同出处的文化基因相互叠加,在西域本地趣味的协调引导下形成了独具特色的西域式凹凸法,它不仅是构成西域样式佛画独特面貌的重要技法之一,同时也深刻影响了汉地佛画艺术的形成和发展。

参考文献:

[1]许嵩.建康实录:第17卷[M].北京:中华书局,2009:686.

[2]段成式.京洛寺塔记[G]//酉阳杂俎续集:第6卷.济南:齐鲁书社,2007:189.

[3]朱景玄.唐朝名画录[M]//潘运告,编著.中国历代画论选:上.长沙:湖南美术出版社,2007:82.

[4]汤垕.古今画鉴[G]//王伯敏,主编.画学集成(六朝—元).石家庄:河北美术出版社,2002:695.

[5]列奥纳多·达·芬奇.芬奇论绘画[M].戴勉,编译.北京:人民美术出版社,1979:93.

[6]王镛.凹凸与明暗——东西方立体画法比较[J].文艺研究,1998(2):126-132.

[7]马里奥·布萨格里.中亚绘画[M]//许建英,何汉民,编译.中亚佛教艺术.乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1992:36.

[8]吴焯.克孜尔石窟壁画画法综考[G]//张国领,裴孝曾,主编.龟兹文化研究:第3卷.乌鲁木齐:新疆人民出版社,2006:158.