犊牛大肠杆菌病的治疗

刘永彬/河北省新乐市农林畜牧局

犊牛大肠杆菌病的治疗

刘永彬/河北省新乐市农林畜牧局

犊牛大肠杆菌病又被称犊牛白痢病,是由特定血清型病原性大肠杆菌引起新生犊牛的一种急性腹泻、严重威胁犊牛的常见传染病,病症轻微的可导致犊牛生长发育不良、迟缓,严重的可造成犊牛死亡,给养殖业的健康发展造成极大的经济损失。此病较多发生于10日龄以内的幼小犊牛,特别是出生后1~3日龄的幼小犊牛最易感,在冬春季节以及阴雨连绵时期较为多发,多呈现散发性或者地方性流行。此病发病较急,其主要表现形式为急性败血症或菌血症,急性腹泻和虚脱是其显著特征。

一、病原

此病病原是致病性大肠杆菌。该菌能运动不产生芽孢,有鞭毛,革兰氏染色阴性,对外界不利因素的抵抗力较差,50℃加热20 min、60℃加热15 min即可死亡,一般消毒药均可将其杀死。该菌能产生内毒素和肠毒素。内毒素耐高温,加热至100℃经过30 min才可被破坏。肠毒素有两种:一种不耐热,在60℃经过10 min即被破坏,有抗原性;另一种耐热,在60℃以上经过较长时间才被破坏,无抗原性。

二、病因

可分为外源性感染和内源性感染。外源性感染首先是由于饲养环境卫生条件较差,同时未对用具及环境定期消毒,造成牛舍及用具受到严重污染;其次是由病菌污染的饲料经组织器官和肠道进行感染,继而诱发该病。大肠杆菌的致病作用不仅决定于病菌本身的数量和毒力,同时还取决于犊牛机体的抵抗力、环境状况、饲料营养成分是否齐全等,而降低犊牛抵抗力的各种因素都可诱发本病或加重病情。内源性感染为自然感染,由于母牛妊娠期间饲养管理不规范,造成母牛肠道感染、生产时的脐带感染或经母牛子宫发生感染。

三、临床症状

潜伏期很短,仅为数个小时。依照临床症状和病理变化可分为败血型、肠型和肠毒血型三种。

(一)败血型

败血型亦称脓毒型,主要发生于产后3d内未吃初乳的犊牛,或第1次吃初乳后大肠杆菌从消化道进入血液,引起急性败血病。显著特点是发病急、病程短,病犊精神沉郁、萎靡不振,卧地不起,眼窝下陷,耳、鼻、四肢无力剧凉,体温明显升高到41℃~41.5℃,呼吸微弱,心跳增速。有腹泻症状的犊牛,排稀薄粪便,粪便呈淡黄色、水样、有气泡且具腥臭味,病程短发展快,多于1d内死亡,死亡率高达50%~80%。个别耐过的犊牛,7 d左右可能会出现脐炎、脑膜炎或关节炎。

(二)肠型

多见于出生3 d以后10 d以内的犊牛。体温升高到40℃左右,食欲废绝、腹泻,喜躺卧。病初粪便如粥样,黄色,恶臭,后呈水样,乳白色或浅灰白色,内含未消化的凝乳块、凝血和气泡,具酸败味,腹疼(卧立不安和用脚来回踢腹部),出现下痢后体温降至38℃;病末期肛门失禁,粪便污染后躯,喜躺卧,极个别病犊可自愈。病程长、抵抗力差的犊牛可引起肺炎或关节炎,耐过的、抵抗力较强的犊牛生长发育缓慢。及时治疗,可使犊牛痊愈。

(三)肠毒血型

一般情况下较为少见,主要发生于生产后7d之内的犊牛,其发病率和死亡率高达70%~100%。患病犊牛肠道出血,常突然死亡,病程较长者可见典型的中毒性神经症状,先是兴奋、不安,然后精神沉郁、昏迷,以致死亡。死前多有腹泻症状,这是由特异性血清型的致病大肠杆菌产生的肠毒素引起,没有菌血症过程。

剖检时,败血症与肠毒血症死亡的犊牛经常无明显的病理变化。腹泻病犊的真胃有大量凝乳块,新股充血、水肿。肠内容物常混有血液和气泡,肝、肾苍白,伴有出血。

四、鉴别诊断

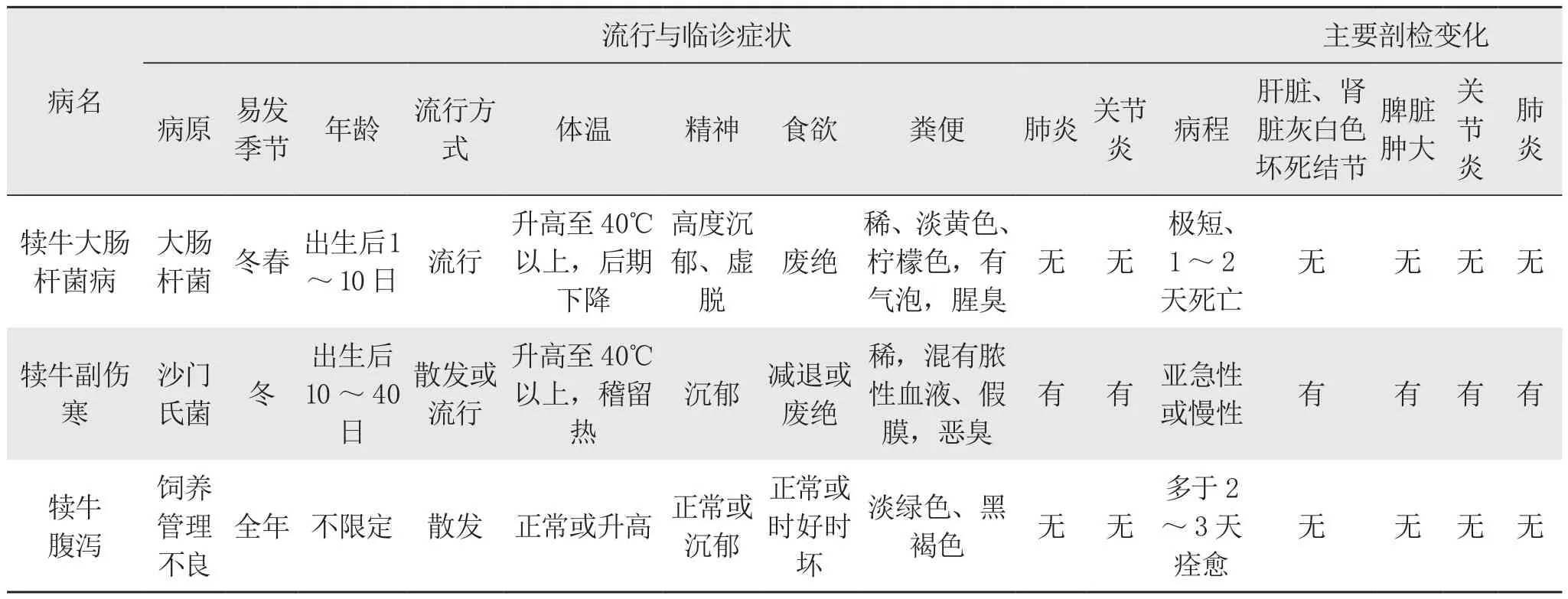

根据临诊症状、流行病学、发病日龄、饲养状况、饲养场的疫病流行情况及剖检变化进行综合分析。常发病的牛场,必要时可作细菌学检查、进行细菌的分离、分类、药敏试验,即在病犊发生病变的部位提取病料,败血型采集血液、内脏组织;肠型采集发生炎症的肠黏膜;肠毒血型采集小肠前部黏膜。目前,核酸探针技术和PCR也被用来进行大肠杆菌的鉴定。本病与犊牛副伤寒、犊牛腹泻等病有相似之处,应注意鉴别。

流行与临诊症状 主要剖检变化病原 易发病名季节 年龄 流行方式 体温 精神 食欲 粪便 肺炎 关节炎 病程肝脏、肾脏灰白色坏死结节脾脏肿大关节炎肺炎犊牛大肠杆菌病大肠杆菌 冬春 出生后1~10日 流行升高至40℃以上,后期下降高度沉郁、虚脱废绝稀、淡黄色、柠檬色,有气泡,腥臭无无极短、1~2天死亡无 无 无 无犊牛副伤寒沙门氏菌 冬出生后10~40日散发或流行升高至40℃以上,稽留热沉郁 减退或废绝稀,混有脓性血液、假膜,恶臭有 有 亚急性或慢性 有 有 有 有犊牛腹泻饲养管理不良全年 不限定 散发 正常或升高 正常或沉郁正常或时好时坏淡绿色、黑褐色 无 无多于2~3天痊愈无 无 无 无

五、综合预防

(一)做好母牛妊娠期的饲养管理

饲喂营养丰富的饲料,给予足够的维生素和蛋白质及优质干草,保证初乳的质量和免疫球蛋白的含量,增强孕牛机体健康度,同时保持足够的运动量,以增强胎儿的抵抗力。牛舍保持干燥、清洁,产房要做好消毒、接产准备,母牛分娩前后保持乳房清洁。为防止母牛酮血症的发生,饲料中可加2%(按精料量计)碳酸氢钠或硅酸钠;产前10 d应肌注VD 310000单位每天。

(二)加强对新生犊牛的护理

接产时,母牛外阴部、接产用具等应用1%新洁尔灭消毒液清洗消毒;助产人员的手部须用0.1%新洁尔灭消毒;脐带的断端应距犊牛腹部5 cm以上,断端用5%碘酒浸泡1 min以上。要使犊牛尽早获得母源抗体,产后2h内必须喂给初乳,每次喂2 kg,首次喂量可稍多些,以加强犊牛机体的抗病力。在常发病的牛场,初生犊牛在吃初乳前皮下注射母血20~30 ml,这对预防犊牛大肠杆菌病是极为重要的一环;或口服金霉素0.5 g,每日2次,连服3 d。

(三)搞好喂乳卫生,防病原菌扩散

犊牛舍应清洁、干燥、通风良好;挤奶或喂乳前要清洗母牛乳房。牛场、牛栏、运动场应定期用2%火碱水冲刷,褥草勤换;食槽、乳桶、吸嘴都要定期清洗、消毒。

(四)防疫与隔离措施

在犊牛大肠杆菌病流行地区的牛场可采用氢氧化氯苗进行防疫注射。严重污染的犊牛舍应更换地方,旧牛舍暂停使用,并做好定期的消毒工作。发病犊牛应及时隔离饲喂,采取有效措施进行治疗,将损失降到最低。

六、治疗方法

(一)抗菌消炎解毒,防败血症

因本病发展较快,病程短,常因虚脱、中毒而死亡,因此治疗要早、及时。

1. 5%葡萄糖盐水500~1 000 ml内加青霉素钠盐或其他抗生素、VC等药,静脉注射,并注射5%碳酸氢钠(以防酸中毒)或复方氯化钠。

2.肌注土霉素、庆大霉素、青霉素、链霉素等,20~40 mg/kg体重,2次/日,连用3 d;也可内服土霉素或链霉素,初次剂量为40~60 mg/kg体重,12 h后酌情减半,连服3~5 d。

3.内服氟派酸、磺胺脒等并加入次硝酸铋 5~10 g或活性炭10~20 g。

4.内服0.6 g二甲氧氨苄嘧啶,3 g磺胺,1.5 g胃蛋白酶,1.5 g碳酸氢钠,2次/日,连用3 d。

5.内服新霉素0.05 g/kg体重,2次/日。

6.复方敌菌净片30~40 mg/kg体重,初次加倍,2次/日。

7.用温水灌肠,可促进体内有毒物质和腐败物的排出。

(二)补充体液

应及时补充等渗液和电解质,常用的有5%葡萄糖生理盐水、0.9%复方氯化钠溶液。

1.有食欲或能自吮时,可予以口服补液盐使用,即氯化钠1.5 g、氯化钾1.5 g、碳酸氢钠2.5 g、葡萄糖20 g、温水1 000 ml,轻度脱水60~90 ml/kg体重,中度脱水90~110 ml/kg体重,重度脱水120 ml/kg体重。

2.不能自吮时,可用5%葡萄糖生理盐水或复方氯化钠溶液1 000~1 500 ml,静脉注射。需注意的是补充的体液要加温,使之与患犊体温保持一致,可根据全身状况,多补充一些。

(三)肠胃机能调节

对病情缓解、已有食欲、拉稀便的犊牛,可配合下列药物调节肠胃功能。

1.乳酸2 g、鱼石脂20 g、加温开水90 ml调匀配成鱼石脂乳酸液,每次取5 ml~10 ml混入一杯脱脂乳中灌服。

2.复方新诺明50~60 ml/kg体重,乳酸菌素片5~10片、食母生5~10片,混合后一次内服。

3.乳酶生5~10片、促菌生6~12片或健复生1~2包内服。

以上方剂均2次/日,连用3 d。