书对话联

——关于楹联书法的对话

◇ 刘一闻 鲍贤伦

书对话联

——关于楹联书法的对话

◇ 刘一闻 鲍贤伦

以上组图为秦皇岛山海关“闲庭”对话现场

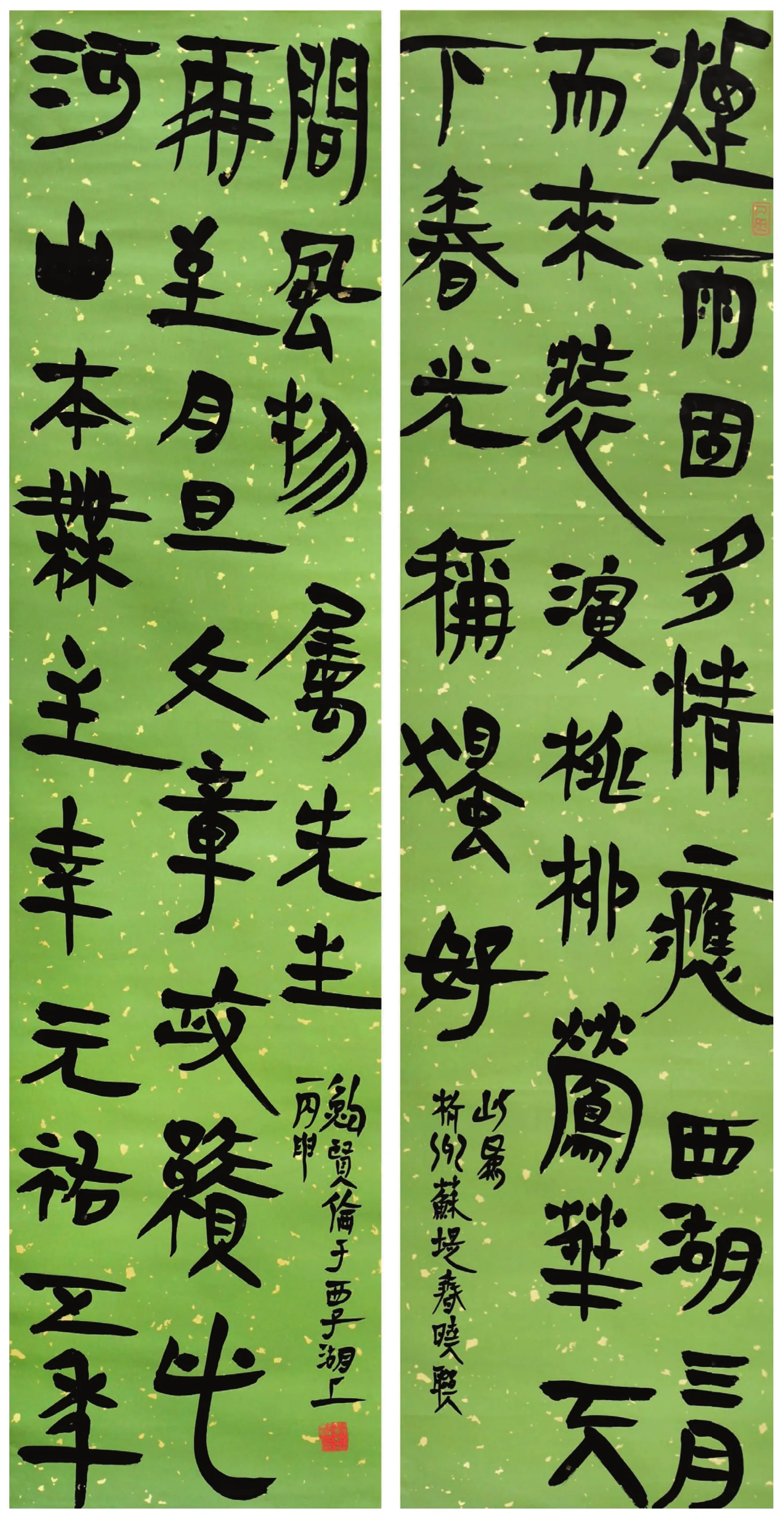

鲍贤伦 隶书永遇相见三言联 131cm×31cm×2 纸本 2016年

趣话对联与书法

刘一闻(以下简称刘):今天大家一起来讨论对联书法很有意义。其实对联书法的出现和发展,主要是在清代。为什么清代会促使对联书法的兴起和蓬勃发展呢?这跟当时的“文字狱”相关。“文字狱”的发生,使原本其他领域的一些学者,纷纷转向了文字学、训诂学、音韵学等纯粹学术领域。加上彼时地下出土日多,活跃于乾嘉时期的以研究小学及考据之学,并以阐述儒学经典为宗的所谓乾嘉学派应运而生。在当时那个学术氛围之下,使专心于文字形态研究的人们,逐渐对字体本身由用笔、结体而生的视觉之美产生了兴趣,于是尝试着把这种美感实践于书法创作之中。这就是后来被人们称为汉碑书法的最初状态。随着碑体书法的日益发展,以至于后来包括像何绍基这样的晚清书坛名家,渐渐地也把兴趣转到了篆书隶书等多种书体的创作上,所以,碑学书法的出现,对楹联书法的创作推动很大。我跟鲍老师昨天也交流了一下,我们这次来讲对联,因为时间很有限,恐怕主要的时间还是得花在对联的创作和对联的欣赏方面。怎么来看对联,它究竟有多少种表现形式,哪些对联是我们在创作当中可以借鉴,哪些对联对大家是一种相对陌生的形式,这些都是需要了解的。我先开个头,请鲍老师继续讲。

鲍贤伦(以下简称鲍):对联从源头上说,它确实是秦汉时候桃符来的,桃木在两边刻上神荼或者郁垒,或者是画或者是写,然后是驱鬼的,它的起点确实是很俗。后来一路发展,又说五代后蜀主孟昶那两句著名句子开启了对联形式,这个是传说。我们可以看到,一个是敦煌的遗书里面已经有楹贴,“三阳始布,四序初开”等一类放在一起,这显然是和用途上是有关的,不是一般的诗词要完成的篇章。再从文献上看呢,我们也可以看到至少是在明太祖朱元璋的时候,他已经要求大家写对联除夕贴出来,他微服私访观赏。明还有一点少,清更多,这些书写对象已经文人化了。

但它从桃符到门联然后又到楹联,是从门上到柱子上的,然后再从柱子上扩展,厅堂什么都可以张挂。这涉及到什么?这一脉发展的话,会涉及到这样一种形式和社会生活、和普通民众的关系。对联这个形式是那些民俗的因素和文人雅化后相结合的成果。现在我们讲的对联变成一个很庞杂的话题。当然,我们肯定主要集中的还是清以后文人不断地提炼以后形成的一些创作规律和创作形式。

刘:我对楹联书法的喜好,是在很年轻的时候。记得20世纪70年代上海办过一个书法展,此前有个征稿,那时候只能写毛主席诗词和鲁迅诗词,再晚一点呢可以写唐诗。我当时才二十出头,兴趣很高,也积极地去投稿响应。记得写的是毛主席诗词《人民解放军占领南京》中的“虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷”两句。因为面临的结果是可能会被选中,所以兴致非常高。那个时候展事很少,哪怕你的作品在报上登一登,也都是无上光荣的,别说能够入市一级的展览。写到后来的结果是,上联写好了,觉得下联不够好,然后重新写下联,再写下去又觉得下联写的比上联好,所以上联又要重新写,就这么反反复复把家里有限的纸差不多都用完了。当时我住在上海市区东边的虹口,要到市中心的朵云轩去买宣纸,路不算近。那时宣纸是两毛七分钱一张的单宣,我咬紧牙关一下买了五张,用完后又去买了三张,以致口袋里钱全部掏光。待把宣纸全都用完,最终结果我仍然不满意。从那一刻起,就暗下决心一定要把对联写好。也正是这个原因,在我的所有书写形式中,对联始终是我的最爱。

打那以后,我就开始留意上海那些老先生们写对联。当时讨教最多的有任政先生、赵冷月先生、潘学固先生和钱君匋先生。再后来认识了谢稚柳先生和唐云先生等前辈。那时老先生大多有一种当场书写的习惯,看他们怎么裁纸叠纸,看他们怎么用句子,这些过程对我来讲既享受也很受启发。潘学固先生是解放后文史馆所聘的第一批馆员,他的居所不大,当然案子也不大。在使用功能上,那张桌子跟陆俨少先生的差不多是一样的,既择菜剥豆,又吃饭烫衣,等所有的事弄完了以后,才可以在这个案子上写字画画。所以这些大画家、大书家当时的生活并不宽裕的。不晓得大家有没有注意到近年来常有介绍书画家书斋的专题,并且往往不惜用整个版面来刊登当下书家画家的阔气场景。记忆中有一回,但见功能齐全的大书斋里,摆放着一张硕大无比却显杂乱无章的画桌,一侧标配是专喝功夫茶的雅座,壁上高悬的四条屏笔势奔腾龙飞凤舞,发财树特大盆景旁的美人靠上,竟煞有介事地安放了一张古琴。当时我心里就在想,这个不伦不类的地儿干脆不叫书斋也罢。

潘学固先生写对联是两张纸叠完了以后放一块儿写的,我就问潘先生如此写的原因。他说:“我这个桌面太小,只能这样写。”其实我自己家的那个案子也不大的,那时候我的那个房间既是卧室又是客厅还兼书房之用。于是我也学着潘先生的方法,两张纸放在一块儿写,几十年过去了,这个习惯一直沿用到今天。当然这样写也有一个好处,它可以在书写的过程当中顾及到整个对联创作的章法布局,可以顾及到运笔的呼应、章法的完整。

鲍:刘老师讲得好听,像讲故事。对联,是我所有作品中最多的。原因一点都不稀奇,因为写对联是一个人初学创作最方便的一种样式,两条一裁,你说正文十个字是十个字,你把它写完、写端正,那就好了,能力差落个名字就可以。其实清代人上下款未必都有的,很多都是没有上款的,而且下款也是很简单的,后来吴昌硕他们越来越复杂,到现在花样百出了。另外,它和书体又有关,什么书体写对联最方便?刘老师认为行书最受欢迎。最受欢迎没问题的,其实我觉得最方便的还是正书,就是篆书、隶书、楷书。如果行书的话偏正一点,那些正书方便写。行草书特别是草书比较麻烦,原因很简单,因为它传统的格式放在那里,是单个的字组合成的,都是不连贯的。

刘:所以说我的想法跟你的想法恰好相反。

鲍:对对对,我讲的是初级阶段,你已经讲到后面去了,我后面也要讲与他相反的东西,这个就是一个矛盾。初步的时候就是正书方便,正嘛,一个一个写下来,恰恰我是隶书写得比较多,写对联更方便。后来渐渐走着走着,你能力强了,那你不要写对联了,但是同时你又发现对联看起来最简单、比较容易上手,但是它对你的制约也很大。你不正是不行的,一个字一个字还是要正。你歪倒过度,挂起来是不好看的。写的时候歪一下看起来好像很生动,挂起来很怕人。对联总体上来说是一个主正的东西。

我就说文物吧,邓石如写过一些对联,他用草书写,我看也不成功,因为它字过大以后,很难把控两边。那么写到后来就发现怎样突破对联的这种情况,看起来一个字一个字,能不能大小完全一样呢?好像未必,于是就要想办法,在正的情况下看看边界到底在哪里。静的情况下不能太静,就用一些动感,用一些线形,来增加它的动感,虽然写的还是正书字体,但仍然有一种生机、一种活力。

除了正书正文以外,加一些款、印章等等,但是这些又要很有节制,恰到好处。印章是必须盖才盖,款是需要落才有,这个可能是一个原则。现在我们看到比较多的是什么呢?款能多则多、印章能多则多。

刘:鲍先生说到印章了,我来插一句,其实这是我们在创作当中经常碰到的问题。印章究竟怎么盖、盖在什么地方,印章在整个字幅、画幅里面该用多大的,该用什么样式的,甚至还要包括用什么颜色的印泥等等,都有关系的。懂行的,他一瞥就知道了作者的水平,用不着你多说的。记得有一次,谢稚柳先生家里来了一个外地朋友携来一卷画,说是他的老师的作品,在当地如何如何有名。先生说不必多说了,把画拿出来看一看。孰知刚一打开,先生就把它卷起来了。来人很纳闷,怎么不看就卷起来了?先生说:“印章都不会用,他怎么可能把画画得好?”可见打印章是很难的一件事。我曾专门请教过谢稚柳先生,印章究竟如何盖才算妥当,先生说这个要看情况的,最忌讳的是,凡看到有空的地方就盖印章。当然这就需要作者具有多方面的修养,譬如八大的画面,看上去空寥寥数笔,其实很严谨的。他的画面看上去空,其实是有内容、有安排的。后来人加盖印鉴,如不得法就会破坏画面。因此,画画要懂得章法,钤印就像下棋一样的,一子得体,满盘皆活。先生多次讲过,书画作品上,如果盖一个印够了,就不要再盖第二个了。如果盖了两三个还觉画面欠缺,你自可以继续盖第四、第五个印,总而言之要看整个布局的需要。盖得不恰当反而糟蹋了画面,所以说这个恰当是很难的。

鲍:以前是画家盖的多一点,现在是书家超过画家盖的多,这个是很可怕的事。

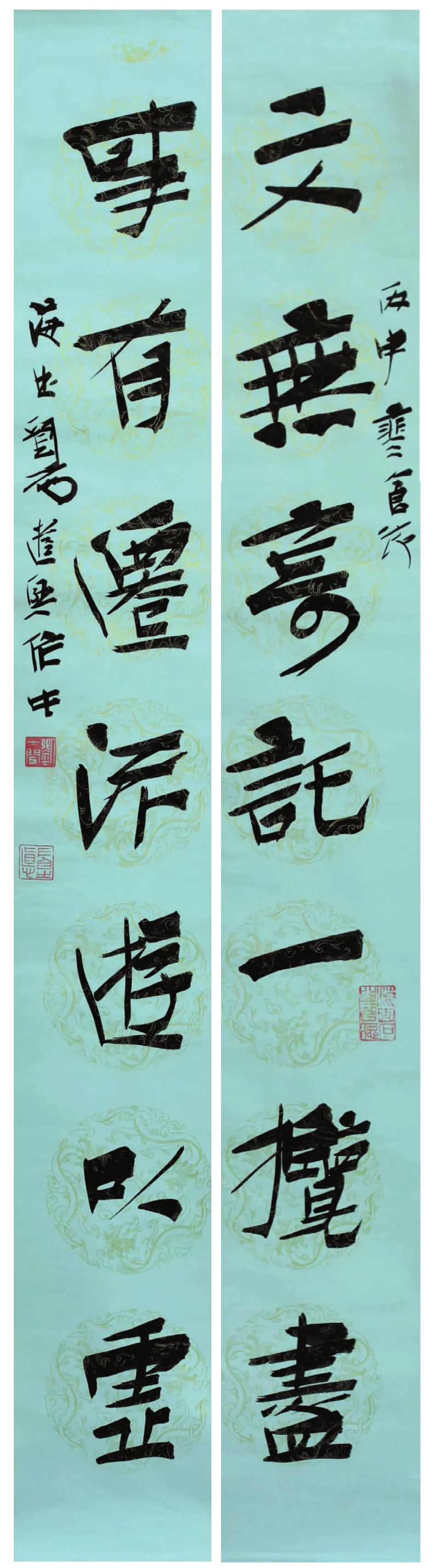

刘一闻 行书文无事有七言联 118cm×20cm×2 纸本 2016年

刘:近些年,我们在评选全国展的时候,经常会看到一些打满印章的通篇无序的字幅。看到这类作品我往往会绕道而行。如此以“华”取宠,我看他不会高明到哪的。如果你真正对这门传统艺术有一个正确认识的话,我想你绝对不屑于这样做。再说,如果以此来标创新,那也未免太简单太肤浅。

早几年,我曾经对上海博物馆所藏对联做过系统梳理和初步研究,即便清代前期的其实也不多的。能够见到的“四王”当中的王时敏的,也就是五言隶书小对,并且大多是穷款。所以这个现象也说明天底下任何事物的发展,都是逐渐成熟起来、丰满起来,并有一个表现规律的。不是你偶然看到一件东西,便凭着一己之见匆匆下结论,其实是带有片面性的。只有历史地、理性地来看待对联书法的发展状况,才可能客观地得出结论。刚才鲍老师说到的邓石如,的的确确邓石如的强项是篆书隶书创作,他为此下的功夫也最多,所以文献上介绍邓石如,说他于乾隆庚子年在江宁半年,几乎遍读金陵梅家所藏,并将《石鼓文》《三坟记》《泰山刻石》和《史晨》《张迁》等碑版拓本,五十遍一百遍地临摹。他如此大量临摹古人遗迹,你当然可以想象他手下的功夫。我们有篆书隶书创作体验的人,如果有机会去看看邓石如的真迹,便一定会体会到邓石如的书法功力所在。所以,当我们欣赏古代书法作品时,如果缺少相对的创作体验,缺少一个相对的认识高度的话,也许你会看不清楚书法一道的真谛。反之,如果站在纯粹学术的角度来观察邓石如的篆隶书和行草书创作的话,那客观上此间创作形式确是有差距的。因此,我认为学术标准就应该一是一、二是二,不够就是不够,不管是对已经逝去的历史作品还是对我们现在能够见到的那些作品,我觉得都应该有一个真切中肯的理性评价。

鲍贤伦 隶书风云烟雨五言联 100cm×23cm×2 纸本 2016年

有关对联的内容

刘:我们平时所说的书法跟写字,听上去似乎所差不多,但其实不是一回事。小时候我甚至觉得把字写得漂亮一点以后就能当上书法家,但是此一时彼一时,当我们到了一定年龄,有了一定的见识和积累之后,假如我们再来反观书法和写字的内涵,你就会知道此两者是如此的不一样。上海博物馆有个书法馆,我主持了多年。以往经常会碰到一些观众和一些爱好书法的朋友对我说:“刘老师,你来看看苏东坡这个字写的这么样?算好吗?是不是因为苏东坡是大文学家,你们要把他的字放在里面,一定要放在‘宋四家’这么一个名称里面?”我真的是一下很难回答他的话,我想这也许是因为他对书法艺术缺乏一个认识的基础,所以一下无法说清楚,就像我对我四岁的小孙女进行道德教育她是不懂的。当然这仅仅是个比方且不一定合适,我想说明的是,我们平时认识书法创作实质一定要有条件,对于传统书法的一些基本的知识需要知晓,对书法之作的高低优劣,要懂得一个大致的评判标准,不然的话,你便无法跟他说清楚。

鲍:内容文词,这是文书关系的问题。文书关系的问题涉及到传统书法在当代的一个生存状态的问题。文书脱离背离的情况是非常严重的,主流社会似乎也在提倡自作诗、自撰联。我觉得提倡也是有它的道理的,希望能够恢复到文书合一的环境中去。但是这样做确实也是不容易的,整个变化太大。有时候我认为写写诗、读读诗还是有好处的,至少你对传统文化的那个理解会好一些,然后你诗性的养育对整个创作在源头上、心灵的养育上有好处,倒还不是你一定书法作品用自己作的诗、自己作的联,除非你确实好。但是不要轻易写,其实古人有很多好的对联可以用的,前人也有很多好的集联。前人不一定是古人,古人有的好的,我们的前辈集联集的好的。浙江温州有个王荣年写的很好,后来中国书法介绍过他,集了很多唐宋年代的对联,上海书画出版社出了。这个可以拿来用,用的时候你再看看它这个上联是某个诗的,另一个下联是另一个诗的。你把这两首诗再对照起来读就可以发现他那个集联真是很用心,就把那两个句子单独地看的意思,有了一个新的拓展,那种乐趣是非常好的。

我最近看沈定庵先生又写了徐生翁的文章,他寄给我,他说你看看,这个行的话把它发表。他就写道,这个徐生翁先生书虽然读得不多,但是很努力地写诗,诗留下的也很少,但是集联留下的多了,约有一千五百对。你去看徐先生的作品。我说写的“正”也是相对而言,他写的就是不正,但是他站得住。我手上有几页徐生翁的。徐先生给人写作品写完送出去以后有记录的。记录在哪里?记录在一个手札里,那个手札在一个不大的本子上面,几号送出的、对联什么内容,我看了以后基本上都是集联。那个东西后来流到社会上,被朱昆明收藏了,他给我看,我说:很好!很好!你看我这次写的很多也是结联,至少选我喜欢的,这样写出来我就觉得比较好一些。当然别人的自撰联撰得好的,我们也只能欣赏,也不大好用。最近有个张充和的拍卖专题,我关注她最著名的一个对子,上联是“十分冷淡存知己”,下联是“一曲微茫度此生”,将她的人生观表达得淋漓尽致。

刘:所以要做到形式和内容的统一的确是有难度的,我们不能想当然地要写哪一步就能成哪一步。应该说,先贤留下的佳联妙句是很多的,譬如明代有些句子通俗易懂,简直跟大白话差不多。我记得有对明人的句子“有时沦茗思来客,或者看花不在家”,我们现在谁都看得懂,很亲切自如,也不拗口,这一类的句子只要你留心是可以找到的。但是千万注意,不要以为五个字或七个字似乎成对偶便就是对联了,不是的。比方说白香山很有名的一首诗《问刘十九》中,末两句“晚来天欲雪,能饮一杯无”,这跟对联本不搭界的,但我也曾看到过有人当成对联在写。这样的例子其实不少,我想这是因为他们缺少这方面知识的缘故。常言道术业有专攻,每个行当自有每个行当的道道,当你一旦进入了这么一个道道,你会觉得自己曾经的浅薄无知,你更会觉得学无尽头。

对联书写经验谈

鲍:对联创作也最难。难就难在不易生动。比如在安妥中能不能寓奇造险,那奇与险又不能显露在外一目了然;又比如在安妥中能不能营造出宏阔的气象,这实在是考验书家以少胜多能力的试金之石。

追求对联的生动性当然是完全正当的。比如在一张白纸上不打格子不折格子不利用瓦当影底而直接书写,就有助于放松一些不必要的束缚;比如“横平竖直”的原则也可以变通,但“横不平”比“竖不直”的自由空间要略大一些。竖直不直关系到对联纵向气脉的贯通,而横平不平没这个负担,反倒可以利用横势获得字形的张力;比如墨色变化也是应该有的,但不应该是被设计编排出程序来的那种,区区十几字硬要弄出反差强烈的所谓丰富,实在是小儿科得很;又比如不必太在乎“毛病”,有时恰恰是一个病笔使全篇由妥帖变为了生动,病与不病真不能狭隘僵化地视之……总之,涉及生动性的诸因素都有个分寸感的问题,一般说来是有意追求而无意获得。

我前期加框加的也多,直到我有这个想法以后,框就不加了。不仅不加框,我整个纸也不折的,一张纸拿起来看一眼,我就开始写。如果怕出问题,太长的话,我中间折一条,对折一下,我就胸有成竹了。

刘:有本事。

鲍:不是有本事,这是我想法不一样。你敢于把自己框起来,这是很有本事,我没有,我要把可以脱掉的框框尽量脱掉。因为你不打格嘛,又是手写的,字难免有一些大小不一,而且手写的时候,我的创作是很感情化、情绪化的。所以两张字,一张写好了一张不好,事后我再补写一张,会不会好?对我来说基本不会成功。好就是两张一起好—一张坏了等于是还有一张没用,我再补一张是补不上去的。补上去以后,它的那个精神就是不一样,两张是同时写的时候,它保持的信息是最真实的。我自己看中的是真实,比如说正好这里有一个联,那个上联到下面字小了,小就小嘛,我再写下联写到下面字大了,大就大嘛,那个小和大看起来对称性有点问题,但是整体来看上下联造成的那种气氛、那种气局是不能移动的。我再补一张的话,肯定是对不牢,所以我的这种创作具有一种个别性。必须是上联写完写下联,拼也是拼不成的。

刘一闻 行书学为爱若八言联 180cm×25cm×2 纸本 2016年

我现在在努力,而且我还是愿意做这样的尝试。但是当然我很警惕,所有的这些努力,关于艺术努力的一定不能江湖化,这是刘一闻先生一直强调的,就是你这个基本的立点是一种文化的立场、文人的立场、学术的立场,不能走得太远,因为现在对联的核心部分它已经不是早期的普通对联了。如果是普通对联的话,是把它定义在习俗上的,所以它这个含义和我们现在在谈的这个对联讲的核心已经有所差异。所以关于雅俗的问题、关于古今的问题、关于动静的问题,都有一个辩证的东西。现在怎么变,我们都要看看古人,觉得他变的合理不合理。举一个例子,比如说下款,我就觉得有一个变法,大家注意到没有?现在的很多展厅里面落款,一个姓名啪一下子跳到很上面去。现在这个是怪的,你去看清朝的没有这种落法的。为什么没有这种落法?他要送给谁抬高一点,把自己压低一点。有不少联,这次挂着的也有的,几乎落到最后一个字去了,这个倒不要紧的,今天我们这样落,大部分人说掉下来了、掉下来了,提上去,提到哪里?可以提到那么高。我想来想去,大家都已经很习惯了,什么原因?现代人的那种自我意识空前高扬,自己最突出、自己最重要,可以提高到醒目。

刘一闻 隶书松筋竹风七言联 138cm×35cm×2 纸本 2016年

刘:听起来轻轻松松,但是你仔细琢磨琢磨,如果要我照他的方式来做,我也做不成的。比方说刚才叠格子不叠格子,我都尝试过,倒是年轻的时候敢这样做,越是上了年纪越是想面面俱到。也许积累还不到家吧,希望到年龄后能够做到。

鲍:我以后会叠的。(笑)

刘:我年轻的时候临摹了大量的印章,几乎都不打稿子,别人当时也夸我,说这个刘一闻刻图章倒是有点胆略和才气的。但是当我到了一定年龄以后,反而离不开写稿了。我曾追问过自己,昔日的那种锋芒到哪里去了?当我们回过头来看看贤伦兄能这样涉笔成趣地随意挥洒,我内心的确很钦佩,起码我做不到。此外,当然还跟每个人的性格和审美观念都有关系。比方说我就穿不了像他这样的衣服,仔细看看里面有很多暗花,而且是很杂乱的一种暗花,我只能一路保守地穿对称的格子。我写字打格子的纸,是往日一个学生打的,后来他到了外国去,我手边就只有原来剩下的那些纸了。因为有限,每一次写的时候心里反添负担,所以写出来的字虽然笔体齐整,却大多了无生机。这种情形的发生,除了经验,更多的是与由精神而致的创作状态有关。

鲍:他这个方法确实也是很有他的优势的。你像我以前也打格子,主要是我能力不够,借打这个格子有点效果。现在一闻兄的格子这么一折以后,整个大局已经奠定无疑,然后他就会把注意力放在每个字的细部。我恰恰照顾不到细节。

刘:刚才我听鲍兄讲写八字联中间按一条虚线,他一看就知道怎么下笔,这个把控能力当然也跟你当领导布大局的能力有关。样样事都是因为平时实践多、历练多,所有经验和教训都从中而来。

就我个人的体会而言,在对联书法的创作中,首先要注意选择恰当的内容。一般而言,主要取之两种途径。一种是使用现成的佳联旧制,可以从汇集和研究对联的专集中去查找,从这些集子中大抵都能找到可供选用的对联,十分方便。另一种是因各人性情常识自撰新联,这颇能显示出一个人的才情和识见。古代童蒙学子的日课之一就是对对子,写诗作对是很寻常之事,文人雅士一般都是书写自制的对联。但在当代书法家中,能作格律诗的已很少见,能作对联的恐怕少之又少。因为创作对联,必须语言精炼概括,结构对称整齐,音节铿锵谐合,比作律诗的对偶要求更高。我们从前几届中国书协举办的楹联大赛作品集中不难发现,那些所谓自撰的联语,存在的问题是显而易见的,自作联语,若没有深厚的旧学根基,怕是做不好的。所以我看与其做张打油,不如以第一种途径入手,认真研究前人的名联佳制,这样似乎更实在些。

其次,书写对联要注意在“静气”二字上下功夫,现在大家书写的对联,主要是挂在家中客厅或书房中,以清新典雅、疏朗俊逸、涵蕴深沉,给人娴静隽永的意境者为佳。书写对联,由于其特有的形式,使书写者常有一种惬适之意,因而也更易于自由挥洒、轻松创作。这也许就是为什么现在很多书家都喜欢以对联形式创作的原因吧。对联主体内容写好后,落款也能看出一个人学问修养,决不可马虎草率。

再次,对联创作中要注意铃印的位置。印章其实也是一副对联书法作品中不可或缺的有机组成部分,它能起到有效地平衡章法的作用。

还有一个引出来的话题就是所谓的审美问题。前几天何国门寄了一本大册子,他说是早几年出的。以前我也曾注意过国门的创作,但是看的都是零零星星的。这次寄来如此厚厚一本,让我看到了他的完整风貌。国门的老师、鲍兄所作的序文,让我尤其留意。当时看了鲍兄的序,我就跟家里人讲,读书跟不读书是不一样的,贵州大学中文系毕业的手笔写得多好。这个好,还在优美文笔之下的精当措辞。

所谓作品的入古与否,当然是传统艺术的命脉所在,如果你把不准这个命脉,纵然你有再多的创作手段都是白搭。入古的作品,三笔两笔就到了这么一个不可替代的稳稳当当的位置了。我们不妨以刻印为例,如果刀笔相背不合榘度,纵然你把印面都砸烂了,还是做不到意与古会,骨子里还是新的东西。所以,为艺者一定要明白这种关系,这是我们用来衡量传统创作的标准所在。

鲍:我补充一下,刘老师这个入古讲了一个古今关系的问题,我非常赞同。前几年“兰亭”评艺术奖,我们两个都是评委,他说这个评到底还是要有个说辞的,基本标准是什么,后来我说了一个词,他很赞同,即“雅正”。“雅”是区别于“俗”的,“正”是对偏、对邪而言的。这是一个比较高级别的,不是简单的多种样式的问题、百花齐放的问题,还是要有一个主导性的走向。这也是呼应我们前面话题的。

责任编辑:刘光

鲍贤伦 隶书烟雨河山二十五言联 137cm×35cm×2 纸本 2016年