激电中梯在内蒙古某金属矿勘查中的应用

李文杰 马瑞涛

(廊坊市中铁物探勘察有限公司,河北 廊坊 065000)

激电中梯在内蒙古某金属矿勘查中的应用

李文杰 马瑞涛

(廊坊市中铁物探勘察有限公司,河北 廊坊 065000)

介绍了激电中梯法在内蒙古某金属矿勘查中的具体应用,通过分析该矿区已有的地质、地球物理资料以及对野外测量数据的处理解释,共圈定3个激电异常区,并对异常进行了定性解释,推测了该区内极化体的分布情况,为后续找矿工作指明了方向。

金属矿,地质特征,激电中梯,激电异常

0 引言

近年来,矿业开发、能源工业发展较快,冶金工业迅速崛起,矿业已成为内蒙古自治区乃至东北地区的经济支柱,改变了过去社会经济发展、能源交通及基础设施相对落后的局面。

在此次内蒙古某金属矿勘查中,为实现找矿任务,结合地质工作,开展了激电中梯找矿方法的应用研究。通过物探工作,了解测区电性分布特征,发现并圈定激电异常区域,确定极化体分布情况,并为后续工作提供指导。

1 矿区地质特征

1.1 地层

矿区出露地层由老至新依次为古生界二叠系(P)中统大石寨组,为一套海相碎屑岩,岩性组合为粉砂质板岩、泥质板岩、凝灰质砂岩、含砾砂岩及凝灰岩;哲斯组为浅海相碎屑岩组合,岩性为细砂岩;中生界侏罗系(J)上统满克头鄂博组,岩性为流纹质含角砾熔结凝灰岩。

矿区普遍具有褐铁矿化、高岭土化;新生界第四系(Q)在预勘查内分布广泛,主要分布山间谷地、洼地及河床两岸。岩性主要由黄色亚砂土、风成砂土及洪积砂砾层组成。

1.2 构造

矿区大地构造位置处于华北陆块及北缘造山带—林西中—晚华力西—印支造山带,地壳强烈活动地段。经华力西及其以后的构造运动形成了区内占主导地位的北东向褶皱和断裂,后者成为区内燕山期主要的控岩控矿构造。燕山期频繁而强烈的岩浆活动,形成了该区内某火山喷发中心及区内广泛发育的岩浆岩侵入体,构成了区域北东向燕山期构造岩浆活动带。

1.3 侵入岩

矿区内侵入岩发育,以燕山晚期酸偏碱性侵入体为主,其次为华力西晚期中酸性侵入体。燕山晚期侵入体几乎遍布全区,占全区侵入岩面积97%。岩体严格受区域构造格架的控制,同时与火山活动密切相关,主要呈北东向及近东西向和似环状

展布。

2 地球物理特征物性

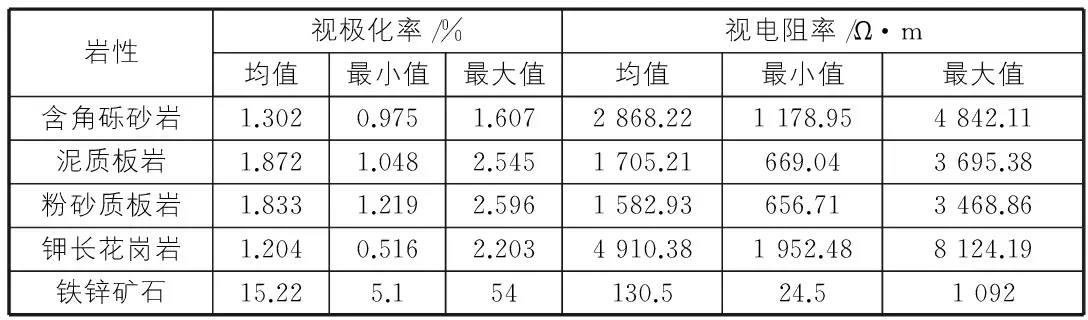

根据本次对野外采集标本的测定结果,测区内主要岩石和矿石的物性参数如表1所示。

表1 测区岩矿石电性参数测定统计表

通过物性资料显示,测区内钾长花岗岩视电阻率主要位于1 952.48 Ω·m~8 124.19 Ω·m之间,均值4 910.38 Ω·m,视电阻率最高;含角砾砂岩视电阻率主要位于1 178.95 Ω·m~4 842.11 Ω·m之间,均值2 868.22 Ω·m,视电阻率相对于钾长花岗岩较低,但仍属于该测区中高视电阻率岩性;泥质板岩、粉砂质板岩视电阻率最大值、均值均较低,为该测区低视电阻率岩性,铁锌矿石视电阻率最低均值为130.5 Ω·m,远低于其他四种岩性。

四种主要岩性视极化率值均低,其中泥质板岩视极化率均值最高为1.872%;铁锌矿石视极化率均值为15.22%,远高于其他四种岩性。其相对关系为:铁锌矿石>粉砂质板岩>泥质板岩>含角砾砂岩>钾长花岗岩。

因此,可以把高视极化率作为本次大功率激电工作的依据。

3 激电中梯方法原理

激发极化法(简称激电法)是以地壳中不同岩石、矿石的激电效应差异为物质基础,通过观测与研究人工建立的直流(时间域)或交流(频率域)激电场的分布规律进行找矿和解决地质问题的一组电法勘探分支方法[1]。

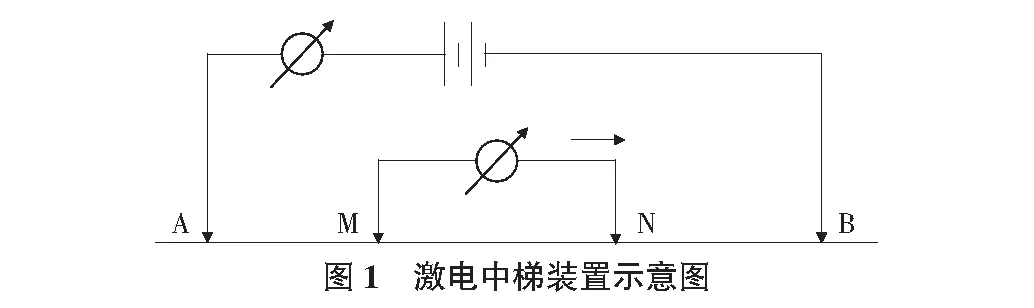

常用的激发极化法电极排列有中间梯度排列、联合剖面排列、固定点电源排列、对称四极测深排列等。其中中梯装置是目前我国金属矿激电法中用来进行普查勘探金属矿产的一种主要装置[2-4],本次找矿工作应用的是中间梯度装置(见图1),测量时,保持供电电极A,B不动,测量电极M,N在A,B中间1/3部分逐点测量视极化率和视电阻率,并对测量到的视电阻率和视极化率进行成像、解释工作。

4 野外工作方法

4.1 测网及仪器设备

此次激电中梯面积测量选择测网为100 m×40 m,测线方位为300°。激电工作发射部分为法国IRIS公司生产的VIP10000(10 kW)发射机,接收部分使用的仪器为重庆奔腾数控研究所生产的WDJS-2型数字直流激电仪,发电机为日本产HONDA(10 kW)发电机。

4.2 野外工作方法

1)测量仪器的周期为32 s,延时200 ms,宽度20 ms。

2)供电电流以正反向电流取平均值,变化应不大于5%,超差应及时进行调整并通知接收机操作员,多数测点ΔV2应大于0.3 mV,对少数ΔV2小于0.3 mV的测点应进行重复观测。供电导线电阻不超过10 Ω/km,导线的绝缘电阻应大于2 MΩ/500 V。

5 异常解释

依据对本区所有测量数据进行统计计算,并结合工区激电异常的分布规律,初步圈定视极化率共有DJ1~DJ3三处异常(如图

2所示)。视电阻率平面等值线图如图3所示。本文分别对三处异常进行分析。

1)DJ1异常。

DJ1异常位于测区的西侧,呈“人”字形分布,下部未封闭。异常视极化率最大值为4.304%,视电阻率800 Ω·m~3 500 Ω·m,呈中视极化率中视电阻率特点,中阻是由隐伏岩体引起。地表出露岩性为泥质板岩,且在其内部存在构造蚀变带和花岗岩脉。结合物性及地质资料综合分析,推断该异常是由构造中金属硫化物引起的,为矿区内一重点异常。

2)DJ2异常。

DJ2异常位于测区中部,由两个子异常组成,分别编号为DJ2-1,DJ2-2,现分述如下:

DJ2-1子异常位于DJ1异常东侧,呈条带状。异常长约1 600 m,平均宽350 m,走向为北东向,方位约60°。异常视极化率最大值为5.177%,视电阻率为1 000 Ω·m~4 500 Ω·m,呈高视极化率中低视电阻率的特点。异常区位于泥质板岩与粉砂质板岩接触带。结合物性及地质资料分析推断该异常为接触带内金属硫化物引起,也不排除碳质板岩引起的可能。

DJ2-2子异常位于DJ2-1异常东北侧,呈不规则条带状分布。异常长约860 m,平均宽200 m,走向为北东向,方位约47°。异常视极化率最大值为3.95%,视电阻率为2 500 Ω·m~8 000 Ω·m,呈中视极化率高视电阻率的特点。异常区位于含砾砂岩、泥质板岩与粉砂质板岩接触带。结合物性及地质资料综合分析,推断该异常为接触带内金属硫化物引起。

3)DJ3异常。

DJ3异常位于DJ2异常东侧,呈不规则条带状分布。异常长约440 m,平均宽170 m,走向为北东向,方位约40°。异常视极化率最大值为4.664%,视电阻率为2 500 Ω·m~6 000 Ω·m,呈高极化率中高电阻率的特点。异常位于泥质板岩与粉砂质板岩接触带。结合物性地质资料综合分析,推断该异常为接触带内金属硫化物引起。

6 结论与建议

本次物探工作共圈定三个激电异常区,采用激电中梯法较详尽的理解了矿区内极化体的位置分布及走向,不仅为找矿指明了方向,还为工程验证提供依据。建议下一步对异常重点靶区进行槽探和钻探工程验证。

[1] 李金铭.地电场与电法勘探[M].北京:地质出版社,2005.

[2] 徐遂勤,张先年,刘海军.激电中梯在大河铜矿矿产预测中的应用[J].工矿自动化,2010(10):100-103.

[3] 张先年,徐遂勤,刘海军.大功率激电中梯在某金矿勘查中的应用[J].科学技术与工程,2010(26):6511-6514.

[4] 崔东郓,王伟建.激电中梯测量工作在多金属找矿中的应用[J].贵州地质,2009(3):218-220.

Application of IP Intermediate Gradient in the mine exploration of Inner Mongolia

Li Wenjie Ma Ruitao

(ChinaRailwayLangfangGeophysicalProspectingCo.,Ltd,Langfang065000,China)

In this paper, the application of IP Intermediate Gradient in a metallic ore exploration in Inner Mongolia is introduced. By analyzing the geological and geophysical data of the mining area and the interpretation of the field measurement data, three IP anomalies were identified, and the anomalies were interpreted qualitatively, and the distribution of the polarized bodies in the area was speculated. The direction is pointed out for further ore-prospecting work.

metallic ore, geological characteristic, IP Intermediate Gradient, IP anomaly

2016-11-25

李文杰(1988- ),男,助理工程师; 马瑞涛(1989- ),男,助理工程师

1009-6825(2017)04-0096-02

P624

A