暴雨条件下水土保持措施效益分析

隋旭红 夏振飞 李枫 喻定芳 罗腾 张君玉 马骏

摘要对已建和在建项目在“7·20”暴雨中的积水和排水情况、雨洪利用措施发挥的作用、水土保持临时措施发挥的效果进行了调查。结果表明,雨洪利用措施和水土保持临时措施均发挥了保持水土的效益。布设雨洪利用措施的建设项目,项目区基本无积水,仅部分项目积水在下凹式绿地区域,积水深度2~3 cm;布设水土保持临时措施的项目无积水或积水较浅。同时指出目前存在的问题,呼吁设计、施工、管理等各单位共同努力,将水土保持临时措施落实到位,使雨洪利用措施效益最大化。

关键词现场调查;水土保持临时措施;雨洪利用措施

中图分类号S152.7+1文献标识码A文章编号0517-6611(2017)12-0180-04

AbstractThe drainage situation, the effect of rain flood utilization measures and the effect of temporary measures of soil and water conservation in “7·20” rainstorm by existing and under construction projects were investigated. The results showed that rain water storage and infiltration measures and temporary measures of soil and water conservation played the role of soil and water conservation. There was no water or having depth of 2-3 cm water in sunkenlawn to the project of rain water storage and infiltration measures, and no water or shallow water to the project of temporary of soil and water conservation. This paper pointed out the existing problems, appealed design, construction, management and other units work together to implement temporary measures of soil and water conservation and maximiz the benefits of rainwater utilization measures.

Key wordsField investigation;Temporary measures for soil and water conservation;Rainwater utilization measures

2016年7月19日01∶00至21日08∶00,北京突降暴雨,全市平均降雨212.6 mm,城区274.0 mm,超过2012年的“7·21”特大暴雨全市平均降雨量170.0 mm。其中房山區多地为暴雨和大暴雨,局部地区为特大暴雨。

2016年7月21日,通过对47个已建和在建房地产项目布设的雨洪利用措施和水土保持临时措施在暴雨过程中发挥的作用情况进行调查,分析已建项目所布设的雨洪利用措施是否与海绵城市理念和低影响开发雨水系统构建相吻合,现有措施还需如何改进以满足海绵城市的主导思想,同时为在建和未建项目雨洪利用措施的布设提供参考。同时,通过分析在建项目水土保持临时措施的效果,总结开发建设项目在施工过程中存在的问题并提出对策,为今后水影响评价报告的开展及施工中水土保持措施的优化提供借鉴与指导。

1降雨情况

根据房山区防汛抗旱指挥管理平台统计资料,房山区2016年7月20日08∶00至21日08∶00,平均降雨量157.6 mm,其中平原区平均降雨量162.3 mm,山区平均降雨量152.9 mm。此次降雨与2012年7月21日相比,降雨持续时间更长,影响范围更大,但降雨强度相对较小。

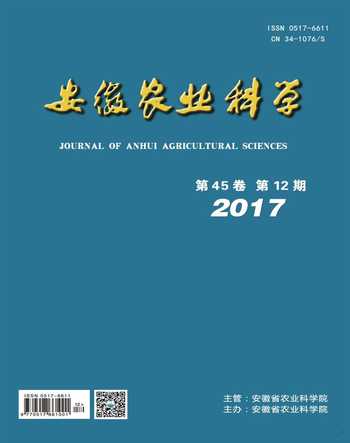

此次调查的建设项目分布在房山区长阳镇、拱辰和西潞街道、青龙湖镇、阎村镇、燕山和城关街道、窦店镇和长沟镇7个区域。7个区域降雨均达到了大暴雨级别,日均降雨量167.2 mm,其中长阳镇的降雨量最大,达到243.0 mm,长沟镇的降雨量最小,为133.5 mm。调查项目所属各乡镇的降雨量数据如图1所示。

1.1调查方法

此次调查以实地调查为主,内业分析整理设计图纸为辅,现场配备必要的工具设施,如卷尺、手持GPS、照相机、记录夹等。现场调查图片见图2。

1.2调查内容

此次调查已建和在建项目共47个,其中已建项目8个,在建项目39个(表1)。在建项目中包括基坑开挖项目9个,室外工程项目13个,主体结构和装修工程的项目17个(图3)。对于已建项目,调查内容主要为项目区积水情况、雨洪利用措施在暴雨过程中发挥的作用;对于在建项目,主要调查项目区积水和排水情况、水土保持临时措施发挥的效果以及存在的问题等。

2水土保持措施情况

2.1雨洪利用措施

此次调查已建和在建项目中实施的雨洪利用措施主要为雨水收集池、洼地、旱溪、渗井、透水/嵌草砖铺装、下凹式绿地等,调查显示,项目区内无积水,雨洪利用措施在暴雨期间均发挥了蓄水、渗水、净水的功能,上述措施属于海绵城市和低影响开发雨水系统所倡导实施的措施。在建项目实施的水土保持临时措施主要为临时排水沟、沉砂池、覆盖、拦挡、碎石铺装、洗车槽等,调查表明,水土保持临时措施的布设,避免了暴雨期间雨水无序、散乱排放,能够将雨水有序顺利地排除,有效减少了项目区的积水。

2.1.1措施统计。

此次调查的建设项目,实施的雨洪利用措施包括渗井、透水/嵌草砖铺装、下凹式绿地、雨水收集池、洼地、旱溪等。设计渗井的项目1个,设置渗井9座;布设透水砖、嵌草砖铺装的项目18个;设计下凹式绿地的项目7个,下凹式绿地率60%~90%;建设雨水收集池的项目15个;设计洼地的建设项目2个;设计旱溪的项目2个(表2)。

2.1.2雨水蓄积情况统计。

总体分析,此次调查的已建项目雨水收集池设计容积共计9 075 m3,此次暴雨实际蓄积总量7 260 m3,雨水收集池蓄积率为80%。以长阳镇某房地产开发项目为例(图4),主体设计雨水收集池有效容积500 m3(长16.4 m,宽8.2 m,深4.0 m),根据现场实际量测,暴雨后池内水深距池内顶约1.0 m,蓄集雨水量约400 m3,雨水收集池蓄积率为80%。

实际调查中,针对部分项目设计的蓄水洼地也进行了测算。调查项目设计洼地容积350 m3,根据暴雨痕迹和现场人员提供的资料,暴雨时均蓄满,24 h后蓄水量约245 m3,蓄积雨水量70%;设计旱溪容积1 040 m3,暴雨时均蓄满,24 h后蓄水量约624 m3,蓄积雨水量60%。洼地及旱溪在降雨时蓄积雨水,减小了对周边市政管网产生的排水压力。同时洼地和旱溪底部和四周均为渗透性强的砂石和卵石,增加雨水入渗率,补给地下水。

2.1.3结果分析。

通过现场调查,布设雨洪利用措施的建设项目,项目区基本无积水,仅部分项目积水在下凹式绿地区域,积水深度2~3 cm。

调查发现,透水铺装增加雨水入渗率,减少了雨水排放量,延长了产生径流的时间,同时补充了地下水资源。雨水收集池、洼地、旱溪、渗井、下凹式绿地均充分发挥了调蓄雨水的功能,使项目区的雨水暂时滞留在调蓄设施内,然后逐渐排放到下游管道,有效地减轻了下游管道的排水压力。雨〖CM(25〗洪利用措施充分发挥了调节、滞留、消减雨水洪峰流量的功能,符合海绵城市中在确保城市排水防涝的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护,通过对雨水的渗透、储存、调节、转输与截污净化等功能有效控制径流总量、径流峰值和径流污染,符合低影响开发雨水系统的思想。调查表明,这些措施在后期其他的房地产项目中值得继续应用。

2.2水土保持临时措施

调查项目布设的水土保持临时措施主要为临时排水沟、临时沉砂池、临时覆盖、碎石铺装、洗车槽等。在建39个项目中,布设临时排水沟的项目22个,布设碎石铺装措施的建设项目23个,布设临时覆盖的项目38个,临时堆土坡脚进行土袋拦挡的建设项目15个。

排水沟为土质或砖砌,经调查,布设排水沟的项目场地积水深度为3~5 cm,未布设排水沟的项目积水深度10~15 cm。排水沟充分发挥了将项目区雨水及时有序排除的功能,减轻了积水和水土流失的产生。

碎石铺装主要分布在建筑物周边、施工临建区和进出口道路区域,碎石铺装能够增加雨水入渗率,减少水土流失。调查发现,采取碎石铺装的区域基本无积水或积水较浅,仅2~3 cm。

临时覆盖主要是对现状堆土进行覆盖,堆土临时覆盖可防止雨滴溅落对土壤颗粒的冲击,减少溅蚀引起的水土流失。但堆土坡腳不进行土袋拦挡,堆土产生的泥水随意排放,增加项目区产生的水土流失量。

3存在的问题

3.1雨洪利用措施的单一化

经现场调查,建设单位实施的雨洪利用措施较单一,现场雨洪利用措施不能有机的结合在一起。基本的雨洪利用形式有入渗措施和拦蓄利用措施。

入渗措施主要是增加可下渗面积、增强下渗能力的设施,包括下凹式绿地、雨水花园、高位花坛、透水性铺装(透水砖、植草砖、透水混凝土铺装)、增渗措施(渗沟、渗井、回灌井)等[1-2]。下凹式绿地、高位花坛、雨水花园既能存储和入渗雨水,又能增加项目区的景观效果,同时还可以通过沉淀、过滤及植被和土壤的吸收、降解对雨水水质进行控制[3]。透水性铺装和增渗设施通过引入透水性较强的粗砂和砂砾层,快速地将径流渗入地下,补充地下水,改善水环境,减轻下游排水设施的负担。

拦蓄利用措施是将屋顶、道路、庭院、广场等的雨水进行收集,经过初期净化处理后进行收集,后期用于绿地浇灌、道路浇洒、景观补水等,主要措施有雨水收集池、旱溪、洼地、景观水池等。这些措施能够减少雨水排放量,使雨水得到有价值的利用。

建设项目可根据项目区实际情况,将上述雨洪措施有机地组合在一起,并尽量与自然景观相结合,在减轻对环境影响的同时,可节省建设投资,既实现了对雨水的收集,又可以利用储存的雨水营造怡人的景观环境。

另外,结合海绵城市的理念,可将绿色屋顶、生物滞留设施、渗透塘、湿塘、雨水罐、调节塘、植被缓冲带、初期雨水弃流设施、人工土壤渗滤等低影响开发设施融入到项目建设中,充分发挥蓄水、渗水、净水的功效,实现节水、水资源涵养与保护、控制城市洪涝和水土流失、减小城市排水和处理系统负荷,同时使水环境和生态环境实现良性水循环[4],为海绵城市的实施提供有力保障。

3.2临时措施落实不到位

通过调查发现,部分建设项目未将设计的水土保持临时措施落实,分析其原因有2个方面:一是建设单位根本未能按水土保持报告中提出的相关措施要求施工单位落实;二是部分监理单位和施工单位缺乏布设施工现场水土保持措施的经验,不清楚水土保持临时措施对施工的指导意义或者部分施工单位凭借经验布设一些临时措施,但达不到防治水土流失的要求。

目前,项目工期安排紧张,追求施工进度成为各参建单位的首要目标,这在一定程度上造成了对施工过程中水土流失问题的漠视及推脱。归根结底是由于参建单位对保持水土和保护环境的意识淡薄。有些建设单位只是将水土保持报告审批作为项目立项的一个环节,未从主观上认识到防治水土流失是保障工程安全和项目建设的重要任务,未意识到开发建设项目造成的水土流失对周边环境造成的重大影响[5]。

4 解决方案

针对项目建设过程中水土保持措施存在的问题,设计单位应加强成果研究,使水土保持措施切实可行并不断优化,参建单位提升保持水土的意识和落实度,监督检查单位加强管理,使雨洪利用措施和水土保持临时措施最大化落实,充分发挥城市绿地、道路、水系对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,有效缓解城市内涝、消减城市径流污染负荷,为建设具有自然积存、自然渗透、自然净化功能的海绵城市提供重要保障[6]。

4.1设计方面

晋存田等[7]对透水砖和下凹式绿地对防洪和雨洪利用量的贡献率进行了深入研究,结果表明,下凹式绿地在降雨频率较大的地区,雨洪利用效果较好;透水砖则在降雨频率较小的地区,雨洪利用效果较好。李海燕等[8]对渗排植被浅沟对水质净化和径流消减方面进行了研究,结果表明,渗排浅沟对小降雨事件能发挥较好的径流消减效果。雨水花园通过土壤与植物的物理、化学及生物作用来处理雨水,罗红梅等[9]对雨水花园的功能、分类、植物选择做了详细介绍。通过实验或模型计算,对建设项目透水性铺装、下凹式绿地、雨水花园、渗井、绿色屋顶、生物滞留设施、渗透塘、湿塘等相关雨洪利用措施和低影响开发设施的组合模式、配置比例提出最合理建议是当务之急。建议性的研究成果,既能最大化地收集利用雨水,又能根据项目平面合理布置水土保持相关措施,为水影响评价报告编制单位提供科学指导,增加报告编制的实用性,同时为后期水土保持验收单位提供便利。

4.2施工方面

建设单位建立健全水土保持制度体系,对施工、监理等单位进行水土保持宣传和培训,强化水土保持临时措施理念,并设置相应考核制度。特别强调将水土保持临时防护措施理念贯穿并落实到工程建设的每个环节中,让参建单位充分意识到做好临时防护措施对控制施工期引起的水土流失有重要意义,使参建单位从根本上重视临时措施[5]。

4.3管理方面

首先,水行政主管部门可对建设单位定期组织水土保持培训活动,说明水土保持措施的重要性,加强宣传教育力度。其次,水行政主管部门要加强监管力度,对临时措施实施不到位的项目责令整改,可在年度以评选水土保持措施最佳落实奖等的形式对实施较好的项目进行嘉奖。最后,目前水土保持验收只针对项目建成后的水土保持工程、植物措施的落实情况,建议后期将水土保持临时措施纳入到水土保持验收中,提高水土保持临时措施的地位。

参考文献

[1] 潘安君,张书函.北京城市雨洪利用总体构想[J].北京水务,2006(1):31-33.

[2] 贾瑞燕,肖辉杰,吴敬东,等.北京市生产建设项目雨水利用模式探讨[J].中国水土保持,2012,31(10):26-28.

[3] 汪慧贞,车伍,胡家俊.浅议城市雨水渗透[J].给水排水,2001,27(2):4-7.

[4] 车伍,马震.针对城市雨洪控制利用的不同目标合理设计调蓄设施[J].中国给水排水,2009,25(24):5-10.

[5] 高荣,钱爱国,雷丰泽.水土流失防治中加强临时措施应用的几点思考[J].中国水土保持,2012,20(12):40-41.

[6] 住房城乡建设部.海绵城市建设技术指南:低影响开发雨水系统构建(试行)[R].2014.

[7] 晋存田,赵树旗,闫肖丽,等.透水砖和下凹式绿地对城市雨洪的影响[J].中国给水排水,2010,26(1):40-46.

[8] 李海燕,魏鵬,贾朝阳,等.渗排植被浅沟应用于处置路面径流案例研究[J].环境工程学报,2014,8(3):821-826.

[9] 罗红梅,车伍,李俊奇,等.雨水花园在雨洪控制与利用中的应用[J].中国给水排水,2008,24(6):48-52.