来自东方的启示

熊冰雪

迈克尔·苏利文认为“惠斯勒是最早为日本艺术魅力所倾倒的西方画家之一,而且他的‘投降非常彻底。”[1]在他眼中,惠斯勒与同时代的马奈、莫奈、德加等人都是日本艺术的爱好者,法国的印象派画家们“将眼睛的观察作为唯一的绘画指导”,将日本艺术,尤其是对浮世绘的色彩和构图的借鉴,融入法国传统绘画的主流。惠斯勒因为缺乏传统绘画的训练,所以在日本艺术面前“毫无抵抗力”。由此,苏立文透过惠斯勒深受日本艺术影响的事实,否定了这位画家的艺术功底。此外,苏立文列举19世纪80年代末至90年代初西方学者对日本艺术的研究材料,认为日本之所以会对西方艺术产生影响,是因为日本作为“日益强大和重要”的国家,且对西方的态度“亲善”,令西方人感到满意,因此“日本正给予西方美学的所有领域以灵感和启迪”。而当时的中国被看作“孱弱、腐败的国家”,且“仇视外国人”,因此西方人“对中国的文化艺术表示厌恶”。

政治、经济、宗教等因素是否能够成为影响东西方艺术向外传播的决定要素?在此姑且不做讨论。但有关惠斯勒这一艺术家个体的审美趣味与时代的关联性,还是应该回到他的经历和他的作品中去考虑。西方大多数学者如苏立文一样,还是从构图、色彩等角度分析惠斯勒的创作,站在日本艺术对他的影响上进行讨论,其结果是中国艺术对惠斯勒的影响被简化,甚至是被忽视。

事实上,在被苏立文称为“19世纪隔阂的年代”,惠斯勒从未表达过对中国政治或文化的厌恶。相反,他毫不吝惜对中国艺术的崇拜之情,且中国趣味早已融入到他的日常生活中,“他睡中国床,用青花瓷餐具吃饭”[2]。1885年惠斯勒在他的《十点钟》演讲中说:“艺术女神找到了她最喜欢的艺术家,就在南京。”

19世纪英国社会对中国瓷器的消费愈来愈热,维多利亚时代的艺术家发起了唯美主义运动,倡导工艺美术风格,无论是建筑还是家居设计都受到了东方审美趣味的深刻影响。苏立文在论述19世纪中国风尚的艺术品时也提到,欧洲市场充斥着大量东方漆器和装饰繁缛的“南京瓷器”[3]。南京瓷器包括各式各样的茶壶、茶杯、茶碟、水壶、酱船、碗、包盐窖、调味品罐、汤匙和餐盘等,这些来自南京的中国瓷器被称为青花瓷,上面有着精美的图案,如风景、花卉、庭院、人物等。虽然青花瓷的产地是江西省景德镇,但从景德镇到香港,一路上不仅有陆运还有河运,期间需要在南京转运,因此西方商人误以为这些瓷器是在南京制造的。[4]惠斯勒所谓的“南京”大概也是出于同样的误解,但这说明他已经十分清楚这些瓷器的来源,并给予中国瓷器和瓷器的制作者相当高的评价。

1855年,当惠斯勒还在巴黎时就开始了瓷器收藏。1863年初春,惠斯勒搬到了伦敦切尔西的河边居住,瓷器收藏仍在继续。随着经济条件的改善,他不惜远赴荷兰去采购。1863年春天,惠斯勒用了几周时间赴阿姆斯特丹購买瓷器之后似乎仍意犹未尽,同年8月,他在给大英博物馆版画室主任威廉姆·卡彭特(William Hookham Carpenter)的信中写到:“我今晚就出发去荷兰。”[5] 1864年2月11日,惠斯勒的母亲安娜写信给会计甘博(James H.Gamble):“你是老瓷器的爱慕者吗?我儿子那里收藏了一些带着稀有纹样的中国和日本瓷器……他认为瓷器上的图画样本很有艺术感。他为手工瓷器疯狂,有一些收藏品有两个世纪历史了。”[6]

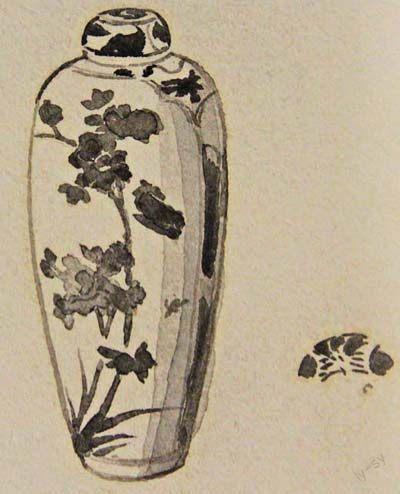

惠斯勒对瓷器产生浓厚兴趣并拥有一定的收藏渠道,也许与他频繁地参加伦敦和巴黎的世界博览会有关。1867年,巴黎世界博览会结束后,一些展品作为“异域旧货”被放在巴黎里沃利(Rue de Rivioli)大街的“中国门”(La Porte Chinoise)出售[7]。惠斯勒和法国印象派的朋友们是那里的常客。与此同时,拥有语言优势且性格争胜好强的惠斯勒,常游走于多国寻觅瓷器。他曾在法国的里沃利大街的布拉克蒙(Bracquemond)店[8]购买瓷器,也曾在英国的莫瑞·马克斯(Murry Marks)和彭内尔(Mr and Mrs Pennell)夫妇那里收购瓷器。莫瑞·马克斯是惠斯勒的好朋友,也是伦敦最早的艺术收藏家和瓷器经销商,惠斯勒通过罗塞蒂兄弟认识了他,并成为其主顾。除了收藏,惠斯勒还对瓷器进行临摹,甚至给它们制作图录。资料记录,惠斯勒为马克斯的瓷器做了半打速写图录[9]。1876年他还为汤普生爵士(Sir Henry Thompson)收藏的瓷器画了一组220幅的图录,并于1878年5月出版,其中100幅留下私藏,另120幅供出售。[10]惠斯勒一生收集的瓷器有三百多件。在马克斯·比尔博姆(Max Beerbohm)的漫画《青瓷》中,惠斯勒与苏格兰哲学家托马斯·卡莱尔(Thomas Carlyle)站在一起,惠斯勒一手轻抚瓷器,一手摆出姿势,似乎在向卡莱尔讲述他对瓷器的理解,卡莱尔则紧闭双唇、双目低垂,表现出谦恭,但似乎对惠斯勒的讲述不感兴趣。在画面中,惠斯勒的形象被矮化,人物姿态显得张狂又机智,而卡莱尔的身高被过度拉长,似乎比尔博姆对他更加尊崇。画面中的墙角处还有一枚蓝色花瓶,似乎也是瓷器。在这幅漫画中,比尔博姆把惠斯勒与瓷器放在一起,一方面说明惠斯勒表面看上去对瓷器很在行,另一方面暗示瓷器与惠斯勒有某种相似的特质,即浮华的外表和脆弱的内在。

1879年惠斯勒破产,他的瓷器收藏大部分被拍卖。1903年,惠斯勒去世,但当他的一些瓷器和银器在邦德大街的艺术协会展出时,他的好友马克斯还是能一眼辨识出那些曾经属于老朋友的收藏。[11]追踪惠斯勒的生活背景和他的收藏趣味,不难看出瓷器已成为他生活中的重要组成部分。在惠斯勒创作的三幅包含中国瓷器的绘画作品中,瓷器已经成为画面不可分割的一部分,说明他早已得到来自东方的启示。探索这些瓷器的角色和意义,聆听它们传递的声音,或许可以帮助我们更加全面地理解惠斯勒的创作,尤其是在他创作观念和色彩上的突破。

第一幅画:视觉的焦点,身份的转变

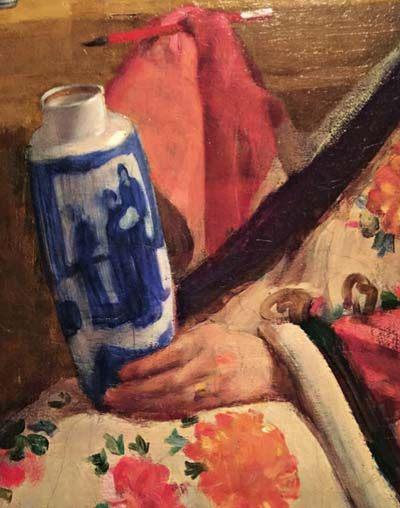

惠斯勒一生没有到过中国,然而他在1864年完成了第一幅体现中国趣味的油画《紫色与玫瑰色:六字款瓷器上的高个子女士》,表现想象中的中国室内场景。在同年举办的英国皇家艺术协会展览上,惠斯勒没有提交已令他声名远扬的版画作品,而是提交了这幅油画[12],看来他对这幅作品十分满意。与众不同的是,这幅油画中的瓷器不仅是画面的装饰,还通过与画中人物建立关系,介入到了画面的叙事中,勾勒出惠斯勒对中国室内装饰的想象。有趣的是,他有意识地选取旗袍、藤椅、毛笔、瓷器和画框上“大清康熙年制”的标记,用来陪衬瓷器的物品,用整体氛围来佐证瓷器的来源。

画中的女子是乔安娜,她是惠斯勒的情人和常用模特之一,也曾是惠斯勒遗嘱的执行人(继承人)。女子穿白底彩花的中国旗袍[13],内套着黑色和服,旗袍上有着蝴蝶刺绣等图案,“装模作样”地在瓷器上“作画”,七只形状不同的瓷器环绕着她。惠斯勒在给方丹·拉图尔的一封信中声称这张图画中所有瓷器都是他的,并向拉图尔讲述:“我会尽力向你描述这个灵感:一个女孩安静、闲适地坐着,(假装)在她放于膝盖上的美丽瓷瓶上画画。乔安娜身边的架子上覆盖着来自中国的浅黄色席子,席子上面是一些漂亮的中国扇子,似乎是供出售的商品。地上铺着地毯,女士脚边有一个大瓷瓶。这些布置就像我的画室一样”。[14]惠斯勒的母亲安娜在与别人通信中也提到此画中的瓷器是对画室里的(瓷器)的“复写”,画板还在工作室里,因为惠斯勒要用专业的模特“写实”。[15]

此画的英文标题是“Purple and Rose: The Lange Leizen of the Six Marks”,紫色和玫瑰色点明了这幅画的主色调。惠斯勒十分重视颜色搭配的和谐感,这两种颜色在画中无处不在,女子的衣饰上、地毯上和桌椅上都有所体现。“Lange Leizen”是荷兰语,意为高个子女士,暗示画中的瓷器是来自荷兰。在这幅中,乔安娜虽是坐着,但身材显得修长,她手中瓷器上的图样也是三位身材修长的仕女。据惠斯勒的朋友鲁克(Luke Lonudes)讲,1863年春天惠斯勒在阿姆斯特丹与一个来自鹿特丹的瓷器商人寡妇普夫劳姆(Van der Pflaum)进行交易,惠斯勒连哄带骗地用啤酒瓶“狸猫换太子”盗走了一些她的瓷器。[16]画中乔安娜手中的瓷器,可能就是那次交易所得。“Marks”一词指代的是瓷器底部的印章,对应在画面上是画框边“大清康熙年制”(1662—1722)的记号,这是属于窑匠的标记,用来标明画中瓷器的制作年份,也是证明瓷器来源的重要线索。

再看这幅画的镀金框架。画面中标记时间的六个汉字“大清康熙年制”,字体明显是临摹康熙年间的瓷器封底的印记,但细微之处仍有差别。惠斯勒重视画框的艺术效果,他认为画框与画面是一个整体,且他卖画不是按照画面的尺寸而是加上画框的尺寸整体估价。画框是画作的延伸,自然要求画面的主题与画框要保持一致。这幅画的画框配合画面共同构成中国主题的异国风情,因此可以断定,惠斯勒在此画中意图表现的是中国的青花瓷。

研究惠斯勒的学者们认为《紫色与玫瑰红:六字款瓷器上的高个子女士》是惠斯勒的第一幅“瓷器图”,标志着惠斯勒从现实主义走向唯美主义。此画并未完全脱离库尔贝的现实主义影响,但蕴含着他试图从中国趣味中寻找灵感和技法的突破。威廉姆·罗塞蒂(但丁·罗塞蒂的弟弟,美术批评家)评价道:“她的姿势是僵硬的,她衣服的色彩是艳丽的。如果说他1864年创作的《沃平》(Wapping)标志着‘现实主义的奖杯,那么《紫与玫瑰红:六字款瓷器上的修长仕女》就是‘色彩的胜利。”[17]

在惠斯勒的笔下,穿着中国旗袍的高个子女士连同画面中的中国元素,再搭配上画框,一起营造出充满异域风情的中国趣味。惠斯勒也借创作完成了从外于瓷器的“他者”鉴赏者形象转为参与瓷器制作的创作者形象,瓷器在画面中成为焦点,艺术家的意图也浮出水面。

第二幅画:镜中的凝视与内心的叙事

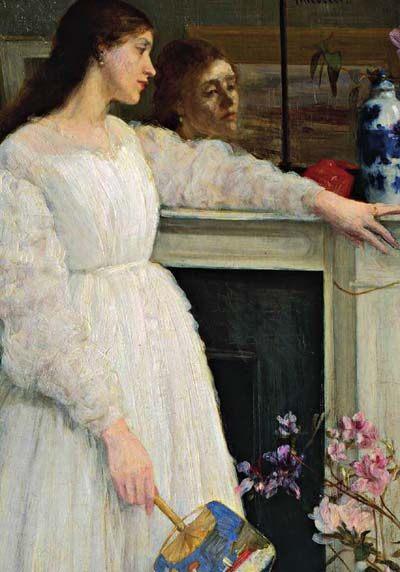

在作品《白色交响曲二号:白衣女子》中,瓷器虽然被放置在一角,却是解读画面的重要线索。身着白衣的乔安娜侧身站在壁炉前,壁炉上是一面大镜子,占据画面三分之一的空间。镜子里映出一位女子的正侧面和两幅带有金色框架的油画。乔安娜身穿低领的白色纱裙,露出修长的脖颈,她的左臂搭在壁炉上,右臂自然下垂,手持日本团扇,目光落在左手前方的青花瓷上,青花瓷旁有一个类似漆器的红色盒子,似乎是收纳首饰所用。青花瓷底部是女子的左手,无名指上的戒指表明她已经结婚。青花瓷上的图案是一个女子与四五个稚童在庭院中玩耍的场景。惠斯勒有意选择了这件带有图案的瓷器,说明他开始尝试把瓷瓶上的绘画语言与自己的创作主题进行关联,通过瓷器图案等信息表現画面主体的身份。

需要注意的是,女子的侧脸在白色纱衣的衬托下显得恬静优雅,而镜中的面容却很哀伤。如何解释这一强烈的对比?答案或许可以在女子对青花瓷的凝视里寻找到。青花瓷是脆弱的,如同画面右下角的樱花,花期是短暂的,如同青春易逝的容颜。青花瓷上的图像和镜子里的忧伤表情,似乎是在预示女子的未来,这或许是来自家庭的一种忧虑。事实也的确如此。惠斯勒在创作这幅作品时,画中的女子乔安娜已与他同居,乔安娜的父亲甚至亲切地称他为女婿。惠斯勒在伦敦的生活因为有姐姐一家的帮助,脱离了他在巴黎时期“波西米亚”式的清贫生活,过上了中产阶级的体面日子,然而惠斯勒的家庭并不接受乔安娜,这为日后二人的分别埋下了伏笔。

1864年1月,惠斯勒的母亲安娜为躲避美国南北战争,赴英国伦敦投奔儿女。[18]乔安娜不得不搬出公寓,只能作为模特偶尔过来。尽管如此,乔安娜的存在仍使惠斯勒的母亲不悦。夹在两个女人之间的惠斯勒选择在1866年1月应西点军校招募,参军“逃”到智利瓦尔帕莱索。远赴南美之前,惠斯勒留下遗书指定乔安娜是他的遗嘱执行人,并享受支配他所有作品的权力,但这并没有增进并稳固住二人的关系。不久之后乔安娜移情库尔贝,与惠斯勒无果而终。这悲伤的感情结局在《白色交响曲二号:白衣女子》中似乎早已预示。

回到此画的英文标题“Symphony in White, No. 2: The Little White Girl”上,白色是画面的主色调,在女子的衣服上、壁炉上、瓷器上和镜子的倒影中都有所体现。“Symphony”是交响曲,本意是通过综合运用并挖掘各种乐器的性能和表现力,塑造音乐形象,体现作曲家内心情感和思想理念的大型器乐套曲。惠斯勒用交响曲这一富于表现力和气势恢宏的音乐形式衬托画面的恬静,实际上是在暗示白衣女子澎湃的心理活动。

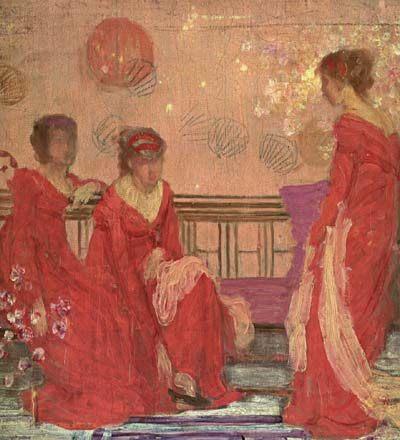

19世纪60年代后期,惠斯勒频繁使用“音乐名称”搭配“色彩”的方式,为画作命名,金色、藍色和白色是使用次数最多的三种颜色。以此类标题下的132幅画中,蓝色使用的频率最高,出现了29次;金色第二,出现了25次;白色出现了7次,仅是与“交响曲”搭配就出现了5次。一个画家使用音乐名称命名作品未免令人惊奇,对此惠斯勒解释道:“自然包含着一切绘画所需要的色彩和形式因素,正如钢琴键盘包含着一切音乐的音符一样,艺术家生来就是去挑选、组织这些因素,而其结果可能是美的……正如音乐家排列他的音符,构成他的和弦,甚至从混乱无序中产生动人的和谐。”[19]这种“通感”观念在之后的俄国画家和美学理论家康定斯基那里也有相似的说明:“色彩有种直接影响心灵的理论。色彩宛如琴键,眼睛好比音锤,心灵有如绷着许多根弦的钢琴。艺术家是弹钢琴的手,只要接触一个个琴键,就会引起心灵的颤动。”[20]

白衣女子通过“凝视”与瓷器达到了主客一体。瓷器是女子在镜子内外的两个世界的综合表现,即精致与柔弱共存。镜子里映射出的青花瓷图案,预示着女子的未来,镜中女子的面容也如同青花瓷一般,美丽却脆弱。通过白衣女子的凝视,瓷器在画面中成为维多利亚时代中产阶级的生活场景与人物内心叙事的象征。

第三幅画:瓷器的色调,画面的色调

惠斯勒声称要把1865年完成的《惠斯勒在画室》提交到1866年的沙龙展览上,希望“震惊学院院士们”。[21]此画中的瓷器就像《白色交响曲二号:白衣女子》里那样,被安排在画面的边缘位置,却又一次成为理解画面的主要线索。

瓷器虽然是作为画室的装饰出现在画面中,却成为画作的主色调,惠斯勒在创作时特意调制了与瓷器相匹配的蓝色。青花瓷散发出的淡雅氛围在惠斯勒的笔下以渐变的蓝色调呈现,他刻意简化和虚化了人物的五官、墙面的挂饰和一些细节,以确保瓷器成为画面的重点。

这幅画较之《紫色与玫瑰色:六字款瓷器上的高个子女士》和《白色交响曲二号:白衣女子》,人物形象进一步抽象。青花瓷、画家的衣着与墙壁的颜色都是蓝色调,画框、站立女子的衣服、窗台上的一抹光和画家的画板等用金色勾勒,使得画面有了些许活泼、跳跃的气氛。惠斯勒把蓝色这个主色调处理得深浅得当,使整个画面看起来犹如置身于湖水之中,高光都映在瓷器的表面,凸显了瓷器的重要性。画面中的两位女子就好似“白衣女子”与“高个子女士”的再现,她们身穿的服饰正是惠斯勒最擅长描绘的两种风格服饰。背对着画家的黄衣女子穿着睡袍(又或是和服),手中握着的团扇,“白衣女子”坐在沙发上,漫不经心,两位女子像是在面对面交谈,又像在共同欣赏扇面。作品中画家的姿态如同委拉兹凯兹在《宫娥》里处理的那样,视线穿越画面,只想把目光落在对面的瓷器上。女子与瓷器究竟是画家画室里真实的存在还是他的想象,在这种幽蓝的色调中似乎变得不那么确定了,墙上的挂画加深了画面的纵深感,营造出更加深邃幽静的氛围。

由《惠斯勒在画室》可见,此时的惠斯勒已经开始有意识地布置自己画室中的瓷器,这一喜好在“孔雀屋”(The Peacock Room)里得到了最大限度的实现。孔雀屋位于伦敦,是惠斯勒为英国船商弗雷德里克·兰德(Frederick Richards Leyland)设计的餐厅,他大规模地使用瓷器装饰空间,又配合瓷器设计了墙面上的装饰,把他的作品《瓷国公主》悬挂在墙上,以突出瓷器主题,并用大量金箔勾画出孔雀和翎羽,以烘托出室内装饰奢华却雅致的平衡之美。

如同惠斯勒把画室的主色调定为蓝色与金色,在孔雀屋中惠斯勒用绿色与金色作为墙面主调。这或许能够证明他曾经在海德公园角“万唐人物馆”中看到过中国屏风。根据《伦敦新闻画报》1842年8月6日的记载,海德公园角“万唐人物馆”[22]中的屏风是“精彩绝伦,在一片绿色和金色的背景上是用工笔彩绘的花卉、帆船和舢板等织锦所构成的图案。屏风上有精雕细琢的木头框架,使人强烈感受到伊丽莎白女王和詹姆斯一世时代贵族城堡中那些屏风的风格,但是中国屏风上的金色和彩色是如此的鲜艳,不禁使英国屏风相形失色。”[23]1904年,美国铁路富豪弗利尔(Charles Lang Freer)从英国买下孔雀屋,将其搬回到底特律的家中,惠斯勒对瓷器的爱与装饰观念随之漂洋过海。

总体看来,《惠斯勒在画室》是画家对青花瓷色调“捕捉”的尝试。青花瓷的色调已经成为他表现氛围的主色调,仿佛人物都是配角。通过青花瓷的色调,惠斯勒想表现出的氛围是什么呢?在《十点钟》的演讲里,惠斯勒说:“艺术和欢乐是一致的……他们不存在于现实的严肃世界中,而存在于扇子上的仙境乐园中,陶罐上的天堂里,青花瓷的竹子中,屏风上,陶瓷上,寺院里,以及对富士山色泽的捕捉中”。[24]这段话似乎可以说明,惠斯勒通过代表中国趣味的青花瓷色调的运用,希望表现出画面色彩的和谐感。这幅画也许可以作为他对色调主义(Tonalism)的尝试。

贝塔书馆出版社于2010年出版的《色调主义》一书对“色调主义”进行了解释,认为这种艺术风格出现在19世纪80年代年代,是美國艺术家用以绘制景观的一种形式,意在通过色彩呈现整体的气氛,他们常用表现黑暗的中性色调(如灰色、棕色或蓝色等)主导或组织整个画面。在19世纪90年代后期,美国艺术评论家开始使用“色调”(tonal)一词来描述这些作品。从时间节点上看,此书对色调主义的研究局限于美国大陆,并以风景画为主要研究对象,没有考虑到像惠斯勒这样早期旅居欧洲的美国艺术家。以《惠斯勒在画室》为例,说明惠斯勒至少在1865年就已经开始进行色调主义的实验,此后他的尝试不仅有风景画,也有肖像画。对比《色调主义》中对“色调主义”的定义,惠斯勒在这幅画中尝试运用青花瓷的蓝色调表现画家画室的整个空间,亦如他在《白衣女子》中进行的实践一样,一种主色调并不会让画面显得呆板,反之对一种色调进行不同程度的色彩调整,更能烘托出整体氛围,表现出惠斯勒对色彩强大的运用能力。相比起库尔贝1855年的《画家的工作室——一个现实的寓意,概括我七年来艺术生活》,可见惠斯勒在19世纪60年代就已经脱离了早期的现实主义风格,致力于简洁的构图及用色,力求营造淡雅的氛围。

惠斯勒通过观察,开启了他对瓷器主题的思考和对瓷器色调的运用,瓷器在他创作中的重要性不可小视,很难说惠斯勒从未受过中国艺术的影响,或是从未中国趣味对感兴趣。那些来自东方的启示和这种内在的关联和影响,或许就是造就惠斯勒与众不同的重要原因之一。正如苏利文分析那样,“对那些更富有想象力的画家来说,东西方的协调不仅是一个技术问题,更是视觉观念和审美感觉的问题。他们感觉自己与所在社会有些疏远,这种疏远感往往成为一种创作的刺激”。[25]从历史上看,西方美术史上画家一般面向真实世界探索,对经验进行直接的表达。而中国艺术家在进行个人创作时,总是倾向于吸取前人经验中提炼出来的绘画传统手法进行再改造,不愿意对眼前之物品进行准确描绘。[26]惠斯勒在作画时,既没有完全脱离对眼前形象的准确描绘的桎梏,也没有真正地进行纯形式或纯意象的表达。在他自己确立的唯美主义风格中,集中追求色调的表现力,实现了化繁为简的纯艺术美学。

惠斯勒对瓷器的理解是多重的,他笔下的瓷器既可以是画家的主角,又可以是解读画面叙事的线索。更可贵的是,惠斯勒通过对瓷器的临摹和运用逐渐形成了自己的审美观念和色调主义。[28]可以说,惠斯勒从瓷器那里得到的灵感使得在“那个时代,(当)欧洲的所有的伟大艺术家都在设法让自己的艺术更进一步,惠斯勒比他们步子迈得大一些。他是第一批能够在东西方绘画的精髓中提炼出本质的人。”[27]

注释:

[1]苏立文、赵潇,《东西方艺术的交会》,上海人民出版社,2014年版,242页。

[2]同注释[1]。

[3]苏立文、赵潇,《东西方艺术的交会》,上海人民出版社,2014年版,128页。

[4]See Yap C T. EDXRF Studies of the Nanking Cargo With Principal Component Analysis of Trace Elements[J]. Applied Spectroscopy, 1991, 45(4):584-587。

[5]See The Correspondence of James McNeill Whistler, William Hookham Carpenter (1792-1866), Keeper of the Print Room at the British Museum.

[6]See The Correspondence of James McNeill Whistler, Margaret F. MacDonald, Patricia de Montfort and Nigel Thorp (ed.), 2003-2010. http://www.whistler.arts.gla. ac.uk/correspondence/

[7]Ai Hua Tina Zhang,Dao in the Western landscape Searching for a Daoist analogy in selected works of Whistler and Thoreau,p.21

[8]Williamson G G. MURRAY MARKS AND HIS FRIENDS[J]. Sullivan Press, 2013.p.26.

[9]Ibid,p.26.

[10]Williamson G G. MURRAY MARKS AND HIS FRIENDS[J]. Sullivan Press, 2013.p.42.

[11]Williamson G G. MURRAY MARKS AND HIS FRIENDS[J]. Sullivan Press, 2013.p.48.

[12]惠斯勒在巴黎创作的“法国系列”(Frech set)版画成功售出70版次。1861年英国版画商托马斯买下这一第列作品版权并在伦敦重印。

[13]明清的高领最大区别在衣襟,明领一般是对襟或者交领,而旗装是斜襟。清朝前中期,明式立领(方领,二枚金属扣)逐渐被满化,方领变成了弧形领,更融入了许多满洲民族要素(如滚边,宽边,蜈蚣盘)。

[14]See The Correspondence of James McNeill Whistler, Margaret F. MacDonald, Patricia de Montfort and Nigel Thorp (ed.), 2003-2010.

[15]See The Correspondence of James McNeill Whistler, Margaret F. MacDonald, Patricia de Montfort and Nigel Thorp (ed.), 2003-2010. http://www.whistler.arts.gla. ac.uk/correspondence/ 10-11 February 1864:Anna Matilda Whistler to James H. Gamble.

[16]See The Correspondence of James McNeill Whistler, Whistler to Fantin-Latour, 1864.2, Margaret F. MacDonald, Patricia de Montfort and Nigel Thorp (ed.), 2003-2010.

[17]Merrill L. Whistler and the Lange Lijzen[J]. The Burlington Magazine,1994,10.

[18]Spencer, Robin."Whistlers The White Girl: Painting, Poetry and Meaning". The Burlington Magazine.1998.

[19]Mead L A. The gentle art of making enemies[M]. Kessinger Publishing, 2010.

[20]瓦西里·康定斯基著,呂澎译,《论艺术里的精神》,成都:四川美术出版社,1986年版,46页。

[21]Spalding F. Whistler[M]. Phaidon, 1998.p.58.

[22]在1851年首届伦敦世博会举办之前,英国人对于中国的直观印象主要是来自伦敦海德公园角一个叫做“万唐人物馆”的私人收藏。The Chinese Collection,Hyde Park Coner,《伦敦新闻画报》第1卷,第13号,1842-08-06,204-205。

[23]《华语,遗失在西方的中国史》,参见《时代发现》杂志, 2014年第5期,17页。

[24] “Art and Joy go together...they were not in a serious world; that they were in the fairyland of fans, in the paradise of pipkins, in the limbo of blue china, screens, pots, plates, jars, joss-houses,and all the fortuitous frippery of Fusiyama”.The Gentle Art of Making Enemies, London [1892],p.256.

[25] 苏立文、赵潇,《东西方艺术的交会》,上海人民出版社,2014年版,194页。

[26] 苏立文、赵潇,《东西方艺术的交会》,上海人民出版社,2014年版,210-211。

[27]Whistler : butterfly, wasp, wit, master of the arts, enigma, Macfall, Haldane, 1860-1928,Boston : J. W. Luce,p.54.

油画2017年4期