中国企业遍布全球

在当前保护主义、单边主义抬头形势下,我国很多领域的公司和品牌在世界市场上依旧熠熠闪亮。这与我国企业重视技术创新、提升产品质量、打磨品牌信誉有关。

“一带一路”战略对中国企业、中国产品、中国品牌走向世界市场,有着不可低估的作用。

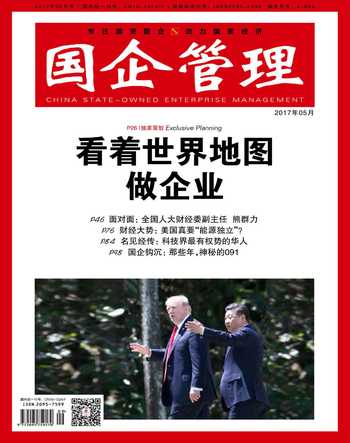

“一带一路”国际合作高峰论坛为全球所瞩目。近30个国家的元首和政府首脑、联合国秘书长、世界银行行长、国际货币基金组织总裁等,齐聚北京,共商大计。

本届论坛以“加强国际合作,共建‘一带一路,实现共赢发展”为主题,还将发表《“一带一路”国际合作北京宣言》。

政府搭台,企业唱戏

显然,这一论坛不仅仅是为设立“讲话高台”而来,正像国家领导人的互访绝对不仅仅是领导人之间的谈话。这次论坛将打造高效合作平台及关系网络,有望促成20多个国家与各个国际组织商签多份合作文件和协议,明确合作的方向,推动项目落地,完善金融科技等支撑体系。

今年5月,还有一个日期值得纪念。5月8日,是《中国制造2025》发布两周年的日子。2015年5月8日,“中国制造2025”全文发布。在这一战略部署中,“实现制造业强国”是总目标。

《中国制造2025》提出,通过“三步走”实现制造强国的战略目标:第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立一百年时,我制造业大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。

《中国制造2025》围绕实现制造强国的战略目标,明确了9项战略任务和重点,在推动传统产业转型升级的同时,瞄准全球新一轮产业发展方向,促进传统产业与3D打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。

《中国制造2025》针对全球传统和新兴产业发展趋势,结合不同产业发展现状,合理制定了逐步提升制造业的方案,使中国在全球各产业的价值链地位全面提升。

中德“工业4.0”联盟执委会副主席罗家福曾说,德国“工业4.0”与“中国制造2025”有类似之处,政府都在其中发挥引导和扶持作用。中国企业只要有创新能力和高质量的产品,就会提升自身在全球经济中的地位。

今年3月10日,工信部发布《关于做好2017年工业质量品牌工作的通知》,旨在全面推进质量品牌建设,提高工业质量品牌核心竞争力,促进振兴实体经济。《通知》确定五大任务,包括提升全员质量品牌素质、推广先进质量管理方法、促进提升产品实物质量、深化企业品牌培育与区域品牌建设、扩大中国工业品牌的社会影响。

“要培育一批真正叫得响,甚至国外消费者都欢迎的中国品牌,打出我们的金字招牌。”3月14日,十二届全国人大五次会议举行记者会,国家质检总局局长支树平就产品质量提升、网购产品质量等热点问题作出回应。

技术技术,还是技术

中国企业“走出去”,在世界范围内产生影响,更重要的是技术过硬。

2015年夏天,一位在中国旅行的瑞典乘客在乘坐京沪高铁南京至常州段时录了一段视频,他将一枚硬币立到高速行驶的高铁窗台上,这枚硬币竟然坚持了8分钟才倒掉。这一视频在网上掀起了一片惊呼。此后不断有国外乘客对“在中国乘坐高铁是什么样的体验”发表意见,对中国高铁舒适性发出惊叹。

高铁技术能够迅速发展,并带动国内相关企业进行技术升级,得益于引进技术时的重要决策:“所有零部件必须用国产,即使暂时造不了要买外国的,外国公司也必须和国内企业合资经营,才可以进入采购名单”。

正是这一重要举措,让包括中国南车、北车在内的国内厂商迅速进行升级高铁技术,同时也将相关技术加速渗透到整个中国高铁的产业链当中,从而形成了一整套具有自主知识产权的高铁技术。

在很短时间内,中国人掌握了高铁建设的两个极重要技术:机车技术和轨道技术。特别是随着铁路信号和其他安全系统日益电子化和复杂化,保障旅客和铁路系统的安全性提升到了一个全新的高度。

尤其值得一提的是,250/350公里高速转向架是我国自己攻克的一项技术,高速铁路基础设施中的无砟轨道板也已拥有自主知识产权。

中国高铁目前已经拥有自主产权和核心技术。具体来说,目前中国高铁的核心竞争力主要在全车制造、接触网、牵引供电系统和列车运行控制系统四个方面。

除了车辆,中国的高铁桥梁隧道技术水平世界领先,以轨道技术为例,高速列车轨道沉降误差以毫米计,标准比F1赛车跑道还高。

中国高铁纵横东西南北,沿线有湿陷性黄土,有湿地、也有高寒地区。在这些线路上,中国成功解决了地质沉降和轨道热胀冷缩问题,有效控制了钢轨全线高低误差。

高铁建设涉及到了冶金、机械、材料、电子、电气、化工等众多行业。铁路发展的加快,也带动机械、冶金、建材、电子信息等整条产业链加速发展和升级。

高铁技术开端于日本,并在欧洲得到进一步发展。但是让高铁的标准以及格局发生大的变化,还是在中国。高铁已经成为一个中国符号,让世界对中国的制造业产生了一种新的观感。

同样,技术创新的优势也在华为的发展过程中展露无遗。2017年2月26日,华为选择在西班牙巴塞罗那首发P10。中国品牌的手机不选择中国首发,却选择在国外,这曾经引发议论。但在华为的眼里,有其自洽逻辑:海外市场在华为市场份额中已经很重,从2000年开始到2015年,华为累积营收2.3万亿,超过70%来自海外。

华为能够产生世界性影响,也是因为每次产品发布会都带来了一次次颠覆性的技术革新。华为Mate 9独创的进化版碎片整理功能,更是在發布会上震撼了整个科技圈。因为这个科技能让手机使用18个月以后,不会越来越慢,反而运行速度越来越顺畅。

华为最近十年研发经费已经达到1900亿人民币,进入了世界各国非军工企业研发经费前10强。华为注重研发的最直接结果,是它已经拥有了3万项专利技术,其中有4成是国际标准组织或欧美国家的专利。

像华为这样致力于专利和技术创新的中国企业有很多。美国哥伦比亚大学商学院教授魏尚进在4月份公开发表的一篇文章中称,中国在研发投入强度方面已经赶超经合组织(OECD)国家的均值;而且不论是专利数量还是质量,中国近年来创新方面表现非常好。他认为,不必对中国企业的内生创新能力感到悲观。

避其锋芒,永续辉煌

进入2017年以来,中国企业“走出去”正在经历理性化过程。

2016年年底,德国政府对中国福建“大芯片投资基金”收购德国半导体生产设备制造商“爱思强”的行动加以干预,阻止了此次收购。从这一事件开始,欧洲国家的态度以及美国发布“用美国货、雇美国人”的行政令都令中国走出去的脚步逐步趋于理性。

商务部数据显示,今年一季度,我国境内投资者共对全球129个国家和地区的2170家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资205.4亿美元,同比下降48.8%。其中,3月当月对外直接投资71.1亿美元,同比下降30.1%。

世界政治与经济格局正在经历新一轮的博弈与再平衡。博洛尼亚大学教授乔治·普罗迪认为,欧洲国家对中国在欧投资的抵触,根源于担心其政府背景的投资基金将成为中国政府压制欧洲企业而给予中国企业优势的手段。

中国企业在“走出去”的过程中,如何在这一博弈中取得再平衡,还需要探索。

不过,清晰可见的是,在“一带一路”战略推动下,我国企业对“一带一路”沿线国家的投资持续升温,成为海外投资的新亮点。

据商务部统计,一季度,我国企业在“一带一路”沿线的43个国家有新增非金融类直接投资,合计29.5亿美元,占同期对外投资总额的14.4%,较去年同期上升5.4个百分点。在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程项目合同952份,完成营业额143.9亿美元,同比增长4.7%,占同期总额的49.2%,已经占据半壁江山。

在这样的一个时刻,“一带一路”国际合作高峰论坛召开,将給中国企业、中国产品、中国品牌带来更多的机会。