项目集管理在制造业落地的逻辑思维

陈颖

制造业的项目管理方式与其他行业有所不同,其一是产品研发周期相对较长,这是由瀑布型产品研发特质所决定的。其二是产品规格、种类较多。为了更好地管控项目,也由于系列产品启动各典型规格研发工作在时间上会有先后,我们习惯于将这些项目单独立项。

单独立项虽然便于管理,但其弊端也是显而易见的。单一项目管理更注重计划和执行并提交最终产品,往往容易忽略系列产品中多个项目之间的冲突管理与关系协调。一方面,各项目之间由于缺乏有效的横向联系,导致虽然单个项目完成了,但相关联的其他项目仍然存在着一些接口问题有待完善,即单个项目实际验收后仍有很多收尾工作需要开展。另一方面,也是企业高层所关注的,系列产品中若只是个别规格产品完成了,而其他配套的环节没有跟上,或者系列不全,也不能有效地形成推广合力,确保系列产品的最终收益实现。凡此种种对于新产品的推广尤其关键,所以这时候我们就很有必要引入项目集的管理思路。

项目集案例

根据《PMBOK指南》的定义,项目集为一组相互关联且被协调管理的项目,协调管理是为了获得对单个项目分别管理所无法实现的利益和控制。如何进行协调管理呢?笔者以工业用开关电器为例,探索几种可能用于问题解决的相关关注点。

假定企业要研发一种工业用开关电器,需求如下:①壳架电流规格包括规格A、规格B、规格C和规格D。②包含开关本体、功能性附件A和附件B的研发。③项目启动时间为2016年1月,项目整体交付时间为2018年6月。④项目风险点为产品可靠性设计、特殊环境使用设计等。

项目组按照内部资源配置和专业度分工,将项目初步分拆为6个子项目,其中,项目A-D关注规格A-D的开关本体研发,为4个主体项目;项目E、F关注功能性附件A、B的研发,为两个配套共性项目。

随着研究的深入,项目组发现项目中存在着一些技术瓶颈,需要攻关解决。为不影响主体项目进度,决定另行组织相关技术研究团队成员进行集中攻关,故另立两个研究项目,即项目G(可靠性设计研究)和项目H(特殊环境使用设计研究)。

于是,8个启动时间不一、关键节点不一却又内部互有关联的项目需要协调管理,以争取最大程度上的收益交付,这无疑之中加大了项目管理的难度。但通过对以下关注点的抽丝剥茧,我们仍可以有条不紊地推进各个项目的进展。

五大举措

多项目的进度管理

若要同时管理8个项目,为了监控项目进度,我们可以聚焦于各个项目的关键里程碑。之前单独立项的结果可能会造成各个项目的里程碑节点不尽相同,但鉴于项目集管理关注的是最终的整体交付,所以我们可以通过统一跨项目评审节点或设置一些缓冲,确保在一些关键里程碑能將各个项目有效关联。

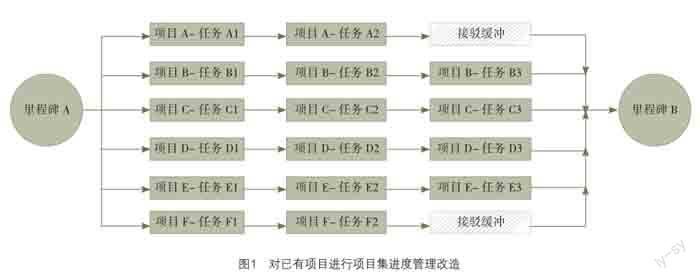

例如,如果一些项目进度差不多,可以将评审节点的时间设置尽可能统一,以便节省评审资源。若一些项目进度有较大差异,如果前期评估有较大风险,这时候建议增加一些接驳缓冲,以确保在关键评审节点中能最大程度考虑项目之间的共性风险、配合问题等(见图1)。

较理想化的情况是,如果按照门槛管理的原则,对于项目A、B、C、D而言,项目E、F是共性项目,实施项目进度管理时,需要确保项目E、F的进度符合要求,即在正式投模前的各门槛评审时,需要确保项目E、F的内容均被评审。同样,对于项目A-D进行方案设计时,也需同时考虑项目E、F的兼容性,确保方案的可实施性。这也在一定程度上确保项目之间的协调。

多项目的风险管理

我们在实施项目的时候,免不了会遇到一些技术瓶颈。如果仍把这些技术瓶颈作为研发项目的一部分,难免会互相制约,影响项目进度。如果我们将一些难点事项(其中包括需要跨部门协调的,需要重点攻关的,乃至采购周期较长的工作包)进行单独管理,另行组织一个团队进行技术攻关,说不定会取得良好的效果,时间也会较为节省。

但是,任何事情都是有风险的。如果技术攻关完成不了,也会导致整体项目的交付延期,这也是需要注意的。所以,不妨考虑一下,对于技术攻关项目,最好准备两个及以上的备选方案,在主体项目实施过程中,可以优选简单易行方案,另外一个较难实现的方案作为备选另行立项并行管理,并预留方案切换时间。此外,对于历史经验教训的合理使用,也会在一定程度上缓解项目的风险。

当然,我们立项可能是异步启动的,这样也会带来一个问题,就是一些本体项目等不及附件项目进度,需进行试验验证。此时,对于本体项目而言,可能存在设计反复的风险。在这种情况下,在本体项目的进度设置上考虑一些迭代缓冲时间是十分有必要的。

此外,通过前期有效评估,一些难度较大的部分需要提前启动,最好提前至本体项目的整体设计之前。同时,在实施过程中,还要开展行之有效的风险识别和控制。

多项目的资源管理

优质资源一直以来都是稀缺的,对于单个项目来说,也存在着资源不足或者资源冗余的情况。如果我们将内部彼此相关的项目进行项目集管理,就能带来一定的优势,可以从一定程度上更加合理地利用资源,提高资源的利用效率。

以图1为例,项目A由于开发顺利,在等待关键节点评审前有若干接驳缓冲时间,于是项目A的部分研发人员就可以腾出手来,支援其余项目的研发工作。这种做法叫做资源平滑,能使项目资源需求不会超过预定的资源限制,而多项目可以提高资源利用率的原因也正在于此。

当然,在项目资源紧张(共享资源或关键资源只在特定时间可用,数量有限,或被过度分配)的情况下,我们还需要掌握资源平衡的技术手段,先通过检视资源直方图来确认资源的分配情况,再通过改变关联项目的关键路径来使得资源的可用水平保持均衡,乃至非常时刻采用“丢卒保车”的方式来确保资源优先分配到优势项目中,从而在项目集所有组件间优化使用。

同样,对于项目预算的合理使用而言,在项目集中也有较大的优势。例如,对于单个项目而言,通常我们估计项目预算费用时只考虑一次迭代的成本,从而导致单个项目执行过程中费用时常捉襟见肘。如果用项目集管理的方式,资源可以在多个项目间协调,那么一些攻关工作所产生的费用就可以有效调剂,使得资源更加合理利用。

多项目的变更管理

内外部环境发生变化,都会产生变更。而变更管理的第一步,就是进行变更的影响分析。对于内部有关联的项目而言,这种分析尤其重要。既要从本身出发,判断变更的影响,还要对关联项目进度、成本、质量、范围等进行深入剖析,这样的分析才更加全面,考虑问题才能更为充分。相应地,得出的变更方案才能更有针对性。

同时,为了确保最终的收益,单一项目的变更也要从对于项目集有正面影响且不会造成负面结果的方式来处理变更。如果某个单一项目不会对实现预期项目集收益有帮助,这时就需要重新制定指导方向、重新计划或完全终止这些项目。当发生这种情况时,需要采取整合管理来改变项目集的方向,同时修改项目集路线,以确保项目集符合预期交付价值或项目受益人的认知。

所有的变更管理都应该从有利于项目集整体收益交付的角度來考虑,即以最小的成本来获取最大的利益,并且确保优质资源向那些产出较大的项目进行资源倾斜。

多项目的收益管理

由于一个项目集包含多个项目,单一项目的最终交付时间也不可能做到完全同步。但对于企业市场部的对外宣传来说,期望有一个明确的整体交付时间,这样更有利于推广产品。

任何项目只有产生直接或间接经济效益了,才能算是成功的项目,而对于项目集的最终价值实现考量也无一例外。经济学上,习惯使用投入产出作为价值实现考量的方式。先不论这种考量是否科学,单从基础数据积累的角度而言,大有潜力可挖。

整个项目集的投入需要合并所有与系列产品交付有关的项目投入,而最终的收益则来自于系列产品推广后所有的销售收入。对于新产品来说,这些数据是利于统计的。但对于改良改进项目而言,由于现有产品本身就有销量,很难一下子统计改良改进项目对于原有产品销量提升的影响。笔者建议,可以从新旧物料切换的时间来考量改良改进项目对于产品的贡献度。为了科学考量,实际上也可以引入项目集中的项目路标规划,明确本体项目的交付时间。每一个交付时间,也是我们开展收益管理的一个切入点。

但需要指出的是,收益可能在项目集正式工作结束前实现,也很有可能在项目集正式工作已经完成后的很长时间才能实现。当项目集结束时或者结束后一段时期,我们将产生的收益与商业论证承诺实现的收益进行对比,以确保项目集真实地交付预期的收益。

结语

对已有项目进行项目集合并管理,可以遵循以下的思路:①将所有关联项目进行汇总,列出关键节点,分析评估,识别收益,确认项目集最终完成时间。②对于已异步完成的关键节点,重新进行风险评估,要么补充评审,要么采取风险接受或减轻策略。③对于后续未进展到的关键节点,若评估有项目风险,建议增加项目进度余量。④明确项目路标规划,并加强监控。⑤子项目完成并阶段移交,关注每个阶段的项目集收益。⑥开展项目集定期收益后评价。

对于新增项目集管理,可以遵循以下的思路:①企业市场部提出开发建议书,明确系列产品交付时间和预期收益。②企业研发部与市场部一起讨论确定项目集内的项目优先级,明确项目路标规划。③对于全新系列产品研发,建议增加前期可行性研究或先开展典型规格产品的方案验证工作;在整体初步设计方案可行后再启动后续的项目路标规划。④确定关联项目内部关键节点的依赖关系。对于开模前的关键节点,必要时需要合并各子项目的评审节点,以期通盘考虑和识别风险,并加以应对。⑤子项目完成并阶段移交,关注每个阶段的项目集收益。⑥开展项目集定期收益后评价。

总之,不论是已有项目,还是新增项目,我们都可以通过项目集管理的方式来提高多项目整体交付的能力,从而为企业赢得更多的收益。