近代中国慈善思想形成的国内原因分析

李喜霞

(西安文理学院 人文学院,西安 710065)

【历史文化研究】

近代中国慈善思想形成的国内原因分析

李喜霞

(西安文理学院 人文学院,西安 710065)

晚清以来,社会危机不断涌现。首先,与近代落后的经济发展、庞大的人口问题、不发达的文化教育等因素息息相关,贫民日渐增多,生存状况持续恶化;其次,各类灾害频仍,灾民问题不断涌现,给社会经济发展带来严重影响;再次,遍及全国的各类战争,持续时间长,危害大,战乱带来的难民数量也急剧增加;最后,传统慈善救助方式显示出捉襟见肘之势,其功效日显不足。这些社会危机,成为中国近代慈善思想不断萌发和逐渐形成的重要国内原因。

近代;中国;慈善思想;形成的国内原因

任何思想的产生、发展和变化,离不开社会环境和人们的社会实践,慈善思想亦不例外。派顿认为,慈善的出现,从本质上讲,是“对人类生活条件恶化的回应”。它的出现,有两个基本条件:其一是社会问题的凸显,其二是社会对此问题的回应,包括传统的影响和社会上对新问题的应对,而慈善思想则是对这些活动的思考和讨论[1]。近代中国社会,变化、发展急遽,新的社会因素不断产生,猛烈冲击着旧的力量,社会发展呈现出错综复杂的状态,各种社会矛盾也层出不穷,再加上自然灾害的频发和政治格局的动荡,灾民、难民问题日益突出。传统救济很难适应这些变化,西方慈善文化的传入,带来了新式的观念和制度。为适应社会环境的变化,慈善思想亟待更新,近代慈善思想开始孕育和形成。与之同步,慈善事业出现明显的近代转型,近代国家观念、社会平等和民间组织的兴起等,促成了慈善思想的近代转向。

近代以来,社会问题日趋严重,这一问题的产生,究其实质而言,源于近代中国社会经济发展的迟滞。晚清以降,西方资本主义以强劲之势席卷中国,旧式生产力和生产关系遭到破坏,新式生产力和生产关系在小范围内建立,这些不能从根本上改变中国贫穷落后的境地。虽然“中国农村社会经济发生了不少‘进步性’的变化,但无论发生什么变化,农民的物质生活仍然是非常贫困的。”[2]民国年间的社会学者柯象峰看到了中国农民的贫穷,并且数量的巨大,指出在贫穷线以下的贫民,“约有3/4”[3]。如此,农村经济日益破产,而城市经济则在西方资本主义的影响之下,走上了畸形发展道路。社会经济发展的滞后,造成诸多社会问题,贫民问题是其最大问题。

一、贫民问题日趋严重

鸦片战争之后,贫民与日俱增。这些无以为生的贫民,被认为是威胁社会安全与稳定的重要影响因素,因此贫民问题日益成为社会关注的焦点,甚至贫穷成为整个社会的唯一问题。时人认为,贫穷问题的形成,贫民的日渐增多与近代落后的经济发展、人口问题、不发达的文化教育等内容息息相关。

贫民问题的出现,首先是因为中国被逐渐卷入世界资本主义市场后,外国资本主义对中国的掠夺,造成了城乡的日益贫穷。进入近代,外国资本主义凭借其政治特权和经济发展优势,将偌大的中国变为其原料产地和商品倾销地。开埠之初,外国商品如洋纱、洋布便逐渐行销中国,并且“始于商埠,蔓于内地,流于边鄙”。民国年间这种状况有增无减,“农民所穿从自有之物,到近十年人造丝和洋纱渐渐侵入乡村,完全打倒土货,土布其他如煤油、火柴、纸张、针线、洋瓷等日用必须之物,无一不是洋货”[4]。外国资本主义的冲击,影响到了社会经济的发展,传统因素下的农民、手工业者、商贩日益破产,“通商六十载,坐听西人盘剥把持,工艺不兴利源不辟,民生日蹙而国计日虚”[5]。在外国资本主义的冲击之下,中国开启了近代化发展之路,中国民族资本主义发展起来,先天不足的劣势使得本国资本主义发展困难重重,贫穷问题的出现在所难免。在外国资本主义的冲击之下,传统手工业破产,农业发展萧条,自然经济逐渐解体并产生了大量的自由劳动力,它的产生对于民族资本主义发展提供了劳动力支持,可是民族资本主义发展非常有限,无法容纳大量的失业农民,都市里不容易找到工作,必然导致多余劳动力无处营生,游民增多势在难免。都市生存需要一定的技能,长期依赖农业方式生存的劳动者逐渐沦为乞丐。民国中期流行于街市乞讨的乞丐数量惊人,广州市街的乞丐,“单独繁华路上所见已不为少,而内街里的喊街乞食者其数目恐亦不弱于马路上”[6]。在20世纪屡次发生的世界经济恐慌影响之下,“各业均卷入破产境地,都市工厂出现不能维持、倒闭、缩小的状况”。不景气的状况,导致“劳工均被挤入失业之群”。在乡村农村经济日益破产,“一般的农民无法生存”,为了苟延他们的生命,“不得不趋向都市求生活”[7]。垄断的市场背景,不景气的商品销售状况,使得流浪在都市中的无业人员没有合适的职业,甚至找不到职业去谋生。

其次,人口的持续增长未能成为推动经济发展的因素。中国人口自古以来多呈增长态势,清代一朝,尤其康乾盛世,生齿日繁,人口增加,工商事业却并未随之增加,结果人浮于事,失业者增多。人既失业,“地方有限生人无穷,凡藉以营生之物必致不足以供需求,物产不盛而致生计困难”[8]。这些失业的平民,就沦为流民。

再次,教育的落后。中国贫穷的原因,除了自然原因如水旱灾荒外,经济因素据其一,人口因素据其二,教育因素据其三。据民国时期的统计,北平市在当时大概一百五十万人口,“失学儿童就有十五万人,成人中文盲五十一万余人,这些‘愚’的人数占到总人口的三分之一强”[9]。而贫穷的人口数在上述已经提及。在近代,愚是造成贫的一个重要原因。社会发展是一个整体,教育是这个有机体的重要组成部分,如果教育落后,这个机体必然不健全。如果有了教育,各人拥有智慧和才能,自然可以发展而谋生存之道,虽然教育不能保证每个受教育者很富裕,但至少不至于流为盗贼、游民、乞丐等类,而沦为流民、游民或乞丐的人群中,绝大多数的人都没有接触过教育。许多贫穷者,无法接触到教育,“其智愈下,其境愈困”。可以说,在近代中国,教育的缺失是一个造成贫穷的重要原因。

经济落后,教育贫乏,政局动荡,造成了近代贫困的境地。晚清以降,整个国家处于贫困的境地被时人所认同,而这种贫困化的趋势随着近代历史的发展愈演愈烈,民国时期更是每况愈下。作为中国首善之区的北京,据1928年调查统计,“市郊极次贫民共为四十三万五千一百九十八名”[10],当时北京人口大概百万,几乎一半的人属于贫民。民国时期,富庶的上海市仅乞丐就有两万多人[11],全国到处充满了贫穷无告的国民,残废、流民、乞丐遍布都市的大街小巷,贫穷成为近代社会的病症之一,正如李景汉在其文章中所描述的,“十余年来,北京的贫民一天比一天多,穷相也一天比一天显”[12]。整个中国可以称之为贫困的国家,“大家只不过有大贫与小贫的区别”[13]。目睹如此大量贫穷人口,改造社会提上议事日程,“改造社会先从救贫入手”,成为社会思想家的普遍认识。

二、灾民日益增加

除大量的贫困人口之外,频发的天灾又造成大量的灾民。近代以来,天灾频发。李文海先生将近代重大灾荒进行了研究,总结出了中国近代的十大灾荒,计有:鸦片战争后连续三年的黄河大决,1855年黄河铜瓦厢决口,咸丰七年的严重蝗灾,光绪初年的丁戊奇荒,1915年珠江流域大洪水,1920年北五省大旱灾和甘肃大地震,1928年至1930年西北、华北大饥荒,1931年江淮流域大水灾,1938年的花园口决口,1942年至1943年的中原大旱荒[14]。我们以光绪年间的丁戊奇荒、民国中期的西北大旱灾以及1855年黄河大改道为例,对近代严重的水旱灾害做例证阐述,以期达到以斑窥豹之效。

光绪年间的丁戊奇荒,迁延时间长达数年。早在1875年,北方不少省份已经出现旱迹,包括京师和直隶地区。《申报》在1875年四月份时,便就京师雨泽稀少的情况进行报道:“入春以来,京师甚少雨泽,花朝前后虽有小雨,不过廉织一阵耳。若季春之初,迄今小满节,则旭日曈曈,未邀点滴。初十、十五等日敛派亲王拈香求雨,已见京报,奈仍旱干如故。田塍龟拆,虽杂粮或可无恙,而今年之小麦恐难望收成矣。”[15]与此同时,包括河南、山西、陕西、山东、甘肃等省,都在这年秋后相继出现严重旱情。

丁戊灾荒,社会生产几乎停顿,人口大量死亡、流徙。山西太原、汾州两府在晚清之时算是富庶之地,到此次旱灾严重之时,“卖妻鬻子,流亡载道,去冬饿死者十有三四,各县城壕死人不可胜数,狗噬禽啄,尸骨遍野,令人目不忍睹”[16]。富庶之地尚且如此,那些贫瘠地方的民众在旱灾严重时,草根树皮皆剥食殆尽,壮者流离他乡,山西七十八州县约共有饥民六七百万人。河南报成灾者三十三州县,“应赈户口多寡不等,已有三百余万,此后闻赈来归,络绎加增,尚难数计”。妇女惨遭买卖,河南河、陕、汝所属民间鬻妇女“以斤计,斤数十钱”,“河南又有挑梢头目,驱数百妇女若长鞭,而随之若牛羊”。[17]整个山西省灾情严重的区域,“汾西十二万人余二万,霍州二十一万人止余六万,安邑二十六万人亦止余六万”,死亡人数比例占到十之七八。为了生存,变卖家产甚至拆毁房屋。将大房屋折毁而零卖之,栋梁大材劈为柴薪零卖之,“通都大邑,窥户无人,鞠养为茂草,若失依山而居,陶复陶穴,层叠相乘,无门无窗,形若蜂窠”。[18]灾区愈广,饥民愈多,流离转徙,不可胜计,饥民鸿嗷遍野。到灾情最严重之时,野蔬采取,几至绝种,树木多无枝叶,果子还未成熟便被饥民蚕食干净。饥民追随买食之人数里,只为“有钱之人买食瓜枣,无钱之人啖其皮核,一离彼手,即入此怀,方出他口,便进我腹”[19]。树皮皆被饥民剥去,遍地剜成荒墟,猫和狗均被作为盘中之餐,鸡、豚,罗雀、灌鼠更是人间美味。蒺藜面继以麻糁,干泥数种捣碎入锅煮食,及至人食树皮、草根,山中沙土石花也被搜罗殆尽,甚至人相食之事亦屡见不鲜。

民国中期,西北五省又经历了一次长达三年的大旱灾。此次旱灾各地情形不同,察哈尔在1925年便出现旱象,1926和1927接连两年雨水延迁,缺少雨量形成灾荒;山西1928到1929年两年旱荒;陕西于1927年的秋天便出现大荒,1928和1929年旱象继之;甘肃自1927至1929年均为旱荒,秋季均未有收成。

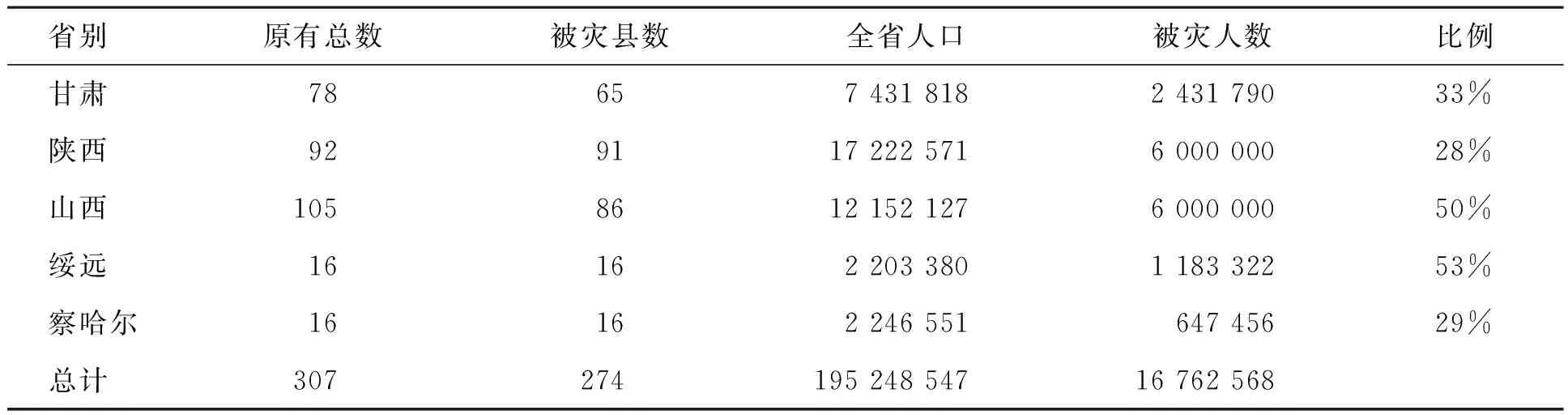

1930年西北大旱荒几乎摧毁了当地经济。即便是当时西北最为富庶的陕西,也未能幸免。早在1925年,陕西便有了旱灾影响的记载,当时临潼县,历遭水旱民食不给;渭南县“乞丐满道”;富平、蒲城粮价高出平时几倍甚至百倍;凤翔“乞丐满街流亡载道”;乾县春季粮价不断走高,饥民多流亡。富庶的关中平原人口死亡惊人,凤翔县死亡人数九万五千多人,眉县死亡人口三万至四万之多,岐山县整个村庄逃亡人数占到总人数的大半,咸阳每村留守之人,每家不及十分之三。[20]这次大灾造成了数以百万计的灾民,以咸阳为例,1927—1929年,咸阳全县13万人,因旱灾饿死者一万二千余人,逃亡者一万一千余人。甘肃饥民食青草、荞花,继则掘食野草根、榆树皮,终至食人甚或勒食亲生子女,死于年荒者一百四十余万,死于瘟疫者六十余万。山西因逃亡及被卖人口不下60万,绥远被出卖人口有十万之多。[21]大旱灾造成西北五省被灾县达274个,受灾人数多达一千六百七十多万人(见表1)。

表1 西北五省受灾情况统计表

资料来源:佚名《中国西北灾荒问题》,载于《国立劳动大学月刊》1930年第1卷第4期。

水灾也是侵扰社会经济发展的原因之一。纵观近代,大规模的水灾屡次发生。1855年,黄河大改道,给黄河下游的山东造成灾难性的冲击:灾情在六分以上的村庄达“七千一百六十一个”,灾民将逾“七百万人”,仅菏泽等州县,成灾十分的有266个村庄,成灾九分的226个村庄,成灾八分的1 017个村庄,成灾七分的有556个村庄,成灾六分的454个村庄。[22]1912年淮河泛滥,江苏、安徽两省受灾,1927年的长江大水,据当时的政府统计,受灾的区域达21省,设计1 093县,灾民5 662万人之多。[23]

近代以来,水旱之灾,无岁不有,且无地不有。“饥荒之时,凡赖一身谋衣食者,大抵不保室家,流离转徙,死于沟壑。顾民生困穷日甚一日,荒歉时老稚流离出境,就食者所至,官吏逐之如驱盗贼奔走,死者弥道相望”[24]。

除去旱灾、水灾等大规模的灾难外,其他严重的灾荒还有不少。譬如从1852至1858年的蝗灾,持续时间达六七年,占咸丰在位时间的7/10;广西、直隶、河南、江苏、浙江、安徽、湖北、山西、山东、陕西、湖南等10余省或先或后、或长或短、或重或轻地受到了蝗害的打击,覆盖的省份也占全国的1/3[25]。这些灾难,造成整个近代中国呈现为一幅幅绝大的流亡图,成千成万的穷苦民众辗转呻吟,过着饥寒交迫的生活。慈善救济如何解决这一问题,是一个亟待思考的主题。

三、难民问题逐渐突出

中国近代战争的性质有两种:一为对外的国际战争,二为国内战争,不管哪一种战争都是财富的巨大消耗。一切的工业生产往往围绕战争所需,除军事工业外,一切轻工业生产都因战争而日益减少,甚至随着战争的延长而停滞或破产。就农业方面而言,为了满足战争所需饷源,交战双方都竭泽而鱼。民国时内争不息,四川、湖南、云南、河南、贵州、陕西、河南、福建、广东诸省,每月征税竟达百万[26],这百万的税收大部分都是强迫农民种植烟土得来,这每月百万的税收在炮火中化为灰烬。战争所需兵源多系农业生产者,兵匪骚扰之下,平民逃避战乱。农业种植的季节性很强,农业生产没有劳动力,错过了播种和收获期,一年将无收成。长期以往,在战争影响之下,中国的人力、国力都发生很大变动,民贫、国穷的现象便日彰一日了。

战争本身耗费了大量财政,善后工作也占用了大量国库收入。资本主义自诞生以来,原始积累成为其对外扩张的重要目标,为了寻找更多的原料产地和商品销售地,西方国家纷纷对外侵略。1840年的鸦片战争成为近代中国第一次对外战争。腐败无能的清政府无力抵挡英国的武力侵略,签订了丧权辱国的《南京条约》及其附属条款,赔款金额为2 100万银元。至此以后,近代史上中国的每次战败几乎都有赔偿巨额款项的内容,《辛丑条约》的赔款金额高达四亿五千万两白银,与此数字相对应,晚清时期政府最好年份的财政收入也就是八九千万两。在晚清政府每年的财政支出中,高额的赔偿金额占了很大份额,中央政府财政支出捉襟见肘。

民国时期,除大规模的对日战争外,就国内而言,国内各政治派别的相争带来了军阀割据混战的局面。此时期差不多每年都有战事,虽然战争有大有小,时间有长有短,战争的影响却遍及全国。就作战区域而言,战争之时,粮食或被抢劫或被毁灭殆尽,树木砍伐破坏,水利设施被拆毁无遗,战祸所及,庐舍变成瓦砾,田园化作荒丘,整个的城市和乡村荡然无存,几成灰烬。战争之际,动辄数十万大兵,连年的战争,老弱转于沟壑,壮者散之四方。1930年军阀混战之际,黄河流域一带如河南之商丘、考城、鹿邑、中牟皆成战区,征夫、筹饷负担沉重,仅河南内乡县供给粮秣二十七万六千五百余元,派款八万六千余元,军装费三千三百余元,开拔费三万八千余元,夫役死亡者尤难胜计。[27]。战争虽然在局部地区,但为支持战争所需的钱粮,在其他地区甚至已经预征到五年之后了[28],各地方财政收入极为拮据。另一方面,由于战争对社会经济的打击和破坏,造成很多人流离失所,对非作战区也造成了消极影响。各级政府为了作战的需要,大规模开辟兵源,中原大战之际,四川各县,湖南常德、桃源等县市,皆受到兵灾的严重影响,为战争而征钱、征粮、征夫的现象几乎成为整个国家的普遍状况。

战争是残酷的,其不仅造成大量人员的死亡、流徙和社会经济的破坏,也带来了严重的社会问题。大量难民拥挤在城市各处,流离失所,除去饥饿、疾病缠身这些问题外,烦闷、悲观的消极生活态度成为流民和难民的基本选择。为了生存,男的“为奸为盗,女的可以自杀或为娼”[29],加以战乱之余物价高涨,一般人员生活艰难,难民之数量激增。以抗战时期上海各慈善团体所收容的难民数量可见一斑,当时包括上海国际救济会、上海慈善团体联合救灾会、战区的难民救济委员会及其分会等慈善团体,均进行难民的救济工作,收容难民达十二万多人[30]。如此大规模难民的出现,急需仁人志士及各慈善团体、社会力量密切合作,救济难民与水火之中。当时上海各慈善组织积极收容难民,以宗教慈善组织为例,“监理会慕尔堂四百余人,圣公会圣彼得堂三百余人,诸圣堂二百余人,允中女校二百余人,协进学校二百余人,老北门浸惠堂四百余人,麦家圈天安堂三百余人,惠中二校三百余人,劳神父路监理会堂二百余人”[31]。近代以来,战乱不断,难民数量急剧增加,国家财力的困窘和社会整体贫穷的境地,使得传统救济模式显出疲惫之态,与此同时,传统慈善救助固有的弊端进一步呈现,时代呼唤先进慈善救助理念的出现。

四、传统慈善救济的困境

贫民、灾民和难民,一直是慈善救助的主要对象。近代中国社会,只不过是加重了上述三种人群的出现。传统上,对这些人群的救助,有两部分力量:其一是国家救助,其二是民间(包括宗教组织和士绅阶层)的救助。至近代,国家救济已经很难满足日益扩大的救济需要。如何解决灾民的吃饭问题,是中国社会最需要优先处置的问题,难民和贫民的救济,从短期看,主要表现为吃饭问题,而针对于这一浅层面的救助,传统的慈善救济已经无法满足社会需要。

传统社会时期个人进行的慈善救助,施予者往往把慈善事业视为一种私人的“恩惠”,大多图的是“得善报”“入天堂”“修路铺桥为的是儿女的将来”,局限性很大。明清兴起的慈善机构,在一定时期发挥了救助贫病的作用,但随着时间的推移,其诸多弊端渐渐暴露出来,“其一,救助明目简单,范围狭窄。其二,组织缺乏计划,兴办亦缺严密,结果被救济者真正能得到实惠的很少。其三,因用人不妥,年长日久,弊端百出,款产侵蚀,事业停顿”[32],这些观念影响了慈善事业的深度发展。而且传统慈善事业,仅能对于少数陷于贫病之中的份子予以援助,援助的方法“亦不外施衣施粥施材等的消极工作”[33],其救济不能有效解决突出的社会问题。

政府的所谓救济事业,在面临严重的社会问题之时,也持续发挥作用,但其功效日显不足。就日常救济而言,官方主办和参与的机构颇多,包括养济院、普济堂、育婴堂等处。周秋光指出,在明清时期官办慈善事业所谓鼎盛之时,其积弊已深,如养济院,其“在运营过程中所滋生的腐败现象已属十分普遍,并有愈演愈烈的趋势”[34],政府在日常救助方面的作用日渐微弱,就灾荒而论,政府救济灾荒最常见的方式,是动用常平仓和社仓。明清盛世之时,政府财政充足,保证了各类仓储的充裕,遭遇灾荒之际,救济效果明显。晚清咸丰朝之后,救荒所用的仓储储量极其有限。以甘肃为例,道光时尚有救荒仓储百余处,“同治之乱”时多处仓储被毁,残存的仓也是徒有虚名,“民国时期由于财政的不统一,仓储失去保障,仓储制度名存实亡”[35]。陈桦等人研究也指出,乾嘉以来,随着灾荒的频发和吏治的腐败,清政府对各地灾荒的救助,“已显力不从心,无可奈何之状”[36]。在重大灾荒之际,政府的救助功能更显窘迫。丁戊奇荒之时,“国家既无此等大宗闲款以办赈恤,督抚不能不藉助于捐输”[37],灾荒救助加大了对于民间赈灾的依赖程度,民国时期,包括华洋义赈会等在救灾中更是发挥了重大作用。

显然,依赖传统的救济模式,很难实现社会多数人群的救助。从社会发展的视野出发,救助贫者、灾民和难民,需要将社会发展与个体生存联结起来,重新思考行之有效的救助方式,以切合社会发展需求,这是慈善事业必须面对的问题。如何让近代慈善业能够适应上述人群的救济需要,不单是一个吃饭的问题,更是社会发展必然面临的问题。近代西方国家开始走上福利社会的路途,以国家系统推进社会进步,而近代中国却滞后太多。

[1] Paton,R.Moody.Understanding Philanthropy:its mission and meaning[M].Indiana University Press,2008:64.

[2] 李金铮.题同释异:中国近代农民何以贫困[J].江海学刊,2013(2):160-168.

[3] 柯象峰.中国贫穷人口之估计[J].新社会科学,1931(4):180-186.

[4] 老秋.谈灾荒[J].国论,1937(10):1337-1338.

[5] 陈炽.工艺养民说[G]∥沈云龙.近代中国史料丛刊:第78辑.台北:文海出版社,1978:619.

[6] 陈朱敬.本市丐童的救济问题[J].社会与教育月刊,1937(4):58-68.

[7] 涤亚.救济乞丐[J].社会半月刊,1934(4):6-7.

[8] 张肈熊.论说:各处宜亟兴工厂以救民穷议[J].东方杂志,1910(10):257-264.

[9] 佚名.论贫与愚之因果[J].东方杂志,1904(2):18-21.

[10]佚名.北平市贫民之调查统计[J].北平特别市公安局政治训练部旬刊,1928年创刊号:30.

[11]佚名.上海有二万乞丐[N].申报,1932-01-20.

[12]李景汉.北京的穷相[J].兴华,1927(20):7-12.

[13]廖伯周.贫穷问题[J].战干月刊,1944(207):25-31.

[14]殷体扬.救贫运动[J].市政评论,1937(4):44.

[15]李文海,等.中国近代十大灾荒[M].上海:上海人民出版社,1994:目录.

[16]佚名.京师少雨[N].申报,1875-06-02.

[17]佚名.晋饥近信[N].申报,1878-03-27.

[18]张杰.山西自然灾害史年表[M].太原:山西省地方志编纂委员会办公室,1988:265-268.

[19]佚名.赵铎伯多禄与西教士论灾书[N].申报,1877-03-29.

[20]古籍影印室.民国赈灾史料初编:第4册[M].北京:国家图书馆出版社,2008:408

[21]许逖甫.动荡崩溃的中国农村[J].世界文化,1933(2):1-12.

[22]水利电力部水管司水利水电科学研究院.清代淮河流域洪涝档案史料[M].北京:中华书局,1988:44.

[23]鲍幼申.中国之灾荒问题[J].经济评论,1935(7):28-39.

[24]张肇熊.论说:各处宜亟兴工厂以救民穷议[J].东方杂志,1910(10):257-264.

[25]李文海.江总书记邀请讲述· 著名学者纵论古今·中外历史问题八人谈[M].北京:中共中央党校出版社,1998:100.

[26]董时进.民食困难之解释与解决[J].东方杂志,1926(23)(17):5-11.

[27]朱破云.军阀混战成绩一览[J].新思潮,1930(6):142-165.

[28]华.军阀的残局[J].现代评论,1926(171):2.

[29]詹葆和.难民问题:救济难民的几点意见[J].湖北民教,1938(8).

[30]佚名.担任各收容所难民给养[J].救灾会刊,1938(12):126-127.

[31]佚名.上海各会堂收容难民[J].兴华,1937(34):7.

[32]刘锡廉.北京慈善汇编[M].京师第一监狱,1933:120.

[33]言心哲.现代社会事业[M].上海:商务印书馆,1946:14.

[34]周秋光,曾桂林.中国慈善简史[M].北京:人民出版社,2006:152.

[35]李喜霞.民国时期西北地区的灾荒研究[J].西安文理学院学报:社会科学版,2006(2):23-26.

[36]陈桦,刘宗志.救灾与济贫:中国封建时代的社会救助活动(1750—1911)[M].北京:中国人民大学出版社,2005:324.

[37]佚名.记近年水旱事[N].申报,1873-07-19.

[责任编辑 朱伟东]

Analysis of Domestic Causes of Charity Thoughts in Modern China

LI Xi-xia

(SchoolofHumanities,Xi’anUniversityofArtsandSciences,Xi’an710065,China)

Since the late Qing Dynasty, social crises have sprung up repeatedly. Firstly, it is closely related to the backward economic development, vast population and underdeveloped cultural education, etc. The number of poor people is on the rise, people’s living condition is getting worse and worse. Secondly, because of various natural disasters, more people have been reduced to the victims of disasters, having exerted very serious negative impact on the socioeconomic development. Thirdly, lasting and catastrophic wars have also contributed to the ever-growing number of refugees. Lastly, the traditional charitable aids cannot satisfy the need of refugees, and cannot function properly and effectively. All these issues helped to come up with the charity thoughts in modern China.

Modern times; China; charity thoughts; domestic causes

K25

A

1001-0300(2017)03-0088-06

2016-09-26

2015 年度陕西省社会科学基金: “陕西近代宗教慈善事业研究”( 2015H002)阶段性成果

李喜霞,女,甘肃静宁人,西安文理学院人文学院副教授,史学博士,主要从事中国近代社会史研究。