毛泽东的社会阶层思想

——以《中国社会各阶级的分析》为例

马晓琳

(山东理工大学马克思主义学院华东师范大学马克思主义学院200241)

毛泽东的社会阶层思想

——以《中国社会各阶级的分析》为例

马晓琳

(山东理工大学马克思主义学院华东师范大学马克思主义学院200241)

毛泽东借鉴马克思主义经典作家的社会阶层理论,扎根于中国传统文化内蕴的社会阶层思想,洋为中用,古为今用,其社会阶层思想具有丰富的内涵。以《中国社会各阶级的分析》为例阐述毛泽东的社会阶层思想,对当今中国社会阶层分析、国际国内政治斗争以及建设社会主义和谐社会极具借鉴意义。

毛泽东;社会阶层思想;《中国社会各阶级的分析》

在社会分层研究中,“阶级”和“阶层”是两个重要概念。一方面,“阶层”与“阶级”的含义略有不同。阶层指“由等级分化(stratification)而造成的连续性的等级排列,”[1]它强调的是指各阶层对于自身所属阶层的一种归属意识。而阶级强调差别,通常指“传统马克思主义意义上的阶级概念——即由生产资料占有来进行划分,相互之间存在利益冲突、对立、斗争关系的群体。”或者说,阶层和阶级是对阶层发展“自在状态”和“自为状态”的两种描述,前者是没有组织起来、缺乏明确独立的政治目标和革命策略的状态,后者组织起来,有明确独立的政治目标和斗争策略的状态。一方面,辨析两个概念差别的同时,我们也应认识到:“社会阶层”和“社会阶级”两个概念的差异源于所标示的时代发展阶段不同,阶层在一定程度上包含阶级,阶级是对阶层的发展,两个概念在本质上存在着交叉性和一致性。

一、毛泽东社会阶层思想的理论渊源

《中国社会各阶级的分析》是毛泽东1925年12月1日为反对党内存在的两种革命倾向而写,[2]其中蕴含了丰富的社会阶层思想。归根结底,毛泽东社会阶层思想的理论渊源来自:一是马克思主义经典作家的社会阶层理论;二是中国传统文化中内蕴的社会阶层思想。

(一)马克思主义经典作家的社会阶层理论

马克思和恩格斯的社会阶层思想是对19世纪自由资本主义时代社会阶层变动状况的理论表征。首先,阶层起源于劳动分工和私有制,广泛存在于古今中外的各个阶级社会之中,并随着历史的发展而消失。其次,阶层在本质上是一种以经济关系和交换关系为基础,受政治权力和社会地位等因素影响的社会集体的统称。马克思和恩格斯认为,“社会阶级在任何时候都是生产关系和交换关系的产物,一句话,都是自己时代的经济关系的产物”。[3]最后,阶层不平等是阶级社会的常态,只有消灭阶级和阶层,才是实现阶层平等的唯一选择,而消灭阶级和阶层需要依靠无产阶级革命来实现。

伴随着帝国主义时代而来的国际国内形势的严峻,列宁对社会阶层的认识反映了帝国主义时代各阶层矛盾尖锐的特点。首先,阶级是在一定的社会生产体系中地位不同、生产资料的占有比例不同、在社会劳动组织中所起的作用不同,因而占有的社会财富的方式和多寡也不同的社会集团。其次,阶层经济利益悬殊分化为对立的阶级,阶级对立和斗争必然要求无产阶级专政。

毛泽东在20世纪20年代初对《阶级斗争》、《共产党宣言》、《国家与革命》等著作的阅读为其汲取马克思主义经典作家的社会阶层思想,并在中国传统文化和中国特殊语境下的创造性转化提供了理论来源。

(二)中国传统文化中内蕴的社会阶层思想

毛泽东的社会阶层思想也充分汲取了中国传统文化内蕴的社会阶层思想的精髓。中国传统文化中内蕴的“民本”思想和“均贫富、等贵贱”思想为毛泽东社会阶层思想形成奠定了基调。其一,毛泽东认为,中国社会自古就存在社会阶层的等级差别。“无论哪一个国内,天造地设,都有三种人,上等,中等,下等。”[3]其二,社会各阶层为实现“均贫富、等贵贱”的政治目标而进行的阶级斗争是中国历史的主线。从秦末大泽乡起义,到清末的义和团运动,农民阶级反抗地主阶级的压迫与剥削的斗争构成了中国历史发展前进的主线。其三,“阶级斗争”和“农民动力”思想建构起毛泽东社会阶层思想的核心话语。

总之,毛泽东扎根于中国传统文化内蕴的社会阶层理念,借鉴马克思主义经典作家的社会阶层思想,洋为中用,古为今用,为其社会阶层思想的形成注入源泉活水。

二、毛泽东社会阶层思想的基本内涵

在贯通古今中外社会阶层思想的基础上,以近代中国迫切需要解决的时代任务为主题,毛泽东形成了包括阶层划分标准、阶层分析方法和阶层分析目的三个方面的社会阶层思想。

(一)阶层划分标准:坚持唯物史观

唯物史观是毛泽东在划分社会阶层时坚持的基本标准,具体体现在以各阶层的经济关系和经济地位作为划分社会各阶层的标准。从宏观上说,社会阶层可以划分为带有对立性的地主阶级、资产阶级、无产阶级;从微观上说,在每一个阶级内部又细化为不同的社会阶层。

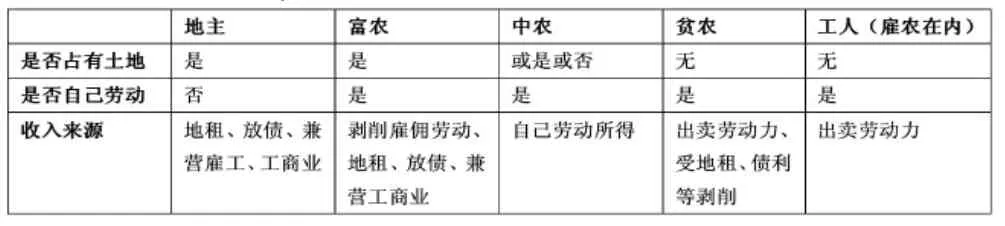

首先,资产阶级是占有生产资料,靠剥削雇佣劳动、榨取剩余价值的社会集团和群体;地主阶级即通过占有土地剥削他人劳动并取得政治权力的社会群体;无产阶级则没有占有私人生产资料,靠出卖劳动力为生、受剥削的社会群体。对农村阶级的划分,毛泽东以是否占有土地所有权、是否自己参加劳动、收入来源和生活状况划分了地主、富农、中农、贫农和工人(包括雇农)阶级,体现了唯物史观的指导思想,其具体划分标准如下表所示:

?

资料来源:毛泽东选集(第一卷)[M].北京:人民出版社,1991.6(2008.6重印):127-129.

其次,在每一个阶级内部又可划分为不同的社会阶层。在资产阶级内部,按其生产资料占有的不同情况而分为大资产阶级、民族资产阶级和小资产阶级等阶层。小资产阶级内部又分左、中、右三个阶层。无产阶级内部可分为半无产阶级、无产阶级和游民无产者阶层。

(二)阶层分析方法:坚持多维视角

1.定性与定量相结合

毛泽东对社会阶层的分析并非从马恩文本中的概念出发,而是从调查研究的实际数据出发,从具体到抽象,从量变到质变,定量研究与定性研究相结合。毛泽东在分析调研第一手资料的基础上,分析社会各阶层的资产所有权、劳动状况、收入来源、生活水平以及剥削状况,以此作为划分社会各阶层的标准。比如,资产阶级与无产阶级之间存在阶级对立,在资产阶级内部,可分大资产阶级、民族资产阶级、小资产阶级等阶层,在小资产阶级内部,可分左、中、右三个阶层。无产阶级内部,可分半无产阶级、无产阶级和游民无产者三个阶层,半无产阶级内部可分为半自耕农、贫农、小手工业者、店员、小贩等阶层。这种定量与定性相结合的方法,细致客观地划定阶层和阶级的标准,既基于国情的客观事实,又进行了理论上的抽象提升,为社会阶层研究提供了科学方法。

2.调查研究

毛泽东历来重视调查研究工作,把进行调查研究作为领导工作的首要任务和决定政策的基础。自20世纪20年代始,毛泽东广泛走访调查农村,实地考察了湘潭、湘乡、衡山、醴陵、长沙等地的农民运动情况,并考察的详细情况向中央写了《湖南农民运动考察报告》,后又做《宁冈调查》、《永新调查》、《寻乌调查》……正是以调研数据确定阶层划分标准的。他曾结合自己的调研经历反思说,“在当时我对于农村阶级的结合,仍不是十分了解的。到井冈山之后,我作了寻物调查,才弄清了富农与地主的问题,提出解决富农问题的办法,……贫农与雇农的问题,是在兴国调查之后才弄清楚的。”[4]调查研究连接起经典作家关于社会阶层的理论与中国现实社会阶层的桥梁,既避免了陈独秀忽视农民阶层的“右”倾机会主义,也避免了张国焘只重工人运动的“左”倾机会主义,成功预见民族资产阶级的妥协动摇性,体现了高超的政治预见性。

(三)阶层分析目的:辨明革命态度

毛泽东的社会阶层思想根源于近代中国殖民地、半殖民和半封建社会的国情,特殊的国情决定进行社会阶层分析有一个“为什么要分析社会阶层?”、“什么是正确的社会阶层分析?”以及“如何将社会阶层分析应用于革命实践斗争之中?”的问题。

首先,为什么要分析阶层?毛泽东在《中国社会各阶级的分析》中开篇就提到,“谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这个问题是革命的首要问题。”作为一个引领革命前进的政党,正确的革命策略至关重要。正确的革命策略如何而来?正是依靠阶层分析。

其次,什么是正确的社会阶层分析?正确的阶层分析“决不是少数人坐在房子里能够产生的,”它是要靠中国的同志时时了解国情、事事调查研究才能得来的。了解调查社会各阶层的经济政治状况,了解各阶层的发展历史情况,坚持量变与质变相结合的阶层分析方法,从具体上升到抽象,从表象深入到本质,形成关于社会阶层的丰富整体认识。

最后,如何将社会阶层的分析用于革命实践斗争?在阶层分析的基础上,“明了各种阶级的相互关系,得到正确的阶级估量,然后定出正确的斗争策略,确定哪些阶级是革命的主力,哪些阶级是我们应当争取的同盟者,哪些阶级是要打倒的,”为制定广泛的革命统一战线奠定基础。

三、毛泽东社会阶层思想的地位影响

毛泽东的社会阶层思想辨明了中国民主革命的敌友,为新民主主义革命策略的制定精准把脉,体现了高超的政治预见性,对当代中国社会阶层的分析、当今国际国内政治斗争、推动和实现和谐社会仍具有重要的借鉴意义。

(一)阶层划分标准坚持经济分析和政治表现的辩证统一

改革开放以来,随着社会主义市场经济体制的确立和完善,我国社会阶层构成发生了很大的变化,不仅表现在旧的社会阶层的消失和改造,而且表现在新的社会阶层的兴起和壮大,社会阶层的多样化成为不可逆转的大趋势。

划分当今各社会阶层先进与落后的标准,要坚持经济分析与政治表现的辩证统一。在革命时期,毛泽东正是从是否占有土地或生产资料、是否自己参与劳动、收入来源与生活状况分析农村社会各阶层,并以此判断各阶层的政治表现(即革命性)的,这种方法同样适用于当今社会阶层的分析。社会阶层的代谢与分化是社会主义市场经济体制改革的必然结果,它使整个社会从简单到复杂、从一元到多元、从封闭到开放、从刚性到弹性逐步递进,从而有利于人的解放和社会的进步。在分析各社会阶层时,我们既要坚持以唯物史观为指导,分析各阶级的经济关系、交换关系、资产所有权等等,又要考虑其政治表现。“不能简单地把有没有财产、有多少财产当作判断人们政治上先进与落后的标准,而主要应该看他们的政治状况和现实表现,看他们的财产是怎么得来的以及对财产怎么支配和使用,看他们以自己的劳动对建设有中国特色社会主义事业所作的贡献。”

(二)阶层矛盾处理坚持内部矛盾和敌我矛盾的辩证统一

坚持敌我分析,是社会阶层分析的基本方法,毛泽东在《中国社会各阶级的分析》开篇便提出这个问题。胡锦涛同志曾指出,“在建设中国特色社会的进程中,全国各族人民根本利益是一致的,”但同时必须看到,“在全国各族人民根本利益一致的基础上,不同方面、不同阶层、不同群体也有这样那样的具体利益。”[5]与此同时,随着国际形势的发展,西方国家的和平演变策略愈演愈烈。邓小平在1989年东欧剧变之时指出,“我希望冷战结束,但现在我感到失望。可能是一个冷战结束了,另外两个冷战又已经开始。一个是针对整个南方、第三世界的,另一个是针对社会主义的。西方国家正在打一场没有硝烟的第三次世界大战。所谓没有硝烟,就是要社会主义国家和平演变。”[6]邓小平对国际形势的敏锐判断在目前中外意识形态之争中得到了充分体现,如历史虚无主义的横行、西方国家对中国的肆意歪曲和抹黑、南海争端等等。可见,国际形势发展和国内阶层分化都要求我们分清敌友,明确策略。

目前的中外意识形态之争,中国不仅不能无视和沉默,而且要积极应对,主动发声和辩护,化解目前的意识形态危机。毛泽东在《正确处理人民矛盾的问题》中区分了两类不同性质的矛盾:敌我矛盾和人民内部矛盾,两类矛盾性质不同,解决方法也不同,这就是实行人民民主专政。对于国外敌对势力勾结国内部分社会阶层颠覆中国共产党的领导和社会主义制度的图谋,我们必须坚决实施国家的专政职能,予以防范和打击。在和平的时代主题下,我国无产阶级专政的“阶级工具职能,其范围和作用会逐步缩小、减少,而公共服务职能会扩大、加重,但不等于放弃阶级工具的职能,在某些特殊情况下,这个职能有可能加重、加大。”[7]对敌对阶层威胁国家利益、破坏社会主义建设的敌对行为实施坚决打击,是巩固政权、维护稳定的必然之举。总之,分析社会阶层要明确矛盾,明辨敌友,针对不同性质的社会阶层采取不同的应对策略,坚持内部矛盾与敌我矛盾的辩证统一。

(三)坚持以无产阶级为领导和建立广泛统一战线的辩证统一

社会阶层分析的目的在于明辨敌友,制定策略。毛泽东在《中国社会各阶级的分析》中,得出大买办阶级、大资产阶级以及附属于他们的一部分反动知识界是敌人、工业无产阶级是领导者、半无产阶级和小资产阶级是朋友、中产阶级亦敌亦友的结论,从而明确了无产阶级的领导地位和团结一切可以团结的力量进行革命的统一战线策略。同样的,当前社会阶层分析也应坚持无产阶级的领导,并团结社会各阶层、各群体的优势和作用,为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚力量。

坚持无产阶级及其先锋队中国共产党的领导是新时期统一战线的核心,办好中国的事情,关键在党。在当今中国社会各阶层中,惟有中国共产党始终代表中国社会各阶层的根本利益,惟有中国共产党能引领社会各阶层实现小康社会和伟大复兴的中国梦,这是由中国的历史和现实共同证明了的。但这并不意味仅仅依靠无产阶级而不需要其他社会阶层的合力,新时期统一战线需要充分发挥社会各阶层各群体的优势和作用,了解社会各阶层的利益诉求,引导他们在促进经济社会发展中发挥积极作用。

总之,以《中国社会各阶级的分析》为例,毛泽东的社会阶层思想,其理论根基于科学的社会阶层思想——唯物史观,其方法依据于实证的社会阶层方法——调查研究,其目的指向于现实的阶层分析目标——分清敌友,毛泽东的社会阶层思想和研究方法对当今中国社会阶层分析、国际国内政治斗争以及建设社会主义和谐社会极具借鉴意义。

[1]徐祥运,刘杰.社会学概论(第四版)[M].东北财经大学出版社有限责任公司,2015(02)

[2]李刚.《中国社会各阶级的分析》版本及其差异考略[J].青海社会科学,2008(2)

[3]毛泽东.毛泽东读文史古籍批语集[M].北京:中央文献出版社,1993.

[4]中共中央文献研究室.毛泽东农村调查文集[M].北京:人民出版社,1982.12.

[5]胡锦涛文选(第二卷)[M].北京:人民出版社,2016:9.

[6]邓小平文选(第三卷)[M].北京:人民出版社,1993:10(2008.12重印)

[7]王伟光.坚持人民民主专政,并不输理[J].红旗文稿,2014(09)

责任编校:徐向阳

审稿专家:陈东旭

A841;D663

A

1009-8534(2016)02-0021-02

马晓琳,山东理工大学硕士,华东师范大学在读博士生,从事马克思主义中国化研究。