资讯·市场_艺讯

资讯·市场_艺讯

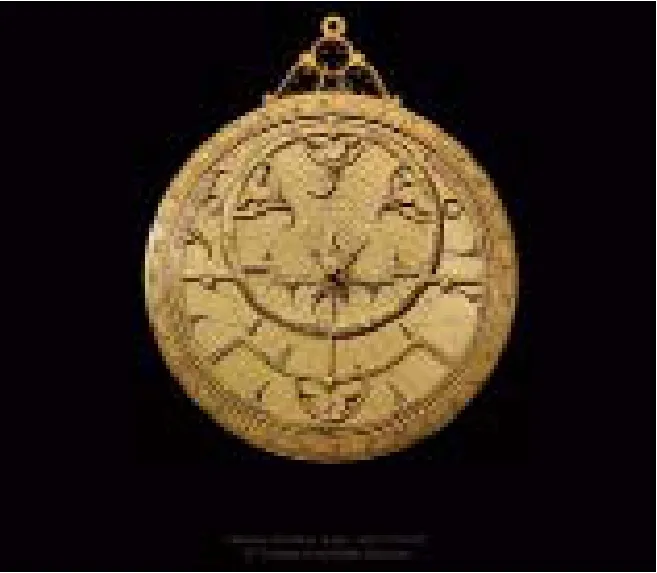

大英博物馆100件文物中的世界史

“100件文物中的世界史”展览借助大英博物馆丰富藏品中精选出的100件(套)文物,以一种独特的方式—借助文物的视角—遨游世界历史。这个展览不仅彰显了“以物述史”的独特魅力,而且启迪我们思考自身与人类创造物之间微妙的关系。这些文物跨越了200万年的历史,涵盖了世界所有地区的文明。

展览平等地看待人类曾经存在和当代仍然存在的各个文明,力图发现每个文明自身的价值及其对人类历史的贡献。那些没有留下文字记录的消亡的族群,我们可以凭借文物遗存复原他们的生活,探寻他们的精神世界。这些历史文物能带来欢欣和愉悦、好奇和挑战,能提出问题,也能解答疑惑。最重要的是,这些文物能讲故事,它们聚集一处,共同讲述了一个最伟大的故事—世界历史!展览于2017年3月2日至5月31日在国家博物馆展出。

水墨家园·近观可意—李小可作品展

展览由中央文史研究馆、中国文学艺术界联合会、全国政协书画室、中国美术家协会、北京画院、李可染艺术基金会主办,深圳市关山月美术馆承办。作为关山月美术馆建馆20周年系列学术展的开篇之展,于2017年3月2日至4月2日在关山月美术馆展出。

“水墨”是李小可先生艺术生涯选择的主要语言方式,承载着东方文化的特征。“家园”是我们所处时代、赖以生存的自然和具有东方特征的传统文化。展览以“水墨家园”为主线,展出李小可先生近年创作的百余幅水墨作品,共分为“水墨家园”“雪域藏迹”“山水黄山”“师法自然”四个篇章,比较全面的展示了画家关注的北京、西藏、黄山的三个主题以及他遍访大自然的大量写生作品,更系列、全面的展示李小可先生创作面貌。

千年马约里卡精粹—意大利法恩扎国际陶瓷博物馆典藏

马约里卡(majolica)是意大利锡釉陶的统称,15世纪马约里卡装饰陶传入意大利著名的陶瓷重镇法恩扎,从此法恩扎的马约里卡装饰陶逐步发展和繁荣并享誉当今世界。

此展是在中国举办的首次大规模、系统展示意大利法恩扎马约里卡陶艺的历史发展、艺术内涵及工艺变革的专题展。150余件(组)意大利法恩扎国际陶瓷博物馆收藏的陶艺珍品,远渡重洋来到瓷器故乡,向中国观众诠释这段在意大利生息流传千年的晶火传奇。展览于2017年3月25日至5月25日在浙江省博物馆武林馆区展出。

中国美术馆藏路德维希夫妇捐赠国际艺术作品选展

彼得·路德维希教授是德国著名的企业家和社会活动家,他和他的夫人伊蕾娜·路德维希教授都是著名的艺术收藏家。几十年来,他们向世界各地的几十家博物馆捐赠了收藏,为国际间文化交流做出了卓越贡献。1996年3月27日,路德维希夫妇在自己丰殷的艺术收藏中精选82位欧美艺术家的89件117幅20世纪70年代以后的艺术作品,捐赠给中国美术馆,这也是我国首次大量收藏西方艺术品。作为捐赠的受益者,中国美术馆多年以来致力于这份文明的传递与沟通,让更多的人享受到这份文明的馈赠。此展将从中遴选出约50件作品,以飨观众。展览于2017年2月24日至4月2日在中国美术馆展出。

春风伊人—女·浙江美术馆藏作品展

展览分为四个部分:“女容”为女性肖像,“女姿”为女性人体,“女韵”为当代都市女性形态,“女思”为女性艺术家作品,反应女性思想。试图在本次展览中探究女性题材和女性艺术家创作的相关题材,如吴冠中《岸》、董希文《女青年肖像》、赵延年的《张志新烈士》、宋忠元的《闲庭消夏》,以及王公懿的《秋瑾组画》、李震坚的《人体》等。这是多大的空间,密与疏,纤细与粗犷,冷峻与诗意……同时,版画、油画、中国画,也让不同年代不同技法不同风格的作品在这个空间无限延伸,渐深渐远。这些作品,也以其特有的绘画语言与艺术样式,或者细腻鲜活,或者从容坚韧,或者苍翠欲滴,或者清冷孤寂,或者华美饱满,亦或者,艰辛而百感交集,呈现了更深层的精神世界,以及宏大的历史中艺术创造的可能。展览于2017年3月8日至3月24日在浙江美术馆展出。

风流清逸 萧疏奔放—吉林省博物院藏“南张北溥”书画特展

张大千和溥心畬是我国近现代两位著名的绘画大师,被誉为“南张北溥”。两位大师的友谊,有如俞伯牙和锺子期,高山流水,终身不弃。张大千在自己40年回顾展的自序中有赞:“柔而能健,峭而能厚,吾仰溥心畬。”而溥心畬在张大千拿自己的照片求题诗时曰:“滔滔四海风尘日,宇宙难容一大千。”张大千和溥心畬的书画作品是吉林省博物院的重要收藏之一,无论数量还是质量都在国内博物馆中位居前列,这得益于20世纪60年代张伯驹先生担任吉林省博物馆常务副馆长期间,从各地广为征集两位先生的作品。本次展览遴选的作品具有极高价值,如溥心畬一部分带有“嘉榞”上款的绘画作品,是作者渡海前客居杭州时为了报答时任浙赣铁路局局长侯嘉榞的供养庇护而作的一批绘画精品,可以避免世传其代笔之嫌,直可以作为鉴定其绘画的标准件;而张大千作品则以其早中期为主,涵盖花鸟、山水、人物、工笔、写意各个门类,为研究张大千晚年以前绘画风格的演变提供了重要的线索和轨迹。展览于2017年3月12日至4月24日在陕西历史博物馆展出。

文明之海—从古埃及到拜占庭的地中海文明展

本次展览为我们开启一段探索之旅,从地域和文明延续的角度,分为“地中海的历史和神话”“埃及人:法老的辉煌”“地中海航线沿途的古文明:迈锡尼、塞浦路斯与腓尼基”“希腊人”“大希腊地区的文明”“伊特鲁里亚文明”“罗马时代”“蛮族之主和拜占庭皇帝”八个部分,汇集了意大利20余家博物馆和文博单位的500余件套藏品,包括大理石雕塑、壁画、青铜器、陶器、金银器等。本次展出既包含对地中海文明的现实理解,又重现了其象征意义(地中海是西方文明起源的象征)。地中海航线途经之处遗留下的物质遗存见证了地中海沿岸各地文明交流与碰撞的历史,精美的艺术品讲述了各种文化生与死的方方面面:权力、财富、美貌、时尚、手工艺、祭祀仪式、哲学、诗歌、文学,以及精心设计的用于接纳今生和来世的所有人类生命形式的空间。展览于2017年2月24日至5月22日在湖北省博物馆展出。

“百家讲坛”于钟华论语书法巡展辽报美术馆开幕

“百家讲坛”于钟华论语书法巡展于2017年3月7日至3月11日在辽宁日报美术馆展出。于钟华博士是有着深刻知见和修养的学者、书家。他以精彩讲座与听众分享了他的书学理论实践、探索、构建的过程。追本溯源,以永字八法为例,讲解了书法回归本源书写的可操作性,也即笔法的实质是什么。尤其讲到发挥内能、生发而出的书法作品具个人风貌与自然的心性表达。笔法与心性的自然发挥成为本真书写的大道,并以书写论语内容的书法作品展览来表达对中华优秀传统文化的热爱、研究与身体力行的传播、弘扬。

云篆龙章—龚鹏程书法

此次展览主要以书法作品以及相关文献、著述的形式展示当代国学通儒龚鹏程近年来的思与行,近百余幅书法作品涵盖多种书体,其中云篆是本次展览展出重点。云篆,篆书的一种,也是所谓的元始天书、仙人篆。字体似篆文而非李斯之小篆,其笔画多而盘曲,用笔圆劲绵长,内蕴太古高逸之气。云篆与道家符箓有交叉,因而古今书家涉猎者甚少。此次展出龚先生新近创作的十几件大尺幅云篆,气势磅礴,为本次展览的亮点。展览于2017年3月10日至4月2日在银座美术馆(济南)展出。

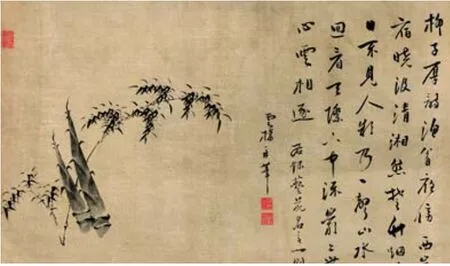

品竹·宝善堂珍藏中国历代竹画展

品竹,是中国特有的文化现象,这得益于中国宜竹生长的环境和源远流长的文化。上古先民因用竹制器逐兽而有最早的咏竹诗—弹歌。最早的诗歌总集《诗经》中的《卫风•淇奥》不但记述了竹在中国北部黄河支流淇水的生长情况,更是将君子比德于竹。竹子也因虚心劲节的特征而被赋予“君子竹”的美誉。六朝时期七贤“常集于竹林之下,肆意酣畅”,其清峻通脱的品格与竹化为一体,被后人称之为“竹林精神”。此番精选了宝善堂主人所藏明至当代的竹画作品中的240幅,由浙江省博物馆专业人员编撰成《品竹—宝善堂珍藏中国历代名家竹画集萃》一书付梓出版,以飨广大藏友和书画爱好者。展览于2017年3月15日至5月1日在浙江博物馆西湖美术馆展出。

责编/杨元元