新北大缔造者蔡元培

肖楚舟

对于北京大学和蔡元培来说,1917年都是一个极其重要的转折。以蔡入主北大为标志,新文化运动真正有了实在的阵地,新旧两个阵营最活跃的思想者们由他而汇集在了同一场域。

1934年1月,南京青年学生包围国民党中央党部,蔡元培(左二)出面安抚请愿抗日爱国学生的情绪

教育救国之梦

1916年9月,袁世凯因尿毒症暴毙三个月后,身在法国巴黎的蔡元培接到一封来自北京的电报。时任教育部长范源濂以“国事渐平,教育宜急”,恳请蔡元培归国出任北京大学校长,希望这位教育改革先驱“早日归国,以慰瞻望”。

对于蔡元培来说,这封电报并非他与北大结缘的开端。早在京师大学堂时代,他就曾在学堂下设的译文馆任教。1912年出任北京政府教育总长之后,他曾颁布《大学令》,规定大学以教授高深学术、养成硕学闳材,应国家需要为宗旨,废去忠君、尊孔等信条。这部《大学令》后来也成为蔡元培主持北大的教育方针和组织原则。

蔡元培方兴未艾的改革随着袁世凯的擅权戛然而止。1912年7月,蔡元培表示不能继续在北京政府任此“伴食”之阁员,遂联合王宠惠、宋教仁、王正廷等人共同上书提出辞职,辞职函由蔡元培执笔,这就是著名的“四总长辞职案”。

蔡元培用辞职来进行“消极抵抗”的做法后来几乎成为一种习惯。十年北大校长任期内蔡元培共辞职七次,比如1917年7月因抗议张勋复辟辞职,1918年5月又因学生罢课抗议《中日防敌军事协定》签订,自己劝阻无效而辞职。蔡元培也因此被戏称为“辞职校长”。反复请辞,可以视为蔡元培作为文人的一种政治抗争手段,也可以看出北大校长一职,虽给蔡元培带来巨大的声誉,但也实在是沉重的责任。蔡元培在自述《我在北京大学的经历》中就描述过自己接任时的踌躇:“我回来,初到上海,友人中劝不必就职的颇多;说北大太腐败,进去了,若不能整顿,反于自己的声名有碍。这当然是出于爱我的意思。但也有少数的说,既然知道他腐败,更应该进去整顿,就是失败也算尽了心。这也是爱人以德的说法。我到底服从后说,进北京。”

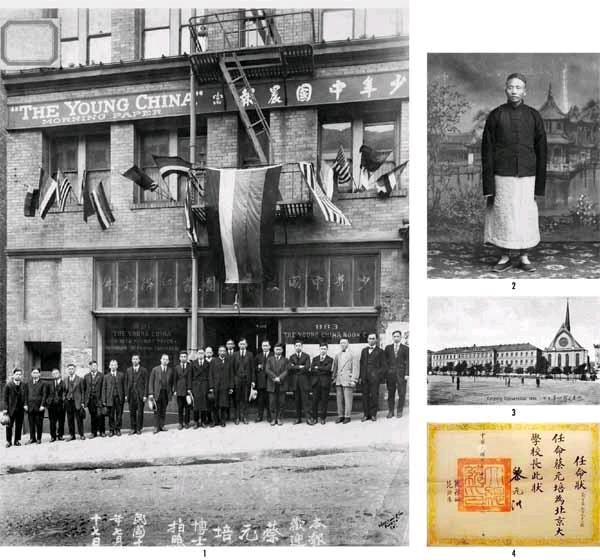

1. 《少年中国晨报》1910年8月创刊于美国旧金山,积极传播革命思想。图为1921年7月17日蔡元培(右十)在美国《少年中国晨报》社前与该报同仁合影(蔡元培家属收藏)

2. 青少年时期的蔡元培(蔡元培家属收藏)

3. 蔡元培认为德国是教育救国的典范,1908年秋入莱比锡大学学习。图为蔡元培寄给家人的莱比锡大学的明信片(蔡元培家属收藏)

4. 1916年12月26日,蔡元培被任命为北京大学校长。图为中华民国大总统黎元洪签发的任命状

看似轻描淡写,实际上,按照蔡元培在《整顿北京大学的经过》中的说法,他接受这次任命所下的决心,已到了“我不下地狱谁下地狱”的程度。

5. 1917年6月,北京大学中国哲学门首届学生毕业留影(蔡元培家属收藏)

北大校长于当时并不是个美差。在蔡元培之前、严复之后的四年间,共有五位校长走马观花地在北大这滩浑水里走了一遭,1912到1913年一年间就换了四位校长,其中章士钊没有到任,其他校长均是到任不久便辞职,坚持下来的只有最后的胡仁源。经营北大之难,难在树立其“学府”的本质,摒除其“官府”的实质。1898年由清朝政府创立的京师大学堂,因维新运动而起,本质上是一所培养官员的学堂,学校的主体部分叫 “仕学院”,顾名思义,“仕学院”的学生,须是进士、举人出身的七品以上京官,学生也多半不是为了做学问,而是为了“学而优则仕”。蔡先生在自述中写京师大学堂的官僚习气,“所有学生都被称为老爷,而监督及教员都被称作中堂或大人”。据说有学生带着听差上课,听差进屋屈膝打扦,口呼“请大人上课”。上体育课时,教员口中喊的都是,“大人!向左转!大人!向右转!”民国初年,京城著名的八大胡同还流传着“两院一堂”的说法:光顾这花街柳巷的客人,多半来自“两院一堂”,“两院”是参议院、众议院,“一堂”自然是指京师大学堂了。

所以1916年底摆在蔡元培面前的北大,根本称不上是治学的场所,充其量是文官们的联谊所。蔡元培的友人大多对他出任校长这件事不抱支持态度。其中为首的是汪精卫、吴稚晖、马君武等人。他们出于洁身自好的考虑,不愿意背上和军阀同流合污的嫌疑,也觉得没有让北大面目一新的希望,因此劝蔡元培不要往烂泥坑里跳。

蔡元培处于两难境地中时,孙中山成为他最有力的支持者之一。作为同盟会时期便订交的老友,从党派利益角度出发,孙中山认为国民党在南方影响力强,相比之下军阀控制的北方却缺乏有力的人物。身为国民党元老的蔡元培就任北大校长,正可以北大为据点,推动北方地区的国民革命。

国民党一大会议上,当其他代表质疑蔡元培“在北京政府势力下出任北大校长,有依附军阀之嫌”时,孙中山为他澄清,说明是自己支持他去做校长的:“我知道他最清楚,他对革命的贡献是一般人不易了解的。”

從1916年秋接到范源濂的电报,到12月26日被正式任命为北大校长,蔡元培踌躇了三个月。最终让他下定决心的,是自青年时代就有的“教育救国”之梦。如他1917年3月致汪精卫的信函中所写:“吾人苟切实从教育着手,未尝不可使吾国转危为安。而在国外所经营之教育,又似不及在国内之切实。弟之所以迟迟不进京,欲不任大学校长,而卒于任者,亦以此。”

新教育场域之构建

1917年1月4日,是蔡元培到北大校园履行校长职务的第一天。

见识过几任校长的学生顾颉刚看到了让大家惊讶的一幕:过去,北大校长是大总统直接任命的要员,进门时校役都需行礼,校长大人自然是目不必侧视,然而蔡元培到校的第一天,见到在校门口排得整整齐齐、恭敬行礼的校役,脱下礼帽鞠躬回礼。这一下,便开了北大新风。

五天后,在1月9日的开学典礼上,蔡元培发表了就职演说。“抱定宗旨、砥砺德行、敬爱师友”三条原则,是他为1917年的北大拟定的三个关键词。

所谓“宗旨”,自然是指将北大真正变成治学的场所,其中之关键便是招兵买马,如他后来所总结的“广延积学与热心的教员,认真教授,以提起学生研究学问的兴会”。

陈独秀是蔡元培请来的第一位大将。1916年底,蔡元培向北大医专校长汤尔和询问北大情形。当时,前任北大文科学长夏锡祺早已辞职,新人选未定,汤尔和便取了十几本《新青年》杂志给蔡元培看,推荐主编陈独秀出任文科学长。

蔡元培此前对陈独秀并非一无所知。1904年在上海密谋暗杀慈禧时,二人曾有过一面之缘。但陈真正给蔡元培留下印象,是蔡元培和刘师培在《警钟日报》共事时,刘曾向他称赞陈独秀一人独立支撑白话报纸的精神:“发起的若干人,都因困苦及危险而散去了,陈仲甫一个人又支持了好几个月。”

1916年底的陈独秀,开办《新青年》杂志已一年有余,在青年中号召力不小,这种影响力也正是刚上任的蔡元培所需要的。说来也巧,本来常居上海的陈独秀,当时正为了给书局招股,于11月26日与亚东图书馆主任汪孟邹一同上京活动。蔡元培听说陈独秀住在前门外的一间旅馆,决定马上登门拜访。据当时与陈独秀同住的汪孟邹日记记载,二人第一次见面是在1916年12月26日。这天对于蔡元培来说还有另一重重大的意义:黎元洪正式签发了蔡元培的北大校长任命书。

北京深冬的上午9点,还是叫人冻得喘不过气的钟点。蔡元培从东城东堂子胡同的住所早早赶到前门外,“道貌温言,令人起敬”,汪称赞其“吾国之唯一人物也”。

可惜陈独秀并不因此马上领情。在此之后,蔡元培又几次登门,有时候来得太早,陈独秀还没起床,年近五旬的蔡元培便叫人不要打扰,自己搬只板凳坐在房门口等候,颇有“三顾茅庐”的风范。

蔡元培与陈独秀在几次会面中具体谈了什么,因无具体文字记载,已经无从知晓,不过可以推知至少涉及三件事:一是请陈独秀出马任北大文科学长;二是蔡元培为打消陈的顾虑,提出将《新青年》编辑部迁到北京;三是蔡元培同意陈独秀的推荐,聘请准备回国的胡适。感佩于蔡元培诚意,陈独秀终于接受邀约,在蔡上任九天后,即受聘来到北大。

陈独秀的到任,宣告了蔡元培任内北大改革的新文化方向。当时还是哲学门学生的冯友兰说:“蔡先生到北大首先发表的是聘请陈独秀为文科学长,就明显地支持了这个方向,确定了这个主流。这个布告一发表,学生和社会上都明白了,有些话就不必说了,都不言而喻了。”

1917年這短短一年中,蔡元培先后邀请陈独秀、胡适、钱玄同、刘半农、周作人、梁漱溟等人来校任职或任教;法科方面亦改变原来主要由政府官员担任教员的局面,建立起比较法的教学视野。尽管蔡元培努力建设的主要方向是文科,但在理科方面,亦开创了一些先例。他先是任命国内第一个介绍爱因斯坦相对论的夏元瑮做理科学长,又请原在事业部矿业司任地质科长的丁文江主持开创地质门,中国地质学的发端,可以说正是由此而始。

在蔡元培看来,年龄、学历与资历都不是必要的条件,当年聘任的教职人员中,在新闻界崭露头角的徐宝璜25岁,德语教授朱家骅26岁,而哲学教授梁漱溟只有24岁。

新旧政体交替的年代中,许多学人都未受过系统的教育,也未必获得正式的学位,如何衡量其学术能力及价值,很大程度上都依赖蔡元培的眼光、判断与执行力。

坊间有蔡元培替陈独秀“伪造学历”一说。陈独秀虽在日本留学多年,但从未取得过正式学位,蔡元培在1月11日写给教育部的函件中却直接给他安上了个日本东京大学的学位,使得提案顺利通过,连陈独秀自己都吓了一跳,直言“我从来没有在大学教过书,又没有什么学位头衔,能否胜任,不得而知”。

在北大哲学门讲授印度哲学的梁漱溟,没有大学学历,但蔡元培看了他在《东方杂志》发表的《究元决疑论》,坚持请他来校任教,并劝说他:“我这次办大学,就是要将这些朋友,乃至在未知中的朋友,都引在一起,共同研究,彼此切磋……你不要当是老师来教人,你当是来研究来学习好了!”如此,曾反复推辞教职,甚至在那年有出家念头的梁漱溟也在1917年底加入了北大。

按照蔡元培的构想,要将北大改造成完全的学术研究场所,必定要使大学这样的教育机构与政治脱钩。但他看重学问,并不因身份立场而对人产生偏见。因此在广邀新派人士、发掘新秀之余,蔡元培也聘用或留任了不少“旧人物”。除了怪人辜鸿铭,当时因参与支持袁世凯“筹安会”而在天津潦倒的国学大师刘师培,同样在1917年接到蔡元培的邀请,被聘为文科教授,主讲中国文学史。

辜鸿铭、刘师培与黄侃、陈汉章、梁漱溟等人,构成了北大的“旧派”主力,与新派相对垒,形成了百家争鸣的局面。新派学生不听劝告,一味攻击旧派的辜、刘等人,蔡元培出面劝导,“我希望你们学辜先生的英文和刘先生的国学,并不要你们也去拥护复辟或君主立宪”。

但正如陈独秀所说,蔡元培虽为人温和,但绝非没有自己立场:“一般地说来,蔡先生乃是一位无可无不可的老好人;然有时有关大节的事或是他已下定决心的事,都很倔强的坚持着,不肯通融,虽然态度还很温和;这是他老先生可令人佩服的第一点。”

为了彻底整治教师队伍,上任两个月后,蔡元培先后辞退科克德来(Cartwright)、燕瑞博、牛兰德(Newland)、斯华鲁(Swallow)等“学问未必好”,工作起来又“阑珊”的外籍教师。几位离校时颇为恼火,说他违反合约,要将他告上法庭。英国公使馆和挪威使馆都相继出面交涉,英国公使朱尔典甚至亲自施压,但蔡元培不为所动。

如今看来,蔡元培将北大从“衙门”改造为位列新文化运动前线的真正“学府”,架设起一个新旧知识分子同场较量的学术场域,绝非一日或者一年之功。但在1917年上任之初,这一系列大开大阖的人事任免,的确搅动了北大这潭浑水,滤过沉渣,注入活水,为此后新文化运动的轰轰烈烈腾出了足够的空间。

“以美育代宗教”

白雄远是北大的第一位体育教师。其孙辈白里熙记忆中,家中一直保存着祖父1917年出任北大体育主任时佩戴的三角形证章。

1917年5月,经蒋百里介绍,当时还是年轻军校教官的白雄远来到北大,成为唯一的体育教师。同年,北大举行了第一届运动会,成立体育会,不久又成立技击会。蔡元培听从白雄远的建議,将体格考察列入北大招生的条件之一,体育课也成为预科的必修课。

两个月后,蔡元培在北京神州学会发表了至关重要的演讲——“以美育代宗教说”。这篇讲话刊登在当年8月1日的《新青年》第3卷第6期上,成为蔡元培大学教育理念体系中极其重要的一环。他在演讲中提出:“鉴激刺感情之弊,而专尚陶养情感之术,则莫如舍宗教而易以纯粹之美育。”

《美学》是蔡元培主持北大期间亲自开设的唯一课程。1918年,北大文科的国文门、英国文学门和哲学门,都开设了这门课。三年后由于没有任课教师,蔡元培亲自上阵讲课,上课的学生挤满了一两百人的大教室,连讲台上都站满了人,可见几年下来强调美育的成果。

培养学生对美育的兴趣,蔡元培最初的着手点是鼓励社团活动。1917到1918年成立的学生社团说得上是五花八门——从辩论学问、增长见识的哲学会、学术讲演会、雄辩会、新闻研究会,到陶冶情操的音乐研究会、画法研究会,再到强身健体的体育会、技击会,基本都直接由蔡元培发起,或者得到校长本人的鼎力支持。这些社团并非学生单纯的自娱自乐,蔡元培常动用自己的人脉为学生请来业界的知名人士指导。如音乐研究会后来请来萧友梅担当导师,1920年还首次在中国演奏了贝多芬的交响曲;画法研究会先后请来陈师曾、徐悲鸿等人为导师;著名记者邵飘萍则于1918年11月开始应邀来北大每周为新闻研究会的学生做讲座。

当时北大规模最大的团体,则首推“进德会”。主政北大第二年,蔡元培将老友李石曾早年在上海发起的“进德会”移植到了北大,要求入会者戒除嫖赌等恶习,修身养性。该会规定有甲乙丙三种会员,北大师生入会者近500人,占了当时全校总人数的四分之一左右。

教育与民主

1917年,景山附近落成了一座新的西洋式建筑,这便是新的北大校舍“沙滩红楼”。在汉花园、银闸、北池子之间的这个街区,并没有一粒沙子,却成了会聚千万求知青年的“中国拉丁区”。从红楼与马神庙这两个北大校区的最初形态,便可看出新旧北大在精神时空上的悄然转变。

蔡元培到北大之初进行的一大改革,就是按照他在《大学令》中的设想设立教授评议会,实现教授治校。1917年秋,北京大学评议会成立,成为全校最高立法机构与最高权力机构。评议员除了校长和各科学长之外,还有文理法工各科的本科和预科各推举两人。

蔡元培理想中的大学,是“人人都可以进去的”。因此他在改革原有的招生制度之余,更向社会开放大学之门,鼓励非北大学生前来旁听,只要具有最小限度的学力,便“得依其志愿,于各系中选听愿习之功课”。当年沙滩红楼附近分布的许多不大的四合院里,住满了北大学生与不知名的学人。无论是不是北大学生,都可自由自在地走进红楼的课堂、研讨会、图书馆,绝不会有人来查证身份或收取费用。当时在京津一带居住的中小学教师、政府公务员、报社从业者乃至失业青年,都慕名前来听课,他们可以堂堂正正坐在课堂上,若是教室满员,就站在窗下或者门口。

提倡平民教育的蔡元培认为,但凡有求学之心者,便应当获得同等的机会。1918年4月,在蔡元培的倡议下,北大开办了校役夜班。按照蔡元培的意思,“为贫而役,本非可耻”,同在校园中工作的职员仆役,在学问面前并没有贵贱之别,这大约是中国历史上最早的工人夜校了。4月14日下午,北大全体共230名校役齐聚在文科第一教室,全员身穿长衫,胸前戴花一朵,举办了开学典礼。

这年冬天,蔡元培为即将创刊的《北京大学月刊》撰写了发刊词,第一次完整总结了他著名的“兼容并包”主义:“今有《月刊》以宣布各方面之意见,则校外读者,当亦能知吾校兼容并包之主义,而不至以一道同风之旧见相绳矣。”

后 记

蔡元培(1868~1940)因不满北洋政府教育总长彭允彝的行为,于1923年请辞。政府保留了他的校长职位,校务多半由蒋梦麟代理,直到1927年张作霖取消北大改为京师大学校,蔡元培的校长名义才正式取消。同年,蔡元培与李石曾主倡借鉴法国经验,设立北平大学区,以代替民国以来中央政府设教育部、各地设教育厅的教育行政制度,但受到极大抵制,两年后大学区制度停止试行。30年代,他的主要精力放在组建中央研究院上,后又倡议创立在南京的国立中央博物院。1940年蔡元培在香港病逝,享年72岁。美国学者杜威这样评价蔡元培:“以校长身份,而能领导那所大学对一个民族、一个时代,起到转折作用的,除蔡元培外,恐怕找不出第二个。”