张掖市规模化肉牛养殖场主要疫病的流行病学和血清学调查

李 珊,李旭蓉

(甘肃省张掖市动物疫病预防控制中心,甘肃张掖,734000)

张掖市规模化肉牛养殖场主要疫病的流行病学和血清学调查

李 珊,李旭蓉

(甘肃省张掖市动物疫病预防控制中心,甘肃张掖,734000)

应用流行病学方法对甘州、临泽2县区的3个规模肉牛繁育场和甘州、临泽和高台3县区的20个规模肉牛育肥场的牛发病数、死亡数进行调查,3个繁育场中,发病2308头,死亡251头,发病率与死亡率分别为8.97%和0.98%;20个育肥场中,发病4808头,死亡488头,发病率与死亡率分别为9.09%和0.92%。应用实验室血清学方法对口蹄疫、巴氏杆菌病、炭疽、布鲁氏菌病等4种疫病进行了检测,其中免疫的O型、亚洲Ⅰ型口蹄疫的抗体阳性率是:3个繁育场为72.07%,72.38%,20个育肥场为84.91%,88.24%;查出牛巴氏杆菌病、牛炭疽、牛布鲁氏菌病等3种感染疫病,3个繁育场的抗体阳性率分别为27.55%,5.71%,0.08%,20个育肥场的抗体阳性率分别为29.49%,4.63%,0.09%。在牛不同的生长阶段,各感染疫病的抗体阳性率也不尽相同,并且两病或多病混合感染的情况较为严重。

牛;规模养殖;主要疫病;流行病学;血清学;调查

近年来,随着养牛业的迅速发展及规模化、集约化程度的不断提高,肉牛疫病的发生及其对养牛生产的危害更显日益加重的趋势,为了查清我市规模养牛场疫病的发生、流行情况和危害程度,为今后防控工作提供科学的依据。我们于2013年应用流行病学调查方法对我市部分规模肉牛养殖场牛的发病、死亡情况进行了调查,并应用实验室血清学方法分别对多年来在临床上曾出现过疑似病例的牛口蹄疫、牛巴氏杆菌病、牛炭疽、牛布鲁氏菌病进行了检测,现将情况报告如下:

1 调查地点与范围

本调查分别在我市甘州区、临泽县、高台县3县(区)的23个年饲养肉牛1500头以上的规模肉牛场中进行,其中繁育场3个,甘州2个,临泽1个;育肥场20个,甘州12个、临泽6个、高台2个。

2 调查方法与内容

2.1 流行病学调查

在被调查的规模肉牛场中应用询问、会议座谈、现场查看、查阅资料等方法调查选址布局、圈舍构造、工艺设计、饲养条件、饲养管理、饲料营养、粪污处理和兽医卫生防疫等情况,分别调查、统计2013年各牛场发病、死亡情况,其中在3个繁育场中进行生产母牛、3月龄内哺乳犊牛、6-12月龄育成牛和13-18月龄育肥牛的调查、统计,在20个育肥场中进行6-18月龄的育成、育肥牛的调查、统计。

2.2 血清学调查

在被调查的3个繁育场中,共采集牛血清1296份,其中:每场生产母牛、3月龄内哺乳犊牛、6-12月龄育成牛和13-18月龄育肥牛各生长发育阶段牛分别采集108份,合计各324份;甘州864份,各生长发育阶段牛分别采集216份;临泽432份,各生长发育阶段牛分别采集108份。在20个育肥场中,共采集牛血清2160份,其中:每场采集6-18月龄的育成、育肥牛108份,甘州1296份,临泽648份,高台216份。每份血样不少于5ml。分别应用血清学检测方法对O型、亚洲Ⅰ型口蹄疫和巴氏杆菌病、炭疽病、布鲁氏菌病进行检测。其中O型、亚洲Ⅰ型口蹄疫和巴氏杆菌病、炭疽病均采用液相阻断ELISA试验,布鲁氏菌病采用平板和试管凝集试验;以上诊断试剂分别由中国农业科学院兰州兽医研究所、上海润裕生物科技有限公司、青岛易邦生物工程有限公司等单位生产,并在有效期内使用,操作方法和判断标准按有关说明及规程进行。

3 调查结果

3.1 基本情况

被调查的所有规模肉牛场选址、布局、设施设备等方面均符合农业部 《动物防疫条件审查办法》,建设在地势髙、开阔、背风向阳的地方,牛舍均为单列或双列式日光节能牛舍,并设有运动场;所需粗饲料均为由当地周围农户提供的玉米秸秆制成的青贮饲料或青干苜蓿和麦草,精饲料均由各场根据营养需要和标准进行合理配制生产,其浓缩料或预混料由正规饲料商家提供;均采用人工或机械加草料饲喂,自由饮水;每日人工用刮粪板清理粪便一次,运至堆粪场覆盖土自然发酵后用于饲料基地。在繁育场中,均建设有生产区(牛舍、消毒室、防疫室、病死牛处理区、粪污处理区等)、生产辅助区(饲料储备库、仓库、办公室等)和生活区(职工宿舍、餐厅等),各区域严格分开,相对独立、封闭;根据常年主风方向,生活区、生产辅助区位于上风方向;牛舍从上风方向开始,按配种、妊娠、分娩、育成、育肥等生产流程排列;各牛舍均采用水泥地板,并设排粪沟;哺乳犊牛3月龄断奶,6月龄转入育成舍,12月龄转入育肥舍,在育肥舍饲养至18月龄出栏。育肥场基本饲养6-12月龄的犊牛或育成牛,育肥至18月龄出栏。被调查的各场户生产和饲养的杂交品种主要为高代西杂牛(西门达尔冻精人工授精当地母牛)。各场均按免疫程序应用O型、亚洲Ⅰ型口蹄疫二联苗开展了免疫工作,其中;犊牛3月龄断奶后免疫一次,而后每半年免疫一次;青年母牛9月龄免疫一次,15月龄免疫一次;妊娠母牛在配种前免疫一次,妊娠后100-120天免疫一次,分娩7天后免疫一次;育成和育肥牛9月龄免疫一次,以后每半年免疫一次;未进行过其它疫病的免疫。其它饲养管理和兽医卫生防疫工作按常规进行。

3.2 发病死亡情况

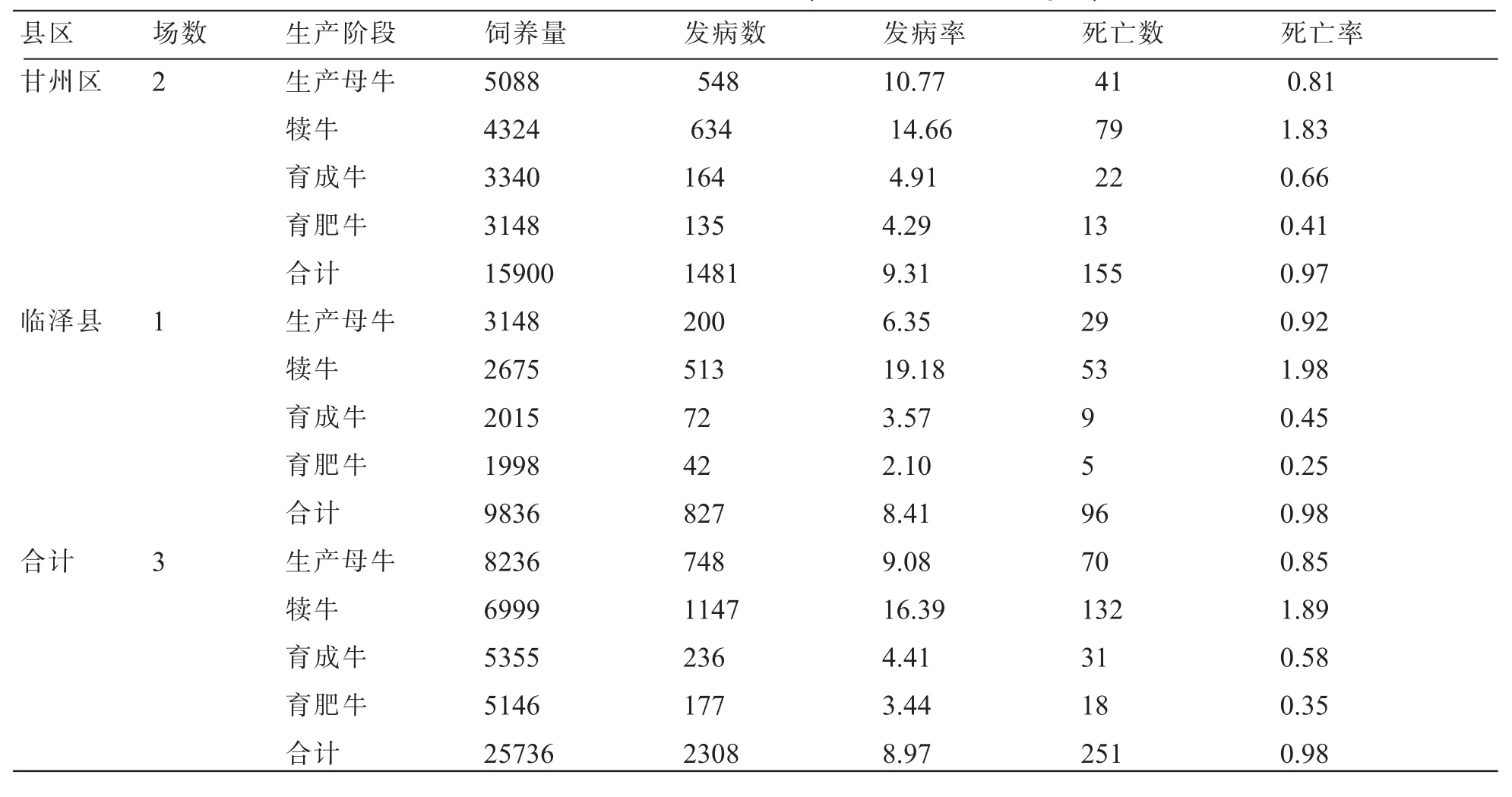

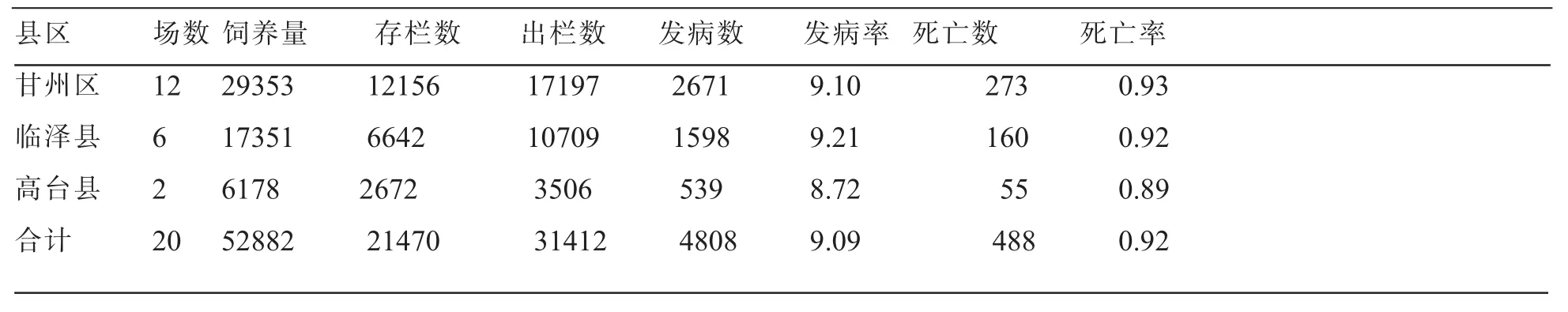

在被调查的3个繁育场中,共调查牛25736头,发病2308头,死亡251头,发病率和死亡率分别为8.97%和0.98%。其中调查生产母牛8236头,发病748头,死亡70头,发病率和死亡率分别为9.08%和0.85%;哺乳犊牛6999头,发病1147头,死亡132头,发病率和死亡率分别为16.39%和1.89%;育成牛5355头,发病236头,死亡31头,发病率和死亡率分别为4.41%和0.58%;育肥牛5146头,发病 177头,死亡18头,发病率和死亡率分别为3.44%和0.35%。在被调查的20个育肥场中,共调查牛52882头,发病4808头,死亡488头,发病率和死亡率分别为9.09%和0.92%,详情见表1、2。

3.3 血清学检测情况

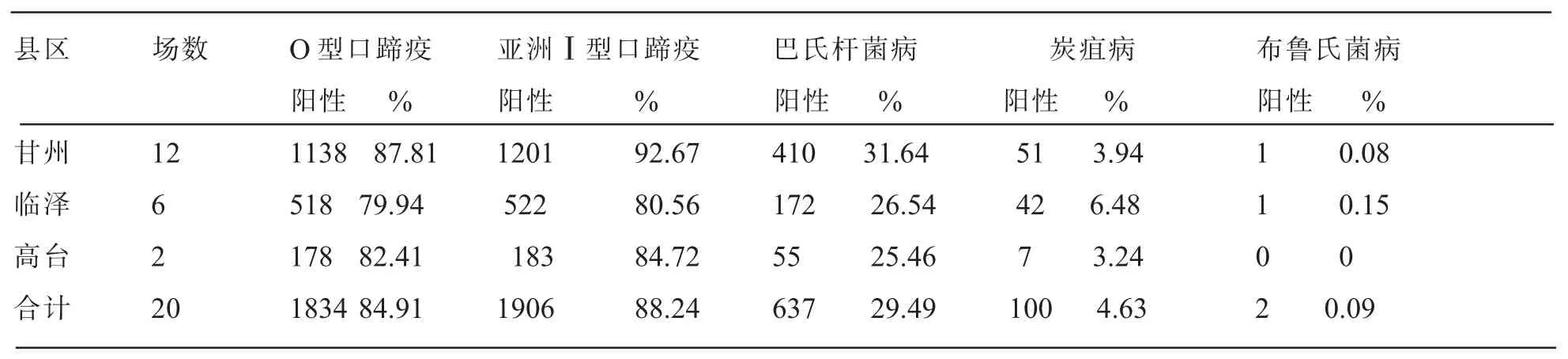

在被调查的3个繁育场中,各生长阶段的牛均检出了O型、亚洲Ⅰ型口蹄疫和巴氏杆菌病、炭疽病和布鲁氏菌病的抗体阳性,详情见表3;在被调查的20个育肥场中,也均检出了以上疫病的抗体阳性,详情见表4。在3个繁育场中被检测的1296份血清中,除经免疫的O型、亚洲Ⅰ型口蹄疫外,有432份血清检出其它未免疫的3种疫病的抗体阳性,占被检血清数的33.33%。在20个育肥场中被检测的2160份血清中,除经免疫的O型、亚洲Ⅰ型口蹄疫外,有739份血清检出其它未免疫的3种疫病的抗体阳性,占被检血清数的34.21%。

4 讨论与小结

4.1 调查结果显示:被调查的3个繁育场和20个育肥场各生长阶段牛的发病、死亡情况较为普遍和严重,发病、死亡率较高,生产水平和国内一些知名养牛企业比较尚有较大的差距。究其原因,主要为部分牛场在设施设备、生产工艺、环境条件、饲料营养、饲养管理、兽医卫生等方面跟不上生产需求,牛舍温度、湿度达不到标准,饲养环境较差;个别工作人员责任心不强,在工作中时有懈怠情况,未严格按技术规程开展饲养工作;防疫观念淡漠,对疫病危害性认识不足,免疫、消毒、治疗、无害化处理等工作不到位,时紧时松,造成牛机体抵抗力下降而发病、死亡。

4.2 在本次应用血清学方法调查的几种疫病中,各牛场均按照免疫程序开展O型、亚洲Ⅰ型口蹄疫免疫工作,其它疫病均未使用过疫苗,因此,血清学检测可以反映相应疫病的免疫抗体情况或感染情况。根据调查结果,在3个繁育场中,生产母牛、育成牛和育肥牛均经过了O型、亚洲Ⅰ型口蹄疫免疫,其抗体阳性率分别为 89.81%和91.98%、80.25%和82.41%、85.49%和85.49%;在20个育肥场中,育成、育肥牛也均经过了O型、亚洲Ⅰ型口蹄疫免疫,其抗体阳性率分别为84.91%和88.24%,表明各场免疫疫病的群体免疫保护水平良好,免疫程序切实可行。在繁育场中,3月龄以内的犊牛未进行O型、亚洲Ⅰ型口蹄疫免疫,其抗体阳性率分别为32.72%和29.63%,抗体检出情况具体反映了免疫母源抗体情况还是感染抗体情况,由于本次血清学检测方法的局限性,尚无法确定,有待今后进一步研究和讨论。

4.3 在未免疫的3种疫病中,布鲁氏菌病除甘州区一个繁育场、一个育肥场和临泽县一个育肥场分别检出一份抗体阳性外,其它各场、各生长发育阶段牛均未检出抗体阳性;巴氏杆菌病和炭疽病在各场、各生长发育阶段的牛中均有抗体阳性检出;在3个繁育场中,其阳性检出率分别达27.55%和5.71%,其中:生产母牛分别达39.20%、8.33 %,3月龄以下哺乳犊牛分别达13.58%和5.25%,6-12月龄育成牛达24.38%和5.56%,13-18月龄育肥牛分别达33.02%和3.7%;在20个繁育场中,6-18月龄的育肥、育成牛分别达29.49%和4.63%。这与流行病学调查和临床症状表现情况相符。因此,在我市规模化养牛生产中,目前发生、流行的疫病由多种病原引起,其中以巴氏杆菌病、炭疽病2种为主。今后,各牛场要针对以上检测结果,有计划的选择优质疫苗或防控药品,积极建立、健全和推广科学的免疫和药物预防程序、技术,进行普遍免疫接种或药物预防,防止疫情发生流行。

表1 3个繁育场生长阶段牛发病、死亡情况 单位:头、%

表2 各县区育肥场育成、育肥牛发病、死亡情况 单位:头、%

表3 3个繁育场牛疫病血清学检测结果 单位:头、%

表4 20个育肥场牛疫病血清学检测结果 单位:头、%

4.4 在查出的2种疫病中,随着日龄的增加,抗体阳性检出率逐渐升高,这可能与随着牛日龄的增加,配种、产犊等生产活动频繁,受感染的机率和程度大为增加有关,同时说明生产母牛在这些疫病传播中起着极为重要的作用。这主要与市场流通交易频繁,量大面广,检疫把关不严;兽医卫生管理工作时紧时松,门卫、消毒灭源工作不到位;对生产过程中产生的粪尿、废水和有害气体处理不当,任意排放,露天堆放,一些病原微生物通过粪便、污物肆意扩散;对以上感染疫病认识和重视程度不够,缺乏实验室检测依据等因素有关。本次调查为今后我市规模化养牛疫病综合防控工作提供了依据。

[1]哈利,何彦春.张掖市百万头肉牛基地犊牛腹泻原因调查及防治措施[J].中国牛业科学,2015,(05):56-57.

[2]胥元鹏.甘肃省家畜布鲁氏菌病监测情况及防控对策探讨[J].畜牧兽医杂志,2014,(05):102+104.

[3]魏玉明,郭慧琳,齐明,张文波.河西走廊牛巴氏杆菌病的流行病学调查及病原分离鉴定[J].畜牧兽医杂志, 2014,(02):6-9.

[4]詹芳.规模养殖场存在的问题及对策[J].甘肃畜牧兽医,2013,(09):23.

[5]闫炜,何彦春.张掖市百万头肉牛基地的发展优势和瓶颈[J].甘肃畜牧兽医,2016,(19):44-45.

[6]魏玉明,齐明,张文波.张掖市百万头肉牛基地运行模式的建立及推广[J].中国牛业科学,2011,(03):56-58.

S858.23

B

1003-8655(2017)02-0089-03

李珊(1986-),女,兽医师,主要从事动物疫病化验.

执笔作者:李旭蓉(1970-),女,高级兽医师,主要从事动物疫病化验,张文波,胡立国,段华宾