网络零售平台治理机制对卖家机会主义行为的影响

——以感知不确定性为调节变量

刘汉民,张晓庆

(暨南大学 管理学院,广东 广州 510632)

网络零售平台治理机制对卖家机会主义行为的影响

——以感知不确定性为调节变量

刘汉民,张晓庆

(暨南大学 管理学院,广东 广州 510632)

文章基于交易成本理论和社会交换理论,以网购消费者为问卷调查对象,实证研究治理机制三个维度对卖家机会主义的影响,并探讨感知不确定对其影响的调节作用。分层线性回归分析结果表明:声誉机制对感知机会主义有显著的负向影响;网站行为感知不确定性对沟通机制与感知机会主义之间的关系有显著的调节作用;商品感知不确定性对监督机制、声誉机制和沟通机制与感知机会主义之间的关系有显著的调节作用。文章为网络零售企业灵活治理第三方卖家的机会主义行为提供了依据和参考。

网络零售;第三方卖家;感知机会主义;治理机制;感知不确定性

一、 引 言

近年来,我国网络零售业发展迅速,2015年中国网络零售市场交易规模达38285亿元,与2014年的28211亿元相比增长35.7%[1]。除淘宝、天猫等平台类网站之外,以自营起家的京东、当当等网站也在吸引第三方卖家入驻,大力发展第三方平台业务。然而,网络市场的虚拟性加剧了信息不对称,导致机会主义频发。第三方卖家(以下简称卖家)的机会主义行为屡遭消费者诟病,阻碍了平台的健康发展。治理卖家的机会主义行为是平台经营者的重要职责,那么平台经营者采用的治理机制如何影响卖家机会主义行为?网站行为感知不确定性和商品感知不确定性如何影响治理效果?

图1 研究模型

相关的文献大多研究企业间关系的治理,治理的主体是参与交易的某一方。然而在网络零售市场中,单个的买家处于相对弱势的地位,因此主要依靠平台经营者来治理。交易成本理论和社会交换理论是机会主义相关研究中最主要的两个理论[2-4]。交易成本理论主张通过监督、激励、专用资产、产权等正式机制最小化机会主义行为。与此不同的是,社会交换理论主张通过声誉、沟通、信任等非正式机制抑制机会主义行为。不同的研究情境需要考虑不同的治理机制。在网络零售市场中,平台经营者主要采用三种治理机制:监督机制、声誉机制和沟通机制。本文研究这三种特定的机制对卖家机会主义行为的影响。此外,本文基于交易成本理论研究网站行为感知不确定性和商品感知不确定性是否会影响治理效果。参考Grewal的研究,以网站信誉状况测量其行为不确定性,信誉差会增加不确定性[5]。参考Teo等的研究,以确定商品详细信息的困难程度来测量商品感知不确定性,难度高会增加不确定性[6]。本文构建的研究模型如图1所示。

综上所述,本文将结合交易成本理论和社会交换理论,从买家感知的视角定量分析三种治理机制对感知卖家机会主义行为的影响,并以网站行为感知不确定性和商品感知不确定性为调节变量,揭示在不同条件下治理机制对感知机会主义行为的影响路径,为网络零售平台治理第三方卖家的机会主义行为提出管理建议。

二、 文献回顾与研究假设

(一) 感知机会主义

机会主义作为交易成本理论的行为假设之一,是影响交易伙伴关系质量的关键因素[7]。威廉姆森将其定义为“不道德地追求自我私利”[8],其表现形式有隐瞒或歪曲事实,虚假承诺,夸大自己的困难,故意回避或逃避合约义务[9-10]等。基于上述定义,本文中卖家的机会主义行为既包括交易前的虚假促销、失实陈述、价格欺诈等,也包括交易过程中的发货迟缓、发送假货、货不对板、拒绝退换货等[11-13]。网络购物相对于传统购物有更高的虚拟性。买家无法依靠感官直接了解和比较商品详细信息,且不能当面和卖家交谈[14],加剧了交易双方的信息不对称,卖家作为信息优势方更容易采取机会主义行为。由于信任的可转移性[15],买家对卖家机会主义行为的感知会降低其对平台的信任度,因此平台经营者应该重视卖家机会主义行为的治理。本文从买家感知的视角研究卖家机会主义(以下简称为“感知机会主义”),这种机会主义行为可能并非客观存在,只是买家的一种感知[16],不管这种感知是否正确都会影响买家行为,从而影响治理效果。本文仅研究零售平台对第三方卖家机会主义的治理,不涉及其自营业务。

(二) 治理机制及其对机会主义的影响

治理机制是指企业为了管理交易活动而采用的一系列保护性措施[17],是用于建立和构成交易关系的工具[18]。依据交易成本理论的行为假设,抑制交易伙伴的机会主义行为是构建治理机制的重要目标。此外,由于交易成本理论和社会交换理论都难以单独解释机会主义,多数学者结合两者进行研究,并最终验证了两者的互补关系[3,19]。现有文献大多研究企业间机会主义行为的治理。Wathe和Heide分析了监督、选择、激励和社会化机制在企业间关系治理中的作用[9];李正锋和叶金福主张结合正式的监督、选择和非正式的信任、声誉等机制治理合作研发企业间的关系[20];Lai等主张综合运用选择、专用性资产和关系规范治理制造商与供应商渠道关系[2];穆鸿声和晁钢令从演化博弈的视角证实了监督机制、利润分配机制和风险分担机制在制造商与经销商渠道关系治理中的作用[21];Nunlee证实了声誉和沟通等非正式机制在采购商和供应商的渠道关系治理中的作用[19];Wang证实了声誉机制、专用性资产投入在治理软件外包关系中的作用[22];Brown等主张综合运用产权、专用型投资和关系性规范治理连锁酒店与加盟商之间的关系[18]。然而,本文研究的是平台对卖家机会主义的治理,并非交易伙伴之间关系的治理,因此利润共享、风险分担等机制显然不合实际;选择机制与网络零售平台的开放性相违背,虽然事后违约卖家可以被要求离开市场,但是事前的选择机制是不切实际的[5];不同于连锁酒店与加盟商的关系,平台也不大可能和卖家实现产权一体化;虽然平台可以要求卖家投入更多专用型资产,但是考虑到本文是从买家感知的视角研究,买家也不十分了解卖家在该平台的专用资产投入。

根据以上理论分析,结合网络零售平台治理实践,本文考虑以下三种治理机制:第一,平台经营者可以监督卖家的行为,如一些平台设计投诉机制监督卖家的虚假描述、价格欺诈、销售假货等违反交易规则的行为;第二,平台经营者可以构建声誉机制,如建立信用评价系统将卖家过往的交易信息传递给买家;第三,平台经营者可以构建沟通机制,如设计专门的在线交流软件便于买家与卖家交流信息。

1. 监督机制对感知机会主义的影响。交易成本理论强调选择监督、激励等正式的治理机制来最小化机会主义行为,监督机制是正式治理机制的重要内容[10,24]。本文中监督机制指的是零售平台“监管”电子市场,维持秩序和规范,确保交易参加者遵守其规定的行为准则而不实施机会主义行为的保护性措施[5]。监督的增加通常会使机会主义行为有所减少[24]。Li研究发现监督可以降低信息不对称,提高发现机会主义的能力[25];Wathe和Heide研究证实,监督通过给交易的一方创造社会压力迫使其服从交易规则[9]。值得关注的是,Heide和Rokkan将监督分为行为监督和产出监督,产出监督会减少机会主义行为,但是行为监督在有些情况下会增加机会主义行为[26]。Kashyap等通过实证研究特许经销商的机会主义行为,也证实了此结论[27]。产出监督指的是对可见的结果进行测量[26],比如发货时间、物流效率、产品质量等。行为监督是对产品生产的过程进行评估,如采购商现场监督供应商的制造过程及其质量控制程序[26]。大多数情况下,平台经营者是在接到买方投诉后才开始对卖家的发货速度、商品真伪、退换货效率等违规行为进行审查,对卖家主要实行的是产出监督,因此监督主要指产出监督,可以以平台监督的感知效果来测量监督机制[15]。基于上述理论回顾和分析,本文提出以下假设:

假设1a:零售平台的监督机制负向影响感知机会主义。

2. 声誉机制对感知机会主义的影响。社会交换理论主张选择声誉、沟通、信任、团结等非正式机制来抑制机会主义行为[2]。声誉是交易者通过从事诚信行为而获得的一种过去的、不可逆的资产,一旦受到损害就很难再恢复[22]。Wang认为声誉机制使交易伙伴处在长远利益受损的威胁下,有利于减轻交易伙伴的机会主义倾向[22]。Klein等认为声誉资产指的是终止交易关系使交易绩效蒙受的损失,证实了声誉等自执行机制能有效防止渠道交易关系中的机会主义行为[28]。Nunlee对渠道关系的研究,以声誉的重要性即交易伙伴声誉对企业决策的重要性来测量声誉机制,并证实了声誉机制对感知机会主义的负向影响[19];Carson等对组织间关系的研究,以声誉市场的有效性即交易伙伴声誉信息的可观测性和重要性来测量声誉机制,且认为声誉机制可以通过社会制裁抑制机会主义行为[29]。网络零售市场的声誉机制主要依靠信用评价系统发挥效用,参考Pavlou和Gefen的研究[15],本文以信用评价系统的重要性和可靠性来测量声誉机制。

以上文献侧重于研究双边关系中声誉机制对抑制机会主义的作用。实际上,网络零售平台有众多交易者,特定交易大多是非频繁的。双边重复博弈中的惩罚机制不能有效发挥作用,需要依赖于社区内部的多边声誉机制[30]。社区规模较大时,声誉在信息传递比较畅通且传递成本较低的情况下才能发挥作用[31],因此网络零售平台大多建立了信用评价系统,以此来降低信息传递成本。买家通过信用评价系统识别不诚信的卖家,并对卖家实行集体惩罚,从而促进卖家选择诚实行为而非机会主义行为。基于上述理论回顾和分析,本文提出以下假设:

假设1b:零售平台的声誉机制负向影响感知机会主义。

3.沟通机制对感知机会主义的影响。依据社会交换理论和关系交换理论,沟通是关系规范的重要维度之一[32-33]。沟通是指交易双方通过正式或非正式的途径,交换并共享适当的、重要的信息的行为[34-35]。网络零售市场的沟通机制主要依托于平台提供的在线沟通工具,如淘宝网的“阿里旺旺”软件和亚马逊的“买家与卖家消息系统”。Lai等[2]和Brown等[18]分别通过实证研究发现,沟通、弹性等关系规范有助于降低信息不对称,抑制渠道机会主义行为。邓春平和毛基业通过对软件外包关系的研究发现,充分有效的沟通有助于交易双方及时消除误解和分歧[33],减少信息不对称;张耕和刘震宇证实了在线沟通可以使买家直接从卖家获得针对性更强的信息,有助于消除卖家行为感知不确定性[14],从而降低对卖家机会主义的感知。

网络零售市场相对于传统市场信息不对称更加严重,且交易双方关系存在相互依赖不对称性[36],如果平台的沟通机制不完善,买家作为信息弱势方,可能会在未被妥善说服的情况下被迫让利给卖家,进而产生不满情绪,导致其对卖家机会主义行为的感知。本文以买家对平台在线沟通工具的感知效果来测量沟通机制。基于上述理论回顾和分析,本文提出以下假设:

假设1c:零售平台的沟通机制负向影响感知机会主义。

(三) 感知不确定性的调节作用

信息不对称、有限理性和机会主义等因素导致交易主体对未来可能发生的情况无法准确预测,从而导致了交易的不确定性[37]。根据交易成本理论,不确定性作为交易属性之一,影响着治理机制的选择。也就是说,治理机制对感知机会主义的作用受不确定性因素的影响。现有文献研究了需求不确定性、网站经营者行为不确定性、商品不确定性等的调节作用[5,6,38]。由于本文从买家感知的视角研究,买家难以感知整个市场的需求量,因此仅研究网站行为感知不确定性和商品感知不确定性对治理机制与感知机会主义之间关系的调节作用。

1. 网站行为感知不确定性的调节作用。网站行为感知不确定性指的是买家感知到的平台经营者行为的不确定性。网络零售平台上聚集了大量的交易者,平台经营者的行为并不总是透明的,因此买家对其行为容易感知到不确定性。Grewal等认为平台经营者行为的不确定性取决于网站的信誉,网站的信誉状况越差,其行为感知不确定性就越高[5]。信誉象征着企业在行业中受尊重以及值得信任的程度[5]。本文以网站的信誉来测量网站行为感知不确定性的程度。

信誉较差(感知不确定性高)的零售网站更容易被认为不值得信任,而且不能很好地监督卖家的行为[39],即使在监督上付出了努力,也容易被买家认为其监督是不恰当的、不公正的。信誉越差(感知不确定性越高),监督效果越差。信誉差的网站社会认同感较低,其建立的依托于信用评价系统的声誉机制更容易被认为存在严重的“刷单”、虚假评价信息泛滥等问题,降低了声誉机制对感知机会主义的抑制作用。同理,信誉差的零售平台建立的依托于在线沟通工具的沟通机制也容易不被买家信任,降低了沟通机制对感知机会主义的抑制作用。基于上述理论回顾和分析,本文提出以下假设:

假设2a:网站行为感知不确定性负向调节监督机制与感知机会主义之间的关系。网站行为感知不确定性较低时(信誉较好),监督机制对感知机会主义行为的负向影响较大。

假设2b:网站行为感知不确定性负向调节声誉机制与感知机会主义之间的关系。网站行为感知不确定性较低时(信誉较好),声誉机制对感知机会主义行为的负向影响较大。

假设2c:网站行为感知不确定性负向调节沟通机制与感知机会主义之间的关系。网站行为感知不确定性较低时(信誉较好),沟通机制对感知机会主义行为的负向影响较大。

2. 商品感知不确定性的调节作用。商品感知不确定性指的是消费者难以充分确定所购买商品的诸如质量、款式、型号等信息[6]。网络购物的虚拟性导致了买家无法亲身体验商品实物,买家主要依靠网页上的描述和与卖家沟通来了解商品[14]。张耕和刘震宇证实商品不确定性较高会导致对卖家行为的感知不确定性也较高[14],容易增加买家的不安全感。当商品感知不确定性较高时,交易双方的信息不对称加剧,买家购买前更加难以确定商品质量、款式等是否真的符合自己的期望,购买后也更容易发生退款、退货行为,容易和卖家产生纠纷。在这种情况下,买家需要花更多的时间去监督交易流程[6]。因此,零售网站能否公正、高效地解决纠纷、维护交易秩序对感知卖家机会主义就更加重要。Teo等研究发现商品不确定性较高时,买家需要花费更多的时间和精力去了解相关信息[6]。零售网站提供的信用评价系统和在线沟通功能是买家了解商品详细信息的重要途径。因此商品不确定性较高时,网站提供的信用评价系统和在线沟通功能是否可靠、高效对感知卖家机会主义负向影响更大。本文以确定商品详细信息的困难程度测量商品不确定性。基于上述理论回顾和分析,本文提出以下假设:

假设3a:商品感知不确定性正向调节监督机制与感知机会主义之间的关系。当商品感知不确定性较高时,监督机制对感知机会主义行为的影响较大。

假设3b:商品感知不确定性正向调节声誉机制与感知机会主义之间的关系。当商品感知不确定性较高时,声誉机制对感知机会主义行为的影响较大。

假设3c:商品感知不确定性正向调节沟通机制与感知机会主义之间的关系。当商品感知不确定性较高时,沟通机制对感知机会主义行为的影响较大。

三、 研究设计

(一) 样本选取和数据收集

本文通过问卷调查获取买家对其购买的商品、购物网站和第三方卖家的态度。通过以下3种方式收集数据:(1)使用在线调研网站的样本服务功能收集问卷;(2)把问卷地址链接在热门的论坛、QQ群和微信群;(3)在大型商场附近派发问卷。整个调研共发放问卷450份,有效回收389份,剔除无效问卷67份,实际有效样本为322份,有效问卷回收率为72%。有效样本基本情况如表1所示。从回收的有效问卷来看,男性170人,占全体受访者的52%;女性152人,占全体受访者的48%。受访者的年龄集中在16~45岁之间,具有大专以上学历的受访者占94%,这与我国网络购物的主力群体特征基本相符。为了防止受访者选择网站过于集中的问题,本文参考我国网络零售行业市场占有率情况[1],采用配额抽样的方法,分为三个部分调研:第一部分问卷收集淘宝网/天猫网的消费者体验,共回收157份有效问卷,占总问卷数的48.75%;第二部分问卷收集京东商城的消费者体验,共回收64份有效问卷,占总问卷数的19.87%;第三部分问卷收集苏宁易购、唯品会、国美在线、当当网、亚马逊中国、1号店、聚美优品的消费者体验,共回收101份有效问卷,占总问卷数的31.35%,其中苏宁易购占8.38%,唯品会占8.07%。具体情况如表1所示。

本文研究的是零售网站对第三方卖家机会主义行为的治理,只有淘宝网和天猫网是纯平台性质的网站,该网站上的卖家都是第三方卖家;其他网站均属于“平台+自营”性质的网站,问卷仅调研买家对网站第三方卖家相关服务的感知,不涉及网站自营业务。

表1 样本基本情况

(二) 变量与测量

本文量表采用和参考了国内外较为成熟的量表,题项均采用里克特5点打分法,1表示完全不同意,5表示完全同意。除下文所示变量之外,还加入了一些可能有影响的因素作为控制变量,包括购物网站、商品种类、买家年龄、买家受教育程度。在参考相关文献的基础上,招募了十名受访者进行小组座谈讨论测量题项,经过反复修改后确定最终量表。以下是量表的详细情况:

1. 感知机会主义。感知机会主义量表修订自Huo等[38],主要测量买家感知到的卖家机会主义行为,共包括五个测量题项,例如“为了达到目的,第三方卖家有时会稍微歪曲事实”和“第三方卖家有时为了增加自己的利益而违背对我的口头承诺”。

2. 监督机制。监督机制量表修订自Grewal等[5],主要测量买家感知的网站经营者维护交易秩序、处理交易纠纷的效果,共包括四个测量题项,例如“该网站会很严肃地处理您对第三方卖家的投诉”和“该网站很好地维护了交易秩序”。

3. 声誉机制。声誉机制量表修订自Pavlou和Gefen[15],主要测量网站信用评价系统的有效性和可靠性。共包括四个测量题项,例如“该网站的信用评价系统是可靠的”和“该网站上的买家对第三方卖家的评语是有用的”。

4. 沟通机制。沟通机制量表修订自张耕和刘震宇[14],主要测量网站提供的在线沟通功能的感知效果。共包括四个测量题项,例如“通过该网站的在线沟通功能,卖家能及时和详细地解答您的疑问”和“通过该网站的在线沟通功能,增进了对产品质量和性能的了解”。

5. 网站行为感知不确定性。网站行为感知不确定性量表修订自Grewal等[5],主要测量买家感知的网站的信誉状况。共包括四个测量题项,例如“该网站在行业内有较好的声誉”和“该网站是诚信的”。

6. 商品感知不确定性。商品感知不确定性量表修订自Teo[6]、张耕和刘震宇[14],主要测量买家感知的确定商品详细信息的困难程度。共包括三个题项,例如“无法判断商品的质量水平”和“无法肯定商品实物与期望完全一致”。

四、 数据分析与假设检验

(一) 信度和效度

本研究的自变量、因变量的KMO值都大于0.8,调节变量的KMO值接近0.7,表示各变量的题项适合做因子分析,详见表2。

表2 自变量、因变量和调节变量的KMO和Bartlett’s检验

本研究所用量表大部分是从英文翻译而来,并根据研究需要进行了修正,因此在进行假设检验之前,有必要对所有题项做探索性因子分析。本文采用主成分分析法和方差极大旋转法对自变量、因变量和调节变量分别做探索性因子分析:对自变量12个题项做第一次因子分析,反映指标显示M3、R2和C3这3个题项因子载荷较小,剔除这3个题项,对自变量余下的9个题项进行第二次因子分析,因子载荷均大于0.6;对因变量做了一次因子分析,因子载荷均大于0.8;对调节变量做了一次因子分析,因子载荷均大于0.7,详见表3。由旋转矩阵得出的变量信息表示构建的度量结构解释的方差都在60%以上。由以上分析可知,量表具有较好的结构效度。本文对样本的信度检验采用内部一致性系数(Cronbachα)值,见表3。信度检验结果显示,各个变量的信度都大于0.7,表明数据比较可靠。

表3 探索性因子分析

(二) 假设检验

1. 变量的相关性分析。相关系数、平均值、标准差的结果如表4所示。其中,监督机制(r=-0.194)、声誉机制(r=-0.279)、沟通机制(r=-0.212)和网站行为感知不确定性(r=-0.234)与感知机会主义显著负相关;商品感知不确定性(r=0.363)与感知机会主义显著正相关;控制变量购物网站、商品种类、年龄和教育程度与感知机会主义显著相关。上述的结果与本研究的主效应假设是一致的。

表4 感知机会主义与治理机制各维度相关分析

注:N=322;**表示P<0.01,*表示P<0.05。

2. 主效应与调节效应检验。本研究使用spss20.0统计软件,采用层次回归方法(HRM)依次检验主效应和调节效应假设。为避免加入交互项而产生多重共线性问题,首先对自变量和调节变量进行中心化处理,然后相乘构造乘积项。经检验,见表5,模型6中加入回归分析的方差膨胀系数(VIF)都在3以下,小于标准值10,因此各解释变量间的多重共线性问题并不严重;Durbin-Waston检验值为2.179,表明各解释变量的残差之间不存在自相关现象。

第一步加入控制变量(模型1)。该模型是成立的(R2=0.060,F=5.076,P<0.01),四个控制变量解释了感知机会主义方差的6%,且都显著影响感知机会主义。

第二步加入监督机制、声誉机制和沟通机制三个自变量(模型2),回归结果显示模型是成立的(R2=0.129,F=6.641,P<0.01)。声誉机制对感知机会主义的影响达到显著水平(β=-0.204,P<0.01),假设1b得到验证。监督机制对感知机会主义的影响不显著(β=-0.064,P>0.1),假设1a未得到验证;沟通机制对感知机会主义的影响不显著(β=-0.031,P>0.1),假设1c未得到验证。

表5 层次回归结果

注:N=322;***表示P<0.01,**表示P<0.05,*表示P<0.10。

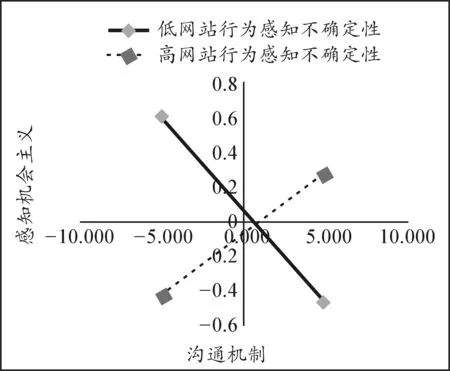

图2 网站行为感知不确定性对沟通机制与感知机会主义关系的调节作用

第三步加入调节变量网站行为感知不确定性和商品感知不确定性,回归结果显示模型是成立的(R2=0.252,F=11.673,P<0.01)。网站行为感知不确定性对感知机会主义的影响不显著(β=-0.107,P>0.1),商品感知不确定性对感知机会主义的影响达到显著水平(β=0.364,P<0.01)。

第四步加入网站行为感知不确定性与三个自变量的乘积项(模型3),回归结果显示模型是成立的(R2=0.264,F=9.257,P<0.01)。网站行为感知不确定性对沟通机制与感知机会主义之间关系的调节效应达到显著水平(乘积项β=0.146,P<0.1),并且在模型6检验中依然显著,具有一定的稳健性。图2进一步显示了网站行为感知不确定性的调节作用模式,网站行为感知不确定性较低时,沟通机制对感知机会主义的负向影响较强,假设2c得到验证。网站行为感知不确定性对监督机制、声誉机制与感知机会主义之间关系的调节效应未达到显著水平(乘积项β=-0.013,P>0.1;)β=-0.044,P>0.1),假设2a和假设2b未得到验证。此外,结合模型2和图3可知,不论网站行为感知不确定性高或低,声誉机制都对感知机会主义有显著的负向影响。

图3 网站行为感知不确定性对声誉机制与感知机会主义关系的调节作用

图4 商品感知不确定性对监督机制与感知机会主义关系的调节作用

第五步在第三步的基础上加入商品感知不确定性与三个自变量的乘积项(模型5),回归结果显示模型是成立的(R2=0.291,F=10.547,P<0.01)。商品感知不确定性分别对监督机制、声誉机制、沟通机制与感知机会主义之间关系具有显著调节作用(乘积项β=-0.170,P<0.05;乘积项β=-0.128,P<0.1;乘积项β=0.250,P<0.01),且在模型6依然显著,具有一定的稳健性。图4和图5分别进一步显示了商品感知不确定性的调节作用模式,商品感知不确定性较高时,监督机制、声誉机制分别都对感知机会主义负向影响较强,假设3a和假设3b得到验证。然而图6显示,与假设3c相反,商品感知不确定性较低时,沟通机制对感知机会主义的负向影响较强,因此假设3c没有得到验证。

第六步在第三步基础上加入所有乘积项(模型6),目的在于检验调节效应的稳健性,具体作用前文已作说明,不再赘述。

图5 商品感知不确定性对声誉机制与感知机会主义关系的调节作用

图6 商品感知不确定性对沟通机制与感知机会主义关系的调节作用

五、 结论、启示与展望

(一) 基本结论

本文基于交易成本理论和社会交换理论,不仅实证检验了监督机制、声誉机制和沟通机制对感知机会主义的负向影响,而且进一步检验网站行为感知不确定性和商品感知不确定性对这种影响的调节效应。本文得出以下三个结论:第一,监督机制仅在商品感知不确定性较高时对感知机会主义产生负向影响。然而,无论网站行为不确定性高或低,监督机制对感知机会主义的影响没有明显改变。可能是因为网站信誉较好(网站行为感知不确定性较低)时,平台的监督仍然以事后监督为主,即使通过平台的投诉机制解决了纠纷,仍然难以降低买家对卖家机会主义行为的感知;第二,声誉机制在所有不确定性条件下都能有效抑制卖家机会主义行为。当商品不确定性较高时,其作用更强。然而,不论网站行为不确定性高或低,声誉机制对感知机会主义的影响未发生明显改变。可见网站信誉状况较差时,买家仍然依赖于信用评价系统对卖家的机会主义行为作出评价,因此以该系统为依托的声誉机制仍然发挥重要作用;第三,沟通机制在网站行为感知不确定性较低时对感知机会主义存在负向影响。商品感知不确定性对沟通机制与感知机会主义关系的调节作用与假设相反,可能是因为商品感知不确定性较高时,即使与卖家进行充分的沟通,买家仍然难以确定商品是否符合自己的期望,交易双方信息不对称得不到有效缓解,感知机会主义依然较高。

值得注意的是,网站行为感知不确定性对监督机制、声誉机制与感知机会主义关系的调节效应没有得到验证,还有一个可能的解释是其调节效应的显著性受到其他因素的干扰而减弱,特别是监督机制、商品感知不确定性等变量与网站行为感知不确定性之间存在的正相关性。

(二) 理论意义与管理启示

本文的结论对交易成本理论和社会交换理论发展具有以下意义:首先,研究结果表明声誉机制对感知机会主义有直接的抑制作用,这与传统行业基于社会交换理论对交易伙伴机会主义治理的研究结论一致;其次,进一步挖掘了监督机制、声誉机制和沟通机制与感知机会主义的关系在不同的不确定性条件下的差异性,这既深化了治理机制与不确定性交互作用于感知机会主义的理论成果,同时也是对交易成本理论“治理机制的效果依赖于不确定性条件”观点的验证。

零售平台经营者可以依据感知不确定性条件有选择地加强相应的治理机制,以降低感知卖家机会主义。本研究结论对网络零售平台的管理启示如下:第一,商品不确定性高时,应该重视监督机制,例如投入资金加强对卖家行为及其所售商品的技术监测,加强客服人员培训规范在线投诉机制的流程,提高投诉受理效率等;同时,也应该重视声誉机制,例如完善信用评价体系,加大对“刷信誉”等行为的打击力度,鼓励买家填写评价等;此时,加强沟通机制反而会助长感知机会主义;第二,商品不确定性低时,应该重视沟通机制,例如加强对在线沟通系统的技术投入,开发沟通软件等;此时,加强监督机制反而会助长感知机会主义;第三,网站行为不确定性低时,应该加强沟通机制建设;网站行为感知不确定性高时,加强沟通机制反而会助长感知机会主义。

(三) 局限与展望

本研究存在一些局限:首先,仅研究了网络零售网站(B2C和C2C),没有涉及网络贸易网站(B2B),未来可以进一步拓宽研究领域;其次,仅调研了网络购物消费者,没有对购物网站管理者和网站第三方卖家进行调研,未来可以考虑对网络零售市场参与者综合进行调研;最后,本文仅研究了零售网站对第三方卖家机会主义行为的治理,没有考虑自营类购物网站,未来可以考虑如何治理此类网站以提高交易绩效。

[1]曹磊,莫岱青.2015年度中国网络零售市场数据监测报告[R].杭州:中国电子商务研究中心,2016.

[2]LAI C S,LIU S S,YANG C F,et al.Governance mechanisms of opportunism:integrating from transaction cost analysis and relational exchange theory[J].Taiwan Academy of Management Journal,2005,5(1):1-24.

[3]HAWKINS T G,WITTMANN C M,BEYERLEIN M M.Antecedents and consequences of opportunism in buyer-supplier relations: research synthesis and new frontiers[J].Industrial Marketing Management,2008,37(8):895-909.

[4]张钰,刘益,李瑶.营销渠道中控制机制的使用与机会主义行为[J].管理科学学报,2015(12):79-92.

[5]GREWAL R,SAINI A.Governance mechanisms in business-to-business electronic markets[J].Journal of Marketing,2010,74(4):45-62.

[6]TEO T S H,WANG P,LEONG C H.Understanding online shopping behaviour using a transaction cost economics approach[J]. International Journal of Internet Marketing & Advertising,2004,1(1):62-84.

[7]KANG B, JINDAL R P. Opportunism in buyer-seller relationships: some unexplored antecedents[J].Journal of Business Research,2015,68(3):735-742.

[8]WILLIAMSON,O E.The economic institutions of capitalism: firms, markets,relational contracting[M].New York,NY:The Free Press,1985:47.

[9]WATHNE K H,HEIDE J B. Opportunism in interfirm relationships:forms,outcomes,and solutions[J].Journal of Marketing,2000,64(4):36-51.

[10]OZKANTEKTAS O.The effects of opportunism and trust on buyer-supplier relationship: do commitment types matter?[J].International Journal of Business & Social Research,2014,4(9):14-26.

[11]曹磊,姚建芳.2015年度中国电子商务用户体验与投诉监测报告[R].杭州:中国电子商务研究中心,2016.

[12]吴德胜.网上交易中的私人秩序——社区、声誉与第三方中介[J].经济学季刊,2007(3):859-884.

[13]BROWN J R,KRISHEN A S, DEV C S.The role of ownership in managing interfirm opportunism: a dyadic study[J].Journal of Marketing Channels,2014,21(1):31-42.

[14]张耕,刘震宇.在线消费者感知不确定性及其影响因素的作用[J].南开管理评论,2010(5):99-106.

[15]PAVLOU P A,GEFEN D.Building effective online marketplaces with institution-based trust[J].Information Systems Research,2004,15(1):37-59.

[16]庄贵军,周筱莲,周南.零售商与供应商之间依赖关系的实证研究[J].商业经济与管理,2006(6):20-25.

[17]JAP S D,GANESAN S.Control mechanisms and the relationship life cycle: implications for safeguarding specific investments and developing commitment[J].Journal of Marketing Research,2000,37(2):227-245.

[18]BROWN J R, DEV C S, LEE D J.Managing marketing channel opportunism: the efficacy of alternative governance mechanisms[J].Journal of Marketing,2000,64(2):51-65.

[19]NUNLEE M P.The control of intra-channel opportunism through the use of inter-channel communication[J].Industrial Marketing Management,2005,34(5):515-525.

[20]李正锋,叶金福.企业合作研发中的机会主义行为及其治理机制设计[J].世界科技研究与发展,2014(1):42-47.

[21]穆鸿声,晁钢令.基于演化博弈视角的渠道机会主义行为与防范机制研究[J].现代管理科学,2010(9):12-14.

[22]WANG E T G.Transaction attributes and software outsourcing success: an empirical investigation of transaction cost theory[J].Information Systems Journal,2002,12(2):153-181.

[23]LIU Y,LUO Y D,LIU T.Governing buyer-supplier relationships through transactional and relational mechanisms: evidence from China[J].Journal of Operations Management,2009,27(4):294-309.

[24]WILLIAMSON O E.Transaction cost economics: the governance of contractual relations[J].Journal of Law & Economics,1979,22(2):233-261.

[25]LI L. Research note: sales force opportunism in emerging markets: an exploratory investigation[J].Thunderbird International Business Review,2002,44(4):515-531.

[26]HEIDE J B,ROKKAN A I.Interfirm monitoring,social contracts,and relationship outcomes[J].Journal of Marketing Research,2007,44(3):425-433.

[27]KASHYAP V, ANTIA K D, FRAZIER G L.Contracts, extra-contractual incentives, and expost behavior in franchise channel relationships[J].Journal of Marketing Research,2012,49(2):260-276.

[28]KLEIN,BENJAMIN. Fisher-general motors and the nature of the firm[J].Journal of Law & Economics,2000,43(1): 105-141.

[29]CARSON S J, MADHOK A, WU T. Uncertainty, opportunism and governance: the effects of volatility and ambiguity on formal and relational contracting[J].Academy of Management Journal,2004,49(5):1058-1077.

[30]MCMILLAN J, WOODRUFF C.Private order under dysfunctional public order[J].Michigan Law Review,2000,98(8):2421-2458.

[31]李维安,吴德胜,徐皓. 网上交易中的声誉机制——来自淘宝网的证据[J].南开管理评论,2007(5):36-46.

[32]HEIDE J B, JOHN G.Do norms matter in marketing relationships?[J].Journal of Marketing,1992,56(2):32-44.

[33]邓春平,毛基业.关系契约治理与外包合作绩效——对日离岸软件外包项目的实证研究[J].南开管理评论,2008(4):25-33.

[34]ANDERSON B J C, NARUS J A.A model of the distributors perspective of distributor manufacturer working relationships[J]. Journal of Marketing,1984,48(4):62-74.

[35]RAI A,PAVLOU P A,IM G,et al.Interfirm IT capability profiles and communications for cocreating relational value: evidence from the logistics Industry[J].Management Information Systems Quarterly,2012,36(1):233-262.

[36]任星耀,廖隽安,钱丽萍.相互依赖不对称总是降低关系质量吗?[J].管理世界,2009(12):92-105.

[37]曾伏娥,张华.无网上购物经验的消费者橱窗购物行为——基于交易成本视角的实证研究[J].经济管理,2008(C3):85-92.

[38]HUO B F,YE Y X,ZHAO X D.The impacts of trust and contracts on opportunism in the 3PL industry: the moderating role of demand uncertainty[J].International Journal of Production Economics,2015,170(A):160-170.

[39]GANESAN S.Determinants of long-term orientation in buyer-seller relationships[J].Journal of Marketing,1994,58(2):1-19.

(责任编辑 游旭平)

Influence of Governance Mechanisms of Online Retail Platform on Sellers’ Opportunism with Perceived Uncertainty as Moderator

LIU Han-min, ZHANG Xiao-qing

(SchoolofManagement,JinanUniversity,Guangzhou510632,China)

Based on the transaction cost theory and social exchange theory, using data from online buyers, this study not only empirically examined the effects of three governance mechanisms on perceived opportunism, but also explored the moderating roles of perceived uncertainty. The results from Hierarchical Linear Regression analysis showed that the reputation mechanism has a significant negative effect on perceived opportunism. Perceived uncertainty of shopping website’s behavior has moderating effect on the relationship between communication mechanism and perceived opportunism. Perceived uncertainty of product has moderating effects on the relationship between monitoring mechanism, reputation mechanism, communication mechanism and perceived opportunism.

online retail; third-party sellers; perceived opportunism; governance mechanism; perceived uncertainty

2016-11-19

国家社会科学基金重大项目“新组织理论和组织治理研究”(11&ZD153);国家社会科学基金一般项目“复杂组织目标与效能评估研究”(13BGL004)

刘汉民,男,教授,博士生导师,主要从事组织理论与公司治理研究;张晓庆,女,硕士研究生,主要从事电子商务研究。

F270

A

1000-2154(2017)04-0016-12

10.14134/j.cnki.cn33-1336/f.2017.04.002

刘汉民,张晓庆.网络零售平台治理机制对卖家机会主义行为的影响——以感知不确定性为调节变量[J].商业经济与管理,2017(4):16-27.