历史文化因素的差异与交流对民间创业的影响

何 杰,吴远洪,佘 脊

(西南财经大学,四川 成都 610074)

历史文化因素的差异与交流对民间创业的影响

何 杰,吴远洪,佘 脊

(西南财经大学,四川 成都 610074)

本文首先根据中国历史的文化与制度传承及近代以来的历史进程事实,建构了儒家教化与新教伦理对民间创业发展影响机制的基本分析框架,进而利用清代以来中国不同地区考取进士的人数(以测度儒家教化的深刻程度)、近代以来新教在华传播状况(以测度新教伦理的影响程度)、鸦片战争后中国城市的“条约开埠通商”(以测度市场制度的建构状况)的重大历史数据,并匹配以2011年不同地区的入户调查数据,分析发现:新教在近代中国的传播,通过弱化儒家教化对人们宗族伦理意识正向作用的方式,促进了当代不同地区的民间创业(社区或村所拥有的“本地自创企业数/万人”、“本地自雇创业数/万人”),且这一结果在通过各种可能的稳健性检验后,依然显著。这一发现不仅验证了新教伦理对现代市场制度的道德支撑作用,即为马克斯·韦伯关于新教伦理与资本主义精神之间关系的经典假设提供了明确、清晰的经验检验,而且为新教传播与长期经济增长关系的相关研究提供了更为微观、细致的、基于伦理路径的经验检验与支持。

儒家教化;新教伦理;民间创业;宗族伦理意识;“马克斯·韦伯命题”

一、引言

一国或地区民众创业意愿的萌生、强烈与否、进而是否引发实际的创业行为,其动因绝非单一,但地域层面的文化传统、宗教伦理、道德习俗等非正式制度构成其重要的环境影响因素,却已是学术共识。

儒家教化作为社会主流价值体系,在中国封闭、顽强地延续千年;新教作为重要的宗教存在,其伦理内涵广泛且深刻地影响了西方社会的文化、政治及经济,马克斯·韦伯在《新教伦理与资本主义精神》中所提出的新教伦理与现代资本主义发展关系的经典命题即是这一问题在学术逻辑上的重要洞见[1],但其经济学意义上的明确经验检验仍有待进一步探索[2-4]。1840年以后,东西方两大核心价值体系由于中国国门的洞开,“不期而遇”:1860年以后新教在中国各地“合法”传播[5],这一中国近代以来的历史进程事实,由于其相对隔绝的社会地理状态,已然为我们从文化(宗教)冲突与交流的特殊视角,研究儒家文化背景条件下的新教传播对民众创业行为的影响及其机制与途径,进而同时对“马克斯·韦伯命题”进行清晰的经验验证,提供了难得的“自然试验”的切入契机。

本文论证结构如下:第二节为相关文献简述;第三节通过文化融合与冲突视角的中国近代历史描述进而建立本文的基本分析框架;第四节为数据、变量及其测度;第五节实证检验儒家教化背景条件下的新教伦理对当代不同地区民间创业的长期影响;第六节进一步探讨上述影响的机制及途径;第七节为分析结果的稳健性检验;第八节为结论性评述。

二、文献简述

在约束个体与组织行为的制度中,政治、法律等正式制度仅影响其一小部分,而更大部分的决定则往往受制于文化、伦理等非正式制度[6]。着眼中国近代历史,从中西方文化交融及冲突的角度检视,中国传统社会的儒家正统以及来自西方社会的新教传播,显然是无法忽视的两大重要因素。

从个人品行及修为角度而言,儒家伦理所倡导的“仁、义、礼、智、信”、“和谐”、“勤俭”等个人道德层面的规范,毫无疑问,与现代市场制度所要求的伦理准则是完全一致的,因而,定将会对一地区民间创业的发展产生明确的正向影响。

而从儒家宗族伦理角度来看,已有研究发现,宗族意识有助于创业者在宗族影响的范围之内,更有效率地获取人力、资金及信息等资源,从而有利于其发展[7-10];但另一方面,儒家宗族伦理以血缘、地缘为核心的思想却导致交易更多在熟人社会发生,制约了非人格化交易的扩展及深化[11],因而从另一角度严重阻碍了民间创业的发展:Lau、Peng和Shen(1999)[12]发现宗族意识的影响强度(以一地人口中“第一大姓比例”为测度)负向影响了私营企业的数量与规模;阮荣平和郑风田(2012)[13]发现,一村中大姓数占总人口的比例与宗族组织的存在强度(有否亲族网络,有否宗祠)的乘积项越大,则其私营企业的数量显著越少。

因此,综而言之,我们认为,儒家文化对民间创业的影响存在着不同途径且不同方向的正、反两方面的作用后果。

新教伦理所强调的“天职”观(Calling)要求个体以其平等的人格面对上帝,独立承担其不可推卸的责任,以世俗的成功荣耀上帝[1],这一思想成为了激发人们创业意愿及行动的催化剂:Minns和Rizov(2005)[14]以1901年加拿大人口普查数据发现,新教徒自雇创业比例显著较高;Audretsch、Boente和Tamvada (2007)[15]以印度19000名工人调查数据发现,新教徒比印度教徒的创业意愿显著更强;Nunziata和Rocco(2011)[16]以22个欧洲国家35000人的调查数据发现,新教徒成为企业家的可能性明显高于天主教徒;阮荣平、郑风田和刘力(2014)[17]以中国综合社会调查15535人的数据发现,新教徒创办企业(或自雇创业)的可能性高于非新教徒。但这些研究基本通过调查问卷方式获取截面数据,因而,对于解释变量与被解释变量之间可能存在的因果关系倒置,以及新教信仰与创业意愿可能均为另一遗漏变量作用的共同结果的质疑,几乎难以给出明确的回应。

以经济发展指标为被解释变量,对上述关系进行间接检验的文献亦有呈现:Becker和Woosman (2009)[2]利用19世纪末普鲁士郡级数据发现,新教徒人口比例与人均所得税、教师薪资、非农部门雇员比例显著正相关(但控制10岁以上人口识字率后,上述关系即不再显著);Bai和Kung(2014)[4]利用1920年代中国县级数据发现,城市化率(城市人口与总人口之比)与新教徒占总人口的比例显著正相关(控制“是否拥有走读学校、高等教育机构及医院”等变量后,上述关系即不再存在);采用同样的中国县级数据,Chen、Wang和Yan(2013)[3]发现,1920年新教传播(新教徒占总人口比例)通过对当地人口教育及健康水平的提升,显著正向影响2000年人均GDP。这些文献虽然为新教传播与企业发展之间的正向因果关系提供了间接的经验证据,但对其作用途径的解释,却更多地指向对知识传播及人力资本积累的促进,而对于其伦理意义上的稳定作用却鲜有清晰的发现。同时,运用相关历史数据直接检验人们新教信仰与民间创业发展关系的经验研究则尚未检索到。

上述研究的进行均仅从新教传播这一单一角度展开,而完全忽略了所在国家(或地区)既有文化(宗教)的存在,即未能从文化(宗教)交融与冲突的角度建立基本的逻辑分析框架,这是上述研究最为关键的疏漏,也可能是其未能产生重要发现的主要原因。因而,以儒家文化的存在为重要背景,通过架构新的研究框架,并综合运用中国近代历史数据,重新考察新教传播的伦理影响,或有可能产生新的发现。

三、文化融合与冲突视角的历史描述及本文分析框架的建立

追溯中国历史,自汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”之后至1949年之前,儒家思想逐渐并真正成为社会伦理道德的正统及基础,成为社会秩序构建的核心,尽管政权(王朝)更迭,但其在社会道德及制度意义上的至高地位却从未被其它任何思想所取代,持续、封闭而且稳定[18]。在儒家学说的核心思想中,其理论体系清晰地呈现出个人伦理生活、社会行为规范以及国家政治法律制度三个依次递进的层面,在这一逻辑结构里,“家国同构”,“忠孝一体”,君权国家与宗族社会的运行一体同构,因此,儒家宗族伦理及其由此衍生而出的“孝”建构了调节中国家庭、社会及国家关系与社会行为规范的道德及制度基础[19]。很显然,不同地区人们接受儒家教化的强烈程度,与人们不同程度的宗族伦理意识及行为之间应存在着明确的正向因果联系,这构成本文分析框架的逻辑主干,且这一因果关系,在中国自汉以后的历史进程之中,连续而且稳定。

但自1840年鸦片战争之后,国门洞开,中国社会旋即陷入“三千年未有之大变局”(李鸿章语)的漩涡之中:一方面始终面临来自帝国列强的压迫与屈辱,但另一方面,与之相随,则不能不直接面对来自西方国家宗教文化及市场制度的强烈冲击。从文化及制度的交流与撞击层面梳理历史,不难发现,其全面、长期且重大的历史事件及基本的历史线索主要表现为:基督教新教在中国各地的传播以及1840年鸦片战争之后城市的“条约开埠”通商。

新教在中国各地的传播:虽然,基督教在中国的传播历史较早可追溯至明朝末年的1583年[20],但直至1860年,因中法天津条约的签订,西方各国方获得在中国自由传教的权力。其后,在大多数的乡村和城市均出现了新教的传教活动,在1899 年,中国当时所有的1704个县中仅有106个县没有出现新教的传教活动[5]。至1920年代,新教的传播在中国各地达到一定的规模及影响,被称为基督教在华传教的“黄金年代”[21]。新教教义的核心内涵强调,个人应以其个体生命为担当的“独立人格”(an independent personage),面对上帝,承担其不可推卸的神圣“天职”,与之相应,与网络形态的社会环境相适应的、以契约为纽带的独立人际原则亦将获得认同,这显然必将与儒家文化所建构的以宗族伦理为基础,强调个人对家族、宗族承担责任(光宗耀祖、光大门楣)的“共同人格”(a corporate personage),进而以血缘(家庭、宗族)、地缘为中心的差序格局的宗法社会的运行规则[22-23],在民众的社会意识上,产生强烈的撞击[24],本文推测,这一冲突应将构成对儒家伦理体系中人们对血缘、亲缘、家庭、家族以及父母关系的不同理解,进而对人们的宗族伦理意识及行为产生负向的影响。

中国城市的“条约开埠”通商:1840年鸦片战争之后,在中国清政府被迫与列强各国签定的一系列条约中,中国城市的开埠通商即是其中的重要条款。据此,沿海、沿江的一些重要城市陆续向外开放通商,史称“条约开埠”。中国城市“条约开埠”通商的近代历史,在客观上与西方各国在相应地区引入市场经济及相关法律制度并逐渐形成现代市场制度的渐进历程紧密相连[25-26]。因而,本文推测,市场经济及相关法律制度在事实上的建构与实施,必在一定程度上引发民众现代市场意识的产生与强化以及个人市场机会的不断扩展,从而为人们摆脱与自给自足的小农经济紧密相联的、对家庭、家族在经济上的依赖与在精神上的束缚提供了客观上的可能,进而产生对既有儒家宗族伦理意识的负向冲击。因此,本文将城市是否曾“条约开埠”通商纳入作为分析的重要控制变量。

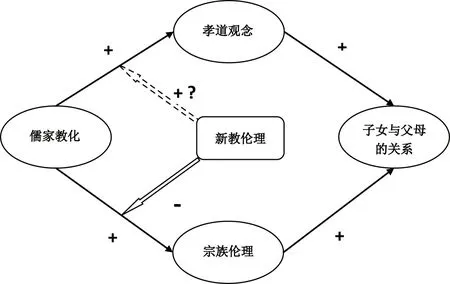

诚然,1920年代中国不同地区人们的宗族伦理意识及行为我们已无法观察,且也没有发现可以利用的相关历史数据,但从人类文化学的相关理论出发,不难理解,人们在当时年代的行为选择亦将内化为相应的文化传统,而在同一人群的代际之间稳定传递[27]*如 N. Nunn, L. Wantchekon 即在其论文 “The Slave Trade and the Origins of Mistrust in Africa” 中发现,1400-1900年间非洲不同部族在大西洋及印度洋奴隶贸易中被贩卖的奴隶数量,与当代相应地区人们相互间的信任程度之间,呈现显著的负向关系,以此验证,在奴隶贸易中所形成的不信任关系,将在部族内部的代际之间稳定传递,从而影响了当代相应部族内部人们相互信任的程度。。而在1949年中华人民共和国成立之后,以中国共产党为核心的新兴政权一并建立,社会主义、共产主义的革命意识形态以及计划经济的国家制度在中国各地稳步确立,由于中国共产党强有力的领导以及人民的热烈拥戴,因而,其在中国不同地区的实施方向及强度是基本一致的,并未产生重要的地域差异。所以,本文认为新中国确立的正式及非正式制度对其不同地区的人群所产生的影响应是基本完全一致的。因而,本文即可据上述历史事实及逻辑联系,建立如下的基本分析框架(图1):

图1 本文基本分析框架

此基本分析模型的逻辑链条如下:①中国不同地区不同程度的儒家教化影响着当时不同地区人们的宗族伦理意识(1920年);②新教传播、城市“条约开埠”作为外来宗教伦理与市场制度的冲击,通过直接及交互的方式作用于上述机制;③1920年代人们的宗族伦理意识,通过代际之间的稳定传递,影响着2011年代不同地区人们的宗族伦理意识;④进一步,当代不同地区人们的宗族伦理意识影响着人们的创业行为与结果。

四、数据、变量及其测度

本文将通过构建20世纪初中国不同地区儒家教化影响程度、新教在中国不同地区的传播、中国城市“条约开埠”状况以及2011年中国不同地区民间创业状况、宗族伦理意识、地域经济特征及个人家庭特征的数据集,从儒家教化与新教传播两大中西文化融合及冲突的角度,就其对当代民间创业状况之间的关系进行经验检验。本文数据集将以中国现建制行政区划单位中的地级市(或直辖市)为地域层级的基本分析单元。

(一)儒家教化的影响程度

自唐代以来的中国社会,科举制度在儒家的制度化体系中始终处于最为核心的地位[28]。在此制度之下,进士作为社会政治、文化的精英,作为制度体系及民间社会意义上的重要构建者和实践者,必为儒家思想及精神的倡导者与传播者,其数量越多,则其对环境中其他人的影响及示范效应也越强;且进士为官归隐或遭受政治挫折后,多选择在家乡讲学、办学,这也为儒家思想不断渗透并影响人们的思想意识及行为在客观上提供了机会,且这一作用将在时间上逐步累积。因而,其出现必将对其家乡儒家教化及行为规范的加强产生广泛而积极的影响。从另一角度来看,一地进士数量的多少亦是该地区儒家教育、文化发达程度的指标,本文即发现,清代各省进士数量与其所拥有的书院数量(在清代,中国各地共有书院3868座,遍及除西藏以外的所有省区)之间呈现显著的正向相关性(相关系数=0.4765,p=0.029,样本观察数n=21),而书院作为当时最高层次的教育及文化交流机构,无疑对儒家文化传统与学术的弘扬和传播发挥着十分重要的作用[29]。

考虑到明朝末期由于战乱而在不同地区存在不同程度的人口锐减及大规模的移民,因而,本文拟仅选择清代进士人数为一地儒家教化程度的测度指标。进而,据相关历史资料记载可知,清初期,科举因袭明朝旧制,分“南北中卷”取士,即根据南、北方及中部地区参试人数分配取中名额;康熙51年(1712年),为进一步平衡各省取中人数,特下谕旨:“……计省之大小,人之多寡,按省酌定取中进士数额。”[30]可见,清代不同地区每试取中进士的人数,在一定程度上即已包含了当时该地区的人口数量信息,即已较好地涵括了其作用在人群中的扩散效应,因而,其作为影响程度的代理指标应是合理且可行的。

综上,本文即拟以现建制地级市(或直辖市)有清一朝以来考取进士的人数总和(清代进士总人数)为代理测度指标,以衡量该地区民众接受儒家教化的深刻程度。其基础数据来自《明清进士题名碑录索引》[31],该书以明清两朝进士题名碑录为基础,并校订补充,详细记录了两朝51624名进士的姓名、考中年份、名次和籍贯信息。本文根据其记录的清代进士(在其统治的268年间,会试112科,进士共计26391人)的籍贯,按地区逐一计数累加,以计量某地级市(现建制)清代进士人数总和。由于其部分进士籍贯的记录表述为“正蓝旗”、“ 正黄旗”等,根据其发源及相关历史地理信息,我们推测,应将其定位于现东北三省、内蒙古等地的相应地区或现北京地区,但因难以与当今建制准确对应而影响数据质量,因此,我们只能将东北三省、内蒙古、北京、新疆的数据定义为缺失。因而,本文构建的清代不同地区进士人数数据集涵盖全国地级行政区划单位(或直辖市)中的313个(图2)。

(二)新教在中国各地的传播状况

新教在中国各地的传播状况,应是其对中国民众思想意识产生影响的深刻程度的反映,因而,本文以1920年代中国不同地级市(现建制)新教徒数(或教堂数)与该地区当年总人口数之比(人均新教徒数或人均教堂数)为测度指标。其基础数据来自《1901-1920年中国基督教调查资料》[32],该书原名《中华归主》(The Christian Occupation of China——A General Survey of the Numerical Strength and Geographical Distribution of the Christian Forces in China),为1901-1920年新教在华传教事业的统计资料,是现今留存的最为完整、细致的相关数据资料。该数据集涵盖全国地级行政区划单位或直辖市中的285个(图3)。

(三)中国城市的“条约开埠”通商

在鸦片战争之后的1842-1895年间,应中国清政府与西方列强所签“条约”的要求,中国18个省中的40个城市被迫对外开埠通商。本文以地级市(现建制)所辖区域在中国近代历史上是否曾经有过“条约开埠”的历史(所在城市是否条约开埠)来衡量并测度20世纪初该地区现代市场经济制度的建构进而对民众产生影响的程度,“是”则赋值为“1”,“否”则赋值为“0”。其基础数据来自孔庆泰(1984)[33],并参考杨天宏(2002)[34],经作者重新整理形成数据库。

图2 清朝进士人数的地域分布(现建制地级市或直辖市)(人)

图3 新教在华的地域分布(1920年)(人/万人)

(四)儒家宗族伦理意识的当代表现

儒家宗族伦理及其衍生而出的“孝”分别表现为个人对宗族及父母的服从与依附、个人对父母的感恩和关爱,显然,这两者均会正向影响子女与父母的关系。因此,本文拟从子女对父母的心理关怀和经济支持两个维度,首先从微观个体层面对儒家宗族伦理意识的具体表现进行测量:

(1)被调查对象看望父母(不住在同一公寓或院子)的频次:几乎从来没有=1;每年一次=2;每半年一次=3;每三个月一次=4;每个月一次=5;每半个月一次=6;每周一次=7;每周二至三次=8;每天一次=9。

(2)被调查对象不定期给予父母的钱物:过去一年,在逢年过节、节假日、生日、婚丧事、教育、医疗等情况下,不定期给予父母的金钱或实物价值之和(元)。

上述两变量的基础数据来自2011年中国健康与养老追踪调查(CHARLS),经作者重新整理、定义形成本文研究数据集,涵盖全国现建制地级市(或直辖市)中的125个。

进一步,本文以地级市和省区层面的宏观数据,对儒家宗族伦理意识的具体表现进行测量:

(3)所在城市“被调查对象看望父母频次”的均值(2011)①相关数据来自中国健康与养老追踪调查。,该变量涵盖全国现建制地级市(或直辖市)中的125个。

(4)所在城市“被调查对象不定期给予父母的钱物”的均值(2011)②相关数据来自中国健康与养老追踪调查。,该变量涵盖全国现建制地级市(或直辖市)中的125个。

(5)所在城市四代同户的户籍数占总户籍数的比例(2010年)(%)③相关数据来自:国家统计局.中国2010年人口普查分县数据[M].北京:中国统计出版社,2012.,该变量涵盖全国现建制地级市(或直辖市)中的345个。

(6)所在省区离婚对数占总人口数的比例(2010)(%)④相关数据来自:国家统计局.中国统计年鉴2011[M].北京:中国统计出版社,2011.,该变量涵盖全国现建制省区中的31个。

(五)当代民间创业状况

一地区人均本地私营企业数及自雇创业数是该地区民间创业行为的直接结果。在中国健康与养老追踪调查(CHARLS)(2011年)中,所涉及的相关调查为:

通过对被调查社区(或村)的居委会主任(或村长、村支书、村会计)的访谈,直接询问:①“你们社区(或村)有多少家本地企业?”,②“你们社区(或村)有多少家个体户?”。

因此,本文以社区(或村)“本地自创企业数/万人”和“本地自雇创业数/万人”(个体户数/万人)为测度,衡量一区域民间创业的发展水平。该数据集包括125个地级城市的454个社区(或村),其中的68.09%为农村地区。这一数据来自中国社会底层特别是广大的农村社区,与产生于经济、教育及科技均十分发达的大城市的高新技术及现代高端服务业创业企业相区别,其创业者均为当地基层民众,而前者的创业者则多为受教育程度及经济地位相对较高的社会精英,且多为来自其它地区的新近移民(而与本文基于地域文化特征的研究着眼点无法对应)。因此,我们认为,本文选取的数据及定义的变量更好地反映并测度了基于当地民间草根实际的创业状况。

(六)地域经济与个体家庭特征

本文研究将同时涉及如下不同地域的经济特征及被调查对象个人与家庭特征变量。

由于数据匹配及数据缺失的原因,本文最终纳入关键回归分析的数据,覆盖中国东、中、西部的22个省(或自治区)下辖的104个地级市(或直辖市)。

五、儒家教化、新教伦理对当代民间创业的长期影响

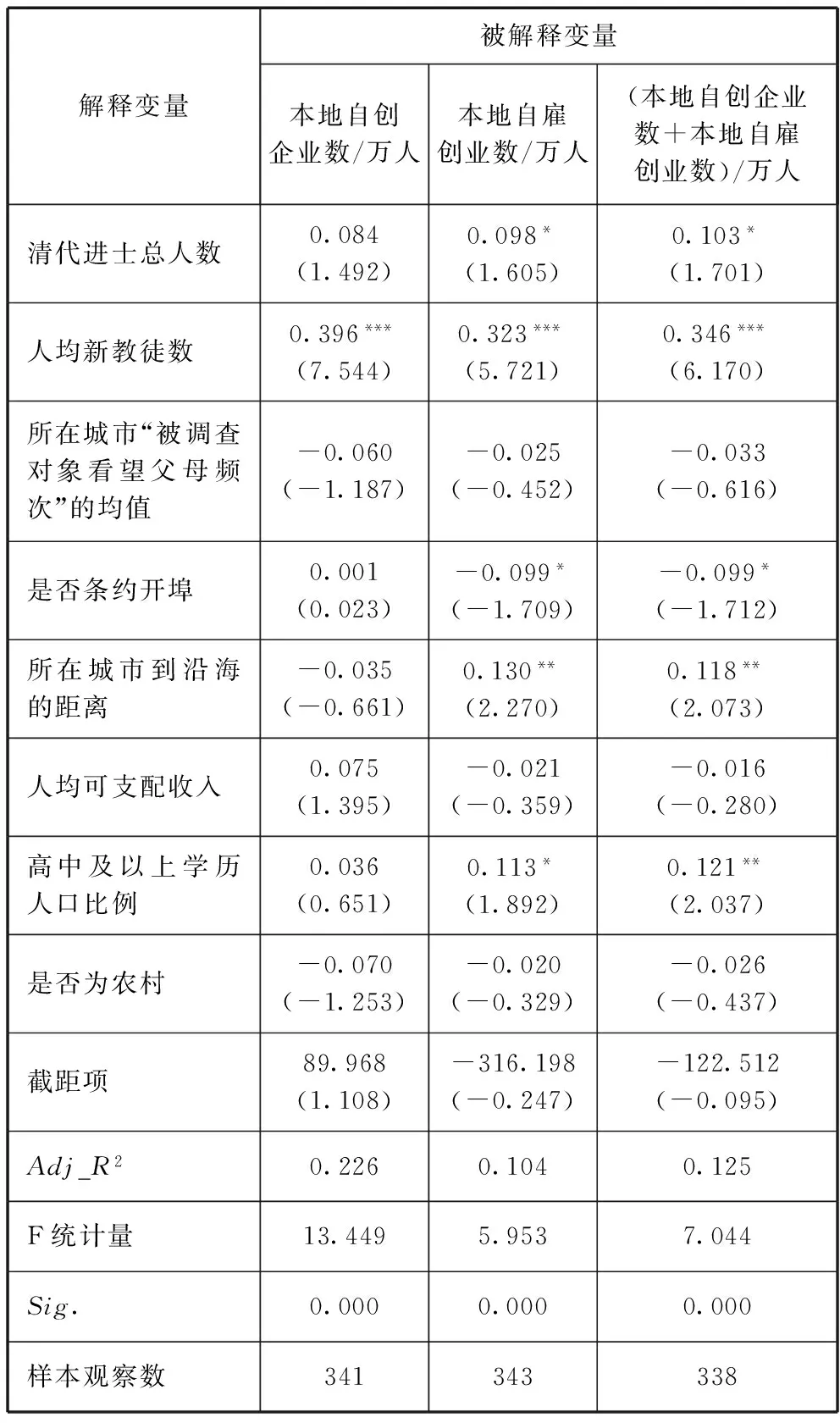

长期而言,中国社会持续千年的儒家教化传统以及近代新教传播(新教伦理)的冲击是否以及如何仍然影响着当代民间创业的发展?本文利用社区(村)层面数据对其进行了计量检验(表2)。

表2结果说明,在控制相关地域特征变量的情况下,由“清代进士总人数”、“人均新教徒数”所测度的儒家教化影响程度、新教伦理影响程度均显著提升了该社区(村)人均民间创业数量,但从前述文献分析可知,仅基于此结果,我们对其发生作用的机制及途径仍然未能作出明确的判断。

表1 地域及家庭特征控制变量的定义和测度

表2 儒家教化、新教伦理与当代民间创业的发展(OLS回归分析结果)

注:栏内数值由上至下分别为回归系数及其T检验值;***、**、*分别表示显著性水平为1%、5%、10%。

六、儒家教化、新教伦理影响当代民间创业的机制与途径

(一)儒家教化、新教伦理与儒家宗族伦理意识

本文首先在微观个体层面进行了相关分析,结果呈后。

在控制住被调查对象及其父母的健康状况、与父母居所距离以及所在城市社会经济发展状况,特别是“所在城市到沿海的距离”等变量的情况下,“清代进士总人数”在0.01的水平上显著为正,“清代进士总人数与人均新教徒数”的交互项在0.05的水平上显著为负。

进一步,本文将与父母住在同一公寓(或院子)的被调查对象一并纳入回归模型,将其住所“与父母住所的距离”赋值为0,而将其“看望父母频次”赋值为9(每天一次),重复进行表3所示的回归分析,发现其结果与表3结果一致。

表3 以“看望父母频次”为被解释变量的回归分析结果(有序Probit模型)

注:栏内数值由上至下分别为回归系数及其Z检验值;***、**、*分别表示显著性水平为1%、5%、10%。

很清楚,在上述回归结果中,关键变量回归系数的符号及显著性水平与以“看望父母频次”为被解释变量的分析结果一致。

由上述结果可以推知,新教伦理对儒家教化与“子女和父母关系”之间的正向联系发生了显著的负向消解作用,从前文的理论分析可知,这显然是在复合了儒家宗族伦理及由其衍生而出的“孝”之后,综合作用的结果。那么,新教伦理对儒家宗族伦理(即个人对家族、家庭的服从与依附)会发生负向的调节作用吗?从新教教义对爱与给予的强调,我们推知,其与儒家教化中“孝”(对父母的感恩与关爱)所推崇理念应是一致的,那么,其影响至少不会是负向的,因而,我们应该认为:新教伦理确实对儒家宗族伦理(即个人对家族、家庭的服从与依附)产生了显著的负向调节作用(图4)。

表4 以“不定期给予父母钱物”为被解释变量的回归分析结果(OLS模型)

注:栏内数值由上至下分别为回归系数及其T检验值;***、**、*分别表示显著性水平为1%、5%、10%。

进而,本文以地级市及省级层面数据,以“所在城市四代同户的户籍数占总户籍数的比例”、“所在省区离婚率”为被解释变量,对上述发现进行了进一步的印证。在控制可能的相关影响变量的情况下,以“清代进士总人数”为测度的儒家教化显著增加了“所在城市四代同户的户籍数占总户籍数的比例”、而降低了“所在省区离婚率”,而新教伦理则对上述关系分别发生着显著的负向、正向调节作用。这在相对宏观的层面进一步印证了本文的前述发现:新教伦理以交互作用的形式对中国不同地区人们的儒家宗族伦理意识产生着显著的弱化作用。

(二)儒家宗族伦理、新教伦理与民间创业的发展

(4)教学语言要精练、简约,语气要友好,建立新型的师生关系。在讲解时要做到深入浅出,便于学生接受所学知识。课后主动与学生沟通,关爱学生,做学生的知心朋友。

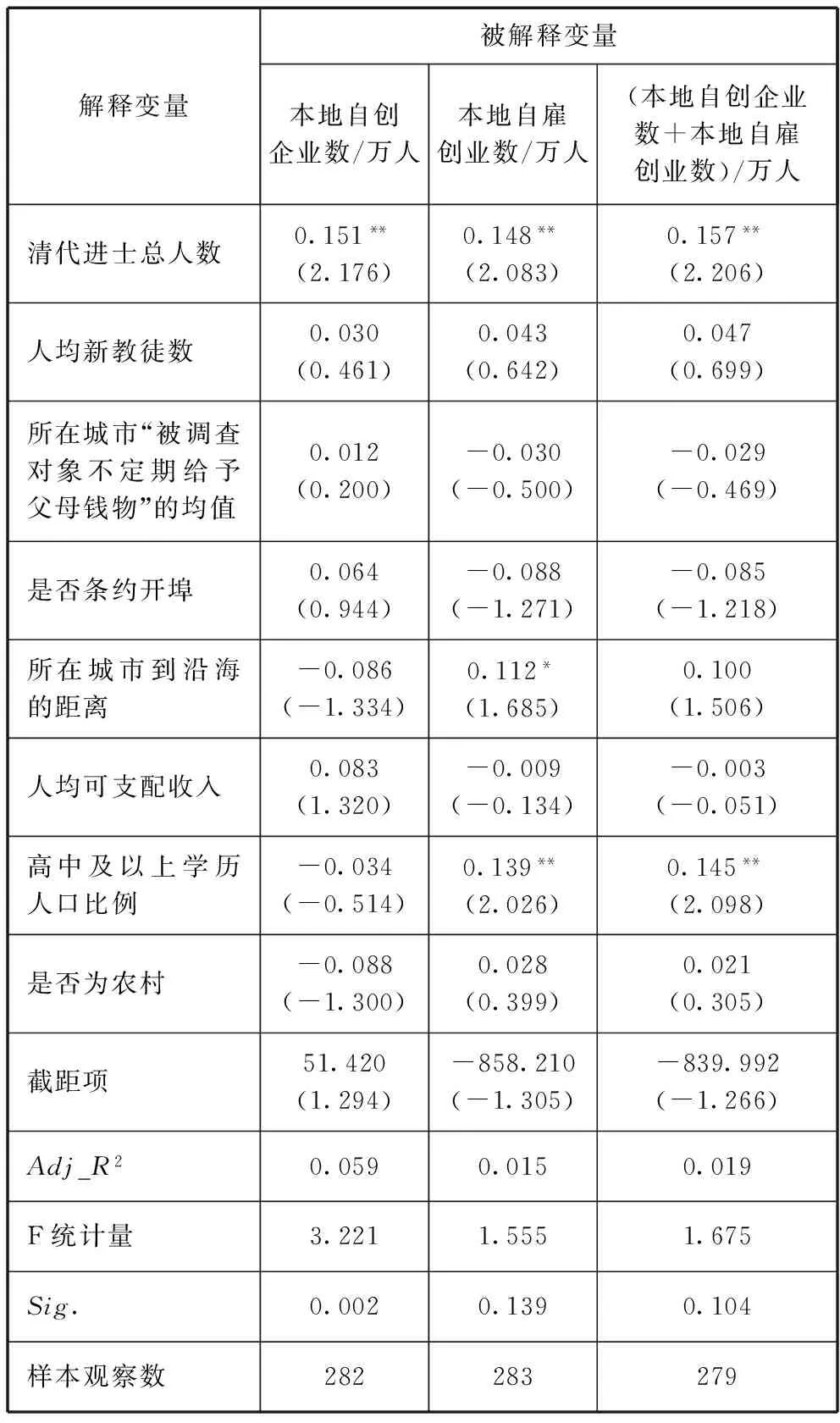

新教在中国的传播是否确实通过对儒家宗族伦理的负向作用进而正向影响了民间创业?对此,本文拟通过分别控制所在城市“被调查对象看望父母频次”的均值、“被调查对象不定期给予父母钱物”的均值两个测度儒家宗族伦理的代理变量的方法,进行进一步的验证,结果见表5、表6。

在控制所在城市“被调查对象看望父母频次”的均值的情况下,表5的结果与表2的回归相比,“人均新教徒数”的系数大小及其显著性水平均出现下降。

图4 新教伦理消解儒家宗族伦理的可能途径

表5 儒家宗族伦理、新教伦理与当代民间创业的发展 (OLS模型)(1)

注:栏内数值由上至下分别为回归系数及其T检验值;***、**、*分别表示显著性水平为1%、5%、10%。

在控制所在城市“被调查对象不定期给予父母钱物”均值的情况下,在表6的回归结果中,“人均新教徒数”的系数已完全不再显著。

在表5、表6的回归分析中,两个测度儒家宗族伦理的代理变量的系数为负,尽管不显著,这可以从图4所示的分析中得到解释:这两个变量的测度值所实际表现的效应是综合了儒家宗族伦理与“孝”之后,两种作用加和后的结果,因此,其对儒家宗族伦理强度的测量当然会出现一定程度的偏差,但其对“人均新教徒数”回归系数的影响已经说明了,新教伦理确实通过对儒家宗族伦理的弱化这一途径而正向促进了民间创业的发展。

表6 儒家宗族伦理、新教伦理与当代民间创业的发展(OLS模型)(2)

注:栏内数值由上至下分别为回归系数及其T检验值;***、**、*分别表示显著性水平为1%、5%、10%。

同样,在表5、表6的回归中,用于测度儒家文化影响程度的变量“清代进士总人数”的系数,与表2的结果相比,数值增大,显著性水平提高,这显然是在控制儒家宗族伦理的代理变量后,儒家宗族伦理对民间创业发展的负向影响从儒家文化的影响程度(由“清代进士总人数”测量)中被分离后的结果,这进一步印证了前述“新教伦理通过对儒家宗族伦理的弱化而正向促进民间创业发展”的结论。

七、分析结果的稳健性检验

(一)关于遗漏变量(Omitted Variable)问题

尽管本文已通过“所在城市到沿海的距离”及“所在城市1920年总人口数”,捕捉中国19世纪末、20世纪初不同地区社会经济发展及地理、交通、通讯状况,从而排除“清代进士总人数”、“人均新教徒数”以及“是否条约开埠”变量与当时中国社会经济发展状况之间可能存在的选择性相关性,但为进一步避免计量模型中可能仍然存在的变量遗漏问题,本文构建了清代不同地区(104个截面)从1646至1904年不同年份(112个时间序列)考取进士人数的面板数据集,以当期进士人数对滞后10期(即30年左右即一代人的代际时间距离)人数进行固定效应模型的回归,提取其残差项(应包含了截面不同地区的差异信息),以此替代前述“所在城市到沿海的距离”这一控制变量,重复进行表2、表3、表4所示的回归分析,发现其结果均依然稳定(表7)。由于篇幅原因,表3、表4所示回归的重复分析结果未列出。

表7 稳健性检验(遗漏变量问题)

注:栏内数值由上至下分别为回归系数及其T检验值;***、**、*分别表示显著性水平为1%、5%、10%。控制变量仍包括被调查区域人均可支配收入、高中及以上学历人口比例、是否为农村。

(二)关于近30年市场化改革的可能影响

1978年之后,中国社会的市场化改革逐步推开,由于其摸索、渐进的性质,其在中国不同地区的发展速度并不一致,而这一差异即可能对不同地区的民间创业行为产生不同程度的影响。因而,我们还将不同地区“所在省区市场化程度”作为对当今市场制度的测度加入前述表2、表3、表4所示的回归分析,以控制近30年的市场化改革对创业的可能影响,发现其结果依然稳定(由于篇幅原因,其具体结果不再一一列出)。

(三)关于被调查者可能为近期外来移民的问题

由于我们的研究涉及儒家伦理道德与行为规范以及外来的宗教文化对之影响在中国不同地区人群中的代际传承,所以,如果被调查者恰为近期的外来移民,无疑将干扰上述分析结果的准确性。因此,我们分析了2377个观察样本中“被调查对象父母的出生地”这一变量的取值分布情况,发现,其中的84.69%与被调查者现在的居住地为同一县、市;进一步,将“被调查对象父母的出生地”(是否与被调查对象所在地为同地)作为控制变量引入表3、表4所示的回归分析,发现其关键变量的回归系数及其显著性水平与前述研究结果一致。如进一步探析,还可发现,“父母出生地”与“被调查者现居住地”为同一县、市的观察样本中的绝大部分(即上述84.69%中的69.02%)现居住地在农村,因而,我们判断,其世代居住当地农村的概率极大。这很好地排除了观察样本为近期外来移民的可能性(由于篇幅所限,其结果未在此一一列出)。

(四)控制更多可能发生影响的变量

在表2所示的分析中控制“16岁以上人口占总人口的比例”,在表3、表4所示的分析中同时控制“被调查对象年龄”、“被调查对象性别”、“被调查对象居住地”(农村或城市)等更多变量后,发现其分析结果依然一致(由于篇幅所限,其结果不再一一列出)。

(五)同一变量的不同测度方法

本文尝试以不同方法测度同一变量,如分别以“人均教堂数”替代“人均新教徒数”、以“所在城市人均GDP”替代“所在城市单位面积公路里程数”、以“所在城市1920年总人口数”替代“所在城市到沿海的距离”,重复进行表3、表4所示的回归分析,发现其回归结果依然稳定(由于篇幅所限,其结果未一一列出)。

八、结论性评述

本文首先根据中国历史的文化与制度传承及近代以来的历史进程事实,建构了以儒家教化为背景前提的新教伦理对民间创业发展影响机制的基本分析框架,进而利用中国不同地区的历史数据,并匹配以当代入户调查数据,分析发现:近代新教在中国的传播通过弱化儒家教化与宗族伦理意识正向关系的交互作用方式,促进了当代民间创业的发展。这一发现验证了新教伦理对现代市场制度的道德支撑作用,即为马克斯·韦伯关于新教伦理与资本主义精神之间关系的经典假设提供了明确、清晰的经验检验,并为新教伦理与长期经济增长关系的相关研究提供了更为微观、细致的、基于伦理路径的经验检验与支持[3-4]。

在实践意义上,本文的发现显示:儒家伦理作为博大而丰富的中国传统思想体系对于中国人思想意识及行为的影响是长期而深刻的,但其对外来文化的借鉴与吸纳,却可能成为其自身修正及变化的来源。这提示我们,在清醒而深刻地意识到儒家文化在中国的强大存在的同时,应以开放、包容的心态,积极学习外来文化中先进、合理的部分,以不断充实、完善我们的社会文化环境,提升人们的创新、创业意识,进一步促进民间创业。

当然,本文的研究显然并未构成对儒家文化是否能为现代市场制度的建构提供思想资源的完全否定,与之相反,诸如“勤俭”、“和谐”、“仁、义、礼、智、信”等个人伦理及社会道德层面的规范与劝诫则与现代市场制度的构建所要求的伦理支持相一致,因而,我们希望能对其思想及伦理资源进行更为细致深入的挖掘,以在其与现代市场制度的建构之间找到更多的契合,并为后者提供更多可行的有力支撑。

[1]马克斯·韦伯. 新教伦理与资本主义精神[M]. 上海:上海人民出版社,2012.

[2]Becker S O, Woessmann L. Was Weber wrong? A human capital theory of Protestant economic history[J]. Quarterly Journal of Economics, 2009, 124(2):531-596.

[3]Chen Y, Wang H, Yan S. The long-term effects of christian activities in China[R]. working paper, 2013.

[4]Bai Y, Kung J K. Diffusing knowledge while spreading god’s message: protestantism and economic prosperity in China, 1840-1920[J]. Journal of the European Economic Association, 2014, 13(4):669-698.

[5]Feuerwerker A.The foreign presence in China[M]. Cambridge:Cambridge University Press, 1983.

[6]道格拉斯·诺斯. 制度制度变迁与经济绩效[M].北京:三联书店,1994:49-62.

[7]Peng M W, Zhou J Q. How network strategies and institutional transitions evolve in Asia[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2005, 22(4):321-336.

[8]钟涨宝, 黄甲寅. 农村个体工商户经营活动中关系型社会资本运作研究——对湖南省渣利, 清泉两社区农村个体工商户的调查[J]. 中国农村观察, 2002(6): 25-33.

[9]马光荣, 杨恩艳. 社会网络, 非正规金融与创业[J]. 经济研究, 2011(3): 83-94.

[10]张益丰, 郑秀芝. 企业家才能, 创业环境异质性与农民创业——基于3省14个行政村调研数据的实证研究[J]. 中国农村观察, 2014(3): 21-28.

[11]亨利·梅因.古代法[M].北京:商务印书馆,2009:196-210.

[12]Lau C C, Peng Y, Shen C L. Kinship networks and rural industrialization in Chinese villages[J]. China Review, 1999:197-212.

[13]阮荣平, 郑风田. 市场化进程中的宗族网络与乡村企业[J]. 经济学 (季刊), 2012, 12(1):331-356.

[14]Minns C, Rizov M. The spirit of capitalism? Ethnicity, religion, andself-employment in early 20th century Canada[J]. Explorations in Economic History, 2005, 42(2):259-281.

[15]Audretsch D B, Boente W, Tamvada J P. Religion and entrepreneurship[R]. Working paper, 2007.

[16]Nunziata L, Rocco L. The implications of cultural background on labour market choices: The case of religion and entrepreneurship[R]. Working paper, 2011.

[17]阮荣平, 郑风田, 刘 力. 信仰的力量: 宗教有利于创业吗?[J]. 经济研究, 2014, 49(3): 171-184.

[18]任继愈. 论儒教的形成[J]. 中国社会科学, 1980 (1): 61-74.

[19]李金波, 聂辉华. 儒家孝道, 经济增长与文明分岔[J]. 中国社会科学, 2011(6): 41-55.

[20]黄一农.两头蛇[M].上海:上海古籍出版社,2006:6.

[21]方 颖, 赵 扬. 寻找制度的工具变量: 估计产权保护对中国经济增长的贡献[J]. 经济研究, 2011(5): 138-148.

[22]韦 森. 个人主义与社群主义[J]. 复旦学报: 社会科学版, 2003 (3):1-8.

[23]费孝通.乡土中国[M].上海:上海人民出版社,2007:23-29.

[24]谢和耐.中国与基督教[M].北京:商务印书馆,2013:69-80.

[25]张仲礼.东南沿海城市与中国近代化[M].上海:上海人民出版社,1997:301-311.

[26]何一民. 开埠通商与中国近代城市发展及早期现代化的启动[J]. 四川大学学报: 哲学社会科学版, 2006 (5): 33-40.

[27]Nunn N, Wantchekon L. The slave trade and the origins of mistrust in Africa[J]. American Economic Review, 2011, 101(11):3221-3252.

[28]干春松. 科举制的衰落和制度化儒家的解体[J]. 中国社会科学, 2002 (2): 107-117.

[29]陈谷嘉,邓洪波.中国书院制度研究[M].杭州:浙江教育出版社,1997:464-476.

[30]《清会典事例》,卷348《礼部·贡举·乡试中额一》[M].北京:中华书局,2012.

[31]朱保炯,谢沛霖.明清进士题名碑录索引[M]. 上海:上海古籍出版社,1979.

[32]中华续行委办会调查特委会.1901-1920年中国基督教调查资料[M].北京:中国社会科学出版社,2007:1281-1414.

[33]孔庆泰.1921年前中国已开商埠[J].历史档案,1984(2):54-63.

[34]杨天宏.口岸开放与社会变革[M].北京:中华书局,2002:57-69.

(本文责编:王延芳)

Impact of the Difference and Exchange of Historical Cultural Factors on Entrepreneurship in China

HE Jie, WU Yuan-hong, SHE Ji

(SouthwestUniversityofFinance&Economics,Chengdu610074,China)

Combining household survey data in 2011 with historical data of the successful candidates in the highest imperial examinations in Qing dynasty and Protestants in China in 1920, we find that Confucianism affects clan ethics positively and the cross action of Protestantism on this mechanism is significant negative. Through this way, Protestantism promotes the development of nongovernmental businesses positively. And this result is robust.

confucian cultivation; Protestantism; nongovernmental businesses; confucian clan ethics; Max Weber Thesis

2016-10-17

2017-03-27

“四川省2013年学术技术带头人培养资金”资助。

何杰(1967-),男,四川大竹县人,博士,西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师,研究方向:创业创新管理、公司金融。

F276.5

A

1002-9753(2017)04-0080-14

——由刖者三逃季羔论儒家的仁与恕