从记录乡情到反映社会

邢江

无论对专业摄影师来说,还是对摄影爱好者而言,得到叫好叫座的照片都不容易。首先面临的问题,就是去什么地方拍,以及拍摄什么内容。

由于媒介特性,从事摄影的技术门槛不高,具有“灵性”光影与构图的佳作“偶得之”的几率也大于绘画、雕塑、音乐等艺术形式,从而总会有人觉得摄影的成功来得容易,自己和名家的差距只是没有遇见震撼人心的拍摄机会、没有去到远方感受辽阔的世界。

于是,很多摄影发烧友装备好器材后就开始筹划长途旅行,寻找拍摄圣地,去南北极猎取美景,到西藏、印度洲感受人文。固然,这个世界上存在很多容易“出大片”的摄影圣地,拍摄环境对照片质量的影响确实非常大。但对于摄影师的成功,源于勇气和智慧,更源于勤奋与毅力。拍出“好照片”与成为“优秀摄影家”的差距并不完全取决于照片的视觉美感,作品中所包含的摄影师对社会与生活的洞见,也反映了摄影师的功力。

当摄影人能够抱有对生活的热爱而长期坚持拍摄,哪怕是记录身边人、身边事,也可以成就自己的摄影理想。因而,《摄影世界》2月刊专题便以“记录身边的感动”为题。

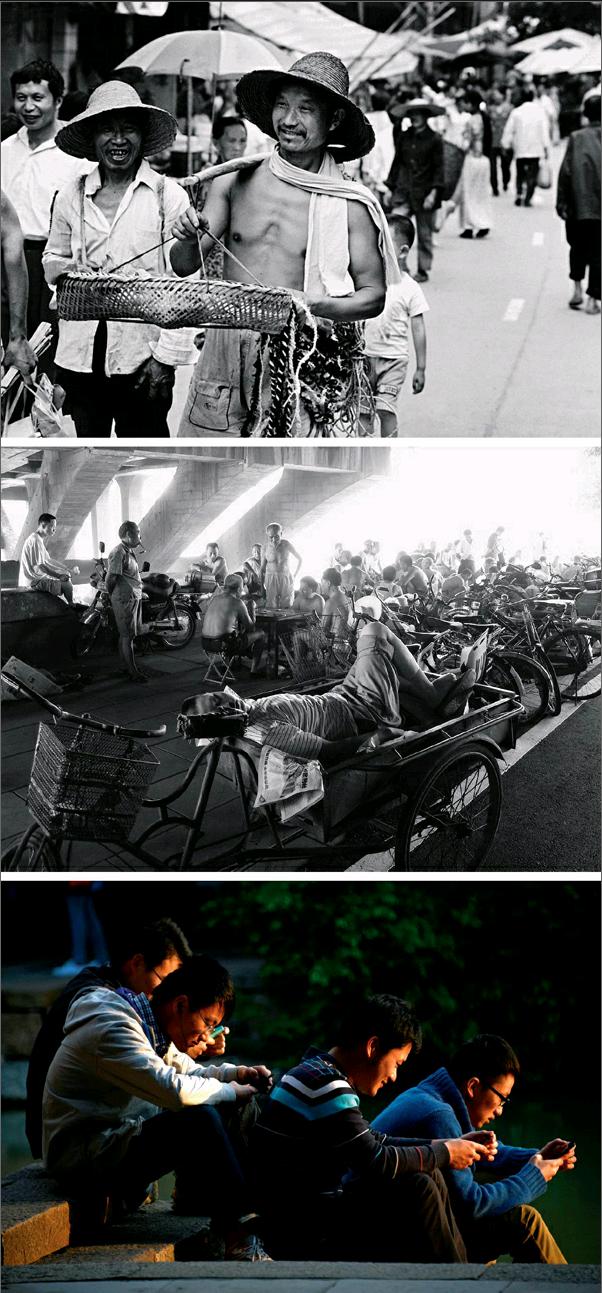

就在准备2期专题时,我看到了四川摄影人游光辉拍摄的父老乡亲。他的这些照片显得质朴真挚。虽然其中没有花哨的技法,也大多没有炫酷的视觉构成,但游光辉从生活日常中,找到了让自己最有感触的主题,且一拍就是30多年。当我们把这些照片平铺开来,跃然于影像之上的,不仅是他对父老乡亲的情感,也是中国社会发展的一个缩影。从而,他的记录,在表达情感之外,成为了对社会历史的记录。

游光辉1978年参军入伍,到了西藏,在部队学会摄影,这让艰辛单调的军营生活充满色彩和欢乐。不过对他来说,虽身在高原,魂牵梦绕的却是故乡,老乡的面孔让他难舍难忘。

1993年,游光辉转业回到

家乡四川德阳。用他自己的话说,他看到了另一座“喜马拉雅”:“村庄里,女人们瘦小羸弱的身子站在风中瑟瑟发抖,她们却顽强地扛起家庭重负;太阳下,男人的肩背晒成古铜色,抡起铁锤挥汗如雨,抬起石料吼着山歌,脊梁被压成弓形;学校里,小孩子赤着脚流着鼻涕,吃着糙米饭,大声朗读课本上的文章;小镇茶园里,老人们满脸沧桑,津津有味地喝著廉价烈酒,爽朗谈笑。”

当兵时回家省亲,游光辉就开始记录乡村乡亲。转业后从事新闻工作,让他有了拍摄父老乡亲的便利。他喜欢揣着相机游逛在乡村或集镇,像一个局外人冷静地目睹和分析中国农村的发展和变化,又像一个局内人分享农村农民的快乐和悲伤。

游光辉30多年拍摄德阳乡村,从社会纪实的角度看,更具价值。他把自己的拍摄历程总结成三个阶段。

以下是游光辉自述,我们可以看到,每一个阶段的照片都能反映一个时期的社会特点,而这也是他通过摄影,表达乡情之外的画外音。

1987~1997年间的影像中,既有贫瘠乡村、困顿生活的记录,更有人们对富裕生活的追求。对乡亲们来说,吃饱穿暖就是满足和幸福。通过拍摄,我看到:牛是家里的劳动力,用于耕田犁地;鸡是家里的银行,卖鸡蛋就像取利息;村民羡慕参军入伍、招工外出、读书转干,希望脱下“农装”、穿上“正装”,拿上国家工资;随时代发展,乡村通路、通电让人们欢呼雀跃,电为山乡夜晚带来光明,路为山村致富带来希望。

通了电,山乡热闹起来。每天清晨,山梁上广播喇叭六点半准时响起,在熟悉的旋律中播报新闻、预报天气。中午十二点、晚上六点,广播会再次响起,乡亲们通过广播了解世界。有了电,各种电器逐渐多起来。手电筒不再是家里唯一的电器,黑白电视机逐渐普及,先富起来的人买回了彩色电视机。

一条条乡村公路通车,冒着黑烟轰轰隆隆的拖拉机成为乡村靓丽风景。乡上干部、村里致富能手,有的买了自行车,骑车下乡,清脆的铃铛声拨动无数人的心弦。场镇个体商店也多起来,村落也有小卖铺,商品琳琅满目,可谓应有尽有。脑筋灵活的人先富起来,敢拼敢闯的走上致富路。

可以说,在这段时期,发家致富成为时代的主旋律。

1997~2007年间的影像中,我更多捕捉到农村人对城市的向往。这个时期,乡村与城市差距增大,城市在乡下人眼中成了天堂。城市与乡村相比,有更多的选择和更多的机会。进城生活成为年轻人的梦想。

那些考上大学的,走出山乡就很难返乡。在城里站稳脚,奋斗几年买房结婚,然后把父母也接进城里享福。那些没有考上中专、大学的青年,三五相约组成务工大军,进了工厂、到了工地。城里楼房疯涨,乡下庄稼凋零。农村的村里院落,只有白发苍苍的老人和乳臭未干的孩童,乡间戏称这是留守农村的七零六一部队。老人们既要侍候庄稼,又要照顾小孩,日子过得辛苦,孩子们远离父母,像脱缰的野马整天疯玩,谁也牵扯不住。

2007~2017年间的影像中,我看到人们对美丽乡村的回归。新农村建设如火如荼,美丽乡村计划在川西实施。国家扶持“三农”发展的政策密集出台,川西农村迎来发展的好时机。山清水秀成为最宝贵的资源。土地集约经营,产业规模发展,花圃苗木、经济林木、经济作物等各种产业园连成一片。回乡创业的大学生逐渐多了,运用科学技术,乡村种植养殖也可致富。有的圈养山鸡销售“野鸡蛋”,有的用有机肥种出“绿色菜”,有的把藤萝编制成精美手工品。运用网络技术,本地的农产品、特色工艺品销往全国。还有大学生在自家庭院开起乡村咖啡屋、乡村西餐厅,居然顾客爆满,假期需要预约订座。

美丽乡村成为旅游地、休闲地。交通网密织,乡村路升级,便捷交通也助推汽车产业发展,农村掀起一波波购置家用轿车的热潮。春节期间,街上汽车拥堵、乡村汽车连成线,各国品牌汽车云集,犹如乡间汽车博览会。这里成为车轮上的中国的缩影。

城市与乡村正逐渐消除差异。我听到越来越多的人感叹“故土难离”,与城市生活相比,他们更愿意回到乡村,吃绿色蔬菜,喝纯粮美酒。有人退休后返归乡里,种瓜种果,享受清新空气。在外打拼的人,喜欢乡下度假,享受清闲和单纯。也许,美丽乡村,才是现代人的诗意栖息。

游光辉说,30多年来,从向往吃饱穿暖到胸怀世界,从挤进城市的急迫到回归农村的美丽,这些照片让他深感幸运,因为他见证了中国农村的变化,拍下中国工业化和城市化进程中农村的宁静与躁动、美好与创伤,也定格了农民的辛酸与喜悦、希望和幸福。