社会主义核心价值观的人内传播

□贾凌昌,杨剑

社会主义核心价值观的人内传播

□贾凌昌,杨剑

人内传播是个体接受外部信息并在人体内部进行信息处理的活动,米德的“主我”与“客我”范畴对此进行了揭示,其本质上是一个主我客我化,客我主我化的过程。社会主义核心价值观厘定了国家、社会和个体发展方向,为作为个体的“主我”建构提供了“国家客我”、“社会客我”和“个体客我”的规制。社会主义核心价值观作为沟通自我与社会的符号要达至个体心灵,仅仅依靠语言符号或者非语言符号难以完成使命。然而,认知基模的优化保证了社会主义核心价值观人内传播的实现。

核心价值观; 人内传播; 主我; 客我; 认知基模

人是社会性存在,他们绘制了人类社会这一美丽芬娆的光谱。因此,人需要在一定的社会体系中印证个体的存在。但除了人际关系之外,人更多地需要独处的空间,这个空间看似静谧一片,实则存在内部信息与思想的互动,而这个信息的自我沟通就是通常所说的人内传播。所谓人内传播,也可称为内向传播,是“个人接受外部信息并在人体内部进行信息处理的活动。”[1]61从此命题看,似乎人内传播是完全封闭的自我要求和互动系统,与外界不存在什么关联。实不然,作为心理过程的人内传播同样将社会性因子蕴摄其中,其存在着双向互动的构架,体现在米德所言的“主我”与“客我”之间,其本质上是主我客我化,客我主我化的过程。而社会主义核心价值观人内传播在于将“客我”要义渗透于“主我”之中,从而成就既兼有社会属性又兼具个体本性的真实自我。因而,以“主我”与“客我”架构来分析社会主义核心价值观传播不仅对自我的价值实现,而且对社会主义核心价值观传播都具有重要的意义。

一、社会主义核心价值观人内传播蕴义:以“客我”规制“主我”

米德在论证自我的结构时给出了“主我”—“客我”框架。在米德看来,自我是人们对自身形成的某种意识,是从主体角度反观作为客体自身而产生的心理现象。自我兼合的客体与主体双重特性使自我具备了反思意识。为表明人的反思性向度,米德把自我进行了“主我”与“客我”的界分。“主我”是自我反映的主体,“客我”是自我反映的客体。“客我”存在于主体意识之中,不过它是人类意识中的“客观”,而“主我”是为了对人类意识中存在的“客我”进行运演和操作,它本身并没有获得意识的青睐。总之,“主我”是个体自身行为的主体,“客我”体现着社会关系。“客我体现了一种普遍的行为模式,而主我则是个体情绪的真实表达。”[2]简单地看,“客我”外延延伸就是外在的社会规范或者通常意义上的行为要求,而“主我”是主体的主观情感与精神状态,这一状态需要“客我”来提醒与规范,否则就会走向完全的自我或者私我。本质上说,社会主义核心价值观正是广泛意义上的“客我”,它之所以获得生成正在于它能够通过有效的形式勾连“主我”,从而使“主我”沿着“客我”的道路上渐行渐远。问题是,究竟社会主义核心价值观是何种意义上的“客我”呢?它又是如何规范“主我”的呢?仍须详细阐述。

社会主义核心价值观厘定了国家、社会和个体发展方向,为作为个体的“主我”建构提供了“国家客我”、“社会客我”和“个体客我”的规制。我们知道,社会主义核心价值观规定的是国家、社会和个体三个层面的行为规范,那它何以成为个体的行为规则并规范“主我”的行为呢?其实这是对社会主义核心价值观的误解。的确,“三个倡导”对应国家、社会和个体三个层面,可是,这三个方面从指向上都指涉个人,因为即使是国家运行与社会治理,最终也无法离开个体的人来进行。而且,国家与社会亦是为了人的全面发展和终极存在的。这已在不同学者那里有过诸多的论证。总之,社会主义核心价值观依托人又为了人,正是依据人这一中心才确定了社会主义核心价值观作为合法性道德承诺的意义和功能。

社会主义核心价值观定位了社会发展的取向性,为“主我”的建构和发展提供了社会意义上的规制。社会主义核心价值观在社会层面的要求是自由、平等、公正、法治,这说明中国未来的社会应是以这四个维度作为向导的。这四个方面既是中国未来发展的价值追求,也是中国社会在发展进程中需要遵循的价值德性。以自由这一价值观来说,自从人类生成以来自由就作为重要维度镶嵌在人的本性之中。“如果自由的价值就像人们所理解的艺术价值一样——它有着自身的,与它对欣赏艺术者所造成的影响无关的价值,则我们虽然未必赞成,却不难理解这样的观点:自由有着基本的、形而上的重要意义,所以不管它给人们带来什么后果都应该加以维护。”[3]131显然,追求自由似乎满足了自我的要求。然而,“我们的意识和良知告诉我们,我们是自由的,能负责任的,可是我们在外部世界的日常经验中却受着因果律的支配。”[4]136故而,自由的追求并不是没有限度的,自由绝不在逻辑上,也不在实践中独立于社会主义核心价值观的总体性框架,它不只受到平等、公正以及法治等价值的约束,而且也受到国家和个人层面价值观的宰制。因此,作为自我,即使在内心深处存在自由的许诺,也不能一味膨胀自己的自由,否则就可能使平等、公正以及法治遭到伤害。那些主张无节制地施行个体自由的人当然看不到,“宝马女拖行交警”不仅是对自由的亵渎,也是对平等和法治的玷污。因而,作为坠入社会的个体,决不能只考虑自由本身,而不关切自由行使的条件。中国特色社会主义社会必然是这样一个统一体,“在其中个人为了整体的利益放弃了他们自己的自私的欲望。如果人们想自由地生活而不当掌权的利益集团的工具的话,社会就不应被认为是相互冲突的利益间的均衡器”[5]648,而应是利益协调和一致的稳定阀。这样,不仅作为“自由、平等、公正、法治”的社会价值观能够对自我进行价值引领,而且具有现代意义上的公民人格能够得以最终形成。

社会主义核心价值观定位了个体发展的伦理性,它为“主我”的建构和发展提供了个人层面的规制。在市场经济背景下,交换形态的普遍化缔造了普遍性的依存关系,于是,个体与个体之间不可避免地呈现为手段与目的的关系。市场经济造就的也是逐利的社会,在此中,人们可以运用能动性成就不同的职业行为和生活方式,从而在历史中留下自己的痕迹,可能的话,还会作为一种遗产延续至未来。同时,我们力图制定正确生活计划的同时获取合理的利益并使自己获得他者和社会的承认,但即使如此,个体的选择和计划也必然要接受伦理道德的约束和审核,接受理性的制控。“一个人的生活计划是理性的,当且仅当(1)当这些计划运用于他的处境中所有相关的特征时,这是一种与理性选择原则相一致的计划,而且(2)在满足这种条件的计划中,他使用了完全的审慎理性来选择这种计划,即他完全意识到了相关的事实并仔细考虑了所有结果。”[6]408如果不考虑生活计划的理性因素,自我在建构中就可能将“爱国、敬业、诚信、友善”等价值观进行抛弃。因为,“人们不可能独自生存在这个世界上,个人愿望的实现也不可能完全不考虑他人的行为和意愿。”[7]68一个缺少伦理美德的人不仅会在人生历程的具体场合中丧失那种通过参与道德实践而能够得到的优秀,而且他作为整体的自身也存在着心灵瑕疵与缺陷,对这样的人,生活不可能给予其美好的眷顾,他也不值得过“最好的生活”。诚然,即使一个人要过伦理的生活,但依然要面临不同的选择,在这些选择中,可能一种选择意味着对另一种选择的伤害。社会主义核心价值观诉诸普遍性,但却是在特殊场域中运用的,这意味着“二十四字”规定不可能同时发挥影响,某一个价值观规定运用的充足理由必然会剔除另一个价值观运用的充足理由,一个行为者决定的价值根据必然会排除另一种价值根据。此时就需要进行价值排序。任何价值观都存在价值等级和序列,社会主义核心价值观也不例外。纵然如此,也需在具体场域中将价值序列等级中暂时没有运用或者运用能力稍后的价值观伤害降至最低程度。

社会主义核心价值观定位了国家的合法性,为“主我”价值的实现提供了稳定的共同体框架。社会和个体只有相互牵制才能最终成就自我,如果自我将它从社会中脱离,摆脱社会格局的“强制”,期望寻找某种新的价值定位,难免还会走向社会规约的“藩篱”。然而,即使如此,要实现个体的愿景,必然需要国家力量的捍卫。“‘富强、民主、文明、和谐’是社会主义现代化国家的建设目标,也是中国特色社会主义的价值追求,在社会主义核心价值观中居于最高层次,对其他层次的价值理念具有统领作用。”[8]于是,社会主义核心价值观就在社会价值和个体价值之间搭设了一座桥梁,换言之,国家价值合理化论证的关键部分必须立足于社会的同时实现个体价值的活跃。然而,这还有一个前提,那就是,国家首先需要进行合法性证成,否则,国家又如何来维护个体的成长呢?因此,如何为社会和自我的互动提供共同体框架问题就演化为国家的伦理正当性问题,而一旦提出国家伦理正当性问题实际上就演化为国家伦理问题。我们知道,国家的存在以维护某种政治经济社会发展秩序为使命,这意味着,国家作为一种政治结构要获得合法性必须与社会以及个体的价值诉求表现为大体的一致性。从个体角度看,政治结构的稳固性与合法性应是构建什么样的政治体制问题,这里蕴含的是公民对国家的价值期盼。换言之,国家在维护统治阶级价值的同时必须考量公民诉求,从而来获取人民的认肯。因此,国家在运行中就要尊重一定的规范,唯有内摄道德规范因子的国家才能够获取合法性。由此,“富强、民主、文明、和谐”这一价值定位,它们从历史和现实维度诉说着国家的合法性,而且证成着国家的伦理正当性。已经发生的历史和即将走向的未来都表明,国家实力的增强和人们生活的幸福成正比关系,国家好人民才会好。因此,作为国家发展伦理向度最高表述的社会主义核心价值观,必将整合不同的社会力量,并通过合法创新的方式将社会和个体联结为一个整体,从而真实勾连自我、国家与社会,使个体在为国家和社会贡献青春的同时真实地实现和创造自我。

二、社会主义核心价值观人内传播的前提:符号化承担

作为个体的“主我”受到了“社会客我”、“个体客我”以及“国家客我”的规制。然而问题是,作为一种规范的社会主义核心价值观是否能很快到达受众并被受众吸取至心灵框架呢?这涉及传播效果问题。其实,社会主义核心价值观并不像早期“魔弹论”主张的那样,一经媒介就能迅速地传递给受众。“魔弹论”淡化了传播的客观要素,将受众的能动性进行了消解,没有顾忌主体的选择性。加之,随着社会多元化态势的形成,人们的思想日趋多元,选择形式日益多样,从而人们的潜在欲望得到了激发。因此,期许社会主义核心价值观像“子弹”一样直接射入内心是天真的。故而,困难在于,不是社会主义核心价值观能不能用符号表达,而是用何种符号才能更精确地呈现其内涵。只有社会主义核心价值观表达准确,其对人们的规范、承诺才能更好地兑现。然而,在价值观发展的历史征程中,如何能够使一种价值观准确地获得表达却长时间困扰着我们,对于任何人,都在为某种价值观的清晰和规范而伤神。

米德曾借用“姿态”概念来沟通“主我”与“客我”。姿态可以是任何刺激和反应,对人类活动来说,必须把姿态放到社会脉络之中进行,姿态的意义来源于其承载的社会信息。在米德看来,任何姿态都承载某种意义并发挥沟通作用,但成功的沟通在于沟通者之间能获得某种意义大体一致的姿态形式。在米德那里,相较于作为身体的姿态,声音姿态被毫无怀疑地确立了其权威地位,因为声音能使发出者与接收者保持相似的理解,声音发出之后接收者能在准确的意义上做出发出者所期望的反应。声音姿态的本质是沟通者和对象者间语言的运用问题。然而,这并非意味着所有的声音语言都是存在价值的,只有话语的意义引起了对方的回应,这组语言对对话双方才是有意义的,米德把这种语言称为“有意义的象征符”。因此,语言理应成为社会主义核心价值观大众传播的首选符号。这需要对社会主义核心价值观诠释时尽量做到表达清晰、运用规范,尤其要注意其在语言转化时对象与名称的指称联系,以及指称和社会主义核心价值观意义的关联,确保其在语言传播上的指称一致,避免传播的失真和误导。

的确,语言作为社会主义核心价值观的传播符号,具有即时性和灵活性,也能在一定程度上诠释其内涵,然而由于语言的多义性,使其在表达上可能使社会主义核心价值观歧义丛生。“我们共享的是符号,而不是符号的语义。意义总是因人而异的,是建立在个人经验之上的,是个人反应组合的结果;无疑,任何两个人理解的语义都是不同的(不过,我们无法完全验证,不同人理解的语义是否相同)。对个人而言,符号的意义总是比词典里记录的共同语义丰富。意义是无穷无尽的。”[9]65-66因此,在运用语言对社会主义核心价值观进行呈现时本身就存在着“语言伦理”问题,然而,“一旦涉及语言所表达的内容(意义),我们就会发现,语言就有了‘真假’、‘善恶’、‘美丑’、‘似是而非’、‘似非而是’等特点,因而它就有了价值、伦理意义。”[10]所以,只依靠语言对社会主义核心价值观进行传播还不够。

这样一来,文字的作用就获得了凸显。文字相较于语言的音响性,文字的“视觉印象也比音响印象更为明晰和持久。”[11]50这说明文字的确具有语言所没有的价值观表达优势。在赵宪章看来,文字作为表达符号具有实指性,与视觉效果对比,文字符号更具主导性质,即文字作为符号能够诠释文本的主要意义,而其他的符号只是作为辅助手段而存在,就像课堂教学中运用多媒体一样。尽管多媒体呈现的内容丰富,形式多样,但终归无法离开教师的讲解而单独存在,否则,只需要多媒体就足以完成大学的教学使命,还有教师存在的必要么?此外,文字还有极强的记忆功能,而这是声音符号无法比拟的。在王蒙看来,有实物又有文本的材料能够给人们留下深刻的印象,我们会讲解许多历史,也会传递某种文化观念,但其最后都是以文字进行留存的,它们变成了档案,“很多东西之所以能够有很高的价值,是由于文本的可爱,而不是由于别的。”[12]因此,要加强文字在社会主义核心价值观传播中的作用。要使文字符合社会主义核心价值观传播的目的和方向,在文字表达中“必须进一步服务于某种可理解的目的,这种可理解性不仅在于行动者所处的情景及目的,而且还在于社会语境。以这种方式说出句法上有序的句子……这样才能使我的意思能被别人理解。”[13]28

然而,这是否意味着以文字来表达社会主义核心价值观就无问题呢?并不尽然。首先,从符号角度上看,文字符号的流动性和连续性需要的不同词语势必要在段落链条上有前有后的逻辑组合才能表达观念和思想,但指示符号却能将一个概念或范畴进行整体性的清晰表达,正如绿灯亮起,人们就会按部就班地通行,这是对交通法规文字符号的指示处理。其次,社会主义核心价值观的“二十四字”规定需要解释,无论哪一个层面的价值规定,都可以用相当数量的篇幅来诠释。然而,当对某一个价值观进行解释之时,必然会使用具体的语词来加以组织和构造,无论语词处于缺失还是饱满状态,都无法对某一价值观进行彻底的说明,而只能是一种有限度的近似阐述。因而对有效实现社会主义核心价值观的传播还须借助于非语言符号。

非语言符号可分为三类:一是作为语言文字符号的伴生符,如发声的高或低,语速的快或慢、文字的字体等,它们可以称为副语言;其次是体态符号(gesture),比如说手势、眼神、表情等;三是一些物化或仪式化的符号,如不同的仪式象征、相异的服饰、美术与音乐等,这类符号具有独立性和能动性。非常明显,非语言符号的生动性和直观性使人们更加容易接受。对社会主义核心价值观传播而言,由于人们的教育水平、知识素养、职业性质、生活时空不尽相同,这说明并不是所有人都能对社会主义核心价值观进行相对独立而细致的审视,于是也就决定了大家不可能将自己的体悟升华到某种理论化高度。反而,经常出现的情形倒是他们会把抽象的范畴符号具化为某种形象的符号进行消化。因而,需要运用多种方式把社会主义核心价值观的规定形象化为不同的符号,一旦把抽象的文字符号转化为具体的非语言等形象符号,不需要经过受众的理性思维系统,只要通过反复的运演形成受众的条件反射就可使人们接受社会主义核心价值观。然而,非语言符号也伴随着不同的时空享受不同的待遇,承担不同的含意,毕竟,任何象征符都是一种特定的文化现象的反映,在不同的环境中其可能获得的解释也不尽相同。

因此,社会主义核心价值观传播绝不是单一符号能够承担的,每种承担都存在优势,也有其不足,而这也恰恰说明,社会主义核心价值观传播需要借助于不同的符号来进行,语言文字和非语言符号共同担负起了社会主义核心价值观传播的任务。由于一种符号是符号对象、形式和意义三个方面的结合,所以,社会主义核心价值观符号化的承担也体现为社会主义核心价值观与符号的要素结合之中。这需要通过对符号形式的社会主义核心价值观创造实现其传播与符号灵活性的联姻。社会主义核心价值观符号设计是原则性和灵活性的统一。一方面,符号设计需要依托社会主义核心价值观内涵,但另一方面,也要给予符号以灵活尺度和空间。卡西尔说:“真正的人类符号并不体现在它的一律性上,而是体现在他的多面性上,它不是僵硬呆板的,而是灵活多变的。”[14]47而索绪尔用“任意性”指称符号的灵活性。任何符号都既表征内容又代表形式,而相同的内容却可以用不同的符号进行表示,正如对同一个动物,可以用不同的画面或图片来呈现一样。对社会主义核心价值观来说,符号形式的灵活性为其建构和传播提供了必要性条件,它完全能够根据不同的时空背景和需要,在多种多样的不同符号中找到呈现其意义的载体,或者文字、或者声音、电视,或者图片,或者漫画,或者电影,等等。当已有符号形式无法满足变化发展的社会需要时,我们又能创造新的符号形式来满足核心价值观传播的需要。这样,社会主义核心价值观不仅实现了抽象性和具体性的结合,而且能够在原则性和流动性中找到最佳的契合,从而为其传播提供可行的思路。

三、社会主义核心价值观人内传播的实现:认知基模

到此已经清楚,一旦我们把社会主义核心价值观运用符号递交到个体面前就为其成功进行人内传播提供了前提,因为社会主义核心价值观并不可能像魔弹一样立即进入人们的内心,这需要一个过程,而此过程恰恰是最困难的。为此,人们苦思冥想,设计了很多模式,比较流行的人内传播模式如米德的“主我——客我”框架,布鲁默的“自我互动”模式以及内省式思考模型,等等。目前,认知基模理论占据着人内传播的理论空间。

认知基模理论是随着信息时代的到来而生成的,在信息时代,人们每天会面临大量的信息,在此境遇中,人们之所以还能有序地处理信息是因为人的大脑中存在着某种“认知基模”。认知基模(schema)由皮亚杰最先在认知发展框架中提及,以后被拓展到传播学等领域。按照郭庆光的说法,认知基模是人的认知行为的基本模式,或者叫心智结构、认知结构、认知导引结构。换言之,认知基模是在人的心灵框架中预存的概念框架与理论图式,类似于米德所言的“主我”,当外界的“客我”作用于基模时,基模会提取已存的质料来对外界介入的信息进行判断与取舍。“基模的功能是在我们遇到新的信息时,通过动员和组织原有的知识和经验、补足新的要素来进行处理、对新信息的性质做出判断、预测其结果,以确定我们对新信息的反应。”[15]69

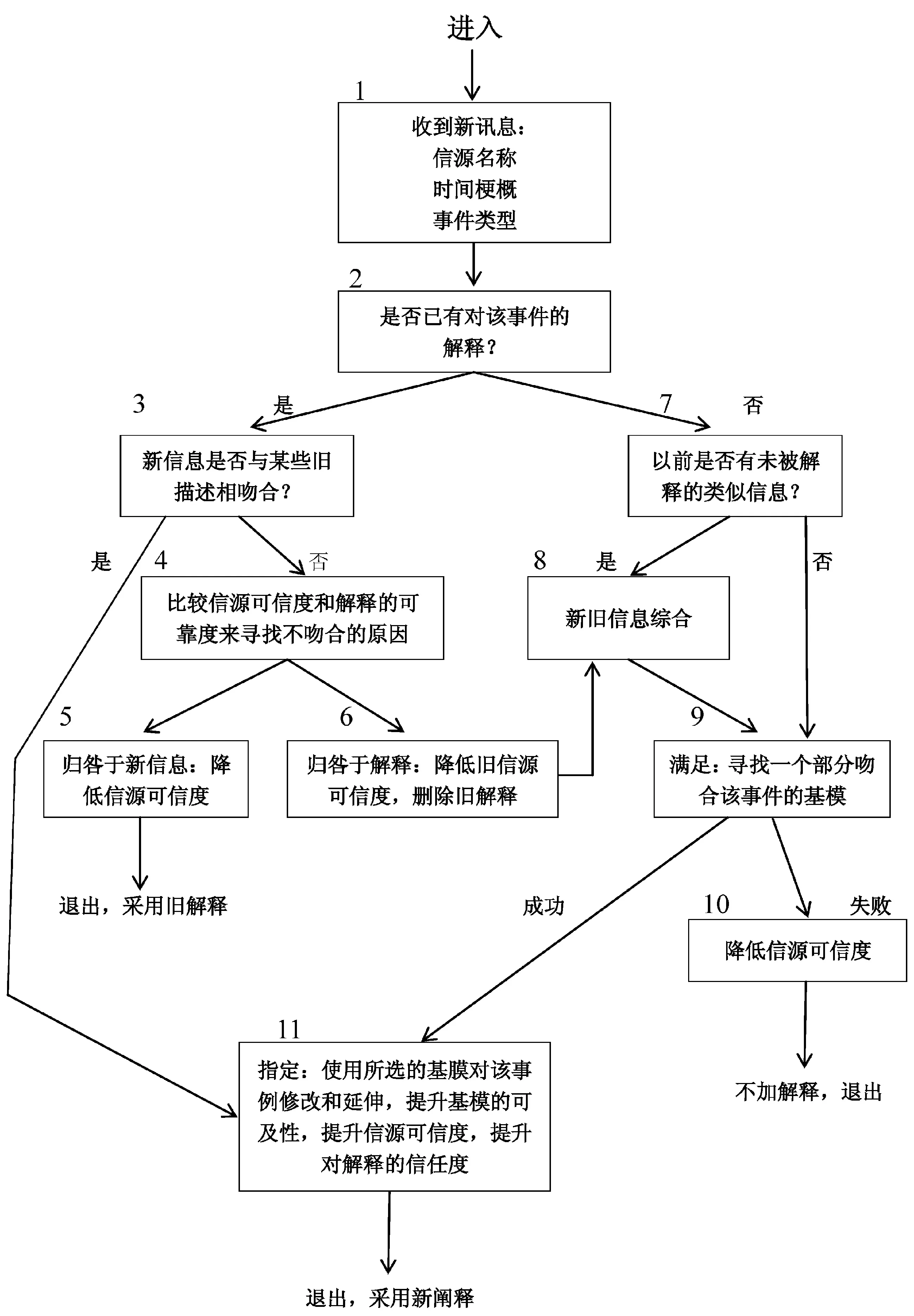

引自阿克塞尔罗德《认知与信息处理过程的基模理论》(1973)

美国作家罗伯特·阿克塞尔罗德提出过类似的信息处理模式(见下图)。此图清晰表明:既存在大脑中的认知基模一经被外界信息促动,就会将其唤起,唤起以后其将作用于每一个渗入到大脑的信息中。社会发展的复杂性、事件类型的多样性以及信息的庞杂性决定了有的信息可能与认知基模相吻合,有些信息不能实现与基模的匹配。当信息与个体的认知基模吻合时,人们乐意用已有的认知基模对此做出解释,反之,就会对新旧信息进行筛选对比,信息的中断、连续以及反思等都会相继出现。以此分析社会主义核心价值观也存在两种情况:第一种情况,社会主义核心价值观与个体既存的认知基模相吻合。当社会主义核心价值观传递的要素与个体的认知基模大体一致时,个体会倾向于接受传播者传递的价值信息。然而,更多的是第二种情况,即个体的认知基模往往与社会主义核心价值观相冲突。认知基模包括动力、认知与调节三大系统。分而言之,动力系统是个体根据相异的期望择取与之相应的思维导图和认知范式对信息施加选择的动机和需求,换言之,动力系统告诉个体为什么选择此思维方式而不是彼方式,这并不意味着彼方式的非合理性,而恰恰在于此思维方式更契合个体的特定需求。认知系统类似于价值系统,是个体根据以往成型的价值取向以及知识图景引导人们如何进行信息的选择与加工,告诉人们信息的介入应该遵循何种个体价值框架。调节系统是个体的非理性因素如情感、意志等对选择过程的制约。较之于认知系统,调节系统看上去处于隐形状态,其实不然,它有意或无意地对个体的判断施加这样或者那样的影响。

与此相应,认知基模与社会主义核心价值观冲突亦有三种呈现:一是社会主义核心价值观知识体系与个体的认知框架与结构无法匹配,不能获得共鸣,个体对社会主义核心价值观的激情不能燃烧;二是即使社会主义核心价值观与个体的认知系统达成了一致,但其可能无法激发个体的欲望,远离了个体的诉求;三是个体与社会主义核心价值观调节系统遭到破坏,非理性因素的调节作用得不到有效发挥。

从此意义上看,社会主义核心价值观人内传播本质上是其与认知基模互动交往的过程。因此,假如提升了二者互动的效果,特别是在认知基模的动力系统、认知系统和调节系统上进行优化,也就为社会主义核心价值观人内传播提供了可能。这要求:(1)以需要层级的提升来维护认知基模的动力系统。按照马斯洛的需要层次理论,人存在多层次需要,这样一来,在个体需要和社会需要之间难免会产生抵牾,如果能引导个体认清需要的层次并合理安排自己的需要,把国家与社会需要升华为个体需要,这时就会提升个体接受社会主义核心价值观的能力。(2)促进价值观念的更新重铸,提升个体价值品味。以社会主义核心价值观为主导,在对个体的教育中把价值向度与价值澄清方法结合起来,把价值理性与价值感受互相衔接,把价值思考与价值体悟相互联姻,从而使个体在价值学习和体悟中提升价值感受和水平。(3)以理性为基的非理性因素调动。加强非理性因素在认知基模中的诱导功能,用理性引导其与个体心理内在相容。做到了这些,认知基模必然会在需要的层级、价值的层级以及非理性的层级上得到滋养,从而为社会主义核心价值观传播提供精神性场域。

四、结语

任何符号都会在社会主义核心价值观大众传播的接力中留下时代的印刻,都会标识人类认识中发生的种种间隔。但这并不是说仅仅依托符号就能把社会主义核心价值观渗透到人的心灵框架中。借助于语言文字等符号只是将社会主义核心价值观传递给个体,但个体要想真正对社会主义核心价值观拥有所有权他必须与认知基模进行互动才有可能。符号保证了社会主义核心价值观的个体到达,但认知基模使社会主义核心价值观能够真正镶嵌到个体的心灵之中。毕竟社会主义核心价值观的传播是一个长期的过程,期望仅仅通过符合以及认知基模可能还不能完成其传播的使命,作为传播者,我们要在新媒体语境下学会打破学科的界限从而找寻到不同的传播符号和人内传播模式,在大众以及符号之间寻求某种最佳的一致性。这样,社会主义核心价值观的人内传播期望才能最终实现。

[1]郭庆光:《传播学教程》,北京:中国人民大学出版社2011年版。

[2]仲霞:《米德“自我”思想研究》,载《长春理工大学学报》2012年第7期。

[3](美)德沃金:《至上的美德:平等理论与实践》,冯克利译,南京:江苏人民出版社2003年版。

[4](美)汉娜·阿伦特:《过去与未来之间》,王寅丽、张丽丽译,南京:译林出版社2011年版。

[5](美)施特劳斯:《政治哲学史》(下),李天然等译,石家庄:河北人民出版社1993年版。

[6] John Rawls.ATheoryofJustice,Cambridge: Harvard University Press,1971.

[7](美)沃尔特·李普曼:《幻影公众》,林牧茵译,上海:复旦大学出版社2013年版。

[8]刘泽雨:《论社会主义核心价值观的三个维度》,载《思想理论教育》2014第9期。

[9](美)威尔伯·施拉姆:《传播学概论》,何道宽译,北京:中国人民大学出版社2010年版。

[10]强以华:《语言伦理与媒体伦理》,载《道德与文明》2011年第1期。

[11](瑞士)索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,北京:商务印书馆2009年版。

[12]王蒙:《语言的功能与陷阱》,载《中国海洋大学学报》2004年第6期。

[13](美)麦金太尔:《依赖性的理性动物人类为什么需要德性》,刘玮译,南京:译林出版社2013年版。

[14](德)卡西尔:《人论》,甘阳译,上海:上海译文出版社1997年版。

[15] 郭庆光:《传播学教程》,北京:中国人民大学出版社2011年版。

责任编辑 吴兰丽

The Core Values of Socialism’s Intrapersonal Communication

JIA ling-chang, YANG Jian,

ShangraoNormalUniversity

Intrapersonal Communication is an activity when one accepts outer information and processes it inside, which is revealed by Mead’s Me and I theory. Essentially, it is a process of transformation from Me to I and I to Me. Socialist Core Values integrate the development direction of the nation, society and individuals, processing the individual Me construct with the regulation of National I, Social I and Individual I. The core values of socialism, which act as the symbols to communicate individualists with society, are truly difficult in reaching individual souls simply by depending on lingual symbols or non-lingual symbols. On the contrary, the marriage between the core values of socialism and flexibility of symbols will contribute to its intrapersonal communication.

the core values; intrapersonal communication; me; I; optimization of cognitive model

贾凌昌,上饶师范学院马克思主义学院副教授;杨剑,上饶师范学院文学与传播学院讲师

国家社会科学基金项目“社会主义核心价值观大众传播的多样形式研究”(15BKS095);江西省中国特色社会主义理论专项课题“红色基因与培育社会主义核心价值观研究”阶段性成果

2017-01-03

B018

A

1671-7023(2017)03-0054-07