针刀与针刺治疗第三腰椎横突综合征疗效比较的Meta分析※

● 陈 梅 刘福水 周凡媛 赵梅梅 方 婷

针刀与针刺治疗第三腰椎横突综合征疗效比较的Meta分析※

● 陈 梅 刘福水▲周凡媛 赵梅梅 方 婷

目的:评价针刀与针刺治疗第三腰椎横突综合征疗效和安全性差异。方法:计算机检索万方数据库(Wangfang Data)、中国知网(CNKI)、中国生物医学文献数据库(CBM)、维普数据库(VIP)、Cochrane Library(2016年第4期)和PubMed ,检索时间从各数据库建库至2016年10月31日。纳入针刀与针刺对比治疗第三腰椎横突综合征的临床随机对照试验。由两名评价者根据Cochrane系统评价手册的要求独立提取资料并交叉核对,采用RevMan 5.3.0软件进行Meta分析。结果:最终纳入6个随机对照试验,共781例患者。Meta分析结果显示,针刀组治疗第三腰椎横突综合征的近期总有效率及治愈率均高于针刺组。其合并OR值及95%CI分别为:OR=5.65,95%CI[3.32,9.60];OR=4.25,95%CI[3.12,5.78]。结论:针刀治疗第三腰椎横突综合征疗效优于针刺。但由于本研究纳入试验数少、质量不高,且均未报道不良现象,因此需设计更严格的临床随机对照试验来进一步验证结论。

针刀 针刺 第三腰椎横突综合征 Meta分析 系统评价

第三腰椎横突综合征(syndrome of the third lumbar vertebral transverse process,TLVTPS)是由于腰部长期劳损、筋膜增厚挛缩、肌肉粘连等导致神经、血管受到摩擦、卡压,从而出现第三腰椎横突尖端局部压痛、腰臀部牵扯痛或酸痛及腰部活动受限为主要临床表现的综合征[1]。本病常见于青壮年体力劳动者[2],但随着社会以及工作环境的变化,发病率逐年上升[3],发病人群也越来越多,特别是重体力劳动者、久坐久站工作人群多见[4]。第三腰椎横突综合征是腰痛或腰腿痛病人的常见疾病之一,严重影响生活质量,给患者带来沉重的负担[5,6]。针刀和针刺是临床上腰三横突综合征的常用治疗方法[7]。但目前尚缺乏用循证医学研究方法评价两者的疗效和安全性差异,因此本文通过收集针刀与针刺治疗第三腰椎横突综合征的临床随机对照试验,运用系统评价研究的方法,进行质量评价与Meta分析,为临床治疗提供循证医学参考依据。

1 资料和方法

1.1 检索策略 计算机检索万方数据库(Wangfang Data)、中国知网(CNKI)、中国生物医学文献数据库(CBM)、维普数据库(VIP)、Cochrane Library(2016年第4期)和PubMed。中文检索词为“针刀,第三腰椎横突综合征,腰三横突综合征,L3横突综合征,腰痛等”;英文检索词为“acupotomy therapy,acupotomy,acupotomology,needle-knife,third lumbar vertebral foramen syndrome,syndrome of the third lumbar vertebra transverse process,syndrome of the third lumbar vertebral transverse process,low back pain”等。

1.2 纳入标准 (1)研究类型:针刀与针刺治疗第三腰椎横突综合征的随机对照试验(RCTs),包括中文和英文文献。(2)研究对象:临床诊断标准明确,且均确诊为第三腰椎横突综合征者。患者年龄、性别、病情轻重、病例来源及病程等不限。(3)干预措施:试验组为单一针刀疗法,对照组为单一针刺或配合拔罐、TDP神灯、电疗(疗程、针具规格、选穴、针刺及行针手法、留针时间不限)。(4)结局指标:主要指标为治愈率、总有效率,次要指标为症状改善视觉模拟(VAS)评分及不良现象发生情况。

1.3 排除标准 (1)无明确或公认的诊断及疗效标准;(2)非随机对照试验;(3)干预措施不符,如治疗组包含非针刀疗法、对照组包含非针刺为主要疗法;(4)重复文献;(5)综述及理论研究性文献;(6)动物实验。

1.4 资料提取和质量评价 (1)资料提取:由两名评价者(陈梅,方婷)对检索出的文献独立进行阅读及筛选,确定纳入文献,并进行数据提取,包括研究类型、研究对象、干预措施、方法学、结局指标、失访随访情况等。而后交叉核对结果,对有争议者通过讨论或征求第3者(刘福水)意见解决。(2)质量评价:按照Jadad评价量表及标准[8]进行文献质量评价:即:①随机:共2分;提及随机字样得1分,具体叙述其实现方法得2分;②盲法的使用:共2分,提及盲法的使用得1分,具体叙述其实现方法得2分;③退出和失访:共1分;提及失访及退出情况得1分。共5分,0~2分为低质量文献,3~5分为高质量文献。采用Cochrane系统评价手册[9]推荐使用的偏倚风险评价工具对文献进行偏倚风险评估。

1.5 统计学分析 采用Cochrane协作网提供的RevMan 5.3.0软件进行统计学分析。各研究间的异质性检验使用χ2检验(检验水准α=0.05),若I2<50%,P>0.10,说明同质性好,采用固定效应模型;若I2>50%,P<0.10,说明异质性较大,尽可能找出异质性的来源,如无临床或方法学上的异质性,采用随机效应模型。使用比值比(odds ratio,OR)进行计数资料统计,使用加权均数差(weighted mean difference,WMD)进行计量资料统计,并计算95%可信区间(confidence interval,CI)。

2 结果

2.1 文献检索结果 按照既定检索策略,共检索出相关文献1675篇,全部导入ENDNOTE X7软件除重后得593篇,包含期刊文献465篇,会议论文106篇,学位论文19篇,专利著作3篇。其中5篇为英文文献,其余均为中文文献。依据纳入及排除标准,阅读标题、摘要及全文后,最终纳入6篇文献,共781例患者。文献筛选流程见图1。

2.2 纳入研究特征 ⑴研究类型:有1项试验[12]为多中心随机对照试验,其余5项[10,11,13-15]均为单中心随机对照试验。⑵研究对象:诊断标准5项试验[11-15]采用国家中医药管理局《中医病症诊断疗效标准》,1项试验[10]采用《Applied Small of the Back and Cervix Pain Theory》及《Pathogeny Therapeutics About Spinal Column Diseases》诊断标准。疗效标准有2项试验[11,14]采用国家中医药管理局《中医病症诊断疗效标准》,2项试验[12,13]采用日本骨科协会下腰痛功能评分标准,1项试验[10]采用日本整形外科学会制定的《腰椎疾患治疗成绩评分标准》,1项试验[15]采用《中华骨科学脊柱学组腰腿痛手术评定标准》和Macnab疗效评定标准。2项试验[12,13]交代了纳入和排除标准,2项试验[10,11]交代了排除标准。1项试验[13]交代了脱落和剔除标准。⑶干预措施:试验组均为单一针刀疗法,对照组3项试验为单一针刺疗法,1项试验为针刺结合TDP神灯、拔罐法,1项为电针结合电疗法。⑷结局指标:所有纳入试验均观察了近期总有效率和治愈率;2项试验[12,14]观察了远期(随访)总有效率和治愈率;2项试验[11,13]观察了近期(治疗结束后)症状改善视觉模拟积分(VAS)情况。

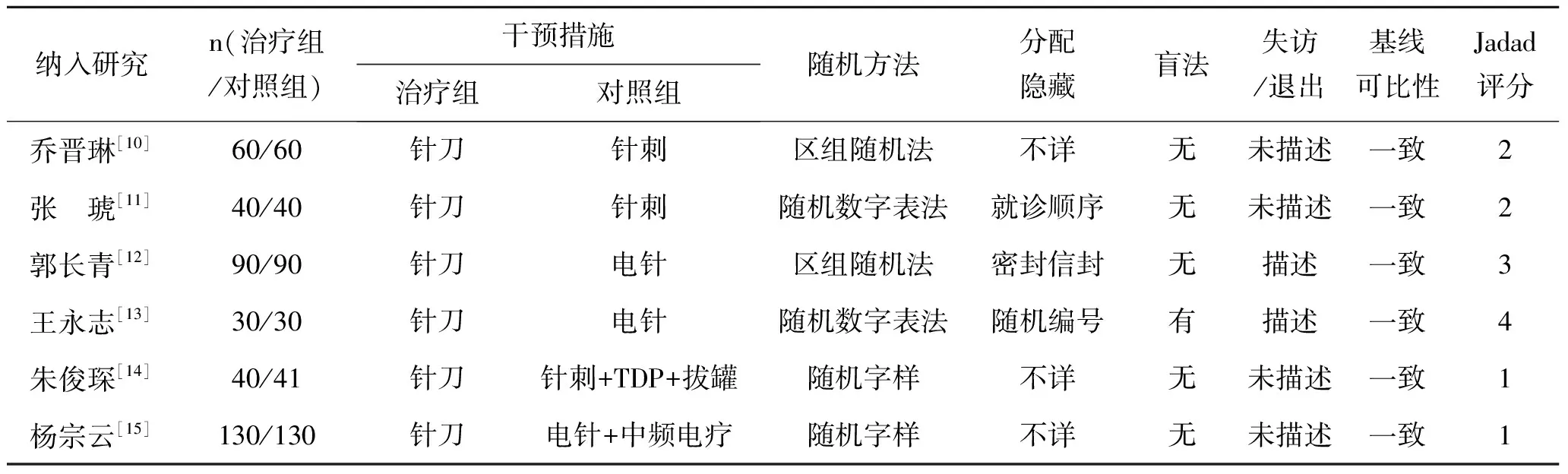

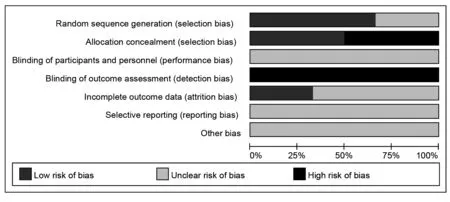

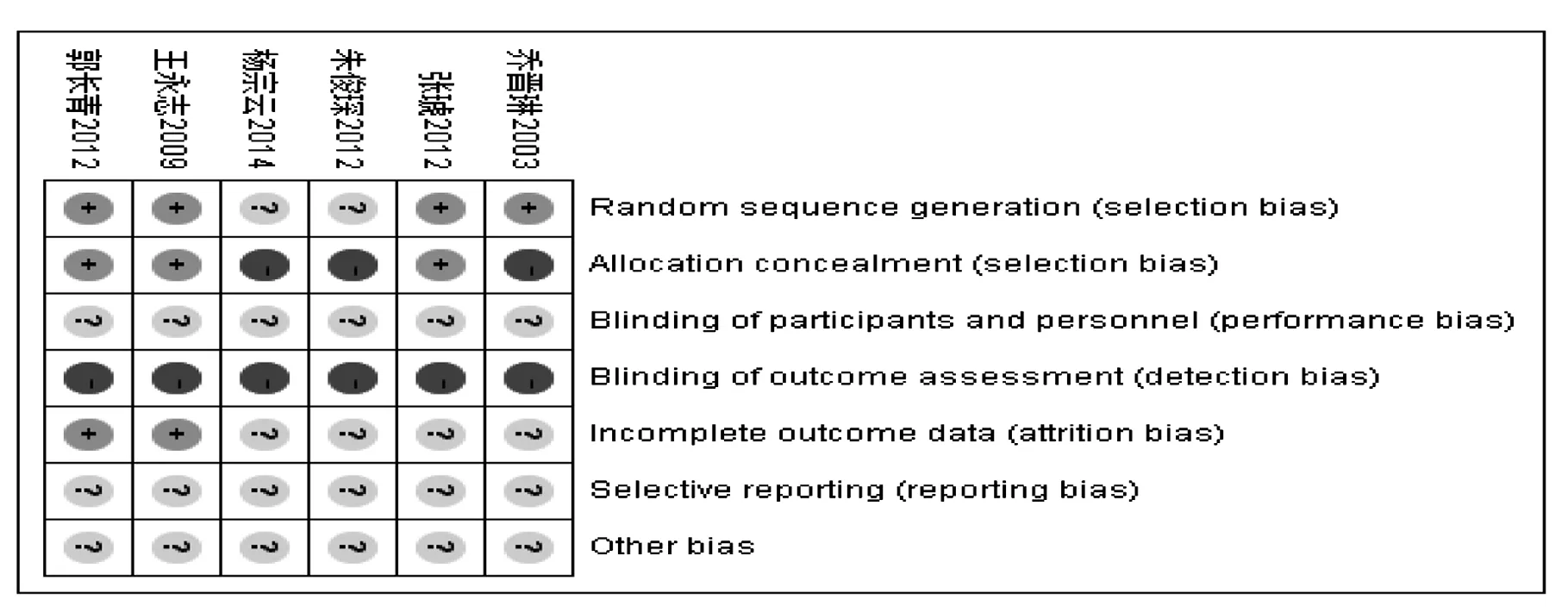

2.3 纳入研究的质量评价 纳入的6项试验中,2项试验[10,12]采用区组随机法,2项试验[11,13]采用随机数字表法,其余2项试验仅提及随机。3项试验[11-13]描述了分配隐藏方法。1项试验[13]提及盲法,其余5项试验[10-12]均未提及盲法使用。1项试验[13]报道了病例脱落和剔除情况,1项试验[12]报道了失访情况。所有试验均交代了基线可比性。Jadad量表评分显示2项为高质量文献,其余4项为低质量文献。纳入研究特征及质量评价见表1,各个试验的偏倚分析见图2、3。

表1 纳入研究情况

图2 纳入试验的偏移风险分析

图3 纳入试验的偏移风险总结

2.4 安全性评价 6项试验均未报道不良现象的发生情况。

2.5 Meta分析结果

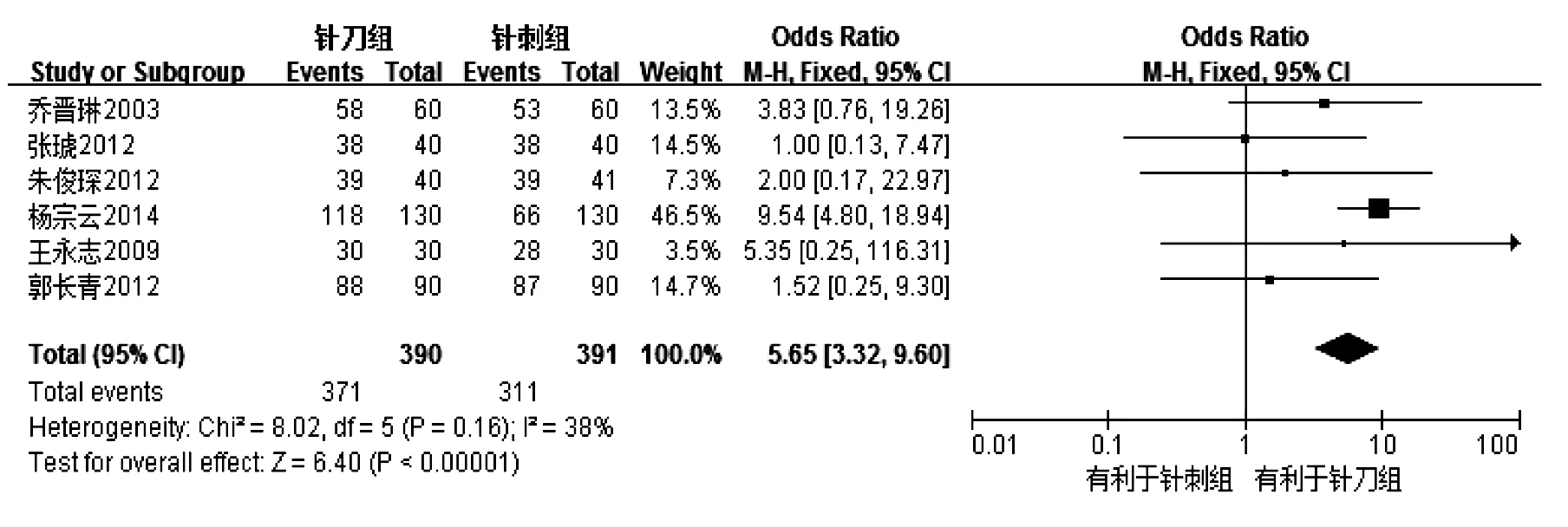

2.5.1 近期总有效率比较 针刀组和针刺组近期总有效率比较,异质性检验显示同质性好(χ2=8.02,P>0.05 ),采用固定效应模型统计。Meta分析显示针刀组总有效率高于针刺组[OR=5.65,95%CI(3.32,9.60),Z=6.40,P<0.01]。见图4。

图4 针刀与针刺治疗第三腰椎横突综合征总有效率比较

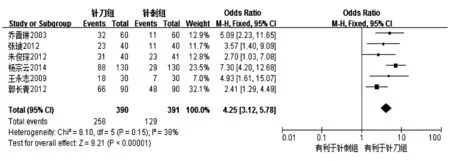

2.5.2 近期治愈率比较 针刀组和针刺组近期治愈率比较,异质性检验显示同质性好(χ2=8.10,P>0.05 ),采用固定效应模型统计。Meta分析显示针刀组总有效率高于针刺组[OR=4.25,95%CI(3.12,5.78),Z=9.21,P<0.01]。见图5。

图5 针刀与针灸治疗第三腰椎横突综合征治愈率比较

3 讨论

第三腰椎横突综合征属于中医学经筋病,是指在各种致病因素的作用下人体筋肉系统发生病变而引起的各种急慢性损伤症状及体征[16]。目前研究认为,在腰腹部活动时,腰三横突周围软组织承受的拉应力最大[17],易发生撕裂损伤,引起无菌性炎症反应,继而刺激或压迫神经血管产生疼痛[18-19],出现反射性肌紧张痉挛,导致局部循环障碍、代谢产物堆积,加重疼痛[20]。如此循环,腰三横突局部形成粘连、挛缩、纤维化,使局部软组织张力和筋膜间室的压力增高,生物力学失衡[21]。针刀既继承了中医“经筋疗法”,同时又吸收了西医“手术刀”的原理,可剥离腰三横突周围软组织的粘连、瘢痕、挛缩,降低局部软组织的张力和筋膜间室的压力[22],减轻神经血管的刺激或压迫[23],减轻疼痛,加之人体不断地自我修复,从而使第三腰椎横突局部逐渐恢复力学平衡。

本研究结果显示针刀治疗第三腰椎横突综合征近期总有效率和治愈率均优于针刺。结果提示第三腰椎横突综合征是针刀疗法的适应症和优势病种,与已有的文献计量学研究结论一致[24]。本研究纳入的研究数量少且质量不高,因此需进行更严格的临床随机对照试验来进一步验证上述结论,为临床推广针刀疗法提供可靠的循证医学证据。

[1]梁兴森,温优良,林 吕,等.刺络放血为主治疗第三腰椎横突综合征的疗效观察[J].颈腰痛杂志,2011,32(4):309-311.

[2]孙雨桐,王希琳.针灸治疗腰三横突综合征研究概况[J].中医药临床杂志,2016,28(10):1495-1497.

[3]汲广成,乔晋琳,李金牛,等.第三腰椎横突综合征研究进展[J].辽宁中医药大学学报,2014,16(7):134-135.

[4]唐 杰,张 军,孙树椿,等.第三腰椎横突综合征的研究进展[J].中国中医骨伤科杂志,2011,19(2):59-62.

[5]Roudsari B,Jarvik J G.Lumbar spine MRI for low back pain: indications and yield[J].American Journal of Roentgenology,2010,195(3):550-559.

[6]Vassilaki, Hurwitz L. Perspectives on pain in the low back and neck:global burden, epidemiology, and management[J].Hawaii Journal Med Public Health. 2014,73(4):122-126.

[7]田弯弯,李开平,李 敏,等.针刀治疗运动系统疾病试验研究进展[J].辽宁中医药大学学报,2016,18(4):144-147.

[8]Jadad A R,Moore R A,Carroll D,et al.Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary?[J].Controlled clinical trials,1996,17(1):1-12.

[9]李 静,李幼平.不断完善与发展的Cochrane系统评价[J].中国循证医学杂志,2008,8(9):742-743.

[10]乔晋琳,王健瑞,顾 群,等.针刀治疗第三腰椎横突综合征:随机对照观察[J].中国临床康复,2003,7(26):3606-3607.

[11]张 琥,陆世昌,张明才,等.针刀与针刺治疗第三腰椎横突综合征疗效比较[J].上海中医药大学学报,2012,26(6):63-64.

[12]郭长青,李石良,乔晋琳,等.针刀松解法治疗第三腰椎横突综合征的多中心随机对照临床研究[J].成都中医药大学学报,2012,35(1):20-23.

[13]王永志,董福慧,钟红刚,等.针刀松解法治疗第 3 腰椎横突综合征的随机对照试验[J].中国骨伤,2009(6):438-441.

[14]朱俊琛,聂 勇,吴三彬,等.针刀治疗 L3 横突综合征远期疗效观察[J].中医药临床杂志,2012,24(5):411-412.

[15]杨宗云,刘经星,杨 翊,等.针刀治疗第 3 腰椎横突综合征的疗效观察及护理[J].湖北医药学院学报,2014(1):71-73.

[16]牛白璐,陈 勇,胡幼平.经筋病与经筋疗法概述[J].实用中医杂志,2009,25(4):271-272.

[17]邵 宣,许竞斌.实用颈腰背痛学[M].北京:人民军医出版社,1992:62.

[18]Simons D G,Mense S.Understanding and measurement of muscle tone as related to clinical muscle pain[J].Pain,1998,75(1):1-17.

[19]伏晓虎.强刺激推拿压痛点治疗椎管外软组织损害性疼痛的临床观察[J].中国骨伤,2009,22(10):779-780.

[20]Glombiewski J A,Tersek J,Rief w.Muscuiar reactivity and specificity in chronic back pain patients[J].Psychosom Med,2008,70(1):125-131.

[21]郭长青,乔晋琳,董福慧,等.针刀松解法对第三腰椎横突综合征局部压痛影响的临床研究[J].中华中医药学刊,2012,30(6):1191-1193.

[22]曾贵刚,张秀芬,权伍成,等.针刀松解术对膝骨性关节炎局部软组织张力及疼痛的影响[J].中国针灸,2008,28(4):244-247.

[23]叶肖琳,黄雪莲,叶新苗,等.小针刀对腰椎间盘突出症治疗效果的Meta分析[J].中华中医药杂志,2016,31(7):2784-2788.

[24]张 义,权伍成,尹 萍,等.针刀疗法的适应证和优势病种分析[J],中国针灸,2010,30(6):525-528.

国家自然科学基金项目(No.81560792);江西省教育厅科技计划项目(No.GJJ150834);江西省卫生计生委中医药科研项目(No.2016Z03)

江西中医药大学(330000)

▲通讯作者 刘福水,男,医学博士,副教授。研究方向:针灸针刀的临床和基础研究。E-mail: lfstcm@163.com