“歌尔杯”第四届国际无人飞行器创新大奖赛详解

周好楠

2016年10月19-23日,由中国航空工业集团公司、浙江省人民政府、中国航空学会主办的“歌尔杯”第四届国际无人飞行器创新大奖赛在浙江安吉县举行。大奖赛以“创新+科普”为主题,旨在促进科技创新、普及航空知识、培育航空创新文化、提高国民航空意识,已成为我国最有影响力的航空科技创新赛事。

具有实用价值的科目设置

本届大奖赛推出了两个新的专业竞技赛,分别针对固定翼和旋翼类无人机。与上一届的移动平台着舰任务类似,本届大赛的竞技环节设置同样有实用价值。

竞技类比赛中的一个科目是固定翼无人机穿越障碍赛。该科目要求无人机按照规定线路自主飞行,途中穿越各种形状的障碍门,并自动识别指示灯,按灯光指引选择绕飞障碍的方向。这一任务要求,让人不由联想起在抢险救灾任务中的探查与搜救内容。执行这种任务时,往往要求无人机避开障碍,找寻搜救通道,并通过实时图形传输功能为外界通风报信。中国是一个自然灾害多发的国家,积极探索无人机自主规划航路技术,可以为无人机未来在灾害搜救等任务中的应用积累有益的经验。

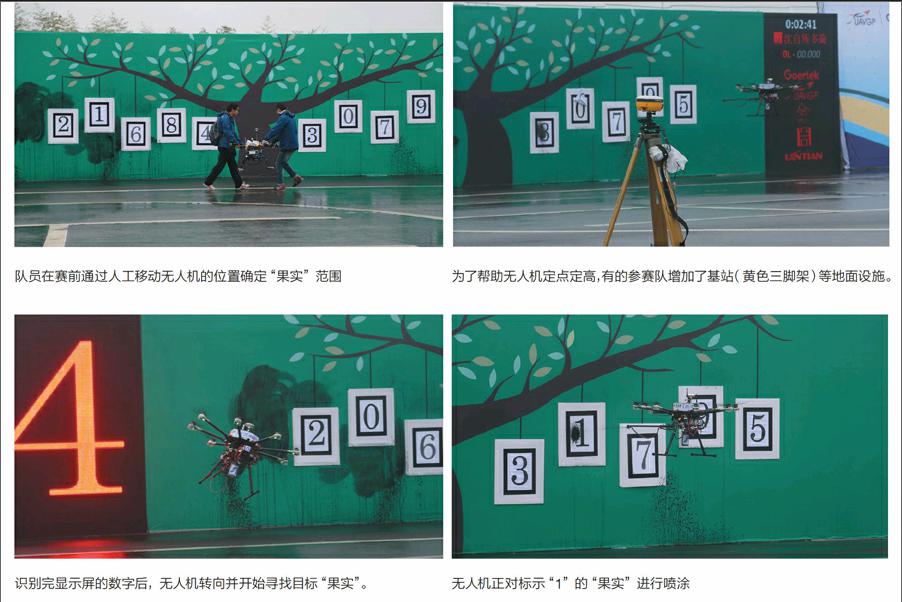

旋翼类的任务是“精准农业”,要求飞行器对模拟作物有针对性地执行“植保任务”——能够自动识别电子屏幕给出的目标作物代号,并精确移动到预定位置,对目标果树相对应的作物用染料进行喷涂。这一项目显然是在探索无人机技术的农业植保应用价值。

无人机在解决上述问题方面的潜力不可忽视。它具备低空稳定飞行的特点,可以保持与作物的最佳喷洒距离。通过GPS等定位和姿态控制手段,无人机可以在复杂地形上完成喷洒作业,免除了人力跋涉艰难又无法应用机械化作业的烦恼。但要完成这样的任务,无人机还要解决续航时间、精确测高、成本偏高、载荷限制等问题。“精准农业”项目的设立,就是对无人机在农业应用技术方面的有益探索。

无人机解决方案各有妙招

不管是固定翼无人机穿越障碍赛还是“精准农业”,都要求参赛队针对多个目标制定出一套合理的无人机解决方案。竞技赛采用两轮预赛、两轮决赛的赛制,其中预赛为排位赛,决赛的最好成绩为最终成绩。这样的赛制设置,让竞技赛一轮比一轮精彩。

固定翼无人机穿越障碍赛比拼的是无人机自主起降、高精度航线跟踪、动态目标识别与避障和高机动飞行能力。结合规则图来看,不到200米的跑道上,设计了3个穿越门(1/2/3)和两个障碍柱(a/b)。无人机从跑道起飞后,需依次穿越1、a、2、b、3,不仅穿越顺序不能变,而且不能漏过任何一个门或障碍柱。障碍柱上装有横向的红绿灯,飞行器必须从亮着绿灯的一侧绕行。在每轮飞行中,无人机须进行4圈有效飞行才被视为完成任务。

这个项目的难点是无人机须具备快速智能识别功能。在每圈飞行中,障碍柱的红绿指示灯方向都会变化,且变化是随机的,而固定翼无人机每圈的飞行时间仅为10秒左右。无人机在穿越任务门后,大概只有2.5秒时间识别障碍柱的绿灯方向并判断从该侧通过。

除此之外,无人机还须具备厘米级GPS导航功能。无人机须穿越的3个任务门,尺寸是6米×6米。而无人机翼展必须大于2米,即使翼展为2米,其飞行误差也必须控制在4米以下。参照现在的技术发展水平,民用GPS导航的精度在1米左右。而比赛中的干扰因素很多,这个精度远远不够,选手还得利用差分软件将精度控制在厘米级。

在预赛阶段,一些队伍的参赛机在穿越任务门时就遇到了问题:有的在穿越过程中撞上了任务门;有的因绕行障碍柱时转弯半径过大而无法顺利通过下一任务门。为了保证在决赛阶段有可供使用的参赛机,不少队伍采取了保守的飞行方案。有的无人机只按既定路线穿越3个任务门,不再对障碍柱绕行方向做判断,有的则降低了飞行速度。两轮比赛过后,中航工业成飞技术中心队成绩较好,不仅基本完成了穿越任务门和避障任务,而且多次刷新了单圈飞行纪录。

比赛也是试验的过程。为了获得最好成绩,参赛队员们在每轮比赛后都会总结经验,并通宵达旦地调试优化无人机的自控程序。在固定翼无人机穿越障碍赛中,来自南京航空航天大学的海鸥战队就成功地实现了一次逆袭。

本届赛事南京航空航天大学共派出3支代表队参加固定翼类赛事,但3支代表队在两轮预赛中均未能完成所有任务,且摔坏了3架无人机。在连连打擊下,队员们并未气馁,而是不断尝试优化无人机的自控程序,并在天气允许的条件下到赛场试飞。在最后一轮决赛中,奇迹出现了。南京航空航天大学海鸥战队的参赛机不仅完成了穿越避障任务,而且将4圈的飞行时间控制在6分钟内,成绩有效。最终获得了大奖赛一等奖(奖金20万元)。

“精准农业”旋翼类无人机赛也不简单。作业区(10米×3米)是一棵模拟果树,上面有0-9共10个数字,代表果树的不同部位。作业区的一边有个数码显示屏,每过30秒会显示1个数字(亮10秒),标示果树的病虫害部位,3分钟内显示5个数字。旋翼无人机在识别出这些数字后,需在“果树”的相应“果实”上喷洒颜色。

理想的比赛状态是,无人机在1-2秒内识别出显示屏内的数字,并用20秒时间完成病虫害部位的颜色喷涂,然后回到数码显示屏前,等待下一个提示的数字。这就要求无人机具备快速识别图像和定高悬停能力。

模拟病虫害的数码框尺寸为0.6米×0.7米,中间有1个0.3米×0.4米的黑框。如果颜色喷在黑框里,得到相应的分数;如果颜色喷在数码框里、黑框外,只得一半分;如果颜色超出数码框,则不得分。

要是遇上大风天,无人机很可能定位很准,但喷歪或喷错了。面对这个难题,很多代表队设计的解决方案是先让无人机定点悬停,识别显示屏上的数字,然后一一确定“果树”上的“果实”的数字,找到目标后进行喷涂。不过在实际比赛过程中,一些队伍的无人机出现了无法识别显示屏上数字的问题。即使能够有效识别,一一确定“果实”上数字的过程耗费的时间也较多,使得无人机无法完成5个“果实”的喷涂。

值得一提的是,来自中国科学院沈阳自动化所的队伍在规则的框架下成功完成了这项任务,并拿走了旋翼类项目的一等奖(奖金20万)。他们设计的解决方案,是让无人机在起飞后先确定“果树”上的“果实”的数字,然后定点悬停识别显示屏上的数字,每识别一个就找到目标进行喷涂。这种作业方式的效率很高,该队无人机每次的总作业时间都被控制在3分20秒左右。

在赛后采访中,领队杨丽英表示,之所以能取得较好的成绩,是因为他们研究所一直从事自动化控制理论和方法的研究开发,加之连续两年参赛,积累了相当的经验。在参赛无人机研制中,他们采取了科学合理的自动控制理论,通过程序让无人机对作物标志数字进行视觉识别,并把视觉获取的图像序号转化为位置信息,然后结合GPS差分定位技术实现无人机的精确定位,最终较为成功地完成了任务。看起来这些技术都不新鲜,但在系统集成与验证方面,参赛队员却付出了艰苦努力,几次变更控制策略,最终找到了较为合理的解决方案。由此可见,无人机作为微型飞行器技术、机器人技术与数字通信技术的结合体,其交叉科学与技术的开发与应用,仍然是一个富于挑战性的课题。这也正是大奖赛希望鼓励创新的重要领域,是大赛的宗旨所在。

涡喷编队飞行赛抓人眼球

除了两个专业类比赛,脱胎于国际航模大师秀的涡喷编队飞行赛非常靓眼,让到场观众领略了另一种飞行之美。

涡喷模型是航空模型中的贵族,入门门槛高、观赏性强。正是这些特点坚定了安吉政府引入涡喷编队飞行赛的决心。1985年,涡喷模型在德国出现,国际涡喷模型协会(IJMC)由此成立。1995年,首届涡喷模型大师赛在德国举行,并逐步向欧洲、美洲、亚洲辐射。随着技术的提升,像真机成为涡喷模型的主流。动力强劲的涡喷发动机,使得模型飞行速度超过了200千米/小时,配合发动机的轰鸣声往往能给人真机飞行的感觉。

大约在10年前,IJMC开始举办涡喷编队飞行赛,每两年一届。因为欧洲的涡喷模型运动开展得比较好,所以该赛事一直在欧洲举办。说到这次的中国涡喷编队飞行赛,IMJC主席马克为新闻媒体介绍了欧洲涡喷模型的发展现状。“在欧洲,涡喷动力航模的玩家大约占航模玩家总数的5%-10%,他们大多处于30-50岁年龄段。在我的家乡德国法兰克福附近,方圆50千米内就有不少于20個航模飞行场。它们由各个飞行俱乐部管理。在这里大孩子们会带着小孩子们学习航模技术,从最简单的航模逐渐晋级到复杂的航模,其中一部分人最终会成为涡喷模型玩家。”提到该赛事首次走出欧洲,马克表示感谢安吉政府搭建的赛事平台,并指出在中国涡喷模型运动的潜力巨大。

有高端竞技,有靓眼航模,更有技术对接和科学普及。本届创新大奖赛同期举办了首届中国民用无人机系统峰会,邀请民用无人机的研发专家、生产企业和用户参加,创造交流与合作的机会。本届大赛还创新地举办了航空嘉年华活动,观众可以在这里进行飞行探秘、风洞体验、模拟飞行、航模制作等活动。

据了解,从2016年开始,大赛将在安吉连续举办4年,比赛周期也由两年一届改为一年一届。作为冠名赞助商,歌尔集团有限公司的加入,也成为本届赛事与产业化相结合、商业运作成功的标志。