飞机试飞阶段可靠性评估技术应用研究

徐小芳 吕 宝 冯 凯

(中国飞行试验研究院,陕西 西安 710089)

飞机试飞阶段可靠性评估技术应用研究

徐小芳 吕 宝 冯 凯

(中国飞行试验研究院,陕西 西安 710089)

提出了考虑故障处理策略的试飞阶段可靠性增长评估模型,并以某型飞机定型试飞阶段的数据为例对评估模型进行了验证。

飞机;试飞阶段;可靠性增长;可靠性评估;设计定型

试飞阶段是发现飞机设计、制造、工艺和材料等方面的问题并不断改进,且机务维修人员的技术水平持续提高的过程,飞机的可靠性将主要受这些因素的影响而逐步增长。

然而,目前试飞阶段可靠性评估采用单侧置信下限法,这种方法考虑了生产方风险,给出了产品的可靠性以多大的可能性不小于统计计算值,但没有回答经过试飞阶段的持续改进,产品在试飞结束时达到的瞬时可靠性水平。

要得到产品的瞬时可靠性,应考虑试飞阶段的特点,研究适用的评估方法,以提高评估结论的权威性和科学性。

1 可靠性评估假设条件

试飞阶段的可靠性评估是对飞机自身飞行试验产生的可靠性数据,运用统计学数值估计理论和可靠性评估方法,求得可靠性参数的取值估计值的过程。飞机可靠性参数较多,本文选择研究最常用的平均故障间隔时间MTBF的评估方法。

可靠性评估离不开数学模型,而要建立数学模型,必须将纷繁复杂的现实条件进行简化。由于飞机是典型的复杂系统,根据德雷尼克定律,其故障率随着时间的增大而趋于常数。因此,在飞机定型试飞阶段,可合理假设故障时间服从指数分布,因而只要对瞬时故障率评估模型进行详细研究,然后根据故障率与平均故障间隔时间之间的倒数关系,即可获得瞬时MTBF评估值。本研究假设:飞机发生的所有故障相互独立;飞机是串联系统,发生的故障均会导致飞机故障;采取改进措施不会引入新故障。

2 可靠性增长模型分析比较

Duane模型和AMSAA模型是2种广泛使用的成熟的可靠性模型。Duane模型适用于发现故障即时改进的可靠性增长过程,不能用于延缓改进或含延缓改进,而使产品可靠性突然大幅提高的过程[1]。Duane模型未考虑数据的随机特性,不是数理统计模型,故不能给出可靠性增长的数理统计结果。AMSAA模型引入了随机过程,给出了Duane模型的概率解释,能够提供依据数理统计的评估结果。AMSAA模型不仅适用于研制试验中改进设计、工艺的产品可靠性增长,而且也适用于维修人员技术水平提高、维修工具/设备及其运行状况改善后的可靠性增长[2]。

经综合分析选定AMASAA模型作为飞机试飞阶段可靠性评估基本模型。一方面,该模型符合飞机试飞阶段可靠性数据的随机特性;另一方面,该模型可以计算瞬时可靠性指标,能够满足人们及时掌握飞机当前可靠性水平的需要,且用AMSAA模型进行可靠性估计比Duane模型好[3]。

AMSAA模型的数学表达式如下:

E [N(t)]是随机过程中t的函数,即

设瞬时故障率为λ(t),则

瞬时MTBF(t)则为:

式中: E[N(t)]—N(t)的数学期望;N(t)—t时刻所对应的累积责任故障数;t—累积试验时间;λ(t)—故障强度函数,又称为瞬时故障率;a—a>0,为尺度参数;b—b>0,为形状参数或增长参数。

飞机试飞是按批准的试飞大纲进行的飞行试验,通常在完成规定的试飞科目后结束试验,因此,可认为飞行试验是定时截尾试验。在进行a、b两个参数估计时应考虑样本量大小。一般地,当样本量小于等于20时,参数估计采用无偏估计,否则采用极大似然估计。

参数的极大似然估计:

式中:N—试验结束时发生的责任故障总数;Ts—总试验时间;ti—第i个责任故障对应的工作时间。

AMSAA模型适用于需进行改进的故障均得到了即时改进,即采用试验—改进—试验故障处理策略下的可靠性增长评估。但需进行增长趋势检验、模型参数估计、拟合优度检验等,接受AMSAA模型时方可使用。

在实际试飞过程中,考虑到技术、经费和进度等因素,故障处理一般采用试验—改进—查找问题—试验策略,即试验中出现的需要改进的故障,一部分在试验阶段内改进,另一部分只记录故障,在试验段内更换故障产品或将其修复到规定的技术状态,试验结束后采取延缓改进。AMSAA模型不适用于该故障处理策略下的可靠性评估,因此,有必要研究试飞阶段可靠性增长评估模型。

3 试飞阶段可靠性增长评估模型

为了便于研究,将试验—改进—查找问题—试验策略,分解为试验—改进—试验策略和试验—查找问题—试验策略,再进行综合,建立试飞阶段可靠性评估模型。

3.1 试验—查找问题—试验评估模型

试验—查找问题—试验的目的是“暴露”问题,为试验结束后的集中改进提供依据。为此,需进一步细分责任故障中哪些不改进,哪些在试验结束后集中改进。根据GJB/Z 77-1995《可靠性增长管理手册》[4]中的定义,由于经费、时间、技术条件限制或其它原因,被确定为不进行改进的系统性故障及所有的残余性故障,称为A类故障;被确定为需要进行改进的系统性故障,称为B类故障。

若试验时间为T,发生的A类和B类故障数分别记为NA、NB,则本试验阶段的故障率为:

式中:λ1(T)—本阶段故障率的估计值;λ1A—本阶段A类故障的故障率估计值;λ1B—本阶段B类故障的故障率估计值。

在该故障处理策略下,母体未发生变化,由式(6)和式(7)给出的参数估值方法与HB7177-1995《军用飞机可靠性维修性外场验证》[5]推荐的方法一致。试验结束后,对B类故障集中纠正,因此,在下一阶段开始前,产品的可靠性会产生一个“跳跃”。

要对下一阶段的故障率和MTBF做出预测,需确定每一种B类故障(假设有L种)的改进措施的有效性系数di和平均改进有效性系数d。本文采用专家打分法确定改进有效性系数di。专家打分应考虑的因素有:B类故障原因分析水平、改进措施的特点(比如复杂度)、改进有效性系数的历史经验和相关试验等。为了避免个人主观因素的影响,参加打分的专家应不少于5人,应包括航空设计研究院、制造厂所、试飞及使用方的专家,共同拟定打分标准并分别给出分值,再求其算术平均值得到di。按公式(8)计算d近似估计值:

下一阶段开始前的故障率,除了需考虑A类和B类故障率外,还应考虑尚未发生的B类故障的故障强度。其故障率预测模型如下:

式中:λ2(T)—下一阶段开始时的故障率预测值;h(T)—本阶段B类故障首次发生时间的AMSAA模型(若适用)故障率估计值,作为尚未发生的B类故障的瞬时故障强度。

式中:b′—本阶段B类故障首次发生时间的AMSAA模型的形状参数的估计值。

笔者统计该书共收有越中作者20余人,在整理地方文献时,发现还有40多位越中人士曾为《梅岭课子图》题词,现就其中较为重要的14位之生平事迹作一考略,并补录校点其作品如下:

3.2 试验—改进—查找问题—试验评估模型

试飞阶段可靠性评估的目的:一是暴露飞机在设计、制造、使用和保障等过程中存在的问题,为设计更改提供依据;二是在技术、进度和经费允许情况下,对能够改进的故障和问题采取即时改进和延缓改进,实现可靠性增长。其增长见图1。

在本试验阶段内,对能够改进的B 类故障实行即时改进,因此,可用AMSAA模型计算本试验阶段结束时的瞬时故障率和瞬时MTBF,分别用λCA和MCA表 示。

在下一阶段开始前,A类故障的故障率仍为常数,能够即时改进的B类故障(记为BC类)在试验过程中已得到了改进,还有部分B类故障在本阶段结束后进行延缓改进(记为BD类,其故障模式假设有P种)。根据以上研究,则可以得出下一阶段开始前的故障率预测模型为:

式中:λBD— BD类故障的故障率;dj—第j种BD类故障的改进有效性系数;d—P种BD类故障的改进有效性系数平均值;h(T/BD)—BD类故障在时间T内首次发生时间的AMSAA模型(若适用)估计的故障率,作为尚未发生的BD类故障在试验结束时的故障强度。

下一阶段开始前的MTBF预测值为:

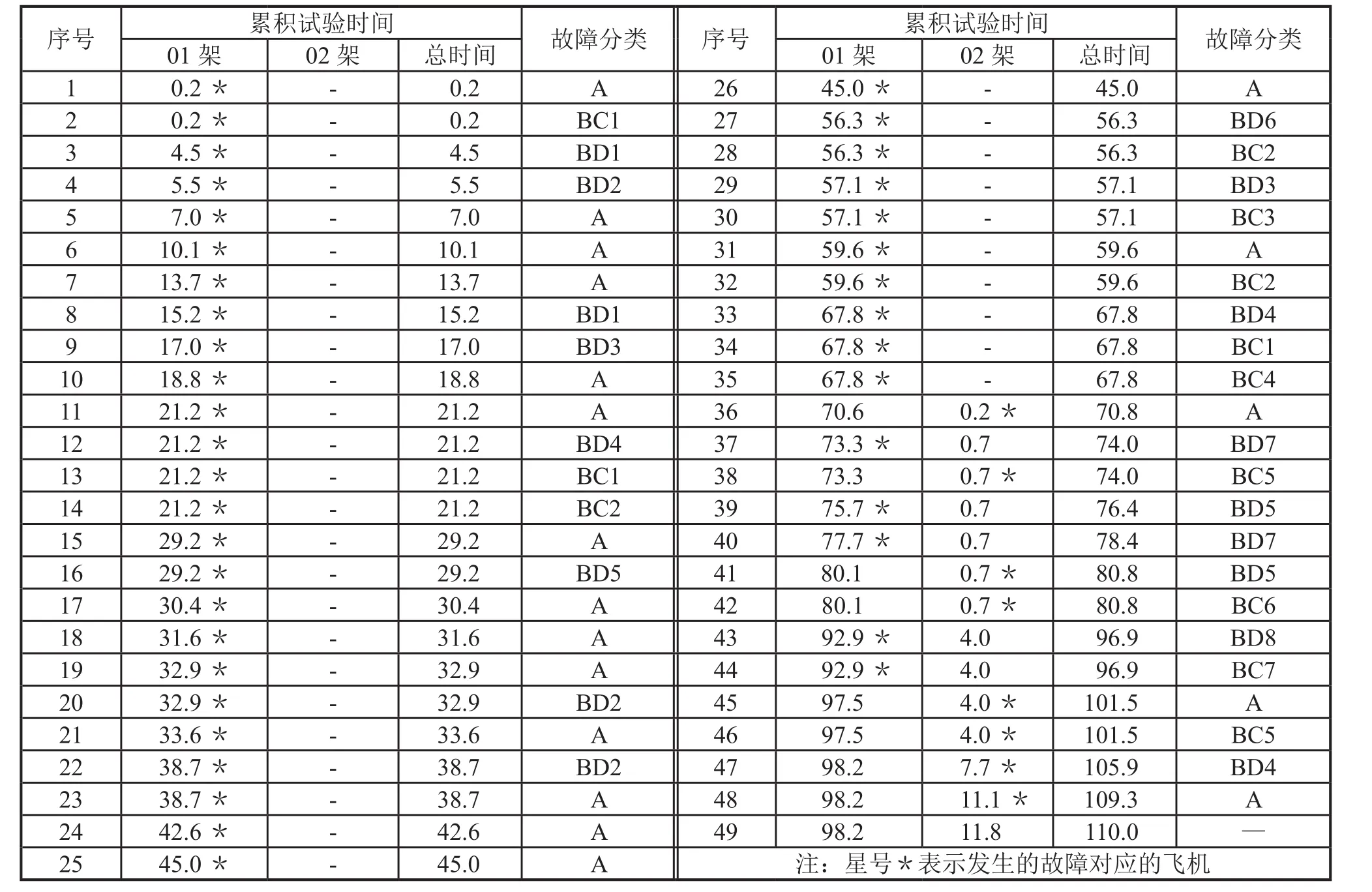

4 模型应用实例

某型飞机设计定型试飞之前,进行了若干时间的设计鉴定试飞。为了分析方便,记定型试飞开始的时间为0,试飞中发生的责任故障及其发生的相对时间列于表1中,延缓改进故障数据及有效性系数列于表2,试分析评估置信度为80%时飞机的可靠性。

步骤1:进行增长趋势检验

U = -1.530。

给定80%的置信度,查表U0为1.28,显然U= -1.530 < -1.28 = -U0,表明该型飞机的可靠性以显著性水平0.20明显的增长趋势。

步骤2:进行模型参数估计

按式(4)可得:b =0.797,a=1.131。

步骤3:进行拟合优度检验

计算可得:C2(M)=0.056,取显著性水平a=0.10,查表:C2(48,0.10)=0.173。

由于C2(48)<C2(48,0.10),表明以显著性水平0.10不拒绝AMSAA模型。

步骤4:计算瞬时MTBF的点估计值

经计算可得:

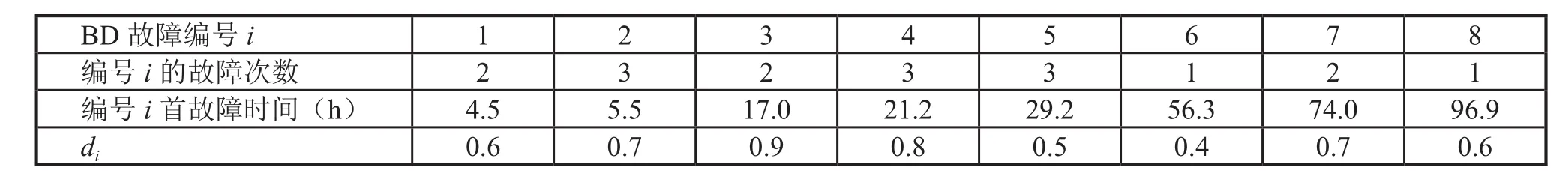

对BD类故障首次发生时间进行趋势检验、参数估计、拟合优度检验等,结果表明:BD类故障首次发生时间以显著性水平0.10接受AMSAA模型,则有d h(T/BD)= 0.027。

表1 某型飞机定型试飞可靠性数据表 单位:h

该型飞机可靠性评估结果及分析如下:

采用目前的评估方法,试飞结束时给出的MTBF单侧置信下限(置信度为80%)评估值为2.01 h;采用AMSAA模型,试飞结束时的瞬时MTBF点估计值为2.87h。二者相比较,表明目前的评估方法偏于保守,没有考虑试飞期间因采取改进措施而引起可靠性增长的情况;

试飞阶段的飞行试验是含延缓改进的试验。当对8种不同的BD类故障实施延缓改进后,飞机的MTBF预计将从2.87h“跳跃”到3.69h,预计飞机的可靠性将增长28.6%。表明:利用本文提出的模型对飞机的可靠性进行评估,能更好地接近飞机实际的可靠性水平,能较好地满足工程上的需要。

表2 BD类故障有关数据及改进有效性系数

5 结束语

本文提出了考虑故障处理策略的试飞阶段可靠性增长评估模型,并以某型飞机定型试飞阶段的数据为例,对本文提出的评估模型进行了验证。结果

[1] 龚庆祥. 航空装备可靠性系统工程与管理概述[Z]. 国防科技工业可靠性工程技术研究中心,2004.

[2] 杜振华. 研制阶段产品可靠性综合评估技术研究[D]. 北京航空航天大学博士学位论文,2003.

[3] 龚庆祥主编. 型号可靠性工程手册[M]. 北京:国防工业出版社,2007.

[4] GJB/Z 77-1995 可靠性增长管理手册[S].

[5] HB 7177-1995 军用飞机可靠性维修性外场验证[S].

(编辑:劳边)

T-65

C

1003-6660(2017)01-0041-04

10.13237/j.cnki.asq.2017.01.010

2016-11-02