基于居住常态模型的社区养老服务体系建设

高鑫倩

摘 要:我国已进入老龄化快速发展阶段,呈现出基数大,增长速度快的特征。使用居住常态理论模型,分析了老年人选择在家养老的原因,并指出老年人居家养老的局限性。社区养老是一种介于居家养老和机构养老之间的新型养老模式,以其折衷的养老模式,可实现个性化、多元化的养老服务,有着天然的优越性和灵活性,让老人在熟悉的地方养老,切合老年人子女的需求,符合老年人的生理需求和心理需求,与我国优良传统和基本国情相适应,是最科学、经济、合理的养老选择。基于此,提出了相关对策建议。

关键词:居住常态理论;社区养老;老龄化

中图分类号:D9

文献标识码:A

doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2017.08.063

1 我国老龄化发展趋势

根据国家统计局数据,我国在2015年60周岁以上的老年人口数量已经超过两亿,占总人口比达到16.1%,65周岁及以上人口为一亿五千万人,占比为的10.5%,这说明我国已步入老龄化社会。老龄化社会是指,老年人口占总人口达到或超过一定比例的人口结构模型。

报告显示,老年人口中,空巢老人(空巢老人是指没有子女照顾、单居或夫妻双居的老人)人口数已经占到总数的一半,其中,独居老人占老年人总数的近10%,仅与配偶居住的老人占41.9%。据一些大城市调查,空巢家庭越来越多,已占30%。由于基数大,速度快的特征,人口老龄化形式日益严峻,目前有限的医疗设施和养老服务资源,以及彼此相对独立的服务体系已经远远不能满足老年人的养老需求,养老形式已从传统的家庭养老演变成多形式养老,目前主要分为三种养老形式,分别是居家养老,机构养老,社区养老。由于中国自古以来“安土重迁”的传统、老年人们长期以来的生活习惯、与儿女的情感联系以及生活成本等各方面的原因,90%的老人选择在家养老。然而,居家养老是否能满足老人的养老需求,在这里,笔者将用到Stephen M.GOLANT所构建的居住常态理论模型(The residential normalcy theoretical model)加以分析。

2 基于居住常态理论模型的社区养老服务体系构建

2.1 居住常态理论模型概述

根据Stephen M.GOLANT所构建的居住常态理论模型,假定:当老年人拥有的居所与自身需求匹配时,情感体验总体通常会表现出良好或积极的一面;假设老年人能够区分居住舒适和居住掌控情感体验并判断这些体验是积极还是消极的,还假设他们可以区分情感体验在量级上的差异,也就是说,这些体验在多大程度上满足(或不满足)他们最重要的居住需求和目标。

基于前述居住常态理论模型,我们可以区分出两种独立的情感体验:居住舒适情感体验(即老年人对他们的住宅、邻里和社区环境感到愉快、舒适和满意的程度)和居住掌控情感体验(即老年人对住宅或保健设施的使用和控制程度)。本文中达到居住常态是指,模型中的两种体验老年人整体上都是满意的。

2.2 基于居住常态理论模型的居家养老基本要素分析

中国老人选择居家养老的基本要素。通过走访调查,笔者发现这些要素体现在:第一,愿意呆在熟悉的环境中。老人选择在自己生活了比较长时间的地方养老,在这个地方,他们对于周围的事物、环境、邻里等有较为完整可靠的认知,且养成了长期的生活习惯,对于周遭的一切都有亲切感,此时他们的情感体验处于舒适区内。第二,由于年纪大,不愿意再“折腾”。由于社会的变迁,生活中各方面已经发生了巨大的变化,老人担心换到一个新的环境会遭遇不可预知的事情,又因为年纪的增长,老人身体日渐衰弱,他们的适应能力也会下降许多,在新的地方,他们的情感体验会处在舒适区之外。第三,老年人对于自己住所内的物品,周围的邻居或是朋友怀有强烈的感情。很多东西不但属于家庭财富的一部分,而且是往昔生活的物证,能够帮助老人回忆起生活中曾经快乐的场景或是昔日的成就,在居住的地方有熟悉的朋友、邻居或是亲人,这让老人十分有安全感且能满足老人社交需求,这使得老人的情感体验处在舒适区内。第四,经济因素是影响老人选择居家养老的一大原因。由于物价的不断上涨,老人们担心换到新的环境中生活成本会增加,对此他们往往会选择减少食物保健或其他方面的开销,而不是进入专门的养老机构或者换到别的地方生活,对于生活成本的担忧会使得老人不悦,此时老人的情感体验便会处于舒适区外。

居家养老无法满足老人的居住掌控情感体验。身体和精神日益衰退的老年人对住宅或保健设施的驾驭和控制程度呈现出同步的衰退,老年人会觉得他们失去对居住环境和日常活动的掌控能力。比如以下情况:第一,当老年人的健康出现问题、机动性受到限制,使用住宅中的设施感到困难,例如当他们够不着柜子上的東西,拧不开水龙头的开关。第二,必须依靠他人来进行原本非常简单的日常生活活动(如洗澡、洗衣),就会觉得自己不中用了。第三,当老年人身边有人去世时,他们不但失去了平时交往的对象,也许还会失去帮助他们处理事务的人,这会让他们感到无助且孤单。第四,当老人的认知和感觉能力下降时,他们的出行变得困难,从而影响日常生活与社会交往。除此之外,还有很多因素都影响着老人的居住掌控情感体验,对于空巢老人来说,这些因素都是无法避免的,或许他们会采取一些相应措施,但这是远远不够的。

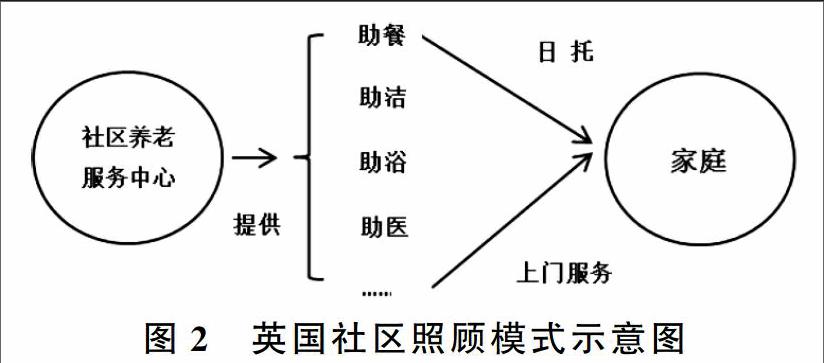

根据模型来看,空巢老人的居家养老方式是处于舒适区内和掌控区之外的,这是不协调的居住环境,不利于老年人的晚年生活,因此,在养老问题亟待解决的今天,社区养老应运而生。社区居家养最早源自英国,在当地被称为“社区照顾”,是一种介于居家养老和机构养老之间的新型养老模式。

3 做好我国社区养老的对策建议

目前,我国社区养老存在着推广力度不足、受众范围小、养老基础设施差、经营方式落后、人员职业素养低等问题。如何使老人在社区养老中的居住掌控情感处于掌控区内,成为问题的关键点。

第一,政府应搭建社区养老服务平台,完善居民医疗保险制度和补偿机制。在互联网+时代,在政府引导下构建以社区为支撑的服务平台,将原本分散化的、碎片化的体系整合为一个完善的、规模化的、规范性的供给体系,提高社区养老的影响力和扩大社区养老的辐射范围,实现社区养老服务与需求者之间的供需对口。建立综合服务管理系统,明确各主体的职责与权力,实现机构间合作关系的合法化、合理化。相关部门将老年人在社区获得的养老服务费用纳入医保结算范围,采用政府购买方式,对供需双方进行补贴,提高公共资金利用效率。政府要引入竞争机制,并制定优惠政策,通过税费减免、财政补贴等方式鼓励社会组织参与、合作。此外,相关部门应采取措施,改变目前“医养分离”的养老现状,积极探索新型养老模式,积极探索“医养结合”的社区养老模式。

第二,行业协会应制定出关于老人身体情况的标准分级表。目前这些标准参差不齐,虽然一些养老机构已有了自己的分级标准,但是关于老人的健康状况分级,应该在全国范围形成一个统一的标准,不同级别的老人适合不同的养老方式。各养老机构应根据老人的健康情况给出相应的养老方式,也就是说,社区养老与养老机构应建立合作关系,实现双向沟通,提高服务水平和服务资源利用率。

第三,社区养老机构应尊重老年人的不同需求。根据研究,健康需求始终是老年人的基础需求,关系需求是老年人的主导需求,价值需求是老年人的重要需求但基本处于受挫状态。Alderfer的ERG理论指出,“人在同一时间可能不止一种需要起作用,各种需求可以同时具有激励作用”,该理论还说明高层次需求的产生不受低层次需求是否得到满足的影响。也就是说老年人的生存需求、关系需求、价值需求三者并存且同等重要。这说明了社区养老不但要满足老年人基本的生活需求,同时,还应关注老年人的心理需求,例如:举办活动、养老讲座等。

4 结语

社区养老是一种介于居家养老和机构养老之间的新型养老模式,以其折衷的养老模式,可实现个性化、多元化的养老服务,又独具优越性和灵活性,让老人在熟悉的地方养老,切合老年人子女的需求,符合老年人的生理需求和心理需求,与我国优良传统和基本国情相适应,是最科学、经济、合理的养老选择。由于我国社区养老模式起步较晚,社区养老目前还没有成为主流的养老模式,在我国养老问题如此艰巨的情况下,社区养老的发展前景十分广阔,需要在发展过程中不断总结经验、教训,逐步形成完善、系统、成熟的社区养老服务体系。

参考文献

[1]中华人民共和国国家统计局.2015年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].2016-02-29.

[2]中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.中国家庭发展报告(2015年)[EB/OL].2015-05-13.

[3]Golant S M.2015.居住常態理论和美国老年人就地养老行为分析[J].地球科学进展,34,(12):1535-1557.

[4]石园,吴海平,张智勇,梁广文,赵俊.人因工程下不同养老模式的适老化设计研究[J].中国老年学杂志,2016,(4).

[5]李钕铃,叶先宝.构建“医养结合”的养老模式[J].行政与法,2016,(04).

[6]曹娟,安芹,陈浩.ERG理论视角下老年人心理需求的质性研究[J].中国临床心理学杂志,2015,(02).