社区营造与民族地区乡村文化建设

彭永庆

(吉首大学 历史与文化学院,湖南 吉首 416000)

社区营造与民族地区乡村文化建设

彭永庆

(吉首大学 历史与文化学院,湖南 吉首 416000)

当前乡村文化多从文化的表象层面进行建设,一是相对现代文化或主流文化的认识,针对贫穷与落后的现状而采取的一系列改造建设工程;二是从文化多样性原则出发,针对快速消失和同质化现状而采取的一系列保护工程。这忽略了文化空间及其整体性的内在关联。透过文化政策实现乡村社会的发展和文化自觉,社区营造作为一种强调社区自主的文化重构过程,对建立以民族村寨为社区平台的乡村文化建设机制具有借鉴意义。

乡村文化建设; 武陵山区; 民族村寨; 社区营造; 文化自觉

少数民族乡村文化是少数民族乡村居民在长期的生产和生活中创造出来的文化,所呈现的文化多样性不仅是民族地区可持续发展的动力,也是中华民族可持续发展的动力。随着城市化步伐的加快,乡村文化不可避免地受到了外来文化的冲击,一些忽视文化生态的社会性调适造成乡村文化的迅速解构甚至丢失,如何保护和引导少数民族乡村文化的重构尤显重要。已有研究从保护途径等方面进行了积极的探索和实践,如生态博物馆、民族文化村和传统村落名录等,对乡村文化保持已从单纯的文化事项扩展到文化空间的整体性研究上来,并提出文化农民在乡村建设中的重要性,但乡民文化自觉的实现路径尤显不足。社区营造作为一种强调社区自主的文化重构过程,对当下文化政策与农村社区发展的有效整合有着借鉴意义。本文试以武陵山区为例,通过对湘鄂黔等分别具有白族、土家族、苗族和侗族特色民族村寨的调查,检视当前乡村文化建设的现状及过程,以期有所裨益。

一、武陵山少数民族地区乡村文化现状

民族村寨既是一个地理单元,又是一个文化单元。作为乡村社会最基本的文化空间,其文化建设与乡村发展有着密切的关联。由于地理位置、社会政治经济、人口流动和文化因素的不同,在同一文化政策背景下有着不同的发展态势。

(一)乡村基础设施得到了显著改善

交通、电网及信息工程建设是社会发展的主要保障。随着武陵山区的 “两环四横五纵”主干道和区域内交通建设的推进,目前区域内路网结构完善,恩施州还实现了全部自然村通公路*武陵山片区中心城市民族统计合作平台编辑的《武陵山片区中心城市民族社会经济发展动态2014》数据中,张家界、铜仁、恩施三地通公路的自然村占全部自然村的比重分别是83.88%、80%、100%;通电自然村占全部自然村的比重分别是100%、98.2%、100%;能接收节目的自然村占全部自然村的比重分别是81.1%、96.8%、100%.,具备了一定发展基础,初步构筑起了武陵山片区对外立体交通大通道和内部协同发展的交通网络。乡村道路“晴天灰、雨天泥”的状况也大为改观。在笔者所调查的几个田野点中,除了桑植县淋溪河白族乡还有两个自然村没有通路外,其他的几个点都已实现了自然村道路的通畅。

(二)农业呈多元化方向发展,多种经营方式并存,生计方式发生改变

为缓解武陵山少数民族地区的贫困状况,增强民族地区的自我发展能力,在政府的引导和市场的刺激下,结合区域资源优势发展特色农业和旅游产业成为推动民族地区社会发展的主要选择。根据《全国主体功能区规划》和国家农业部的《特色农产品区域布局规划(2013—2020年)》的布局[1],武陵山贵州、重庆、湖北和湖南片区分别在绿茶、蚕桑、椪柑和特色蔬菜等农业产业上取得了一些成效。笔者所调查的几个田野点,都与县城有一定距离,不属城乡结合部,乡村的变化具有一定代表性。除传统的粮食作物种植以外,湖北鹤峰铁炉白族乡还形成了以茶叶、水果、畜牧和林业齐头并进的产业格局,并着力在白族文化上做文章,改造特色民居,成立了茶叶合作社,产品销往全国各地。凤凰腊尔山追高鲁村也形成了以养殖、烟草、蔬菜、猕猴桃为支柱的产业,在工作组的指导下,湘西州委组织村民成立了黑毛猪养殖合作社和蔬菜合作社,并牵线引进蔬菜承包商,湘西老爹生物有限公司大规模承包该村的土地,种植蔬菜和猕猴桃,发展特色产业。永顺县车坪乡咱河土家村成立了板栗合作社,烟草种植成为家庭打工外的主要收入。

随着家庭联产承包责任制的实行和城市化的不断推进,闲时或长期进城打工已经成为乡民的一种职业常态。据国家统计局发布的《2014年全国农民工监测调查报告》显示,全国农民工总量为27395万人,主要分布在第二、三产业,从事建筑业、制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业以及居民服务、修理和其他服务业,第三产业比往年有增加[2]。无一例外,在几个田野点,都存在 “386199”现象(“38”代表妇女,“61”代表儿童,“99”代表老年人),其中桑植县淋溪河白族乡在2014年农村劳动力转移输出1800余人,年实现劳务收入1000余万元*数据来源于淋溪河乡政府提供的2014年政府工作报告。。追高鲁村总计1195人,其中弱势群体留守儿童和老人为764人,占总人口的64%*数据来源于2015年暑期田野调查。。

2006年新农村建设就把繁荣农村文化事业作为解决“三农”问题的一个重要方面,除了加大农村公共文化服务体系的投入,保护和发展地方和民族特色的优秀传统文化之外,还鼓励兴办乡村文化产业,文化产业也成为脱贫致富和保护与发展乡村文化的一种重要手段。旅游收入成为武陵山区少数民族地区生产总值的主要来源(见图1)。其中张家界地区占到60%,湘西、恩施和铜仁都占到三分之一及以上。围绕旅游从事相关产业也成为武陵山区民族地区乡村社会的主要生计方式。如永顺咱河村乡民自身开始发展乡村旅游,围绕地区资源特色举办了两届咱河板栗节,吸引游人前来观赏、消费。铁炉乡政府也着力打造“白族风情寨”,从特色产业、饮食和特色民居等五个方面来做好基础设施建设。通道坪坦乡是侗族的文化走廊,也是国家文化部命名的全国芦笙之乡,有6处国家级文物保护单位、3处省级文物保护单位。鼓楼、风雨桥、侗戏和鱼稻共生系统等都已成为外界前来领略侗族文化必不可少的文化事象。为把追高鲁村打造成为集湿地保护、生态旅游、休闲观光为一体的生态旅游区,扶贫工作队还牵线生产队与私营老板共同建设15亩荷塘景观。

(三)主体人格的塑造与乡村观念的变迁

家庭联产承包责任制的实行不仅激发了乡村社会发展的活力,同时,也是对农民主体意识的回应。为解决长期存在的城乡二元结构历史遗留问题,从鼓励乡镇企业到优化产业结构,发展现代农业,建设社会主义新农村,实现城乡协调发展;从单纯的农民到半耕半工的身份转变,尤其是新生代农民工对城市生活的认同,乡村社会的思想观念都发生了改变。

图1 2014年武陵山少数民族地区旅游收入对比表(来源于各地区2014年的政府统计报告)

一方面,在市场经济竞争环境下,从“乡政村治”到乡村民主治理的不断完善,村民的主体性有所增强,独立性、参与性和维权意识都得到进一步的提升。家庭不仅是乡村最基本的社会单位,也是参与竞争的独立经济单位,有才能、会赚钱受到乡民的推崇。另一方面,由于城市化进程进一步冲击了自给自足的乡村观念,不同经历激发了各自价值的多元。尤其是随着乡村传统社会文化秩序的松懈和瓦解,而新的农村公共文化服务体系又在建设中,致使以农村书屋建设为主的主流文化服务与少数民族地区文化生活相脱离,大部分农村书屋处于闲置状态。

2006年9月成立的铁炉白族乡是湖北省唯一的白族乡。政府着重进行白族文化建设,虽然全乡白族人口仅占总人口的32.7%,但该乡在2013年就确定了“一本白族册、一部白族片、一台白族戏、一席白族宴、一身白族衣”的“五个一”目标。围绕这一建设目标出台了《中共铁炉白族乡委员会关于大力推进白族文化建设的实施意见》,其工作思路是通过争取和落实民族优惠政策,挖掘、培植和整理民族民间文化景点,凸显白族文化特色。并从资料整理和文化研究、邀请大理白族专家培训乡民、举办白族文化活动、改造特色民居四个方面推进白族文化建设。从整个乡镇的外观来看,白族文化浓郁。而1998年就成立的桑植县淋溪河白族乡乡民地域认同要强于民族认同,虽然白族人口占总人口的60.6%,政府在2012年就已规划新建白族民族街,但除了乡政府一栋办公大楼具有白族特色以外,其他建筑都没有白族特色。原因在于改造成白族特色需要乡民自己出一部分钱,乡民认为民居改造对生活的改善并不能带来好处,没有必要给建筑“穿衣戴帽”。在乡镇资金投入不足的情况下,乡镇干部也认可乡民的意见,更注重乡民生活的实质改善。

村民在婚丧嫁娶的红白喜事观念上也发生了很大改变,但依然保存了传统的仪式。如自由恋爱大部分已经取代了媒妁之言或传统的交往习俗。从凤凰苗寨千工坪乡田冲村的婚姻情况调查中发现,只有一对年轻夫妇是通过传统 “赶边边场” 方式认识,其他都是通过打工或网络工具认识。由于打工地点多选在江浙一带,其婚姻圈也呈现不确定性,凤凰田冲村就有男子在温州打工娶了当地的姑娘。侗寨也有不少的外地媳妇,在多次参加侗寨的节日活动后,她们喜欢上了侗寨丰富的传统节日文化。但同一地域或同一民族内通婚依然是大多数人的选择,这不仅是乡民理性的选择,更是对乡村传统文化社会规范的认同,并用来防范外来文化冲击所带来的损失。共享同一套文化体系的村寨,有诸多的文化事实来规范乡村社会的秩序和活动,乡民的生老病死以及行为都有着约定俗成的规则。基于文化认同和对外来新娘落跑现象的考量,乡民更愿意花重金迎娶本地新娘。受城市化影响,乡村消费主要体现在住房建筑改造、婚丧嫁娶的攀比上。在调查的两个苗寨,彩礼最少需要八万元,而且随着收入的增多,彩礼也呈增长趋势。

乡村精英的文化自觉对传统建筑保存也产生了影响。传统建筑是民族文化的重要载体,与自然高度融合,是民族生存智慧的积累。既承载了少数民族的建筑技艺,又体现了少数民族对天地万物认识的宗教信仰。正如美国著名建筑师赖特所说:“建筑基本上是全人类文献中最伟大的记录,也是时代,地域和人的最忠实的记录。”[3]干栏式住宅作为武陵山区各少数民族对环境适应的体现,因不同民族在具体形状等事项上赋予自己民族特色的理解而有所差异。土家吊脚楼、侗寨民居与鼓楼的空间组合、苗寨民居土木的结合,等等,都反映了各自不同的文化体系。但随着社会经济发展和外来文化的影响,四个田野点的民居也发生了改变。侗寨坪坦村在2010年就被列入国家历史文化名村,旅游较其他自然村有所发展,能自觉地维持在地文化,但缺乏引导。湘西苗寨凤凰追高鲁村2012年作为州委书记的扶贫点,重在经济改变,对自身的传统文化没有意识,以水泥、钢筋为主的现代砖房成为外出务工人员回乡改善住房的主要选择。土家村寨和贵州苗寨都属于不被外界关注的地方,是典型的“386199”村寨,传统建筑在本土乡贤的呼吁下渐渐受到村民的重视和保存(见图2)。砖木结构更多的是保存了传统建筑的风格,是对传统建筑功能的补充,从图2可知,由于经济、乡民认同、文化政策和旅游等不同因素的影响,在乡村社会,依然有大量的传统建筑存在。

图2 2015年暑期调查武陵山少数民族地区四个自然村寨的建筑百分比统计

20世纪30年代梁漱溟提出:“乡村建设运动,实为吾民族社会重建一新组织构造之运动。”[4]他认为在“乡约”的基础上,以乡长、乡农学校、乡公所和乡民会议为内容配置的乡村组织的自身重建是乡村自救的解决办法。在今天被学者们广泛定义的乡村原子化现状下,乡村组织依然有着不可忽视的团结协作、凝聚共识、推动乡村和谐发展的作用。从我们所调查的几个乡村田野点看,乡村的社区组织十分丰富多样,有从家庭出发的房族、宗族组织,有从年龄段出发的老年协会、青年协会、姑娘会以及其他形式的如同庚等,有不同专业性质的青年歌队、老年歌队、龙灯队、狮子队等,还有各种经济联合组织,等等。这些组织,不仅界定有个人与群体的权利与义务,也聚集着社区内不同人群的情感。就建筑进行对比的这四个田野点来看,在湘西的凤凰苗寨只有两个经济合作组织,而且都是在政府扶持下建立起来的。土家村寨一个经济组织——板栗合作社。侗寨有老人协会、“侗款”等民间组织,贵州的苗寨有6个民间组织,娱乐组织如龙灯会、腰鼓队,维护生态和经济结合的养鱼协会和护林协会,维系乡村社区和谐、互帮互助的民众协会和老人会。

表1 2015年暑期调查武陵山少数民族地区四个自然村寨的建筑数统计表

(四)宗教信仰的变化

民间宗教信仰是乡村文化的一个重要特征。关于民间信仰是否是宗教,学者各有不同的观点*一种观点认为民间信仰不是宗教,而是一种信仰形态。该观点强调民间信仰的自发性和民俗性,否定其宗教的本质属性。一种认为民间信仰本质上是宗教,与日常生活密切关联,缺少系统化的经典和具体组织的教会系统。一种认为对民间信仰的界定不必要太精确,模糊一点更有利于研究的进行。还有一种综合各争论认为民间信仰确实具有一般宗教的内在特征,即信仰某种或某些超自然的力量,但又不同于一般宗教,它不是以彼岸世界的幸福而是以现实利益为基本诉求。见陈勤建,衣晓龙.当代民间信仰研究的现状和走向思考[J].西北民族研究,2009(2):115-123.。这种认识争论应该跟西方宗教概念暨宗教观有关[5]。梁启超从教会和教义两点认为中国土产是没有宗教的,中国所有的祭祀都是从崇德报恩的观念发源而来[6]274-276。这其实也显示了民间信仰的道德规范功能。杨庆堃将中国宗教分为“制度性宗教”和“分散性的宗教”,其“分散性的宗教”概念一方面为中国宗教形式界定了一个符合社会学规范的模式,同时更使那些存在于民间生活中的信仰仪式得以被作为中国宗教来检视[7]10。散落在各处的神坛、寺庙显示了宗教对中国社会的影响,是社会现实的象征。在中国多神崇拜的传统中,人们为不同的目的向不同的神明祈祷[7]26。信仰属社会心理学的态度范畴,是人们在自己生活中所遵循的原则和信念的外化形式[8]。朱海滨认为民间信仰是中国最重要的宗教传统[9]。随着逐渐认识到民间信仰在弘扬中国传统文化、增强凝聚力、强化认同方面的作用,非物质文化遗产保护成为民间信仰的另一种身份表述。无论是从宗教的角度还是从民俗文化的角度来看,民间信仰都在乡村社会秩序的运转中发挥着重要的作用。正如梁启超所说:“某地方供祀某种神最多,可以研究各地方的心理;某时代供祀某种神最多,可以研究各时代的心理,这部分的叙述才是宗教史最主要的。”[6] 278

武陵山区少数民族地区由于历史进程不同,所处具体环境不同,所结成的社会关系(族群关系)不同,在人类整体信仰的意志之下,共同体的信仰细化和具体化在乡村社区的时空中,从山川树木到祖先英雄人物,从出生到死亡的不同仪式,都以各自的方式存在于乡村社会这一共同的文化体系下。虽然城市化使民间信仰的道德规范作用越来越趋向于淡漠化和简单化,但通过田野点的调查,这种高度兼容并蓄且带有区域特征的宗教多元信仰体系依然广泛地存在于乡村田野中。

土地崇拜是中国农业社会最普遍的现象,在这几个田野点中都可以看到土地坛的存在,还有观音、灶神等传统民间信仰神明在祭祀体系里都广泛存在。因社区及族别关系的差异,其宗教信仰也各有不同。在咱河土家村寨的田野点,就集合了以虎石、蜈蚣为代表和巫术相结合的自然崇拜,以家先神龛为代表的祖先崇拜,杂糅了佛、道和本地历史记忆等特色的人生仪式。沟通人鬼神的职业道士“梯玛”,在土家人的丧葬、方位时间、驱病、生辰八字、婚姻娱乐等“大事”上发挥重大作用,尤其在丧葬和驱病之“阈限”仪式中充当着“中间人”。以观音神像、屋顶太极图与“道符”等外在形式将传统宗教信仰整合在当地的文化结构中。在凤凰的苗族村寨里,存在以洞、水、树等自然山水为神灵的原始生态宗教,以祖先崇拜为核心的“巴岱”原始宗教信仰体系。巴岱是对主持宗教活动祭司的称呼,兼具了祭司、巫师和说唱师的三重身份[10]。由于汉文化的传入,巴岱信仰出现分化,现存“巴岱雄”(苗巴岱)和“巴岱扎”(汉巴岱)两种。根据凌纯声、芮逸夫的《湘西苗族调查报告》,20世纪30年代“苗疆中已有两种宗教:一为苗教,二为客教。两教各有分野,势力亦不相上下”[11]。但如今“苗教”式微,追高鲁及周围的几个自然村均没有集合苗族文化特征的巴岱雄存在,“客教”势力相对要大,有些村有几个巴岱扎。在怀化侗族村寨,除了万物有灵的原始生态宗教外,还有信仰地方英雄的飞山庙,有始祖母祭拜的萨岁坛,有祭祀始迁祖的神地,有儒、佛、道并存的南岳庙,有祭祀孔子的文庙。

从几个田野点来看,民间信仰在保护生态环境、祈求美好生活、满足人们的精神需求等方面发挥着积极的作用。这种建立在地方社会和经济基础上的民间信仰随着城市化的到来,与生活息息相关的神灵秩序因村寨文化调适的不同则出现平衡或失衡的态势。祖先崇拜现象最为强势,“慎终追远”依然是乡村主要的道德规范。除了侗族村寨具有地域特色的民间信仰文化体系相对均衡外,由于中青年普遍城乡流动的生存现实,其他几个村寨的地方特色信仰均呈式微状态,甚至仅存形式,而大部分乡民不知其所以然。乡村人员的流动不仅带来了现代城市文化观念,还带来了外来宗教。在凤凰苗寨,2000年从浙江萧山打工回来的村民带来了基督教的信仰,并以家庭教会的形式发展了信徒,2014年在萧山教堂的支持下修建了小型教堂。

考察苗寨基督教的传入过程,可以发现外来文化与传统民间文化的相互博弈是回应现代化、城市化和世俗化的调适过程。乡民对民间信仰质疑最多的是其治病功能,认识不到民间信仰维系乡民精神生活和社会秩序的内在机制。回乡传教的村民借助基督教能治病的幌子来招揽信徒,当事实证明治病功能的失效,信徒也是游移不定。但不可否认的是基督教的组织方式要强于松散、内化于乡村社会且日渐式微的民间宗教,其教义强调的慈善与互助,以及定期的信徒聚会都给缺乏文化生活的乡民带来新的精神慰藉。基督教发挥了补偿功能。需求性的皈信致使具有深厚民间文化土壤的苗寨也有稳定的10来人摒弃传统,顶着乡民“忘族忘本”的舆情改信基督。

二、武陵山区少数民族地区乡村文化建设的检视

当前乡村文化建设大致有两类,一类是相对现代文化或主流文化的认识,沿袭晏阳初对中国乡村社会诊断的“愚、穷、弱、私”的认识,从而针对贫穷与落后的现状而采取的一系列改造建设工程;一类是从文化多样性原则出发,基于对传统文化符号所承载的现实价值意义的认识,针对快速消失和同质化现状而采取的一系列保护工程。在这两种不同路径的建设过程中,由于对文化建设认识的分野,乡村依然存在着诸多问题。

(一)以改造为目的的乡村文化建设

乡村文化建设是以树立社会主义和集体主义的价值观为主导方向,以传输现代知识为技术手段的建设过程。从80年代文化站的建设,到90年代文化科技卫生“三下乡”活动的开展,“三下乡”逐渐成为一种常态化、政策化和制度化的机制,成为工业反哺农业、城市支援乡村文化建设的一个重要力量和主要形式。2005年出台的《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强农村文化建设的意见》,进一步促进了农村文化事业发展,县级文化馆和图书馆、乡镇文化站、村文化活动室、农家书屋建设力度不断加大,农村公共文化服务体系逐步完善。

这种以主流文化为主的文化改造工程,诚然为乡村输入了新鲜血液,为丰富乡民的文化活动提供了平台和基础,但对于武陵山区少数民族地区来说却存在着一些问题:首先是常规的农村文化建设体系与乡民传统生活脱节。其次,作为村落连接外界的文化窗口,信息工程投入依然不足,电子网络平台欠缺,农家书屋建设的热度与建成后的冷清形成了鲜明的对比。在几个田野点里,农家书屋、文化活动室与村委会合而为一,简单的村委会办公楼几乎是铁将军把门,无人光顾。没有真正起到乡村文化建设的作用。农家书屋存在建设和使用缺位与错位的现象,并面临着选择性政策执行、数字化政绩游戏、乡村干部责任缺失与信任危机等压力型体制下的乡村治理困境[12]。

费孝通在1991年10月用21天时间考察了武陵山区腹地,指出武陵山区穷在劳动力没有充分利用,脱贫致富的最简单公式是劳动力与当地丰富资源相结合,从发展庭院经济起步,充分利用山区资源的优势,因地制宜发展多种经营,要抓住开发和开放四个字,走外助内应的路子[13]。从西部大开发到武陵山片区新一轮的扶贫开发推进,国家作为武陵山区发展最主要的外界推力,推动了该地区的发展。但是相对全国平均水平来讲,还存在很大的差距(见表2),城乡二元结构问题依然突出,城乡收入比,湘西州地区达到3∶1,铜仁地区是3.2∶1,城乡收入都远远低于全国平均水平。产业结构不均衡,工业化程度不高(见图3),少数民族地区的自我发展能力依然很低。以至于习总书记在考察湘西州地区时仍然指出“贫困地区发展要靠内生动力”,“一个地方必须有产业,有劳动力,内外结合才能发展。”[14]但从调查的村寨来看,除了打工为主要的收入外,依靠本地资源走上致富道路依然面临着诸多的瓶颈。首先是产业化能力不足,产业是脱贫的主要动力,小农生产的纵向一体化没有形成,市场信息缺失,盲目的规模化种植并不能带来经济效益。其次,扶贫压力大,项目扶贫注重时效性,急于求成,扶贫工作人员倾向于外来资本的注入,村民参与程度不高,除了土地流转费和就地打工的收入外,扶贫项目难于惠及本地农民。追高鲁村作为湘西州扶贫点,四年期间发展大棚蔬菜都是外来老板在做。同时以各种项目对接的扶贫资源,由于村委会组织的弱化,除了固定的农业补贴以外,村民对国家许多的扶贫政策并不知情,各种资源往往落入深谙此中规则的乡村精英运作的项目中,社区精英的行为选择越来越偏离社区整体利益,遂使乡村内部普遍呈现大部分收益都被大农户和精英占有的“精英俘获”机制[15]。没能在国家与村民之间形成直接有效的对话机制。建立以旅游产业为主体的生态产业体系是武陵山区少数民族地区因地制宜的主要方向,各地旅游业蓬勃开展,但在凤凰周边的特色村寨,如千工坪、东就村等,由于存在与外包主景区的利益冲突,缺乏规划,自发兴起的周边村寨旅游被叫停,资本绑架了地方发展。正如黄应贵反思台湾农村新发展所面临的问题:“农村利用原有特殊自然与文化条件来发展文化或地方产业,就如同农业专业区的开发一样,开始时确实有它的成效与特色,但是在资本主义逻辑的运作下,这种发展到了一定的阶段后,还是会面对进一步发展上的瓶颈,而且这种瓶颈仍不脱离资本主义经济本身的逻辑。”[16]

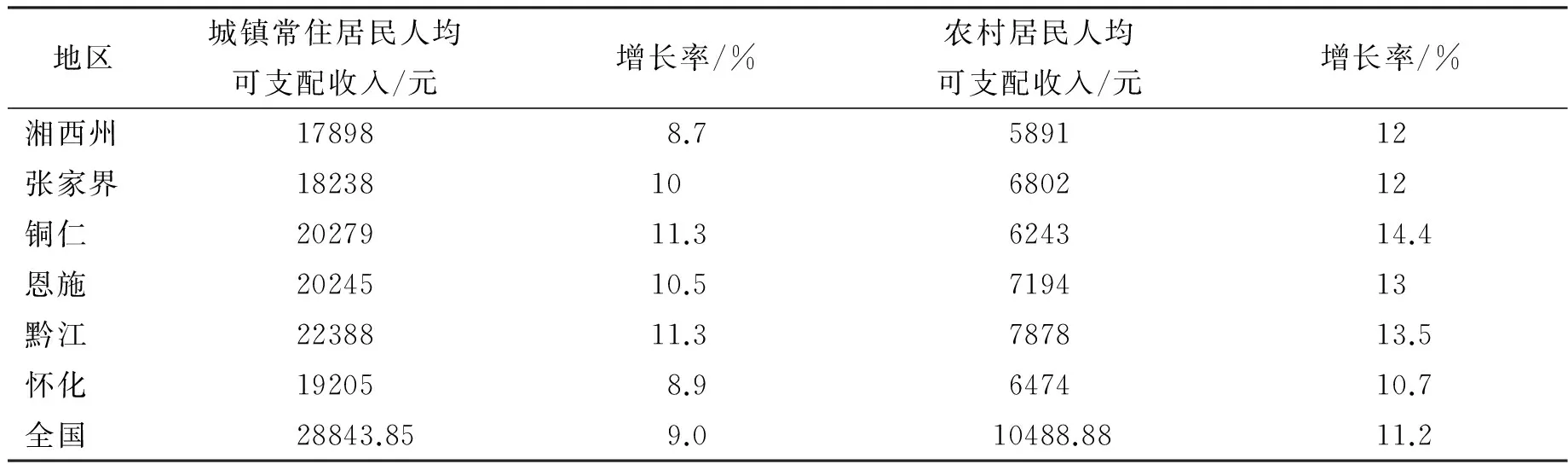

表2 2014年武陵山区六大中心地区的城乡可支配收入表

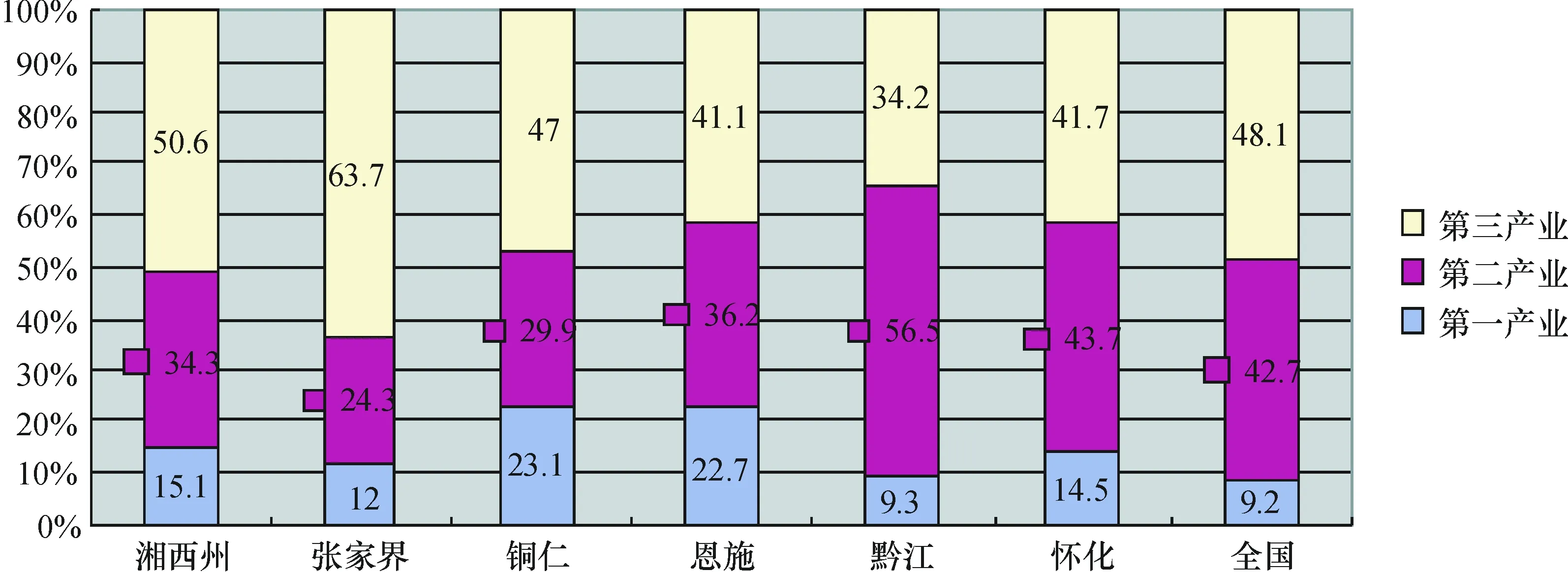

图3 2014年武陵山片区六大中心地区产业结构图(数据来源于各地区统计报告)

(二)以保护为目的的乡村文化建设

文化保护政策的制定和贯彻推动了乡村文化建设。如“中国民间文化艺术之乡”、非物质文化遗产名录等各种保护工程的实施。在政府推动文化保护与传承的同时,乡村文化建设面临着文化静态保护与乡村生活疏离,动态保护又过度解构等问题。随着欧洲生态博物馆的文化生态理念的传入,在学者和文化工作者的积极推动下,村落社区作为乡村文化的承载体,生态博物馆、民族文化生态村的文化保护实践,进一步推动了以村落为基础的各项文化保护政策的完善。随之而来的是文化生态保护试验区、少数民族特色村寨和传统村落等政策的实施开展。这些保护工程的实施,将民族文化的保护和传承与新农村建设、扶贫开发结合,形成合力,逐步实现了民族文化保护与社会发展的良好态势,其中很多保持完好的村落就得益于少数民族特色村寨的培育与建设。

文化保护是文化旅游业的发展前提,十二五期间,全国通过发展旅游带动了10%以上贫困人口脱贫,旅游脱贫人数达1000万人以上[17]。武陵山片区除重庆地区以外,旅游收入都占据了地区国民生产总值的很大比例(见图1)。但就目前的文化保护运作机制而言,传统文化是以不同的文化类别申报项目获得资助、认定和保护,这对只能静态保护的文化传承提供了保障,但对活态文化的传承,则往往会陷入碎片化的保护困境,脱离了原有的文化结构和空间而失去了深层的意义。文化生态区、传统村落的保护,尤其是少数民族特色村寨等项目的推动,成为在地文化生活者参与文化保护与传承的有效路径。但在项目的执行过程中却出现了很多问题。

一是民族特色村寨的定位与发展问题。民族文化在地传承理念被简单化理解,比如普遍的传统村寨只注重特色民居的建设和维护,缺乏科学有效的编制和规划来激励在地居民参与特色的彰显,从而焕发新的活力。

二是政策执行及实效问题。项目评选易造成项目资金集中在单一村寨,难以形成民族地区文化保护与传承的激励和动员效应。同时,为完成资金的使用,盲目改造,缺乏对村民主体性的尊重,反而破坏了村寨的整体文化生态。如传统土家村落石堰坪的污水处理工程,对在村寨中央修建一座污水处理池,很多村民觉得工程设计不合理,也破坏整体景观。村民长期居住在传统村寨,与环境和谐共生,在长期的经验和实践中形成了一套处理生活和生产关系的知识体系,在进行村寨改造时,更应该将现代技术与地方性知识相结合,尊重乡民意见,达成共识,更好的促进乡村永续发展。

三是资源整合问题。民族特色村寨周围基础设施薄弱,持续发展受阻,民族特色只是成为被保护起来的特色,部门之间不统一,难于形成合力。如永顺双凤村,早在上世纪50年代就被潘光旦先生誉为中国“土家第一村”,2009年被确立为“湖南省民族特色村”,至今依然只是专家、学者等调查土家文化的孤岛,没有支撑的产业,旅游业也没有开展起来。怀化通道侗族村寨坪坦村也面临着同样的问题。

三、社区营造视野下的乡村文化建设展望

社区营造是台湾地区为应对工业化、城市化进程中所出现的社会问题而提出的一项重要文化政策。以文化建设来进行社区总体营造,强调“自下而上”和“社区自主”的精神,激励社区寻找文化与特色,进而以当地特有的风貌为基础,营造永续发展的社区。作为一种理念,一项社会运动,社区营造在台湾持续推动已有二十多年,是台湾一场最基层、最普及和最温和的自我发展的社会运动[18]。社区总体营造政策已俨然超过单纯社区或文化政策的意义,关系着本土意识的凝聚和认同,维系着政府与民间社会的互动机制[19]211-218。

20世纪80年代,随着快速工业化给社会结构带来的种种不适,台湾地区开始出现了两类社区运动,一是面临生存危机或对生活环境品质不满而动员起来的社区自救运动,一类是面临认同危机而动员起来的社区保存运动[20]。1994年台湾文建会提出了《社区总体营造政策》,回应了80年代的社会挑战,主张“透过文化策略的发展,落实社区意识与社区伦理的重建”[19]54,将社会运动带往回到土地、回到社区、回到生活。并于2002—2007年推出《新故乡社区营造计划》,结合特有的文化传统、空间环境与地方产业,发展地方魅力。2007年再以“地方文化生活圈”区域发展的概念,规划新故乡社区营造第二期计划(2008—2015年),旨在提升社区文化生活及自治品质,推出艺文参与的社区营造方式,带动更多社区民众的参与,凝聚社区情感,激起民众对家园的关怀,增进参与公共事务之能量,落实营造人的目标。

社区总体营造将文化建设归结到以“社区”为焦点的总体建设上,根据社区的特色进行整体性的规划营造,整合了不同部门以往以项目形式对地方建设的孤立支持,可以起到合力叠加的效果,是基于文化整体性的特征而采取的策略。大多数对于文化的理解停留在文化的表象上,从文化事实去描述、定义,并且在这种范式的基础上对文化运行规律进行探讨。前联合国秘书长佩雷斯·德奎利亚尔认为许多发展项目的最终失败,根本原因在于它们“忽视了人的因素的重要性,忽视了由人际关系、信仰、价值观和各种动机所组成的复杂网络——而这正是文化的核心”[21]。社区营造的首要任务便是营造社区感,城乡社区营造议题上的根本区别,在于城市的邻里陌生,要靠社区营造来建立认同,“让居民成为彼此认识又对社区环境熟悉的一群人,亦即在陌生邻里要让社区感无中生有。”而在乡村聚落中,因为人员的外流,邻里关系逐渐淡化,“表现在地特色的人事物快速流失,社区营造的任务是将原有的社区感召唤回来。”[19]14其次,强调社区自主营造的原则,政府的角色只是在初期提供各种示范计划,着力于理念的推广、经验的交流、技术的提供以及部分经费的支持,建立社区共同体对于社区事务的参与意识,提升社区居民在生活情境的美学层次。以经济建设为中心的社会发展战略,如果没有当地人民的自觉参与,没有人们的内在动机的支持,单纯靠外部的援助,靠输入资金和技术,是不可能实现的[22]。社区总体营造不只是在营造一个社区,实际上它已经在营造一个新社会,营造一个新文化,营造一个新的人[19]22。

从文化整体性出发,2006年,党的十六届五中全会提出的新农村建设则涵盖了乡村社会的各个方面,提出了“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总体要求。改变了过去的单纯经济观点,注重乡村社会的综合发展。改变了单纯地、片面地强调加快城市化进程的观念,注重农村的建设。但更重要的是要实现农民的发展,才是真正的发展[23]。2006年10月,十六届六中全会通过《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》,提出:“推进社区建设,完善基层服务和管理网络。全面开展城市社区建设,积极推进农村社区建设,健全新型社区管理和服务体制,把社区建设成为管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。”[24]将新农村建设以“农村社区”为落脚点,实现政府行政管理和社区自我管理有效衔接,政府依法行政和居民依法自治良性互动。重在强调公共服务和社会管理工作。作为一种政策的提出,后续的新农村建设,并没有围绕强调“农村社区的再造”展开相应的推广和建设。

面临全球化、工业化、城市化和信息化的全面到来,乡村社会不再是一个封闭的系统,而是一个开放的、流动的和变化的社会体系,一面是空心化、老龄化和乡村的凋敝,一面是乡村旅游繁荣的同质化、传统文化的过度消费和消失。以少数民族村寨和村落为载体的乡村文化分别成为国家民委和住建部保护的对象,但更多的是体现在传统文化建筑空间的保存上,直到2015年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深入推进农村社区建设试点工作的指导意见》,再次以“农村社区”的建设为焦点,提出农村社区建设在党和政府的领导下,在行政村范围内,依靠全体居民,整合各类资源,强化社区自治和服务功能,促进农村社区经济、政治、文化、社会、生态全面协调可持续发展,不断提升农村居民生活质量和文明素养,努力构建新型乡村治理体制机制。

从新农村建设到农村社区建设的转变,是创新社会基层治理、适应当代中国社会转型的现实要求。从实践方面看,农村社区治理的创新既是遏止当前农村社区衰落走势,解决以三农问题为核心的农村发展和民生改善的社会难题的需要,也是中国社会转型中再造农村社会秩序,实现农村治理现代化的需要[25]。台湾社区营造已经深入人心,成为许多台湾人身体力行的指南,是最基本的民主实践方式,并不断完善。深化农村社区建设,以全面提高农村居民生活质量和文明素养为根本,实现乡村社区的转型,我们还刚刚开始。无论是社区营造还是农村社区建设,“人”的建设才是最重要的。“作为农村社区建设主体,‘人’是农村社区建设的起点和前提,也是最后的落脚点和归宿。农村社区建设过程中不能只重视‘物质’因素的投入而忽视‘人’的主体性、参与性和能动性。”[26]以社区为平台,构建生产、生态、生活、生命四位一体的美丽乡村,实现城乡一体化,无疑是乡村文化建设的理念和追求。

[1]农业部办公厅.农业部关于印发《特色农产品区域布局规划(2013—2020年)》的通知[EB/OL].(2014-01-28)[2014-02-24].http://www.moa.gov.cn/govpublic/FZJHS/201402/t20140224_3794896.htm

[2]国家统计局.2014年全国农民工监测调查报告[R/OL].(2015-04-29)[2016-07-11].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201504/t20150429_797821.html

[3]陈美渝.美术概论:2版[M].北京:中国轻工业出版社,2011:59.

[4]梁漱溟.乡村建设理论:2版[M].上海:上海人民出版社,2011:20.

[5]张志刚.中国宗教研究的几个关键问题[J].世界宗教研究,2015(5):1-7.

[6]梁启超.中国历史研究法[M].南京:江苏文艺出版社,2008.

[7]杨庆堃.中国社会中的宗教:宗教的现代社会功能及其历史因素之研究[M].范丽珠,译.上海:上海人民出版社,2007.

[8]时蓉华.社会心理学词典[M].成都:四川人民出版社,1988:154.

[9]朱海滨.民间信仰——中国最重要的宗教传统[J].江汉论坛,2009(3):68-74.

[10]徐安平.湘西苗族巴岱身份流变研究——以花垣县补抽乡大龙洞村为例[D].吉首:吉首大学,2013:7-14.

[11]凌纯声,芮逸夫.湘西苗族调查报告[M].北京:民族出版社,2003:89.

[12]郑欣.治理困境下的乡村文化建设研究:以农家书屋为例[J].中国地质大学学报(社会科学版),2012(2):131-137.

[13]费孝通.志在富民[M].上海:上海人民出版社,2004:379.

[14]人民日报社理论部.深入领会习近平总书记重要讲话精神: 上[M]. 北京:人民出版社, 2014:336.

[15]温铁军.中国新农村建设报告[M].福州:福建人民出版社,2010:36.

[16]黄应贵.农村社会的崩解?当代台湾农村新发展的启示[J].中国农业大学学报(社会科学版),2007(2):3-10.

[17]国家旅游局信息中心.旅游扶贫[EB/OL].(2015-07-10)[2015-07-31].http://www.cnta.gov.cn/ztwz/lyfp/zyhd/201507/t20150731_743773.shtml

[18]罗康隆.社区营造视野下的乡村文化自觉——以一个苗族社区为例[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2015(5):37-42.

[19]陈明达.台湾社区总体营造政策变迁之研究——历史制度论的观点 [D].台北:台北大学,2008.

[20]曾旭正.台湾的社区营造:增订初版[M].新北市:远足文化事业股份有限公司,2013:38.

[21]联合国教科文组织,世界文化与发展委员会.文化多样性与人类全面发展:世界文化与发展委员会报告[M].广州:广东人民出版社,2006:1.

[22]钱宁.文化建设与西部民族地区的内源发展[J].云南大学学报(社会科学版),2004(1):38-46.

[23]陈玉洁.“农民的发展,才是真正的发展”——温铁军眼中的新农村[J].人民画报, 2005(12):14-17.

[24]新华社.中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定 [EB/OL]. (2008-08-20) [2016-07-11].http://www.gov.cn/test/2008-08/20/content_1075519.htm

[25]钱宁.农村社区治理创新与社会工作者旳使命[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2014(3):1-5.

[26]新华社.有关人士解读《关于深入推进农村社区建设试点工作的指导意见》[EB/OL].(2015-06-02)[2016-07-11].http://www.gov.cn/zhengce/2015-06/02/content_2872128.htm

Community Building and Rural Culture Construction in Ethnic Areas

PENG Yong-qing

(SchoolofHistoryandCulture,JishouUniversity,Jishou416000,China)

At present, rural culture is built from cultural presentation. One is by knowing relative modern culture and mainstream culture, to take a series of construction work aiming at poverty and background situation; the other is by principles of cultural diversity, to take a series of protection work aiming at rapid appearance and homogenization situation. These works ignored internal association between cultural space and cultural whole. In general, achieving development and cultural consciousness of rural society through cultural policy and by investigation on rural culture situation of Wulingshan ethnic area, community building as a process of cultural reconstruction emphasizing community autonomy, have a referential significance to build ethnic village as community platform of rural culture construction mechanism.

rural culture construction; Wulingshan mountain area; ethnic village; community building; cultural consciousness

2017-01-10

10.7671/j.issn.1672-0202.2017.03.012

国家社会科学基金项目(16XMZ011);教育部人文社会科学研究一般项目(15YJA850004)

彭永庆(1972—),女,湖南吉首人,吉首大学历史与文化学院副研究员,主要研究方向为民族历史与文化。E-mail:jspyq2009@sina.com

C912.83

A

1672-0202(2017)03-0121-11