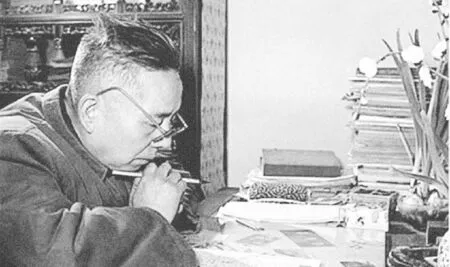

张恨水传 选章十

文解玺璋

张恨水传 选章十

文解玺璋

弯弓

民国十七年(1928)四月,国民党开始二次“北伐”,蒋介石率领的北伐军节节胜利,很快就攻入了山东省。日本军阀以保护侨民为由,于四月十九日派军队在青岛登陆,占领青岛和胶济铁路沿线要地。当时,盘踞济南的是奉系军阀张宗昌,为了抵挡北伐军的进攻,他向青岛的日军求援,给了日军一个进兵济南的理由。与此同时,日本田中内阁也向日军发出了抢占济南的训令。于是,日本军队于四月二十六日进入济南,并立即在城内设置警戒区,修筑工事。五月一日,北伐军占领济南,蒋介石当即任命国民革命军总司令部战地政务委员兼外交处主任蔡公时为山东特派交涉员,负责与日本驻济南领署联系交涉,并多次发表声明保护外侨,要求日本政府从济南撤军。不料,五月三日,北伐军一名士兵徒手经过日军警戒区时,被日军无故射杀;北伐军一部移驻基督医院时,也遭到日军突然袭击;当日,日军又向北伐军第四十军第三师第七团的两个营发起进攻,北伐军损失惨重。

北伐军九十二师、九十三师迅速作出反应,将日军的嚣张气压打了下去。日军指挥官福田彦助见事不好,急忙派佐佐木去见蒋介石,并发出威胁:“如不停火,中日将全面开战。”蒋介石连忙派出10个参谋,到各部队传达命令,停止对日军的攻击。而日军则进一步要求北伐军全部退出日军警戒区。蒋介石既已完成北伐这一首要目标,不得不对日军采取隐忍的态度,严令部队不许还击。日军却得寸进尺,不仅将商埠区的北伐军全部缴械,而且派兵占领了国民政府外交部部长办公处。外交部部长黄郛及其卫士亦被缴械,并被赶出办公处。蒋介石再派外交处主任蔡公时去交涉,恰逢两个日本兵被流弹打死,日军咬定此事即交涉署中人所为,强行闯入交涉署,残忍杀害了以蔡公时为首的外交人员17人。

日本军队在济南的野蛮暴行,立刻在全国范围内激起了汹涌澎湃的反日浪潮,各行各业纷纷发表通电,以表达自己的愤慨和抗议,广大民众则表示,愿不惜牺牲一切以赴国难,并在商业上、经济上给日本以相当之惩戒。国民政府则告诫国民,此次济南惨案,“惟日兵有意挑衅,中央自有对付之法,不可中其奸计,请告民众,力持镇静,万不可暴动游行,或加害日侨,资人以口实,及给予共产党捣乱机会为要”。在此之前,《世界日报》因受到北洋军阀的打压,一度比较沉闷,谨言慎行,副刊也只谈风月,与政治绝缘。“济南惨案”发生后,该报终于打破了一年多的沉默,开始发言。不仅用大量篇幅登载新闻,以“日人将为人类公敌”“呜呼山东,呜呼中国”这样的警句为标题,还陆续发表了《吾人将何以自处?》《国人应速下决心》等社论,内容都是对日本军队野蛮暴行的谴责与声讨。

张恨水更是在他所主持的《夜光》《明珠》副刊上连续发表时事短评。五月十一日,他首先针对“旧人物”发言,写了《当为孔子而保护山东——中国旧人物听者》,激励“旧人物”关心国事,他说:“今者夷气东来,直逼我圣人之乡。行见我族文光,有为敌人牛马践踏之苦。然则一班旧人物,对国事漠不经心者,今亦少有所动乎?”他以为,旧人物一定是尊孔的,保护孔子之陵墓与圣庙是责无旁贷的,他试图告诫他们:“吾不敢列举人群进化云国家主义,种族思想,以告旧人物。旧人物而尊孔者,当为孔子起而保护山东矣。”

柯劭

五月二十二日,张恨水又写了《中国不会亡国——敬告野心之国民》,再次表达了不应放弃抵抗的决心,并请国人相信,“现在世界上的强国,无论是谁,他不能并吞中国”。他在分析了中国的有利条件后指出:“野心家不要以为中国人是勇于私斗的,到了亡国的时候,我敢断言,一切人都可以联合起来对外(连新旧军阀在内)。” 张恨水的这些言论至少表明,“旧人物”,尤其是他们中的文人士子,生逢乱世,当国家处在生死存亡的危急时刻,总能表现忧愤、痛苦的责任担当和家国情怀。一如张恨水在《耻与日本共事》一文中所说,读书人重在气节。何况此时的张恨水,虽然不以“新人物”自居,但毕竟已与民国以前的旧文人不可同日而语。新时代赋予他超越了忠君报国的民族国家意识,在他的意识中,亡国已不仅仅是改朝换代,因为国家已不再是一家一姓的私产,而是属于每个国民共有,它的前途命运也与每个国民的切身利益联系在一起,是不可掉以轻心的。

张恨水固然没有内圣外王、治国平天下的伟大抱负,也并非经世致用、谋划军国大计的人才,但他拥有一个为大众而写作的作家不可或缺的正义感和社会责任感,以及一个现代新闻从业者的良知和敏锐的感知力,能迅速捕捉到大众心理的变化。民国二十年(1931)九月十八日晚十时二十分,日本关东军按既定作战方案,在南满铁路柳条湖路段点燃了埋置的炸药,炸毁了一段路轨。以爆炸声为信号,日军猛烈炮轰北大营,柳条湖分遣队立即向北大营发动进攻。同时,板垣征四郎则以关东军司令部的名义,命令关东军第29联队进攻沈阳城,独立守备队第2、第5大队从正面与北面进攻北大营,以与柳条湖分遣队的进攻形成合围夹击之势。当晚十一时四十六分,关东军高级参谋花谷正以奉天特务机关长土肥原的名义,给陆军总部和旅顺关东军司令部发电,谎称中国军队在北大营以西柳条湖路段破坏南满铁路并袭击日本守备队,两军正在激战,要求增兵。关东军司令官本庄繁等认为,这是动武的绝好机会,遂于十九日凌晨一时三十分至二时之间,连续发布命令,调遣驻辽阳第2师团,驻公主岭独立守备队第1、第5大队迅速开往沈阳参战,沈阳遂在一夜之间全部落入日军之手。

这便是历史上著名的“九一八”事变。它在全国乃至海外迅速引发了广泛的反日浪潮,各地民众呼吁国民政府下令出兵东北,收复失地。这时,张恨水创作的长篇小说《太平花》正在上海《新闻报》副刊《快活林》上连载。这部作品也是严独鹤约他写的,“我因为中国连年苦于内战,就写了一篇《太平花》”。小说自九月一日起连载,当天,严独鹤写了一段开场白,称赞张恨水的新作“是一部描写社会和爱情的巨著,收集着许多富于情感饶有兴趣的情节,而融化于‘非战主义’之中。近之可以说是和《啼笑因缘》异曲同工,远之可以说是和《西线无战事》彼此抗衡”。不料,写到第七回时,“九一八”事变爆发了。“这时,全国的人民,都叫喊着武装救国,我这篇小说是个非战之篇,大反民意,那怎么办呢?而《新闻报》的编者也同有所感,立刻写信给我,问何以善其后。我考虑着这只有两个办法,第一,书里的意识,一百八十度大转弯跟着说抗战。第二,干脆,把这篇腰斩了,另写一篇。考虑的结果,还是采取了第一个办法,说到书中主角,因外祸突然侵袭,大家感到同室操戈不对,一致言好御侮。”这样,从第八回起,“辄改其非战之说,而为主战之论。争城争地之人物,尽易为执戈卫国之健儿。苛捐杂税之穿插,亦改为外人铁蹄蹂躏之事实”。这种陡然之间的突转,固是小说创作之大忌,要花费很大力气对小说的情节布局重新加以调整不说,全书的故事也不能不大为改变了。但事已至此,“原来主张之全盘推翻,固所不惜矣”。民国二十二年(1933)三月,全书连载结束,共三十六回。适逢张恨水因事来沪,遂将书中描写内战的部分删去八回,补写两回,全书缩减为三十回,约三十万字,交给上海三友书社出版单行本。抗战结束后,三友书社欲再版此书,张恨水觉得,日本人投降后,如果我们还在鼓吹战争,就与世界潮流相悖了。为此,他把描写抗战的内容删去十回,又重写六回,全书二十六回,近二十一万字,回到内战削弱国本、主张非战的主题上去。我们现在看到的这部小说,就是三友书社民国三十五年(1946)出版的所谓定稿本。

或如张恨水所言,他真的是所谓国难小说,或抗战小说的先驱。查《中国现代长篇小说编年》,该书只收录了“正式公开出版的中国现代新体长篇小说,原则上不包括长篇章回小说”,因此,在1932年名下,收长篇小说六部,其中废名两部,分别为《桥》和《莫须有先生传》,蒋光慈一部《田野的风》,匡亚明一部《血祭》,铁池翰(张天翼)一部《齿轮》,黄震遐一部《大上海的毁灭》。这六部小说除了《齿轮》和《大上海的毁灭》是以“九一八”和“一·二八”为背景外,其他四部都与中日战争无关。而这两部一部出版于九月,一部出版于十一月,都在张恨水的《弯弓集》《太平花》之后。

民国二十二年(1933)三月四日,张恨水的长篇小说《东北四连长》开始在上海《申报》副刊《春秋》上连载。《申报》与《新闻报》是当年沪上旗鼓相当的两张报纸,而两报副刊更是棋逢对手、将遇良材,有一“鹃”一“鹤”打擂台的说法。“鹤”即《新闻报》的严独鹤,“鹃”即《申报》的周瘦鹃。张恨水的《啼笑因缘》既在《新闻报》一炮而红,报纸销量亦因此而迅速攀升,《申报》老板看在眼里,急在心上,也想请张恨水贡献一部作品。然而,张恨水顾虑到,如果同时包办国内两家大报的长篇小说连载,风光固然风光,却也容易招致同行的嫉妒,弄不好还会影响到自己与《新闻报》的合作,因此便“以忙婉谢了”。后来还是周瘦鹃出面,与张恨水提及此事,张恨水考虑到与周瘦鹃的友谊,才接受了他的邀请。多年后,在《写作生涯回忆》中,张恨水写道:“周先生是个极斯文的写作家,交朋友也非常的诚恳。他和我同年,在上海相见之后,非常的说得来。那时《申报》的‘自由谈’,改载新文艺,鲁迅先生常化名在上面写散文,非常的叫座。‘自由谈’原来的地盘,改名‘春秋’,还是周先生编。他以友谊的关系,一定要我写个长篇。他说,章回体小说,要通俗,又要稍微雅一点,更要不脱离时代,这个拿手的人,他实在不好找,希望我帮忙。我虽然自知够不上那三个条件,而瘦鹃的友谊,必须顾到,终于我给他写了一篇《东北四连长》。”

这篇小说讲的是东北御侮的故事。张恨水既没当过兵,对军事是个外行,怎么会写起军中生活来了呢?当时便有人持怀疑的态度。不过,张恨水当时似乎并未作出回应,过了十几年,借回忆往事,他才道出其中的缘由:“也是事有凑巧,我有一位学生,当过连长,他那时正在北平闲着,常到我家里来谈天。我除了在口头上和他问过许多军人生活而外,又叫他写一篇报告。我并答应给他相当的报酬。报酬他不要,报告却写了。我就以另一种方法,帮助了他的生活。在这情形下,有两三个月的合作,我于是知道了很多军中生活,就利用这些材料,写为抗日的文字。” 这大约可以看作是张恨水的小说并非“空中阁楼的杜撰” 的证明。他的为人是“向来不拆烂污”的,小说创作更是如此。没有直接的生活体验,他可以想方设法用间接的方式来弥补。

其实,张恨水与军中人士多有往来,尤其是官居高位的将领,很多都是他的朋友。张学良故不待言,二十年代在北平行医的日本医生矢原谦吉在讲到当年与张恨水、张季鸾、管翼贤的友谊时,也曾说过:“张恨水与张季鸾不同,毫无政治色彩与政治偏向,故所稔之军人与政客特多,余之能识大批西北军、晋军、东北军将领者,半由于诊病而来,半由于张与管翼贤所介绍。” 他在晚年“援笔以述旧事”,写成《谦庐随笔》一书,其中有些条目就记载了张恨水对军中将领的看法。他记得张恨水常说:“当今无大将,惟有无数‘大酱’耳。” 有一次,他们谈起向称关外“宿将”的五十三军军长万福麟,张恨水便讲了一个此人作为“大酱”而名副其实的笑话。此人看上去“仪表堂堂,鞍上雄姿,确属气象万千”,而大敌当前,却往往丑态百出。日军进入热河,直迫承德时,省主席汤玉麟以全部军用汽车二百辆,满载其私人财宝箱柜,弃城而遁。日军遂以百余骑兵占据承德。于是,原在热冀边境第二线布防的五十三军,就被推上了第一线。这时候——“万军长戎装立马,八面威风。不图忽有日军侦察机一架,凌空而来,且向地面俯冲数次,进行‘低空侦察’。是时也,万军长心胆俱裂,不觉坠马。官兵见状大乱,东奔西窜,为之久久不能成列。日机去后,马弁扶万上马,神色始定。乃向部众自解曰:‘适间非坠马也。我只欲示尔等于空袭时,如何迅速隐蔽耳。’” 就是这位万福麟率军守喜峰口,略战即溃,多亏二十九军赵登禹部及时赶到,突然发起冲锋,日军猝不及防,仓促败退,喜峰口才免于被日军攻占。

张恨水还与矢原讲过樊钟秀死于空袭的故事:“值中原大战方酣之际,中央军以飞机助战,冯(玉祥)军樊钟秀部首次见飞机俯冲投弹,惊恐万状,军心为之动摇。冯乃集中训话曰:‘空中之飞机与乌鸦,孰多?’皆曰:‘乌鸦多。’冯曰:‘信然。然则乌鸦便溺时,亦曾着于你们之头顶乎?’皆曰:‘未。’冯曰:‘信然。然则飞机投弹时,其能命中于你们之机会,当更稀矣。’众皆曰诺,欢呼鼓舞而去。次日,于赴敌途中,又逢中央军飞机凌空轰炸。樊及所部均惑于冯日前之言,不屑稍为之避。弹落人群,血肉横飞,死伤过半,而樊以总司令之尊,亦成机下之鬼。”

在《谦庐随笔》中,矢原还记载了一次有趣的旅行。他与张恨水应邀前往海甸(淀)观看二十九军演习,事后张恨水请他吃“凯旋餐”。张恨水告诉他:“演习期间,海甸(淀)冠盖云集,北京一大饭庄乃遣厨侍十余人,于席棚之下大卖其特制之‘凯旋餐’,为将佐者以其为吉兆,多前往食。此餐之配制,颇为别开生面。以韭黄、韭菜与肉丝,外加花生米少许,合而炒之,然后置于‘荷包蛋’上即成,其味亦颇不恶。” 矢原记下了张恨水对“凯旋餐”寓意的解释:“所谓‘凯旋餐’也者,意在二十九军必胜,日本必败也。——韭黄与韭菜为二韭,与‘二九’谐音,故以之象二十九军。花生米又名长生果,‘长生’与‘常胜’为一音之转,‘荷包蛋’者,旭日旗也。蛋在二韭与花生米之下,示日本必为常胜之二十九军所征服也。”

张恨水在军队上层固有很多朋友,但他偏偏舍易求难,放着熟悉的上层人物不写,却把笔墨给了不很熟悉的“四个连长”。他曾经这样解释:“我的意思,那时南京方面,正唱着一面交涉,一面抵抗,实在不能找出一位大人物来作小说主角。还是写下级干部的好。这样,也就避了为人宣传之嫌。”继而他说:“这四位连长,我是写他们有三位在长城线外成仁的。多少也给大人先生一点讽刺。” 这里似乎隐约透露了一点张恨水曾经拒绝为张学良作传而难以言传的理由。的确,在那个时候,写一个高层将领的抗战,难度是很大的,也非张恨水所长。他的长处,绝不在于正面描写战场的情状,而只是从侧面烘托,重点写四位连长的恋爱、婚姻与家庭生活。且看最后一回“声色自娱将军终日乐,老少环泣战士几人回”,就以非常细腻的笔触描写了军人的父母和妻子儿女在得知战场上全军溃败的消息后,四处打听亲人消息而求告无门的焦虑和伤心,并衬托以师长全家安逸、舒适、温馨的生活,以表达他“都是军人,为什么有的这样在家里享福,有的就该在冰地雪地里打仗” 的悲愤。

就小说写作而言,《东北四连长》中的人物、叙事仍未脱离张恨水所熟悉的三角恋爱的固定模式。女主角杨桂枝要在文人甘积之和军人赵自强之间做出选择,小说情节的推进和展开,就依赖于桂枝的心理活动,以及围绕她所形成的人际关系的相互作用。随着故事的层层铺展,甘积之与赵自强的形象在杨桂枝的心目中此消彼长,发生了逆转,她从最初的讨厌军人害怕军人,发展到最后能接受军人嫁给军人,这种变化在战争迫近的大背景下显露了民众心理的微妙之处,他们害怕战争降临到自己头上,希望军人能承担起保家卫国的责任,但当自己的亲人就要奔赴前线时,他们也表现得难舍难分。结婚不满一个星期,赵自强便接到命令,部队要开到长城以外去抗击日寇。张恨水把他与杨桂枝上演的这场“新婚别”,写得荡气回肠。赵自强倒是有些儿女情长,心里对新婚妻子抱有二十四分的歉意,而新媳妇却慷慨地表示:“我既然嫁了你,我就认定了我是一个军人之妻,决不能有一丝一毫不愿意。但愿你和小鬼痛打一仗,杀死他万儿八千的。那个时候,你是位英雄了,我也是一位英雄夫人,岂不大妙?” 这种写法与革命作家“恋爱加革命”的创作模式毫无共同之处,张恨水笔下的男女私情是与社会生活融于一体的,是日常生活的一部分,绝非社会生活之外的无源之水、无根之木;他的叙事没有那么多的豪言壮语、大话空谈,却符合日常生活的逻辑,符合人情物理。他写战争给民众身心带来的深深伤害,恰恰是通过和平温馨的、带着人性气息的日常生活的丧失来表现的。当然,他也写了军人的豪迈赴死。赵自强之死,最初在《申报》副刊连载时是用了隐晦的方式,留给读者去想象。桂枝到医院,原本是想和唯一存活下来的殷连长打听丈夫的消息,“恰是新到了一批重伤的伤兵,用担架床抬着,一架一架的向医院里抬去。由这里更想到赵自强是如何一种情形,她心里万分凄楚,又不能哭出声来,于是昏晕着向下一倒”, 倒在做了战地医生的甘积之的怀里,全书就此结束。民国三十五年(1946),上海出版商从报上抄写了书稿,打算出版,请张恨水审查。张恨水将全书重读一遍,很为自己当年的幼稚感到可笑,于是,“我把作战部分的描写,完全删掉,只着重故事的发展,结局我以人道主义去发作感慨”, 书名则截取古诗“杨柳青青莫上楼”中的前四个字,题曰《杨柳青青》。改过的小说结尾,四个连长中仅存者换成了关连长,这大约体现了张恨水的悲悯之心,不忍见一群孩子失去父亲,成为孤儿。赵自强死之悲壮,是通过关连长向赵自强父亲的一番描述所呈现的,关连长劝慰老人说:“老太爷,你也不必难过了。他和敌人同归于尽,在武德上是十分光荣的。军人的战死在疆场那是荣誉的事情。” 老人强忍悲痛,颤抖着制止关连长,不让他把消息告诉桂枝,因为她刚刚生了一个爷儿俩长得一模一样的儿子。

钱杏

夫小说者,消遣文字也,亦通俗文字也。论其格,固卑之毋甚高论,无见于经国大计。然危言大义所不能尽者,而小说写事状物,不嫌于琐碎,则无往而不可尽之。他项文字无此力量也。更退一步言之,即令危言大义,将无事物而不能尽之矣,然贩夫走卒,妇人孺子,则又不能了了于其所云者为何,而小说立词为文,不嫌于浅近,则又无人而不可以读之。他项文字亦无此力量也。今国难临头,必以语言文字,唤醒国人,无人所可否认者也。以语言文字,唤醒国人,必求其无孔不入,更又何待引申?然则以小说之文,写国难时之事物,而供献于社会,则虽烽烟满目,山河破碎,固不嫌其为之者矣。

至于张恨水自己,又道:

然吾固以作小说为业,深知小说之不必以国难而停,更于其间,略尽吾一点鼓励民气之意,则亦可稍稍自慰矣。若曰:作小说者,固不仅徒供人茶余酒后消遣而已。此吾于心焚如火,百病来侵时,尽二十日之力,而成此《弯弓集》者也。至于吾文如何,吾自知未必有何力量。谚有之,“千里送鹅毛,物轻人情重”。又曰:“瓜子不饱是人心。”今国难小说,尚未多见,以不才之为其先驱,则抛砖引玉,将来有足为民族争光之小说也出,正未可料,则此鹅毛与瓜子,殊亦有可念者矣。

山河脱幅三千里,兄弟阋墙二十年。

岂是藩篱原易辙,本来萁豆太相煎。

江东名士浑如醉,壁上诸侯笑不前。

犹叹药炉茶灶畔,有人高比赵屯田。

争道雄才一槊横,几时曾到岳家兵。

中原豪杰无头断,逊国君臣肯膝行。

盗寇可怜侵卧榻,管弦犹自遍春城。

书生漫作长沙哭,只有龙泉管不平。

六朝金粉拥千官,王气钟山日夜寒。

果有万民思旧蜀,岂无一士覆亡韩。

为问章台旧杨柳,明年可许故人看。

花蕊宫词可汗颜,读来转觉泪潺潺。

金貂尽日盈高座,烽火连宵入汉关。

黄左尚争明系统,幽燕频陷宋江山。

长江天堑何须道,胡马南窥已等闲。

这四首诗写得沉郁顿挫,寄托深远,离黍之叹,动人心弦。张恨水既不满于国民党政府“攘外必先安内”的政策,又痛心于对日妥协使大片国土沦入敌手,而尸位素餐的满朝文武和高冠博带的名士佳人仍沉醉于骄奢淫逸的生活,作者有千言万语积压在胸中,却也只能以比兴寄托的方式,借历史人物和故事,曲折地表达自己对这些民族败类的愤慨,抒发自己忧国忧民的情思。他的情感是真挚的,语言是发自内心的,即用比兴,用意也较为显豁,并不雕章琢句,借事用典也较为自然。再看《健儿词》七首:

看破皮囊终粪土,何妨性命换河山。

男儿要赴风云会,笳鼓连天出汉关。

不负爷娘抚此生,头颅戴向战场行。

百年朝露谁无死,要在千秋留姓名。

未是木兰替老亲,亦非击鼓学夫人。

女儿自有凌云志,不让英雌独姓秦。(指秦良玉)

笑向菱花试战袍,女儿志比泰山高。

却嫌脂粉污颜色,不佩鸣鸾佩宝刀。(下十四字集唐诗红楼)

只祝成功不祝还,送行堪着白衣冠。

男儿死耳何须惧,一笑挥鞭上战鞍。

含笑辞家上马呼,者番不负好头颅。

一腔热血沙场洒,要洗关东万里图。

背上刀锋有血痕,更来裹创出营门。

书生顿首高声唤,此是中华大国魂。

这一组与前一组不同,写得慷慨激昂、意气风发,充满忠义刚正之气,显示了在国破家亡之际与国家共存亡的英雄本色,勉励男儿、女儿到战场上去建功立业,词语豪壮,字字掷地有声,的确有一种“以语言文字,唤醒国人”的意味在里面,思想性和艺术性都达到了相当的高度。

应当承认,《弯弓集》中的叙事作品并不像诗歌那样出色,有为形势所迫、急就成章的毛病。由于生活经验不足,缺乏可靠的生活细节的支撑,人物也显得比较单薄,少了一些生气,只能作为某种观念的承担者,整个作品就给人一种简陋粗糙之感。但在抗战初期,这些问题似乎是新旧作家都难以避免的。随着战争的展开和深入,张恨水的生活体验有了更加深厚的积累,他的抗战小说写作也就别开生面,进入了新的境界。

(待续)

责任编辑/胡仰曦