自由之边界:司法改革背景下新媒体公开的维度与限度

关键词: 言论自由;司法改革;新媒体;司法公开

摘要: 以数字化、互联网为代表的新媒体不仅正在改变着司法公开的方式,也给大众的知情权和新闻自由带来了巨大冲击。新媒体公开在提升司法公信力、遏制司法腐败、防止冤假错案等方面发挥着重要的作用,从这个意义上而言,新媒体公开是新一轮司法体制改革的突破口。但从法解释学和实证维度考察,可以管窥新媒体公开与个人隐私权的保护、司法审判公开等之间存在着紧张关系。如何把握新媒体言论自由的边界,建构新媒体与司法公开良性互动关系,有必要借鉴隐私权保护的域外经验,明确新媒体与司法的角色定位,遵循主客体相互作用下的司法运作规律,以期实现对新媒体公开限度的有效规制。

中图分类号: F302.2文献标志码: A文章编号: 10012435(2016)06070508

Key words: freedom of speech; judicial reform; new media; judicial openness

Abstract: The new media represented by digital and Internet is not only changing the way of judicial openness,but also bringing a great impact on the publics right of speech freedom.New media contributes much to improving the credibility of justice,curbing judicial corruption,preventing miscarriages of justice and other aspects.In this sense,judicial openness is a breakthrough for a new judicial reform.From hermeneutics and empirical dimensions of law study,there is a tension between the new media,justice openness and personal privacy protection.To establish the new positive interaction between media and judiciary should learn from the experiences of some foreign countries,as well as finding the operating role of hostguest interaction in order to achieve effective regulation for new media openness.

一、问题意识与研究方法

数字化、互联网技术的迅猛发展,使人类社会提前步入了“人人都有麥克风”“人人都是通讯员”的新媒体时代。2009年最高人民法院颁布了《关于司法公开的六项规定》和《关于人民法院接受新闻媒体舆论监督的若干规定》,将司法公开范围扩展至立案、庭审、执行、听证、文书、审务公开等共六项;而且将司法公开继续作为人民法院第四个五年改革纲要(20142018)的重要内容之一。十八届四中全会通过的《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》指出:“构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制,推进审判公开、检务公开、警务公开、狱务公开,依法及时公开执法司法依据、程序、流程、结果和生效法律文书,杜绝暗箱操作。”从顶层设计到地方试改,新一轮司法改革正如火如荼地推进。[1]新媒体公开作为司法公开的重要形式、作为新一轮司法公开改革的关键事宜也在逐步推进中,有的地方甚至创新性地建构评估新媒体公开的阳光司法指数。可见,新媒体公开的成败,业已成司法改革能否成功的试金石。

所谓新媒体(New Media),是指以数字媒体为基础的,通过数字化交互性的固定或极速移动的多媒体终端向大众提供信息与服务的传播样态。它主要包括网络媒体、博客、微博、QQ、微信、脸书、推特、LinkedIn和YouTube等媒体。多年以来,新媒体与司法公开的关系一直是各国司法研究的热点。纵观国内外关于新媒体和司法关系的研究可谓琳琅满目,但大多数学者主要研究的是如何利用新媒体推进司法公开,鲜有学者研究新媒体推进司法公开的限度。新媒体为推动司法公开提供了前所未有的机遇的同时,也对新媒体公开的内容、方式和效果提出了新的挑战。在我国现行法还未对新媒体推进司法公开进行细致规定的情况下,如何运用新媒体推进司法公开,是当前司法改革亟待解决的关键问题。本文在强调新媒体推进司法公开作为新一轮司法改革的突破口同时,以法解释学为基础,从实证维度论述当前新媒体与司法公开之间的紧张关系,并试图探寻新媒体推进司法公开的限度,以实现新媒体与司法公开良性互动关系之建构。

二、推进新媒体公开:司法改革的突破口

司法应当公开,正如贝卡利亚所言,“审判应当公开,犯罪的证据应当公开”[2]20。最高人民法院在中央关于推进司法公开改革部署要求的基础上,一直重视司法公开工作,不仅在三个人民法院五年纲要中均列有司法公开方面的改革内容,而且先后出台了一系列司法公开规范性文件。[3]7135同时在第四个人民法院五年纲要中继续强调构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制。从这个意义上而言,推进新媒体公开对于司法改革具有“突破口”的意义。其主要表现在三个方面:

其一,以新媒体公开提升司法公信力。司法公信力是司法赢得社会公众信任和信赖的能力,这种能力直接取决于司法在拘束力、判断力、自制力和排除力方面是否能够经得起公众的信任和信赖。[4]而综观现有的研究成果,对人民法院司法公信现状的判断大多是通过类似于满意度调查的方式来获得的,且结论几乎都认为当下司法公信低下。[5]以公开促公信,司法的透明度在某种意义上决定了司法公信力,新媒体公开使得民众有充分的参与权、知情权、表达权和监督权,打破了司法“暗箱操作”的顽疾,消除司法过程中那些似是而非、模棱两可、任由其说的因素,让司法通过新媒体公开贴近于大众的现实生活,把司法运作和决策的全过程淋漓尽致地呈现在民众眼前,重获公众对司法的信任与信赖。

其二,以新媒体公开消除司法腐败。从曾任最高人民法院副院长黄松有案到最近的奚晓明案,司法腐败是影响司法公信力的重要因素,也是司法制度中最难解决的问题之一。我国现阶段的司法腐败呈现出渎职化、高端化、次生化,以及权力寻租组织化、经营化、长期化等显性特征。“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。有权力人们使用权力一直到遇有界限的地方才休止”[6]154,“阳光是消除司法腐败的防腐剂”。随着电子信息技术和新媒体的日益发展,不仅提高社会民众的司法参与度,而且规范新闻媒体对司法的监督,公开透明的司法有利于彻底根除司法腐败的“帕累托最优”效应。可见,依法独立行使职权与新媒体公开是监督司法腐败的关键。

其三,以新媒体公开减少、乃至防止冤假错案。冤假错案就像一股“幽灵”,始终是司法制度不可根除的诟病,不管是在大陆法系还是在英美法系,就连新媒体公开高度发达的美国,冤假错案也难以彻底杜绝。近年來,我国从湖北佘祥林案、河南赵作海案、湖南滕兴善案、云南杜培武案,到浙江张氏叔侄案、内蒙古呼格吉勒图案等,冤假错案又一次被推倒了风口浪尖。导致冤假错案的成因可能是多层次、多因素的,比如受有罪推定理念的影响,重口供、而轻证据,作出所谓“留有余地”的判决等,[7]2049这些因素交织在一起产生“累积效应”共同作用导致冤假错案的发生。以新媒体推进司法公开,核心是推进裁判文书公开,将公安机关侦查的案件事实,检察院指控的犯罪事实以及法院经庭审查明的事实,以新媒体公开裁判文书的形式全部“晾晒”在网上,这有利于社会大众、新闻媒体通过品读裁判文书的释法说理,对裁判文书公开形成一种外部监督机制。同时,可以让民众真切的感知到法院审判是否存在事实不清、适用法律错误的情形,侦查机关是否存在刑讯逼供等违法取证行为,法官是否充分说明对诉讼双方律师及代理人的意见接受或排除理由。从每一个公开的诉讼环节中揭露冤假错案存在的可能性,从而根本上杜绝、减少冤假错案的再发生。

三、新媒体与司法公开的紧张关系:以实证维度考察

新媒体公开对于当前司法改革具有“突破口”的意义,这并不意味着新媒体公开是没有限度的。与传统媒体相比,新媒体具有及时性、高度的交互性、无限的开放性、主体的广泛性、内容的超文本性等特点而逐步得到大众认同和接受。据2015年2月CNNIC发布了《第35次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2014年12月,我国网民规模达649亿,其中手机网民规模达557亿,较2013年增加5672万人,网民中使用手机上网的人群占比提升至858%。主体的广泛性使得大众与新媒体交融和互动越来越多,近年来,随着新媒体对司法案件持续曝光,新媒体与司法公开关系彰显出前所未有的复杂性。

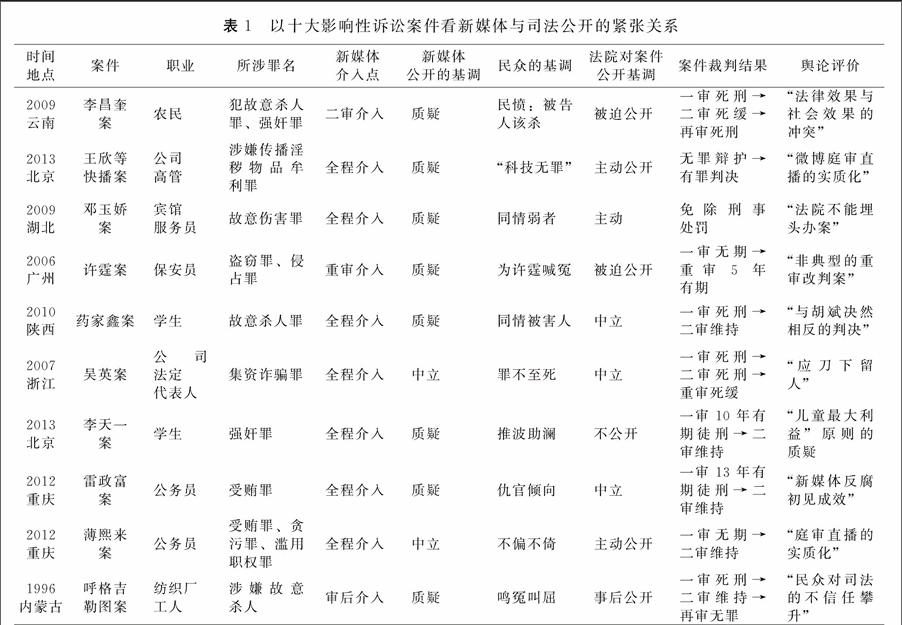

在此,笔者选取了新媒体公开影响性较大的十起诉讼案件进行实证样本,其中,所谓“影响性诉讼案件”是指对立法、司法有重大影响并且为社会广泛关注,可以用来观察法治情况的案件。其特点是刑事案件比例高、案件发生地分布广泛、公众评判与司法机关的认识存在显著差异等。[8]选取这十起影响性较大诉讼案件的原因是:首先,此类案件具有典型性,大众对这类案件引起了高度关注,且对此类案件知情权预期往往比其他案件高,这类案件裁判结果的公正与否直接关系到大众对司法的信任度。其次,大众和新媒体评判案件与司法机关的认识存在显著差异,因此,新媒体对影响性诉讼案件的公开基调直接揭示了新媒体与司法的紧张关系,也使我们清晰可见新媒体公开是否秉持着一种中立、客观、理性的原则。再次,司法机关在裁判这些影响性诉讼案件时,如何处理新媒体公开与司法,以及司法与大众舆论之间的关系都是值得深入剖析的。因此,本部分将从实证维度解析新媒体与司法公开的紧张关系。

(一)新媒体公开与个人隐私:谁动了谁的奶酪?

所谓传统隐私权是以生活安宁和私人秘密作为其基本内容的,[9]无论是国内还是国外,关于新媒体公开侵犯个人隐私权的案例不胜枚举。随着新媒体迅速崛起,新媒体反腐现象也正悄然兴起,如“李信下跪案”“雷政富案等”。可见,在司法腐败现象呈现高发、多发、频发的趋势下,通过新媒体公开反腐是很有效的举措。但是,如何在新媒体反腐与被举报人及相关人员的隐私权保护之间实现平衡,是当前新媒体反腐面临的难题。再以“未成年人李天一案”为例分析,2013年3月,“李天一涉嫌强奸罪被检查机关拘捕”消息被某媒体曝光瞬间,网络、微信、微博等新媒体对李天一及家人辱骂声、讨伐声沸腾雀跃,有些媒体在事件报道的过程中不理智地把李天一的姓名、照片、视频及家人信息都通过媒体公开,有些甚至在报道时直接用一些负面评价性的言词作为主题,挑动甚至纵容大众对李天一及父母进行“侮辱性人身攻击”。[10]有些新媒体更为过分的是凌驾于法院审判之上,在法院没有进行司法审判之前就对李天一案“定罪量刑”,俨然不顾相关法律法规对于新媒体公开的规制。

越过新媒体沸沸腾腾的声讨,需要冷静思考、认真思索新媒体在满足大众知情权和揭露案件真实性过程中,如何保护当事人及相关人员的隐私权、名誉权等其他人格权,并及时履行保护未成人身心健康的义务等问题。然而,从1988年最高法颁布的《关于贯彻执行〈民法通则〉若干问题的意见(试行)》,到2012年人大常委会颁行的《关于加强网络信息保护的决定》等一系列有关隐私权保护的法律法规和司法解释,关于隐私权保护存在诸多问题。可见,虽然我国从最初将隐私利益依附于名誉权保护,到隐私权概念、保护范围和方式等逐步通过立法、司法解释初步确立,但目前可适用于隐私权保护的法律规定仍然零散而粗放,大部分法律法规内容概括、简略,多为原则性规定,缺乏可操作性。[11]特别在未成年人隐私权的保护更是极为薄弱,李天一案中新媒体不仅侵犯李天一及家人的隐私权,同时侵犯了其名誉权和精神安宁权等其他人格权,违背了“儿童最大利益原则”的核心内涵。

(二)新媒体公开与司法审判:谁绑架了谁?

随着新媒体公开的逐层推进,日益突显了新媒体与司法审判之间的紧张关系。在此,结合十大影响性诉讼案例,以“许霆案、邓玉娇案”和“药家鑫案”为例,着重分析新媒体与司法审判之间的相互影响。一方面,新媒体公开“监督”司法审判。当前新媒体监督司法审判的演进脉络是:新媒体初报道→案件进入司法程序→司法机关回应网络言论→网民讨论→新媒体跟进报道→微信、微博等引发网民热议→新媒体持续跟进报到→网民讨论达到舆论顶峰→司法裁判受干扰→新媒体和网民继续热议→形成司法裁判。以影响性诉讼案件许霆案为例。一审法院判处许霆构成盗窃金融机构罪,判处无期徒刑。判决一出,民众一片哗然,新浪、搜狐、微信、微博等新媒体持续追踪报道民众、专家学者对于许霆案的争论和质疑,结果许霆案“柳暗花明又一村”,广州中院启动再审,由无期徒刑改判为5年有期徒刑。新媒体和大众在这场“论战”中大获全胜。又如在邓玉娇案中,新媒体和大众舆论站在邓玉娇一方,最终邓玉娇被免于刑事处罚,案件在沸沸扬扬的议论中尘埃落定,司法审判的结果同样得到了大众的肯定。但同时有人提出批评,认为司法审判严重受到了新媒体舆论的干扰。[12]与之形成鲜明对比的是药家鑫案,多家新媒体花大篇幅报道了药家鑫“乖孩子”形象,譬如药家鑫在家是位性格“柔弱、温顺”的孩子,在校是位“品学兼优”的优秀的学生,并且还有一双“美丽的弹钢琴的手”等,试图通过新媒体途径塑造其“好孩子”失足杀人的幻像,以达到干扰司法审判而“免死”的目的,结局适得其反,社会公众愤怒地宣称“药家鑫不死,法律必死”,使得诸种“本土资源”来免药家鑫一死的空间几乎荡然无存。[13]在这三起案件中,新媒体、大众舆论几乎都呈现出“一边倒”的局势,即同情弱者并仇视富二代、官二代。在这样的语境下,人们不得不反思新媒体以“监督之名”实者引领民意干扰司法审判的现象是否合理。

另一方面,新媒体与司法机关之间的“合谋”,又形成“新媒体审判”。所谓新媒体审判是指新媒体对已经发生具有一定影响力的案件,抢在司法裁判之前对被追诉人作出有罪、无罪、定罪量刑、胜诉和败诉等结论,营造舆论环境以干扰司法公正审判。新媒体审判并非媒体一家所为,而是新媒体、民意舆论、权力机关、司法机关和专家学者等多方相互合力作用形成的结果。其形成原因是:首先,新媒体报道追求特殊利益而导致客观性失灵。新媒体为了片面追求报道的高收视率、高阅读量,为了追求新闻言论自由,加之司法个案信息的获知渠道不通畅等多种因素最终导致新媒体报道的客观性失实。[14]其次,司法机关需借助于“媒体公诉”[15]。媒体公诉早已是存在于新媒体报道的法治痼疾,新媒体与司法机关总是自觉或不自觉“合意”“合谋”地倾向有利于司法部門的诉求,进而巩固法庭内裁判的合理性与正当性。再次,新媒体是民意表达诉求的重要渠道。目前我国社会正处于转型期,贫富差距、收入不均使得民众对社会和政府存在不满,从药家鑫案可见,民众对弱势、无助一方能给予诸多同情,而只要当事人一方的身份有“官”“富”等字眼时,则极有可能成为新媒体热炒的对象或网络流行语;此外,公权力机关、极少数的专家学者等为己方利益而需借助于新媒体干扰司法的公正裁判。

(三)新媒体公开与司法机关:谁为谁的“过错”买单?

在新媒体越来越受到青睐的今天,区分新媒体责任还是法律责任是新媒体公开亟待解决的问题。在西方媒体责任的表现形式为媒体问责制,[16]其思想根源是媒体的“社会责任论”,并将其概括为特定媒体和特定个人或团体等媒体信息接收者之间有效的互动,这有效地区分新媒体责任与新闻自由之间冲突。[17]在我国新媒体推进司法公开过程中产生的责任,应由新媒体为司法机关的重大过失或过错行为买单,还是应由司法机关为新媒体的重大过失或过错行为买单,总是显得模棱两可。根据2009年最高人民法院颁行的《关于人民法院接受新闻媒体舆论监督的若干规定》第9条的规定,新闻媒体在采访报道法院工作时具有五种违反情形的,将承担相应的法律责任。但是,2010年最高人民法院印发的《关于进一步加强人民法院宣传工作的若干意见》第1条第3项关于人民法院宣传工作的主要职责的规定,并没有将对新闻媒体报道案件信息的内容进行审查监督作为其职责之一,即新媒体对于法院审理案件的信息报道并不受到司法机关的监管,管理机关仍应为新闻出版部门。由于该意见没有明确的实施细则,导致法律责任的落实流于形式,最终何为法律责任,何为媒体责任,仍无法理清。如按照“司法的归司法、媒体的归媒体”的原理,在李启铭案中,新媒体炒作的“李刚有五套房产”“李刚岳父是某副省长”等谣言,某些新媒体是否也应当对其虚无谣言的炒作承担相应的责任呢?

四、自由之限度:新媒体与司法公开良性互动关系的建构

对于新媒体公开中存在的问题,如果不是从新媒体与司法公开形成良性互动视角着手解决,而是归责于所谓的“新闻自由”“媒体审判”,并试图去控制新媒体公开和民意舆论,无异于头痛医脚,其结果只能是旧痛未除,又添新伤。当前新媒体与司法公开交织在一起、难于分割,如何才能实现二者的良性互动,一直是困扰司法实践的难题。进而言之,新媒体公开不仅要保障公众的知情权和新媒体的言论自由,而且要拿捏好新媒体公开的限度,从而实现新媒体与司法公开良性互动的关系。

(一)国际与国内规则之良性互动:隐私权保护的域外经验

在全球治理视野下,隐私权已从传统的个人私生活安宁和私生活秘密的保护拓展至个人信息保护,[18]3隐私权保护已成为全球治理的重要问题。其中,国际规则和国内规则作为隐私权法治治理的基本路径,相互渗透、相互影响、相互贯通,在现实中表现出明显的良性互动关系,并在国际和国内广泛的互动中处于基础性地位。[19]国际社会关于新媒体推进司法公开时,对个人隐私权保护做了详细规定,1948 年《世界人权宣言》、1966年《公民政治权利公约》、1954年《欧洲人权公约》、1969年《美洲人权公约》、1994 年《马德里准则》、2008年《亚特兰大知情权宣言》等国际规则中均明确规定个人隐私权的保护。在美国,关于隐私权保护已走过100多年的历史,同样德国、英国、法国、加拿大等国在国际规则的基础上都颁行了新媒体公开的指南。我国对于个人隐私权保护以宪法为基础,并通过《民法通则》《侵权责任法》《刑事诉讼法》等具体部门法及其司法解释对个人隐私权进行保护,总体而言,我国有关个人隐私权保护呈现碎片化、缺乏可操作性等特征。

因此,应把视野投向国际层面,从他山之石中获取个人隐私权保护的思路,在保障公民知情权和媒体新闻自由的同时,实现国际与国内准则的良性互动,进而使个人隐私在审前、庭审和执行程序中得到保护,具体表现为:首先,审前建立新媒体公开事前限制程序。依据《马德里准则》第1条规定,在审前程序中,为了保护个人隐私,需对公众知情权进行有限的限制,以防止庭审未开始,民众已经产生“舆论审判”,同时防止对犯罪嫌疑人进行有罪推定。在美国,审前限制令以“司法限制言论令”(Gag Order) 为代表,其目的是防止新媒体在审前对案件的倾向性报道或侵犯个人隐私,进而影响到法院的公正审判,并以1976 年“禁报谋杀案”作为标志性判例确立了“明显且即刻的危险”为主要标准。当然“审前程序并不能限制犯罪嫌疑人的言论自由权,他可以将自己受到刑讯逼供等违法情况公诸于众”,[20]以个人隐私保护为中心的审前程序,其核心防止对个人有罪推定,并防止侵犯个人隐私和泄露司法案件的调查信息。

其次,庭审以涉及个人隐私规制新媒体公开的庭审限制程序。依据《马德里准则》确立的基本原则,新闻自由的限制只能依据《公民政治权利公约》的明示授权,其中《公民政治权利公约》审判公开例外情形之一为“诉讼当事人的私生活之利益有此需求”。世界刑法协会第15届代表大会《关于刑事诉讼法中的人权问题的决议》第15条的规定也指出,允许新媒体直播,但需受到一定的限制。可见,庭审中可基于涉及个人隐私禁止新媒体进行报道。再次,审后建立新媒体公开事后限制程序。依据《公民政治权利公约》基本原则的精神内涵,对涉及个人隐私进行审后公开的,新媒体公开需对个人姓名、住址、出生日期、身份证号码、医疗记录、人事记录、照片等个人的特定信息进行技术化处理。特别对于未成年人隐私权的保护,依据《儿童权利宣言》《儿童权利公约》中关于“儿童最大利益原则”,新媒体应该对未成年人隐私保护实现审前、审中和审后的全面限制与保护。

(二)自律与他律:遵循主客体相互作用下的司法运行规律

新媒体推进司法公开不仅需要新媒体与司法机关的自律,而且需要他律,即遵守司法的运行规律,以防止多方合力形成“媒体审判”,那么自律与他律谁优谁劣呢?应当如何处理自律与他律之间的关系呢?自律与他律之间并非是一对矛盾体,而是一种相互补充、互利共赢的关系,二者适用始终遵循着“自律优于他律,私法优于公法”的原则,如果新媒体和司法机关能够做到自律,自然也就无需他律,这也是英国媒介法所谓的“以自律换自由”原理,也验印了西奥多·罗斯扎克所言:“法律试图跟上技术的发展,而结果总是技术走在前头……在不到一代人的时间里,信息传递技术的发展模式如此之大又如此活跃,法律无力也不宜对之加以严密的规范。”[21]37可见,优化新媒体公开的语境,需要他律对自律进行避让。

新媒体和司法机关,既是新媒体公开的主体,又是公开的客体。新媒体公开并非只是新媒体一方需要自律,同时需要司法机关的自律,首先,司法机关应在公开过程中遵守相应的职业道德规范和准则。在当下的司法实践中,司法机关对新媒体介入司法活动持抵触心理,处于被动接受公开的局面。司法机关应被动变主动,主动接受新媒体与大众的监督,案件审理期间自觉地不与新媒体讨论与案件相关的信息,避免在庭外接受与案件相关的信息而影响公正裁判;审后主动公开应当公开的司法信息,并对疑难案件及时地进行释法说理。其次,新媒体行业自律机制的构建。新媒体作为公众知情权的守护神,理应秉承全面、客观、理性的原则,以引导大众保持冷静、理性为己任。在案件未作出终局裁判之前,新媒体不发表任何有关案件的倾向性意见,不超越审判程序,不对案件的裁判结果预下结论。近年来,新媒體对行业领域自律机制进行了一些有益的探索,例如,2003年中国互联网新闻信息服务工作委员会成立,30多家网络新媒体共同签署了《互联网新闻信息服务自律公约》;2007年中国互联网协会实施了《博客服务自律公约》;2012年新浪博客实施了《新浪微博社区管理规定》和《新浪微博社区公约》。

当新媒体与司法机关的自律功能失效时,就需遵循主客体相互作用下的司法运行规律。新媒体公开除了遵循司法一般规律,即司法的中立性、独立性、制约性、公正性、程序性、终局性、权威性等,[22]155156还要遵循新媒体公开的特有规律,其特有规律表现为:司法的人民性、监督性和适度性,这是司法规律的普遍性与特殊性统一。首先,司法的人民性。正如霍布斯所言,“国家主权来自人们为建立国家而缔结的协议授权”[23]13,我国宪法以及三大诉讼法也明确规定了“国家权力属于人民”。新媒体公开作为大众获得知情权的重要途径,理应遵循司法的人民性,但这并不意味着新媒体可以颠倒是非黑白而迎合大众观点。以李昌奎案为例,李昌奎案的博弈焦点可归纳为大众的杀人偿命VS司法的少杀慎杀、民意不可违VS依法独立行使职权。此时,新媒体不该是添油加醋,而应是客观公正弥合公众与司法之间的分歧。其次,司法的监督性。新媒体公开作为司法监督的有效手段,有利于减少杜绝司法腐败,提升司法公信力和司法公正已在上文详细论述,在此不再赘述。然而,新媒体在监督或揭露司法腐败时,不能以侵犯当事人或相关人员隐私权为前提,更不能以有碍未成年人身心健康成长为代价。再次,司法的适度性。我们赞成阳光司法,但司法不应该是过度曝光,司法并不是越公开越好,新媒体公开应该是一种以“抓得住”的方式公开,并保持配置上的有限和应用上的均衡,以不损害司法的中立性、独立性、终局性和权威性为前提。[24]

(三)权利与责任:理清新媒体与法官的角色定位

有权必有责,任何一项权利都必须以相应的责任作为保障,如果权利没有相应的责任作为保障,这种权利将形同虚设。媒体自由和大众知情权作为我国宪法规定的公民基本权利之一,理应得到司法的保障和救济。[25]然而,在当下司法实践中,司法和新媒体并未能在新媒体公开过程中找准自身的角色定位。一方面,主审法庭或法官作为新媒体公开的主体,未能及时履行公开案件信息的责任,也未能履行审查和控制案件信息公开的权利。另一方面,新媒体对案件信息的处理欠缺专业化,使得“鱼龙混杂”的司法信息影响到大众对司法裁判的公信力。那么,如何明确新媒体和法官在司法公开过程中所承载的责任呢?十八届三中全会提出了“让审理者裁判,由裁判者负责”,其目的是明确主审法官、合议庭成员对办理案件承担法律责任。有学者将法官责任制模式归纳为:“结果责任模式、程序责任模式和职业伦理责任模式,”[26]以期为责任模式的确立一些基本准则。

其中,“职业伦理责任模式”核心要素是以有违职业伦理规范的不当行为为追责对象。为此,要求以下三点:首先,法官需履行自身的责任,遵守职业伦理规范,即忠诚司法事业、保证司法公正、确保司法廉洁、坚持司法为民、维护司法形象等五方面。在新媒体推进司法公开的公开中,法官应主动公开案件信息,通过法院的新闻宣传主管部门对需要公开的案件信息进行筛选,并通过新闻发布会等途径向新媒体公开,同时审查和控制案件信息公开,将涉及国家秘密、个人隐私和未成年人案件信息排除在公开的范围。其次,新媒体在行使新闻自由的同时,应当尊重法官审查和公开案件信息的权利,履行客观、真实报道案件的责任,确保报道内容的准确性和报道方式的全面性。防止如同美国“窃听门事件”为追求经济利益而放弃言论自由的底线。[27]此外,司法的中立性、独立性、公正性乃司法之精髓,在处理新媒体与司法公开的关系时,不妨借鉴美、英、澳、新、加等国有益的改革经验,把司法规律作为不可逾越的界线,明确新媒体和法官在新媒体公开过程中的角色定位。在薄熙来案、王欣等快播案的公开审判中,从审判公开到新媒体客观、理性的报道,不仅让人看到了新媒体与法官角色定位的明晰化,而且也让人们看到了新媒体公开在民主法治进程中迈出的坚实一步。然而,类似这样新媒体和司法机关都明确自身权利与责任透明化的公开,如何才能实现常态化与系统化,新媒体公开恐怕任重而道远。

五、结语

综上所述,正如2014年2月最高院院长周强所言:“人民法院要通过全媒体主动、全面布权威信息……增强人民群众对法院工作的了解、理解和信任。”可见,新媒体公开是法院提升司法公信力的重要抓手。然而,在强调新媒体推进司法公开之余,也要谨慎地处理新媒体与司法公开的限度。一方面,新媒体对于司法的公开并非越公开越好,碍于硬件设施、技术条件、司法理念等条件的限制,有时过度公开将带来过高的司法成本,超出司法所能承载负荷。另一方面,新媒体公开应遵循主客体相互作用下司法运行规律,防止新媒体过度干扰司法。总之,新媒体公开改革之路刚刚开启,由于支撑我国现代法治的某些基本条件尚不完备,新媒体公开改革不能企求一蹴而就,而只能采取“过程性”和“渐进性”路径,从“技术性改良”走向“制度性变革”,把握新媒体公开的维度与限度,逐步实现新媒体公开由量到质的蜕变。

参考文献:

[1]自正法.司法改革背景下的刑事和解——刑事司法文明的第三种模式[J].学术探索,2014,(12):4857.

[2]贝卡利亚.论犯罪与刑罚[M].黄风,译.北京:中国大百科全书出版社,1993.

[3]沈德咏,等.司法公开规范总览[M].北京:中国法制出版社,2012.

[4]郑成良,等.论司法公信力[J].上海交通大学学报:哲学社会科学版,2005(5):712 .

[5]江西省高级人民法院课题組.人民法院司法公信现状的实证研究[J].中国法学,2014(2):92.

[6]孟德斯鸠.论法的精神[M].张雁深,译.北京:商务印书馆,1987.

[7]胡铭,等.错案是如何发生的——转型期中国式错案的程序逻辑[M].杭州:浙江大学出版社,2013.

[8]胡铭.司法公信力的理性解释与建构[J].中国社会科学,2015(4):85106.

[9]王利明.隐私权概念的再界定[J].法学家,2012(1):108120.

[10]彭思彬.论未成年人人格权法律保护的媒体义务——由“李案”说起[J].福建师范大学学报:哲学社会科学版,2014(5):18.

[11]张新宝,等.网络反腐中的隐私权保护[J].法学研究,2013(6):104118.

[12]祁建建,等.论媒体报道对刑事审判的影响机制及其规制[J].河北法学,2014(12):137148.

[13]陈柏峰.法治热点案件讨论中的传媒角色[J].法商研究,2011(4):5663.

[14]徐光华,等.民意和媒体对刑事司法影响的考察[J].法商研究,2012(6):1825.

[15]封安波.论转型社会的媒体与刑事审判[J].中国法学,2014(1):6378.

[16]Daniel Riffe.Public Opinion About News Coverage of Leaders Private Lives[J].Journal of Mass Media Ethics,2003,18(2):97109.

[17]Patrick Lee Plaisance.The Concept of Media Accountability Reconsidered [J].Journal of Mass Media Ethics,2000,15(4):258267.

[18]Deckle Mclean.Privacy and its Invasion[M].New York:Praeger Publishers,1995.

[19]赵骏.全球治理视野下的国际法治与国内法治[J].中国社会科学,2014,(10)7999.

[20]Mona Rishmawi,Peter Wilborn ,Cynthia Belcber.The Relationship Between the Media and Judiciary [J].CIJL Yearbook,1995,4(12):1416.

[21]西奥多·罗斯扎克.信息崇拜——计算机神话与真正的思维艺术[M].苗华健,陈体仁,译.北京:中国对外翻译出版社,1994.

[22]张智辉.中国检察:第16卷[M].北京:北京大学出版社,2008.

[23]霍布斯.利维坦[M].黎思复,等译.北京:商务印书馆,1985.

[24]胡铭,等.司法透明指数:理论、局限与完善——以浙江省的实践为例[J].浙江大学学报:人文社会科学版,2015(6):2033.

[25]自正法.“民告官”受案范围扩大趋势探析[J].理论探索,2016(1):119122.

[26]陈瑞华.法官责任制度的三种模式[J].法学研究,2015(4):422.

[27]周建明.“窃听门事件”:权利与责任的博弈[J].新闻研究导刊,2011(9):1517.

责任编辑:汪效驷