日本地区含油气盆地石油地质与油气成藏组合特征

茆书巍鲍志东田作基吴义平宋 健张云逸杨尚锋覃 勤何陵沅

(1中国石油大学(北京)地球科学学院;2油气资源与探测国家重点实验室;3中国石油勘探开发研究院)

日本地区含油气盆地石油地质与油气成藏组合特征

茆书巍1,2鲍志东1田作基3吴义平3宋 健1,2张云逸1,2杨尚锋1,2覃 勤1,2何陵沅1,2

(1中国石油大学(北京)地球科学学院;2油气资源与探测国家重点实验室;3中国石油勘探开发研究院)

日本地区主要的含油气盆地为典型的弧前盆地和弧后盆地,其主要受太平洋板块、北美板块、菲律宾海板块以及欧亚板块构造运动的共同影响,作用时间长,地质构造复杂。通过对日本地区主要含油气盆地的大地构造背景、沉积特征及油气田开发数据等进行研究,表明研究区盆地构造演化经历俯冲期、盆地发育期、沉降期和挤压变形期4个阶段,其中沉降期为新近纪中新世,是油气生成的关键时期。目前已发现油气主要赋存于以构造圈闭、岩性圈闭及复合圈闭为主的新近纪地层中,同时前新近系基底裂缝性储层油气亦较为丰富,平面上油气分布呈现出明显的零星式分布,且纵向上油气分布呈现出明显的不均一性。研究区存在三大油气成藏模式,即垂向运移—断裂通道式、侧向运移—斜坡通道式和自生自储式,且以垂向运移成藏模式为主。以成藏组合为评价单元,对研究区含油气盆地8个成藏组合进行油气资源潜力分析,表明新泻盆地、关东盆地、庆尚盆地和北上盆地是日本地区未来主要的油气勘探区。

日本;油气资源分布;石油地质;成藏组合;资源潜力

日本地区是西太平洋地区活动大陆边缘主要发育地[1],盆地类型主要分为弧前盆地和弧后盆地两大类。目前,被动大陆边缘发现的大油气田占世界大油气田总数的35%,而活动大陆边缘的大油气田则微乎其微[2-4]。由于特殊的构造背景,活动大陆边缘背景下发育的弧前盆地构造比较复杂,沉积物主要是来自岩浆弧的不稳定火山碎屑产物和变质碎屑产物,沉积物成熟度低。同时由于构造极不稳定,缺乏好的储层,地热梯度低,降低了烃源岩成熟的可能性,所以勘探效果不好[1]。弧后盆地由于具有弧后微型扩张的特征,火山岛弧与大陆分裂,形成比较复杂的盆地系统,一般认为无法形成具有规模的油气田[5]。但是研究表明日本地区特定的沉积—构造背景下,活动大陆边缘下发育的弧前盆地和弧后盆地依然具有丰富油气的潜力。

目前,随着油气田的不断开发,日本地区大部分油气田处于停产关井状态,油气分布呈现出严重的不均一性,急需进一步发掘油气资源。在待发现油气资源潜力方面,本文重点以成藏组合为评价单元,结合油气分布特征并总结日本地区油气成藏模式,进而分析油气资源潜力,这将对油气的勘探开发和决策具有一定的指导作用。

1 区域概况及构造背景

1.1 区域概况

油气勘探在日本已经有超过一个多世纪的历史[6]。据数据记载,日本最早的商业性油气田发现于北上盆地中北海道地区,即1891年在中北海道发现了Fuier油田[7]。截至2014年最新IHS数据显示,日本地区目前主力油气田共有156个,已发现探明和控制油气地质储量为1826.97×106bbl,其中石油

309.196×106bbl,凝析油139.961×106bbl,天然气

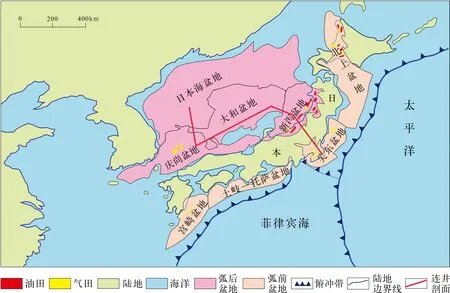

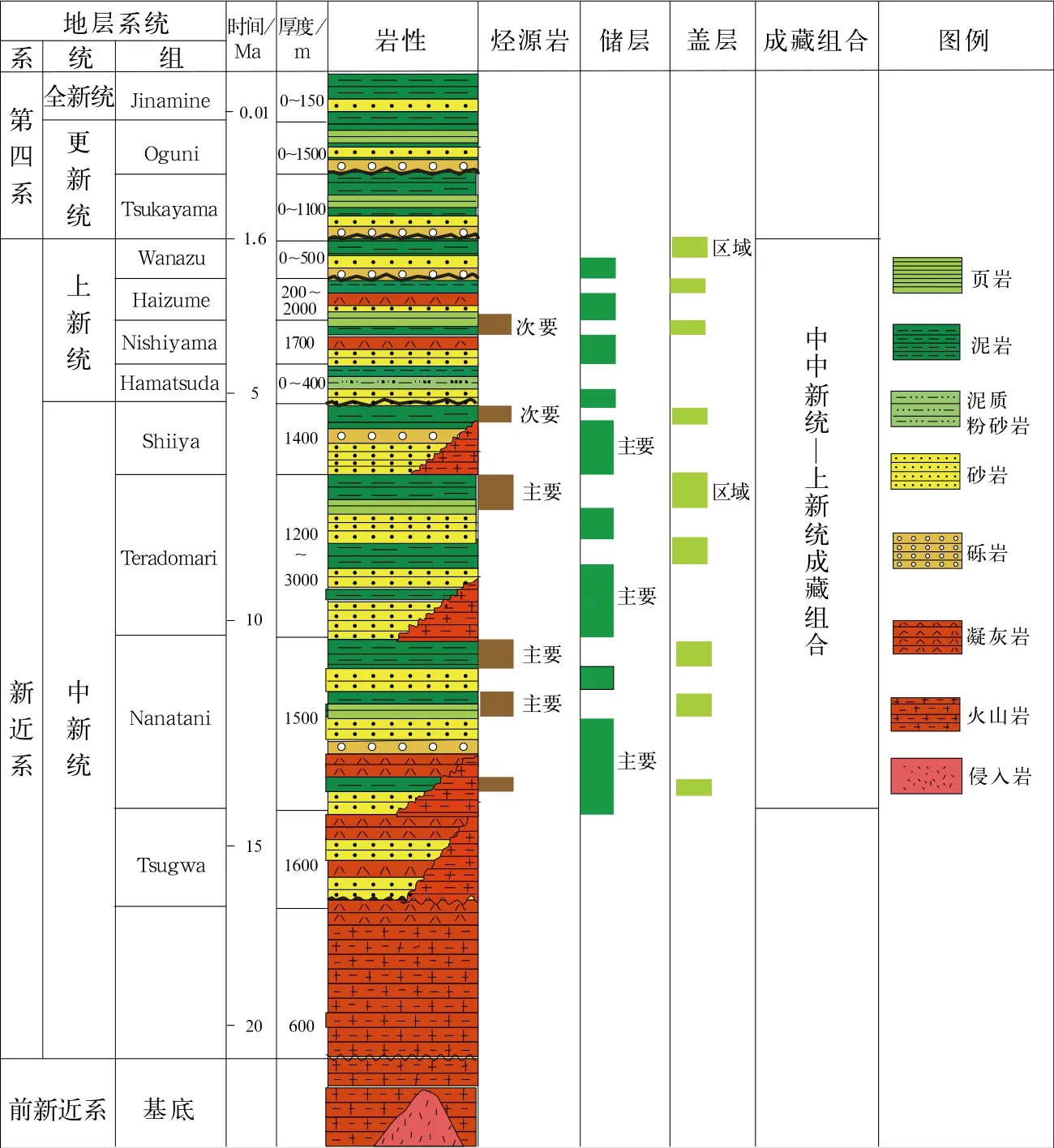

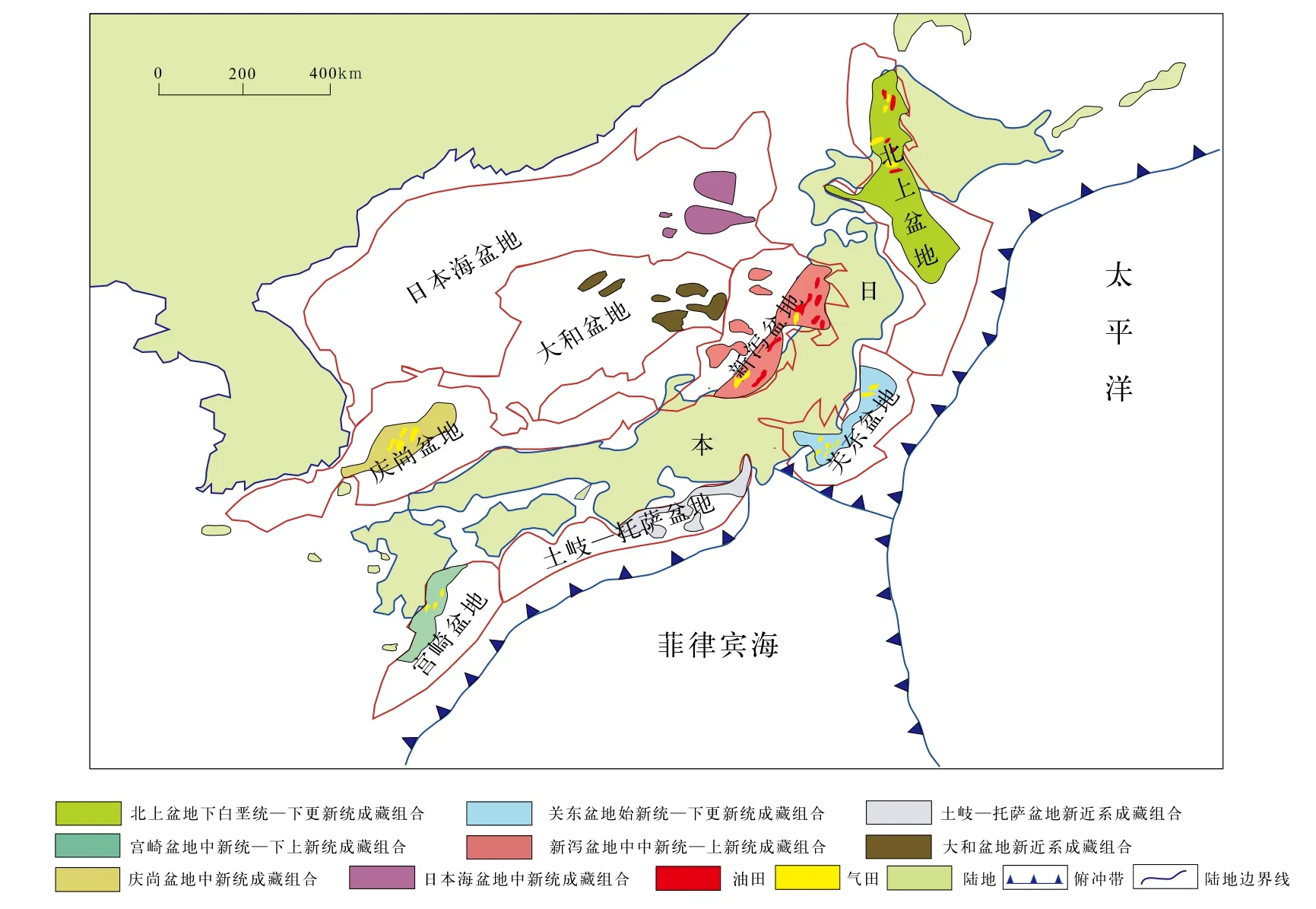

7991.307×109ft3。目前新泻盆地、北上盆地、庆尚盆地、关东盆地、宫崎盆地具有较好的油气显示,是日本主要的油气产区(图1、表1)。

图1 日本地区主要盆地及油气田分布图

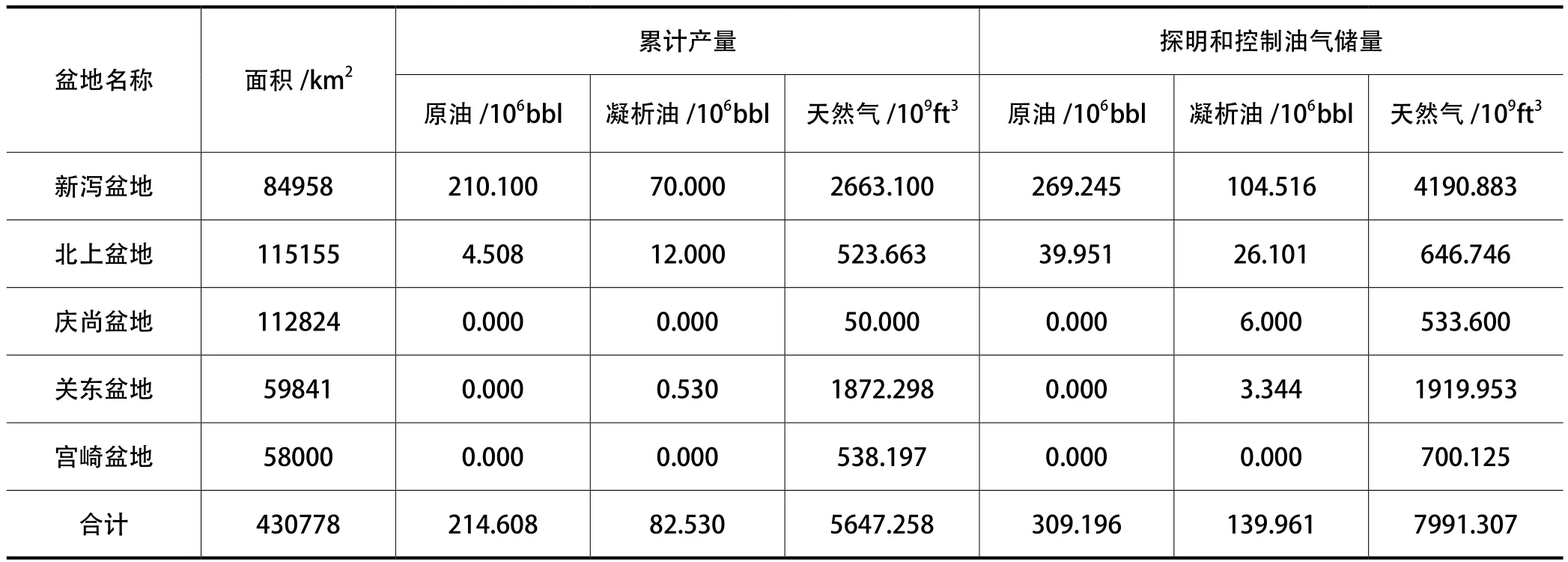

表1 日本地区主要盆地油气储量和产量分布[6]

自中—新生代以来,东亚地区构造演化持续进行,东亚大陆由于受到太平洋板块向西俯冲和西伯利亚板块向南运动的双重作用,从而形成深裂陷和高隆起,呈现出北东向盆山对峙的构造特征[8]。其中渐新世—中新世较强烈的构造运动,确定了东亚地区基本的构造格局。前人研究表明,将日本地区划归为东亚地区俯冲边缘构造域,主要受太平洋板块、北美板块、菲律宾海板块以及欧亚板块的共同影响,应力环境为聚敛型构造环境,主要发育弧前盆地和弧后盆地,为典型的沟—弧—盆沉积体系[9]。

日本地区区域构造应力复杂,是中生代、古近纪以及新近纪岩浆活动活跃区,许多与俯冲相关的弧后和弧前盆地在陆地和近海发育[10]。前人研究表明,日本地区发育了大部分新近系滨浅海沉积层序,这些层序覆盖在古生界变质岩、非变质岩以及白垩系花岗岩基底上[6]。日本地区发育的弧前盆地、弧后盆地沉积层序同样具有上述典型特征,总体上,在弧前盆地、弧后盆地沉积初期,基底岩层具有断裂、倾斜、沉降的特征,与火山岩浆活动共同影响着盆地的沉积充填,进而影响盆地内烃源岩的热成熟及油气的富集。

1.2 区域构造—沉积演化

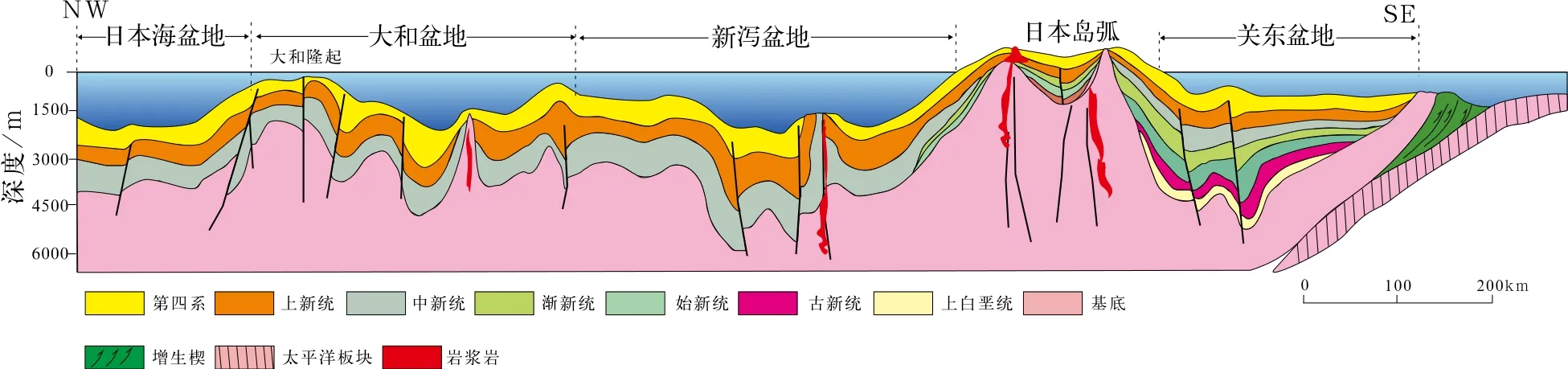

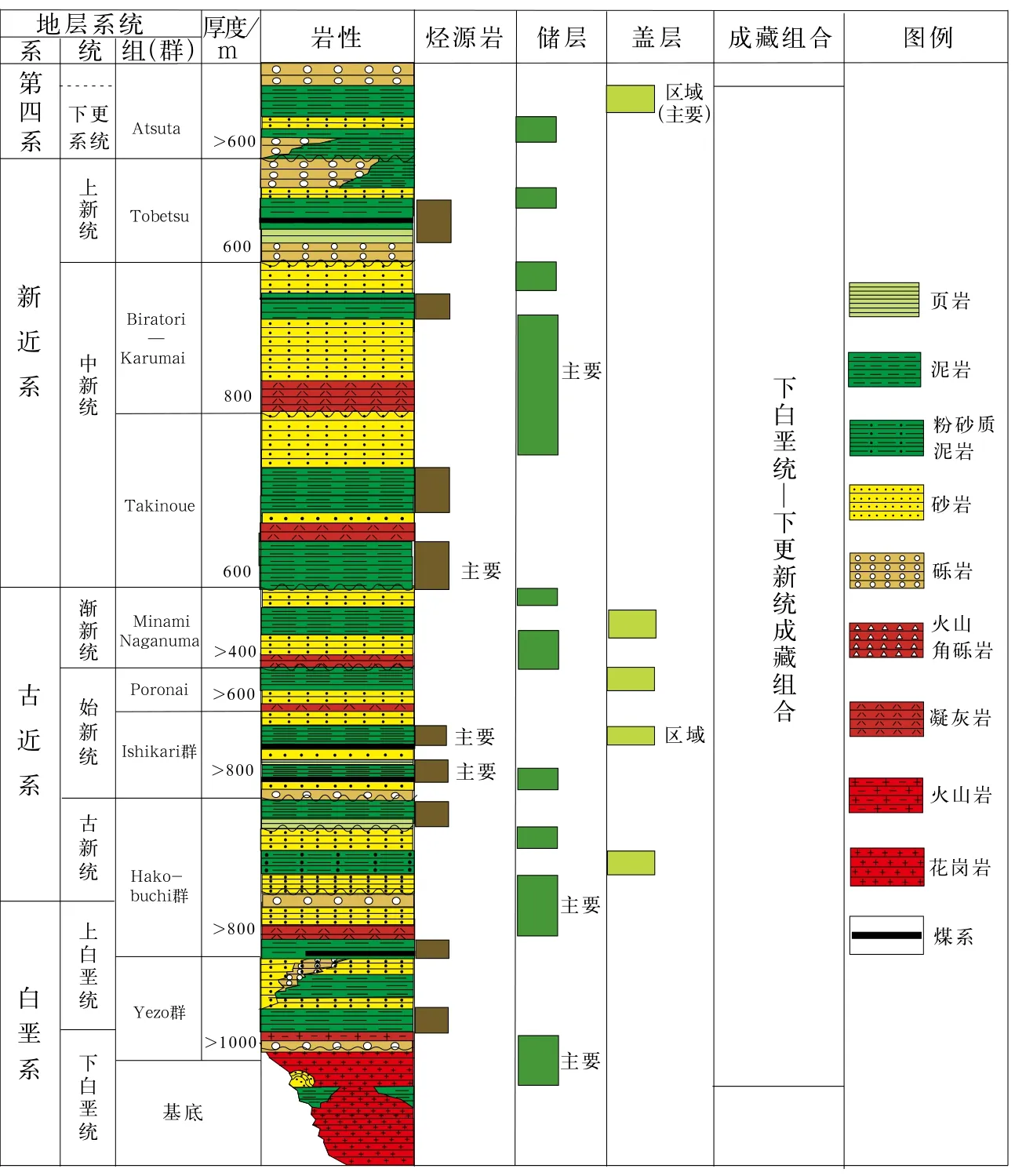

日本地区构造活动作用强烈,区域构造复杂,对区域盆地发育、沉积作用具有重要影响。从中生代起,日本列岛经历多次的造山运动和岩浆活动,因褶皱隆起并受剥蚀,成为大陆边缘,在西北部出现山间坳陷,而东南部保留地槽环境。日本地区含油气盆地构造演化总体上可以分为以下4个阶段(图2、图3)。

图2 日本地区北西—南东向地质剖面图

图3 日本地区主要盆地地层综合柱状图

1.2.1 晚白垩世—中渐新世俯冲期

晚白垩世后期随着太平洋板块向欧亚板块的进一步俯冲,简单向海斜坡区的沉积物直接进入海沟和补充到增生俯冲杂岩体内[11]。同时在挤压俯冲作用下,区域构造岩浆活动总体强烈,岛弧地区沉积体发生变形变质,构成区内各盆地的基底。此时弧前地区为半深海沉积,岩性以海相泥岩、砂岩为主;弧后地区接受较少沉积,岩性以基底花岗岩为主。

1.2.2 晚渐新世—中中新世盆地发育期

晚渐新世时期,伴随着太平洋板块与菲律宾海板块继续向欧亚板块俯冲,构造运动进一步增强。强烈的断裂活动并伴随一些地区的抬升和火山活动,弧前地区水体由半深海过渡到浅海和陆地沉积;弧后地区在扩张作用下,弧后盆地逐渐形成。伴随着大量的玄武岩、安山质火山岩岩浆喷发,靠近岛弧一侧沉积大量火山碎屑岩及火山岩,并以海底扇相、深海相沉积为特征,沉积物源来自火山岛弧[12]。在此期间靠近岛弧的盆地以深海砂岩及泥岩并伴有火山碎屑岩沉积为主;远离岛弧的盆地以深海泥岩沉积为主。至中中新世海侵规模最大,海水淹覆列岛西侧的洼陷,沉积了含油建造,成为主要含油气盆地。

1.2.3 晚中新世沉降期

晚中新世时期,随着板块碰撞作用的减缓,构造作用有所减弱,日本地区处于火山宁静期,开始接受较稳定沉积。弧前盆地以滨浅海—三角洲沉积为主,发育厚层泥页岩及砂岩;弧后盆地沉积物以滨浅海砂泥岩为主。沉降期是日本地区各盆地油气重要形成期,对于烃源岩的热演化具有十分重要的作用。

1.2.4 上新世—第四纪挤压变形期

上新世开始,响应于北美板块与欧亚板块之间板块边界转换,区域从张应力状态进入构造挤压状态[13],日本地区各盆地整体进入挤压沉降期。伴随着挤压作用的进行,断层较为发育,火山活动较为频繁。更新世后期,火山活动再次减弱,日本地区各盆地沉积了厚层的泥岩。

1.3 主要含油气盆地类型

根据全球沉积盆地动态分类方法[14],日本地区为典型的西太平洋主动大陆边缘区,主要受太平洋板块俯冲作用以及北美板块、菲律宾海板块共同作用的影响,主要发育弧前盆地和弧后盆地。其中,本次研究的8个盆地中,弧前盆地主要为北上盆地、关东盆地、宫崎盆地、土岐—托萨盆地;弧后盆地主要为新泻盆地、庆尚盆地、大和盆地及日本海盆地(图1)。从已发现油气田方面来看,弧后盆地油气资源要好于弧前盆地(表1)。

2 主要含油气盆地油气分布特征

由于弧后盆地往往具有高热流值,能为烃源岩成熟提供基础[15],相比弧前盆地油气资源较为丰富。但是研究表明,只要埋藏达到一定厚度,弧前盆地依然可能具有丰富的油气[16]。以新泻盆地为代表的弧后盆地,为油气最丰富的盆地,但是远离岛弧的弧后盆地,物源供给不足,油气较为贫乏,如大和盆地、日本海盆地,目前还没有商业性油气的开采。弧前盆地中的北上盆地、关东盆地由于沉积地层埋藏较深,油气相对较丰富,这主要和其典型的构造背景相关。油气平面分布呈现出较强的不均一性,油气富集具有很强的区域性。目前,各层系石油地质特征是研究的重点,直接关乎油气的生成、运聚和保存。

2.1 各层系油气分布特征

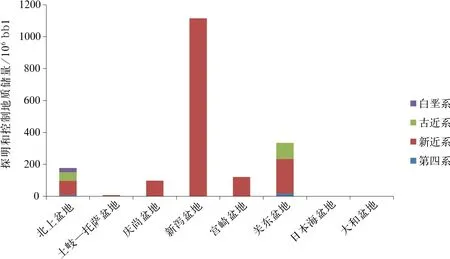

通过对日本地区北上盆地、关东盆地、宫崎盆地、新泻盆地、庆尚盆地油气生产资料研究表明,日本地区主要探明和控制油气地质储量纵向分布呈现出一定的规律性,天然气主要集中分布在埋深小于1000m的上新统及更新统,石油、凝析油主产层主要为3000~4000m埋深的中新统。在地层层系分布特征上,目前已发现和已开采的油气主要分布在新近系,其他层系油气分布相对较少。新泻盆地的油气储量主要集中在新近系中新统,探明和控制油气地质储量为1114.79×106bbl,占日本地区目前总的探明和控制油气地质储量的61.02%;北上盆地新近系探明和控制油气地质储量为90.56×106bbl,占4.96%;庆尚盆地油气主要发现在新近系,探明和控制油气地质储量为98.0×106bbl,占5.36%;关东盆地油气较为丰富,新近系探明和控制油气地质储量为217.34×106bbl,占11.89%(图4)。

2.2 主要圈闭类型

日本地区主要受太平洋板块和菲律宾海板块影响,弧前盆地、弧后盆地大部分构造单元处于活动状态,常常在不同时期不同应力条件下复活导致弧前、弧后地区不同时期在不同部位发育构造圈闭,其次为岩性圈闭以及复合圈闭,同时已发现油气多聚集在构造圈闭中。据2014年IHS数据显示,在日本地区8个盆地132个圈闭统计中,构造圈闭中总探明和控制油气地质储量为830.44×106bbl,占日本地区总储量的45.45%;岩性圈闭次之,总探明和控制油气地质储量为645.90×106bbl,占35.35%;复合圈闭中总探明和控制油气地质储量为313.72×106bbl,占17.18%,亦是重点勘探目标;地层圈闭最少,所含探明和控制油气地质储量为36.91×106bbl,占2.02%(图5)。

图4 日本地区主要盆地各层系油气分布特征

图5 日本地区主要含油气盆地圈闭类型统计

2.3 油气成藏组合特征

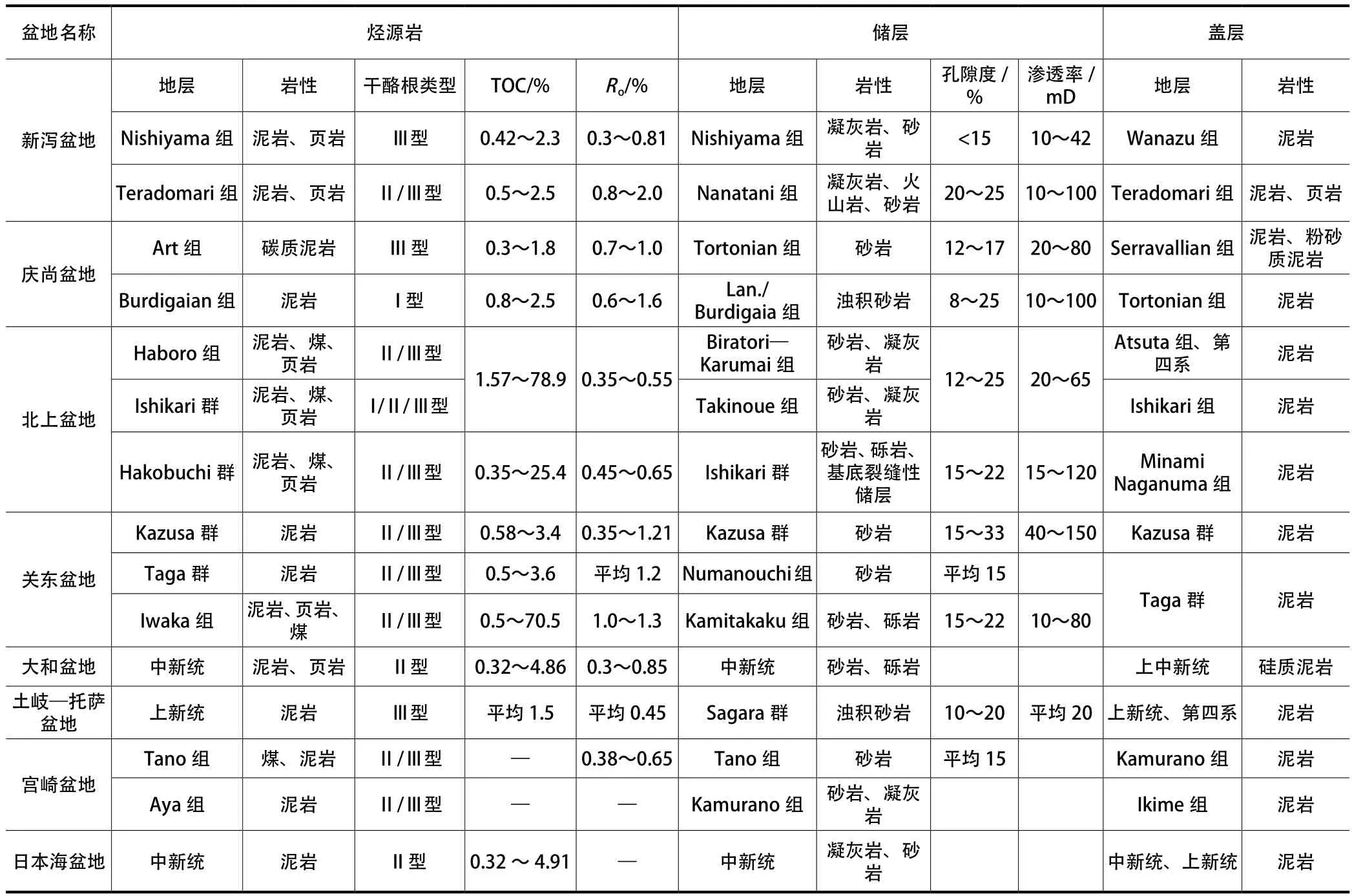

油气成藏所需要的“生、储、盖、圈、运、聚、保”七大要素,涵盖了油气成藏的基本要素和油气成藏过程的主要影响因素[17-20]。成藏组合是相似地质背景下的一组远景圈闭或油气藏,是具有共同成藏条件的层系[21],这里的成藏条件更加注重区域储层、区域盖层和圈闭的控制要素。本文以日本地区两类主要含油气盆地新泻盆地(弧后盆地)、北上盆地(弧前盆地)为代表进行成藏组合特征分析。

2.3.1 新泻盆地中中新统—上新统成藏组合

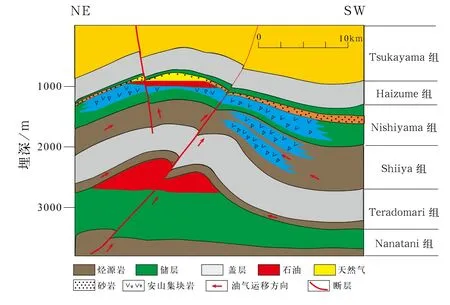

新泻盆地储盖组合关系基本是互层接触,且盖层封盖性良好,油气富集条件优越[13]。目前新泻盆地具有商业性油气田93个[7],其中95%以上的油田在中中新统—上新统成藏组合构造—岩性圈闭中发现了丰富的油气藏。其烃源岩主要以中中新统Nanatani组和上中新统Teradomari组的泥岩和页岩为主,有机质类型为来自海相沉积环境II/III型干酪根,这类烃源岩大多在高成熟阶段开始生烃。新泻盆地烃源岩镜质组反射率(Ro)值为0.3%~2.0%,反映出宽泛的有机质成熟度范围(表2),以生气为主。中—上中新统Nanatani组、Teradomari组和Shiiya组海相砂岩是新泻盆地主要储层,同时研究表明Nanatani组、Teradomari组、Shiiya组和Nishiyama组火山岩、凝灰岩也可成为储层,孔隙度平均约15%,渗透率为10~100mD。盆地内主要发育的区域性盖层为中新统Teradomari组以及上新统Wanazu组海相和三角洲相泥页岩(图6)。

图6 新泻盆地成藏组合剖面图(据文献[7,13]修改)

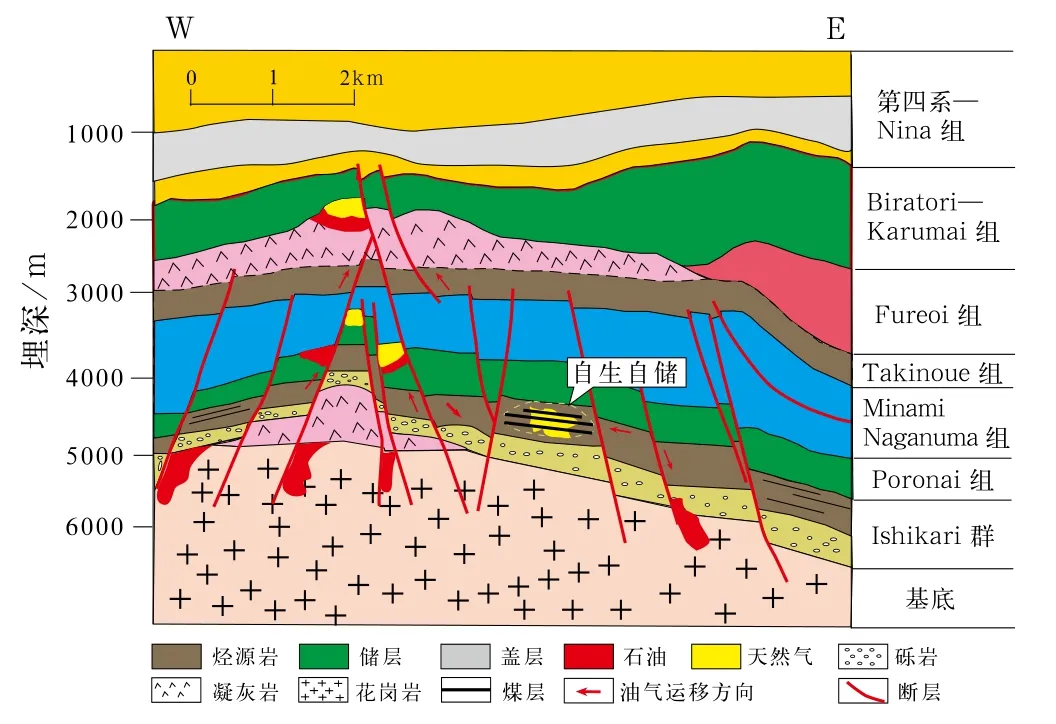

2.3.2 北上盆地下白垩统—下更新统成藏组合

北上盆地勘探程度相对较低,结合区域构造特征及油气发现,将北上盆地划分为一个成藏组合,即下白垩统—下更新统成藏组合。北上盆地在北海道西北以Soya含煤层系为主力烃源岩,中东部以Ishikari群为主要生油层,主要由一系列交替的潟湖及陆生沉积物组成,以II/III型干酪根为主,部分为I型; 部分煤系烃源岩TOC为0.35%~78.9%,镜质组反射率Ro值在0.35%~0.65%之间[22],分析数据表明日本煤系地层有机质含量高,但是成熟度普遍较低,是北上盆地油气不能大量生成的直接因素。但是部分地区由于沉积物埋深较厚以及火山作用,有利于烃源岩成熟,这正是北上盆地石狩湾部分地区油气较为丰富的原因。储层主要为中新统Takinoue组和Biratori—Karumai 组砂岩及凝灰岩层,部分为上白垩统Hakobuchi群砂岩、砾岩、凝灰岩及下白垩统基底裂缝性储层,储层孔隙度一般为12%~25%,渗透率为15~120mD,局部地区渗透率可达500mD,储层物性较好。研究表明整个盆地发育两套区域性盖层,分别为下更新统Atsuta 组(主要)和Ishikari群泥岩,封闭性较好(图7)。目前北上盆地正在投产的23个油气田中[7],油气发现主要分布在下白垩统—下更新统成藏组合中,该成藏组合具有较好的源储配置关系,显示出较好的油气潜力。

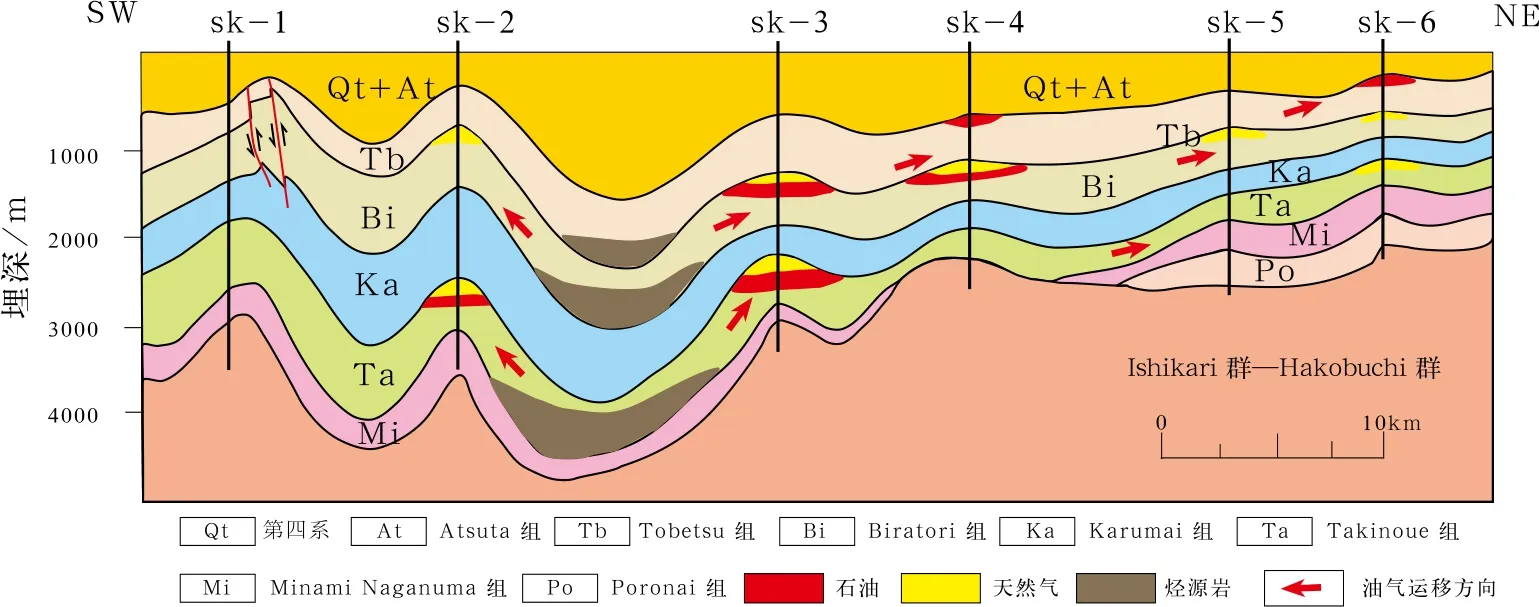

在成藏组合纵向剖面分析的基础上,对日本地区成藏组合平面分布特征进行研究(图8)。其中庆尚盆地中新统成藏组合、关东盆地始新统—下更新统成藏组合均显示出较好的油气潜力。对于勘探程度较低的各盆地成藏组合,如日本海盆地中新统成藏组合、大和盆地新近系成藏组合、土岐—托萨盆地新近系成藏组合、宫崎盆地中新统—下上新统成藏组合,烃源岩类型以II/III型为主(表2),但是由于成熟度较低,阻碍了油气的生成聚集,其成藏组合主要以优势储层为划分标准,是油气潜力区。

图7 北上盆地成藏组合剖面图

图8 日本地区主要盆地成藏组合平面分布图

表2 日本地区主要含油气盆地成藏组合主要参数特征表[6-7]

3 主要含油气盆地成藏模式

基于日本地区含油气盆地构造特征、油气分布特征及成藏组合因素分析等,归纳出3种典型的油气成藏模式。

3.1 垂向运移—断裂通道成藏模式

日本地区弧后盆地在形成初期受到弧后扩张作用,形成具有类似大陆裂谷盆地的构造单元,有利于形成沉降中心,形成较厚的烃源岩;弧前盆地在沉降期亦可发育厚层烃源岩,同时沉积地层一般较厚,如北上盆地、关东盆地。后期盆地在构造挤压作用下断层较为发育,油气在垂向上的运聚主要表现为下生上储式和上生下储式的成藏特征。下部的烃源岩生烃之后,大部分油气会沿着断裂通道向上覆储层运移,如新泻盆地(图9);同时部分油气会沿着断裂运移到下伏储层中,如北上盆地中的基底裂缝性储层(图10)。

图9 新泻盆地油气垂向运移成藏模式图

图10 北上盆地油气垂向运移成藏模式图(据文献[13]修改)

3.2 侧向运移—斜坡通道成藏模式

日本地区处于构造活跃区,由于构造挤压作用发育逆断层,形成构造油气藏。构造凹陷区是生烃灶区,油气生成后沿着斜坡运移到高点形成构造油气藏。典型的侧向运移成藏模式是北上盆地北海道石狩湾地区,西北为烃源岩凹陷区,油气热成熟后随着斜坡进入到构造高点聚集成藏(图11)。

图11 北上盆地油气侧向运移成藏模式

3.3 自生自储成藏模式

日本地区部分盆地中发育的煤系地层,由于自身生烃、储集和封盖能力融为一体,烃源岩的主要排烃期与气藏的形成是同步的,当烃源岩系在排烃的同时,自身形成储集空间,天然气在有效空间聚集,故往往形成自生自储气藏类型,如北上盆地(图10)。特别是北上盆地Ishikari群及Hakobuchi群,煤系地层较为发育,自生自储式油藏类型较丰富,是北上盆地重要的油气潜力区。

4 油气资源潜力

目前日本地区油气田生产主要位于弧后盆地的新泻盆地和庆尚盆地,其中新泻盆地中中新统—上新统成藏组合是目前已发现油气最为丰富的成藏组合,具有较好的源储配置关系。同时由于间歇性火山作用,断裂较为发育,地温梯度相对较高,加速了盆地内烃源岩的成熟,油气生成后又沿着断裂通道运移至物性较好的凝灰岩储层及砂砾岩储层中,具有较好的油气潜力,是今后重点勘探开发盆地。

弧前盆地中的北上盆地、关东盆地和宫崎盆地,虽然部分地区煤系地层较为发育,烃源岩丰度高,储盖组合匹配亦较好,但由于特殊的构造背景,烃源岩在油气转化上受限,导致油气不能大量生成,只在部分断裂带发育区油气较为丰富,如北上盆地石狩湾地区,特别是基底裂缝性储层,是该类盆地重点开发目标。但伴随着沉积的继续,部分地区地温梯度得以补偿,烃源岩丰富区依然具有较好的生烃潜力,如北上盆地中的中北海道地区、关东盆地中的常磐地区等。对于勘探程度较低的土岐—托萨盆地、日本海盆地以及大和盆地,由于沉积时期远离物源区,物源供给相对不足,源储关系匹配性较差,资源潜力相对较小,但发育的滨浅海相浊积扇砂岩体是目前重要的勘探目标,具有一定的油气潜力。

从目前油气发现的圈闭类型而言,主要集中在构造圈闭勘探阶段,构造油气藏比例较大,岩性油气藏、地层油气藏相对发现较少。随着勘探活动增加及各种先进勘探技术的应用,岩性油气藏、地层油气藏发现将会增多,对于日本地区总油气资源的贡献率将会增大,也必将成为勘探的重要领域。

5 结论

(1)日本地区弧后盆地油气资源潜力明显好于弧前盆地,油气主要集中在两大含油层系即新近系含油层系和前新近系含油层系,其中新泻盆地、关东盆地、庆尚盆地、北上盆地展现了较强的油气资源潜力,特别是新泻盆地油气资源最为丰富,是未来勘探开发的主力目标区。

(2)日本地区以构造圈闭、岩性圈闭以及复合圈闭为主,少量为地层圈闭,已发现油气多富集于构造圈闭中。同时区域发育三大成藏模式即垂向运移—断裂通道成藏模式、侧向运移—斜坡通道成藏模式以及自生自储式成藏模式,其中以垂向运移—断裂通道式为主,特别是基底裂缝性油气藏是勘探的重点。

(3)以成藏组合为评价单元对日本地区含油气盆地进行综合评价,共划分出8个成藏组合,其中新泻盆地中中新统—上新统成藏组合、北上盆地下白垩统—下更新统成藏组合、关东盆地始新统—下更新统成藏组合、庆尚盆地中新统成藏组合是主要的油气潜力层系。对于勘探程度较低的日本海盆地、大和盆地、土岐—托萨盆地、宫崎盆地,应加强对发育的滨浅海相浊积扇砂岩体的研究,从而扩大日本地区油气勘探领域。

[1] 周树清,黄海平,林畅松,李存贵.环太平洋活动大陆边缘盆地类型及油气成藏条件[J].海洋石油,2006,26(4):13-16. Zhou Shuqing,Huang Haiping,Lin Changsong,Li Cungui.The basin types and reservoir forming condition of circum-Pacific active margins [J]. Offshore Oil, 2006,26(4):13-16.

[2] Paul Mann, Lisa Gahagan, Mark B Gordon. Tectonic setting of the world giant oil and gas fields in giant oil and gas fields of the decade 1990 -1999[J].AAPG Memoir, 2003,78:15-105.

[3] 张光亚,刘小兵,温志新,王兆明,宋成鹏.东非被动大陆边缘盆地构造—沉积特征及其对大气田富集的控制作用[J].中国石油勘探,2015,20(4):71-80. Zhang Guangya, Liu Xiaobing, Wen Zhixin, Wang Zhaoming, Song Chengpeng. Structural and sedimentary characteristics of passive continental margin basins in East Africa and their effect on the formation of giant gas fields [J]. China Petroleum Exploration, 2015,20(4):71-80.

[4] 金莉,杨松岭,骆宗强.“源热共控”澳大利亚西北大陆边缘油气田有序分布[J].天然气工业,2015,35(9):16-23. Jin Li, Yang Songling, Luo Zongqiang. Orderly distribution of oil and gas fields at the Australia northwest continental margin jointly controlled by source rocks and thermal evolution degrees [J]. Natural Gas Industry, 2015,35(9):16-23.

[5] Pitman G T, Andrews J A. Subsidence and thermal history of small pull-apart basins[C]//Biddle K T, Christie-Blick N, eds. Strike-slip deformation, basin formation, and sedimentation. SEMP special publication 37,1985:45-49.

[6] C&C Reservoirs. Field evaluation report[DB].Yufutsu field Ishikari-Hidaka Basin, Japan.pdf,2011. http://www.riped. cnpc.com.cn/10.122.5.35:81/home/c&c database#10.

[7] IHS Energy. IHS Ishikari-Hidaka Basin Japan report[DB]. IHS Basin monitor, 501805_file.pdf, 2014. http://www.ihs.com/ industry/oil-gas/international.aspx.

[8] 王骏,王东坡,邵林海.沉积盆地学说的发展及主要的含油气盆地分类[J].世界地质,1996,15(2):75-80. Wang Jun, Wang Dongpo, Shao Linhai. Development of sedimentary basins theory and types of main oil and gasbearing basins[J].World Geology, 1996,15(2):75-80.

[9] 商岳男,康永尚,岳来群,魏彦志,齐雪峰,马素敏.东亚地区区域构造演化与构造域划分[J].地质力学学报,2011,17(3):211-219. Shang Yuenan, Kang Yongshang, Yue Laiqun, Wei Yanzhi, Qi Xuefeng, Ma Sumin. Study on tectonic background, evolution and tectonic domain division of Eastern Asia [J]. Journal of Geomechanics, 2011,17(3):211-219.

[10] 康永尚,商岳男,岳来群,刁顺,齐雪峰.东亚地区盆地类型和盆地群特征[J].地质力学学报,2012,18(4):48-356. Kang Yongshang, Shang Yuenan, Yue Laiqun, Diao Shun, Qi Xuefeng. Basin types and characteristics of basin groups in East Asia [J]. Journal of Geomechanics, 2012,18(4):348-356.

[11] W.R.Dickinson. Subduction zone metamorphism [J]. Earth-Science Reviews, 1977,13(1):70-71.

[12] 匡立春,王东坡.弧后盆地的形成机制及沉积特征[J].世界地质,1994,13(3):15-19. Kuan Lichun, Wang Dongpo. Formation mechanism and sedimentary characteristics of back-arc basin [J]. World Geology, 1994,13(3):15-19.

[13] IHS Energy. IHS Niigata Basin Japan report[DB].IHS Basin monitor,502200_file.pdf, 2014. http://www.ihs.com/industry/ oil-gas/international.aspx.

[14] 温志新,童晓光,张光亚,王兆明,宋成鹏.全球沉积盆地动态分类方法:从原型盆地及其叠加发展过程讨论[J].地学前缘,2012,19(1):239-252. Wen Zhixin, Tong Xiaoguang, Zhang Guangya, Wang Zhaoming, Song Chengpeng. Dynamic classification of global sedimentary basin:Based on proto-type basin and its lateralsuperimposing and transforming process [J]. Earth Science Frontiers, 2012,19(1):239-252.

[15] 赵金海.东海中、新生代盆地成因机制和演化[J].海洋石油,2005,25(1):1-10. Zhao Jinhai. Forming mechanics and evolution of Mesozoic and Cenozoic basins in east sea [J]. Offshore Oil, 2005,25(1):1-10.

[16] Hiroshi Oda. Cretaceous and paleogene coals in Japan as source rocks of natural gas and petrolem [C]. AAPG international conference, 2003:1-5.

[17] 邬光辉,李洪辉,张立平,王成林,周波.塔里木盆地麦盖提斜坡奥陶系风化壳成藏条件[J].石油勘探与开发,2012,39(2):144-153. Wu Guanghui, Li Honghui, Zhang Liping, Wang Chenglin, Zhou Bo. Reservoir-forming conditions of the Ordovician weathering crust in the Maigaiti slope,Tarim Basin, NW China [J]. Petroleum Exploration and Development, 2012,39(2):144-153.

[18] 黄保家,李里,黄合庭.琼东南盆地宝岛北坡浅层天然气成因与成藏机制[J].石油勘探与开发, 2012,39(5):530-536. Huang Baojia, Li Li, Huang Heting. Origin and accumulation mechanism of shallow gas in the North Baodao slope, Qiongdongnan Basin, South China Sea [J]. Petroleum Exploration and Development, 2012,39(5):530-536.

[19] 张金伟.巴西桑托斯盆地盐下大型油气田成藏控制因素[J].特种油气藏,2015,22(3):22-26. Zhang Jinwei. Accumulation-controlling factors of large presalt oil and gas fields in the Santos Basin, Brazil [J]. Special Oil & Gas Reservoirs, 2015,22(3):22-26.

[20] 李成,淡卫东,袁京素,辛红刚,张三,马艳丽.鄂尔多斯盆地姬塬地区长4+5油藏控制因素及成藏模式[J].中国石油勘探,2016, 21(2):45-52. Li Cheng, Dan Weidong, Yuan Jingsu, Xin Honggang, Zhang San, Ma Yanli. Controlling factors and hydrocarbon accumulation pattern of Chang 4+5 oil reservoirs in Jiyuan area, Ordos Basin [J]. China Petroleum Exploration, 2016, 21(2):45-52.

[21] 童晓光.论成藏组合在勘探评价中的意义[J].西南石油大学学报:自然科学版,2009,31(6):1-8. Tong Xiaoguang. The significance of play in prospecting and evaluation [J]. Journal of Southwest Petroleum University: Science & Technology Edition, 2009,31(6):1-8.

[22] Amane Waseda, Yoshiteru Kajiwara, Hideki Nishita, Hirotsugu Iwano. Oil-source rock correlation in the Tempoku basin of northern Hokkaido,Japan [J]. Organic Geochemistry, 1996,24(3):351-362.

Characteristics of petroleum geology and play of petroliferous basins in Japan

Mao Shuwei1,2, Bao Zhidong1, Tian Zuoji3, Wu Yiping3, Song Jian1,2, Zhang Yunyi1,2,

Yang Shangfeng1,2, Qin Qin1,2, He Lingyuan1,2

(1 College of Geosciences, China University of Petroleum (Beijing); 2 State Key Laboratory of Petroleum Resources and Prospecting; 3 PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development)

The principal petroliferous basins in Japan are typical fore-arc basins and back-arc basins. They have complex geological structures that were formed under the joint effects of the tectonic movements of Pacifc Plate, North America Plate, Philippine Sea Plate and Eurasian Plate for a long time. In this paper, these principal petroliferous basins were investigated from the aspects of tectonic setting, sedimentary characteristics and development data. It is shown that the structural evolution of these basins can be divided into four stages, i.e., subduction, basin development, subsidence and compression deformation. The subsidence stage in the Miocene of Neogene is the key period for hydrocarbon generation. The oil and gas discovered are mainly preserved in structural traps, lithologic traps and complex traps of Neogene, as well as the basal fractured reservoirs of pre-Neogene. The oil and gas are horizontally scattered and vertically inhomogeneously distributed. The hydrocarbons in the study area were mainly accumulated in three patterns, i.e., vertical migration-fracture pathway, lateral migration-slope pathway, and self generation-self preservation, with the predominance of vertical migration hydrocarbon accumulation. Plays were taken as evaluation units. Eight plays in the petroliferous basins of the study area were analyzed from the aspect of resource potential. It is indicated that the Niigata Basin, the Kanto Basin, the Gyeongs Basin and the Kitakami Basin are the major oil and gas exploration areas within Japan in the future.

Japan, distribution of oil and gas resources, petroleum geology, play, resource potential

TE112

A

国家科技重大专项“全球常规油气资源评价与未来战略选区”(2011ZX05028-001);中国石油天然气股份有限公司重大科技专项“东亚及东南亚地区油气资源评价研究”(2013E-0501)。

茆书巍(1985-),男,安徽巢湖人,在读博士,主要从事沉积储层及油藏描述等方面研究工作。地址:北京昌平区府学路18号中国石油大学(北京),邮政编码:102249。E-mail:maow100@163.com

2016-03-18;修改日期:2017-02-14

10.3969/j.issn.1672-7703.2017.02.009