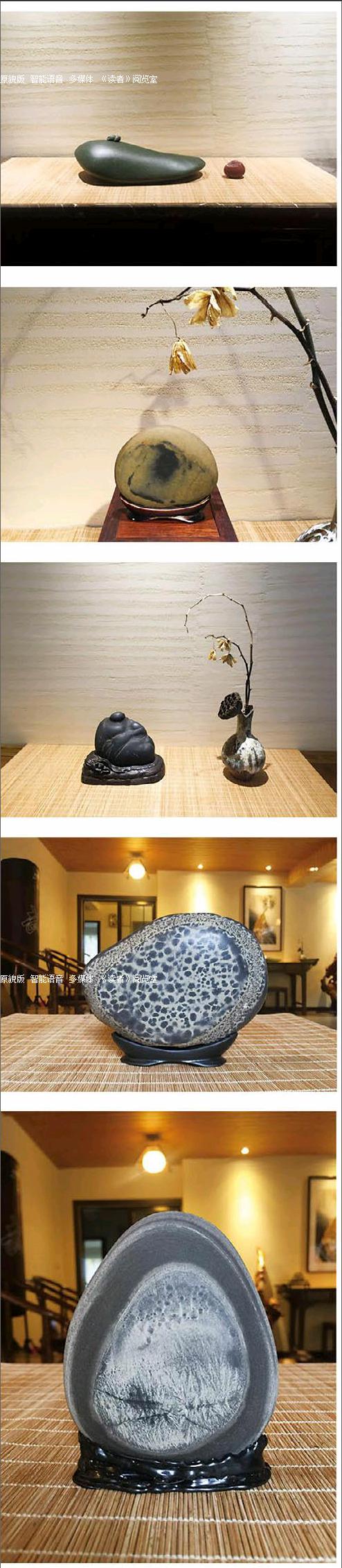

无用之石

“我们于日用必需的东西以外,必须还有一点无用的游戏与享乐……看夕阳、看秋河、看花、听雨、闻香、喝不求解渴的酒、吃不求饱的点心……虽然是无用的装点,却是愈精炼愈好。”

—— 周作人

石本无心。

这无心的石头,古人以之为师、友之为侣、借以明志者却不乏其人。赏石,俨然是古代文人精神回归的乐园。明·林有麟在《素园石谱》中说:“石尤近于禅”。

禅,是人在入定时的精神静态,与石何干?

众说纷纭,我曰无争。

人生匪易,充满苦难。佛经上说,人生有七大苦:“生、老、病、死、爱别离、怨憎会、求不得。”这些“苦”的源头无一不在于“争”。人为形成胚胎就得参予竞争,好不容易两亿分之一的概率修成人形,为保住胜利果实,又无时无刻不为了生存奔波,与天斗、与地斗、与别人斗、与自己斗、斗得不亦乐乎,日久生厌。

人需要休息,自得其乐,恰恰是人生最值得追求的理想状态。

想怡情,得找个好所在。

山林泉石,花鸟鱼虫,是自然界中最友好的存在。它们简单、质朴、无害,赏心悦目,自带忘忧愁、平郁结的功能。

石尤可爱。

毕竟林泉花鸟各有自性,心向往之,身却难至。而易见而无言的石头,就是缩微的自然景观,相处最易和谐。人与石的关系,最富有中国人精神内涵和人文特征,是性灵的映照。

赏石,其实就是寻求人与自然相处之道。“石尤近于禪”,指的是自然与心灵的契合。

现代人忙,信息爆炸、生活多元、理念随时被颠覆,光是为了适应这个变化的社会就已经筋疲力尽,生活条件虽有改善,却让人失去时间内省,精神世界也因此而显荒芜。

人心思归。

人们开始摒弃世间的争执与不快。回到石中,仿佛与天地对话,重新徜佯于无拘无束的精神世界。

石就是石,何堪为师?亦非真堪为友。与石为伍,是在跟世界和自己妥协,在缩微的自然界中独处,享受失去已久的精神自由。