东走行线铁路提升设备状态技术研究与应用

摘 要:为了提升设备状态,实施了莱钢东走行线铁路重轨化升级、轨道不均匀下沉整治,找出了钢轨接头病害应对方法,开发应用了新型扣件,对小半径曲线钢轨磨耗严重、非标道岔改标准型道岔进行了技术攻关,提升了线路运行可靠性,降低了设备维修成本。

关键词:铁路;状态;可靠性

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.07.094

1 前言

多年来,莱钢所有大宗原燃材料的到达和产品的外发主要是通过莱钢接轨站完成,区间只有一条东走行线,因其不可替代的重要性,建成以来从未进行过系统的大规模升级改造。随着大功率重型机车车辆不断投入使用,运量成倍增加,该段线路技术状态越来越不能适应安全、高效、快捷的运输生产需要,各种病害层出不穷,维护、维修费用大幅增加,事故隐患时有发生。提升该段线路的设备运用状态,消除各类安全隐患,是摆在技术人员面前的一项刻不容缓的任务。

2 现状分析

东走行线西起磁莱线莱钢站,贯穿编组站、炼钢站至轧钢站,全长9.6km,担负大宗原燃料输入和产品外发的同时,还兼顾为烧结、炼铁、炼钢、连铸、轧钢等多项工艺流程服务。长期的超负荷运用,各项经济技术指标逐年下降,分析线路运用状况,主要问题有:

(1)莱钢站至编组站2.2km线路坡度为7.6‰,目前采用P50型钢轨及扣板式扣件,运用中由于轨型轻和扣压力不足致使鋼轨爬行,对轨道结构的整体和稳定性起破坏作用。

(2)线路路基运用多年来未进行过有效的大修处理,路基不均匀沉降及道床变形引起轨道下沉,导致线路整体几何尺寸不能很好的保持,危及行车安全。

(3)钢轨接头多达384个,病害多由此产生。据统计,东走行线钢轨因接头处伤损而换下来的占更换总数25%以上,接头轨枕失效比其他部位多3~5倍。

(4)炼钢站四组P43/8非标道岔已属市场淘汰型号,侧向通行能力低,技术标准和各种配件有别于现行标准道岔,养护、维修极不方便。

(5)炼钢站与轧钢站之间的小半径曲线外股超高设置受限,车辆通过时离心力比正常情况下大2.5倍,外轨磨耗加剧,给行车安全带来较大隐患,维修、维护费用较高。

3 技术改造措施实施结果与分析

3.1 实施换轨及新型扣件技术研究与应用

钢轨的重量越大,力学性能越好,在相同条件下使用寿命越长。目前莱钢铁路使用的钢轨基本以P50型为主,随着机车车辆轴重和货运量的提高,钢轨向重型化发展是大趋势,本次技术改造选择了长度25m/根的P60型重轨。为减少单股更换对曲线要素的影响,在曲线段和直线段上、下股同时进行更换,轨面高差及内侧错牙由专人配合焊补顺坡处理,避免施工过程中车辆通过时的重大安全隐患。

常用的扣板式扣件由于其本身结构方面的缺陷,螺母拧得过紧会使弹簧垫片失去弹性,过松又会减小扣压力。经过与工务配件厂家多次沟通,共同开发了一种C型扣件,该扣件用高强度弹簧钢一次加热弯曲成型,扣压力大,一般作用于一根轨枕上的抗爬行阻力为26kN,比穿销式防爬器阻力值(20 kN)大,大于一根轨枕的道床纵向阻力(1O~l7kN)值,且在动载作用下的扣压力损失小,通过运用实践证明,扣件无松动脱出现象,钢轨爬行量为零,彻底解决了莱钢站至编组站铁路大坡度的爬行问题,消除了安全隐患。

3.2 轨道不均匀下沉导致线路几何尺寸变形问题研究与解决

轨道下沉大都是由道床和路基的下沉引起,路基部分的下沉通常在新建铁路运营初期表现较明显,经过一段时间后趋于稳定,因此,线路的轨道下沉主要是道床下沉。经过长期观测我们发现一是在列车动载荷的反复作用下,压力和振动力使碎石破损,棱角被磨,颗粒间摩擦阻力降低,石砟产生“流动”引起下沉;二是雨水的渗透,进一步减小了颗粒间的摩擦系数,加速下沉发展[1]。表1是东走行线徐家庄至编组站线路的实测轨道下沉量。

由表1可以看出轨道的最大下沉量达40cm,最小处14cm,这种不均匀下沉破坏了线路几何尺寸,不利于行车安全。针对这个问题我们对现有道床进行了横断面调整,根据下沉量的不同对线路起道并增补石砟,确保道床顶宽3.1m及边坡坡度1:1.75,为了防止道床表面水分锈蚀钢轨和扣件,避免传失轨道电路电流,将道床顶面控制在低于轨枕顶面20~30mm范围内,另外为避免因枕下中部支撑产生过大的负弯矩,在轨枕中间产生横向裂纹,将轨枕底下中部道床掏空或使其保持疏松。

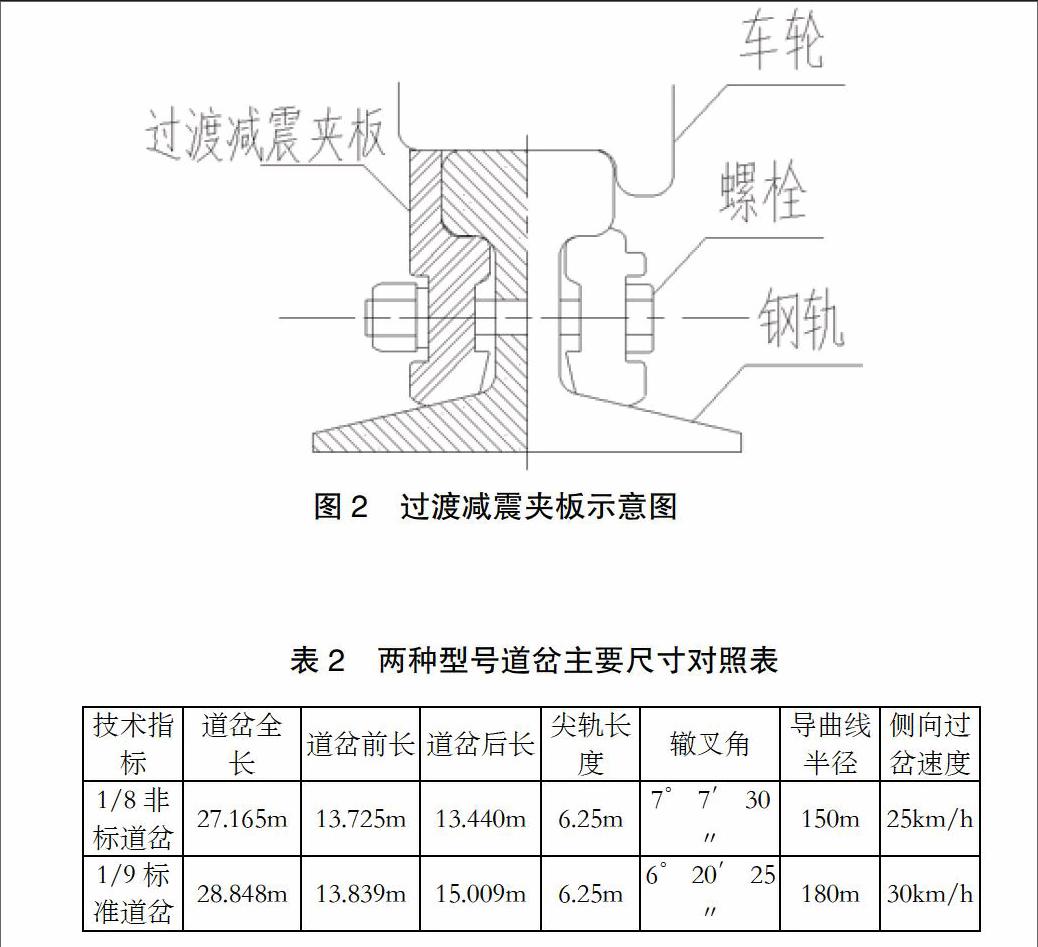

3.3 过渡减震接头夹板的技术应用。

普通鱼尾夹板只起到将两根钢轨连接在一起的作用,本身并不直接受到轮载的压力,而过渡减震夹板是安装在钢轨外侧,结构形式在原夹板的基础上进行改进和加强,增加了能够承受轮载的部分,中部一定长度范围内加高至钢轨头部以上,这一部分在轨缝处起到“桥梁”作用,车轮通过轨缝时与过渡减震夹板的顶部 同时接触,车轮外部踏面轧在夹板上通过,相当于使钢轨的轨线由中断式变为连续式,缓解了轨缝和钢轨错牙台阶的影响,减小了轮对对轨缝的冲击,同时由于夹板截面变大,弯曲应力变大,使接头处轨道整体刚度变大,有效减小了钢轨接头处折角,增加了轨面平顺性。

3.4 小半径曲线钢轨调边使用技术的研究与应用。

炼钢站至轧钢站之间存在一段半径为180m的小半径曲线,外股钢轨侧磨严重。针对这一问题,首先对侧磨形成的原因进行了初步分析[2]:曲线钢轨在使用过程中起到导向列车轮对的作用,实际受力状况是除了受到垂直方向的压力外,还存在一水平侧向力,这个力是无法避免的,正是这个力造成了钢轨侧磨。既然侧向力无法避免,那么只有想办法尽量降低侧磨对钢轨寿命造成的影响,通过查阅技术资料和多次试验,侧磨量大于10mm的钢轨,轨头变小,踏面变窄,不能达到稳定的技术标准,所以选择了侧磨量为8~10mm的钢轨上下股对调使用,使钢轨的原作用边变为非作用边,原钢轨外侧完好的非作用边得到充分利用,延长钢轨使用寿命,充分发挥了钢轨的潜能。调边后的钢轨具有足够的强度和刚度,每根钢轨可以延长使用寿命50%,而且节约了新旧钢轨的倒运费,减少了维修工作量。

3.5 四组非标道岔更换标准道岔改造技术方案实施

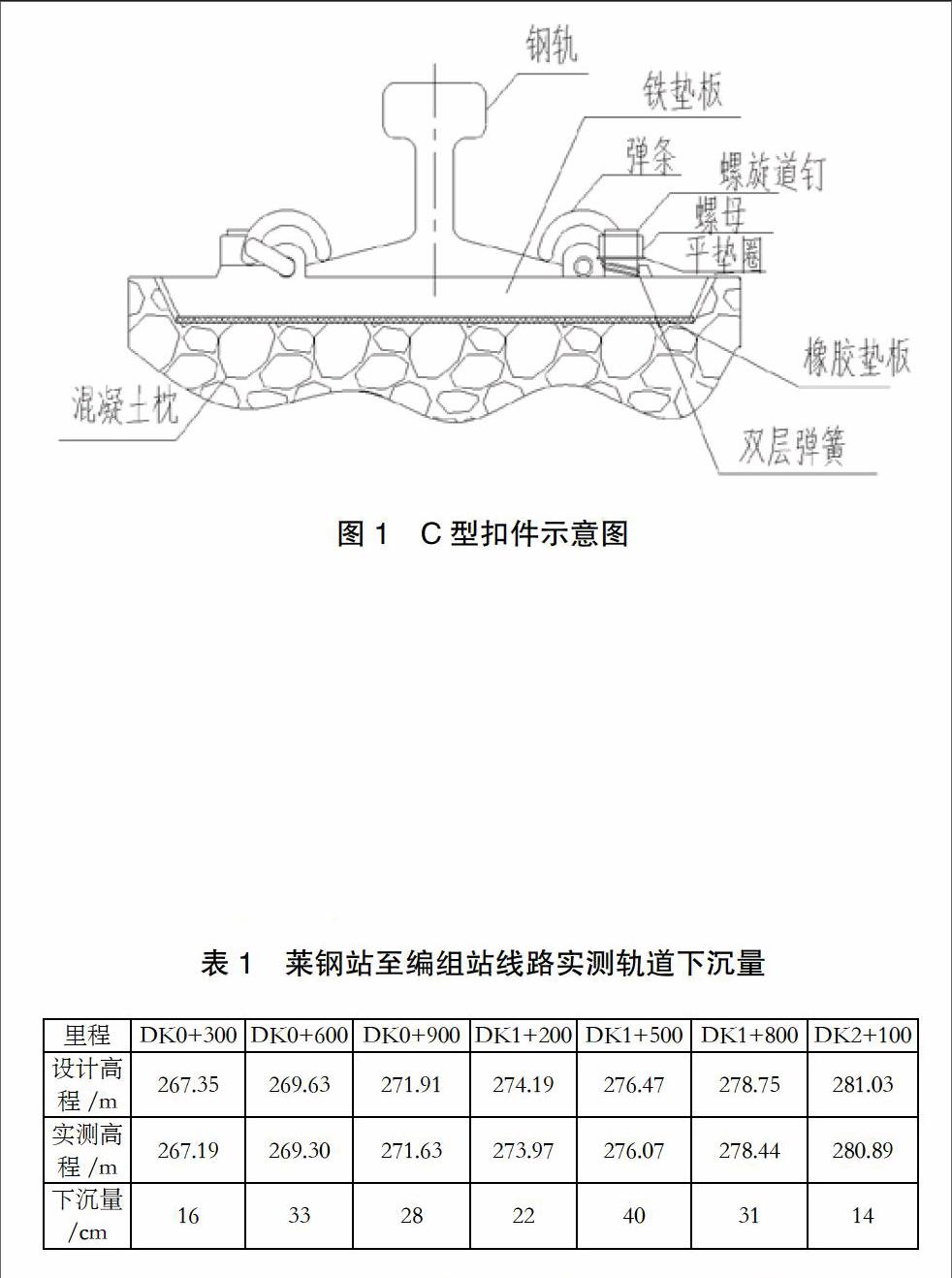

炼钢站南咽喉18#、22#、28#、36#道岔目前已属市场淘汰型号,运用至今养护、维修难度极大,该处已经成为制约整段线运输能力提高的薄弱环节。通过查阅有关技术标准得知增大道岔导曲线半径是提高车辆侧向过岔速度的主要途径,经多次现场实地勘察、测量,选择了通过性能更好的1/9标准道岔代替1/8非标道岔。表2是两种型号道岔主要尺寸对照表[3]。

从表2看出由于增大了道岔导曲线半径,减少了车轮对道岔各部分的冲击,道岔的侧向通过速度提高了20%,同时增加了机车、车辆过岔安全系数。

4 结论

运用实践表明:各项改造技术的实施,有效提高了东走行线的运输效率。在投入较少资金的同时消除了重大安全隐患,提高了机车、车辆运行的安全可靠性,节约了大量的材料购置费用及维修费用。

参考文献:

[1]李振江等.莱钢冶金铁路的发展现状及问题对策[J].山西建筑,2010.

[2]龚积球等.轮轨磨损[M].中国铁道出版社,1997.

[3]铁道部主编.工业企业标准轨距铁路设计规范[M].中国计划出版社,1989.

作者简介:石磊(1979-),山东泰安人,本科,工程师,主要从事企业冶金铁路设备与技术管理工作。