不同时期师德建设路径的心理动力学分析

许昭宾,靳书刚

(1.河北北方学院 动物科技学院,河北 张家口 075000;2.河北北方学院 组织部,河北 张家口 075000)

不同时期师德建设路径的心理动力学分析

许昭宾1,靳书刚2

(1.河北北方学院 动物科技学院,河北 张家口 075000;2.河北北方学院 组织部,河北 张家口 075000)

不同时期社会经济发展状况借助社会群体的心理原型,通过象征性的仪式行为同集体潜意识相互感应,实现人们内部潜意识心理和外部环境的沟通互动,并促进人们实现心理上的修通。教师的职业道德诉求是这种互动的典型表现,也是推动教师内心现实与外部环境感应融通和协调平衡的载体,对不同时期师德建设有重要影响。

不同时期;师德建设;心理动力学;集体潜意识

网络出版时间:2017-03-02 17:22

中国社会发展和经济建设过程中的改造、探索、文革以及改革等一系列大事件,对人们的现实生活、道德观念、心理状态以及对师德的诉求和考量标准产生了深刻影响。不同时期集体潜意识原型同现实生活通过内容和形式上的相似之处发生感应和互动,人们在集体潜意识心理和社会现实交互影响的过程中建构自身道德及师德诉求。教师作为传统职业群体,其道德建设受个人情感心理和外界需要的双重影响。因此,人们在不同时期潜意识心理和现实的感应互动,促进教师道德诉求和道德现实的平衡发展,从而推动人们在心理和行为上的修通。

一、理论基础

心理动力学派心理治疗(psychodynamic psychotherapy)泛指以精神分析理论为基础的心理治疗。瑞士心理学家卡尔·荣格在精神分析理论创始人西格蒙德·弗洛伊德的意识层次和人格结构理论基础上,从更久远的时空跨度将潜意识分为个人潜意识(personal unconsciousness)和集体潜意识(collective unconsciousness),并认为前者和个体经验相关,是由情结组成的潜意识表层,包括被遗忘的记忆和被压抑的不愉快的个体经验,心理治疗能帮助个体从情结的束缚中解脱出来;后者是人类在漫长的演变进化中没有在意识中出现过的遗留在意识深处的痕迹,可以通过原型(archotype)表现出某种相似的倾向性,如图腾崇拜与害怕黑暗等[1]46-52。荣格描述的原型包括阴影、人格面具、智慧老人(裴乐蒙)①、自性、阿尼玛、阿尼姆斯、英雄、魔鬼、出生及死亡原型等[2]67-75。

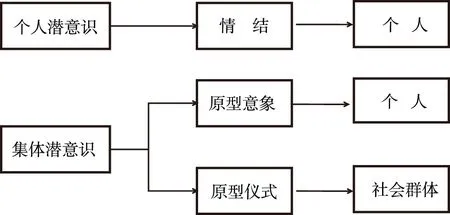

原型通过感应性和象征性与外界现实相互联系。感应性(inductivity)是内部原型和集体潜意识之间客观存在的且难以被主观认知到的相互联系;象征性(symbolicity)是个体藉由原型和现实的相似之处对现实进行的浓缩、提炼、抽象与异化[3]23-46。这与康德的架构思想相似,即若联结抽象的概念和具体的事物,就需要架构作为中介和过渡。集体潜意识作为集体影像的残留,对个人和某一社会群体都能产生影响。因此,个人潜意识以情结为中介与个体联结,而集体潜意识以原型意象(archotypal image)和原型仪式(archotypal ceremony)为中介,分别同个体和集体相互联结(见图1)[4]。

图1 个体和集体和潜意识进行沟通的中介

二、不同时期的师德诉求及其心理原型

人们对师德的诉求具有深刻的时代特征,在建国初、大跃进、文革、改革开放以及新时期呈现出不同的状况。

(一)建国初期

建国初期是从新中国建立到中共八大二次会议召开之间的一段时期。该时期的心理原型是人格面具,潜意识和现实交融的仪式是改造。

1.时代特征

建国初期,经济基础薄弱,科技文化发展缓慢,人们面临严峻的生存压力。所幸现实的困难没有吓倒人民群众,反而点燃了其大无畏的革命精神。人民群众积极迎接挑战并克服困难,通过三大改造建立了社会主义公有制。

2.时代原型和师德诉求

在经济建设和三大改造过程中,人们带上了“战士”的人格面具,用精神理想支撑和强化自己的意念,对抗饥饿、恐惧和孤独,并通过“改造”的仪式行为,改造外界环境与自身精神面貌。与此同时,人们对师德也有极其严格的诉求,除了考虑学问知识、威望口碑等专业和道德因素,还将革命精神、阶级出身及劳动技能等与教育联系不紧密的因素也纳入教师职业道德考评范畴。这样不仅没有满足对教师的现实需求,反而要求其带上“圣人”的人格面具,以此掩盖现实中的饥寒交迫和贫穷落后。教师群体作为广大群众的一员,对此亦产生强烈的共情②,认同并不自觉地给自己戴上苛刻的道德面具。

3.集体潜意识原型融通的状态和问题

戴上苛刻的人格面具对战后重建、恢复经济与稳定社会秩序起到了积极作用。但这种盲目地拔高道德与空洞地追求理想,实质上是对自身的极端恐惧和不自信。尤其是建国初期,现实的艰难环境同人们潜意识中的恐惧产生了共鸣,加剧了其内心的焦虑不安,从而推动人们戴上面具进行自保。

但恐惧不会在对抗中减弱,反而会与日增强,逐渐成为集体潜意识原型和现实沟通的阻力。发展至大跃进时期,以树立各式各样英雄原型为标志,恐惧和“面具”的矛盾达到高峰。

(二)大跃进时期

大跃进时期是从1958年5月至1966年5月之间的一段时期。该时期的心理原型是英雄,潜意识和现实交融的仪式是树榜样与放卫星。

1.时代特征

大跃进时期,人们不顾经济发展规律和实际情况,仅凭一腔热情,盲目追求经济建设的高速度,以致于国内陆续出现粮食单产过万斤的不实报道,甚至发动大炼钢铁运动,并不切实际地推动人民公社化运动,严重影响了经济建设。

2.时代原型和师德诉求

大跃进时期的冒进反映了人民群众对未来的渴盼以及对过往历史的恐惧。当时涌现出的雷锋与王进喜等先进人物典型,被人们树立为学习的榜样。他们的出现源于上一时期人们“战士”面具的向外移情③,是潜意识恐惧的向外转移和延伸,也是人格面具和自我高度认同后出现的膨胀现象。此外,各地盲目追求高产的虚假报道被称为放卫星,是人们追求群体英雄的表现。人们也在教育领域塑造英雄,并对教师道德提出了更苛刻且更不切实际的要求。

3.集体潜意识原型融通的状态和问题

大跃进时期,人们对英雄原型的推崇和追求,是在建国初期盲目扩张的人格面具原型的推动下产生的。被塑造的英雄成为人们学习的榜样和行为的规范,对当时人们的行为养成和素质提升起到了重要的推动作用。所以,人们用英雄事迹感化和麻痹自己,用英雄原型对抗潜意识里的恐惧,释放现实生活中的不安和焦虑。但是,这种近乎疯狂的追求是人们在越来越强烈的潜意识掌控下的挣扎,是大众化的自欺行为。按照经济基础和上层建筑的辩证关系,人们很难在较低层次的经济水平和物质基础上,连越多级建立更高层次的精神文明——只有切合实际的理想追求才能发挥主观能动的指导作用,严重偏离实际甚至是病态的上层建筑追求,只能停留在字里行间的憧憬里。

至此,当英雄原型被无限放大,扰乱了阴影和现实之间在潜意识领域的平衡时,压抑在人性深处的被隐藏的恐惧和焦虑便破门而入,以牛鬼蛇神的形象冲进人们的认知领域,进而在文化大革命时期为虎作伥、助纣为虐。

(三)文革时期

文化大革命从1966年5月开始至1976年10月结束。该时期心理原型是魔鬼原型和阴影,潜意识和现实交融的仪式是批斗。

1.时代特征

文化大革命是由毛泽东错误发动并被林彪和江青利用的一场政治内乱。该时期发生了很多恶劣事件,严重影响了国民经济的发展。

2.时代原型和师德诉求

当艰苦的物质环境消磨掉高昂的干劲和理想,四人帮利用文革谋求私利戳穿了虚伪的人格面具时,人们意识到自己和他人内心存在的阴影和私欲——这在当时是羞耻且难以被接受的,尤其是经过三大改造和大跃进,人们已高度认同战士和英雄原型,并以之自居。因此,为了减轻内心冲突和恐惧焦虑,维持内心平衡,人们采取投射机制④,将自己不能接受的潜意识的阴影和内心冲突投射到他人身上,误以为是他人的阴影和私欲。最终,文革期间揪斗了很多“牛鬼蛇神”——人们内心的阴影以魔鬼形象表露出来,批斗成为人们重新认识自我与重构内心平衡的仪式。

该时期的师德诉求变得异常矛盾:一方面,人们“打倒孔家店”,破坏教育;另一方面,发动和放任师生开展批斗。停课闹革命成为主流,师德建设变成空谈,教师和学生沦为批斗的工具,成了批斗“魔鬼”的魔鬼。

3.集体潜意识原型融通的状态和问题

批斗的仪式像祭奠,悼亡他人也审视自己,面质⑤他人的时候也能感受自身的阴影,在象征意义上和阴影作别。根据康德的架构思想和“人是目的,不是工具”的论断,人只能是自我发展的载体与连接自我内心世界和外部世界的中介。可悲的是,文革时期,人已经沦为他人之“架构”。

随着阴影的能量在祭奠中不断得到宣泄,人们开始从批斗别人中拷问自己并面对内心的魔鬼和阴影。在这种对峙和自省中,人们逐渐学会接纳自己内心的阴影和不完美,克制心魔并与之相处——“克己复礼”,不敌对,也不放任。至此,当被打破的心理平衡开始逐步恢复,魔鬼开始回到内心深处蛰伏起来时,就需要一个新原型主持新的仪式“送鬼迎人”⑥——邓小平以裴乐蒙的形象,通过改革开放的形式将人们关注的重点转移到人民群众日益增长的物质文化需求和生产力的发展建设领域。

(四)改革开放初期

改革开放初期是1978年12月党的十一届三中全会至1992年10月党的十四大召开之前。该时期的心理原型是智慧老人(裴乐蒙),潜意识和现实交融的仪式是改革、题字和讲话。

1.时代特征

改革开放是中国共产党在十一届三中全会上提出的对内实行经济改革、对外开放的政策,是对中国经济建设和发展的正确探索。该时期市场经济对人们的物质生活和精神世界产生了剧烈影响。

2.时代原型和师德诉求

改革是在经济发展的基础上对上层建筑的回归,指导人们从关注自身经济基础和内心世界开始,重新找回自我。只有经历改革的洗礼,人们的内心才会更加健全和笃定,才能找到自己的裴乐蒙,从而实现内心世界和外部环境的融通与自我重构。

该时期的师德诉求逐渐世俗化与功利化。人们对教师群体有了正确的认识,能够意识到教师的职业道德建设来源于个人品德修养、心理状况、家庭环境以及成长经历的相互作用。人们的师德诉求不再媚政和盲从,而是更加关注当事人的真实感受和外界环境的影响。

3.集体潜意识原型融通的状态和问题

对裴乐蒙原型的追求是人们重新认识自我的开始。邓小平以裴乐蒙(智慧老人)的形象领导人们改革开放,激发了人民群众对内心智者的追求。在巡视的过程中,邓小平的每次讲话和题字都能及时准确和科学理性地为经济建设指明方向,引导人民群众叩响了探索集体潜意识与内心自我之门。

虽然改革开放把中国推向经济建设的正轨,但受历史和现实影响,改革初期出现了较多困难和问题。尤其是在经济建设中对物质基础的格外重视,使一些辨别能力差的群众误入世俗物欲的泥潭,盲目追求物质享受,进而扭曲了道德观念和社会风气。随着改革开放的深入发展,人们从追求裴乐蒙的过程中找到了真正的快乐和本真的自我。

(五)新时期

新时期是指1992年邓小平南巡讲话和中国共产党的十四大至2012年中国共产党的十八大召开之前。该时期的心理原型是自性,潜意识和现实交融的仪式是逐利。

1.时代特征

新时期改革开放不断深入,社会主义市场经济体制逐步建立并得到完善,人们物质生活水平不断提高,精神文明建设也在稳步推进。

2.时代原型和师德诉求

随着新时期物质财富的不断积累,人们更加重视精神世界与内心感受,逐渐在内心智者的引导下追求自性化发展。但该时期人们追求自我的形式多样化:拜金与简朴;节衣缩食和暴殄天物,形形色色不一而足。这些追求都和个人物质利益或精神享受有关,统称为逐利。

此时师德诉求也呈现出多元化的趋势,且教师追求自性化的过程带有明显的个人特色,导致师德素养参差不齐。所以,有关部门在保证教师基本权益的基础上,先后出台了相关政策,对教师职业道德提出了新的基本要求,作为师德行为规范。

3.集体潜意识原型融通的状态和问题

自性的发展有利于人们的自我实现,但受到新时期地区、行业与群体发展不平衡的影响,人们在追求自我的过程中还存在较多冲突矛盾。因此,自性化将是一个漫长的过程。人们要以史为鉴,自觉关注自己的行为修养,勇敢地面对内心阴影,既不留恋于人格面具虚假的美好,又不受制于阴影的恐惧,充分激发潜意识心理原型的积极指导和建设性作用。

新时期,人们追求自性的物质基础日渐牢固,可以更多听取内心深处的呼声,更多地回归本性。但是,想要达到身心完全修通,还需要经历更多的仪式。

根据心理动力学派的集体潜意识心理原型理论,师德诉求在现实和潜意识的相互感应下,先后经历了建国初期的神圣化、大跃进时期的英雄化、文革时期的妖魔化、改革初期的世俗化以及新时期的多元化等发展历程。不同时期的人们通过人格面具原型和改造仪式、英雄原型和树榜样仪式、魔鬼阴影原型和批斗仪式、智慧老人原型和改革仪式以及自性原型和逐利仪式等,象征性地沟通集体潜意识和现实世界,为社会群体及个人的心理成长提供中介。

注 释:

① 智慧老人,又叫裴乐蒙、费乐蒙(philemon),是荣格形容人们内心有关意义与智慧的潜意识心理原型。荣格认为,裴乐蒙可以出现在梦里,也可以通过积极想象等途径与其沟通,并认为老子是智慧老人的典型形象。

② 共情(empathy),是对外部世界感同身受的过程。

③ 移情(transference),是把心理冲突潜意识地复制和转移到他人身上,认为别人和自己有相似的心理防御机制。

④ 投射(projection),是把自己难以启齿的想法归之于他人,并认为自己和别人不一样的心理防御机制。

⑤ 面质技术,是在心理咨询的过程中,咨询师指出求助者的心理冲突和矛盾,促进其不断探索自身问题,深化自我认识,最终实现心理上的协调和统一的一种方式。

⑥ 送鬼迎人,是指让人们用“自己面对内心的魔鬼”来取代“借‘魔鬼’批斗魔鬼”。

[1] 荣格.分析心理学的理论和实践——塔维斯托克讲演[M].北京:三联书店,1991.

[2] 申荷永.原型与分析心理学[M].广州:广东高等教育出版社,2004.

[3] 程金城.原型批评与重释[M].北京:东方出版社,1998.

[4] 季建林.短程精神动力学心理治疗[J].中国临床心理学杂志,1996,(4):243-245.

(责任编辑 张盛男)

The Psychodynamic Analysis on the Means of the Construction of the Professional Ethics of Teachers in Different Times

XU Zhao-bin,JIN Shu-gang

(Hebei North University,Zhangjiakou,Hebei 075000,China)

The moral requirements of teachers,a traditional occupational group,exhibits some psychological archetypes such as the persona,the hero,the devil and shadow,the wise old man,the self and so on,under the interactive influence of socio-economic conditions and collective unconsciousness in different times.The professional ethics of teachers can promote the balanced development of its internal moral reality and its external moral requirements through the symbolism between the psychological prototypes and the social realities,and through the inductive interaction between their forms and contents,which eventually contribute to the coordination between the behavior and psychology of teachers.

different times;construction of the professional ethics of teachers;psychodynamics;collective unconsciousness

2016-06-22

河北省高校党建研究课题(GXDJ2016B70),河北北方学院人文社会科学青年基金项目(SQ201411),河北北方学院教育教学改革项目(JG201625)

许昭宾(1987-),男,山东邹城人,河北北方学院动物科技学院讲师,教育学硕士,主要研究方向为思想政治教育和教育心理学。

G 451.6

A

2095-462X(2017)01-0087-04

http://kns.cnki.net/kcms/detail/13.1415.C.20170302.1722.008.html