翻译伦理取向的多元化嬗变解读

杨荣广

(广东外语外贸大学,广东 广州;湖北汽车工业学院,湖北 十堰)

翻译研究

翻译伦理取向的多元化嬗变解读

杨荣广

(广东外语外贸大学,广东 广州;湖北汽车工业学院,湖北 十堰)

翻译伦理作为翻译研究的重要领域,在近二十多年来引起了学界的广泛关注。然而现有研究多集中于探讨翻译伦理在某特定历史时期对译者翻译策略的制约或指导作用,忽视了翻译伦理的宏观趋势对译者翻译初始规范的影响。本文以历时研究的方法,系统梳理了以再现原文为核心的服务伦理观,以译文可接受性为核心的交际伦理观以及以行动主义为核心的承诺伦理观的演化过程,揭示了翻译伦理从一元向多元,从趋同向存异的嬗变过程。

翻译伦理;趋同;存异;宏观趋势

1.引言

纵观中西翻译史,我们不难发现,翻译在促进文化沟通、推动人类文明发展等方面起着极为重要的作用。在经济全球化的今天,翻译活动已经直接或间接地影响到了社会生活的政治、经济、文化等各个层面。在日渐频繁的、关涉政治、经济利益的翻译活动中,译者如何处理跨文化跨语言带来的各种伦理冲突,如何协调本族文化与他族文化之间的关系,如何处理自身主体的价值判断与翻译作为职业所被赋予的“中立”、“透明”、“忠实”的道德责任,日益成为翻译必须解决的重要问题。尽管翻译伦理研究命题的首次提出是在二十世纪八十年代,翻译研究中“伦理转向”直到二十一世纪初才发生,然而,伦理却从未“缺席”于翻译研究,而是以间接或直接的方式体现在各种各样的翻译理论之中。本文拟从中西翻译理论史料出发,追溯翻译伦理的流变,归纳出翻译伦理发展从“趋同”到“求异”的变化趋势。

2.以再现原文为核心的服务伦理观

迄今为止,人类的翻译活动已有数千年之久。无论是中国古代参与接待四夷来宾,充当“外交使者”的“象胥”、“舌人”,还是《圣经·旧约》中将国王敕令通告四方的“秘书”,亦或是借助翻译引进他国文明、文化与知识的文学家、思想家等,他们都是翻译活动的直接参与者。在翻译实践过程中,翻译实践者不断总结翻译经验,形成了丰富的理论,其中最核心的便是“忠实”。

“忠实”是传统译论中最具伦理色彩的概念,其突出体现便是以经验积累的规定性陈述方式要求译者“再现”原文。中国历来有“文质之争”,坚持“质直”的有:支谦《法句经》所称的“因循本旨,不加文饰”,东晋道安所谓的“案本而传”,唐朝玄奘所主张的“五不翻”;坚持“文饰”(即服务目标语/译文读者)的有:六朝时鸠摩罗什译《法华经》时坚持“曲从方言,趣不乖本”,清末马建忠所谓的“能使阅者所得之益,与观原文无异,是则为善译也”,严复提出“信、达、雅”以及傅雷的“神似说”与钱钟书的“化境说”。顺此线索,罗新璋将中国自成体系的传统翻译理论概括为“案本—求信—化境—神似”(罗新璋,2009:20)。

在西方,始于西塞罗的“直译与意译之辩”也延续了千年。我们同样能看到坚持“忠实”于原文的诸多观点:如中世纪初期的著名翻译家主张舍弃风格,保证内容准确,17世纪最具影响力的法国翻译评论家之一的达尼埃尔·于埃主张“优秀译者要达到的目的是让读者看到原作者本来的面目,而不是译者认为他应该具有的面目;是毫无遮盖的显露原作者,而不是借以使原作更可爱或更易于理解,给原作涂脂抹粉和乔装打扮。”(谭载喜,2008:92)。这种翻译思想直接延续到18世纪最具影响力的翻译理论家,如法国的夏尔·巴特,英国的德莱顿和泰特勒等,其中巴特和德莱顿都在对译者与作者之间的关系界定方面惊人的相似。在巴特看来,原作者是思想、用词的绝对主人,他可以根据需要选取丰富、优美、雅致的词句与表达,但是译者只是原作者的“仆人”,必须处处跟随原作者,如实地反映原作的思想和风格。德莱顿则将译者比作“奴隶”,认为“奴隶只能在别人的庄园里劳动,然而酿出来的酒却是主人的”(谭载喜,2008:122)。马丁·路德坚持要将《圣经》翻译成既不懂希伯来语和希腊语、又不懂拉丁语、文化水平较低的读者能看得懂的德语;法国翻译家阿布郎古尔为迎合读者口味而对译文做的处理,尽管他的译文被批评为美而不忠的女人”(谭载喜,2008:87-88)。进入二十世纪后,“忠实”的翻译观仍然具有强大影响力。俄裔美国作家弗拉基米尔·纳博科夫就坚持认为“译者唯一的责任就是绝对准确地再现原文,除此之外无他”(Vladimir,2004:212)。

虽然这些不同历史时期对于翻译的陈述方式不尽相同,但都强调了一个核心观点:翻译要服务原作者,力求在内容、形式、意义、风格(美感)等多个方面“忠实”于原作。在忠实观的“统治”下,译文完全忠实于原作成了金科玉律,译文与原文完全对等成了译者不断追求却永远无法实现的梦想。众多的翻译批评家、文学理论家等也因此将译者比作“仆人”、“奴隶”、“叛逆者”等,译者在伦理意义上处于从属地位。译者也因此必须努力使自己隐身于译文的背后,不敢流露出对原作的丝毫背离或偏移,更不敢主张或凸显自己的任何价值判断或取向。从这层意义上讲“忠实”是基于“义务论”的先验主张,暗含了译者应承担“责任”、“义务”、“天职”等含义(朱志瑜,2009),也就预设了译者身为“服务者”的伦理地位。

2.以译文可接受性为核心的交际伦理观

二十世纪五六十年代语言学研究兴起,为翻译研究提供了相对“科学”的理论工具,翻译伦理观也逐渐开始发生嬗变。在早期的语言学派看来,翻译是用一种等值的语言符号取代另一种语言符号(Catford,1965)的活动。其后,翻译理论家奈达、格特、波波维奇等都对“忠实”进行了拓展。美国翻译理论家奈达则使用了后来在翻译理论中具有极大影响力的术语——“对等”来阐释翻译原则。在他看来,翻译是在译语中用最贴近的自然对等语再现原语的语义和风格。但是,“忠实”由于其内在的模糊性(Shuttleworth &Cowie, 2004: 88)而逐渐被“对等”所取代。由此就形成了语言学观照下的翻译伦理观:原文的意义是确定的、唯一的,因此翻译只是意义转换的过程,唯有“对等”于原文的译文才是“好”或“对”的翻译;译者在处理文本时必须保持中立,既不增加译文,也不删改原文。这些主张都暗含了对译者角色的设定:译者是翻译活动中的“工具”,只是为翻译过程中意义的转换而存在,译者的责任就是要对等地再现原文意义或效果。换言之,译者必须确保自己处于“隐身”状态,保证译文“透明”,使读者在阅读译文时感觉如同在读原文。在此后相当长一段时期内,伦理问题并未进入研究者的视野中。皮姆曾写道:“在二十世纪九十年代早期,(学界)谈论的话题仍然是如何描述翻译,如何摆脱规定性原则的影响,因为此时应用语言学研究的目的就是要告诉译者应该如何翻译。在当时,伦理仅仅是一个不受欢迎的词汇”(Pym,2001:2)。

到了二十世纪七八十年代,翻译研究学派异军突起,学界迎来了翻译研究的“文化转向”。在“文化学派”研究者看来,翻译是一种受社会历史文化因素影响的文化互动行为(Lefevere,2004),翻译研究应该注重描写,语言文本以外的众多因素都应该被考虑在内(Toury,1995)。他们提出翻译研究应该考虑哪些文本被作为了翻译对象、谁在做翻译、为什么翻译、翻译的结果(译文)在目标语中如何被接受、译者在翻译过程中采取了什么翻译策略、为什么译者要采取这些策略等一系列问题。译者作为翻译活动的重要组成部分终于从原文与原作者的“阴影”中走向了前台。翻译研究也开始从关注原文信息的再现转向对译文接受语境的调适作用及翻译活动交际主体意图再现的关注,翻译伦理也逐步转向了多元伦理主体相互关系的互动与协调。

在二十世纪七十至九十年代由赖斯、汉斯·费米尔、克里斯蒂安妮·诺德发展起来的功能翻译观集中体现了交际伦理观对翻译的影响。在他们看来翻译是目的驱动下的跨文化交际行为,译者在翻译中并不是要以忠实于原作为出发点,而应该以实现某种交际目的为首要目标(Nord,2001)。因此,译者为满足翻译发起人或委托人的要求、或实现某种翻译目的、或迎合特定读者群体,抑或是根据目标语接受语境的调适要求而对原文进行大胆的变通,其结果必然使译作与原作之间存在较大差异。尽管诺德在后期加入了“忠诚(loyalty)”限制功能至上主义可能造成的负面效应,其理论的基调却并没有发生太大改变。

由于对译文可接受性的关注是上述翻译理论的主旨,在传统翻译观看来可能“不忠实”、“不合乎伦理”、违背译者责任的翻译行为,在“功能-目的”以及文学操纵学派的翻译交际伦理观照下却都可能获得一定的正当性。经过文化学派和“目的-功能”论的进一步冲击,“忠实”再现原文为核心的服务伦理观开始逐步被瓦解,承认差异、接受翻译活动过程伦理主体多元性的观点开始逐步确立。

3.以行动主义为核心的承诺伦理观

无论有意还是无意,传统的“忠实”的翻译伦理观对译者的地位都基本处于忽视状态。随着翻译研究逐渐从描述论转向对全球化中跨文化交际过程的关注,译者主体地位逐步凸显,主流翻译理论研究者已经开始反思译者主体伦理地位及其不可避免的价值判断对译文的影响,并逐渐形成了“求异”为主的伦理观。这种追求“存异”伦理的翻译思想来自于后现代哲学思想,尤其是雅克·拉康的精神分析学、雅克·德里达的解构主义理论、罗兰·巴特的社会语言观以及深受米歇尔·福柯的权利话语理论影响等后现代主义思想。这些思想颠覆了传统的意义单一性和稳定性观念,否认确定的、唯一的真理、伦理、文本意义,提出意义并非存在于文本之内,也不能被剥离于文本之外,而是由读者阅读过程中的阐释行为所赋予。

在这些思想影响下,我们看到了解构主义翻译理论、女性主义翻译理论以及后殖民主义翻译理论的兴起。在解构主义翻译观看来,“文本之外别无他物”(后来拓展为“语境之外别无他物”),将任何意义都看成是一种语境事件,意义既无法产生于特定语境之前,也无法脱离语境被理解。既然没有本源上恒定不变的意义,那么翻译也就不能被视为意义转移或再现,既然意义具有多元性和语境性,那么翻译过程的考察就应该关注译者在翻译中所做的决定及承担的责任(Davis,2001)。正如王东风教授所说“德里达用延异这一反概念证明了意义的不确定性,从而抽去了原意确定论的立论基础”(王东风,2004:7)。解构主义翻译理论家认为,翻译应采用异化而不是归化的方法,其目的是突出翻译文本作为“文化他者”的地位,彰显文本的异质性和不确定性(黄海军 马可云,2008)。解构翻译观从根本上消解了传统的“忠实”或“信”的“趋同”翻译伦理观,进而为“求异”的翻译伦理观的实现奠定了理论基础。在女性主义翻译理论研究者谢莉·西蒙看来,“女性”的“卑下”、“从属”地位与翻译所处的地位有天然的相似性,而传统翻译理论中将“天生有缺陷”的翻译比作“女性”也进一步将女性和翻译边缘化到社会与文学的底层(Simon,1996)。因此,女性主义翻译观否定传统的模仿论,主张将翻译作为张扬自己文化身份的形式,通过强调翻译过程中的文化介入和文化协调,采用增补、加写前言和脚注、删节等策略来凸显译文与原文的共生关系,最终实现“女性书写”。与女性主义翻译观类似,后殖民主义理论研究者也关注翻译与权力、政治的关系问题,通过分析制约译本生成历史、政治文化条件,揭示译本变形过程中的权力、意识形态、文化霸权等因素的相互关系,并将翻译作为一种文化干预手段来颠覆根植于西方思想与文化体系中的西方与东方的二元对立问题(方梦之,2004: 30)。

换言之,译者作为原文本的读者,在解读文本过程必然会赋予文本以主观的解释和理解,而译者主体之间的差异也必然会体现在译文之中,并最终产生不同于原文的译文。不仅如此,后现代主义的翻译观与伦理观也进一步引起了学界对“求异伦理”的关注。这种对“求异伦理”的关注源自于翻译过程中所涉及的政治、经济、文化、权力、意识形态等因素的影响的反思,也因此导致了部分译者试图利用翻译行为,打破或颠覆、或反抗原有的权利架构系统的“行为主义”翻译观。这种“求异”的翻译伦理观在解构主义、女性主义、后殖民主义翻译理论中有充分的体现。

虽然在当代翻译理论研究话语体系中,中国的声音相对比较微弱,但也有些理论引起了译界关注。此处仅选择其中的三种作简要介绍,它们分别是黄忠廉建构的“变译”理论、谢天振提出的“译介学”研究、胡庚申教授发起的“生态翻译学”研究。黄忠廉从对严复翻译实践的描述性研究出发,将翻译分为全译和变译,主张扩大翻译研究的范畴,关注译者因读者特殊需要而进行的变译活动(黄忠廉,2002;黄忠廉 李亚舒,2004)。谢天振的译介学研究从比较文化学与跨文化研究的视角出发,探讨翻译(主要是文学翻译)中信息的失落、变形、增添、误读、创造性叛逆等现象,从而解释了翻译作为跨文化交流活动所具有的意义与价值以及在此过程中译者主体地位凸显所带来的多元化价值观(谢天振,1999)。胡庚申所倡导的生态翻译学以达尔文生物进化论中的“适应/选择”学说为指导,探讨翻译生态环境中译者适应与选择行为的相互关系/相关机理、基本特征和规律,构建了一个以译者为中心的翻译适应选择论。该理论强调翻译译过程中译者的中心地位和译者主导作用以及译者自我适应与主动选择(胡庚申,2011)。

从上述关于当前翻译理论研究的论述可以看出,众多的翻译理论都指向一个核心问题:译者的主体地位。换言之,在这些翻译理论中,译者已经从“隐身”走向了“显身”,从翻译活动“幕后”那只“看不见的手”走向了译文中“操纵”、“选择”、“改写”的行为主体。如果翻译理论研究者和译者都能接受这样一个事实:译者在翻译过程中不可避免地要对原文进行“干涉”,那么他们就必须认同这样一个观点:译者在翻译过程中必然会留下个人的印迹,带入个人的伦理价值判断。这样的观点不仅彻底颠覆了传统的、“趋同”于原文/原作者的翻译伦理观,而且指出了译者在翻译决策过程中所具有的主观性。翻译伦理的本质在于“求善”(冯全功,2016:65),译者对译文、翻译行为以及参与翻译活动的各方负有伦理责任——对“他者”的责任。

4.结语

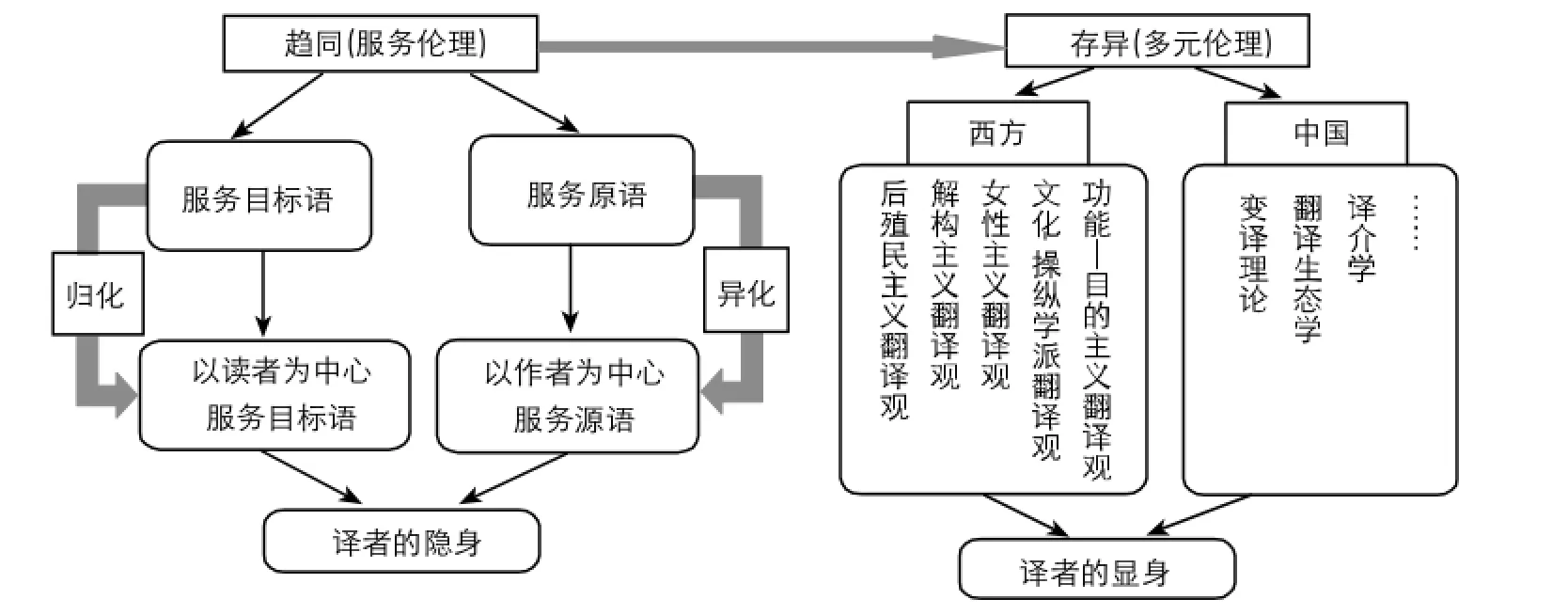

综上所述,翻译伦理观的嬗变趋势大致可以用下图来加以解释:

由此我们可以看出,正是由于来自不同政治、经济、文化、宗教、地理背景的个人、群体或国家在跨文化交际过程中遭遇不同世界观与价值观之间的冲突造成了跨语际交际过程中的“伦理”问题的凸显。多元化的翻译实践与多元化社会、经济、政治、权力、历史诉求也进一步推动“译者”主体通过跨语际的翻译行为表达多种伦理价值。这些新的、多元伦理诉求的涌现一方面丰富了翻译伦理研究,另一方面也凸显了翻译伦理研究的复杂性。

[1] Catford, C.1965.A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics[M].London: Oxford University Press.

[2] Davis, K.2001.Deconstruction and Translation[M].Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

[3] Lefevere, A.2004.Translation, Rewriting And The Manipulation Of Literary Fame[M].Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

[4] Nord, C.2001.Translation as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained[M].Shanghai: Shanghai Foreign Language Press.

[5] Pym,A.2001.Introduction: The return to ethics in translation studies [J]The Translator, (2):129-138.

[6] Shuttleworth, M.&M.Cowie.2004.Dictionary of Translation Studies[M].Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

[7] Simon,S.1996.Gender in Translation: Cultural Identity and the Politics of Translation[M].London &NewYork: Routledge.

[8] Toury,G.1995.Descriptive Translation Studies and Beyond[M].Amsterdam&Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

[9] Vladimir,N.2004.Problems of translation:“Onegin”in English[A] In L.Venuti (ed.). The Translation Studies Reader.[C].London &NewYork: Routledge.

[10] 方梦之.2004.译学词典[Z].上海:上海外语教育出版社.

[11] 冯全功.2016.翻译修辞学:多维研究与系统构建[J].语言教育,(3):61-67.

[12] 胡庚申.2011.生态翻译学的研究焦点与理论视角[J].中国翻译,(2):5-9,95.

[13] 黄海军 马可云.2008.解构主义翻译:影响与局限[J].外语教学,(1):88-93.

[14] 黄忠廉.2002.变译理论[M].北京:中国对外翻译出版公司.

[15] 黄忠廉 李亚舒.2004.科学翻译学[M].北京:中国对外翻译出版公司.

[16] 罗新璋.2009.我国自成体系的翻译理论[A].罗新璋 陈应年编.翻译论集(修订本)[C].北京:商务印书馆.

[17] 谭载喜.2008.西方翻译理论简史[M].北京:商务印书馆.

[18] 王东风.2004.解构“忠实”——翻译神话的终结[J].中国翻译,(6):5-11.

[19] 谢天振.1999.译介学[M].上海:上海外语教育出版社.

[20] 朱志瑜.2009.翻译研究:规范、描写、伦理[J].中国翻译, (3):5-12.

Interpretation of the Changing of Diversified Orientation of Translation Ethics

As an important filed of translation studies,translation ethics has been wildly discussed over the past twenty years.However,most current studies tend to discuss the specific influence of translation ethics on the translators’ translation strategies in a given historical period without considering the impact of the mainstreamtrends on translators’initial norms.This paper has conducted a diachronical study of the evolving process of translation ethics fromservice ethics focusing on representing source text,to communication ethics emphasizing target text acceptability and the commitment ethics of activism.The study reveals the fact that orientations of translation ethics has developed froma unified ethics of sameness to a pluralized ethics of difference.

translation ethics;sameness;difference;general trends

H059

A

2095-4891(2017)01-0068-04

本文系湖北省教育厅人文社科项目“伦理视角下的文学翻译批评范式建构研究”(项目编号:15G097)的阶段性研究成果。

杨荣广,副教授,博士生;研究方向:翻译伦理与翻译批评

通讯地址:510420 广州市白云区白云大道北2号 广东外语外贸大学高翻学院