基于GIS的卧龙自然保护区大熊猫生境选择与利用

白文科,张晋东*,杨霞,迟文峰,董鑫,,李程,古晓东,周材权*

1. 内蒙古农业大学草原与资源环境学院,内蒙古 呼和浩特 010011;2. 西南野生动植物资源保护教育部重点实验室,西华师范大学生命科学学院珍稀动植物研究所,四川 南充 637009;3. 内蒙古农业大学沙漠治理学院,内蒙古 呼和浩特 010011;4. 西华师范大学环境科学与工程学院,四川 南充 637009;5. 四川省野生动物资源调查保护管理站,四川 成都 610081

基于GIS的卧龙自然保护区大熊猫生境选择与利用

白文科1,2,张晋东2*,杨霞3,迟文峰3,董鑫2,4,李程2,古晓东5,周材权2*

1. 内蒙古农业大学草原与资源环境学院,内蒙古 呼和浩特 010011;2. 西南野生动植物资源保护教育部重点实验室,西华师范大学生命科学学院珍稀动植物研究所,四川 南充 637009;3. 内蒙古农业大学沙漠治理学院,内蒙古 呼和浩特 010011;4. 西华师范大学环境科学与工程学院,四川 南充 637009;5. 四川省野生动物资源调查保护管理站,四川 成都 610081

在ArcGIS 10.2的支持下,分析卧龙自然保护区大熊猫(Ailuropoda melanoleuca)在地形因子(海拔、坡度和坡向)和生物因子(植被、竹林类型)上的生境选择(动物利用某种生境类型面积占其家域的比例)与利用(动物家域内某生境类型面积与保护区的这一类型面积的比例)特征进行了定量研究。结果表明,(1)地形因子:卧龙大熊猫在生境选择过程中,生境利用率较高的海拔区间为1 5 00~3 000 m,平均利用率达到了55.93%,而生境选择的主要海拔区间为2 000~3 500 m,占空间利用面积的89.64%;大熊猫生境利用在坡度上相对均匀,而生境选择的主要坡度区间为20°~50°,占空间利用面积的85.56%;生境利用率最高的坡向区间为270°~315°,占比达到了31.88%。(2)生物因子:大熊猫生境利用率较高的植被类型区域为亚高山针叶林与常绿落叶阔叶林,利用率分别为51.04%和70.20%;而生境选择的主要植被类型区域为针叶林与针阔混交林,占空间利用面积的90.23%;生境利用率最高的竹林类型区域为冷箭竹(Bashania fangiana)林,利用率达到了51.63%,而生境选择的主要竹林类型为拐棍竹(Fargesia robusta)和冷箭竹,二者占空间利用面积的95.20%。研究结果揭示了在不同地形和生物因子分异区间(类型)大熊猫的生境面积分布和空间利用模式特征,丰富了大熊猫生境选择与利用特征的研究手段。

GIS;卧龙自然保护区;大熊猫;空间利用;生境选择

随着GIS等现代空间分析技术的飞速发展,保护生物学将空间分析技术与众多领域相结合,定量化的分析优势最大程度地保证了研究结果的科学性和客观性(潘星等,2016),解决了传统研究手段在野生动物监测研究中难以真正发挥监测作用的难题(赵德怀等,2006)。目前,中国在利用GIS等空间信息技术对大熊猫(Ailuropoda melanoleuca)生境质量进行评价的方法与技术、生境选择、空间分布等方面做了大量研究(Liu et al.,2001;Xu et al.,2006;Vina et al.,2010;Zhang et al.,2011;Hull et al.,2016),为大熊猫种群及其生境的保护和恢复做出了较大的贡献。

生境选择与利用研究对于探讨物种濒危机制、评估生境质量、预测栖息地负载量、制定合理的保护策略和资源管理方案等均具有重要意义(欧阳志云等,2002;申国珍等,2002;王梦君等,2008)。先前的研究表明,地形因子(如海拔、坡向和坡度等)与生物因子(如植被类型,食物种类等)是决定动物生境选择与利用的主要因素(Liu et al.,1999;Brosofske et al.,1999;沈泽昊等,2000)。大熊猫是一种山地林栖动物(胡锦矗等,1985;胡锦矗,2001),喜欢活动于上层乔木有一定郁闭度的各种竹林中(张泽钧等,2000)。因此,森林是大熊猫生存的基本生境,竹林资源是大熊猫生存的食物来源(胡锦矗等,1985;胡锦矗,2001)。在大熊猫栖息的西南高山林区,地形因子对森林植被、竹林资源等可利用资源分布具有明显的决定性,进而决定着人类社区干扰的分布和大熊猫的空间利用格局(孔宁宁等,2002;曾辉等,2003;张晋东,2012)。

大熊猫作为野生动物保护的旗舰物种,其生境选择与利用研究一直备受关注。总结大熊猫生境选择的研究,大多是通过野外调查的方法对栖息地的微生境因子进行分析进而研究大熊猫的生境选择特征,但野外调查存在误差且尺度单一。从较大空间尺度上,应用DNA指纹技术、红外线自动感应照相系统、GIS与遥感成像等先进技术,并融合景观生态学理论是今后研究大熊猫生境选择的主要发展方向(杨春花等,2006)。因此,本研究基于GIS技术将大熊猫空间分布格局与生境景观因子相结合,对卧龙自然保护区大熊猫生境选择与利用的空间分布特征进行定量分析。本研究在不同尺度上揭示了卧龙自然保护区大熊猫生境选择与利用特征,丰富了大熊猫生境选择与空间利用分布的研究手段,以期为保护区大熊猫种群恢复和栖息地保护提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

卧龙自然保护区始建于1963年,是以保护大熊猫等珍稀野生动植物和高山森林生态系统为主的综合性国家级自然保护区。第四次全国大熊猫调查数据显示,保护区现有大熊猫104只(四川省林业厅,2015)。行政区划上属四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县,位于四川省阿坝藏族羌族自治州东南部,岷江上游汶川县映秀镇西侧;介于东经102°51′~103°24′,北纬30°45′~31°25′,全区东西宽约54 km,南北长约62 km,总面积约2.0×105hm2。保护区位于四川盆地西缘,地处横断山脉东部的邛崃山系南坡,整个地势从西向东降低,最高处海拔6250 m,最低处海拔1150 m,区内地形复杂,是成都平原向青藏高原过渡的典型高山峡谷地形地貌带。保护区内森林植被茂盛,受海拔高度的变化和山地气候效应的影响,形成了典型的植被分布垂直带谱(海拔由低到高依次分布有常绿阔叶林、常绿-落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、针阔叶混交林、亚高山针叶林、高山灌丛、高山草甸及高山流石滩稀疏植被);大熊猫喜食竹类资源丰富,分布广泛,主要有拐棍竹(Fargesia robusta)、短锥玉山竹(Yushania brevipaniculata)和冷箭竹(Bashania fangiana)(刘巅等,2014;周世强等,2016)。

1.2 研究方法

1.2.1 地形、生物因子的数据准备

在软件ArcGIS 10.2支持下,选取海拔、坡度、坡向3个地形因子和植被、竹林类型两个生物因子,分别统计各图层在不同分异区间(类型)的分布面积;并通过区域统计分析得出保护区总面积在不同地形、植被区域的分异状况。

(1)海拔区间:保护区为典型的高山峡谷地形地貌特征,高差达5000 m,除两端的海拔区间外,将海拔的区间跨度设为500 m进行区域统计,共划分为9个海拔区间(<1500 m、1500~2000、2000~2500、2500~3000、3000~3500、3500~4000、4000~4500、4500~5000 m和>5000 m)。

(2)坡度区间:保护区典型的高山峡谷地形地貌特征决定了坡度的差异分布,将坡度的区间跨度设为10°进行区域统计,共划分为7个坡度区间(<10°、10°~20°、20°~30°、30°~40°、40°~50°、50°~60°和>60°)。

(3)坡向区间:将保护区的坡向的区间跨度设为45°进行区域统计,共划分为8个坡向区间(0°~45°、45°~90°、90°~135°、135°~180°、180°~225°、225°~270°、270°~315°和315°~360°)。

(4)植被类型:保护区森林植被丰富,将其划分为7个类型,分别为亚高山针叶林、针阔混交林、常绿落叶阔叶林、灌丛、亚高山草甸、农耕地、裸地。

(5)竹林类型:根据资料及实地调查将保护区的竹林资源划分为5个主要类型,分别为短锥玉山竹、华西箭竹(Fargesia nitida)、拐棍竹、冷箭竹、油竹(Bambusa surrecta)。

1.2.2 大熊猫空间利用格局分析

第四次全国大熊猫调查从2011年开始,历时3年,至2014年底结束;其中,卧龙自然保护区的野外调查时间为2012年6—8月。

在ArcGIS支持下,以第四次全国大熊猫调查卧龙自然保护的大熊猫痕迹点(n=317)为基础,运用Hawths Analysis Tools中的核心密度估计法(Kernel Density Estimate,KDE)(Kernohan et al.,2001;Laver et al.,2008)估算大熊猫种群的空间利用分布范围,绘制大熊猫空间利用分布图(张晋东等,2013)。并利用Fragatats 4.2对大熊猫空间利用格局分布的面积、斑块数量、形状指数等总体情况进行统计分析。

1.2.3 大熊猫生境利用与选择特征分析

利用大熊猫空间利用分布图与整个研究区域的海拔、坡度、坡向区间分异图层以及植被类型和竹林类型分布图分别进行叠加,统计不同地形及生物因子分异区间(类型)的大熊猫生境选择与利用情况,进而建立全区大熊猫空间利用分布在3种地形因子属性和2种生物因子属性上的分布序列,分析保护区内大熊猫生境选择与利用的空间分布格局。

2 结果与分析

2.1 地形及生物因子分异格局总体概况

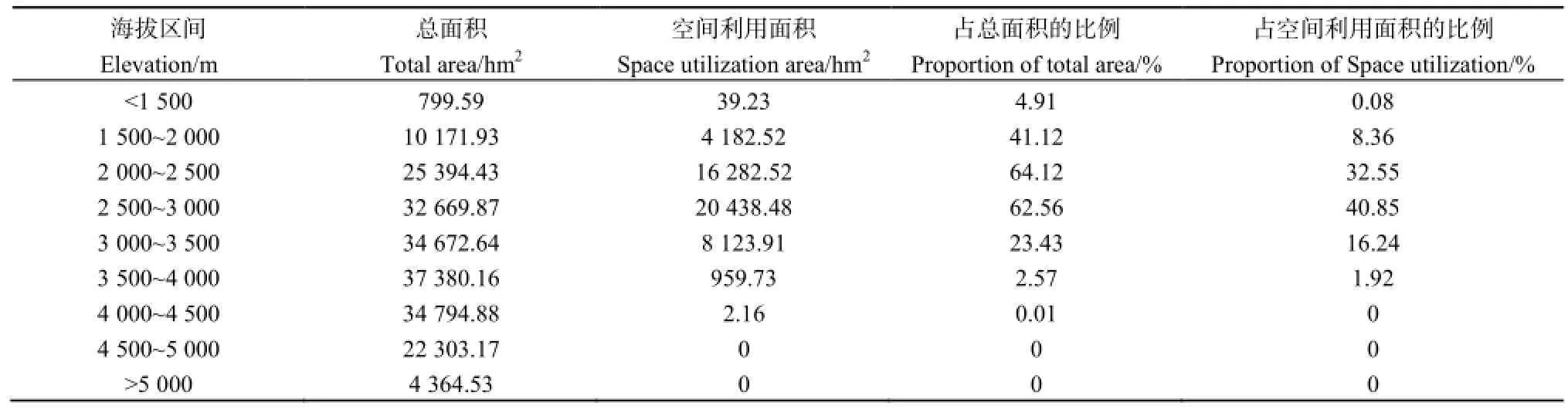

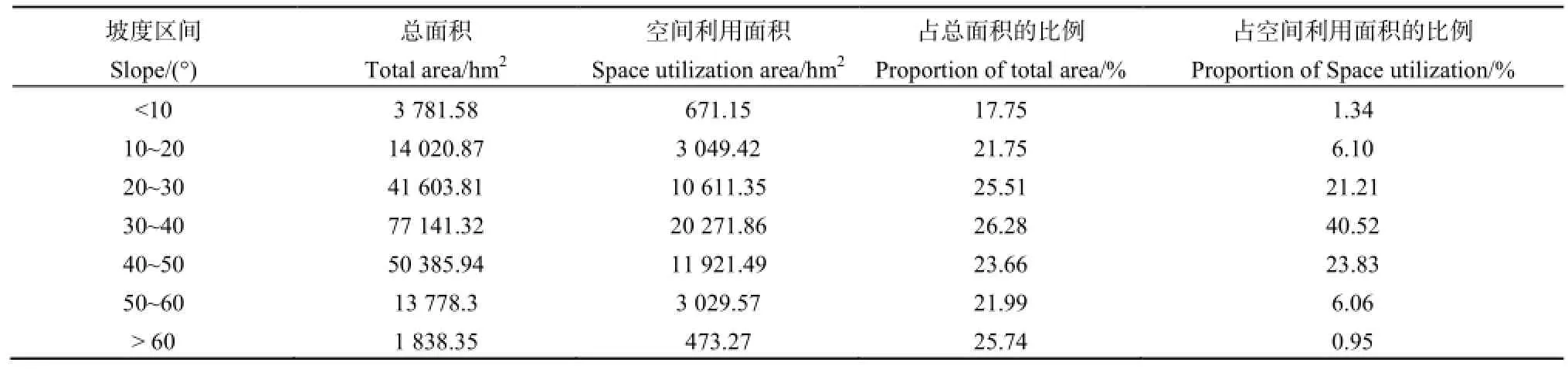

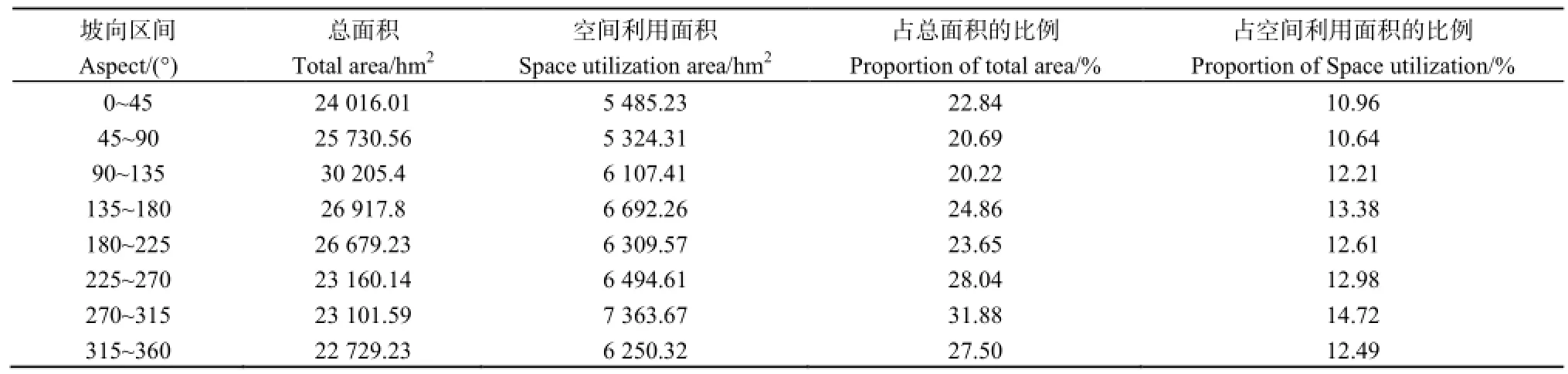

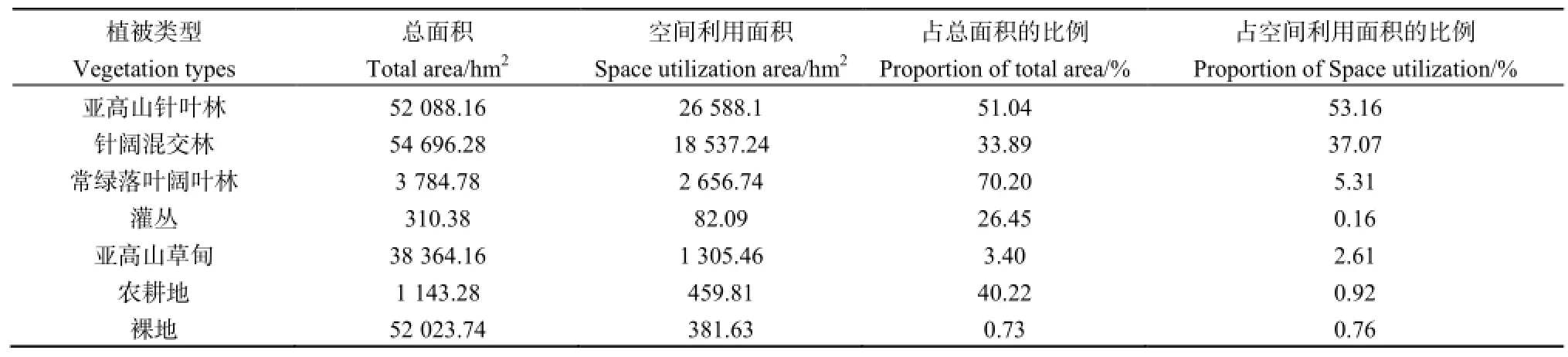

根据卧龙自然保护区DEM模型和植被、竹林类型图统计得出3个地形因子(海拔、坡度和坡向)和2个生物因子(植被、竹林类型)分异的面积分布状况,基本信息见表1。

在地形因子分异上,保护区面积分布的主要海拔区域是2000~5000 m,占总面积的92.43%,最大的海拔区间为3500~4000 m,占总面积的18.46%;面积分布的主要坡度区域是20°~50°,占总面积的83.50%,最大的坡度区间为30°~40°,占总面积的38.09%;面积分布在坡向上的分异比较均匀,8个坡向区间的面积占比都达到了10%之上,但由坡向分异的面积占比特征可知,45°~225°(东-南坡)坡向的面积占比之和明显大于225°~45°(西-北坡)坡向的面积占比之和,差值达到8.16%。不同地形因子分异的面积分布状况充分说明了保护区地形地貌复杂,属于典型的高山峡谷地形地貌带,为大熊猫的栖息环境提供了特定的水热、隐蔽条件。

在生物因子分异上,森林面积占保护区总面积的54.62%,且以针叶林、针阔混交林为主,为大熊猫的生存提供了适宜的栖息场所;竹林面积占到了保护区总面积的49.35%,保证了大熊猫食物的充足来源,尤其以拐棍竹和冷箭竹两种大熊猫喜食竹类的分布最为广泛,占保护区总面积的45.65%。不同生物因子分异的面积分布状况充分说明了保护区内植被茂盛、竹类资源丰富,为大熊猫的生存提供了适宜的生存环境和食物资源。

2.2 大熊猫空间分布格局总体概况

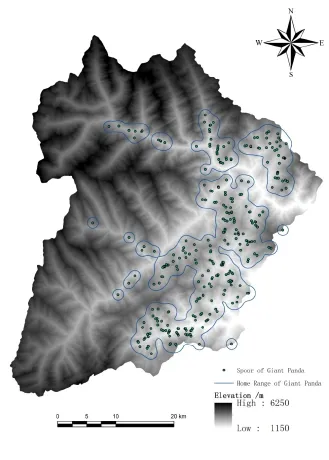

根据第四次全国大熊猫调查痕迹点得出的卧龙大熊猫空间分布格局见图1,基本信息见表2。

图1 卧龙自然保护区大熊猫空间利用分布格局Fig. 1 The Giant pandas space use distribution pattern of Wolong Nature Reserve

由表2可知,保护区内大熊猫空间利用面积为51368.22 hm2,占保护区总面积的25.36%。就第四次调查的大熊猫数量而言,卧龙自然保护区的大熊猫活动空间充裕且具有进一步发展的空间(胡锦矗等,1985;张晋东,2012;四川林业厅,2015;唐小平等,2015)。从平均斑块面积和最大斑块面积来看,保护区内大熊猫的空间活动范围的大小也基本不会对其生存构成空间上的限制;但从斑块数量和形状指数来看,大熊猫空间利用格局分布比较分散且形状复杂,被分为大小不等的11个格局斑块。

表1 卧龙自然保护区总面积的分异基本信息Table 1 The basic information of differentiation area in Wolong Nature Reserve

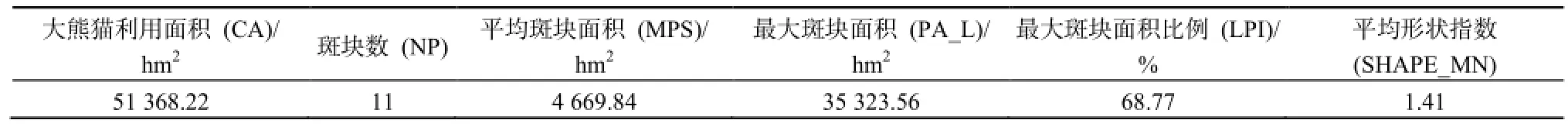

表2 大熊猫空间利用格局基本信息Table 2 The basic information of Giant pandas space use pattern

2.3 大熊猫生境利用与选择空间分异特征

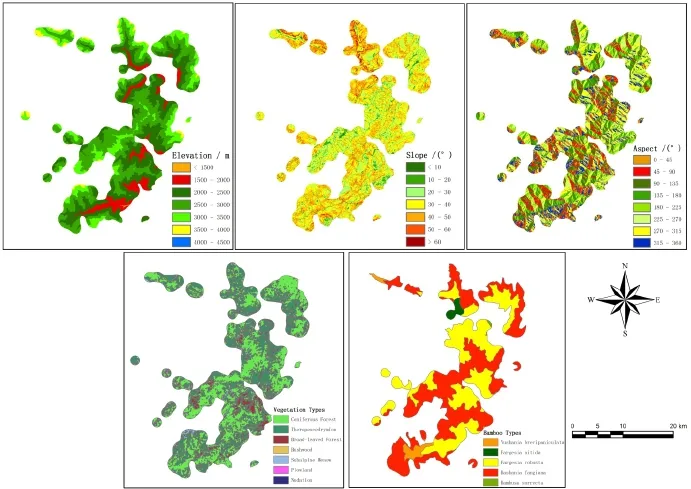

在ArcGIS 10.2软件的支持下,利用大熊猫空间利用分布图与整个研究区域的海拔、坡度、坡向分类图层以及植被和竹林类型分布图分别进行叠加后,得到卧龙自然保护区大熊猫空间利用格局的地形、生物因子分异图层,见图2。

2.3.1 地形因子分异

2.3.1.1 海拔因子

由表3可知,大熊猫空间面积分布利用率较高的海拔区域为1500~3000 m,空间利用占比平均值达到了55.93%;利用率最高的两个海拔区间分别为2000~ 2500 m和2500~3000 m,空间利用率分别为64.12%和62.56%。3000~3500 m的海拔区域的面积较小,但空间利用率达到了23.43%,而4000 m之上的海拔区间几乎没有大熊猫的空间利用分布。由此表明,卧龙自然保护区海拔1500~3500 m的区域是大熊猫空间利用率较高的主要区域。

图2 卧龙自然保护区大熊猫空间利用分异格局Fig. 2 The differentiation space use pattern of Giant pandas Wolong Nature Reserve

表3 不同海拔段区域的面积分布Table 3 The area distribution of different elevation region

由大熊猫生境选择的面积分布可知,保护区大熊猫生境选择面积分布主要集中在2000~3500 m海拔区域,近90%的生境选择面积均分布在这3个海拔区间范围内;其中,生境选择面积分布最大的海拔区域为2000~3000 m,占比达到73.40%。1500~2000 m和3000~3500 m两个海拔区间也有一定的面积分布,占比为24.60%,而其他海拔区间的面积占比很小或者没有空间面积分布(表3)。由此表明,大熊猫在生境选择过程中,主要海拔分布区间为2000~3500 m。

2.3.1.2 坡度因子

由表4可知,大熊猫空间利用面积在7个坡度区间中都有分布,且所占比例也较为接近,均占各坡段区域总面积的20%左右;这与卧龙自然保护区谷深坡陡的复杂地形有直接关系,即便是在大熊猫的核心分布区也有可能存在坡度较大的地理阻隔区域分布。由此表明,卧龙自然保护区7个坡度区域均有大熊猫空间利用分布格局的面积分布,且分布也比较均匀;只有<10°的坡度区域的总面积占比低于20%,这一区域存在着坡度因子之外的其他限制因子,比如人类活动就主要集中在坡度小的区域。

由大熊猫生境选择的面积分布可知,保护区大熊猫生境选择面积分布主要集中在20°~50°坡度区域,占空间利用面积的比例达到85.56%;其中,生境选择面积分布最大的坡度段区域为30°~40°,占比达到40.52%。而其他坡度段区域也有一定的生境选择面积分布但占比较小,仅为15.44%(表4)。由此表明,大熊猫在生境选择过程中,主要坡度分布区间为20°~50°。

2.3.1.3 坡向因子

由表5可知,大熊猫空间利用面积在保护区所划分的8个坡向区域均有分布;其中,占总面积比例最高的坡向区域为270°~315°,空间利用占比达到了总面积的31.88%;而0°~135°坡向区域的空间利用面积及占总面积的比例则偏小。225°~360°坡向段区域的空间利用面积分布占总面积的比例明显高于其他坡向段区域,占总面积的平均比例达到了29.14%,但这与各坡向区域的总面积大小有关;如135°~180°坡向区域面积明显大于225°~270°和315°~360°坡向区域,但占总面积的比例却偏低。

由大熊猫生境选择的面积分布可知,保护区大熊猫生境选择面积分布在各坡向分类区域的占比均超过了10%,但0°~90°坡向区域的面积比例明显偏小,而135°~315°坡向区域大熊猫生境选择面积的占比则超过了平均值(表5)。由此表明,大熊猫在生境选择过程中,坡向区间的生境选择总体表现为135°~315°坡向区域(南-西坡)面积比例明显大于315°~135°(北-东坡)。

2.3.2 生物因子分异

2.3.2.1 植被类型

由表6可知,大熊猫空间利用分布面积主要集中在有林区域,空间利用率较高;占总面积比例由高到低的林地植被类型依次为常绿落叶阔叶林、亚高山针叶林和针阔混交林;在林地内,常绿落叶阔叶林的空间利用面积占比达到了总面积的70.20%;而空间利用占总面积比例最小的针阔混交林,占比也达到了33.89%。同时,灌丛、亚高山草甸、农耕地和裸地明显不是大熊猫适宜生存的植被类型区域,但仍有一定的面积比例分布在大熊猫的空间利用分布区内,如有26.45%的灌丛和40.22%的农耕地处于大熊猫空间利用分布区内,虽然面积很小,但产生的影响不局限于这个面积范围之内,而是对整个大熊猫空间利用的破碎化程度有着很大的影响。

表4 不同坡度段区域的面积分布Table 4 The area distribution of different slope region

表5 不同坡向段区域的面积分布Table 5 The area distribution of different aspect region

表6 不同植被类型的面积分布Table 6 The area distribution of different vegetation types

由大熊猫生境选择的面积分布可知,针叶林和针阔混交林植被类型区域的生境选择面积分布占空间利用面积的比例之和为90.23%,这些植被类型为大熊猫的生存提供了绝大多数的森林栖息环境。其他植被类型并不是大熊猫的适宜利用区域,在大熊猫空间利用区域内虽有分布但面积比例较小(表6)。

2.3.2.2 竹林类型

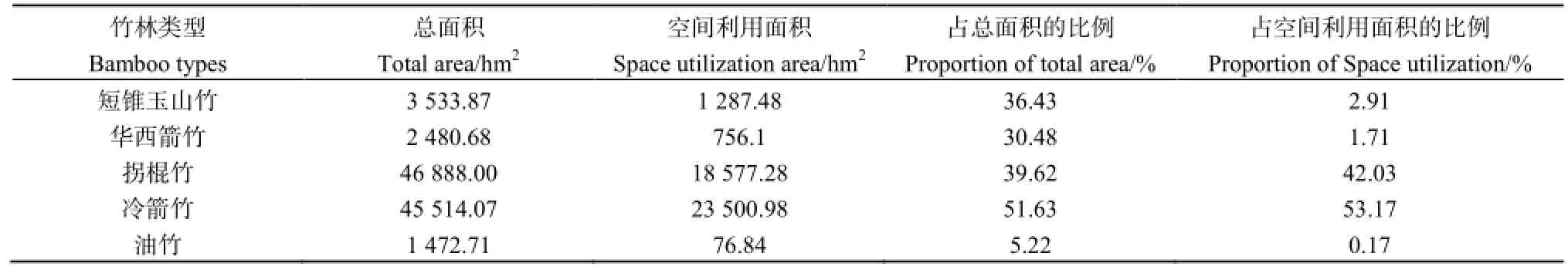

由表7可知,大熊猫空间利用面积在保护区所有竹林类型中均有分布;占总面积比例由高到低的竹林类型依次为冷箭竹,、拐棍竹、短锥玉山竹、华西箭竹和油竹,其中,冷箭竹的空间利用面积占比达到了51.63%;而空间利用占比最小的油竹竹林,仅为5.22%,且面积很小仅为76.84 hm2;虽然短锥玉山竹与华西箭竹的利用率分别为36.43%和30.48%,但其与拐棍竹和冷箭竹相比,面积分布却很小。由此表明,卧龙自然保护区大熊猫利用的主要竹种类型为拐棍竹和冷箭竹,也采食短锥玉山竹和华西箭竹。

由大熊猫生境选择的面积分布也可以知,拐棍竹和冷箭竹竹林区域的生境选择面积分布占空间利用面积的比例之和达到95.20%(表7)。因此,拐棍竹和冷箭竹是卧龙自然保护区大熊猫利用的主要食物资源。

3 讨论

在大熊猫生态学研究领域,大熊猫的生境选择与利用历来是研究者关注的重要研究方向(杨春花等,2006;Hull et al.,2016)。影响其空间利用与生境选择的因素可分为物理环境、生物环境和人类活动(欧阳志云等,2001);而物理环境因素中的地形因子是众多影响因子中最不可逆的限制因素,对大熊猫的空间利用分布格局有着决定性的作用;栖息环境中的植被、食物等生物环境因素对其生境选择有着导向性作用,且在不同地域存在着可塑性;而人类活动因素也是大熊猫的空间利用与生境选择中不可忽视的限制因素,存在明显的时效性,如几十年前的森林砍伐对大熊猫的影响依然存在(Zhang et al.,2011)。

与前人的研究相比,目前国内外对大熊猫空间利用与生境选择的研究逐渐从对野外实际调查结果的描述性分析向定量化分析转变,且多以生境因子的异同与变化为出发点。本研究则是将大熊猫的空间利用分布格局与生境景观因子相结合,揭示了大熊猫对不同地形及生物因子分异区间(类型)的利用率状况和生境选择特征。

大熊猫总是选择在既能降低能量消耗又能获得营养价值和能量净收益较高的适宜生境中生存(胡锦矗,2000;Nie et al.,2015)。但由于研究方法、空间尺度选择、研究重点和描述方式等的不同,得到的大熊猫生境选择与利用的结论也会有所差异(杨春花等,2006)。如在海拔分布上,欧阳志云等(2001)利用野外调查样方数据与Hull et al.(2016)通过GPS项圈跟踪野外大熊猫个体进行大熊猫生境选择研究都发现,卧龙大熊猫生境选择的主要海拔分布区间为2300~3000 m,而本研究发现海拔3000 m之上也有一定比例的空间利用面积分布。在坡度分布上,欧阳志云等(2001)将坡度大于45°的区域,设为不适宜生境,而由于分类区间划分的不同,本研究发现40°~50°坡度区间的面积占大熊猫整个空间利用分布面积的23.83%;Hull et al.(2016)对卧龙大熊猫生境选择的研究结果也显示大熊猫会选择一些坡度较大的生境区域进行采食和活动。在坡向分布上,本研究结果表明卧龙保护区大熊猫生境选择与利用在南-西坡的面积分布大于北-东坡,但在之前诸多较大尺度的大熊猫生境研究中坡向很少被选择为研究因子。在植被和竹林类型上,卧龙自然保护区大熊猫生境选择与利用的主要林型为亚高山针叶林和针阔混交林;主要食物资源为拐棍竹和冷箭竹;与之前卧龙自然保护区大熊猫生境选择的研究基本一致,是大熊猫的适宜生境区域(胡锦矗等,1985;胡锦矗,2001;欧阳志云等,2001;Hull et al.,2016;周世强等,2016)。

表7 不同竹林类型的面积分布Table 7 The area distribution of different bamboo types

本研究得出的大熊猫生境选择与利用的较高海拔与较大坡度区域可能是大熊猫的罕至区域,甚至形成了大熊猫家域内的地理阻断,但其确实存在于卧龙大熊猫的空间利用分布范围内,是大熊猫生境选择与利用过程中不可回避的。而生物因子本身就受地形因子的控制,在卧龙自然保护区大熊猫栖息地主要分布着亚高山针叶林及针阔叶混交林两种类型的植被,林下有稠密的拐棍竹、短锥玉山竹和冷箭竹(欧阳志云等,2001)。大熊猫在生境选择与利用过程中,还会表现出季节性迁移采食的习性,春季(4—6月)大熊猫下移到拐棍竹林采食竹笋,而其他大部分季节,大熊猫在高海拔采食冷箭竹;虽然华西箭竹与短锥玉山竹在大熊猫空间利用分布范围内有较大的分布比例,但也不是卧龙自然保护区大熊猫的主要利用竹类;这与大熊猫的实际栖息地状况相符(胡锦矗等,1985)。

除去地形因子的限制,大熊猫生境空间分布范围内的灌丛和农耕地区域的栖息地是可以通过保护手段得到恢复和改善的;灌丛、农耕地等植被类型并不是大熊猫的适宜生境区域,在大熊猫空间利用区域内虽面积比例较小,但其镶嵌在森林栖息生境内,对大熊猫适宜生境的连通性也会有一定影响,是大熊猫适宜生境破碎化的根源。比如,40.22%的农耕地处于大熊猫空间利用分布区内,影响不仅局限于这个面积之内;再加上生产活动中人为的直接干扰,对整个大熊猫生境的破碎化程度具有很大的影响,这些区域的植被恢复就显得更为关键,应给予重视。

存在的不足:在因子选择上,缺少人类活动因素(居民点、道路、放牧等)对大熊猫生境利用与选择特征的影响分析;在时间尺度上,仅选择了第四次大熊猫调查的痕迹点得到的空间利用分布格局进行了分析,不能反映出大熊猫空间利用分布格局在时间尺度上的动态变化。

4 结论

根据第四次全国大熊猫调查卧龙自然保护区的大熊猫分布状况结合不同地形因子与生物因子的分异划分区间得出:卧龙自然保护区大熊猫生境选择与利用的空间分布面积为51368.22 hm2,空间利用格局被分为大小不等的11个生境斑块,这些斑块主要分布在海拔2000~3000 m、坡度20°~50°的针叶林与针阔混交林中;大熊猫的主要采食竹为拐棍竹与冷箭竹;主要利用区域是保护区内植被覆盖度较高、竹类资源丰富、人类干扰程度较低的适宜生境区域。

BROSOFSKE K D, CHEN J, CROW T R, et al. 1999. Vegetation responses to landscape structure at multiple scales across a Northern Wisconsin, USA, pine barrens landscape [J]. Plant Ecology, 143(2): 203-218.

HULL V, ZHANG J, HUANG J, et al. 2016. Habitat Use and Selection by Giant Pandas [J]. Plos One, 11(9): 1-18.

KERNOHAN B J, GITZEN R A, MILLSPAUGH J J. 2001. Analysis of Animal Space Use and Movements [M]. Philadelphia: Elsevier Inc., 125-166.

LAVER P N, KELLY M J. 2008. A Critical Review of Home Range Studies [J]. Journal of Wildlife Management, 72(1): 290-298.

LIU J, LINDERMAN M, OUYANG Z, et al. 2001. Ecological degradation in protected areas: the case of Wolong Nature Reserve for giant pandas [J]. Science, 292(5514): 98-101.

LIU J, OUYANG Z, TAYLOR W W, et al. 1999. A framework for evaluating the effects of human factors on wildlife habitat: The case of giant pandas [J]. Conservation Biology, 13(6): 1360-1370.

NIE Y G, SPEAKMAN J R, WU Q, et al. 2015. Exceptionally low daily energy expenditure in the bamboo-eating giant panda [J]. Science, 349(6244): 171-174.

VINA A, TUANMU M N, XU W H, et al. 2010. Range-wide analysis of wildlife habitat: implications for conservation [J]. Biological Conservation, 143(9): 1960-1969.

XU W H, OUYANG Z Y, VINA A, et al. 2006. Designing a conservation plan for protecting the habitat for giant pandas in the Qionglai mountain range, China [J]. Diversity & Distributions, 12(5): 610-619. ZHANG Z J, SWAISGOOD R R, ZHANG S N, et al. 2011. Old-growth forest is what giant pandas really need [J]. Biology Letters, 7(3): 403-406.

曾辉, 张磊, 孔宁宁, 等. 2003. 卧龙自然保护区景观多样性时空分异特征研究[J]. 北京大学学报 (自然科学版), 39(4): 454-461.

胡锦矗, 夏勒. 1985. 卧龙的大熊猫[M]. 成都: 四川科学技术出版社.

胡锦矗. 2000. 大熊猫的种群现状与保护[J]. 四川师范学院学报 (自然科学版), 21(1): 11-17.

胡锦矗. 2001. 大熊猫研究[M]. 上海: 上海科技教育出版社.

孔宁宁, 曾辉, 李书娟. 2002. 四川卧龙自然保护区植被的地形分异格局研究[J]. 北京大学学报 (自然科学版), 38(4): 543-549.

刘巅, 黄金燕, 谢浩, 等. 2014. 汶川地震对卧龙自然保护区社区经济的影响[J]. 四川林业科技, 35(6): 77-80.

欧阳志云, 李振新, 刘建国, 等. 2002. 卧龙自然保护区大熊猫生境恢复过程研究[J]. 生态学报, 22(11): 1840-1851.

欧阳志云, 刘建国, 肖寒, 等. 2001. 卧龙自然保护区大熊猫生境评价[J]. 生态学报, 21(11): 1869-1874.

潘星, 李维庆, 翟亮, 等. 2016. 熊猫栖息地景观格局变化分析与优化技术初探[J]. 测绘科学, 41(4): 61-65, 96.

申国珍, 李俊清, 任艳林, 等. 2002. 大熊猫适宜栖息地恢复指标研究[J]. 北京林业大学学报, 24(4): 1-5.

沈泽昊, 张新时,金义兴. 2000. 地形对亚热带山地景观尺度植被格局影响的梯度分析[J]. 植物生态学报, 24(4): 430-435.

四川省林业厅. 2015. 四川省第四次大熊猫调查报告[M]. 成都: 四川科学技术出版社.

唐小平, 贾建生, 王志臣, 等. 2015. 全国第四次大熊猫调查方案设计及主要结果分析[J]. 林业资源管理, (1): 11-16.

王梦君, 李俊清. 2008. 四川省王朗自然保护区地震干扰后大熊猫栖息地的恢复[J]. 生态学报, 28(12): 5848-5855.

杨春花, 张和民, 周小平, 等. 2006. 大熊猫生境选择研究进展[J]. 生态学报, 26(10): 3442-3453.

张晋东, VANESSA HULL, 欧阳志云. 2013. 家域研究进展[J]. 生态学报, 33(11): 3269-3279.

张晋东. 2012. 人类与自然干扰下大熊猫空间利用与活动模式研究[D].北京: 中国科学院研究生院: 124-131.

张泽钧, 胡锦矗. 2000. 大熊猫生境选择研究[J]. 四川师范学院学报(自然科学版), 21(1): 18-21.

赵德怀, 叶新平, 雍严格, 等. 2006. GIS在野生大熊猫种群监测分析中的应用[J]. 陕西师范大学学报 (自然科学版), 34(S1): 168-173.

周世强, VANESSA HULL, 张晋东, 等. 2016. 野生大熊猫与放牧家畜的空间利用格局比较[J]. 兽类学报, 36(2): 138-151.

GIS-based Research on Giant Panda Habitat Selection and Use in Wolong Nature Reserve

BAI Wenke1,2, ZHANG Jindong2*, YANG Xia3, CHI Wenfeng3, DONG Xin2,4, LI Cheng2, GU Xiaodong5, ZHOU Caiquan2*

1. College of Grassland, Resources and Environment, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010011, China;

2. Key Laboratory of Southwest China Wildlife Resources Conservation, Institute of Rare Animals and Plants of School of Life Sciences, China West Normal University, Nanchong 637009, China;

3. College of Desert Control Science and Engineering, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010011, China;

4. College of Environmental Science and Engineering, China West Normal University, Nanchong 637009, China;

5. Wildlife Resource Survey Conservation and Management Station of Sichuan Province, Chengdu 610081, China

Used ArcGIS 10.2, we quantitatively analyzed the characteristics of habitat selection (The ratio between the area of wildlife used habitat and home range area) and use (The ratio between the area of a habitat factor in home range of wild life and the type of entire protected area )of giant panda (Ailuropoda melanoleuca) on terrain (e.g., elevation, slope and aspect) and biological factors (e.g., vegetation, bamboo) in Wolong Nature Reserve, Sichuan China. The results showed that giant panda prefer to the elevation range of 2 000~3 500 m, accounting for 89.64% of this elevation in entire protected area, while elevation selection mainly were found at the range of 1 500~3 000 m, accounting for 55.93% of the total space use area of giant panda. Giant pandas’ habitat use on slope were relative unifier, mainly ranging from 20°~50°, accounting for 85.56% of the distribution. The aspect for panda use ranged from 270°~315°, accounting for 31.88% of the whole protected area, but on home scale, they more preferred to choose the aspect ranging from 135°~315°. The majority of pandas’ habitat utilization were found in the coniferous forest and mixed evergreen and deciduous broad-leaved forest, accounting for 51.04% and 70.20% of the total area distribution respectively. The main vegetation types in habitat selection of giant panda were coniferous forest and mixed needle, accounting for 90.23% of the space use area; 51.63% of pandas’ utilization distribution were in arrow bamboo forest, while, pandas more like to choose Fargesia robusta and Bashania fangiana which accounted for 95.20% within home range. Our results reveal differentiation among different terrain intervals and biological factors in panda habitat utilization and selection patterns. This research further enriches methods in analyzing panda habitat selection and use characteristics.

GIS; Wolong Nature Reserve; giant panda; space use pattern; habitat selection

10.16258/j.cnki.1674-5906.2017.01.012

Q958; X17

A

1674-5906(2017)01-0073-08

白文科, 张晋东, 杨霞, 迟文峰, 董鑫, 李程, 古晓东, 周材权. 2017. 基于GIS的卧龙自然保护区大熊猫生境选择与利用[J]. 生态环境学报, 26(1): 73-80.

BAI Wenke, ZHANG Jindong, YANG Xia, CHI Wenfeng, DONG Xin, LI Cheng, GU Xiaodong, ZHOU Caiquan. 2017. GIS-based research on giant panda habitat selection and use in Wolong Nature Reserve [J]. Ecology and Environmental Sciences, 26(1): 73-80.

国家自然科学基金面上项目(31572293);国家自然科学基金面上项目(41571517)

白文科(1987年生),男,博士研究生,主要从事野生动植物保护与利用研究。E-mail: baiwk2006@126.com *通信作者,张晋东,E-mail: zhangjd224@163.com。周材权,E-mail: drcqzhou1@163.com

2016-12-06