方言中指示代词与结构助词的语法共性

摘 要:本文通过对北方方言的广泛调查,发现指示代词的语义、句法特征使其常用于修饰语和中心语之间,具有兼摄表领格和定语从句标记的语用功能,得出指示代词和“的”都可以作定语从句标记的结论,进一步印证了定语从句标记大都是由指示代词演化而来的,指示代词倾向于发展成为从句标记、向结构助词演化的规律。

关键词:指示代词 结构助词 语法共性 北方方言

一、引言

指示代词可以表示领有关系。吕叔湘等指出,名词前有“这”或“那”,又有领属性修饰语时,一般不带“的”。朱德熙在《语法讲义》中指出,双宾语结构中,如果中心语前有指示代词“这”“那”,不用“的”的说法更占优势,如将“买了他的一所房子”说成“买了他那所房子”,将“收了你的两百块钱”说成“收了你这两百块钱。”①根据Hopper&Traugott(1993:190-1),人类语言的定语从句标记的来源主要有四种类型:零标记、指示代词、疑问代词、人称代词(特别是第三人称代词),说明指示代词可以用作定语从句标记。汉语结构助词的主要功能之一就是作定语从句标记,既可以用于名词性(领属定语)、动词性(关系从句)、形容词性定语和中心语之间,也可以用于“的”字短语(中心语隐含结构),因此我们将在下文中讨论结构助词与指示代词的共性关系。

在现代汉语中,结构助词“的”的主要功用是连接修饰语和中心语,形成一个偏正结构。从语义上划分,这类结构主要有两大类:一是修饰语为中心语所代表的事物的领有者,二是修饰语是一个从句。前人得出了定语从句标记大都是由指示代词演化而来的结论。李讷、石毓智(1998)认为,汉语史上先后出现的两个主要结构助词“之”和“底”原来都用作指示代词。结构助词的主要功能之一就是作定语从句标记。李讷、石毓智还从历史动因和语义功能等角度论证了指示代词和结构助词之间的可能发展关系。

本文探讨指示代词的两项语法功能,并将其与结构助词的功能进行比较。

二、指示代词表领有关系

通过调查发现,北方方言中有一个普遍现象:指示代词可以出现在结构助词的位置上。“这”“那”在方言口语中的使用情况有情境用、示踪用、语篇用、认同用四種②。调查发现,北方方言中“这”“那”的领属性使用情况分别为:

1.“人称代词+指示词+名词”,例如:“我这衣服”。指示词后的名词可以是人物、地点、时间或机构。

2.“人称代词+指示词+形容词”,例如:“我这好,你那不好。”

3.“人称代词+指示词+动词”,例如:“你这哭太管用了,什么都解决了。”

以上三种构成了指示词兼作领属定语标记的情况,在一些语境下,作领格的指示代词有自己的特殊功能,不能与“的”替换,比如“我们这一代人”不能说成“我们的一代人”③。“我这书/小王那朋友/老张这帽子/大家这想法/北京这胡同”④中的“这”“那”都不能省略,否则会影响句子结构。这些例句中的领属结构基本上都属于可让渡(alienable)领属关系,而不是亲属关系(亲属关系的领属结构在汉语和一些美洲、大洋洲语言中被处理为不可让渡关系,参阅张敏,1998:230-231、358-360),通常需要连接项来连接。如果不使用定语标记“的”,就要靠指示词起连接作用,从而在结构上不可省略。假如指示词不兼有定语标记的作用,就不能解释它们为什么在结构上不能省略。因此刘丹青(2005)认为,一个成分具有或兼有定语标记作用的两个句法特点是:1.用了它可以不用“的”类标记;2.删除它必须补进其他标记。在指示词兼作领属定语标记的情况下,指示词兼作定语标记时,仍保留了很强的指示作用,因此“这”“那”经常与“样”“么”“个”连用。这些指示词的指别作用(区别于另一对象)会降低,因为领属定语往往限定该词语的所指范围,有时甚至是唯一的对象。如“我这花园”等同于“我的花园”,“我这好”等同于“我的好”。但是指示代词的功能不完全等同于结构助词,结构助词“的”在语篇中大多无法发挥所需的话语功能。“依我劝,你正经下个气,陪个不是,大家还是照常一样,这么也好,那么也好。”中的“这么”“那么”就无法换成“的”来表达情境现场的相关性。

三、指示代词作定语从句标记

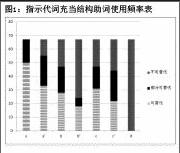

刘丹青指出,由指示词派生出关系从句标记是很自然的语法化过程,英语中的关系从句标记“that”也是由指示词派生出来的,所以传统语法称之为关系代词。本文对多种北方方言进行了比较及分析,探究指示代词“这”“那”出现在类定语标记“的”的位置上,作为汉语的关系从句标注手段的使用情况。从大量北方方言例证中发现,指示代词作定语的使用规律是:名词性词语作定语时,指示代词在很大程度上能充当定语标记;名词性词语作定语且后面无中心词时(“的”字短语或中心语隐含结构),指示代词也经常充当定语标记;动词性词语作定语时,指示代词经常充当定语标记;形容词性词语作定语或动词性词语作定语且后面无中心词时,指示代词也经常可以代替“的”充当定语标记;形容词性词语作定语且后面无中心词时,指示代词较少充当定语标记。在绝大部分北方方言中,副词性词语作状语时,如“悄悄的,别说话”,其中的结构助词“的”不能由指示代词代替。

(a:名词性词语作定语;a':名词性词语“的”字短语;b:形容词性词语作定语;b':形容词构成的“的”字短语;c:动词性词语作定语;c':动词性词语构成的“的”字短语;d:副词性词语)

指示代词在山西省方言内部主要有三种使用情况:“这、那、兀”分别表示近指、中指、远指⑤。指示词或指量短语兼作标记的用法已见于用北京话写作的书面作品,只是不如兼作领属标记那么常见。像领属语和核心名词之间的指示词一样,关系从句和核心名词之间的指示词也都保留了明显的指示功能,特别是与现场情境有关的话语功能。与普通话“这”相比,山西方言中“这”的指示功能弱化,能出现在关系从句之后替代结构助词“的”;“那、兀”的虚化比“这”更加彻底,远指功能已经消失,大部分情况下可以直接在关系从句中替代“的”⑥。但在大部分山西方言中,指示代词与普通话一样,只能出现在可让渡领属关系结构中。例如:

(1)我的书。

(2)我那书。

(3)他想要我买的书。

(4)*他想要我买那书。

例(4)中,若用指示代词替换“的”将会改变句意,变成“他想要让我去买那本书”。即在c类动词性词语作定语的句式中,“的”字结构处于主语位置时,指示代词可以充当定语标记,但“的”字結构处于宾语位置时,指示代词不能代替“的”。在“这”“那”作为结构助词使用的例句中,中心名词都提取了关系从句中的宾语或时间词语,或者说与关系从句中谓语动词的空位宾语或空位时间语同指,例如:“他买(的)那书不好看。”然而在山西省南部地区的一些方言中,如临汾、运城,动词性词语作定语时,指示代词可以替换宾语位置的结构助词而不改变句义(如“这是我这/那/兀书”)。当一个述语后接连出现两个宾语时,如果远宾语和近宾语在意义上有领属关系,那么可以将原来的双宾语转换成单宾语,如“我买老张的橘子”说成“我买老张那橘子”,“娶了他家的一个闺女”说成“娶了他家那个闺女”。

在山西方言中,形容词常放在名词后使用,如“屋子黑黑的”,而不像普通话那样表达为“黑乎乎的屋子”。由于表达方法的关系,在b类形容词性词语作定语的句式中,指示代词充当结构助词的情况比较少见,但并不是没有,如忻州方言中可以说“黑黢黢外房”。另外,在一些方言中,指示代词只可以替换状态形容词后的“的”字结构,而不能替换性质形容词后的结构助词,如临汾市襄汾县方言中,可以说“黑乎乎这屋子”,不能说“干干净净这屋子”。在形容词性词语作定语的无核关系从句中,大多数方言的指示代词都不能出现在结构助词“的”的位置上,而多与“的”字连用,不具有指示代词的功能,如“长的给你”不能说成“长这给你”。

在大多数北方方言中,指示代词可以在a句和a'句中替代“的”来连接句子结构,并且指示代词的指示性弱化,基本相当于普通话中结构助词的功能,如:河北方言中的“我滴书”,山东方言中的“我哩书”。需要指出一点,如果句子开头出现了指示代词,如:“这是我的书包”,那么,在大部分方言中就不能使用“这、那”充当结构助词代替“的”。即“这是我这书包”的说法不成立。

在频率方面,山西省南部方言中的指示代词语法化程度最高,临汾、运城、长治方言中,除副词性词语作状语外,其他情况都可以使用指示代词充当结构助词。山西省大同、忻州部分地区、吕梁、阳泉等地方言中,指示代词的语法化程度也较高。此外,陕西省北部的延安、宝鸡方言中,副词性词语作状语时,不能使用指示代词充当结构助词;在动词性词语构成的“的”字短语、句子中,也有不能使用指示代词充当结构助词的情况,但总体来说指示代词语法化程度也较高。

调查发现,河南省开封与山西省吕梁、文水方言中的指示代词的语法化程度最低,只有在名词性词语作定语的句子中,才可以用指示代词充当结构助词。作为关系从句标记,专用定语标记“的”与指示类标记在语义上有所区别。指示类标记词都保留其原来的有定指称意义,因而保证整个名词短语是有定的。用“的”进行标记并且不带指示词的关系从句并没有明确的指称义,整个名词短语有多种理解的可能。“这”和“的”指称义的差别显示,指示类标记还不是单纯的关系从句标记,其指示词语的性质仍然保留着。但在北方方言中,“的”和指示类标记在句法上差别不大。“的”兼转指性名词化标记,可以构成无核(headless)关系从句,“的”代替被删除的核心名词,如:“妈妈买的衣裳好看”→“妈妈买的好看”。北方方言中,指示类标记也可以构成无核关系从句,如:“妈妈买这橘子好吃”→“妈妈买这好吃”。总体来说,北方各地的方言中或多或少都有“这、那”来充当结构助词的情况,印证了指代词倾向于发展成为从句标记、指示代词向结构助词演化的规律。

南方方言中,存在着指量词充当关系从句标记的情况。比如苏州话中“我的那本书”说成“我本书”。湖南省邵阳方言中,“我这/那书非常好”说成“我这个[ke21r]∕那个[lɑu31r]书非常好”。南方方言中最基本的关系化标记是泛用定语标记“葛”(相当于“的”,源于与“个”同音。量词类标记是由量词的定指用法发展而来的,其作用相当于定冠词),它们在用作关系从句标记时仍保留着有定性,如苏州话中的“我本书”就相当于英语中不分远近指的“the book”。需要指出的是,南方方言中的指量词在大部分情况下都可以用于无核关系从句作为标记手段,与北方方言中的指示代词的功能有所区别。

(本文受山西大学科研训练项目资助。)

注释:

①朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,2015:123.

②方梅.指示词“这”和“那”在北京话中的语法化[A].徐杰.汉

语研究的类型学视角[C].北京:北京语言大学出版社,2005:174-196.

③吕叔湘.汉语语法论文集(增订本)[M].北京:商务印书馆,

1984:585.

④刘丹青.汉语关系从句标记类型初探[J].中国语文,2005:

(1).

⑤吕叔湘.指示代词的二分法和三分法[J].中国语文,1990,

(6).

⑥史秀菊,史荣.山西绛县方言指示代词“这、乃、兀”与结构助

词“的”的语法共性[J].中北大学学报(社会科学版),2016,(1):61-64.

参考文献:

[1]方梅.指示词“这”和“那”在北京话中的语法化[A].徐杰.汉

语研究的类型学视角[C].北京:北京语言大学出版社,2005:174-196.

[2]纪慧慧.新泰方言助词研究[D].济南:山东大学硕士学位论文,

2009.

[3]刘丹青.汉语类指成分的语义属性与句法属性[J].中国语文,

2002,(5).

[4]刘丹青.汉语关系从句标记类型初探[J].中国语文,2005,

(1).

[5]石毓智,李讷.汉语语法化的历程[M].北京:北京大学出版社,

2001.

[6]史秀菊,史荣.山西绛县方言指示代词“这、乃、兀”与结构助

词“的”的语法共性[J].中北大学学报(社会科学版),2016,(1):61-64.

[7]朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,2015.

(杨雅茜 山西太原 山西大学文学院 030006)

现代语文(语言研究)2017年2期