重庆地区桑树主要病虫害及防治技术*

郭铭建 刘 怀 郑 琳

(1.重庆市蚕业管理总站,重庆400020;2.西南大学植物保护学院,重庆400715)

2011年起,为了提高重庆蚕桑病虫害防控能力和水平,减少蚕桑病虫害带来的损失,提高蚕桑生产的经济效益,重庆桑树病虫害测报体系建设项目建设启动,开展蚕桑主要病虫发生的种类、时期、数量、危害程度以及防治方法的研究和蚕桑病虫害调查的工作,构建重庆桑树病虫害防治预测预报体系。现已初步完成了对桑树病虫害的普查、主要病虫害规律分析、预测预报、情况通报等桑树病虫害防治体系建设内容。

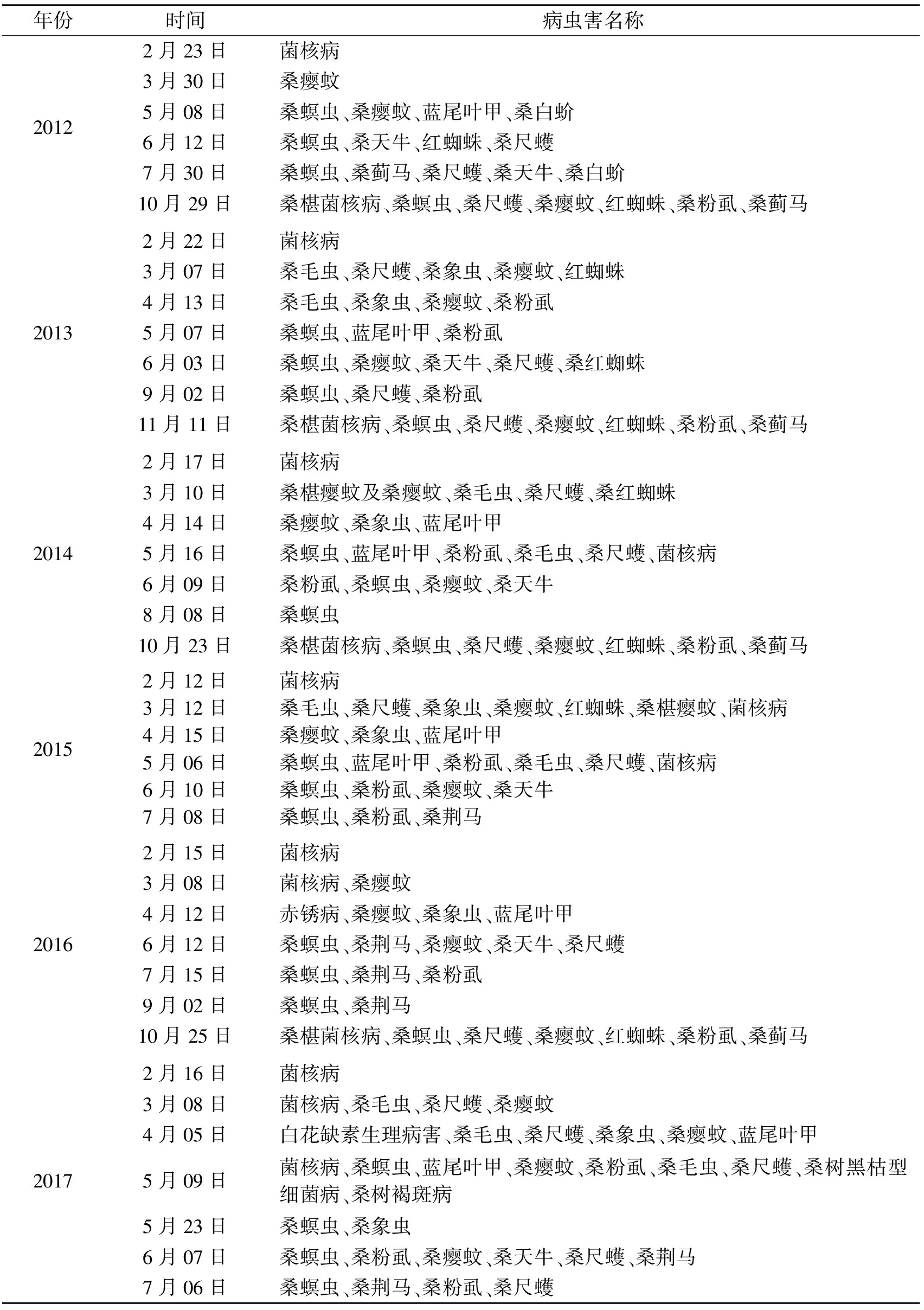

根据2012-2017年重庆部分地区桑树测报相关数据分析,重庆地区桑树最为常见主要病虫害有桑椹菌核病、桑螟虫、桑尺蠖、桑瘿蚊、红蜘蛛、桑粉虱、桑蓟马、桑天牛、桑白蚧、蓝尾叶甲、桑象虫等11种,桑树黑枯型细菌病、桑树褐斑病、白花缺素生理病害零星发生,其他病害不常见,危害不大。桑螟、桑瘿蚊和桑椹菌核病是近年多发、易发灾害性病虫害,需重点防治(表1)。

1 主要病害发生情况

1.1 桑螟发生情况

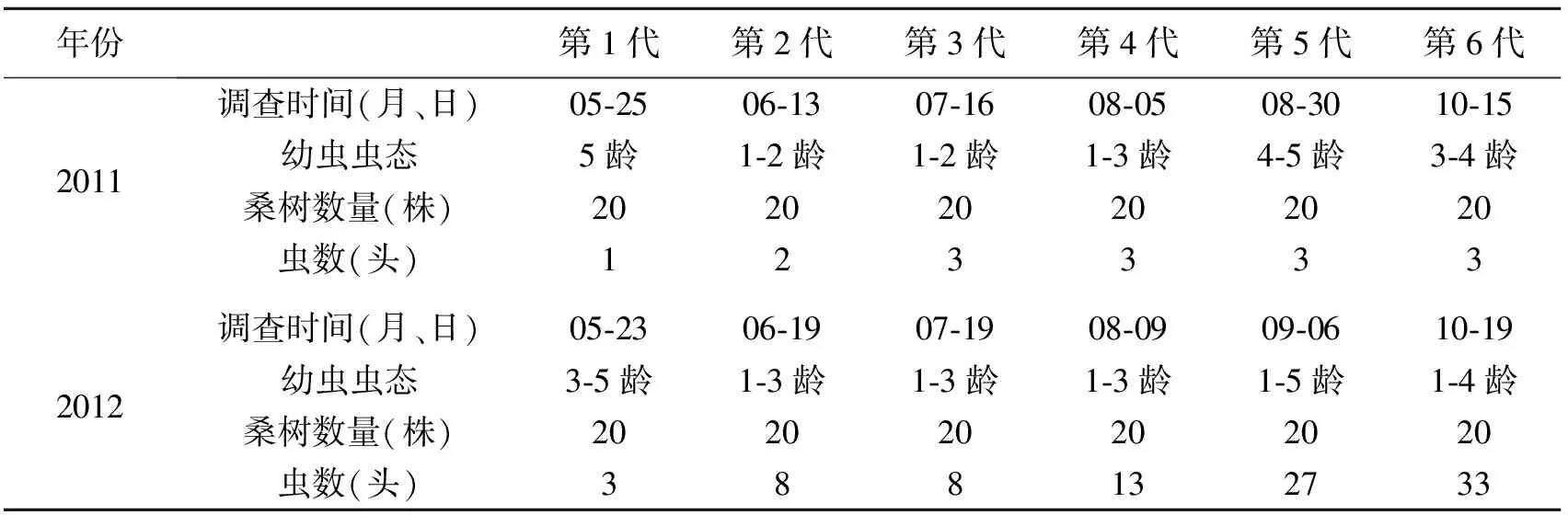

桑螟在重庆每年发生5-6代,高海拔地区发生5代,低海拔和长江河谷地带发生6代,有世代重叠现象。第1代发生于5月上旬至5月下旬,一般不形成大的危害,第4-5代8月上旬至9月中旬易形成大规模暴发性虫灾,应重点关注(表2)。

1.2 桑瘿蚊发生情况

桑瘿蚊在重庆1年发生4代,以休眠体(囊包幼虫)在表层土壤3至10cm处越夏、越冬。第1代(越冬代)的幼虫发生期约为3月下旬至4月初。卵期经过2-4d,幼虫期7-14d,囊包幼虫7d,蛹期7-10d,成虫期1-6d。一般第1代发生数量少,桑树受害轻;第2、3代发生数量多,受害严重。

表1 重庆市桑树主要病虫害防治及测报系统预警一览

信息来源:重庆市蚕业管理总站、西南大学生物技术学院桑树资源与育种研究室;截止2017年10月。

表2 重庆地区桑螟世代发生情况调查

1.3 果桑菌核病发生情况

近年来,重庆果桑迅速发展,桑椹瘿蚊和桑椹菌核病成为果桑主要病害。根据重庆市桑树病虫害各测报点对果桑地的实地观察调查,桑椹肥大性菌核病的子实体在2月中旬开始萌发。桑椹菌核病为真菌病害,传播力极强,如防控不及时、方法不科学,发病率可达到90%以上。桑椹菌核病以菌核在土壤表层越冬,次年2-4月,在适宜的温湿条件下菌核萌发,抽生出子囊盘,盘上子实层生出子囊和子囊孢子, 子囊孢子借风力传播,侵染桑椹,使其发生毁灭危害。重庆2-4月,气温回升,降雨增多,密植桑园空气不畅,土壤潮湿,是桑椹菌核病孢子萌发的黄金时期。菌核随病椹掉入土壤,可休眠或不休眠,条件适宜(16-28℃,土壤潮湿)再次萌发产生子囊盘或产生菌丝,可形成二次传播[1]。

发病特点:①花多、桑椹多的果桑品种发病重;②种植密度大、通风透光差的桑园发病重;③菌丝侵害快,如果上年已发病的桑园,来年如果不进行合理防治,在温、湿度适宜时3-7d可侵害全园,造成颗粒无收;④发生受温度、湿度影响大,温度低于15 ℃或高于30℃发病减轻;春季雨水少、干旱发病减轻,反之则发病加重。⑤初春2-4月份降雨量多、天气温暖、土壤潮湿时,存在于土壤中的越冬菌核萌发率高,抽生较多的子囊盘,形成较多的子囊孢子侵染雌花。⑥通风透气差、低洼积水、树龄老的桑园发病较严重。低干密植桑园较中高干稀植桑园为害严重。

2011年8月上旬-下旬因极端高温(8月中旬至下旬初连续气温达40-42℃),使桑螟大量致死且繁殖率低。2012年秋季第5代、第6代出现世代重叠,虫口密度显著增大,体现桑螟具有爆发性。

菌核病主要危害桑椹,其病原主要有肥大性、小粒性和.缩小性三种,其中,以肥大性菌核菌最为严重(图1、2)。

表3 重庆地区桑瘿蚊世代发生情况

图1 缩小性菌核病症状

图2 肥大性菌核病症状

2 防治技术应用

2.1 桑螟防治技术措施

杀虫剂绝大多数登记的防治对象为桑螟虫,其他叶类害虫的防治方式、用法基本类似,因此以桑螟的防治为例,探讨桑树叶类害虫的防治技术。

桑螟的防治难点主要有以下几点:①中国大部分地区桑螟发生5-6代,世代重叠现象较为严重,难以确定防治适期;②桑螟有卷叶习性,部分药物无法直接作用虫体,防治效果不理想;③桑螟防治适期有时与蚕期重叠,为保障蚕桑生产,延迟防治而使得虫情加重;④桑用农药品种单一、老化,防治方式落后等。现阶段主要有物理防治、化学防治和生物防治等防治方法。

2.1.1 物理防治

物理防治是指采用物理的方法消灭害虫或改变其物理环境,创造一种对害虫有害或阻隔其侵入的一种方法,应用各种物理因子如光、电、色等及机械设备来防治害虫的方法[2]。

物理防治作用方式特殊,能杀死隐蔽为害的昆虫,而且对环境无污染。在害虫的防治中,有些害虫难以用化学农药等方法解决,但用物理的防治方法却可以取得很好的效果。随着科学技术的发展和各学科的相互渗透,涌现了许多防治害虫的新的物理方法。特别是近年来由于物理防治方法在无毒无残留、无公害、操作方法简便等方面,所显示出来的优越性,受到了越来越多的重视。频振式杀虫灯是运用光、波、色、味四种诱杀方式杀灭害虫。近距离用光,远距离用波,加以黄色外壳和味,引诱害虫飞蛾扑灯,外配以频振高压电网触杀。桑螟属鳞翅目昆虫,成虫具有趋光性,根据这一特点,近年来太阳能诱虫灯逐步推广使用。利用太阳能电池板作为用电来源,其将白天太阳能发的电贮存起来,晚上放电给杀虫灯具,供其工作。太阳能杀虫灯无需市电,不用挖沟拉线,天黑灯亮,天亮灯熄,并且对人畜安全。使用频振式杀虫灯可以有效诱杀越冬的桑螟成虫,减少第一代虫口发生基数,对控制第一代的发生有很好的效果[3]。

2.1.2 化学防治

化学防治法是使用农药防治动植物病害的方法。农药具有高效、速效、使用方便、经济效益高等优点,但使用不当可对植物产生药害,引起人畜中毒,杀伤有益微生物,导致病原物产生抗药性。农药的高残留还可造成环境污染。当前化学防治是防治桑树病虫害的关键措施,在面临病害大发生的紧急时刻,甚至是唯一有效的措施。

桑螟的化学防治主要采用的农药包括敌敌畏、乐果、辛硫磷、马拉硫磷、灭多威等农药进行防治,短期防治采用低浓度低残留药剂,冬季封园和春季开园主要使用1000-1500倍敌百虫或乙酰甲胺磷乳油。化学防治要特别注意防治的适期、药液的浓度、药液残留,防止农药中毒事故的发生。家蚕主要以桑叶为食,桑树使用的农药受到很大限制。由于桑叶是家蚕的饲料,使用农药不当也会对家蚕产生影响,轻者影响家蚕的生理、茧质、茧量,重者会造成中毒、死亡。桑树病虫害防治缺乏专用农药,近年来逐步开发了部分产品,如桑宁、桑虫、清乐桑等。

2.1.3 生物防治

生物防治在玉米、水稻、甘蔗等其他作物病虫害防治上已取得巨大成效,部分产品具备了大规模生产、商品化应用的阶段。生物防治可以有效的减少化学药剂对自然界其他有益生物的伤害,对环境影响较小,越来越受到人们的重视和应用。桑螟在自然界存在着大量的寄生天敌、捕食天敌和致病病原微生物,如果我们深入研究,就可以更好的利用它们来对桑螟进行定向、生态、环保、高效的防控。

桑螟的寄生蜂种类繁多,草蛉、茶翅蝽、步行虫、胡蜂等也有捕食桑螟的习性,可吸引或人工繁育加以利用[4]。此外,白僵菌、绿僵菌等生物药剂陆续出现,部分可以在适当时期使用。此外还可利用生物遗传防治、激素与信息素防治等。生物防治虽然在蚕桑方面利用尚处于起步阶段,随着时代的发展和科技的进步,其地位将迅速提高,具有广阔应用前景。在生产中要保护这些桑螟天敌,减少和控制对它们影响较大的化学药剂的使用,开展人工繁育相关研究,实现商品化生产应用[5]。

2.2 桑椹瘿蚊的田间防治

2.2.1 农业防治

桑瘿蚊的农业防治主要是通过加强桑园管理,破坏桑瘿蚊生存环境,主要采用土壤翻耕、地面覆膜、桑园排水、摘心除虫、剪侧扶壮等技术措施。瘿蚊类害虫以休眠体、幼虫和蛹等虫态在地面10-15cm深度范围内潜藏,喜湿怕干。初冬清园深翻、夏秋结合中耕除草可降低土壤含水量,通过晒、冻等不利因素,控制瘿蚊越冬虫口基数。桑园采用黑色地膜覆盖,可防止成虫羽化出土和老熟幼虫入土弹跳化蛹,阻断生活史发育进程。桑园开沟排水,树冠下合理培土,降低瘿蚊存活率。对已少量发生瘿蚊为害的桑园,实行摘心除虫,并将桑芯带出桑园,集中处理。

2.2.2 物理防治

性诱剂诱杀和粘虫板诱杀是桑瘿蚊的物理防治主要手段。根据桑瘿蚊雄性成虫对雌成虫性外激素反应极为灵敏的特性,用96%酒精提取雌成虫(未交尾)性外激素置于田间,在每日7:00-8:00羽化高峰期诱杀。在树冠中上部空旷处悬挂粘虫板,高度1.5m左右,距离2m左右,可大量羽化成虫,减轻危害。特别是果桑园,在成虫发生期,可结合诱剂或色板,使用粘虫板诱杀。黄板诱集的大量使用已经非常普遍,能有效杀灭多种害虫,显著减少施药次数和农药用量,减少环境污染,提升桑椹品质,避免大量杀伤害虫天敌,延缓害虫的抗药性。

2.2.3 化学防治

根据瘿蚊类的生活史及习性,主要采用土壤撒药和树梢喷药两种化学防治措施。在休眠体开始接触休眠至大量羽化前,结合微耕机浅耕,可有效控制1、2代瘿蚊的发生。可施用5%喹硫磷颗粒剂、1.5%辛硫磷颗粒剂、15%乐斯本等药剂25-30kg,拌细土350kg左右,均匀撒于地面,下雨前施用和施药后浅耕效果更好,对休眠体、幼虫和卵有良好防效。

在各代幼虫盛孵期,可选用40%乐果乳油1000倍液、80%敌敌畏乳油1500倍液、灭蚕蝇溶液800倍液、20%灭多威乳油2500倍液、0.9%虫螨克乳油4000倍液、10%蚍虫林可湿性粉剂1500倍液和40%乙酰甲胺磷1000倍液等对桑枝顶稍喷施,可有效控制瘿蚊类的为害。

2.3 桑椹菌核病的田间防治

2.3.1 农业防治

桑椹菌核病的暴发都有一个病原累积的过程,部分地区对防治工作不重视不到位,导致菌核病发生逐年加重,出现“一年丰产、两年减产、三年绝收”的现象。防治果桑菌核病可通过科学选取抗病品种,合理规划桑园布局,精心管理等农业措施,减轻桑椹菌核病危害,实现菌核病的可防可控。

通过对品种资源圃35个果桑品种展开菌核病田间抗性鉴定试验,采用相对抗病指数对不同品种间菌核病抗性进行比较,红果1号、12-1两个品种表现为高抗,台湾长果桑对菌核病表现为免疫,重庆市范围内主要栽培品种无核大十、红果2号、白玉1号、嘉陵30号、金樯63等品种均属中感及感病品种。桑园建设时要注意品种的选择和搭配,易感品种的隔离等[6]。

重庆三峡农科院通过摘除病果集中处理、控制单位面积桑园留条数等措施,调查菌核萌发数据,结果表明摘除病果集中处理、控制亩桑留条数、土壤深翻耕等措施有利于菌核病的防控。

通过对三处相似菌核病果桑地块进行比较试验,两处摘除病果集中处理,一处桑园不摘除,同时不采取其他措施,调查越冬菌核基数,结果表明摘除病椹集中处理可以减少菌核病越冬基数,减轻来年菌核病发病率。

2.3.2 化学防治

通过套袋试验及桑树开叶与花期关系调查,掌握药剂防治桑椹菌核病的最佳防治适期、用药次数及喷药技术。结果表明:不同的套袋时间其菌核病的发生差异明显,在开花前套袋发生率为2.38%,初花期套袋发病率为达10.94%,在盛花期套袋发病率高达31.94%,与不套袋基本没有差异。从套袋试验及药剂试验可以看出,桑椹菌核病的感染高峰为初花期至盛花期。通过试验,桑树初花期、盛花期及谢花期分3次用药,防效在90%以上,能有效防治桑椹菌核病。

70%甲基硫菌灵和50%多菌灵仍是最有效药剂,在其他作物上已发现菌核病病原菌对多菌灵产生抗药性。10%苯醚甲环唑、70%嘧菌酯、50%腐霉利都属于新型高效、安全、低毒、广谱内吸性杀菌剂。因此在桑椹菌核病防治上,可以选择10%苯醚甲环唑、70%嘧菌酯与50%腐霉利,和甲基硫菌灵或多菌灵交替使用,防止病害抗性的产生[7]。推荐用药:

70%甲基硫菌灵可湿性粉剂800-1000倍液

50%多菌灵可湿性粉剂600-800倍液(苯并咪唑类)

50%腐霉利可湿性粉剂900-1200倍液(二甲酰亚胺类)

70%嘧菌酯水分散粒剂1200-1800倍液(甲氧基丙烯酸酯类)

10% 苯醚甲环唑水分散剂800-1000倍液(三唑类)

都是低毒农药,符合无公害农产品生产要求。

2.3.3 生物防治

近年来,果桑产业发展迅速,成为蚕桑产业多元化发展的重要支柱,桑椹菌核病是果桑产业发展最大病害。桑椹作为桑树主要价值产品,供人们直接或加工后食用,传统化学防治所带来的农残、抗性等问题逐步显现,难以保证产品品质和食品安全,利用生物防治技术防治果桑菌核病成为研究新方向和热点。

随着人们对环境污染、农药残留等问题的重视程度提高,生物农药取代化学农药已成为不可逆转的趋势,现阶段可供使用的生物药剂不多,很多相关产业已取得部分应用成果,部分文献有报道。

重庆三峡农科院于2015年开展了商品木霉素防治桑椹菌核病的田间试验,试验表明其中泰诺木霉菌2亿CFU/g可湿性粉剂300-800倍液对桑椹菌核病的防效是68.49%-83.86%,完全可以在生产中使用。哈茨木霉素防治效果不显著,可能与木霉菌类型及活性成分等有关,原因不明。使用木霉素对桑叶嫩叶存在药害,且药害程度症状加重与浓度增加呈正相关。生产上建议使用浓度500-800倍液,使用方式最好结合化学制剂配合使用,前期施用化学药剂,后期使用木霉素,既能确保菌核病防治效果,减少化学农药的残留[8]。

3 讨论

传统的化学防治导致抗性(resistance)、再增猖獗(resurgence)和残留(residue) 已成为全世界公认的、亟待解决的难题。加大农业防治和生物防治的试验和研究,可以进一步扩大药剂的筛选范围,开展盾壳霉、木霉等其他相关药剂对相关病虫害防治效果的试验,科学使用化学防治技术,有效地控制、推迟或减轻病虫危害,把损失控制在经济准许的阈值内,实现病虫害的综合防治。

[1] 郭铭建.重庆桑椹菌核病防治概述[J].蚕学通讯,2016,36(4):28-30.

[2] 赵中华,尹哲,杨普云.农作物病虫害绿色防控技术应用概况[J].植物保护,2011,37(3):29-32.

[3] 周为友,方利民,皇甫兴成,等.新型佳多虫情测报灯在桑病虫测报体系中的应用[J].江苏蚕业,2007,29(2):22-24.

[4] 余茂德,楼程富.桑树学[M].北京: 高等教育出版社,2016.

[5] 于军香.桑螟寄生性天敌资源及其优势种群的生物学特性研究[D].江苏:苏州大学,2003.

[6] 郑章云,杨义,张明海.21个果桑品种资源对桑椹肥大性菌核病的田间抗病性评价[J].蚕业科学,2015,41(6):1011-1016.

[7] 吕蕊花,肖伟,吉洁,等.桑椹菌核病化学防控与农药残留分析[J].西南大学学报(自然科学版),2014,36 (10):49-54.

[8] 郑章云,杨义,任杰群,等. 2种木霉菌制剂对桑椹菌核病的田间防治试验[J].蚕业科学,2016(1):168-170.