鲁迅装帧设计师身份的解读

撰文:黄艳华

鲁迅装帧设计师身份的解读

撰文:黄艳华

鲁迅作为中国20世纪伟大文学家的身份已被世人所熟知,但其在设计领域,特别是在书籍装帧设计领域的成就,对中国现代书籍设计发展的开创、推动等一系列贡献知者不多。通过归纳、分析鲁迅不同阶段的书籍装帧作品特点,并结合他的装帧设计思想,从设计专业角度加以逐层剖析,还原出一个立体、丰满、真实的书籍装帧设计师鲁迅形象的同时,进一步完善我国的现代设计史研究。

鲁迅;装帧设计;版画;插图

图1 《呐喊》 1928年

图2 《朝花夕拾》1928年

图3 《萌芽月刊》1930年

多年来就鲁迅先生的研究成果,主要集中于文学以及思想两大领域,但对于鲁迅在中国书籍装帧设计史上的贡献,其“装帧设计师”的身份知者甚少、述者不多,偶见这一方面的研究也未能尽言,本文欲从设计专业角度全面呈现鲁迅的装帧设计师身份,还原出一个立体、丰满、真实的书籍装帧设计师的鲁迅形象。

从1924年着手编排《歌谣纪念增刊》开始,在之后的十多年间,他亲自设计了大量的封面,其中,仅文学著作的封面设计就有43种, 这些丰硕的成果不仅奠定了他在中国现代装帧设计史上的先驱地位,更打破了中国传统不重视书籍设计、印制、版式等窠臼,开启了中国现代书籍装帧的新篇章。

图6 《坏孩子》1935年

图4 《国学季刊》第一卷第二号

一、鲁迅的书面设计——图案字体入书面

书籍的封面设计又被雅称为“书面”或“书衣”设计。书面既是一本书的脸面,同时亦有对书籍内容加以涵盖、推介、保护等作用,因此鲁迅对于书籍的书面设计十分着力,他说:“过去所出的书,书面上或者找名人题字。或者采用铅字排印,这些都是老套,我想把它改一改,所以自己来设计。”“改一改的设计”主要表现在鲁迅把图案化了的字体运用到书籍的封面设计中。

中国汉字图形化设计始于清末民初,但运用到书籍设计领域,鲁迅可谓是先行者。鲁迅对中国书法及金石的造诣都很高,且擅于把碑刻、篆书等中国传统字体加以适当的变形运用到书面设计中,因此逐渐形成了以文字设计为主的书籍封面设计风格。涉及到不同内容的书籍,所采用的字体设计也截然不同,由于字体设计造型的多变,使得每一本书的封面都变化无穷。

作品《呐喊》、《彷徨》、《朝花夕拾》、《野草》是鲁迅前期文学创作的主要标志。1926年出版的《呐喊》(32开本)封面书名原是印刷通用的宋体字,1928年10月,由北新书局印行第四版时,鲁迅将封面上的“呐喊”改由自己设计的篆刻字体风格,并设计有两种不同的版本,一是黑底阴刻形式,一是红底阳刻形式(图1)。鲁迅在这两个版本书面的中心偏上的视觉中心位置,借用篆刻的空间布局形式,运用极简的设计手法,刀味十足地镌刻出“呐喊”二字。虽然整体的字体造型、布局采用了篆刻形式,但字体笔画却有意进行了简约线条化处理,线条舒展,清晰有力,仿若众人齐声呐喊,拟人态势十足,与书中要旨契合,具有强烈的隐喻意味,是这一时期鲁迅先生书面设计的经典之作。

《野草》与《朝花夕拾》(图2)的书名都是鲁迅亲笔题写,但两种设计截然不同。“野草”二字竖排在灰色封面的右上角,连笔缠绕,字体结构夸张,字形化方为圆,一股不羁的自由之风迎面扑来,图形化地呈现出文字信息,属于典型的美术字体设计。《朝花夕拾》则是撷取了甲骨文的稚拙尖利并结合了现代方圆变化的线条,既雅致又趣味十足,同时又鲜明地昭示出散文恬淡的诗情画意。这一时期的作品虽是鲁迅设计的初期尝试,但其以汉字设计为基础,兼容古今的风格特点已初现端倪,体现了鲁迅深厚的文学、美学修养。

如果说上述谈及的书面只是鲁迅初涉设计领域的“小试牛刀”,那么在之后相继出版问世的《萌芽月刊》(图3)《小彼得》《而已集》等书刊封面则完美印证了鲁迅作为装帧设计师的身份。鲁迅喜爱文字,这不仅从他大量的文学作品中可以窥见,在他涉足的装帧设计领域亦如是。他特别擅长运用汉字设计元素布局书面,这些他自己提笔书写的题名或横排、或竖排的排布在封面上,塑造出一本本简洁雅致的书籍,总是令人过目难忘,1930年上海光华书局出版的《萌芽月刊》,便是由鲁迅书写刊名并设计封面。“萌芽月刊”四个大字以超大体量的形式占据了整个书面的空间,笔画内部线条流畅、纤细,笔笔相连,由于笔画连接处的停顿形成的浓重块状结构,恰与内部的纤细线条形成了鲜明对比,由于连笔的效用,文字整体结构又不显得突兀。四个字的标题以半包围结构围住了红色数字1,在纯白的封面上,灵动洒脱的文字配上红色的数字,既有着中国书法的意蕴又彰显了现代文字图案化设计技巧,典雅大气,这一设计今天看来仍值得我们反复揣摩。与《萌芽月刊》的磅礴大气不同,《而已集》的书面设计更像是鲁迅的一次童心外露。从文字排版形式来看,作者名和书名被作为一个整体出现在了封面的视觉中心点,这一形式不仅在当时是一个创举,在今天的封面设计中也很少见,可见作为设计师的鲁迅,其创造性思维的活跃。但这还不是这个封面最吸引人的所在,最令人关注的是这个封面的字体设计形式。“鲁迅而已集”几个字的笔画被处理的极为简洁概括,竖画除带有鲜明的稚拙感外,在几个主要文字笔画的转折处,以成组的短斜线绘制出一个个带有弧形角度的面,并化繁为简,适当的简化笔画为点的元素,使得这个标题不仅醒目、观赏意味十足,又蕴涵了当时流行于国际的“点、线、面”设计构成原理,我们惊叹这组字体设计的精妙之余,不禁敬服鲁迅先生美学修养之广博。

热衷于书籍装帧设计的鲁迅,还时常热心地为他人的著作进行封面设计,有许广平翻译的匈牙利妙伦写的童话集《小彼得》,曹靖华翻译的苏联绥拉菲摩维支写的《铁流》等。《小彼得》的封面,鲁迅仍是沿用了文字为主的设计风格,在淡青色的布纹纸上,“小彼得”三字灵动活泼,童趣盎然,似是要与书中内容相契合的缘故,鲁迅在设计这三个字的笔画时,有意的在每一笔画的结束处都做了弧度卷曲处理,使得这三个字即倔强又调皮。另外,文字笔画的卷曲转折形成的韵律与封面正中的德国画家乔治·格罗斯的小花插图遥相呼应,极为协调。

图5 《心的探险》1926年

除了上述谈及的封面设计,能够彰显鲁迅设计实力的作品还有很多,如期刊《奔流》、《朝花》、《前哨》、《新地》,著作有《彷徨》《坟》《热风》《木刻纪程》《伪自由书》《十字街头》《引玉集》《华盖集续篇》《海上述林》等书刊的封面设计。不难发现,鲁迅喜爱并善于运用文字作为封面设计的主要视觉表达元素,结合其对魏碑以及金石拓本的古文字研究,以及受到西方各种艺术设计风格的影响,这些由鲁迅设计的图案化了的文字,逐一呈现出或庄重古朴、或沉稳大气、或轻灵奔放的多种形态,但不论何种形态的文字设计,都是鲁迅以字入封面的风格延续、加强。

二、鲁迅的插图情结

用“热情的介入者”来形容鲁迅对书籍插图设计的热爱一点都不为过。在《南腔北调集》中,鲁迅明确的说过:“书籍的插画,原意是在装饰书籍,增加读者的兴趣,但那力量,能补助文字之所不及,所以也是一种宣传画。” 鲁迅从小喜欢绘画,从幼时的《山海经》木刻版画到晚年编印的《北平笺谱》中的插图,无不映射出其开阔、锐利的艺术眼光。但若论鲁迅真正介入插图设计领域,则要从其为《域外小说集》选择外国插图时开始算起,大致可分为如下三个阶段:

(一)阶段一:中国传统图形符号的再设计

鲁迅不仅热爱文字,也热衷于对中国传统图形的收集、研究,包括秦汉画像石、六朝造像、铜镜、唐画、瓦当等各类拓片、碑刻花纹。这些质朴高古、深沉大气的传统艺术,可以说不仅滋养了鲁迅,同时亦是鲁迅插图设计的灵感来源。如1923年1月创刊的《国学季刊》(图4)的封面图案,就是采用了汉代传统石刻图案。但又不是简单的图形照搬,而是运用现代图案设计的连续方法进行反复重复排列,图案连成一片铺满整个封面,使得封面整体风格既稚拙古朴,又具有强烈的现代装饰意味,加上蔡元培题写的刊名,造就了这幅杰出的书面。另一幅传统图像再造的经典是鲁迅为高长虹的散文集《心的探险》(图5)所作的封面。这幅充满想像力的作品,书籍封面图案是截取于“掠取六朝人墓门的画像”中的部分图案,奔腾其上的群魃腾云跳舞图案,造型大气,繁而不乱,由上至下覆盖了全书,将神秘诡谲的气氛营造的恰如其分,在封面的视觉中心,题有书名和作者名。图案配色选择了古朴的褐色调,两者相互搭配,一股古拙之气扑面而来,既和谐又充满神秘之感,耐人寻味,与书的主题很好的契合,纸张采用发丝纸的纹理,更好地衬托了图案设计的特点。鲁迅将插画和图案应用在封面上,打破了图案只用在书中的传统,为中国的封面设计开启了配置插画的先例。

(二)阶段二:国外优秀插图的引入

“我以为插图不但有趣,且亦有益”,鲁迅不但这样说,也是这样实践的。为了能够把书刊编得图文并茂,鲁迅不但自己设计书籍插图,还总是想方设法地寻求精美的国外插图,或托身处国外的友人代为搜寻、或给原著出版机构写信购买、或向图书馆借用等,以此获得质量上乘的国外插图作品。据查,完成于1908年的《新生》的封面画,便是鲁迅亲自择选外国装饰画作为封面插图的最早纪录,虽然遗憾于这本书最终没有出版,但其研究价值却不可忽视。

图8 《烽火》内页木刻版画插图

由三闲书屋1934年3月印行的《引玉集》,是鲁迅亲自选编的苏联版画选集。这本书中的原版手拓版画插图,均是鲁迅拜托好友曹靖华,用中国的宣纸从苏联版画家手中交换得来,共计一百余幅,从中精选出59幅编成此书。一年后,三闲书屋又印制了鲁迅翻译的契科夫短篇小说——《坏孩子和别的奇闻》(图6),这本书中收录了玛修丁的木刻插图8幅,书面的插图就是其中一幅。鲁迅讲起这本书的由来——“这回翻译的主意,与其说为了文章,倒不如说是因为插图” ,鲜明地阐明了自己喜爱这些木刻插图的心情。在谈及书中部分插图与文章没有呼应的问题时,鲁迅提出“大致一看,动手就做,不必和本书一一相符,这是西洋的插画家很普通的脾气。虽说‘神似’比‘形似’更高一筹,但我总以为并非插画的正轨,中国的画家是用不着学他的——倘能‘形神俱似’不是比单单的‘形似’又更高一筹么?”可见鲁迅对于插图的热爱,并非仅停留于欣赏的表面程度。另外在此时期,鲁迅可谓是不遗余力地向国内读者、艺术爱好者们大力推介国外的优秀插画家及作品,特别是对苏联版画的推广,如《铁流》《毁灭》《苏联版画集》《凯绥·珂勒惠支版画选集》《新俄画选》《近代木刻选》《死魂灵百图》《一个人的受难》等。这些优秀的苏联木刻版画、插图的印制,给予了当时国内青年木刻家们“一种新的艺术馆”,成为中国第一批木刻家们的启蒙读物。

图9 《良友》画报内页插图

除了苏联的木刻版画,对于英国的比亚兹莱的黑白插图以及日本的蕗谷虹儿的精美插图,鲁迅都给予了极高的评价。1929年鲁迅编印了印刷精美的《比亚兹莱画选》,着力向国内喜爱比氏插图的读者介绍、推介,让更多的国人了解到比亚兹莱插图艺术原貌。同年,出版了由鲁迅设计封面的《蕗谷虹儿画选》,并在这本书的小引中写道:“‘Modern Library’中A.V.Beardsley画集一入中国,那锋利的刺戟力,就激动了多年沉静的神经,……但对于沉静,而又疲弱的神经,Beardsley的线究竟又太强烈了,这时适有蕗谷虹儿的版画运来中国,是用幽婉之笔,来调和了Beardsley的锋芒,这尤合中国现代青年的心。” 这句话恰当地说明了鲁迅出版这两本书的主要目的,并且点出,中国当时有叶灵凤一伙人模仿比亚兹莱和蕗谷虹儿的画还洋洋得意,所以翻印原画就是为了让大家知道,这些都是仿制品,伪造品,使人家了解上海“艺术家”的伎俩。之后,还在《为了忘却的纪念》中讲到:这本《画选》“是为了扫荡上海滩上的‘艺术家’,即戳穿叶灵凤这只老虎而印的。”鲁迅不遗余力地推动近代插图设计事业的认真与热情于此可见一斑。

(三)阶段三:本土木刻版画插图的培植

“当革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办” ,这句话很好地解释了鲁迅大力倡导中国新兴木刻运动的原因所在。相较于传统的印制版画,创作版画具有刚健质朴、生猛超前的品质,为推动新兴版画在中国的发展,鲁迅开展了一系列活动,如举办专门的“木刻版画讲习会”、版画展,搜集并出版外国优秀版画作品集等,吸引了一大批青年艺术家加入到新兴木刻版画创作中。通过持续的努力,于1931年前后,先后诞生了一批新兴版画团体, 由此新兴木刻版画运动达到了高潮,成为这一时期的最主要的艺术表达形式,这从目前留存的近代书刊插图可窥当时的木刻版画创作盛况。

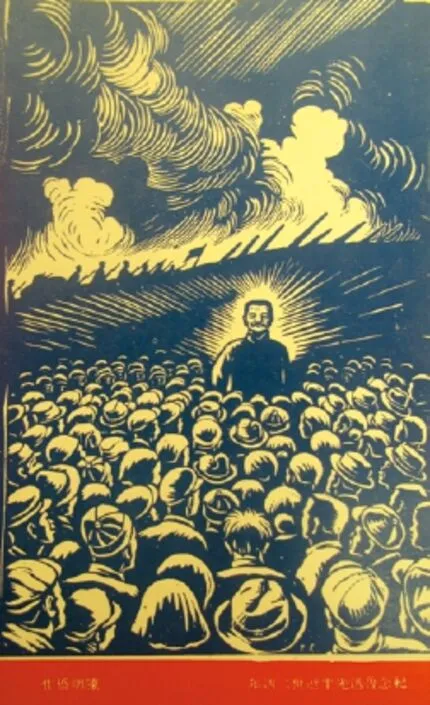

由于鲁迅持续地推动新兴木刻运动,热心的帮助教导青年画家学习木刻版画,使得他追随者众多,包括力群、罗清桢、王寄舟、李樺、李洛克、黎达、陈九、胡一川、王行、江丰、马远、周宝泉、张慧、陈烟桥、叶立平、梁永泰、王琦、段干清、陆田、韩尚义、讷维等等。这些人旺盛的创作生命力促使了大批黑白木刻插图作品的诞生,作品多为描绘社会底层、乡村的生活形态以及反战、反抗、控诉侵略者暴行的内容。这些木刻作品生动、鲜明、清晰地揭露了当时人们的生活状态,许多贴近大众的杂志、期刊也都纷纷采用木刻版画插图这一形式。如这本《妇女文献》的封面插图(图7),就采用了木刻形式,一个妇女怀抱一个孩子,目视远方。内容虽然较为单一,但由于刀味十足,画面的暗部与亮部处理十分自然,又鲜明生动,令人观之难忘。而《烽火》(图8)中的这幅插图则是由当时著名的青年木刻艺术家蔡若虹绘制,以“我的牲口!我的牲口!”为题,表现了战争时期穷苦百姓的悲惨遭遇。整幅画作,虽未见血淋淋的场面,但高举双臂的老妪,四处躲藏的家畜以及即将坠落的炮弹,都在无声宣告着战争的残酷,向人们赤裸裸地呈现出战争带给人们的灾难。人物表情刻画细腻,细节生动,内容鲜活,观之痛彻心扉的悲伤便会直击人心,是这一时期的代表佳作。另一幅(图9)是《良友》画报为纪念鲁迅先生逝世两周年,请鲁迅先生生前的好友陈烟桥所作。这幅作品除了内容,特别值得令人称赞的是刀法的娴熟运用,远处翻滚的云层,呼啸而来的狂风,以恰到好处的曲线、斜线、放射线的刀刻形式有序地呈现在我们面前。

《文艺阵地》这本抗战期间的刊物是由矛盾主编,1938年4月在汉口创刊,1939年迁入上海出版,至1942年11月七卷四期被迫停刊。这本文艺刊物最大的特点便是不仅选用了大量的木刻版画作为内文插图,还时有刊登关于木刻版画的理论文章。在“创刊号”这期,刊登了鲁迅遗著《关于中国木刻的七封信》以及周行写的《我们需要展开一个抗战文艺运动》,前者着重介绍了上海版画当前的印刷、制作特点,后者着重阐述了木刻版画在严酷的战争年代是最适用的一种艺术形式。该刊每期都收录了数量颇多的木刻版画作为插图,收录的作品中以国内著名青年版画家创作作品为主,间或有苏联的版画作品刊登。由于收录的版画作品数量较多,因此该刊的插图创作群体几乎囊括了当时上海版画届的整体创作队伍。在这些作品中,不乏有许多珍品、精品,如第二卷第一期为纪念鲁迅先生逝世二周年制作的纪念特辑中,由李洛克创作的《捶碎敌人的迷梦》(图10),刻意夸大的劳动工人,有力的肌肉,坚毅的目光,扛在肩头的锤子以及望向远方的深邃眼神,精准地刻画出了人们渴望的力量感。

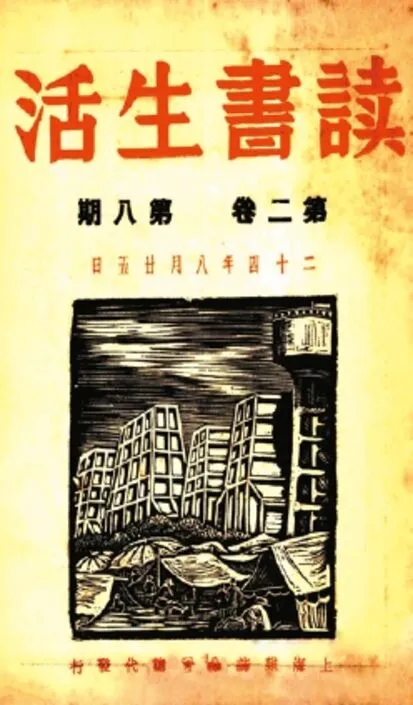

除了上述的部分作品,本文尚未提及的相关作品还有很多,如创办1935年的《读书生活》(图11)的封面就多用木刻版画作为插图,还有创刊于1940年11月,由著名版画艺术家郑野夫、杨可扬二人主编的中华全国木刻协会出版的《木刻艺术》,从插图到内容都是以木刻艺术为主。可以说这一时期中国新兴木刻版画的蓬勃发展,与鲁迅的大力扶持密不可分。

图10 捶碎敌人的迷梦 李洛克

三、鲁迅的装帧设计思想——“完美的艺术品”

作为中国早期的装帧设计家,鲁迅是为数不多的把书籍看作是一个完美整体的设计先驱,因此,他对一本书的关心不仅在于一张封面画,而是包含了对书的版式、装订、插图、内文排版、题字、装饰、裁切、纸张等全部内容,甚至对书籍的版权页都有全面、深入的研究。在其与书相伴的一生中,鲁迅始终坚持以一种不断研究的眼光来看待每一本书的设计、制作。

对书籍设计一向非常重视的鲁迅,涉及书籍中的封面、插图的绘制、择选、印刷,甚至是颜色的浓淡,线条的粗细等,只要涉及书籍的质地,他就不肯苟且。《南腔北调集》中,鲁迅在谈及翻印国外的版画做插图时,就反对把大画缩的很小,认为作品大小要相去不太远,这样才可以存真。强调“倘为艺术学徒设想,锌版的翻印,也还不够。太细的线,锌版上是容易消失的,即使是粗线,也能因强水浸蚀的久暂儿不同,少浸太粗,久浸就太细,中国还很少制版适得其宜的名工”。 又讲“盖同是锌版,亦大有优劣,其优劣由于照相师及浸蚀师之技术。浸蚀太久则过瘦,太暂则过肥,而书店往往不察优劣”。 凡此种种,使得鲁迅对待印有插图的书籍十分小心,因此凡书中有插图配备的,基本上都以送到日本去印为主。其因由便是国内印刷厂对作者拿来的图样不加以爱惜,不是把图样弄的很脏就是会造成一定的破损。如印《梅斐尔德士敏土之图》时,鲁迅把寻来的插图原样送到印刷厂,拿回来时,原图周边居然被切掉了一部分,只存原图的2/3,这让鲁迅很是惋惜。鉴于此,当有需要印制插图或画册的书籍,鲁迅都不惜工本远送日本。再如在和郑振铎合编《北平笺谱》时,全书用彩色木版水印,印成后的黄页,在付装订之前,鲁迅亲自一页页的挑选,将质次的,色套不准确的书页检出作废,同时还把笺谱的原作者和刻版者的姓名刊刻在书上。当此书印刷付梓之后,书籍设计充满古趣,整套书的装帧可谓是从“里子”到“面子”,都做足了功夫,是近代书刊设计中不可多得的珍品。

除了对书刊的印刷、制作工艺的创新外,鲁迅还有很多大胆而独创的尝试与想法,如书籍的“毛边不切”。鲁迅酷爱“毛边”,还自诩为“毛边党”。他认为一方面“光边好像和尚头似的”,没有毛边美观;另一方面为了实用的目的,书边弄脏还可以裁掉,书籍还是焕然如新。如《域外小说集》的出版装订,便是毛边不切,突出了鲁迅这一设计思想。另外对于书籍的版式设计鲁迅也极具前瞻性,在《华盖集》的“忽然想到”一文中,鲁迅说:“我与书的形式上有一种偏见,就是在书的开头和每个题目前后,总喜欢留些空白……较好的中国书和西洋书,每本前后总有一两张空白的副页,上下的天地头也很宽,而近来中国的排版的新书则大抵没有副页,天地头又都很短,想要写上一点意见或别的什么,也无地可容,翻开书来,满本是密密层层的黑字;加以油臭扑鼻,使人发生一种压迫和窘促之感,不特很少‘读书之乐’,且觉得放佛人生已没有‘余裕’‘不留余地’了。”从这段文字的记叙中,让我们清晰地看到,鲁迅对书籍版式设计、编排设计的研究已经非常深入、细致、全面。

鲁迅亦是第一个关注设计师署名问题的倡导者。1928年2月5日,鲁迅在写给李霁野的信中提到:“有一件事情不大好,记得我曾函托。于第一页后面,须加‘孙福熙作书面’字样,而今没有,是对不起作者的,难以送给他。现在可否将其中的一部分(四五百部)的第一张另印,加上这一行,以图补救。” 这里指的书面就是孙福熙为鲁迅的译作《小约翰》做的封面设计,鲁迅允许封面作者在图案适当的地方签上自己的名字,以示负责。不像当时许多的书店老板,决不允许画者签下名字,许多青年设计师只能埋头作稿,却永无以稿扬名的可能性。自陶元庆为鲁迅设计封面,签上自己的名字后,自此才慢慢形成风气,各种书面上渐渐有了设计者的签名,或者版权页上开始排有设计者的名字。

图11 《读书生活》第八期

纵观鲁迅先生对我国近代书籍装帧的艺术成就,自1924年始的十多年间,由他亲自设计或主持印制的书籍60多本。他不仅改变了中国旧书籍样式,建立了新的现代装帧设计风格,还是“五四运动"以后第一个在自己的作品上不断实践装帧艺术的文学家。他不但强化了书籍装帧设计的重要性意义,推动了书籍插图设计特别是版画风格插图设计,还关注到书籍设计的整体性意义,把书面设计、内容编排、选字、选纸、印刷装订等几个环节协调统一起来,使之深化而又美观。他打破了传统不重视书籍设计、印制、版式等问题,使中国近现代的书籍装帧跨入了一个新的时代。可以说,鲁迅用他富于战斗力的一生,推动了中国现代书籍装帧设计的发展。

注释:

1张泽贤.书之五叶:民国版本知见录[M].上海:上海远东出版社,2008:7.

2张泽贤.书之五叶:民国版本知见录[M].上海:上海远东出版社,2008:4.

3鲁迅.“连环图画”辩护[J].文学月报,1932(4).4鲁迅.鲁迅全集 第10卷[C].北京:人民文学出版社,1981:406.

5鲁迅.坏孩子和别的奇闻译者后记[M].上海:上海联华书局,1936.

6鲁迅.《潞谷虹儿画选》小引[J].艺苑朝华,19291,1(2).

7张泽贤.书之五叶:民国版本知见录[M].上海:上海远东出版社,2008:436.

8鲁迅.《新俄画选》小引[J].艺苑朝华,1930,1(5).9鲁迅.南腔北调集·论翻印木刻[M].北京:同文书店,1934.

10鲁迅.鲁迅书信集·致方善竟[M].北京:人民文学出版社,1976.

11郭振华,等.中外装帧艺术论集[C].长春:时代文艺出版社,1988:6.

12张泽贤.书之五叶:民国版本知见录[M].上海:上海远东出版社,2008:46.

黄艳华

上海理工大学

The Interpretation Graphic Designer of Lu Xun

Lu Xun has been known as a Chinese writer in 20th. But few people know that Lu Xun's contributions and achievements in the field of graphic design, especially in the aspect of book binding design. This paper analysis and summarizes the characteristics of Lu Xun in different stages of the book works, restoring a full and true image of Mr. Lu in the point of design view step by step. Furthermore, improving the research on the design history of modern China.

Lu Xun ;Book binding design;Print;Illustration