射何以成道

——游戏文化机制的符号学研究

宗 争

射何以成道

——游戏文化机制的符号学研究

宗 争

在“射箭”这一领域内,存在着彼此独立但又具有密切关联的5个范畴:(1)作为狩猎工具或战争武器的弓箭;(2)以狩猎或战争攻击为目的的射箭行为;(3)作为游戏或体育竞技的射箭比赛;(4)作为礼乐教化载体的射礼;(5)作为衍生娱乐活动的投壶等。而问题恰恰在于,在既往的有关射箭活动的研究中,这五个范畴并没有被明确地区分开来,其复杂的意义向度总是被通而观之,统而论之,缺乏条分缕析的论证和分析。射箭活动拥有丰富形态的原因在于其复杂的符号组织形式,而对其符号-意义组织形式的窥测本身,也正是通达游戏-体育文化机制研究的必经之路。或者说,游戏文化机制的符号学研究,即是解答“射何以成道”的关键。

体育;游戏;射礼;游戏文化;符号学

射箭是一项特殊的人类活动。射箭并不天然地属于体育活动,在漫长的历史演变中,射箭活动最初所具有狩猎取食的实用功能逐渐丧失,从而转变为一项符号功能凸显的体育活动。因此,对于射箭活动的研究,散布在考古学、社会学、人类学、民族志学、体育学等诸多研究领域之中。射箭活动的历史变化与丰富形态,也决定了,对于其文化内涵的研究,不应也不能仅做某一向度的探索,而应尽可能多地占有更为丰富的研究资源,辩证地、全面地对待。事实上,许多今天被归为“体育”的活动,在其发生发展的历史阶段,都曾经具有其他的活动形态以及文化属性,譬如搏击、射击、标枪等。而对射箭活动的剖析和论证,则可以作为处理此类研究对象而进行的另一种探索。

1 射箭活动的5个范畴

仅在“射箭”这一领域内,存在着彼此独立但又具有密切关联的5个范畴:(1)作为狩猎工具或战争武器的弓箭;(2)以狩猎或战争攻击为目的的射箭行为;(3)作为游戏或体育竞技的射箭比赛;(4)作为礼乐教化载体的射礼;(5)作为衍生娱乐活动的投壶等。而问题恰恰在于,在既往的有关射箭活动的研究中,这5个范畴并没有被明确地区分开来,其复杂的意义向度总是被通而观之,统而论之,缺乏条分缕析的论证和分析。

第一,弓箭是射箭活动的载体,是射箭活动的器物层面。

弓箭是一种组合型的远程武器,通常由弓和箭两部分组成。弓的部分由弹性的弓臂和有韧性的弓弦构成,箭则包括箭头、箭杆和箭羽,其中,箭头为铜或铁制,杆为竹或木质,羽为雕或鹰的羽毛。在枪、炮等热兵器出现并作为军队的基本装备之前,弓箭是人类最为重要的狩猎工具和兵器之一。

据中国古代传说,黄帝之子少昊青阳氏的儿子“挥公”,始制弓矢,并任“弓正(长)”一职,子孙因此赐姓为“张”。但实际上,弓箭的历史可以追溯至旧石器时代,1963年,在中国山西朔县峙峪村的旧石器时代晚期遗址中发现了一枚用燧石打制的箭镞,该遗址的年代约为距今2.8万年,足见弓箭的历史之久远。20世纪初发现于德国汉堡的Stellmoor弓,距今约1.1万年,是迄今为止发现的世界上最早最古老的弓,可惜在二战中毁于战火。

弓箭历史悠久,但毫无疑问,弓箭是人造物,它是经由人类设计、制造而成的工具,利用弹性势能与动能的转换原理,用以有效地击打远程目标。并且,弓箭的设计制作本身就是人类器物文化的一部分。

第二,射箭行为是射箭活动的主体。

弓箭须经人类使用才能发挥其作用。而要领会弓箭设计者的设计意图,以及熟练地掌握射击的技术,需要经过反复的练习和琢磨。古语云:“兵器三十有六,而弓为称首;武艺一十有八,而射为第一。”人操作工具形成技艺,弓箭为人所用,即有“射艺”。熟能生巧,锻炼射艺需要反复练习,才能得心应手。

第三,射箭活动因目的和形态的差异,由实际狩猎活动逐渐过渡到体育竞技活动。

对相对自由的射箭练习活动加以规范,制订规则和奖惩方式,再通过具体的游戏活动进行广泛地交往、协调和调整,能够形成相对稳定的游戏形式。因此,各个使用弓箭的民族几乎都有自己独具特色的射箭游戏或射箭比赛。

如蒙古族视射箭为传统的“男儿三艺”之一,射箭活动随时随地都可以进行,同时也是那达慕大会的主要内容之一。“侗族的射箭主要是看参加者的箭谁射得更远。该族使用的弓其制作材料主要是竹子和麻绳或者棕绳,箭是选择坚硬的芦苇并在前头加上一小节削尖的竹片制成。比赛时,在一片开阔的场地上选择好比赛地点后,画一条笔直的线作为比赛的开始线,以箭射的远的选手为获胜,有时侗族的射箭比赛也以射准比输赢。……布依族的射箭主要是以土墙、草人、食物为主,射土墙是以参赛者射中点箭头落点最集中者为取胜;射草人主要是要射中草人躯干、头部多着为取胜;射食物时则目标的放置随意性较强,但仍以射中更远处的食物或者是射中更多的食物为获胜。无论是哪一种形式,获胜者都会获得无上的光荣,受到父老乡亲的爱戴。……鄂温克族的射箭通常在节日‘祭祀日’吉日进行,该族的射箭在目标靶位的选择上有活动靶与死靶之分,活动靶主要就是射箭参与者或者是当时的比赛方随机选择的目标,主要有鸟类、鼠类等,这对选手的能力是更大的考验;死靶主要就是固定的器物。”[1]藏族的射箭是该族传统活动之一,据传已有近600余年的历史。“如今西藏的传统骑射已经发展成了诸如响箭(即‘碧秀’)、跑马射箭、射远、射靶、祭射,以及狩猎射箭(萨达、毒达)、射弩等体育活动项目。”[2]

通过上述人类学民族志向度上的描述,我们不难发现,虽然基本上都是以弓和箭作为活动的载体,但各民族的射箭活动本身还是具有相当大的差异。这种差异往往是根本性的,在规则的设定层面本身就存在着不可通约性,但因为使用器物(弓箭)的同一性而被忽略。这种“忽略”在其他的体育竞技形式中倒并不是特别明显,譬如1848年所设定的足球“伦敦规则”中,并没有禁止以手触球的规则,直到1963年英国足球协会的成立以及新的足球比赛规则的出台,才标志着现代足球运动的诞生,这也使得足球和橄榄球分道扬镳,明确地区分为两种运动形式。可见,规则,而非使用的器物,是决定游戏(体育)形式的根本性区别。

而在国家对体育竞技赛事的设计层面,为了保证民族文化的多样性,赛事设计者则采用了同一性和多样性并存的方式。如我国自1953年起,由国家民族事务委员会和国家体育行政部门联合主办、地方承办,每4年举行一届的“少数民族传统体育运动会”中,将“竞赛”和“表演”分开,既保留了诸如藏族的“碧秀”这样独特的少数民族体育竞技方式,也设立了各民族运动员可共同参与的“射弩”等统一竞技赛事。

作为游戏或体育竞技活动的射箭比赛,无论其形式如何,通常会被视为具有明确的意义指向,或者说有明确的目的,即指向“真正”的以狩猎或战争攻击为目的的射箭行为。“古代藏族部落普遍通过竞技活动或狩猎实践提高士卒战斗力,而不是进行专门的军事训练,在向敌人发动进攻前或取得征服胜利后,对勇敢善战的勇士要论功行赏。”[3]在这里,“提高士卒战斗力”乃是射箭比赛设计的原初性目的。那么,是否就此可以推论,所有的射箭活动都具有此潜在的设计目的呢?显然并非如此。

第四,中华射礼是射箭活动的文化高级形态。

中华民族特有的射箭活动是“射礼”。3 000多年前的西周时期,射礼成为平定天下之举国体制,有“大射礼”“宾射礼”“燕射礼”“乡射礼”等4种主要的射礼范式昌明于世。目前,我们仍能在古典文献中看到关于“大射仪”及“乡射礼”的确切记载。

《礼记·射义》曰:“是故古者天子,以射选诸侯卿大夫士。射者,男子之事也,因而饰之以礼乐也。故事之尽礼乐,而可数为,以立德行者,莫若射。故圣王务焉。”[4]显然,射礼的设计目的并非是训练兵卒,提高战斗力。作为西周时期士大夫阶层必须习学的“六艺”之一,“射”既是身体教育的有效途径,也兼具着德行教育、礼仪教育等的重要功能。而“射礼”,作为一种有明确组织形式的竞技活动,其目的则更为宏大。“故射者,各射己之鹄。故天子之大射,谓之射侯。射侯者,射为诸侯也,射中则得为诸侯,射不中则不得为诸侯。”[4]这里所称的“侯”,是古代的箭靶,一般为兽皮所制。“侯”是专门为射礼而设计的,并不为射箭活动的另外两个功能——战争或狩猎所使用(这一点在少数民族的射箭活动研究中通常被忽略)。《考工记》上写:“梓人为侯,广与崇方,三分其广,而鹄居一焉。……张皮侯而栖鹄,则春以功;张五采之侯,则远国属;张兽侯,则王以息燕。”[5]“侯”本身就有等级分隔,大射礼陈设皮侯,宾射礼陈设五彩侯,燕射礼则用纹绘动物的兽侯。在不同的场合使用不同的箭靶,是射礼文化通过设定“符号区隔”来构建更为复杂的文化形态的独特例证。

“射礼”不仅是一种古代体育竞技项目,还是一种具有选拔、考核人才作用的政治活动。“射不中则不得为诸侯”,它的目的不在于选拔箭术超群者,而是通过射礼来观察人的健康、意志、品行、心智等,并藉此作为甄别人才的标准。

第五,投壶游戏是射礼的简化形式,是与射箭活动相关的衍生游戏活动。

射礼的简化形式便是“投壶”。投壶,亦称射壶,由射礼演化而来一种投掷性竞赛游戏。春秋时期,贵族士大夫模仿射礼的规则制度,将射箭变为掷箭,以酒壶代替箭靶,在宴会酒席上竞赛。投壶在春秋时期礼仪繁琐,秦汉后逐渐演变为纯娱乐性的竞技游戏,汉代开始有了专用的壶和箭。南北朝时期,武风衰弱,这种游戏在士大夫阶层中盛行不衰,成为士族生活的特征。

由此看来,仅就中华传统射艺和少数民族的射箭活动的对比,在射箭活动自身设计所携带的意图意义与射箭活动所展现出的形态两方面来看,我们就已经很难取得一个共同的范式或标准。

2 游戏文化机制的符号学研究

射箭活动的多重形式并不是彼此分离的,它们之间存在着密切的关联。因此,对射箭活动各个范畴的区分,只是一种准备性的廓清,其目的和意义则在于重新回到对这一特殊的文化现象的内在意义机制的分析上,从而也就获得了一种打通现有射箭活动研究各个领域的一种特殊路径。

射箭活动是一项意义活动,它包含着丰富的意义诉求,并不是人类的本能活动,从利用自然物的物理属性所制作的远程打击武器,到据此而形成的礼制规范,无论其哪一个范畴,均承载了诸多层面的意义。

穿透其意义机制的方式,是回到意义构成的原点,找到构成意义“语法系统”的基本元素,再逐层审视意义的构建过程,以此形成对射箭活动文化(意义)机制的系统性认知。因此,笔者借助在这项拆解工作中最为有力的理论抓手——符号学理论。

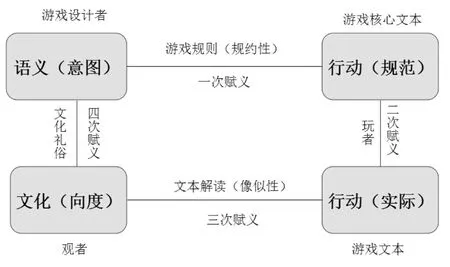

“符号学是人文社会科学所有学科共同的方法论。”[6]根据对具有明确组织形式的体育竞技活动和游戏的符号学考察[7],笔者认为,从符号学基本理论出发,结合游戏文化自身传播方式的特点,能够将复杂的游戏文化机制进行系统的拆分,并藉此来反哺我们对于体育-游戏文化的认识(见图1)。

图1 游戏文化机制的符号学分析

在游戏-体育中,总是存在着在“游戏设计者——玩者——观者”3个符号身份之间所进行的双重交互式传播。游戏设计者设计以游戏规则和框架为核心的“游戏核心文本”,玩者通过读取“游戏核心文本”,遵循/违反游戏规则的方式来参与游戏,并藉此形成具体的游戏活动文本,观者通过阅读和阐释“游戏活动文本”,形成对游戏的基本认识。

而从符号学的角度来看,游戏设计者抱持着具体的设计意图对游戏规则和框架进行设计,并由此形成了供游戏玩者“阅读”的游戏核心文本,这是游戏文本形成过程中的第一次赋义过程。在这一赋义过程中,无论设计者的意图具有如何的“像似性”的目的,其文本的形成基础必然是“规约性”的,因为游戏规则系统必须具有明晰性和强制性,才能够令可能的参与者之间清楚地理解,有效地执行,它不可能凭借着模棱两可的感性认知来“模拟”另一种活动。正因如此,竞速比赛就要设计跑道,铅球、铁饼、标枪等投掷运动竞赛就要设计固定的投掷区域,马拉松比赛要规定赛程为42.195公里……这都是“强制”要求游戏或体育竞赛要根据一定的规则,在一定的游戏框架内进行。

前文已述,射箭活动的载体是器物层面的弓与箭,射箭活动的主体是参与者的射箭行为。因此,在“语义”向“行为”的一次赋义过程中,射箭活动的自身设计意图决定了它以什么样的形态出现。以取食狩猎为意图的射箭活动,必然会走向趋向于实用的狩猎活动;而以提高射击技术为目的的射箭活动,则必然会走向另一条趋向于竞技的体育活动。

而在大多数对射箭活动的论述中,这个“第一次赋义”的过程通常会被忽略,尤其是前文提到的一些少数民族射箭活动中,亦有将小动物作为“活物靶”的情况,这看起来是一种原始狩猎活动的“复现”或“模拟”,其实,无论是已经符号化的箭靶,还是“活物靶”,与以食用为目的的狩猎和以射杀为目的的战争中的射箭行为,已经具有了符号意义上的差别。在任何一种射箭比赛中,“射杀”的意义已经被更换为“射中目标”的数量(计数比赛)或准确性(计分比赛)。这一赋义过程不以标靶与实物的相似关系为基础,而是以设计者强制性的设计程序为准则,进言之,箭靶总是目标的“提喻”,其基础是二者的内在一致性,外在形式本身并不重要。

第二次赋义过程则是玩者通过个人行为形成游戏活动文本的过程。玩者用“行动”作为赋义的基础符号。

在这一过程中,第一次赋义的结果并不一定能够贯彻始终。游戏设计者不能保证游戏玩者的玩乐心态或目标一定秉承着他/她的设计意图,参与者可以贯彻设计者的意图,也可以完全忽略它,而这也恰恰是游戏之所以被称为“自由的游戏”的原因。规则所带来的约束效果与参与者的自由心态之间没有必然的联系。

第二次赋义恰恰解释了,为什么对射箭活动(尤其是少数民族射箭活动)的考察,总是会回到一个人类学或民族志学的“原点”,总是会从其符号性重新回归到其实用性层面。规范的行为是藉由规则来维系的,而实际行为则依靠参与者自身对于游戏活动的认识。通过射箭竞技活动,能够操练射箭技术,从而在狩猎行为中获得更好的收益。参与者的这种意义诉求,很容易令人忽略在射箭训练和射箭狩猎之间的这种转化。

游戏玩者通过“行动”来给出效果和意义,更进一步讲,“行动”才是游戏文本最重要的编码单元,而行动本身亦与玩者所携带的意图意义相互分离,玩者可以宣称自己要“好好玩”,但却不一定真的能“玩得好”,反之亦然,“玩得好”的不一定真的在“用心玩”。行动的效果与玩者的能力有关,和意图无关。

以实际的游戏活动为例,这一点似乎更容易说清楚。譬如以竞速为目的游泳比赛,经过长期专业训练的游泳比赛选手,并不一定能够完成水中搜救等任务。射击选手尽管精通射击技术,也并不一定就能够在战场上成为射杀敌人的“神枪手”。现代体育的发展本身,就已经体现了这种原始意图与实际效果之间的分离。而电子游戏竞技,则可以说走向了一种“反讽式”的表达,通过毋庸置疑的“虚拟性”,它切断了自己与现实世界之间的直接联系。

游戏文本需要观者进行“阅读”,才能够完成符号意义的落实,这一过程既是对第二次赋义结果的解释,同时也附加着观者自己的认知,并由此形成第三次赋义过程。第三次赋义似乎不是必须的,对于任何游戏活动或体育竞技活动而言,观众都不是必须的,因而这一层次也往往被忽略。观众是观者,但观者并不一定是观众,在没有实体观众的情况下,玩者本身就附带着“观者”的身份。玩者在参与过程中对于自己和对手的时时刻刻的审读,也可以视为一种“观者式”的意义接收。“内行看门道,外行看热闹”,但无论是门道还是热闹,都是一种有效的解读,第三次赋义允许单个观者做任何意义上的解读,并且保证了绝对的阐释自由。

观者对于游戏文本的解读,对于玩者的认识,总是循着一种具有“像似性”意义的英雄式的解读方式。古希腊运动会上的获胜者将会获得无上的荣耀,其雕塑将会与神祗的雕塑并置。少数民族体育竞赛上的获胜者,亦会得到英雄式的赞扬。中国足球始终未能崛起的面貌,之所以成为中国人无法抹去的痛楚,也正是因为在对游戏活动文本的解读过程中掺杂进了强烈的民族责任感和认同感。电子游戏的“反讽性”似乎也体现在此,它拒绝观者在现实世界对它进行这种“英雄式”的解读,而只在相对封闭的虚拟空间中获得意义和价值。

射箭活动在日本与韩国的关注度远远超过中国,因为日本与韩国都延续了“射艺”或“射道”的传统;在中国许多少数民族那里,射箭是喜闻乐见的竞技形式,而汉族民众对于射箭活动的接触则相对较少。一项游戏或体育活动的传播,其根本在于意义的衍生,传播就是符号的无限衍义。而衍义的衰落或中断,则在根本上影响着传播效果。

完整的三次符号赋义过程,加上第三次赋义过程在社会文化心理上的长期沉淀和定型,就可以完成对某一类游戏-体育活动的文化构建。然而,这种文化构建本身是开放性的,它永远不会完结,文化礼俗的形成又会重新反哺游戏的设计,从而令其形成完整、自洽的游戏文化系统。中华“射礼”之所以能够成为一种仪式化的表达,原因也正在于此。由射箭活动的设计和演习,进入到观者对于射箭文化的构建,最终又回到对射箭活动设计每一环节的符号意义的卯定上——“射侯者,射为诸侯也。”这种循环往复的意义生成和阐释,最终构建了动态的游戏文化机制。中华射礼,这种在历史上曾经发挥过重要作用的选拔活动形式,印证了符号意义衍义的高级形式。射礼依托的仍然是射箭竞技活动,但是,它将射箭行为本身赋予了检验“德行”的意义,从而将整个射箭活动改造为一种礼制文化系统,要求参与者遵循“进退中还必中礼”的严格仪式规范,对其过程中的每一个符号行为都进行规约性的赋义,并且阻断了参与者自由表现获义的可能性,从而使其成为一种文化仪式规范。而也恰恰因为如此,一旦选拔系统本身出现了新的规定,譬如举孝廉或科举制的出现,射礼的仪式规范系统就将逐渐被束之高阁,成为一种无法复现其功能的衰亡形式。

3 结语

射箭活动包含着诸多联系紧密的形式范畴,而通过符号学理论,我们得以窥见其各个范畴之间相互转化的内在机制,并对类似活动形式的研究提供了一条可资依凭的路径。体育-游戏文化机制包含着复杂的符号及意义传播,三个符号传播者(设计者——玩者——观者)彼此之间交互传播,多个传播过程虽相对独立却又彼此影响,四次赋义过程则逐渐累积,将更多的符号带入到下一阶段的意义生成和阐释中。这种复杂的符号传播过程和意义生成结构,是游戏-体育文化机制的基础,也是为何游戏作为一种与现实精神相对立的人类活动,能够获得庞大的意义效应的原因。

[1] 姜奎.不同少数民族形成相同传统体育运动项目的原因研究[J].教育教学论坛,2013(1).

[2] 巴桑次仁,索朗仁青.西藏传统射箭初探[J].西藏艺术研究,2008(4).

[3] 殷生宝,李钟霖.藏族射箭文化内涵研究[J].青海师范大学学报,2010(3):85.

[4] 《十三经注疏》整理委员会.十三经注疏·礼记正义(下)[M].北京:北京大学出版社,1999:1643.

[5] 《十三经注疏》整理委员会.十三经注疏·周礼注疏(下)[M].北京:北京大学出版社,1999:1140-1143.

[6] 赵毅衡.符号学原理与推演[M].南京:南京大学出版社,2011:8.

[7] 宗争.游戏学——符号叙述学研究[M].四川:四川大学出版社,2014.

(编辑 任丹)

How Archery Became a Tao-Semiotic Study on Game Culture Mechanism

ZHONG Zheng

The word “Archery” has five independent but interrelated definitions: (1) a hunting tool or a weapon for war; (2) a shooting behavior for hunting or for attack in war; (3) a game or archery in sports competition; (4) the carrier of traditional etiquette education; (5) derivative recreational activities, such as Touhu (a traditional Chinese entertainment activity during feast in ancient times). In previous studies on archery, the five definitions have long been interwoven and difficult to be differentiated. The reason why archery has rich forms lies in its complex symbolic organizational pattern. Therefore, study on its symbol-meaning organizational pattern is the necessary path to the study of game-sport cultural mechanism. Or more appropriately, the semiotic study of game culture mechanism is the key to answer the question “how archery became a Tao”.

sports;game;archeryetiquette;gameculture;semiotics

G80-054 Document code:A Article ID:1001-9154(2017)02-0037-05

2015年四川省哲社规划学科建设项目“体育传播的伴随性因素的符号学研究”(SC15XK047);国家社科基金重大项目“中国古代体育文物调查与数据库建设”(15ZDB145)。

宗争,博士,讲师,四川省社会科学高水平研究团队“体育传播研究团队”成员,主要研究方向:体育与游戏的符号学与叙述学研究、游戏文化研究,E-mail:zongbuzheng@126.com。

成都体育学院新闻系,四川 成都 610041 Chengdu Sport University, Chengdu Sichuan 610041

2016-10-09

2017-01-06

G80-054

A

1001-9154(2017)02-0037-05