节气复苏

何佳艳

中国的春节,被称为人类历史上最壮观、最宏大和最繁杂的短期内人口大流动,过春节不仅能勾起国人对传统节目的回忆,更是根植在中国人乃至全球华人心中的一种信仰。

类似春节、中秋、二十四节气等这些国人用来区分四季更替的传统节目,一度被称为只属于中国人的集体“行为艺术”,但在2017年却收到了一份来自联合国的大礼:就在春节前的2016年11月30日,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会正式通过决议,将中国申报的“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

此前数年,西方发达国家之所以引领全球数年的经济发展,文化的同步渗透与扩张功不可没,如今“二十四节气”等等一批中国传统文化纷纷步入全球视野,这对于经济快速崛起的中国同样具有深远意义。在享受“二十四节气”申遗成功的荣耀之时,国人更应思考的是,借助申遗的成功,如何将博大精深的东方文化实现真正意义上的“走出去”。

重新认识节气的丰富内涵

本次非遗申报的名称为“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”。据中国非物质文化遗产保护中心副主任罗微介绍,在项目申报时,考虑到“二十四节气”丰富的文化内涵,除了非遗专家以外,民俗学、天文历法、农业文化等领域的权威专家都参与到申报材料的筹备之中。“二十四节气”作为我国农耕文明的优秀代表,影响力覆盖全国,涉及多个学科,这在我国申报历史上是比较少见的,最终确定用这句通俗易懂、深入浅出的话来概括这个项目,是专家们夜以继日论证的结果。

当很多中国人在为二十四节气申遗成功感到自豪的同时,也有人不免有这样的疑问:虽然二十四节气深深影响着中国农耕文化的思维方式和行为准则,但在全球化的今天,在早已实行公历时间的中国,除了那些与农事生产直接相关的民众,这样一套时间经验和实践体系意义何在?此次申遗的参与单位中国民俗学会的副会长施爱东认为,存在这样的疑问,是因为今天的人们对于二十四节气的丰富内涵和文化价值认识普遍不足。

中国是发源自农耕文明的国家,“天地人”构成了中国文化最基本的框架。人居于天地之间,与万物结下深厚的情感。如果你对天上的云影变化、周边的草木枯荣无动于衷,也许你会觉得节气在今天没什么意义。但从寄身天地万物的角度,这里则有一套伟大的认识论。

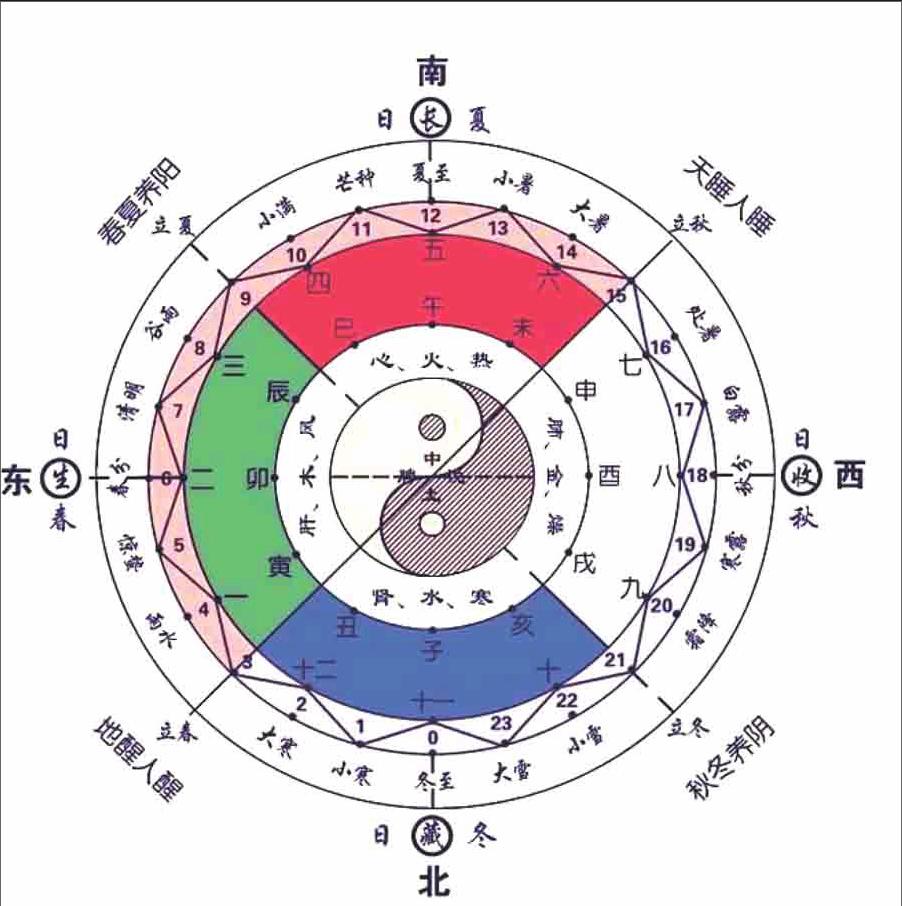

二十四节气的形成过程,是中国古人立足大地对于太阳周年运行规律的认识不断深化过程。从根本上说,二十四节气是基于对太阳一年周期性变化的观测。中国古人很早就发明了以圭表测日的方法,这也意味着古人发现冬至、夏至太阳的变化应当非常早。到殷末周初,古人已经从认识冬至夏至,进而发展出对春分和秋分的认识。而春秋时代伴随古代天文学的发达,人们的认识进一部从两分两至细化到“分、至、启、闭”(分指春分、秋分,至指夏至、冬至,启指立春、立夏,闭指立秋、立冬)。此时,距离二十四节气就只有一步之遥了。至《古微书》所记载的:“昔伏羲始造八卦,作三画以象二十四气”,就是已经被分至启闭一分为二的春夏秋冬四季八个刻度间再被均分为三份,亦即在分至启闭之间各自增加两个刻度。在这个环节,以月象观察为主要标志的分一年为十二月的月数知识被结合进来。在分一年为十二个月这一计数基础上中分一月为二,一为节气、一为中气,最后形成的就是由十二个节气和十二个中气结构而成的二十四节气。

二十四节气的根本目标,是为循环的时间合理地安排出刻度。在安排这些刻度时,古人是有一套自己依据的观念的。二十四节气的核心之一,是“气”的观念。司马迁《史记·律书》云:“气始于冬至,周而复始。”古人认为一岁之间,“本一气之周流耳。”古人如何察觉地气的萌动与变化?至少在8000年前,我们的先人就学会了以候鸟骨骼制成的律管候气。古人认为,“天效以景,地效以响”。效于景则是日影的朝夕长短,而效于响便是音律。古人在十二律管中放入芦苇薄膜烧成的灰,然后将律管放在密室或者埋入地下,到了相应的节气(严格说是十二气)相应律管中的灰就会飞出来。古人的长期观测经验告诉他们,因地气萌发而飘出的灰是散漫的,而人为扰动所飘出的灰却是聚拢的。正是基于对这种以地气验时的认识,致使古人自然地将记录时间的节令称之为气。

二十四节气的另一个核心是“节”。节就是为周流天地之间的“一气”画出刻度。节即竹节,节与节之间,是滑利的。一到節上,便难过去。宇宙大气,交节必郁而后通。节气之所以能被系统化,主要是因为它所揭示的这种宇宙大气的变化规律,对人体健康和农业生产有重要的指导作用。医学巨作《黄帝内经》记载,人体脏腑、气血会随节气变化,出现周期性盛衰,如春温、夏热、秋凉、冬寒;一年中节气更迭,人体阳气也随之有升、浮、沉、降节律,脉搏有春浮、夏洪、秋弦、冬沉等规律。身居北京的资深媒体人朱伟这几年一直坚持在微博上发布他整理和感悟的节气信息,他注意到,每到节气转换雾霾都严重,节气转换过后雾霾扩散条件会好一点,这也是“交节必郁而后通”的一种体现。节气的命名,有一些是取自古人对降水量、物候等规律的描述,虽然惊蛰日不一定打雷,小雪日不一定下雪,但气的周流节点却不差分毫,因此我们在日历上看到的节气,不只是一个日子,而是精确到秒的一个时刻。

二十四节气第三个核心是“中”,在每节时间的正中画出刻度,这就是中气,节气就是节气与中气的合称。所以一元之气分而为二时,则有阴阳。结合月数,则以冬至为基点,分一岁为十二月,月初为节气,月中为中气。节气得气之始,中气得气之中。在这种划分中,存在着古代人对于太阳周年运动的准确的观察和认识,也包含着古代人的世界观和宇宙观的认识。

公元前104年,由邓平等制定的《太初历》正式把二十四节气订于历法,明确了二十四节气的天文位置。现行的二十四节气的全部名称始见于《淮南子·天文训》,距今两千多年。

用现代天文学的语言来说,太阳从黄经零度起沿黄经每运行15度所经历的时日称为“一个节气”,每年运行360度,共经历二十四个节气。二十四节气反映了太阳的周年运动,所以节气在现行的公历中日期基本固定,上半年在6日、12日,下半年在8日、23日,前后不差1~2天。

“七十二候”是二十四节气之下的更细分。每个节气下分三个小单元,每单元五天,称为一“候”,即“征候”之意。在对自然万物已极为熟稔和敏感的中国先民眼中,每隔五天大自然就会起一些微妙的变化,“征候”都传达着时节推进的信息。

比如“小寒”节气,一候雁北乡,古人认为候鸟中大雁是顺阴阳而迁移,此时阳气已动,所以大雁开始向北迁移。二候鹊始巢,喜鹊在这个节气也感觉到阳气而开始筑巢了。三候雉始鸲,到了三候,野鸡也感到阳气的滋长而鸣叫。

一年四季,二十四节气,七十二候,古人通过观察和感受,归纳了一套简练优美的规律,道尽寒来暑往、四季更迭。这种规律,中国人称之为“道”,或者“大道”。中国人借助节气,将一年定格到耕种、施肥、灌溉、收割、贮藏的循环体系之中,进而将时间与生产、生活升华到人与天道相应乃至合一的状态。二十四节气划分时空的规制模型遵循了“圆”与“周”的思维,周行不殆,循环往复。对节气的描述也暗合了“太极生两仪,两仪生四象”的“生发变化”。二十四节气是中国天人合一观念的最美呈现。

文化张力待激活

曾有人将二十四节气比作“中国的第五大世界发明”。有民俗专家认为,二十四节气不仅是一种中国的传统文化,更是一种可持续发展的知识体系,是一种中华民族传承至今的生态文明观。

但作为起源于农业生产的中国传统文化,在工业文明在全球崛起的数年间却逐渐式微,即便在发源地中国,伴随城市化的快速推进,人们记住的也大多是“立春吃春卷、冬至吃饺子”等等饮食知识,其原本的“春分风多雨水少,土地解冻起春潮”、“秋分早、霜降迟、寒露种麦正当时”等农事谚语人们知之甚少,更谈不上对其经济价值的挖掘利用。

而反观我国周边深受中华文化影响的国家,却在积极抢注中国的“文化商标”。以韩国为例,从2003年开始,韩国对“中国风水”进行了重新梳理,还将其列为韩国国家遗产名录和申报世界遗产项目;2005年由韩国申报的“江陵端午祭”被联合国教科文组织正式确定为“人类口头和非物质遗产代表作”;2015年韩国将95%参考中国古医书编纂的《东医宝鉴》初刊,申请成为了世界记忆遗产名录;中国的浑天儀,也被印到了最新版的一万元韩币背面,成了韩国人的专利……至今,如此种种的案例仍在越南、菲律宾、新加坡等深受中华文化影响的国家屡屡上演。

如果说韩国、越南等国是在抢注中国的“文化商标”,而到处充斥着商业思维的美国,早已将触角伸向了文化经济价值的开发上。如在全球电影界,已经拍了多部续集的美国动画片《功夫熊猫》给人印象极为深刻,这部好莱坞大片以古老的中国为背景,从头到尾都洋溢着浓厚的中国文化,但又无处不隐含着美国的文化价值理念,特别是在影片上映后,围绕熊猫阿宝形象的大量衍生产品在全球的热卖,在向全球输出美国文化价值观的同时,也早已让影片的投资人赚得盆满钵满。

“要赋予中华传统文化具有现代人能够接受的生命力。”有专家在二十四节气申遗成功后就直言,无论是韩国等对中华文化资源符号的抢注,还是美国等对中华文化元素经济价值的挖掘,其背后其实都闪烁着传统与现代文明结合重塑的身影。

比如韩国推动《东医宝鉴》成为世界文化遗产名录的背后,辅以的是高丽参为代表的韩国中药材向全球市场的渗透;浑天仪印上钱币的背面,韩国向世界传达出的信息是韩国才是活字印刷术发明的祖先,更意味着韩国创意经济仍有望成为引领全球文化的动力;而熊猫形象之所以被美国好莱坞看中,不仅仅在于熊猫的可爱,也是商人们巧用了熊猫作为中国文化使者向全球播撒友谊的影响力。

事实上,在这种“为他人作嫁衣”的背后,暴露出的正是我国长期以来缺乏对历史文化张力的激活。

文化并非化石,而是活的灵魂,只有创意才具有持久的生命力,只有发展才有永恒的渗透力。在我国,文化资源极其丰富,研究的机构比比皆是,而对其历史张力与现代元素相结合的应用或开发机构却极为罕见。

研究机构有心无力,商人们有力无心,两者缺乏一个可以嫁接的桥梁和纽带。更重要的是,一个成功创意文化的带动绝不是一个点,而是与之相关的一个链,但链的形成必须从点切入才能展开,文化的张力能否激活不在于有多少资源和积淀,而在于赋予其现代化的产业活力与生命力的关键切入点,而这恰恰也是中国最欠缺的方面。

近些年,国内不少文化领域的专家多次呼吁,对于传统文化的发扬与产业发展,必须要面对现代社会对传统文化的新需求,要大胆去吸收各式各样的新文化,在保住文化本位和传统的同时,更要有勇气去应对世界,吸收世界上各式各样的文化,使中华文化从古典走向现代,真正变成世界文化的重要组成部分。

其实,伴随全社会对文化复兴的觉醒,一些成功的案例也开始涌现。由万达集团联合全球享负盛名的舞台艺术大师弗兰克·德贡执导的舞台剧“汉秀”演出便是其一,该演出2015年一经推出便持续数月保持超九成上座率,一时间火爆武汉乃至整个中国文化界。

文化领域的专家将其成功总结为,既运用现代人需求的方式,以现代科技手段对传统汉族、楚汉文化进行重现,更体现在“汉秀”无处不在的传统与现代文化相结合,大到秀场外部建筑“大红灯笼”的造型设计,小到表演道具中的龙舟,以及模仿出土于湖北江陵望山楚墓的知名战国时期藏品—虎座鸟架鼓,荆楚文化元素随处可见,不仅赢得了武汉观众的心理认同,也打开了海内外观众了解荆楚文化的一扇窗户,极大提升了传统文化的历史厚度,还唤起并激发了年轻人对历史、对优秀传统文化的记忆。

很显然,“二十四节气”的申遗成功,仅仅是迈出了中国传统文化走出国门的第一步,要让其真正得到全球的认同,必须要以表达方式的现代化去激活这一传统文化的时代张力,通过开发产品或形成产业链,给消费者一个“不得不去、不得不买”的理由,让传统文化成为人们现代生活的一部分。

超级IP怎么玩?

中国古代的传奇小说里,很多军师、医师、术士等,都被塑造成掌握了“通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系”并善于实践的人,《三国演义》里的诸葛亮就是其中的典型代表,火烧赤壁、草船借箭就是他通过“仰观”天象、“俯察”地理而演绎的经典之战。

用如今非常流行的IP (intellectual property,知识产权,也被称作文化潜在财产)来说,内涵如古井般深不可测的二十四节气可以说是千锤百炼的一个IP了。一部《三国演义》,可以生发出的漫画、游戏、影视作品层出不穷。一个韩国端午祭,可以串起旅游、表演艺术、酿酒等一大票产业。而汇聚中国人数千年生存智慧与东方神秘色彩的二十四节气,其价值挖掘的空间可以说大到不可想象。

商业价值开发的前提是文化遗产的保护。早在2006年,“二十四节气”就由中国农业博物馆申报而被列入国务院公布的首批国家级非物质文化遗产名录,对这一文化遗产的保护工作就开始启动。此次被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,正是保护成果之一。但正如中国农业博物馆研究员王应德所说,申遗成功只是一个起点。

王应德介绍,为确保“二十四节气”的存续力和代际传承,我国已于2014年5月成立了“二十四节气保护工作组”,工作组由中国非物质文化遗产保护中心作为协调单位,中国农业博物馆作为牵头单位,协同相关社区、群体组成,受文化部非物质文化遗产司的直接领导。根据文化部和农业部等部门日前联合制定的《二十四节气五年保护计划(2017—2021)》,一批“二十四节气”传习基地即将建立。河南省登封市文化馆、内乡县衙博物馆,湖南省安仁县文化馆(非遗保护中心)、花垣县非遗保护中心,浙江省杭州市拱墅区非遗保护中心、衢州市柯城区九华乡妙源村村民委员会、遂昌县非遗保护中心、三门县亭旁镇杨家村村民委员会,贵州省石阡县文化馆,广西壮族自治区天等县文化馆等相关社区,将建立并依托二十四节气传习基地,结合富有地域特色的仪式实践和民俗生活,开展相关调查、传承和宣传活动,使这一传统知识体系得以存续。以中国农业博物馆和中国民俗学会为代表的社团群体将为该遗产项目的保护提供智力支持,分别负责征集、收藏、展示和研究、宣传、弘扬等工作,承担起专业机构和专业学会的责任。

根据保护计划,中国今后还将每年定期组织“二十四节气”保护與传承培训班,培训普及相关知识、保护行动及其策略举措;促进代际传承,组织来自农学、天文学、民俗学等专家、学者为中小学生编写“二十四节气”知识读本,开设专题讲座,并利用互联网和自媒体优势,为不同学生年龄群组设计或组织形式多样的实践活动;采取加强调查记录、开展学术研讨、改善实践条件、强化协作机制、推动信息共享、举办专题展览等措施。

清华大学历史系教授彭林说:“对二十四节气真正的保护,是让它在我们的生活里面活着、用着。”事实上,节气一直活在我们的日常饮食和中医里。在某些节气吃节令食物,其背后正是中医顺应四时的养生观。例如冬至吃饺子,这个习俗和医圣张仲景有关。冬至过后一年中最冷的季节来临,人们经常会在隆冬季节冻伤耳朵,张仲景就教人们在冬至这天将羊肉剁成馅,再加上一些药材包成饺子,吃下去能提升体内阳气增强抗寒能力,久而久之就形成了冬至吃饺子的习俗。饺子、馄饨、豆粥、汤圆、糍粑、年糕、腊肉等节令食品,无不蕴含中医食养的生存智慧。中医认为,我们平常养生保健要顺应春夏秋冬和二十四节气的气候变化规律来生活,遵循自然规律的变化,适当调整人体脏腑器官的作息活动,在适合的时间做该做的事。如今与节气有关的饮食、起居信息,已成为微博、微信等新媒体平台上传播率最高的内容之一,这当然只是节气价值体现的冰山之一角。

在中国很多地区和民族,节气还被赋予了丰富多彩的民俗内涵,如变身为节日,有丰富多彩的节令活动,衍生出一系列的节气民俗活动。如客家人立春祭祀春神,浙江、山西等地立春鞭春牛,湘西苗族立秋举办赶秋节,壮族举办霜降节等。伴随着二十四节气申遗成功,各地都燃气了整理、复苏节令庆典的热情。

即便是在各种观测仪器非常发达的今天,古人那种置身于天地之间,与自然“同声相应,同气相求”的体验,也为不少生活在混凝土丛林里的现代人所向往。一位野外生存训练机构的创始人告诉记者,当他在野外迷路,既不能用现代定位仪器,也没有星象、植被可观察的时候,他如何来感知方向呢?答案是静坐。据他描述,人在面对不同方位打坐时,身体的感应是不一样的,而某种感应在面对正北方时最为强烈。这也是有科学依据的,物理学已经证明,宇宙、地球、人体皆有磁场。有商业眼光的人不难看出,这是另一种表现形式的“中国功夫”。

朱伟将他数年来在微博中随节气变化而发表的生活随笔集结成《微读节气》一书,在这本书里,朱伟系统阐释了二十四节气、七十二候的内涵,以及与之相关的风俗习惯,并对老祖宗们留下的随春夏秋冬、农耕节令有感而发的诗词歌赋,进行了系统的梳理。在序言里,朱伟坦言,对于节气,自己感兴趣在其中各种神秘主义元素及不断发展的民俗文化内涵,比如一年四季的十二月对应着天干与地支、对应着周易中的卦象、对应着古乐的十二音律,每一种解释都涉及天地人认识关系,深入去琢磨,就回味无穷。而相应的民俗元素,比如新年爆竹、元宵灯火、端午粽子、中秋月饼,背后都有丰富的形成史。再深入,历代骚人墨客用各种形式,不断丰富对它们的理解与感受,其感受则延展至草木鱼虫、天地万物,使我们在每一季每一时刻,各种各样的天气条件下,都能有一种幸福感与满足感。如果真能把这些都集中起来,就是一本中华民族生存方式、生存智慧的百科全书了。

以IP 的思维来说,二十四节气绝不仅仅是百科全说,它更可以是一个辨识度高的可认同的商业符号,是中华民族文化认同的重要载体。由马来西亚华裔创作的融入了二十四节气元素的演艺节目 “二十四节令”,能够成为马来西亚国家非物质文化遗产,足以说明这一IP在华人世界的认同度。可以想象,伴随官方对节气知识的进一步普及和民间对节令庆典活动热情的复苏,二十四节气这一古老IP将在文化创意、特色旅游、饮食、养生、服饰、演艺等方面大放异彩。