蜻蜓眼玻璃珠的前世今生

文 图 /吴泽

1 930年前后,加拿大传教士怀履光(W.C.White)在洛阳金村盗掘出一批美轮美奂的战国时期蜻蜓眼玻璃珠,引起广泛关注。培克(H.C.Beck)等人通过研究发现,这批珠子形态、造型与西方的蜻蜓眼玻璃珠极近似,但成分是中国特有的铅钡玻璃,由此认为是埃及的蜻蜓眼玻璃珠经欧亚草原传播到中国,再由中国人进行仿制。

战国蜻蜓眼玻璃珠

起源

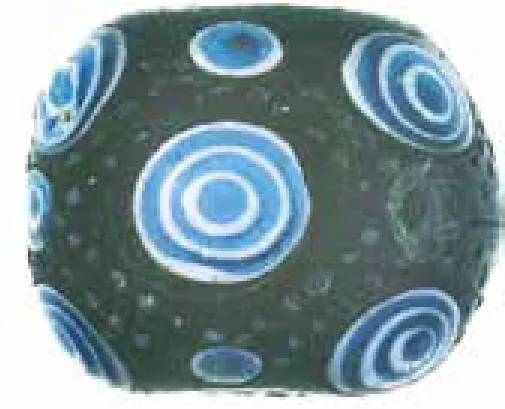

蜻蜓眼玻璃珠即“镶嵌玻璃珠”,是指在单色玻璃珠的母体上镶进另外一种或几种不同于母体颜色的玻璃,构成图案。珠上的图案主题多是同心圆,有动物眼睛的效果,在西方被称为“眼式珠”(Eye Beads)或“复合眼珠”(compound Eye Bead),中国则俗称“蜻蜓眼玻璃珠”。

目前世界上发现的最早的蜻蜓眼是古埃及第十八王朝时期(公元前1550~前1307年)的产品。在古代西亚、北非及欧洲的广大区域,“恶眼”(Evil Eye)意识是源头古老、流传广泛的信仰。人们相信,恶眼的第一次注视力量很大,佩戴护符,可以吸收这种强大威力,驱赶妖魔,蜻蜓眼珠从而成为流行的护符。公元前8~前5世纪时,随着西亚、中亚政治版图的变化、发展和游牧民族迁徙,蜻蜓眼珠和其制造技术也不断向周边传播,公元前5世纪开始在中国出现。

几何线间隔蜻蜓眼珠(加拿大安大略博物馆藏)

在中国的发现

中国出土蜻蜓眼珠的典型墓葬有安徽固始侯古堆1号墓、山西太原金胜村赵卿墓、山东曲阜鲁国故城墓、湖北随州擂鼓墩曾侯乙墓、河南洛阳金村东周王陵墓群等。

侯古堆1号墓为一座春秋晚期大型木椁墓,墓主是宋景公的妹妹、吴国太子夫差的夫人。墓中出土的几颗彩色玻璃珠,测定是钠钙玻璃。据《史记》记载,吴王阖闾十一年(公元前504年),“吴王使太子夫差伐楚,取番”,夫差夫人很可能是随同北上途中病死,就地埋葬。这些玻璃珠,不仅是中国目前出土最早的蜻蜓眼珠,也是最早的玻璃器之一。

金胜村赵卿墓墓主赵鞅,卒于公元前458年,春秋末年晋国六卿之一、战国七雄赵国的奠基人。墓葬出土13枚蜻蜓眼珠,是这个时期出土数量最多的,均为钠钙玻璃。

曲阜鲁国故城M52、M58共出土蜻蜓眼珠13颗,形状各异,是目前国内出土蜻蜓眼珠样式最为丰富的墓葬。经测试,其中一种离心圆多层眼珠和几何图形组合珠为铅钡玻璃,是典型的中国制造、纯碱(Na2CO3)、石灰石(CaCO3)、长石等为主要原料,经1550~1600℃高温熔融、成型,并经快速冷却而制得的无定形非结晶固体材料。其化学成分十分复杂,主要为SiO2(含量72%左右)、Na2O(含量15%左右)和CaO(含量9%左右),另外还有少量的Al2O3、MgO、K2O等,通常含有较多的杂质成分,如铁杂质,故常带有浅绿色。

铅钡玻璃 中国古代的玻璃系统,是利用一种特有的原料独立制造出来的。因其主要成分是铅钡,烧成温度较低,虽具有绚丽多彩、晶莹璀璨的优点,但易碎、不耐高温、透明度差,不适应骤冷骤热,只适合加工成各种装饰品、礼品和随葬品等,发展缓慢,一直没有大规模应用。

擂鼓墩曾侯乙墓出土蜻蜓眼珠173颗,距离不远的曾侯乙夫人墓(2号墓)出土24颗,共计近200颗。据不完全测试,大多为钠钙玻璃。曾侯乙墓是目前出蜻蜓眼珠数量最多、保存最完整的战国古墓。

洛阳金村东周王陵墓群出土了大量包括蜻蜓眼珠在内的精美文物,大部分被怀履光赠予加拿大安大略博物馆,还有一部分被东京国立博物馆以及维多利亚和亚伯特博物馆收藏。金村出土的蜻蜓眼珠中既有钠钙玻璃,也有铅钡玻璃。这也是被西方认识最早、研究最多的一批战国蜻蜓眼珠。

从以上几座墓主身份显赫的墓葬来看,春秋末年蜻蜓眼珠进入中国,成为王孙贵族们的钟爱,玻璃珠的成分由纯粹的钠钙玻璃逐渐过渡到铅钡玻璃,工艺和式样越来越复杂,数量也逐渐增多。

中国制造

据统计,今天中国境内共出土过蜻蜓眼玻璃珠1000颗左右,分布在全国18个省区,时代跨度从春秋到西汉。东汉以后也有零星发现,或是传世孑遗。年代最早的蜻蜓眼珠出土于新疆轮台县群巴克IM27,在中原最早出现于山东、山西、河南、湖南,为春秋末至战国初,数量较少,战国中期扩大到湖北、陕西,数量增多,战国中晚期时蜻蜓眼珠分布以两湖最为集中,西扩至甘肃、陕西、四川,南扩至广东。

最早的蜻蜓眼珠作为贸易品到中国,造型颜色都较单一,战国初期开始,中国由仿制到创新,突出特点有几方面:与西方玻璃最大的区别在于以铅钡作为助熔剂,而非钠钾;珠体形状上的创新,有两种珠子应该是中国独创,一个是管状圆柱体型珠,工艺造型极其复杂,是楚地或中原的独创,还有一种正方体型珠,只在山西、河南两省出现过,也属自创产品;中国不仅有玻璃胎体珠,更创造了大量美丽的陶胎体珠;眼睛的造型手法多样、丰富多彩,有离心圆多层眼睛、多星纹的复型眼;多种镶嵌工艺组合,这种工艺制造出来的蜻蜓眼珠华丽匀称,图案色彩丰富饱满,如角锥状、管状眼睛凸出的珠子;复杂的纹饰,用或实或虚的几何线与眼睛间隔蜻蜓眼珠,特点是用几何纹饰填充眼饰之间的空位,图案排列整齐,纹饰组合具有系统和规律性。

总体而言,蜻蜓眼玻璃珠是从国外传入中国的,有定型的舶来品,有模仿制造的,也有加入中国本土文化元素的。

曾侯乙墓蜻蜓眼珠

洛阳金村战国蜻蜓眼珠(加拿大安大略博物馆藏)

传入通道

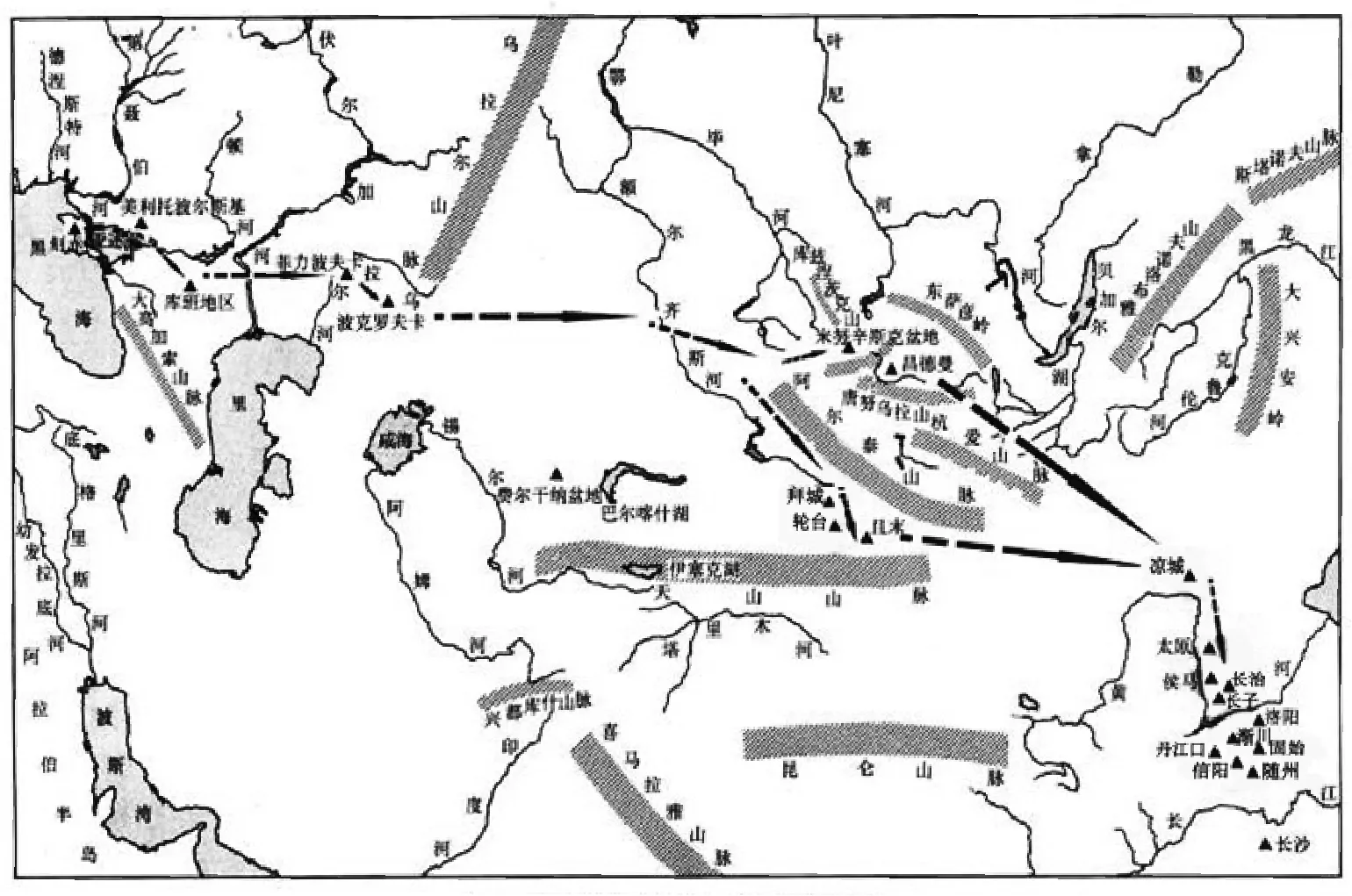

关于蜻蜓眼珠传入中国的通道和途径,学术界争论颇多,概括来讲,形成了南、北两路之说。持南路传入观点的认为,中国蜻蜓眼珠是古印度经东南亚,再经陆路进入云南或海路传入两广,最后进入楚地和北方;持北路传入观点的认为中国蜻蜓眼珠的传入途径是欧亚草原和丝绸之路。赵德云在大量的分析后,否定了印度是中国蜻蜓眼珠的源头和中转站,也否定了海路传入以及南路传入之说,杜宾的一张珠子分布和传播图也可以佐证这个观点,从印度经过缅甸传入中国的是石花肉红石髓珠(Etche Carnelian Beads)而不是蜻蜓眼,时间是战国末至东汉末(公元前206~公元220年)。

蜻蜓眼珠起源于埃及,流行于地中海、伊朗,通过草原民族,沿着欧亚草原一路向东,新疆地区自然先有玻璃珠的传入,达拜城、轮台,后来一路南下,到内蒙、山西,而后南下,在楚地出现大量仿制生产的基地。

湖北江陵马山M12墓管状圆柱型蜻蜓眼珠

战国陶胎蜻蜓眼珠

史前到现在远东—中国、韩国、日本的珠子及珠子材料的分布(图片来源Lois Sherr Dubin ,The History of Beads—from 30,000 B.C.to the Present )

楚中心

蜻蜓眼珠传入中国之后,为何会在楚地被发扬光大、异彩纷呈呢?楚国发展到春秋时期,吞并了汉水流域诸小国,这当中包括擅制“随侯之珠”(即蜻蜓眼珠)的随(曾)国。版图的扩张、经济的发展,给蜻蜓眼珠的生产制造提供了物质条件。楚国民族众多、文化各异,使得楚人在融合异族、包容吸纳方面尤其突出,形成了楚文化标新立异、海纳百川、富于创造的特质。曾侯乙墓出土的系列编钟、美轮美奂的蜻蜓眼珠,已展示出楚国工匠巧夺天工的技巧和天赋异禀的创造力。而楚人情感浓烈、崇尚鬼神、盛行巫术,这一点从出土文物中看得到,在屈原的《九歌》中也体现得出,作者似乎要将宇宙中所有神秘的东西都包含在内,思想极其浪漫,不拘一格。这种文化基因和蜻蜓眼珠的神奇瑰丽不谋而合,使楚国及楚文化辐射区不但形成若干生产制造中心,更形成了蜻蜓眼珠文化圈。

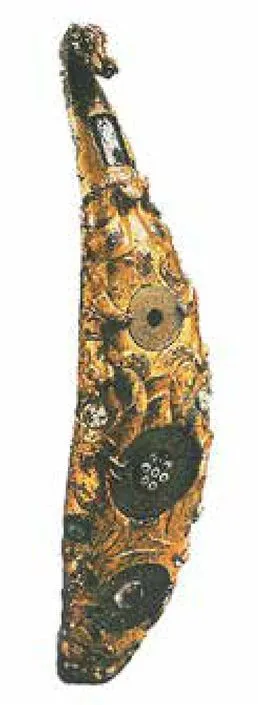

楚国王公贵族对蜻蜓眼珠的喜爱和应用达到极致,从人物装饰到器物装饰,再到墓葬装饰等。楚人的艺术天分、创造意识、审美方式使得蜻蜓眼珠不是简单的模仿,而是在形状、胎体、成分、工艺、装饰等方面都进行大胆探索,创造出神奇美丽的楚国风格蜻蜓眼珠。

早期蜻蜓眼珠进入中国路线示意(赵德云 《西周至汉晋时期中国外来珠饰研究》)

河南辉县固围村带钩上装饰的蜻蜓眼珠

多星纹复眼蜻蜓眼珠(加拿大安大略博物馆藏)

消失

蜻蜓眼珠到汉代突然消失,令人费解。我们可从三个方面来探讨。

首先,中国自产的蜻蜓眼珠属于低温铅钡玻璃,色彩艳丽但质地清脆易碎。汉代王充《论衡》曾有描述:“销烁玉石,作五色之玉,比之真玉,光不殊别”,宋代《石雅》中写道“色甚光鲜,质则轻脆”。从耐用和传承方面看,战国蜻蜓眼珠是不具备优势的。

其次,从历史变迁角度看,楚国是蜻蜓眼珠最好的传承者,在战国末期,经不住秦国的金戈铁马,最终沦陷,蜻蜓眼珠的制作工艺连同楚文化一同被摧毁,再无复苏。

最后,春秋战国时期群雄割据,诸子百家争奇斗艳,文化各放异彩,蜻蜓眼珠以其绚丽的外表和科技含量而拥有广阔的流行和发展空间。而到汉代,独尊儒术,儒家崇尚玉,“君子温润如玉”,不讲外表之华丽,更重人性之内涵。也许这一独尊和偏爱也是导致蜻蜓眼珠迅速消失的一个重要因素。