同去同去及其他

李国文

同去同去及其他

李国文

阿 Q 革命那天,喝了点酒,有些亢奋,他的思想也迸跳起来了、“造反? 有趣,……来了一阵白盔白甲的革命党,都拿着板刀、钢鞭,炸弹,洋炮,三尖两刃刀,钩镰枪,走过土谷祠,叫道,‘阿 Q!同去同去! ’于是一同去。 ……(鲁迅《阿 Q 正传》第七章《革命》)

“同去同去,于是一同去”,“同去”,当然是看得懂、讲得通的词语。 但“一同去”,可以;“同去”,读起来有点别扭,有点咬嘴。 再则,也不见同时代别的作家使用,更不见诸当代作家的笔下,是个很生僻、很罕见的词。 “同去”的“同”,乃文言文中的常用字,估计未必与先生家乡绍兴方言有关系,也就排除了“同去”地方话属性。我还查了《现代汉语辞典》,凡与“同”组合为“同志”“同学”“同胞”“同僚”“同仁”, 或反过来的 “合同”“雷同”“共同”“陪同”“相同”等词语,悉皆名词、副词,无一为动词者,所以,这个有悖于常规的“同去”,既不见古文,亦不见今文,大有可能是鲁迅先生自己创造出来的。 那是五四白话文的始创时期,造词,乃一时风气所尚。

也许觉得文中的“同去同去”简略掉两个“一”,这种试探,有点突兀,特地补上一句,“于是一同去”。 “一同去”即“同去”,他为什么要标这个新,立这个异呢?我想,这是人人都免不了要受到的时代影响。潮流总是具有强烈的裹胁力,即使巨人如鲁迅者,也不能自外于五四运动这个大环境,大气候,遑论其他?因五四而兴的白话文运动,是突如其来,一哄而起的群众运动,具有“打倒孔家店,反对八股文”的革命色彩。 斯其时也,一方面是旧词语尾大不掉,一方面是新词语风起云涌,既是一个互相磨合的时代,也是一个各显其能的时代,自然,更是一个行就行、不行就不行的尝试和实验时代。 如这篇不朽之作中,与“同去”类似的,还有“起粟”“毒毒”数个自造词,都是属于大师不那么成功的试验。 嗣后,鲁迅在他的其他小说中,也没有再用这些词语。

于是,阿 Q 的“同去同去”,遂成绝响。

尽管鲁迅先生用了这么一次,也是没有什么关系的。第一,意思是明白的,第二,汉语是有弹性的,第三,读者永远比作者聪明,这是一个绝对真理。因为作者是一个人,读者是无数人。作者写出来的东西,读者懂,作者没有写出来的东西,读者也会懂。 因为汉语的根基,是汉字,而汉字的功能,数千年来经过无数人的使用,当然,也经过数十百代人的不断丰富,其完善和完美的程度,真是臻于尽善尽美之境。因而她能够接纳一切成功的和不成功的试验。 成功的,留在那里;不成功的,也允许留在那里。 不过,成功的也许永远留在那里;不成功的,说不好经过一段岁月以后,就自动退出历史舞台。

譬如“同去”,1927 年见诸北平的《晨报副镌》,以后再也不见。 而到了 1930 年以后,那时在上海从事文学活动的作家,在他们行文中,就时不时出现“淡巴菰”“苦迭打”“烟丝披里纯”之类直接音译过来的外来语,这些词语也给那些作品,顺便作了具有时代风云的注脚,不也很好嘛?譬如一定要把意大利的佛洛伦萨,译成“翡冷翠”,写进自己的诗句里,那就必然想起诗人徐志摩,又回到那个摩登的浪漫年代,不也很令人“生的门达”吗?如果,当下还有人用“翡冷翠”,说明此公也太不合时宜了。前些日子,我翻阅明代中叶任宰辅的三杨史料, 看到明代李贤所著的《古穰杂录摘抄》,其中一则笔记起句,为“士奇晚年泥爱其子”。读到这里,顿觉“泥爱”二字眼生,查找辞书,遍觅不得。 明代焦竑所著的《玉堂丛语》,也谈到杨士奇“泥爱”这件事,题目为《惹溺》,这个“惹溺”,同样也是一个稀见词,不载于当代出版的辞典。看来,任何民族的文字语言,都是处在不停变化发展的过程之中,一些新的词语在产生,一些旧的词语在消亡。 “泥爱”和“惹溺”,便是埋葬在古籍中,属于骨灰级的古词语。看似寿终正寝,其实也未必消亡,只是读古籍的人不多,没有本事化腐朽为神奇,使其再生罢了。

语言是不会死的,只是正在使用和停止使用的差别,因为语言,在某种意义上体现着历史,所以,遂有词典的出现。 值得提醒的一点,我们每个人的寿命,都是有限的,不可能活得比一部辞书长。《康熙字典》至今仍健在,身子骨活得很硬朗,可我们爷爷的爷爷的爷爷,已不知投过多少次胎,转过多少次世。因而对某个词语的断然否定,轻易结论,妄加非议,宣判死刑,都有把话说得太早之嫌。可以不喜欢,可以拒绝用,但不必封杀。一个新词语的出现,自有其出现的需要,因而也就有其生存的空间,固然,张志和诗“风搅长空浪搅风,鱼龙混杂一川中”,但这不是不正常,而是应该视为正常的现象,只消想起朱熹的诗“问渠何得清如许,只因源头活水来”,我们便懂得,对于那些不妥、不当,甚或不通、不懂的新词语,恐怕还是要有一份雅量才好。

最近,英国的新版《牛津英语辞典》公布,2016 年增加了约1500 个新的词语,包括“脱欧公投”之类像刚出笼馒头那样新鲜的流行词,也收罗进去。这部辞典的特点是,一条词语只要进了辞典,便永不剔除。因此,此书年复一年地增厚,只好求助于电子版,因其所收词语的总数量,已达到将近 82.9 万条的海量。 至于这一年汉语的新增数量,我们的语言文字专门机构尚未有权威发布,在当下网络用语不断涌现, 外来语打破头地想争得一席之地,新的词汇肯定会有的,但其总量,应该不会有四位数之多。 我想,这很大因素决定在汉语言的巨大能量上,其适应能力,包容能力,化解能力,自净能力,是无穷无尽的。数千年来曾经活跃在汉语言周边的匈奴语、鲜卑语、西夏语、羯语、氐语,以及唐代内附的昭武九姓所使用的胡语,以及清朝视为“国语”的满语,所以渐渐式微的原因,终因不敌汉语言、汉文字太过强大的生命力。

颜之推在《颜氏家训》中讲了一则故事:“齐朝有一士大夫尝谓吾曰:‘我有一儿,年已十七,颇晓书疏,教其鲜卑语及弹琵琶,稍欲通解,以此伏事公卿,无不宠爱,亦要事也。 ’吾时俛而不答。异哉,此人之教子也!若由此业自致卿相,亦不愿汝曹为之。”这说明,南北朝时的北齐时代,鲜卑语曾经是官方提倡的一种优势语言,尽管如此,颜子推也对使用汉语的人,去学鲜卑语,大不以为然。虽然他的非议,意不在语言之争,然而,到了唐以后,不但鲜卑语,连作为一个民族存在的鲜卑,也消失在历史的烟尘之中。这是物竟天择”的进化论在起作用,也是人类文明进步发展的必然所决定,连神仙都阻挡不了的。

语言,应该是一条流动的河,她要是停滞下来,就会变为一潭死水了。所以,应该提倡试验,鼓励创新,哪怕一些不成熟的尝试,也不必当头一棒,打倒在地再说。 经过时间的沉淀,生者自生,灭者自灭,用不着“黎明即起洒扫庭除”,为保卫语言的纯洁性,而殚思极虑。古汉语从先秦开始,一直到五四新文化运动告一段落,数千年来,没有人感到有保卫其纯洁的必要,她也照样纯洁。至于清代的乾隆开四库馆,对古籍大肆改窜删削,销毁禁绝,与语言文字无关,只是出于民族自卑心理的龌龊表演而已。 文言文发展到唐诗、宋词、元曲,到明末的小品文,已经达到极致的境界,就以明人张岱的《西湖梦寻》为例,其《湖心亭看雪》一篇,二百字,堪称运用汉字达到超级水平的一例——

崇祯五年十二月,余住西湖。 大雪三日,湖中人鸟声俱绝。 是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。 雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。 湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。 到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。 见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人! ”拉余同饮。 余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者! ”

无一字可去,无一字可易,这就是中国文人数千年磨炼出来的绝顶功夫了。 文言文作者经过漫长岁月里的苦苦追寻,在文章的开篇布局上,在意境的追求升华上,在词语的精准择用上,在文字的表现技法上,以及在声韵、节奏、对仗、用典诸多方面的得心应手上,终于达到了“语不惊人死不休”空前娴熟的程度。 而近代白话文作者,假设以《阿 Q 正传》为起始点,从 1927 年到 2016年,只有何其短也的 89 年。因此,不能,也不该苛求当代白话文作者,用白话文重写一过《湖心亭看雪》,能够达到同样的精彩。甚至不禁悬想,那“舟中人两三粒而已”的“粒”,如何将其神韵用白话文表达出来,恐怕煞费苦心也不成的。 这也不奇怪,即使将《金瓶梅》《红楼梦》都囊括进来,仅仅五百年都不到的白话文写作史,当然无法与资深的文言文相颉颃。站在历史的门槛上,回顾 89 年来的白话文写作,恐怕还是处在蹒跚学步阶段,连“初唐景象”都是说不上的。只有经过好多个五百年后,白话文才能蛹化为蝶,出现真正的写作大师。日本作家川端康成在《临终的眼》里说过:“我以为艺术家不是在一代人就可以造就出来的。先祖的血脉经过几代人继承下来,才能绽开一朵花。 ”这是很有道理的真知灼见。

因此,不论如何在文坛上雄据榜首、领导风骚,也不论如何在文学上硕果累累、著作等身,也不过是川端康成所说的那朵花的一小部分。

语言,文学的基础,语言的能量,便是作家在拿捏上见本领的所在。 作家好不好,看语言;作品行不行,更要看语言。 所以说,语言是作家的命根子。 这是老生常谈,但具有真理,决非套话。 同是一副扑克牌,放在我们手里,它只是一副牌而已,然而,放在魔术师手里,它就会变出千奇百怪的戏法。 语言,对于作家来讲,也应该如此。 玩得溜的,叫大师,玩不转的,连小师也不是。 上个世纪,我曾在《小说选刊》工作过一阵,几乎读遍了当时那些大师和小师的所有小说作品(长篇小说除外),那当然不是一桩美差,因为终究读到好作品的机会不是很多,而读到说不上好,但也说不上不好的作品,却是大量的。因而也就体会到古人所言“味同嚼蜡”“不堪卒读”是种什么样的感觉了。有的人,语言轰炸,眼花缭乱,让你连气都透不过来;有的人,生怕读者不明白,你得陪着他不停地兜圈子;有的人,前言不搭后语,我是新潮我怕谁;有的人,脱节生活,不知人间为何年……总而言之,不过糟蹋语言罢了,我也不懂某些作家同仁,为什么偏要不吝笔墨,把话说完说尽呢?令人直皱眉头呢?

水墨画家作画,在一张宣纸上,洒上一小杯水,然后用笔蘸上几滴淡墨,滴于正不停扩大受潮面积的宣纸上,任其洇染。渐淡渐淡以后,加上留白部分的衬托,若在下方,点缀上“长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥”,一幅“雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白”的《湖心亭看雪》图就问世了;至于那两三粒人,就不必在画面上出现了。这不画之画,用在小说上,不说之说,欲说不说,要比说了又说,说了还说,那效果可就大不一样了。 拙者所写的一千字,落在巧者手里,也许不到八百字,就把那一千字要说的意思,都表达了。不过,咱们国家的稿费,是以字数计酬的,这样一来,减少数百字,可能要在人民币的收入上,受到一点点影响;但是语言的质量提高了,语言的能量体现了,那还是值得的。

一个作家的文学才能,有其长必有其短,其作品自然也就有人说好的同时有人说差,评价各各不一的原因,因为对文学的优劣,很难进行量化比较。我在《小说选刊》工作的时候,一个只是属于我私人的读稿习惯,比较关注语言。 作家与作家比,比什么呢?有人说比思想,有人说比真实,有人说比典型化,有人说比技巧。比来比去,人言人殊,很难分出高低。惟有语言,具有量化可能,虽然也不甚可靠,第一,不大容易做到统计学上的精确;第二,一篇两篇作品,不足以概括作者的全貌。 所以,秘而不宣,只是私下的看法。

现在,我也不写小说了,更不选小说了,说出来也就无所顾忌了。 当时,我的职业是读小说,噉饭之道,苦乐其中。 如鱼饮水,冷暖自知。 若读到熟人的作品,如见其人,如闻其声,尤其读到文中略知一二的细节,也会发出会心的一笑;若读到陌生人的作品,有击节叹赏的时候,也有遗憾再三的时候。通常,我不大容易受到别人的影响,倒不是我有多么高明,只是多年以来环境改变性格的结果,好逆向思维,不轻易从众。所以,我选小说,还是从作品的语言入手。

一是注意词语的重复出现频率,一开始也许会忽略,老在你眼下跳出来,就要警惕了。 如果不是这个作家词穷语拙、囊中羞涩,那就是疏于推敲、仓卒成章了。

二是关注作品中新鲜的、流行的、市面上常挂在人们口头上的词语,有,还是没有? 有,说明这位作家活在当代,如果没有,当然不能认定这位作家远离现实,但语言,却是最能体现出时代感的文字符号,这点文学修养都不具备,大概是需要补课了。

三是看这个作家对于古早词语的使用上,是否准确到位? 是否恰到好处? 既可以看出这位作家的学养,也可以看出这位作家驾驭文字的能力。 我是这样要求别人的,自然我也应该这样要求自己。 也许做不到,我会努力。

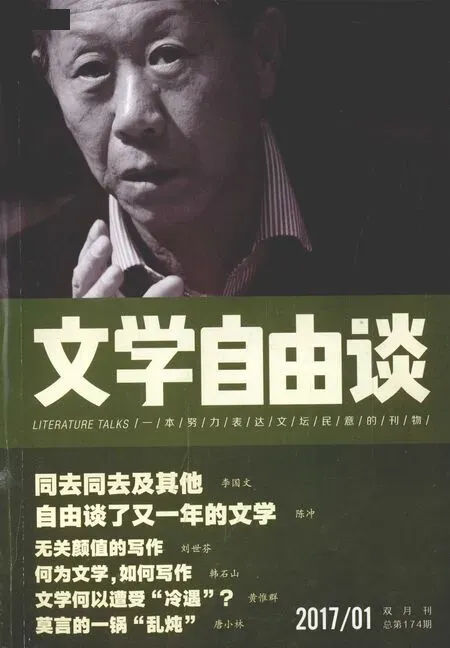

《文学自由谈》是老朋友了,因为交往多年,遂放肆地说了这许多,失敬之处,务望海涵。