北洋政府时期的地方公债探析

潘国旗

(杭州师范大学 政治与社会学院, 浙江 杭州 311121)

近现代中国的地方公债*地方公债是与中央公债(国债)相对应的一个概念。本文主要研究北洋时期狭义的地方公债,即地方政府按照一定规定和程序向社会公开发行的公债券和库券。近代中国的地方公债主要由各省、特别市发行,一般的县、市公债极少发行,且有关资料分散于各地,搜集不易,暂且不论。发轫于晚清,在国民政府时期发展到最高峰,北洋政府时期*指中华民国北京政府存在的16年,因为以北洋军阀为主要支柱,人们习惯称之为北洋政府时期。是其发展的重要阶段。近年来学界对中国公债史的研究取得了可喜的成就,但总体而言,地方公债研究仍然是一个薄弱环节,特别是对北洋政府时期地方公债的研究,仅有对少数省份的个案探讨*主要研究成果可参见张晓辉《广东近代地方公债史研究(1912—1936年)》(《暨南学报(哲学社会科学)》1992年第2期)、刘志英《近代上海的地方公债》(《财经论丛》2005年第4期)、刘晓泉《南京临时政府时期地方公债发行探讨》(《江西财经大学学报》2012年第2期)、刘杰等《清末至北洋政府时期的安徽地方公债》(《安庆师范学院学报(社会科学版)》2011年第10期)、潘国旗《近代中国地方公债研究——以江浙沪为例》(浙江大学出版社2009年版)、潘国旗等《近代中国地方公债研究——以皖川闽粤为中心的考察》(经济科学出版社2014年版)等。此外,还有数篇以中国近代地方公债为研究对象的学位论文。,缺乏整体性观照成果。本文以贾士毅的《民国财政史》(上海商务印书馆1917年版)和《民国续财政史》(上海商务印书馆1934年版)、国民政府财政部财政年鉴编纂处编的《财政年鉴》(上海商务印书馆1935年版)、凌文渊编的《省债》(银行月刊社1928年版)、万必轩的《地方公债》(大东书局1948年版)等为基本资料,结合有关省份的档案材料,拟对1911—1926年的地方公债发行总额及其用途做一统计和分析。

一

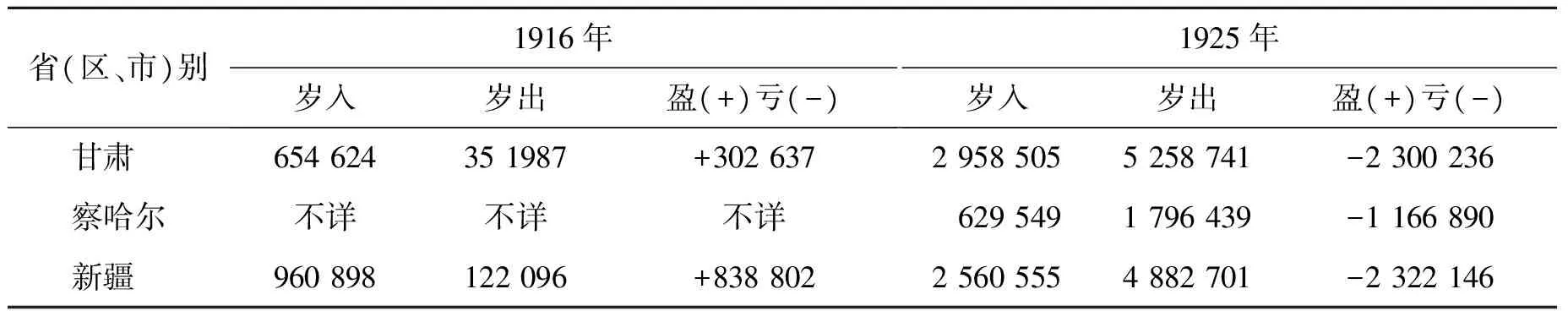

与中国封建社会的历朝财政一样,清初建立了高度中央集权的财政专权制度,但鸦片战争的爆发,特别是太平天国战争使这一高度集权的专制财政体系逐渐趋于瓦解。咸同以后直至清亡,实际上形成了中央与各省两级财政。民国政府继承了晚清在财政收支结构和管理体系方面的全部遗产(包括所欠各项债务),对于晚清已经形成的中央与各省两级财政,以及在清末新政和预备立宪中形成的地方自治财政,北洋政府给予了制度上的确认,分别于1912年冬和1913年冬拟定了《国家地方政费标准》《国家税地方税法草案》,将所有重要税源(如田赋、关税、盐税、统捐、厘金等17种税收)都划归中央收入,重要政务也由中央办理,而地方则以省为对象,仅划给一些收入规模较小的零星税源(如田赋附加税、商税、牲畜税、粮米捐、杂货捐等)。由于许多实际问题无法解决,上述两案仅实行一年多即被废除,恢复了清朝的解款办法,由各省认定解款数额,按期上解中央。虽然北洋政府时期中央与地方财政分权的改革最终未能完全推行,但中国的地方财政则在此时期正式确立,其收支在民初尚能平衡。根据《财政年鉴》所载数据,1916年各省地方财政预算出入相抵,大部分省份尚有结余,仅桂、滇、贵、晋四省略有赤字。1916年袁世凯死后,中国陷入军阀混战,各省军阀依靠武力独立于中央政府,形成一个个封建割据的小王国,地方财政呈现出极为混乱的局面。由于兵乱迭起,水患、旱灾不断发生,财政收入严重不足;支出方面,由于军队数量大增,军费成为压倒一切的岁出,导致各省普遍入不敷出。如表1所列,1925年20个省的预算,大多数省份的岁出之数都超过岁入之额,仅苏、皖、陕三省略有结余,与1916年度的预算情形迥然不同。此情形就是由于用兵省份太多,军需浩繁,军费支出漫无节制,各省军费占岁出总数的比例平均约为72%,而赣、鲁、闽、豫、川等省还远超此数[1]1388。

表1 1916年与1925年各省(区、市)地方预算对照表 单位:元

续表1

资料来源: 1916年数据根据国民政府财政部财政年鉴编纂处编《财政年鉴》第13篇(上海商务印书馆1935年版,第1950-1952页)整理;1925年数据根据贾士毅《民国续财政史(一)》(上海商务印书馆1932年版,第151-152页)整理。本文中的“元”或“万元”除注明外皆指银圆。

北洋政府时期政局混乱,财政资料散乱不全,记载各省地方实际收支情况的材料大多一鳞半爪,很难查明各省历年的财政收支全貌,表1所列两年各省财政收支数字仅是预算数,与实际情形有一定差距,但从这两年的预算数字仍可看出这一时期地方财政的大概趋势,即各省的财政状况逐渐恶化,入不敷出的省份逐年增加,且程度愈来愈严重。造成这一状况的根本原因是整个北洋时期各省的军队数和兵饷数逐年递增,无法控制。由于亏空日甚,各地方政府为筹款而无所不用其极,除截留国税、加征附捐、增设杂税外,还以举债弥补。关于北洋政府时期的地方外债,已有专文论述*关于这个问题,可参见张侃《论北洋时期地方政府外债》,载《中国社会经济史研究》2000年第1期,第69-79 页。,下面着重分析狭义的地方公债,即地方政府以公债、库券形式举借的内债。

二

关于北洋政府时期地方公债的发行总额,因资料的分散和缺失,至今没有准确的统计数字,使进一步分析这一时期的公债政策和公债作用变得困难。贾士毅在《民国续财政史》中参考凌文渊的《省债》一书,制作了“历年地方公债简表”。根据该表计算,这一时期的地方公债发行额*此处和下文的“发行额”都是指公债条例上规定的发行定额。因受发行折扣、手续费和募销困难等影响,发行定额与实际发行额(“实募额”)有较大差异,下文详论。为7 933.34万元[2]186-190。因当时环境所限,材料难搜,多有缺略。笔者在参考贾氏简表的基础上,结合各省档案馆所藏文献、地方志和万必轩的《地方公债》等资料,整理出相对完整的统计数字,分省(区、市)简述如下。

江西省在此时期发行的公债最多,共17种,大多为筹措军政各费而发行,分别是1911年的“民国元年地方公债”22.9万元、1916年6月的“民国五年第一次短期公债”30万元、1916年9月的“民国五年第二次短期公债”20万元、1917年6月的“民国六年第一次短期公债”30.4万元、1917年11月的“民国六年第二次短期公债”16.3万元、1918年3月的“金库证券”80万元和“民国七年第一次地方短期公债”148.6万元。1918年12月还发行了“民国七年第二次地方短期公债”111.8万元,也是用于筹措军政费用,但该债因担保基金不足,6个月后无法清偿,只得于1919年5月发行“民国八年第一次地方短期公债”158.7万元用以偿还。此后,江西执政当局如法炮制,多以下次债款弥补上次基金之不足,分别发行了“民国八年第二次地方短期公债”133.7万元、“民国九年第一次地方短期公债”198.2万元、“民国九年第二次地方短期公债”169.6万元、“民国十年第一次地方短期公债”163.5万元、“民国十年江西省地方公债”800万元。这6次公债的用途表面上看是借新还旧,实质上仍可归为军政费用一类。1921年后筹措军政费用的公债还有两次,即同年8月发行的“民国十年第二次短期公债”24.3万元和1925年2月发行的“江西省有利流通券”160万元。北洋政府时期江西省发行的17种公债中唯一称得上用于“有利”事业的是1916年的“币制公债”400万元,为整理金融而发行。上述17种公债发行总额计2 668万元,无论是举借次数还是金额,江西均居本期全国第一。究其原因,乃1913年后相继督赣的李纯、陈光远、蔡成勋、方本仁、邓如琢都是客籍北洋军人,因为扩军备战和聚敛财富,军费与日俱增,预算不能编制执行,只能靠借债度日,该省财政吃紧程度可见一斑。

紧随其后的是浙江省。该省本税源较丰,但因民国肇始,政局变更,增练师旅,添设机关,军政各费支出骤然膨胀,历年财政亏耗全赖发行公债和向银行等借款以弥补。本期内浙江省共募债8种:1911年为筹措军政各费而发行的“维持市面公债”100万元,1912年为弥补财政不敷而发行的“爱国公债”500万元;此后,该省财政厅因省库支绌,连续4次募举定期借款用以弥补,分别为1920年“省财政厅第一次定期借款”150万元、1922年“省财政厅第二次定期借款”200万元、1923年“省财政厅第三次定期借款”150万元和1924年“省财政厅第四次定期借款”200万元。1924年9月,因江浙战事爆发,军用大增,加以兵燹之后处理善后事宜需款紧迫,于是再发行“浙江善后公债”300万元。至1926年5月,浙江历年借款积欠已达千万元,除募集公债偿还旧欠外,别无他法,乃于当年发行“整理旧欠公债”360万元。以上债额共计1 960万元。

除赣浙两省外,居发行榜前六位的还有直隶、广东、湖南和江苏。直隶(1928年改称河北)省在北洋时期为各派军阀逐鹿之地,军政费用浩繁,省库支绌,公债库券年有发行,现有据可查的分别为:1920年12月为救济灾民而发行“直隶赈灾公债”120万元,1921年1月为军事善后而发行“直隶(第)四次公债”*1918年前直隶曾三次发行公债,前两次“直隶公债”在清末发行,第三次在1917年发行,但此次公债的详情已无从查考,只能从略。另,直隶第四次公债和下文的第五、第六次公债原债名均省略了“第”字。300万元,1923年10月为筹办各种兴利事业而发行“直隶兴利公债”100万元,1925年1月为赈济水灾而发行“直隶第五次公债”300万元,1926年5月发行“直隶善后短期公债”400万元(筹措善后军费)。1926年11月和12月,该省还先后发行了“直隶省(第)六次公债”600万元(弥补财政不敷)和“直隶省第二次兴利公债”110万元(筹办兴利事业)。以上7种公债发行额共计1 930万元。广东是中国东南沿海经济较为发达的省份之一,但自辛亥革命后,粤省政局更迭,战乱频繁,以致民生凋敝;孙中山曾数次在粤组建革命政权,所需政费粮饷多由该省筹拨,广东国民政府与广东省之间的收支无法划清,财政陷于困境,故在发钞之外,遂赖举债以为补苴,北洋政府时期共发行公债4种*广东国民政府发行的两次有奖公债因具有国债性质而未计入。:1912年“广东地方劝业有奖公债”1 000万毫银(约合833.33万银圆,用于兴办实业),1916年12月“民国五年内国公债”100万毫银(约合83.33万银圆,办理善后),1919年1月“广东省维持纸币八厘短期公债”150万元(用于维持中国银行广东分行纸币),1921年3月“广东地方善后内国公债”500万毫银(约合416.67万银圆,办理善后),以上债项折合银圆共计1 483.33万元。湖南省物阜民丰,税源较畅,其财政收支本可自给,但自民国以后,政局多变,军事频仍,因受军费之累,收支无法平衡,乃屡次举债,以资弥补:1911年的“民国元年筹饷公债”500万元(筹措军饷),1917年的“湖南省地方有奖公债”500万元(用于整理湖南银行纸币),1919年的“湖南定期有利金库证券”300万元(维持省库支出),1922年的“湖南省路地价债券”80万元(修筑省路、购地给价),共计1 380万元。江苏交通发达,税收较好,但因地处长江下游,水灾频发,加以民国后连年混战,饷糈繁重,故1920年以后债累日增,本期内共发行省债4种:1912年“江苏省第一次公债票”100万元(筹措军政费用),1921年“增比公债”200万元(弥补财政赤字),1922年“江苏省国家分金库灾歉善后公债”700万元(灾歉善后),1924年“江苏省兑换券”100万元(筹措军政费用),债额总计1 100万元。

上述赣、浙、粤、湘、苏和直隶六省的公债发行额均在一千万元以上,共计10 521.33万元,占到本期省债总额的72%以上;其余省份的发债额大都较小,如湖北仅发行了3种省债,即“民国十年湖北省军需公债”200万元(用于发放积欠军饷和清理旧债)、“民国十三年湖北省金库券”240万元(弥补财政不敷)和“民国十五年湖北省短期金库券”300万元(弥补财政不敷),共计740万元。福建省在本期共发行了8种公债、库券,分别为:1912年“南洋军务公债”30.7万元(筹措军政各费),1918年“军需公债”100万元(抵还厦门船坞借款),“民国八年内国公债”121.81万元(筹措政费),1920年“金库有利证券”100万元(拨充军需),1924年“军需善后借款证券”120万元(充善后军需)和“军用短期证券”80万元(筹措临时军事费用),1926年“第一期地方公债”60万元和“第二期地方公债”80万元(均为筹措军费而发),总额为692.51万元。再如安徽,共发行了12种省债:1913年“安徽米商公债”30万两漕平银(约合41.7万银圆,代皖路公司还洋债),1914年“安徽地方短期公债”40万元(回笼安徽中华银行市面纸币),1919年“安徽省八厘公债”100万元(筹措军政费用),1921年“安徽赈灾短期公债”60万元(赈济水灾),同年还发行了“民国十年金库证券”30万元(用于军需)。此后至1926年,皖省每年发行金库证券以筹措军政费用,分别为“民国十一年金库证券”65万元、“民国十二年金库证券”60万元、“民国十三年金库证券”30万元、“民国十四年金库证券”60万元、“民国十五年金库证券”120万元;1925、1926两年除金库证券外,还发行了“安徽省盐余库券”40万元和“安徽米商公债”30万两漕平银(约合41.7万银圆),都用于军需。就发债种类而言,安徽在此时期各省中名列第二,但每债数额大都在100万元以下,共计债额688.4万元,排在各省的第9位。究其原因,皖省本不富裕,民国以后由于政局动荡,军费奇高,加以灾害频发,财政困厄,只得以预征田赋和发行公债等为补苴之方。当然,如前所述,其余各省的财政状况并不比安徽好多少,普遍收不敷支,只得以举债来平衡预算,具体的发行情况如下:四川共发行3种省债,即1920年“军事有奖公债”300万元(筹措军需)、1921年“临时军事公债”300万元(筹措军需、整理省财政)、1925年“临时军费六厘公债”80万元(清理旧债),总计680万元。奉天发行省债2种,即“民国四年省公债”260.11万元和“民国七年省公债”326.11万元,债额共计586.22万元。河南、甘肃和贵州也各发行公债2种,河南为“民国七年河南省公债”100万元(筹措设立地方银行资本金)和“民国十年河南省临时公债”120万元(筹措设立地方银行资本金),共计220万元;甘肃省2种为:1919年“甘肃省七厘短期公债”70万两(约合96.72万元,拨付军饷)、1920年“甘肃省金库券”40万两(约合55.28万元,筹措军政各费),两债共折合银圆152万元;贵州省2种,即1913年发行的“临时公债”13.42万元(支付军政各费)和1923年的“定期有利兑券”100万元(筹措设立贵州银行资本金),债额共计113.42万元。热河和北京*北京在北洋政府时期被划为京兆特别行政区,其地位与省相似。各发行1种公债,都用于军需,分别为热河“民国八年七厘公债”39.48万元和1924年“京兆短期公债”100万元。上海自清道光末年开埠后逐渐成为近代中国最大的工商业城市和经济中心,北洋政府时期的上海华界共发行3次地方公债,即“民国元年上海市政厅公债”4万两(约合银圆5.48万元)、“民国十一年整顿路政公债”10万两(约合银圆13.7万元)和“民国十四年整顿桥路公债”20万两(约合银圆27.4万元),共计折合银圆约46.6万元,第一次公债用于政费,另外两次是为筹措修建道路或桥梁资金而发行。

从1911年至1926年,江西、浙江等17省(区、市)地方公债的发行额共计14 579.96万元*根据凌文渊《省债》(银行月刊社1928年版)、贾士毅《民国续财政史(七)》(上海商务印书馆1934年版,第186-191页)、万必轩《地方公债》(大东书局1948年版,第13-70页)等资料整理。。因掌握的资料所限,这一数字仍然不能说十分完备。特别需要说明的是,统计北洋时期的地方公债总额本应以实际发行额即“实募额”为准,以便做出更精确的分析,但因涉及省份众多,且资料匮乏,暂时无法做到。从笔者目前掌握的有统计数据的少数几省的实募额情况看,甘肃省的实募成绩最好,2种省债实际发行额约合149.6万元,与发行额(152万元)之比为98.4%;江西次之,17种公债的实募额为2 307.2万元,与发行额(2 668万元)之比为86.5%;浙江8种公债的实募额为1 425.86万元,与发行额(1 960万元)之比为72.75%;上海3种公债的实募额为28.17万元,与发行额(46.6万元)之比为60.45%;湖南的实募率最低,仅为42.17%(3种公债的实募额和发行额分别为582万元和1 380万元)。上述5省的实募率平均为72.05%,与同期中央公债(国债)的实募成绩基本相当*关于这个问题,可参见拙作《北洋政府时期国内公债总额及其作用评析》,载《近代史研究》2007年第1期,第80页。据该文统计,1912—1926年北洋政府财政部以债券形式举借的国内公债的发行定额共计83 718.35万元,实发额58 725.61万元,实发额约为发行定额的70.15%。。

三

对北洋政府时期地方公债的评价,从目前仅有的少量研究成果看,大多持否定观点:有人称之为“地方公债之紊乱时期”[3]3;也有观点认为“民六以后,省自为政,尤不免滥行募债,遂致债额日高,地方财政日陷于困难之一途”[4]2413;还有人认为,“二十余年间(指1911—1934年,引者按)所举地方债款,无虑数十种,按诸实在用途,无非补助军费、弥补省库,其因振兴地方事业而筹集债款者,实属罕见”[2]185。从北洋时期地方公债的用途及管理而言,这些评价基本上是正确的。根据对前述各省(区、市)所发债项用途的考察,本期14 579.96万元的地方公债发行额中,有3 638.41万元用于军政费用,占总额的24.95%;有3 581.7万元(约占总额的24.57%)债款为“弥补财政不敷”,这类债款的绝大部分同样被用于军费。前面已经分析过,造成这一时期地方财政不断走向恶化、入不敷出的省份逐年增加且程度愈来愈严重的根本原因是各省的军队数和兵饷数无法控制,所谓“弥补财政不敷”只是军费支出的别名罢了;在公债条例上规定为“整理及偿还旧债”的2 505.4万元(约占总额的17.18%)也是出于同样目的,因为旧债的发行主要就是为了弥补其时军政费用的不足。上述3项用途公债合计达9 725.51万元,占发行总额的66.7%。除此之外,用于“筹建地方银行、整理金融”的1 410万元(约占总额的9.67%)债额可能有个别债项被挪用于军政费用,但可以肯定基本都用于调剂地方金融;用于“兴办实业、筑路修桥”的债额为1 164.45万元(约占总额的7.99%),用于“赈灾、善后”的债款为2 280万元(占比15.64%)。详见表2。

表2 1911—1926年各省(区、市)公债用途一览表

注: 根据前文所述17省(区、市)所发公债整理统计。一种公债中载有两种以上用途的,各按债额的1/2计算,三种用途各按1/3计算。另,奉天省的两次公债(共计586.22万元)在目前的材料中未载明具体用途,暂计入最常见的“弥补财政不敷”中。尽管此种统计算不上很精确,但基本上能反映出本期地方公债用途的概貌。

北洋政府时期大部分省的军政首脑为都督(将军、督军),不仅可以统领本省的军队,事实上,凡一省的行政、司法及北洋中央政府直辖的铁路、税收、钱粮等也莫不被军政长官把持和支配,省长成为附庸,只能任都督在省内自由处置民事,兴兵作乱[5]258。故表2所列“筹措军政费”“弥补财政不敷”等前三项主要用途大部分被用于军费是无疑的,由此,说这一时期的地方公债大量是为军阀混战服务,具有浓厚的封建性军事性质,大体上是不错的。

历史是在各种事物错综复杂的相互矛盾中前进的。评价北洋政府时期地方公债的作用不能局限于公债收入的直接用途这样相对狭隘的视野。众所周知,中国的现代化发端于晚清,继承于民国,北洋政府时期开启了中国社会由传统向现代转型的新时代。在这个新陈代谢的时代,各种新生事物先后登上历史舞台,但尚在被人们认可的过程中;各种新制度逐渐建立,但尚需时日加以完善,近代中国的公债制度也是如此。笔者曾提出晚清、北洋时期的中央政府公债在三个方面具有一定的积极意义和进步性:第一,近现代中国国内公债的发行突破了古代惯用的捐输、报效等封建落后的筹款方式,而采用借债的方式应付政府的紧急财政需要,在财政手段和财政观念上都具有进步意义;第二,近现代中国的内债从用途上讲也并非全部用于军政费用,事实上对交通、教育、水利、赈灾及实业建设等也起到了一定的积极作用;第三,在北洋政府公债政策的刺激下,中国近现代银行业迅速发展起来,促进了中国经济的现代化[6]108。这三点评价对北洋时期的地方公债基本上是适用的,申论如下:

1.现代意义上的公债是以公共信用为基础而产生的一种弥补财政不敷的非常收入。与税收等其他公共收入不同,公债收入是基于自愿原则而取得的,一般须如期偿还。在北洋政府这样一个因政局不稳而导致的混乱时期,各地方军阀政府为筹措军费而不择手段,如强借、勒索和预征等在各省皆司空见惯。据不完全统计,各省的强迫借款,1924年约为2 830万元,1925年约为5 436万元,1926年上半年约为10 400万元[7]517。此类强迫借款几乎随时随地都有,造成的直接后果是商民同样遭殃。相比这种无异于勒索的公开掠夺,通过发行公债以取得军政费用的方法无疑是一种进步。因为公债对信用观念、信用制度的萌生和发育都有积极影响,也更符合现代财政的发展方向。

2.北洋政府时期所发行的14 579.96万元地方公债,虽然超过66%被用于军政费用和弥补财政不敷,但仍有少量用于兴办实业、筑路修桥(计1 164.45万元),如两次“直隶兴利公债”“广东地方劝业有奖公债”“湖南省路地价债券”及上海的“整顿路政公债”与“整顿桥路公债”等。这些借款虽然仅占本期公债发行总额的8%,且也有少量可能被移作他用,但大部分还是投入到了地方事业发展。北洋政府时期,各省不但兵多成灾,各种自然灾害也频发,因战乱、灾荒而导致的大量难民亟须救济,因此而发行的“赈灾、善后”公债计2 280万元(约占总额的15.64%),虽然此类公债中也有个别是地方军阀假借“办理善后”实则筹措军费而发行,但大部分还是被用于赈灾和善后,应予以基本肯定。至于用于“筹建地方银行、整理金融”的1 410万元公债,笔者认为也应基本肯定。

3.地方公债对筹建地方银行、稳定地方金融起到了一定作用。民国初年的各省地方银行是在清末官银钱行号基础上发展起来的。这些清末建立的地方官银钱局因发行过滥,信用尽失,在辛亥革命中纷纷倒闭,有的则改组为省银行,以经理本省金库事宜。故在民国初年出现了一个设立地方银行的小高潮,至1918年已有浙江地方银行、福建省银行等20余家,至1925年更是达到了38家[8]836-837,几乎无省不有。这些地方银行大多为官办或官商合办,资本一般在数万元至百万余元不等,官股多由省库拨付,也有的以公债充之,如1923年成立的河南省银行,其资本金125万元即由“民国十年河南省临时公债”及厘税增收项下指拨[9]395;袁祖铭主政贵州时期,因原贵州银行垫支财政款项过巨被裁撤,决定再次筹建贵州银行,其资本金100万元系由1923年的“贵州定期有利兑券”充之。另外,江西省从1921年到1923年先后成立了江西银行、赣省银行、江西赣垣公共银行、江西官银号(非清代官银号的继续)4家地方银行,均属官商合办形式,资金总额分别在10万元至200万元之间,开办时各家银行都用公债垫付资本,如江西银行资本中公债有100万元,公共银行有公债25万元等[10]109。可见,此类以公债充当地方银行资本金的事例并非个案。

正如以往许多学者所指出的那样,这一时期地方银行的主要业务包括发行货币、代理公库、代发公债和经营汇兑、储蓄等,而其中心任务是为执政当局垫款,充当其财政工具,这也是各省政府创办地方银行的直接原因。地方银行在此十几年的发展中自觉或不自觉地与地方财政结下了不解之缘,以致不少地方银行的货币发行几处于失控状态,完全受地方军阀的操纵。虽然当时的中央政府也制定过一些限制措施,如财政部先后颁行《取缔纸币条例》《银行稽查》《各省官银钱行号监理官章程》等,然而在军阀割据状况下,中央号令不行,各省并未遵办。需要指出的是,由于各省的政治经济条件不同,各家银行成立时的具体情况不同,为政当局对自己所办银行的干预、控制、运用的手法和程度也各有不同,故各省地方银行发行钞票的程度并非完全一样。比较而言,东三省(奉天、吉林、黑龙江)、江西、河南、湖北、湖南、四川等省之银钱行号所发纸币额数最多,而江苏、浙江、热河、广东、安徽等省银钱行号所发之纸币或额数甚少,或已经收回[11]235-236。

以成立于1912年的江苏银行为例,虽然该行资本金100万元全部来之于省库,但在陈光甫执掌江苏银行时,他主动放弃了省政当局授予该行的纸币发行权,以避免省政当局向该行任意索款;同时他按照商业银行的常规要求,从业务管理上进行谋划、设计,使江苏银行在上海这样的金融中心起到了促进民族工商业发展的作用。但由于江苏银行的资本金来自省库,必然不能回避省政当局包括省财政的干预,但总体来说,江苏银行在业务上的独立自主性,陈光甫及其之后的历任总经理基本能维持[9]256。

再如浙江实业银行,原称浙江银行,成立于宣统元年(1909),系官商合办,后因亏损甚巨,民国后由浙江军政府加以改组(1912年2月),仍为官商合办,计实收资本72万余元,于1915年6月改名为浙江地方实业银行(以示该行以发展实业为宗旨),并把业务重心移往上海,营业数年,信用尚好,其代理金库、汇兑划拨等业务范围较广,获利较丰,至1923年实收资本增至176万元。与其他大多数地方银行不同,浙江地方实业银行发行纸币较有节制,该行历年发行钞票甚少,自清末至1915年7月停止发行,共发行银行票约380万元,至1917年5月共收回378万余元,其未收回者仅1.2万余元[12]3204-3205。由于该行为官商合办,难免会出现官商矛盾以致最终于1923年3月正式宣布分家:上海分行、汉口分行划归商股所有,定名为“浙江实业银行”,成为一家完全的商业银行;杭州、兰溪、海门三分行划归官股所有,定名为“浙江地方银行”。浙江地方银行成立后,由省议会议订了地方银行条例,以省财政厅长司监督之责。这样,该行就从一个具有双重性质的地方实业银行变为一家完全官办的地方金融机构。

当然,像江苏银行和浙江地方实业银行这样发行纸币比较节制、能较好处理与地方政府关系的地方银行毕竟是少数,大多数的地方银行为应付省政当局漫无节制的垫款要求,只能将货币发行作为银行的主要业务,最终导致发行过滥,发生挤兑风潮,扰乱当地的金融市场。当金融风波发生后,执政当局为维持自己的统治,需采取一些应急措施加以善后,而发行公债即为其中之一。如成立于1912年的江西民国银行(实收资本金87万余元),属于官商合办的地方银行,主要经营全省公款汇兑、工商产业存放款和代理本省金库。由于该行一方面受到地方当局的扶助,一方面又得益于江西民族产业的发展,很快打开了局面,仅一两年便在省内外设有分行16处、汇兑所14处。此时的江西民国银行信用尚好,纸币流通颇为畅达,成为“执握江西金融之枢纽”,并为李烈钧反袁起义扩充军备打下了一定的经济基础。“二次革命”失败后,江西政权落入北洋军阀李纯手中。李纯为筹措巨额军费和中饱私囊,便采取增捐增税、发行钞票等手段进行搜刮。到1914年夏,江西民国银行发行纸币已超出500万元,导致纸币贬值,价格一直跌至七折以下。与此同时,该行在省内外的分行纷纷告亏。至1916年4月,江西民国银行在惨淡经营中已无法维持,被迫停业,改为江西民国银行整理处,由江西地方当局出面整理纸币,为此而发行江西“币制公债”400万元,专为收兑纸币之用[10]108-109。于是,江西金融稍现转机。

另一个以地方公债善后的典型为安徽中华银行。该行成立于民国初年即1912年,资本金85万元*另一说为资本金50万元,参看周葆峦《中华银行史》,见闻达等编《中国货币史银行史》第3册,(北京)书目文献出版社1996年版,第3227页。全部由省财政划拨,主办发行钞券和代理省金库,同时也办理汇款及银钱兑换。1913年7月孙中山发动二次革命,武装讨袁,安徽是南方独立省份中的主力之一,耗资颇多,该行总行和分行又遭兵抢夺,一蹶不振,只能停业。当时军队内讧,省城安庆一片混乱,现银缺乏,商家铺店拒用中华银行纸币,以致金融滞塞,全城闭市。同年8月,安徽取消独立,中华银行被北洋军阀倪嗣冲接管,该行发行的纸币虽经商民屡次请求兑现,但皆无果。至翌年7月,安徽巡按使署决定发行40万元“安徽地方短期公债”,将纸币分期兑现收回。为了做好纸币回收工作,皖省巡按使决定在省城安庆设查验处对该行历年发行的纸币进行审查编验,从1914年7月至9月历时60天,共查验该行遗留在市面上的银圆纸币35 900余元,铜圆纸币499千文[9]300-301。查验结束后,自12月1日起分期兑现,使商民损失降到最低。另外,1917年的“湖南地方有奖公债”500万元是为整理湖南银行滥发的纸币而募借,1919年的“广东省维持纸币八厘短期公债”150万元是为维持中国银行广东分行纸币而发行。此类用于筹建地方银行、整理地方金融的公债总计为1 410万元,约占本期公债总额的9.67%,应该说这部分公债对稳定当地的金融市场起到了一定的作用。

由于北洋时期的地方银行(主要是省银行)以地方政权为背景,各省创立银行的动机大多是维持地方财政的正常运转和巩固地方政权的统治,故各省财政大多依赖省银行之发行为挹注。再加上各地军阀混战,政权更迭频繁,导致地方银行经营管理混乱、腐败时生,未能充分发挥银行集中社会储蓄、贷放给工商企业的基本功能,其对地方经济发展的促进作用有限,曾饱受诟病。但如前所述,各省地方银行的情况并非完全一样,本期内也确实出现了如浙江地方实业银行(后为浙江地方银行)、江苏省银行等表现不俗的省银行,这些银行产生于沿海经济发达地区,深受上海金融业的辐射,一定程度上显示出银行对经济发展的促进作用[13]43。即便是那些纸币发行较多的地方银行,在其各个阶段的具体情况也不尽相同。随着不同时期政治经济发展的不同情况,各地方银行的业务有所增减,而对当时当地经济发展所起的作用也就有所不同,因此不能统而概之,全面否定。

总之,作为近现代中国地方公债史上艰难曲折发展的一个重要阶段,北洋政府时期的地方公债有其特定的政治环境和社会背景,无论是褒是贬,都给我们留下了深刻教训和有益启迪,为当今地方公债政策的制定和实施提供了借鉴。

[1]汪敬虞主编: 《中国近代经济史(1895—1927)》中册,北京:人民出版社,2000年。[Wang Jingyu(ed.),AnEconomicHistoryofModernChina(1895-1927)(Ⅱ), Beijing: People’s Publishing House, 2000.]

[2]贾士毅: 《民国续财政史(七)》,上海:商务印书馆,1934年。[Jia Shiyi,TheSequelofFinancialHistoryoftheRepublicofChina(Ⅶ), Shanghai: The Commercial Press, 1934.]

[3]万必轩: 《地方公债》,上海:大东书局,1948年。[Wan Bixuan,LocalBonds, Shanghai: Dadong Book Company, 1948.]

[4]国民政府财政部财政年鉴编纂处编: 《财政年鉴》第13篇,上海:商务印书馆,1935年。[Fiscal Yearbook Compilation Office of the Ministry of Finance(ed.),FiscalYearbook:Vol.13, Shanghai: The Commercial Press, 1935.]

[5]袁继成、李进修、吴德华主编: 《中华民国政治制度史》,武汉:湖北人民出版社,1991年。[Yuan Jicheng, Li Jinxiu & Wu Dehua(eds.),AHistoryofthePoliticalSystemoftheRepublicofChina, Wuhan: Hubei People’s Publishing House, 1991.]

[6]潘国旗: 《晚清、北洋时期的国内公债论略》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2008年第5期,第104-111页。[Pan Guoqi,″On the Internal Debt of the Late Qing Dynasty and the Northern Warlords Government,″JournalofZhejiangUniversity(HumanitiesandSocialSciences), No.5(2008), pp.104-111.]

[7]章伯锋、李宗一主编: 《北洋军阀(1912—1928)》第1卷,武汉:武汉出版社,1989年。[Zhang Bofeng & Li Zongyi(eds.),NorthernWarlords(1912-1928):Vol.1, Wuhan: Wuhan Publishing House, 1989.]

[8]许涤新、吴承明主编: 《中国资本主义发展史(第二卷):旧民主主义革命时期的中国资本主义》,北京:人民出版社,1990年。[Xu Dixin & Wu Chengming(eds.),TheHistoryofCapitalisminChina,Vol.2:China’sCapitalisminOldDemocraticRevolution, Beijing: People’s Publishing House, 1990.]

[9]姜宏业主编: 《中国地方银行史》,长沙:湖南人民出版社,1991年。[Jiang Hongye(ed.),TheHistoryofChina’sLocalBanks, Changsha: Hunan People’s Publishing House, 1991.]

[10]伍常安: 《近代江西地方银行业的几个发展时期》,《历史档案》1990年第2期,第106-113页。[Wu Chang’an,″The Development Periods of Jiangxi’s Local Banks in Modern China,″HistoricalArchives, No.2(1990), pp.106-113.]

[11]贾士毅: 《民国财政史》第6编,上海:商务印书馆,1917年。[Jia Shiyi,AFinancialHistoryoftheRepublicofChina:Vol.6, Shanghai: The Commercial Press, 1917.]

[12]周葆峦: 《中华银行史》,见闻达等编: 《中国货币史银行史》第3册,北京:书目文献出版社,1996年。[Zhou Baoluan,BankHistoryofChina, in Wen Da(ed.),TheCurrencyHistoryandBankHistoryofChina:Vol.3, Beijing: Bibliographic Publishing House, 1996.]

[13]杨亚琴: 《旧中国地方银行的发展》,《上海金融》1997年第4期,第43-44页。[Yang Yaqin,″The Development of Local Banks in Old China,″ShanghaiFinance, No.4(1997), pp.43-44.]