我与《画刊》的25年

靳卫红 李一白

我与《画刊》的25年

靳卫红 李一白

《画刊》(原名《江苏画刊》),迄今已有42年历史。在20世纪80年代中期,中国当代美术迅猛发展,《画刊》是介绍新艺术和新艺术思想的重要平台,并在20世纪90年代的发展当中,成为中国当代著名的具有标志性的学术杂志。主编靳卫红就《画刊》的发展历程、艺术媒体的价值与传统纸媒在网络时代的发展等问题,与本刊展开了讨论。

艺术媒体,纸质媒体,艺术批评

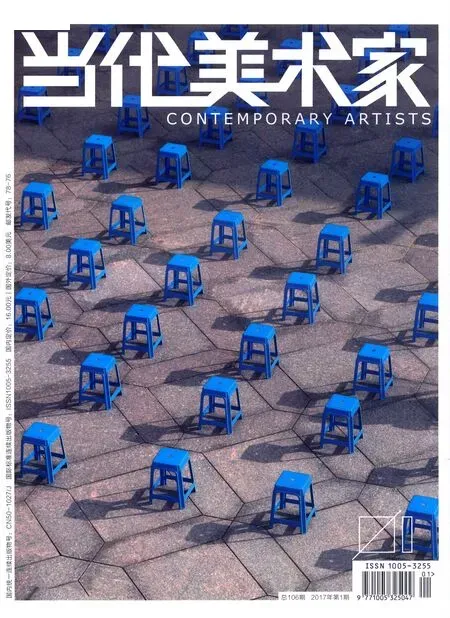

1 靳山 扯皮 塑料、铝、黏土、铁丝 51×27×31cm 20162016年第一届艺术媒体提名展《画刊》提名作品

李一白(以下简称“李”):您之前学的是中国画,是什么样的机缘让您进入了艺术媒体行业?

靳卫红(以下简称“靳”):其实以前没有“媒体”这个说法。以前我们只是把行业做一些大略的划分,我当时作为一个艺术学院的毕业生,成为美术编辑是我的一个工作出路,也是我对职业的一个想象。无论做画家还是美术编辑,感觉这些都是我们的就业范围,没有一个特别的进入媒体行业的概念。“媒体”是后来才用到的一个词。

当时的行业划分是非常含混不清的,很多的出版社里云集了大批画家,这些画家本身也是编辑,身份很模糊,这是一种中国出版行业的特殊景观。85年以来的艺术家,很多人都是编辑出身,只不过很多人没有像我这样一干干了这么长时间而已,比较早就转行了,或者有一些他们曾经工作的杂志、媒体不存在了,就另谋了其他的出路。要说机缘,这就是我们的机缘,是历史给我们的比较特殊的情景。我当时大学毕业后,觉得去《江苏画刊》做一个美术编辑是非常好的,是一件很了不起的事情,所以很努力地进入了《画刊》,成为了一名编辑。

李:《画刊》是中国现当代艺术史很重要的组成部分。80年代李小山老师在《江苏画刊》发表《当代中国画之我见》,可以说是中国的现代艺术史上很重要的事件,影响了中国画前进的方向,引发了一系列深层次的关于中国传统艺术发展问题的讨论。您90年代开始就在《画刊》工作,在从业的这些年,您有没有经历过艺术媒体影响现当代艺术发展,或因报道,直接影响了某位艺术家的艺术生涯,这样的事件呢?

靳:这样的事件非常多。你刚才提到的李小山的文章,在那个年代是十分难得的,文革之后,思想有了一些空间,大家刚刚开始思考艺术本体的一些问题。《画刊》的前身是工农兵画报,完全是为政府的舆论宣传服务的工具。到了1984年,《江苏画刊》开始改版,成为艺术类杂志,教授技法,当年有好多学画画的人,拿着《江苏画刊》可以有据可循,成为一个寻求信息来源的资讯。我在考大学之前,也订阅《画刊》,看过上面的一些画谱,或者一些艺术家对读者问题的解答,主要是为了解决技术层面的问题。

到了1985年,《江苏画刊》发表了李小山这篇文章,《画刊》的位置发生了变化,因为它真正讨论了艺术本体的问题,不完全只是形而下的一些技术的东西,它表达了人们对重建艺术史的愿望,或者说重新阐释艺术功能的一种角度。《画刊》慢慢地就变成大家关注的一本杂志。刚好又碰上了中国现当代艺术的发展,比如“85美术新潮”,《画刊》在其中推波助澜,起了很大的作用。其实我可以客观地说,那时候《画刊》并没有故意设计成为这个潮流的推动者,说实在话也不具备这种能力,可是历史选择了《画刊》。为什么这么说?因为那时候没有别的杂志和媒体。尽管说起来,80年代的中国艺术媒体是“两刊一报”,就是当年彭德老师他们做的那本《美术思潮》和我们南京这本《江苏画刊》,再加上《中国美术报》,但是由于他们比较早就停刊了,就剩下《画刊》这样一个平台,还能够发表这些信息。

从这个角度来说,《画刊》客观地变成了一个推动当代艺术创作的媒体。这种推动并不是谁有策略性地规划出来的,当然我们有几位老主编、社长,很有远见,认为媒体要跟艺术在一起,而不是为意识形态服务。他们最早的动机,就是对鲜活的艺术创作给予关注和报道。但是随着这种互相的关系——艺术创作刺激了杂志,杂志又刺激了艺术创作,《画刊》的办刊思想和目的也越来越明确,那就是“推动当代艺术”。这一办刊思想和目的是慢慢形成的,过程也非常有意思。

《画刊》已经有了这样的前奏,对于我们这些青年是吸引力极大的。我1991年进入《画刊》,在后来工作的整个经历当中,《画刊》推出的艺术家太多了,数不胜数,比如方力钧、宋永红、王劲松、曾梵志、刘炜、刘小东、徐冰、谷文达等等,几乎所有90年代活跃的中国当代艺术家都在《画刊》上有过报道,甚至是他们第一次被报道。比如曾梵志,1993年我第一次在杂志上把他的《协和三联画》发表出来,并有文章介绍。他后来还特别有感情地说起这个事,觉得这对他是一个很大的触动。因为那个时候跟现在不一样,现在有艺术市场,一位年轻的艺术家出来,有人买他的作品,他就能活下去。那个年代没有别的方式肯定他们的艺术,一个媒体介绍了他的艺术,对他来说,那就是一个很大的推动力,让他有一种存在的价值感。

1 申大鹏 海明威 布面油画 100×100cm 20162016年第一届艺术媒体提名展 《画刊》提名作品

《画刊》与艺术家们在80、90年代的相逢,有着特殊的意义——艺术家给予了《画刊》不断的刺激,《画刊》也给予了他们一种肯定。艺术家需要一个说话的平台,《画刊》承担了这样的角色,这就是我们彼此寻找的过程。在这样的意义下,当代艺术的发展跟《画刊》的推动确实是分不开的。

李:这也和《画刊》一直致力于推动当代艺术的发展,致力于批评是分不开的。80、90年代《画刊》在批评方面做得很前卫,很大胆,走在学术尖端。

靳:当代艺术在中国兴起的时候,这种艺术方式谁也不明白到底怎么解读。我觉得《画刊》还做了另外一个工作,不仅对艺术家创作进行介绍,同时也建立了自己的批评观、方法论,以及学术态度。《画刊》从90年代慢慢形成了对艺术价值的自觉的守护,它不再是简单的“拿菜随便倒在锅里就炒”,而是要选择菜式,选择一个合适的菜式。所以《画刊》很敏感地发现了当代艺术在中国解读的困难,在推介艺术作品的同时,在90年代,也掀起了好几次对艺术思想的讨论,这种讨论帮助解读当代艺术,随着讨论的深入,意识慢慢明朗起来。《画刊》在理论方面也做了很多的工作,受时代的局限,我们不能说这是完美的,但也尽了微薄之力。这些工作的意义在于它提供了一种可能性,建立一种当代艺术的话语方式。不过比较遗憾的是,这个关系在后来的发展我很不满意,我觉得他们彼此没有变成一种促进的力量,反而是相互的抵消。

比如说批评的匮乏,理论的匮乏,对艺术的评论变得陈词滥调。艺术的创作也没有真的刺激理论达到一个新的解释领域。我觉得很遗憾,也许这需要更多的时间和努力,也许我们太着急了。

李:在20世纪初,互联网开始逐渐走进每个人的生活,网络有很便捷的地方,比如说传播的快捷性、信息的丰富性,不仅可以传播图片文字,甚至还有视频、声音。网络的兴起对于传统纸媒来说造成了一定的冲击。十多年以来,网络的发展对《画刊》造成什么影响?

靳:这个影响太大了。首先网络时代、数字时代是一个了不起的时代,我自己也受益于这个时代。我们生活因此而变得更丰富,耳朵、眼睛四通八达,可是这个便捷也正在毁坏我们阅读的深度。

人们变得不耐烦,因为信息量太大。以前10天只摸1本书,现在1天要读100条信息。这些信息大大小小,你要选,可能这数量本身已经把你弄得有点不舒服了,所以只能是短暂的跟这些信息接触,标题式地阅读。毫无疑问,近10年数字化的发展,《画刊》受到的冲击很大,这不是我们一家媒体的变化,这是一个时代的变化。

传统的平面媒体都受到网络时代的影响,有很多财力雄厚、资源充足的,可能立刻就制造网络版,跟网络紧密拥抱。但是我们比较困难,因为我们的背景是国企,做事没有那么快,意识也未必跟得上。6年前,我们曾经申请要办一个画刊的网站,一直到现在才给了我们回复说希望我们办网站。我说不,现在不办,因为现在根本就不知道怎么办。6年前我觉得还有可能占一块份额,大小我们且不论,至少种一个种子,可能长出什么东西来。现在根本就没这个余地和可能,办了可能反而更糟糕,更悲惨。所以现在我们暂时就利用网络上的一些平台,比如微信、微博来传播《画刊》的内容。

但是我觉得网络媒体的发展,最终往哪儿去,我还不敢说。我还不敢说它是一个彻底光明的前途,可以说这是一个不可回避的方向。但是人们也可能会因此而被破坏,我们被破坏,我们的生活方式被破坏,这对我们的冲击比较大。如果学者们只通过网络获取资讯,那就太糟糕了。平面媒体的审慎,工作的精细化,我估计在网络上比较难做到,因为他们太求快,一个事件发生,一个小时后就在网上要呈现,这对于平面媒体是不可想象的。但是平面媒体的优点在于它的精打细磨,有时间和专业的编校的队伍来保证质量的可靠性。所以这种冲击是存在的,我们也很矛盾,也很痛苦,眼看着到这种特别危急的关头,可是究竟我们是不是都走向网络,我现在还心意未决。

我觉得至少平面媒体还是有很多人需要,特殊的人会需要。

李:网络适合一部分人,纸媒适合另外一部分人,或者说是适合不同的情境。

靳:我觉得是这样,但是我真的不愿意说纸媒只适合老去的一代人,这样意味着随着老去一代人的离去,纸媒将彻底消亡。我手捧着书还是有极愉快的感觉,可是我常常疑惑这感觉是不是我们这代人才有,而年轻一代根本都没有摸过书,感觉他们不需要了。会不会这是我们跟旧时代完全靠在一起的某种习性?我经常也在想,这是旧时代的人才有的念头,还是大家都应该有的一种感觉。也许我还需要咨询更多的人,才能得到答案。

我希望人跟书的关系不是我这辈人特有的,而是一代一代能够保存下来的。这如果被改变了也是一种遗憾。如果我们坐在一间书房里,里面都是书籍,每一本书你都倾心地爱它,跟拿一个电子阅读器或平板电脑坐在空荡荡的空间,带给人的感觉是很不一样的。

李:有的人单纯地认为艺术媒体就是当代艺术的话筒和扩音器,您对此怎么看?

靳:媒体肯定有话筒跟扩音器的功能,可是如果我们只工具化地看这个问题,那是错误的,因为媒体还有它的责任。我理解,媒体的责任在于它扩音该扩音的东西,这就是媒体的立场。至于立场是什么,我们可以商量,但媒体一定要有立场,而不是今天这样、明天那样,走机会主义路线。媒体的良知跟立场,是至关重要的。在此基础之上的扩音,我完全可以认同。但是如果我们就把媒体看成是一个工具,无论什么内容,只要是跟利益挂钩,就去扩音,这是比较可怕的扩音。

李:80、90年代,中国当代艺术传播主要依靠纸媒,一是当时没有网络媒体,再是当时纸媒的数量也比较少,所以想要了解中国当代艺术的重大事件,或者批评方面的变化,只要看几大艺术媒体,就能比较清晰地了解到中国当代艺术的新的动向。但是现在媒体的数量越来越多,而且艺术发展也不仅仅受政策或批评的影响,艺术市场的力量介入得越来越多。您觉得现在艺术媒体在整个中国当代艺术发展的领域里,它的身份跟80、90年代相比是不是有一定的变化呢?

靳:我觉得媒体被别人信赖,这是很重要的一个价值诉求。一般发生重大事件,我们就会说赶快看看BBC,或者赶快看看某媒体,我们为什么会这么要求,因为这是对这个媒体长期的价值追求的信赖,也是对这个媒体整个编辑、记者、工作团队的信赖。我们现在的媒体到底还有多少能够被信赖的东西?现在市场是一个声音,是直接利益的声音。为什么我们发现艺术媒体弱了,弱在它也不完全靠专业说话,市场发出来的声音特别刺耳,媒体无能为力。因为媒体不能给予更大的利益,只能在它的价值范围内说话,声音说得大一些,再大一些,但也未必带来什么结果。如果这些声音不能变成切实的利益,它是拼不过资本的。

李:但是整个时代大的环境是很难改变的。

靳:是很难改变,我们不参与急功近利、投机的事件,与此保持距离。只要我们能辨别,就保持这个距离。我相信只有在这种态度之下,才能够被读者信任,否则你的杂志,你的媒体就是跟利益沆瀣一气,凭什么还要别人信任你?可能选择了这种方式做媒体,就要损害另外的东西。但是我相信我们现在为一本好杂志去努力的诉求,是我们唯一能走的路。

信赖几乎就是媒体所有的价值所在。我觉得没有什么比这更高的价值。

李:您现在有没有考虑对《画刊》的栏目设置、内容编排做一些改变?还是想坚持原来的风格?

靳:我们杂志的微调一直存在,但是再怎么调也没有跳出基本的大框架,因为跟美术的类别、形态要吻合,无非是对当下的批评、关注和梳理,就这两大类,然后再细分。比如说我们对当下的关注就是新闻类,对艺术史的梳理就是艺术史的构成,以及我们对一个问题的再次阐述,或者论述。基本上大的门类还是这些,没有特别多的变化。天底下没有那么多的新鲜事,所以转型的问题,对我来说其实不存在。只是把一个内容做得更好,做得更好就是转型。

创新这种思想实际上是20世纪以后的现代主义思潮带来的,其实我们活到一定年纪都明白,所谓的新东西也就是“新瓶装旧酒”,只不过大家想换一个说法把它说清楚。在这样的情况下,我们要认清创新的本质到底是什么。创新和转型的这种绝对要求,我觉得有时候是有损于质量的,当我们把问题往深去推动的时候,就会发现创新和转型自动就会实现,这不是追求形式上的创新和转型就能获得的。

李:您曾说艺术媒体还是很好玩的,请您最后谈一谈,艺术媒体这个行业,最有意思的、最吸引您的地方是哪里?

靳:艺术媒体不像别的媒体,如果是政治媒体,那当然可能也有令人激动的地方,但总的来说,在一定的条件下,还是受到更多的约束。我觉得艺术媒体比较有生机,打交道的人群也比较特点,艺术家、理论家,都是不错的人。所以,这是我认为艺术媒体还能够让我混下去的原因。

我对艺术媒体的感情并不是单纯的喜欢,有时候我甚至恨它。但是作为这其中的人,就要承担它带给你的所有。有爱有恨,才是有意思的东西。

25 years with Art Monthly

Jin Weihong Li Yibai

Art Monthly (original name was Jiangsu Pictorial Art Monthly ), isthe magazine with 42 year’s history. In the mid-1980s, Chinese contemporary artdevelops prosperously, and Art Monthly is the crucial stage to introduce new art andits thinking. In 1990s, it became the well-known and distinctive academic magazine.Jin Weihong, chief editor of Art Monthly discussed with Contemporary Artists on thetopic of the progress of Art Monthly, the value of art media and problems confrontingthe traditional print media in the age of network.

Art media, Print media, Artistic criticism

——评《全球视野下的当代艺术》