明人的花押

明人的花押

浙江大学文化遗产研究院教授

花押所以代名,故以名字而花之。它的起源,说法不一,唐书中说韦陟每书“陟”字,像是五朵云,因自号“五云体”,其后俗浸相缘,率以为常。宋人多以此为花押之初。但顾炎武例举了南北史中关于押记的大量记载,并引《韩非子》,认为花押战国时已有之,不始于后世。不过赵翼认为汉时长官批属吏符牒,只是书一“诺”字,“诺”字中“若”字有凤尾婆娑之形,故曰“凤尾诺”,顾炎武所举,不过是画诺,也就是书一“诺”字,非后世花其名可比。

花押大多破真从草,取其便于书记,且难于模仿。北宋黄伯思认为唐人及宋初前辈与人书牍,或只用押字,上表章也是如此。但到了他的时代,花押开始用于檄移公文,甚至不书自己的名字,而是别作形模,他认为不合于古法。北宋人的花押,今日虽难得一见,不过在宋人的记载中:李建中不唯以书名,他的纸尾花押,笔力亦自不凡;欧阳修与门人书札,外封多用花押;米芾给儿子米友仁的家书,花押常常有两种样子;黄庭坚的尺牍,题名“坚”字时作三字形;蔡襄的署款也常类花押之状。这些花押虽是文人细事,亦可见弄笔成妍的妙处。

唯独王安石的押字,一直遭到人们的非议。有人说他押“石”字,初横一画,右引脚中为一圈。他性子急,作圈时常不圆,往往窝溢收横,圈又多带过,就有人议论他的花押是个“歹”字。王安石听说之后,开始加意作圈。作圈不圆时,便以墨涂去,旁别作一圈,其目的无疑是要矫正物议。

使用花押的风气在南宋时似渐消歇,盖不署名有轻视之嫌。杨万里跋《薛谏议曾都官帖》云:“薛谏议曾都官与亲戚少者书,前署名而后花押,使施之今之后生,怒骂不置矣。”事实上,前人书状简尺多用押字,并非出于自大或是相轻,而是从简省以代名,不过时人不复识,见押字便怒。南宋周密也曾记载,在前朝,不仅朝廷进呈文字往往只押字而不书名,前辈简帖亦止是前面书名,其后押字,即使名刺也是如此。前书姓某起居,其后亦用押字。士大夫不用押字代名,乃一百百余年间的事。

虽说有自大轻人之嫌,但花押从未真正消失过。即以明代而论,无论是文献还是实物,皆有可资讨论者。郎瑛《七修类稿》有押字一条,他记载明人花押有时用字,有时用名,但上下多用一画,取地平天成之意,这是与过去大不相同的地方。他同时指出,“凡释褐入官者,皆以吏部画字三日,以验异时文移之真伪,故京都有卖花字者,随人意欲,必有宛转藏顿,苟知所本,则当以名,庶不乖古义云。”可见他是主张押名不押字的。

关于明人花押,在小说中所见极多,如《古今小说》《拍案惊奇》之类,无论分家析产、土地契约,或是婚约遗嘱,例有立约人与中间人的花押。在民间,花押无疑与印章一样,有着防伪的功用。值得留意的是,明代苏州文人的一些花押,也伴随着家书与契约流传了下来。

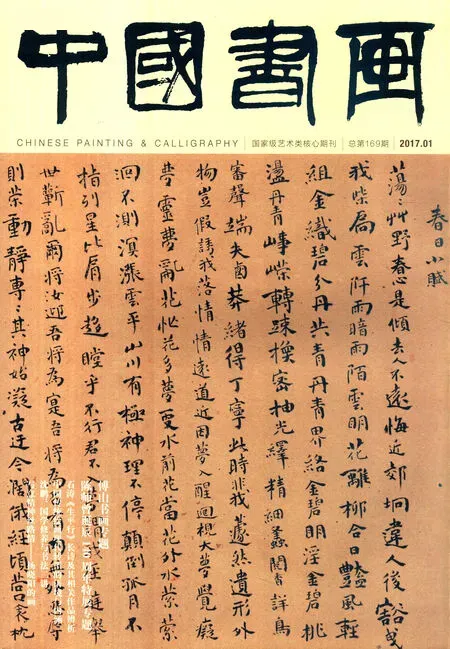

押记的目的既是防止作伪,其设计往往颇有匠心。文徵明《家书》时用“徵明”合体花押,左密右疏,看起来既像徵,又像明。如翁万戈先生藏文徵明书札卷,书于嘉靖二年(1523)春夏之间,其时文徵明因李充嗣荐,应贡入京,这些书札就是北征途中及入京后生活境况的写照。除了第一通是写给夫人吴氏的,其余八通均寄二子文彭与文嘉。从这批手札中可以了解文徵明应贡途中及供职翰林院初期的生活、心理以及官场生活中的各种人情。他的外孙姚希孟在卷后有一跋,称此卷乃“千金家报,亦千里程图”,可谓的评。无论是在信的末尾,还是外封,文徵明都使用了花押,率笔写就,同时也富于装饰性。南京博物院藏文徵明家书数封,书于1525年至1526年间,其中谈到嘉靖丙戌年(1526)的科举,袁袠在二甲,而王守卷子最好,拟在首选,不意搬乱,二甲亦未得,真是命运不济。在信中文氏也一再表露希望及早告归之意。这几封信也都不署名,用花押。与此类似的例子还有无锡博物馆所藏文彭《与文肇祉札》,书于文肇祉就选上林苑录事以后,押一“彭”字,在外形与趣味上与“徵明”颇为一致。此外,祝允明的花押见于美国宝蒙堂所藏祝氏写给儿子祝续的家书,亦是“允明”二字横向合体,且花押上下各有一横画,符合郎瑛对明人花押的观察。另一封上海图书馆所藏明人书札系名祝允明,当是花押下有残印“允□”字样误导了整理者。信中提及“苏州祝宅平安家书,烦顺带送崇安街内收”,可知必不出祝允明手笔。花押类于草书的“谨”字,上下亦各有一横画,但难以判断何人所书。

除了家书,王宠与文彭的票券也是了解明人花押的好材料。嘉靖七年(1528)王宠向袁褒借银五十两,或充当年应南京乡试之费,香港中文大学文物馆藏王宠借券云:“立票人王履吉,央文寿承作中,借到袁与之白银五十两。按月起利二分,期至十二月,一并纳还,不致有负。恐后无凭,书此为证。嘉靖七年四月□□日,立票人王履吉(押),作中人文寿承(押)。”后有归昌世、赵宧光、文柟、朱筠、翁方纲等数十人题跋(诗),一张文人的借券成为后人眼中的风雅之物。这张借券的最后有立票人王履吉及作中人文寿承的签名,同时各押其名“宠”与“彭”。文彭的花押与他的家书中一般无异,王宠的花押则夸张了宝盖及龙的右钩,其余部分则密匝不透风,虽非草书,却草意浓郁,也显得收放自如。上下各加一横画,一远一近,再次强化了花押的疏密反差。借助强烈的粗细与空间对比来强调其独特性,是吴门文人花押的重要特点。

重庆中国三峡博物馆亦藏一文彭票据,云:“文寿承收到陈处《赤壁赋》价银一百两正,余物票一纸、欠票一纸,共淬银一百两,俟京中书到,即将物来取票,是实耳。嘉靖庚申(1560)四月廿八日票。文彭(押)。见票人李太华。”此时距文徵明刚刚下世不到一年,信中提到的《赤壁赋》很可能是文家所藏苏轼墨迹,此时文彭以一百两银子变卖,同时变卖的还有其他物品,他先期支取了淬银一百两,稍后将以物品来消票。这份票据应该一式两份,陈处称“票”,文彭则称“欠票”。在这份票据上,文彭没有署名,只用花押,而见票人李太华则署名,未用花押,可见当日的契约签署并没有严格的规定。

花押在明代文人生活中使用应该相当频繁,只不过流传到今天的文人家书与契约已经是吉光片羽,所以很少引起人们的注意。但即使是少量传世的墨迹,却能帮助我们认知花押在明代的使用情况,并从中领略其设计与书写的趣味。

责任编辑:刘光

——文徵明《致妻札》