巧设情境 润物无声

一、教学思路

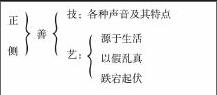

《口技》是人教版七年级下册第四单元中的一篇文言文,也是一篇经典篇目。作者林嗣环主要运用了正面描写和侧面描写相结合的手法,展现了口技表演者高超的技艺。以一“善”字统领全文,行文中渗透着作者对表演者高超技艺的赞叹。然而现在的学生提起文言文就唉声叹气,没什么兴趣。因此筆者尝试运用情境教学法,让学生从内心深处喜欢这篇文章,从而感受口技艺人技艺之“善”。

情境教学法是指在教学过程中,教师有目的地引入或创设具有一定情绪色彩、以形象为主体的具体场景,引起学生一定的态度体验,从而帮助学生理解教材的教学方法。情境教学法的核心在于激发学生的情感。情境教学,是在对社会和生活进一步提炼和加工后才影响学生的。因此,在教学设计中笔者设计了三个环节引导学生进入情境。第一环节,课前布置学生自主梳理文章内容,引导学生熟悉口技表演的场面。当学生通过讨论解决这个问题后,自然会关注到正面描写和侧面描写。第二环节中,以教师示范和学生表演的形式,抓住关键字词句,引导学生体会技艺之“善”。顺利过渡到第三环节,在熟悉文本,进而品读的基础上,尝试背诵经典。三个环节设置,环环相扣,巧设情境,润物无声。

二、教学设计

1.教学目标

(1)熟读并背诵课文。

(2)学习正面与侧面描写相结合的方法,体会表演的精彩。

2.教学重难点

学习正面与侧面描写相结合的方法,体会表演的精彩。

3.教学课时

第三课时。

4.教学过程

(1)复习导入

通过前两节课的学习,我们借助《古汉语字典》和书下注解梳理文中的关键词语和句子,并出示PPT检测学生的掌握程度。检测题目以通假字、古今异义、词类活用、一词多义和关键句的形式出现,检测形式为齐读、读准字音、读出感情(句子翻译)等。

(2)感悟口技艺人技艺之“善”

课前,教师要求学生在理解文章的基础上梳理文章脉络,班里有40位学生,有37个都是按照口技表演的顺序将文章分为3个部分:表演前、表演中和表演后。这说明学生的思路比较清晰,但也有个别学生(以图表形式分为宾客、口技人等形式梳理)是分小节概括段意的。此时,教师进行实物投影,出示两位分类不一致的学生的提纲。

教师引导学生:作者为我们展示了口技表演的哪些场面?宾客反应(生读)→你发现了什么?(师引导)

梳理文章发现,文中描写了以下场景:工具、作者赞叹,一家四口由睡到醒(梦中惊醒),一家四口由醒入睡,失火救火(火起群惊)等。

师提问:作者是如何把每个场景刻画得惟妙惟肖的?教师引导学生关注口技艺人的表演和观众的反应。

“遥闻”表现了怎样的听觉效果?

师示范:“遥闻”说明声音之远,“深巷”表明在外面,(在夜晚)听到深巷远处传来狗叫声,更能衬托出当时环境的寂静。学生接着听到了妇人惊觉欠伸,其夫呓语的声音。这些描写从正面表现了口技艺人表演的高超,也就是文中的“善”。感觉这些离听众越来越近,表明声音经历了由远及近、由外而内的过程,接着一家四口逐次醒来,孩子哭闹声、大人喂奶声、夫叱大儿声,这些声音越来越大,最终合为一体同时发出,造成了一种奇妙的效果。

教师提问:这段除了有口技艺人的描写,还有别的描写吗?如听众的神态、动作等。

“伸颈”“侧目”是写宾客听得入了神,唯恐有所遗漏。“微笑”表示宾客对表演心领神会,感到满意。“默叹”则写宾客为表演者的技艺所折服,但又不便拍案叫好的神态,表明此时的宾客虽然入神,但仍能自持。(侧面烘托)

用鼠声衬托这种宁静,既充满生活气息,也为下文的火起群惊蓄势,暗示听众后面还有更精彩的表演。

“宾客意少舒”表明了宾客的情绪由紧张到松弛,这时的宾客已渐渐融入表演情境,随着表演内容变化心态了。

文中首先写起火和一家四口的反应,接着写到百千人、百千儿、百千犬的反应,声音越来越大、越来越杂,正可谓凡所应用、无所不有。这些描写表现出火势猛烈、火场纷乱。(生齐读,感受高潮)

听众此时已经完全进入表演之中,如临火场,急于逃命,完全不能自持,说明口技表演达到了以假乱真的绝妙境界。教师提问学生:文中除了口技人表演、观众反应,还有别的地方也可以读出这个“善”字吗?(列举了口技人的道具,四个“一”,暗示道具的简单,前后照应)

学生总结本节课。

最后,全班齐背,再次感受口技艺人的高超技艺。

三、板书

作者简介:张媛媛(1984— ),江苏淮安人,硕士,中学二级教师。