全球能源安全逆向演变与中国战略

【摘要】2014年爆发的逆向石油危机改变了过去30年以来的全球能源安全格局。一方面全球能源地缘政治更加动荡不安,另一方面主要能源消费大国在能源安全上出现分野,发达经济体的能源安全形势有所好转,尤以美国安全感为最高。新兴经济体大都面临能源安全的系统性风险,尤以中国安全风险的多元性最为突出,包括对外能源依存度的不可逆性、亚洲再平衡战略的威胁、巴黎协议框架下减缓义务对能源结构的冲击以及内生性能源安全风险的挑战等。面对系统性的安全风险,我国应统筹内外两个市场和两种资源,对内通过深化能源体制革命,对外通过“一带一路”能源合作,增强应对地缘政治冲突的能力,有效应对逆向石油危机对能源安全带来的新挑战。

【关键词】逆向石油危机 地缘政治 气候变化 能源安全战略

【中图分类号】 F416.2 【文献标识码】A

【DOI】 10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2016.22.003

2014年,正当能源消费国对廉价石油的终结感到悲观和纠结的时候,国际油价遭遇断崖式下跌,一场出乎意料的逆向石油危机发生了,先前惯性发展的事件出现了反向运动的态势。页岩气革命推动着能源供应重心的西移,重新塑造了地缘政治的方向;对处于弱复苏态势的发达经济体来说,廉价石油是久违的“红利”,对能源输出国则意味着财政危机。美国离“能源独立”的梦想近在咫尺,而中国却遭受着间歇性不安全感的折磨。巴黎协议使减排从附件Ⅰ国家的承诺转变成普遍的全球义务,导致新兴经济体出现系统性安全风险。

全球能源安全形势的演变

近两年来,全球频发的地缘政治冲突对国际能源安全提出了新的挑战。2014年先后发生了国际油价崩溃和乌克兰危机,这两起“吊诡的”事件形成的叠加效应,深刻地改变了全球能源安全的基本格局。

非常规能源的崛起改变了能源市场的竞争结构。2008年,世界经济进入康德拉捷夫周期的下降阶段(B阶段),恰在此时美国的页岩气革命取得了成功,在能源市场上形成了前所未有的叠加效应,一方面,发达经济体增长乏力,能源消费逐年降低,需求侧的逆向运动导致供求失衡。另一方面,西半球非常规能源产量激增,放大了供求失衡的局面,双重因素导致国际油价触底竞争(Race to the Bottom)。在供大于求的形势下,几年前传统消费国与新兴消费国之间的冲突,现已让位于石油输出国之间围绕市场份额的争夺,“尽管在未来相当长一段时期内,中东国家仍然是世界石油、天然气以及液化产品市场的中心,但是页岩气革命对主要的石油输出国形成了强大的地缘政治压力。”①

由于页岩油产量的爆发性增长,2014年美国石油日产量高达1172万桶,超过了沙特阿拉伯、俄罗斯等传统产油大国,这一历史性成就归功于新能源科技的贡献。如果说沙特和俄罗斯的能源蕴藏是天赋优势,那么美国则凭借新能源科技拥有了后天优势。长远而论,随着美国的液化天然气通过自由贸易跻身国际市场,美国的天然气出口将抢占市场份额,进一步挤压俄罗斯天然气的市场空间。“未来一到两年,美国应该不再需要任何液化天然气进口。美国实际上正在建造液化气出口设施并且取消液化气进口设施的建设。”②

油价暴跌加剧地缘政治的动荡。2014年以来,国际油价持续暴跌,两大基准原油双双跌破50美元/桶。此次国际油价震荡有两个表观特征:一是史上罕见的持续惨跌,二是欧佩克的产量政策匪夷所思。由此可见,盡管国际能源形势的变化与供需关系有关,但又不能完全用供求关系来解释,实际上页岩油作为一个新的变量引起了新的矛盾,这种矛盾超越了传统地缘政治的维度,突出表现为人类可持续发展的价值观与传统能源输出国现实利益之间的紧张关系,具体表现为新能源体系与传统能源体系之间的冲突。

长期以来,波斯湾一直是全球地缘政治冲突的核心区,大国对中东战略核心区的主宰、对石油资源及其流向的控制以及对陆海运输通道的扼守,构成了传统地缘政治的一个重要特征。然而,新能源的崛起正在改变传统地缘政治的逻辑。在强劲的能源需求和高油价的推动下,西半球的页岩气、油砂和重油等非常规能源得到大规模开发,导致世界能源供应重心的“西移”态势,大西洋沿岸作为全球油气生产次中心的地位凸显出来。尤其是近年来美国页岩气革命加快了新能源对传统能源的替代周期,对传统能源输出国的利益构成了现实的挑战。

在全球经济新常态下,发达经济体的石油需求已连续多年递减,由于复苏乏力,发达国家的石油需求仍将延续下降势头。根据欧佩克秘书处的数据显示,2015年美国经济温和增长,欧元区经济前景暗淡,新兴经济体增长乏力,中国经济增长减速,俄罗斯和巴西经济衰退,只有印度经济增速不减。③

同时,在过去几年高油价的刺激下,能源部门吸收了大量投资,这样就形成了投资产出与世界经济新常态的矛盾,从而导致当前石油供给过剩的局面。在过剩阶段,欧佩克集团与非欧佩克国家之间出现了市场份额的竞争。欧佩克月度报告显示,2015年成员国一直在提高产量,伊拉克计划将6月份南部出口原油量提高至创纪录高位。沙特原油产量继续增加,4月份相比上月日均增产1.4万桶。由于页岩油的开采成本较高,且生产页岩油的企业多为中小型企业,低油价逼近了它们的承受极限,甚至威胁到它们的生存,短期来看,页岩油已经失去了投资吸引力。美国能源信息局负责人谢明斯基预测,在国际油价跌至60美元/桶的情况下,美国页岩油的相关开采项目就会停止。2015年1月,美国首家页岩油公司WBH Energy由于贷款人拒绝提供更多资金而申请破产,现在不少页岩油企业都负债累累。④惠誉国际评估认为,国际石油价格下降,将对巴西已处困难状态的生物质能(乙醇)造成更大压力,乙醇等替代能源的竞争力被严重削弱。

欧佩克在其发布的战略报告中宣称,欧佩克考虑了2025年油价跌破每桶40美元的可能性。这似乎说明,低油价有可能是欧佩克实施的先发制人战略,其目的是从市场上驱逐新能源。这充分暴露了新能源的弱点及其发展悖论,即新能源的发展不得不看传统能源的“脸色”行事。

但是,美国的战略利益是广泛的,不限于狭隘的能源利益。乌克兰危机爆发后,美国充分利用国际油价的崩溃,增加了对俄罗斯经济制裁的有效性。由于遭到美欧联合制裁以及国际油气价格崩溃的双重打击,俄罗斯在这场冷战后最为激烈的地缘政治博弈中成为最大的失意者。“考虑到俄罗斯几乎60%的联邦税收都来自能源出口,天然气价格的下降甚至将会引发政治灾难。”⑤另一方面,美国作为乌克兰事件的幕后策划者,不断增长的非常规能源产量本身也是打击俄罗斯经济命脉的武器,这就放大了美欧对俄经济制裁的效应,结果使俄罗斯的能源经济和能源贸易遭受了惨重损失。“俄罗斯已经失去或者正在失去定价权,它的客户现在能更自由地购买其他供应国的资源,而且它最易开采的天然气资源已经存量告急。所有这些因素都会持续削弱俄罗斯天然气的重要性。”⑥美欧俄地缘政治冲突的激化给世界和平与安全蒙上了一层阴影。

美国历来对俄欧能源合作耿耿于怀,乌克兰危机为美国离间俄欧能源合作提供了契机,在美国的策动下,欧盟采取新的措施试图摆脱对俄罗斯能源的依赖,拆散俄欧能源关系将使欧盟摆脱依赖俄罗斯的“能源魔咒”。2015年2月,欧盟正式宣布成立“能源联盟”,企图打破俄罗斯天然气的垄断地位,恢复自由市场竞争。3月4日,西班牙、法国和葡萄牙三国政府签署了能源合作计划的《马德里声明》,这是欧盟加快内部能源联网进程、逐步减少对外部地区能源依赖迈出的重要一步,欧盟能源战略开始向南转移。⑦

石油供应重心“西移”使美国重拾能源安全感。美国是世界上“吸油成瘾”的国家,过去依靠对波斯湾等重要产油区的军事控制保障其能源安全,对进口石油的依赖度一直居高不下,2005年美国石油对外依赖度高达66.8%。自卡特政府以来,历届政府都把遥不可及的“能源独立”作为国家能源安全的终极标杆,而现在随着非常规能源的大规模开发利用,美国距此目标似已近在咫尺。2014年美国石油产量出现了有史以来的最高增长(约150万桶/日)。⑧据BP预测,2030年美国致密油的日产量可达800万桶,相当于美国石油总产量的40%。页岩气平均每年增长4%,2035年在总生产中占四分之三。⑨正是拜“页岩气革命”所赐,美国石油对外依赖度逐年下降,2015年已经降到34.5%的相对安全水平。总能源自给率则逐年提高,2013年12月自给率曾创下90%的历史纪录。据国际能源机构的报告,美国到2035年将完全实现能源独立,不再依赖进口石油,并成為能源净出口国。⑩

同时,全球能源供应重心的西移,意味着美国从西半球获得了能源安全的新依托。从地缘政治来看,整个西半球是一个封闭的地缘战略空间,区域外大国很难涉足其间,而美国“超过一半的石油进口来自加拿大、墨西哥、中美洲和南美洲,而且从墨西哥和加拿大的进口几乎全部通过输气管线。因此,西半球的全部石油进口区域要么通过输气管线,要么位于美国海军的严密控制之中。”?美国依托西半球充足而安全的能源供应,在国际能源体系中获得了行动的自由。

欧佩克的集体行动困境加剧全球能源生产过剩。根据欧佩克的生产配额制度,当油价下降、需求不足时,实行减产政策以提高油价。然而,由于欧佩克成员国的经济利益、石油储量各不相同,历来都是增产容易减产难。在此次逆向石油危机中,为了对抗美国石油,欧佩克采取不减产政策。此后油价持续下跌对欧佩克成员国的财政造成了巨大的压力,财政结构的缺陷决定了成员国难以达成一致和有效的减产行动。实际上,各国仍维持或暗中扩大产量以缓解财政紧张。尽管减产是帕累托最优,但在美国石油竞争的情况下,限产政策的前景难料,维持甚至暗中增产反而成为摆在欧佩克面前的唯一可行的选择。欧佩克的主要经济动机是实现财富最大化,成员国竭力实现资源收益的最大化。阿赫拉里(Ahrari)认为,欧佩克的价格行为本质上是一种经济行为,最重要的因素是最大化经济利益,最小化不利影响,如通货膨胀、货币贬值和经济衰退。?

更糟糕的是,两伊石油的逆向入市加重了逆向石油危机。随着战后伊拉克石油经济的重建,该国正在收复失去的国际市场份额,并且越是跌价,伊拉克越需要扩大产量。2014年,伊拉克每天出口石油245万桶。2016年9月,石油日产量达到477.4万桶,其中巴格达控制的油田日产石油422.8万桶,库尔德地区政府控制的油田日产田油64.6万桶。?2016年9月28日,欧佩克在阿尔及利亚非正式石油会议上达成了限产协议,成员国同意将产出目标设定在3250~3300万桶/日区间,但伊拉克拒绝参加欧佩克的减产计划。石油部长卢艾比表示,伊拉克正在与伊斯兰国恐怖主义分子激战,需要更多的石油出口,理应得到欧佩克限产协议的豁免。

2015年7月10日,联合国安理会通过了第2231号决议,有条件地取消对伊朗的制裁决议,这意味着已经处于低谷的国际油价将再次受到冲击。2016年9月,伊朗国家石油公司(NIOC)国际事务主任表示,伊朗要在未来两三个月内将石油产量恢复到受制裁以前的水平,即日产量400万桶。在国际原油价格遭遇断崖式暴跌之际,伊朗石油回归国际市场使伊朗成为沙特阿拉伯的劲敌,两国之间的紧张关系已经成为衡量波斯湾石油地缘政治的标杆。

我国能源安全的系统性风险

由于我国化石能源资源贫乏,再加上近30多年来工业经济的高速增长,中国已成为世界上能源安全度最低的国家之一,在逆向石油危机发生后,能源安全面临着系统性风险的威胁。一方面能源峰值导致的外生性风险继续升高,另一方面气候变化、能源结构调整又增加了新的内生性风险。

对外能源依存度具有不可逆性。中国作为增长最快的新兴经济体和全球能源消费大国,能源安全的首要威胁是能源峰值问题。中国能源过快耗竭,所有一次能源几乎都已达到或越过峰值。截至2014年底,中国石油探明储量为18.48亿吨,储采比仅为8.8年,天然气探明储量为3.46万亿立方米,储采比仅为26年,煤炭探明储量为1145亿吨,储采比为29年。?这些数据远低于世界平均值。如果对中美进行比较,可以发现,美国能源安全的资源基础明显优于中国。根据2016年BP的统计数据匡算,美国常规石油的探明储量大约相当于我国的3倍,天然气探明储量相当于我国的2.7倍,煤炭探明储量也是我国的两倍多。

我国油气对外依赖度已达到或接近危险的水平。随着工业化进程的加快,中国的能源需求以算术级增长,2014年我国石油进口量为3.72亿吨,占世界石油进口量的13.37%,原油对外依存度为59.6%,逼近6成,进口天然气580亿立方米,对外依存度达32.2%。?2015年,中国的石油对外依赖度已经达到57.8%。煤炭、天然气均需要大量进口,其中天然气对外依存度已经达到31.6%。?2018年,中俄东线天然气管道投产后,中国天然气对外依赖度可能超过50%。由于非常规能源蕴藏的匮乏,再加上地质构造的复杂性,中国实际上难以指望发生美国式的页岩气革命。

亚洲再平衡战略对能源安全的威胁。在对外能源依赖度还将持续升高的形势下,确保战略性能源运输线的安全至关重要,能源运输的安全性最终依靠的是保护运输的能力。一般来说,穿越陆地的油气管道具有相对较低的运输风险,而穿越霍尔木兹海峡和马六甲海峡等能源运输“咽喉”的远洋运输,战略风险相当高。

目前,我国仅有27.4%的进口石油通过管道运输,2010年前中国甚至没有一条国际天然气运输管道,2011年中国60%的液化气进口通过海上液化气运输船运输。反观美国,管道运输的进口石油占比高达78.9%,超过一半的石油进口来自加拿大、墨西哥、中美洲和南美洲,而从加拿大和墨西哥的进口几乎全部通过油气管道。虽然美国有38%的进口石油来源于中东和西非两个地区,但所有大西洋和太平洋航线均处于美国海军的严密控制之中。因此,基于西半球充足的能源供应,一方面,美国已接近于能源独立的目标,但“仍然需要运用军事力量保证美国的能源国际贸易。许多盟友肯定无法实现能源独立,美国将需要动用其海上力量来确保盟友能源运输所经海上路线的自由畅通。”?另一方面,对中东石油依赖的降低,使美国在波斯湾获得了行动的自由。“美国对中东地区的干预和军事介入会更为强硬,强化对中东地缘能源政治操纵,借此制衡俄罗斯、伊斯兰世界和中国的发展。”?

中国油气进口需要穿越地缘政治的敏感地带,如霍尔木兹海峡、印度洋、马六甲海峡、南中国海等,但过去几十年面临的主要安全问题还是恐怖主义袭击、海盗威胁、油轮安全和航行安全等非传统安全挑战。随着美国实行亚洲再平衡战略,我国面临的传统安全威胁明显增加。美国已在亚太地区部署重兵,包括1000多架先进战机、由200多艘先进战舰组成的航母编队以及大约14万人的军队。显然,这些军事力量威胁着我国能源运输所依赖的重要海上通道的安全。

内生性能源安全风险日益凸显。近年来,在气候变化的倒逼机制下,全球碳排放的增长速度似已进入下降通道。2014年,全球碳排放32.4GtCO2,同比2013年仅温和增长0.8%,远低于2000年以来的平均年增长率。然而,发达国家和发展中国家存在明显的分野,由于煤炭和天然气消费的减少,附件Ⅰ国家的碳排放下降了1.8%,而非附件Ⅰ国家增长了2.5%。?从长远看,由于两类国家之间形成了互逆的发展态势,使发展中国家在“自主贡献”框架下的减排压力日益增加。

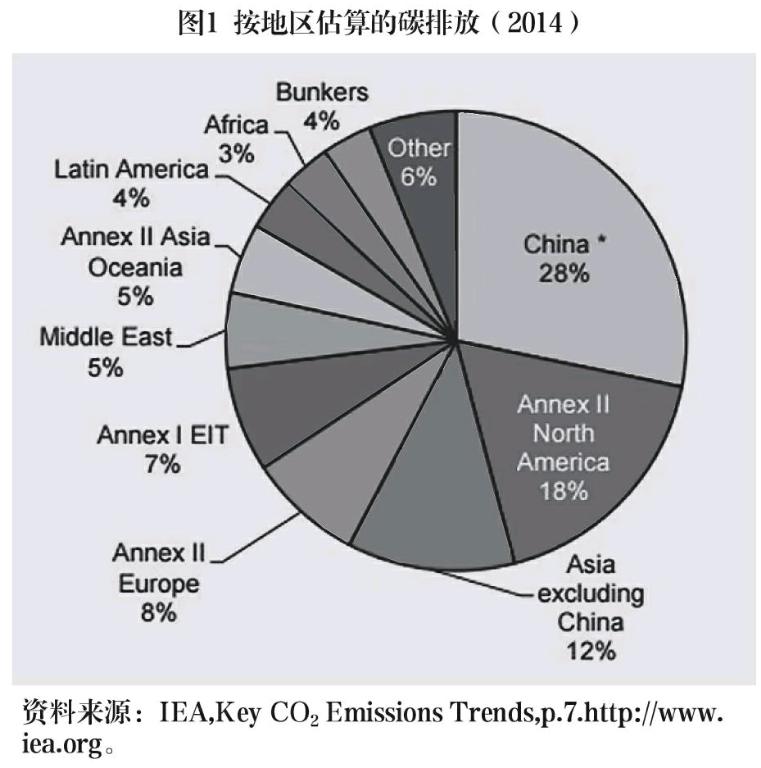

2006年,中国碳排放总量首次超过美国,引起中美在气候变化谈判中的唇枪舌战。当时,对西方国家历史排放的“问责”成为中国手里的“一根稻草”。但是,2011年之后,中国的碳排放已经大幅超过发达国家,2012年人均碳排放又赶上了欧盟,2014年中国碳排放在全球碳排放中的占比高达28%。碳排放对我国环境安全和人民健康构成了现实的威胁,已经成为我国必须予以慎重应对的能源安全新挑战,继续抓住吊诡的历史排放问题已经不合时宜,因此2015年达成了巴黎协议,它实际上解除了《京都议定书》对附件Ⅰ国家规定的强制减排义务,减缓义务相应地扩大到了全球范围,适用于世界上所有国家。

我国作为巴黎协议的签署国,承担着遏制气候变化的减排义务,在履行承诺的过程中,清洁能源驱逐传统高污染能源(煤炭)将是未来能源安全的新常态。当前,煤炭在我国一次能源消费中占比高达67.5%,成为我国能源结构调整的主要部门。据国际能源机构发布的《2015年中期煤炭市场发展报告》显示,2014年我国煤炭需求开始下降,2015年需求下降呈加速趋势。“中国的经济转型和全球环境政策,包括最近巴黎达成的气候协议,可能继续约束全球煤炭需求。”报告认为,2020年中国的煤炭需求同比2013年的需求峰值减少9.8%。?

煤炭需求减少固然有利于环境的改善,但也带来了两个方面的内生性风险。一方面,煤炭、煤电产业被逼上了生死线。由于经济发展减速,煤电等主要能源产品已经供过于求,2016年煤炭消费保持下降势头,因为主要耗能产业钢铁、建材产业都呈下降趋势。经济上,煤炭发电小时数下降,设备利用率低,造成严重的资源浪费。况且,煤炭是劳动密集型产业,提供了大量的就业岗位,随着煤炭產业的萎缩,大批煤炭工人失业,如果安置不好,有可能对社会稳定造成不利影响。

长期来看,在气候变化和减排的约束下,降低煤炭产量和消费量是大势所趋。产业升级和经济转型也要求调整能源消费结构,整个煤炭产业将形成持续可控的下降态势,而且极有可能形成不可逆性。但是,煤炭减产造成的能源需求缺口将由石油和天然气来弥补,而来自油气的新需求必然把外生能源风险推至危险点。换言之,限制煤炭需求的结果,必然是增加对外部油气资源的依赖,中国将被迫更深地卷入地缘政治的敏感地区,甚至有可能被迫直接介入地缘政治冲突。这就对能源安全的保障提出了更高的要求,能否确保能源安全,不仅要看我国是否拥有与安全追求相匹配的软实力,还要看特定情势下“锋利性权力”(sharp power)的有效性。

构建“一带一路”共同能源安全

2014年以来,世界经济危机通过其传导机制对全球能源供求格局产生了深刻的影响,过去十多年来紧张的国际能源形势有所缓和,为中国的能源外交提供了极为有利的国际条件。乌克兰危机爆发后,美俄两国的地缘政治冲突白热化,欧盟和俄罗斯的能源关系因受到美俄战略博弈的牵制而全面倒退,俄罗斯能源安全政策的重心被迫东移,从而使困难重重的中俄能源合作取得了前所未有的成功。同时,世界经济危机不仅重创了美欧日等中心国家,而且许多外围经济体同样陷入低增长或负增长的困境,能源企业的资金极为紧张,对中国能源投资的需求迅速上升,双边和多边能源合作的愿望与空间都空前扩大,为中国开辟能源外交、实现能源安全提供了历史性机遇。

全面推动市场化改革,更有效地配置资源。能源具有双重属性,既是经济商品又是政治商品,因此世界上无论资本主义国家还是社会主义国家,无论发达国家还是发展中国家,能源的生产与分配大都具有政府主导的特点。但是,自20世纪80年代石油现货市场和期货市场发展以来,市场化改革已经成为各国保障能源安全的一个重要取向,习近平总书记提出,实现能源安全,需要积极推动“四大革命”,即生产革命、消费革命、科技革命和体制革命,其中体制革命既是关键又是难点。“坚定不移推进改革,还原能源商品属性,构建有效竞争的市场结构和市场体系,形成主要由市场决定能源价格的机制,转变政府对能源的监管方式,建立健全能源法治体系。”

我国的能源市场化改革涉及四个方向:一是能源价格的市场化,政府将不再扮演生产者、分配者和定价者的角色,相应的职能将让位于市场。二是能源领域的开放。这方面,主要表现在加紧制定相应的机制、规则和法律,逐步改变能源生产和分配的非市场模式,鼓励私人企业和资本进入能源领域,将主体单一的能源经济改造成为主体多元的混合经济,形成公私资本有序竞争、公私主体混合经营、市场主导调节的新型现代能源经济。三是国际经验的借鉴。国内能源市场化改革,一方面要遵从社会主义市场经济的规定性,另一方面又要取法先进国家,合理地吸收和借鉴国际上已经成熟的经验和措施,完善顶层设计。例如,《能源宪章条约》就是国际能源市场化和法规化的范例。四是推动国内市场和国际市场的互联互通。我国与周边国家的能源合作,目前停留在狭义的能源贸易层次上,未来应将市场连通作为合作的一个重要方向。市场联通,就是改变能源单向流动的状态,使能源在我国与相关国家之间实现双向流动。在东亚区域内,通过连通各国之间的石油、天然气管道和输电网,形成相互依赖、同舟共济的共同能源安全体系。

经略“能源周边”,构筑中俄共同能源安全。2013年,习近平总书记提出“一带一路”发展战略,依靠中国与有关国家形成的双边和多边机制,推动全方位、高层次的国际合作,这一国家顶层战略赋予中国能源安全战略新的内涵。“一带一路”国际能源合作的基本目标是追求与沿线国家的共同能源安全。在国家发展和改革委员会、外交部、商务部2015年3月28日联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中特别强调,共建“一带一路”要“加强能源基础设施互联互通合作,共同维护输油、输气管道等运输通道安全。”在具体实施过程中,还需要创新思路和措施,解决一系列矛盾和挑战。

“一带一路”战略反映了我国能源外交“主攻周边,维持中东,发展非洲”的基本方向。如果说西半球丰富的能源蕴藏体现了美国能源安全的地缘优势,那么,只要细心经略,俄罗斯和中亚丰富的油气资源也足以成为我国能源安全的依托。乌克兰危机导致的美欧俄博弈,使俄罗斯与西方的关系濒临崩溃,在美欧对俄罗斯经济制裁下,俄罗斯主动调整能源战略,实行东向能源政策,为中俄能源务实合作创造了契机。2014年5月21日,中俄签署了《中俄东线天然气合作项目备忘录》。2014年9月1日,东线天然气管道俄罗斯境内段“西伯利亚力量”管道正式开工建设。俄罗斯《权力》周刊认为,中俄成功地打造了前所未有的“北京—莫斯科能源联盟”。根据《2035年前俄罗斯能源战略》,未来俄罗斯向亚太地区的能源出口在总出口中的比重将至少提高到28%,其中原油和天然气出口占比分别提高到32%和31%。这表明,亚太市场已成为俄罗斯能源安全的重要战略依托之一。

建立国际能源合作机制是实行共同能源安全的重要途径,但由于缺乏深度合作的共同价值基础,目前中俄能源合作仍限于供需合作的层面,其前景具有不确定性。中国支持俄罗斯早先提出的在上合组织框架内建立能源俱乐部的构想,希望通过能源俱乐部这一机制化安排建立稳定的供求关系,同时在提高能效和开发新能源等领域开展广泛合作。2013年,当上合组织准备“重启”能源俱乐部机制时,各成员国在跨国能源组织与对话交流平台两种方案间却摇摆不定,最终未能达成共识。由于俄罗斯特有的战略思维、民族特性和文化心理,中俄互信的基础并不牢固,俄一直担心中国崛起后挤压其战略空间,担心与中国的能源合作使其成为资源附庸国,因而国内一直存在“中国威胁论”的声音,别有用心地抛出“能源资源附庸论”“移民威胁论”和“经济扩张威胁论”等。从俄罗斯政府的行为模式来看,凡是俄罗斯对其国际地位满意且政府权力充沛时,对中俄能源合作的意愿就会下降,行动就会迟缓。而当俄罗斯对其国际地位不满时会出现两种情况,一是政府权力不足时,对华能源合作心有余而力不足,不乏意愿但缺少行动;二是对体系地位不满但政府权力充沛时,对华能源合作便会热情迫切且行动迅速。

我国自中亚、俄罗斯的能源进口主要通过管道输入,相对于从中东、非洲和拉美等地区的进口来说,在运输安全方面无疑有着先天的优势,即使在地缘政治冲突的背景下,中国与俄罗斯、中亚国家在地理上的“背靠背”关系,也足以使任何外部力量阻止能源流动的企图难以得逞。现在,中俄两国都在中亚地区有着重要的利益,中国在经济上挺进中亚的步伐不会停止,但应客观地认识到,中亚作为“后苏联空间”,俄罗斯仍然在该地区扮演主导性角色,俄罗斯组建的欧亚联盟是该地区唯一的制度化经济合作形式,如果没有俄罗斯的配合,中国在中亚地区的能源利益可能面臨难以预料的地缘政治风险。

因此,消除俄罗斯的疑虑,就要超越单纯的能源供求关系,以共同能源安全的价值观为基础,打造中俄能源安全共同体,促进中俄油气合作向更深的层次发展,包括修建中俄西线天然气管道、东西伯利亚和北海大陆架的勘探开发、建设远东地区的炼化设施以及加强在北极地区能源开发中的合作。同时,中俄应把中亚纳入共同能源安全的框架之中,逐步形成“欧亚经济联盟+中国”的能源安全新机制。

推动建立国际能源新秩序。由于中国嵌入国际能源体系的时间较晚,在现存国际能源秩序中一直处于边缘地位,同时也是西方国家遏制的主要对象。随着“一带一路”能源合作的拓展,我国的能源安全利益已经从周边扩展到全球范围,我国在国际能源体系中的角色也必须从国际能源制度的接受者转变成国际能源秩序的塑造者。为此,我国应以负责任大国的姿态,基于全球能源安全不可分割的原则,积极推动国际社会建立公正合理的国际能源新秩序。一方面,推动建立亚洲能源联盟已经具有现实可行性。实际上,亚洲能源联盟已经拥有比较成熟的制度框架,东盟早已把能源安全作为其整体安全合作的重要组成部分,中日韩三国可通过“10+1”“10+3”合作机制,构成东亚能源合作联盟,再向中亚、南亚和中东地区扩展,以增强亚洲国家在国际能源市场上的影响力,共同维护能源安全。另一方面,依托双边自由贸易网络,分别建立海上和陆上油气贸易中心。中国已同多个周边国家签订了双边自由贸易协定,商务部正在研究“一带一路”沿线65个国家的自贸区战略布局。在此机遇的背景下,中国石油企业应继续扩大油气贸易的规模和频次,多元化油气贸易通道,市场化贸易定价,并逐步分别在上海和新疆霍尔果斯建立亚太地区的海上和陆上油气贸易中心。

增强应对地缘政治冲突的能力。“一带一路”不仅覆盖了世界主要的能源心脏地带,而且穿越了地缘政治冲突的频发区域。中国至少面临四大地缘政治风险或困局:(1)中东、中亚、非洲和拉美等能源资源富余国的政府体制动荡,有造成短期能源供应中断的风险;(2)北极成为“最后的晚餐”,中国有可能被排除在北极能源利益之外;(3)霍尔木兹海峡和马六甲海峡不在中国控制能力范围之内;(4)中国能源自给的“希望之地”——南海地区的局势越来越复杂,制约了中国在该地区的大规模投资开发。

理所当然,中国在“一带一路”沿线扩展能源利益的行为必然引起美日印等地缘政治竞争对手的疑慮和不安。美国的精英人士认为,中国的“一带一路”战略最终会形成欧亚联合,这与美国长期实行的分化欧亚、分而治之的地缘政治战略相对立,对美国霸权体系具有颠覆性影响。随着“一带一路”战略的顺利推进,重新整合的欧亚大陆将边缘化美国,而中国则有能力掌控国际秩序。从能源安全来说,尽管页岩气革命极大地提高了美国的能源安全感,但美国国内能源产量的增长并不意味着波斯湾地区在美国外交和安全政策中的地位被边缘化。美国作为世界霸主,其地缘政治利益是全球性的,“如果美国要努力维持其当前的地缘政治地位,则需要做出国际化承诺并且实行与当前形势相匹配的规划。因此,对美国而言,能源独立并不会通向能源经济自给自足的道路,美国仍将继续深入、积极地参与世界能源市场活动。”

这说明,中美两国恐难避免在“一带一路”沿线区域发生地缘政治冲突。“在任何美国和中国之间的地缘政治争议中,确保能源供应满足国家发展需求是关键。这些能源需求目前是,将来也会继续依赖海上航线。”2011年,美国开始不遗余力地推行亚洲再平衡战略,目前已将大约60%的海空军力量部署于亚太地区,一方面防范中国的崛起,另一方面可能随时切断中国的能源安全生命线。考虑到美国历来强调能源安全军事化的保障作用,一方面我国应努力维护和平发展的国际格局,另一方面也要做好军事斗争的准备,加快建设能源安全的军事保障体系,以锋利性权力维护国家的能源利益与安全。

归根结底,我国当前面临的能源安全威胁,既有传统安全意义上的“修昔底德陷阱”,又有逆向石油危机造成的地缘政治挑战,还有气候变化带来的内生性能源安全风险。能源安全风险的系统性,要求能源安全战略能够同时有效地应对外生性能源安全挑战和内生性能源安全风险。从外生性能源安全来说,既系于和平发展的国际环境,又有赖于军事保障体系的有效性。从内生性能源安全来说,需要进一步推动能源体制革命。通过科学决策和“看不见的手”的调节作用,将政府和私人投资导向高效率的能源活动,消除巨大的能源外部性,是实现低碳未来能源安全的有效途径。

(本文系国家社会科学基金项目“我国能源安全与‘一带一路能源合作研究”以及浙江师范大学非洲研究院非洲研究专项课题“中国在非能源企业面临的风险挑战与对策研究”的阶段性研究成果,项目批准号分别为:15BGJ022、15FZZX01YB)

注释

John Deutch, "The good news about gas: The natural gas revolution and its consequences," Foreign Affairs ,Vol.90, No.1,2011, pp.82-93.

[美]Robert W.Kolb:《天然气革命:页岩气掀起新能源之战》,北京:机械工业出版社,2015年,第106页。

OPEC, "Monthly Oil Market Report",12 May ,2015.

朱翔:《国际油价暴跌与新能源产业发展》,《生态经济》,2015年第3期。

Aviezer Tueker, "The New Power Map: World Politics After the Boom", Foreign Affairs, Dec.19, 2012. https://www.foreignaffairs.com/articles/north-america/2012-12-19/new-power-map?cid=rss-rss_xml-the_new_power_map-000000.

[美]Robert W.Kolb:《天然气革命:页岩气掀起新能源之战》,第129页。

李德萍:《欧盟宣布启动能源联盟》,新华网,2015年2月7日,http://news.xinhuanet.com/world/2015-02/07/c_1114287716.htm。

《BP 2035世界能源展望》。

"The Shale Revolution Continues", http://www.bp.com.

陈宝明:《美国能源独立的影响及对策》,《高科技与产业化》,2015年第3期,第24~28页。

[美]Robert W.Kolb:《天然气革命:页岩气掀起新能源之战》,第106页。

Alfred A. Marcus, Controversial Issues in Energy Policy, California: Sage Publications, Inc., 1992, p.58.

《伊拉克9月份平均日产石油477万桶》,中国经济新闻网,2016年10月25日,http://www.cet.com.cn/nypd/sy/1834641.shtml。

BP, "BP Statistical Review of World Energy 2015",June 2015, http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html.

《2014年国内天然气对外依存度32.2%》,中研网,2015年1月20日,http://www.chinairn.com/news/20150120/171104501.shtml。

根据BP Statistical Review of World Energy 2016提供的数据计算,http://www.bp.com.

[美]Robert W.Kolb:《天然气革命:页岩气掀起新能源之战》,第110页。

宿景祥:《油价下跌加剧欧亚地缘政治动荡》,《世界知识》,2015年第2期。

IEA,"Key CO2 Emissions Trends", p.6.http://www.iea.org.

"Global coal demand stalls after more than a decade of relentless growth". http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2015/december/global-coal-demand-stalls-after-more-than-a-decade-of-relentless-growth.html.

張国宝:《2016年能源形势预判》,《中国能源报》,2016年3月1日,http://www.chinapower.com.cn/guandian/20160301/17016.html。

张国宝:《2016年能源形势预判》,《中国能源报》,2016年3月1日,http://www.chinapower.com.cn/guandian/20160301/17016.html。

《习近平谈治国理政》,北京:外文出版社,2014年,第131页。

于鑫:《俄罗斯的“中国威胁论”:历史与现实》,《西伯利亚研究》,2010年第6期,第82~87页。

王铁军:《体系认知、政府权力与中俄能源合作——来自新古典现实主义的视角》,《当代亚太》,2015年第2期,第111~129页。

彭元正:《“一带一路”背景下如何形成油气贸易新格局》,《中国石油企业》,2015年第4期,第22~23页。

张建新:《21世纪的国际能源安全问题》,《国际安全研究》,2013年第6期,第124~154页。

[美]Robert W.Kolb:《天然气革命:页岩气掀起新能源之战》,第110页。

[美]Robert W.Kolb:《天然气革命:页岩气掀起新能源之战》,第108页。

责 编∕杨昀贇

Abstract: The outbreak of the reverse oil crisis in 2014 has changed the pattern of global energy security over the past 30 years. On the one hand, the global energy geopolitics becomes more volatile; on the other hand, the main energy consumption nations are divided over energy security, the energy security situation of the developed economies has improved, with the US having the highest sense of security. Most emerging economies are facing the systemic risk of energy security, especially China due to its diverse security risks, including the irreversible dependence on overseas energy, the threat of the US Asian rebalancing strategy, the impact of the mitigation obligations under the framework of the Paris Climate Agreement on energy structure, and the challenge of endogenous energy security risks. In the face of systemic security risks, China should take into account the markets and resources at home and abroad, deepen reform of the energy system domestically, enhance energy cooperation externally through the “Belt and Road” Initiative, and become better able to cope with the new challenges of geopolitical conflicts, in order to effectively deal with the issues over energy security due to the reverse oil crisis.

Keywords: reverse oil crisis, geopolitics, climate change, energy security strategy

————不可再生能源

人民论坛·学术前沿2016年22期