“炮灰”外卖小哥的生活与梦想

韩墨林

市场变化多端,竞争诡谲残酷,他们用不多的筹码赌明天,用超额的努力填补人生的“不安全感”。

徐凡扛着3900元的电动车走进北京五环外的地下室,铁门关闭,通向家门口的楼梯和一条窄廊没有一丝光线,他得用右手和右肩支住重量,腾出左手,按亮手电筒照明。此时,16级台阶上面,他头顶上的繁华城市,街灯依旧闪亮,还有夜班的同事在来来往往。

徐凡这天住在老乡家里,刮风时窗户抖动声音太大,在自己租的房子里睡不好,再说他也想找人喝杯酒。他与人合租在北五环外的平房,每月330元,许多人想象不到北京竟有这个价格的房子。老乡的地下室700多元,墙壁上有霉斑,所有管道都裸露在外,但是风雨不入,落枕就能安眠。

他原本不需要租住在这样的地方。作为百度外卖小哥,徐凡每个月最多的时候能挣七八千元,现在生意不好了,四千多元也是有的。在北京,徐凡居住的区域,一间精装修次卧的租金价格大概在1500元上下。他说不习惯住在那样的地方,想了想,他补充,“心里没底。”

这是时间、体力和金钱的原始交换,但平衡公式需要的努力一直在不断变化。

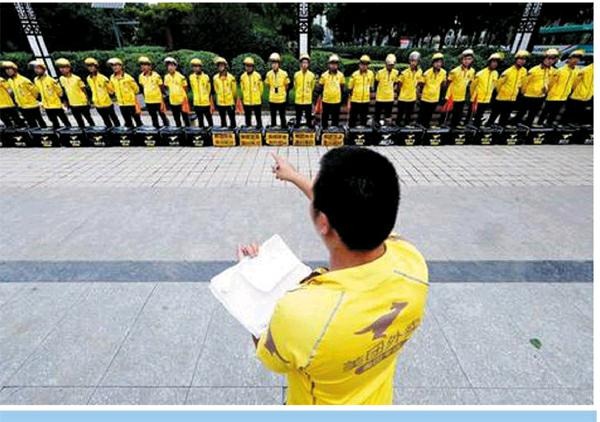

互聯网餐饮配送工人在晨会中进行团队培训

小人物

按照标准工时计算,徐凡这样的合格骑手,一年的送餐距离大约1.4万公里,相当于从中国最东端到最西端跑三趟,他担心总有跑不动的一天。而“城中村”胡同里长期贴着的洗碗工、清洁工、传单派发员的招聘广告,工资两三千元的那种,徐凡觉得才是对他们这些专科、职高毕业生最真实的标价,他害怕哪一天被“打回原形”。

这个27岁的年轻人用超额的努力填补这种“不安全感”。

他又是凌晨才回家,因为来单子他就忍不住要接,而这个繁华的城市多晚都有单子。有时一个疏忽,车子没电了,他就自己推车,遇到楼梯还得往下扛,两三个小时推到家。在路上,徐凡会关掉手机。他很累,但也珍惜这一天中最宁静的时候,可以看看夜色中的北京,这是他和他的兄弟,用车轮和脚步一寸一寸丈量的城市。

白天,他的眼中就不再有风景,只有目的地。尽管公司有严格的道路规则限制,超速扣100,闯红灯扣100,逆行再扣100,即使在外卖公司疯狂“圈地”扩张、“单子比北京的沙尘还多”的黄金期,那也几乎等于一天的收入。但由于时间所迫,有时候根本管不了那么多。加速,小心让开飞驰的车辆,躲避拦在路口的交警,还要分出一只耳朵听手机。新的任务来了,他单手掏出手机按下接单键,有时手上攥了十几个单,他能迅速在脑海中绘出区域地图,找出最佳路线,然后绝尘而去。

徐凡的老乡来自美团,明天轮到他开早会,他想了很久应该说什么,最终决定的主题是“集体荣誉感”。

美团的早会极具仪式感。早晨9:30,大家在人行道上整齐排列,喊口号,“好,很好,非常好!”谁的嗓门大就说明工作有劲头。

饿了么和百度也有类似的仪式,骑手是纯体力活,大家要靠这一嗓子吊起精神。

徐凡说,尽管路人看着这样的仪式很傻,但口号里的热情和“荣誉感”,在很长时间里是真实的。

真实的荣誉感来自于让他觉得“不真实”的收入。2013年后的外卖行业爆炸式发展,各大平台融的钱一把一把被扔进补贴的无底洞,换来市场的扩张。对市场形成把控之势的三巨头美团、百度、饿了么,日均配送订单已逾500万。从零到万的超速扩张,使受过良好训练的外卖员一度成了稀缺资源。毕业后坐了两年办公室的徐凡,那时的月薪只有3400元,当骑手第三个月就翻了一番。

44岁的水暖工杨华,注意到来家里送外卖的小哥挣得比辛苦半辈子的他挣得还要多。下了很久的决心,他辞职了,挤进来吃这碗青春饭,当“老哥”。

徐凡考虑得长远,他说,骑士这个层次,干到站长就到头了,永远不可能做到中层之类的位置,也就是说,近1万元的工资,对他们来说已经是极限,将来无论创业,还是谋其他出路,最重要的就是先挣钱。

“现实”的竞争

精力旺盛、意气风发的外卖小哥,在高额报酬的强势驱动下,成为巨头攻城略地的劲旅。商家是阵地前沿,写字楼是伏兵要塞,高校、码农居住区每天短兵相接,昼夜都可以看到他们的身影。下雨天单子多,小哥就盼下雨。节假日外地小白领纷纷回家,没单子了,久违的空闲却变得那么索然无味。只要穿着制服,他们就会努力呈现最好的“公司面貌”,包括统一训练的语态、礼节和标准化的微笑,有些站点甚至规定见到顾客必须鞠躬。最佳的收入来自最好的服务,这是公司不断灌输的信条,并与一级一级清晰的工资涨幅挂钩。

指挥棒的背后是宏大的商业野心。外卖市场的残酷程度几倍于不久前的千团大战,上百亿美元的资金投进去就蒸发掉,三方庞大的力量最终冲抵成一种微妙而脆弱的平衡,暗涌深藏其下,气氛剑拔弩张。

然而单子一天比一天少。

3·15的重拳和其后频频曝光的黑作坊事件引发的监管质疑,以及媒体一波接着一波的围剿声浪,仿佛使巨头达成了战略共识,从拼价格的草莽混战,转至求精求质的正规军战争。与此同时,随着巨头抢滩掠地的“战役”进入尾声,密集铺点工作也几近完毕。对顾客而言,这意味着更加快捷的送餐速度;但对硬币另一面的外卖员来说,小区域内的同质化竞争必然导致属于骑手的那一块蛋糕越分越小。在这些底层外卖员眼中,公司壮观的战略蓝图,与生活中切实的一餐饭一瓢饮,孰轻孰重,不需言表。

《北京青年报》的调查数据显示,2016年2月到8月,北京外卖员的平均工资从8000元骤降到4000元,拦腰斩断。2016年初,介绍一个朋友来做骑士,百度外卖会给予300-500元的奖励。现在,不仅这个奖励没了,人也几乎不招了。

徐凡仿佛嗅到了凛冬的气味,他选择静观其变。

渐渐有人发觉,真正锋利、见血、致命的斗争,却在内部。

正竞聘百度外卖某区域副站长的刘兴,敏锐察觉了真正的竞争其实是“自相残杀”。她说,百度以及另外两家巨头行使的都是“代理商制度”,业务深度外包,包括BD(商务拓展)和物流,而承包门槛十分宽松。这导致不同代理商可以抢占同一个市场。2016年,刘兴所在的区域甚至来了三个代理,百度的单子系统会平均派给三家。“送得好好的,今天来了一群人抢单子,明天又来了一群人抢单子。”刘兴以前一天跑20多单,现在一天跑四五单,收入水平“从赤道掉进了北极圈”。

有了大块的空闲,骑手们疯狂查询,不停猜测。他们把纷乱的思绪发到网上,寻求指点和纾解。在现实中,他们缄默,毕竟这是不错的饭碗,若是回到厂子里,工资更低,而且连个指望都没有了。

“代理商制度”的另一个影响在于,不同代理迥然不同的管理方式与福利制度,在穿着同样颜色衣服的骑士之间,强行竖起了一道顽固的“城乡”歧视链。

山东的小海掰着指头数:国家规定入职满三个月就要交社保,直营店有,代理没有;国家还规定每年6-9月从事室外工作有高温补贴,直营店有,代理没有;还有餐补、充电补贴、远途订单奖励,以及种种福利,直营店有,代理全都没有。

三巨头在上百个城市开通了业务,却只在北上广深寥寥几城直营。骑手遥相对望,就像乡下人看着城里,充满诱惑,却隔着天堑;他们羡慕,却完全无力改变这种现实。

也有一些人渐渐感到,金钱或许是动力,却始终不是归宿。

小海说,他的一个同事骑手不慎撞断了腿,已经躺了两个月。还有一个同事不小心撞了老爷爷,赔偿对方几千块。这些医药费和赔偿金都是自费。这是发生在小海身边的事,他很迷惑,公司应该会承担一部分的啊?然后意识到,那是“城里人”的福利,这一下子,心就冷了。

生活没有给他选择权。小海两口子正准备生二胎,他必须就近照顾老婆,他还得在这个令他失望的地方做下去。

话语权

之前,小海每天的工作時长是12个小时,没有小休,不允许离岗。他说,压向“失望”那一端的稻草,不是劳累,而是无力。这样整天在路上飞,时不时低头看手机,谁知道同事的事情会不会发生在自己身上,而一旦发生,他不怀疑,公司也会以同样的方式抛弃自己。

他的代理是外地人,长期不在,找了当地的站长遥控指挥。在外卖的管理体系之内,站长约等于高级骑士,没有下情上诉的权力。找北京?找不到对的人。罢工?有过几次先例,“但结果又怎样呢?”

收入是挡住所有情绪的堤坝。然而,市场的晴雨规律,烧钱抢人大战的结束,3·15和其后的媒体围剿引起的全行业战略收缩,“竭泽而渔”的代理商制度,种种错综复杂的原因,均指向各地外卖员收入减少过半的结果,让小海曾经耿耿于怀的“城乡”,在这个冰冷的秋天,殊途同归。

他们疑惑、纠结、焦虑,为什么那么多的努力没有回报?

小海在百度外卖工作,三巨头中百度进入外卖行业最晚,涉水之初即是红海,2014年进入市场时一天只有几百单,那时的美团、饿了么已达到日均几十万单的规模。怎么办?他们制定了行业最严格的物流标准,保证不超过7分钟的平均误差时间,就这样在O2O“死亡之地”生生劈开活路。巨量的压力,最终要由这些“工蚁”来承担。

速度是一切竞争的生死底线。以百度为例,是“9540”政策,即95%的准时送达率和40分钟内的送餐时间。这个标准不轻松,商家出餐时间不确定,有时甚至拖到最后10分钟,焦灼的小哥对此无计可施,轻微的堵车就可能导致迟到,进而招来差评。

徐凡说,迄今为止,在他观察到的所有外卖员与顾客的纠纷处理案例中,没有一例是判外卖员赢,“没有一例”。

一个月前,一名骑手因为楼里没信号,在楼下通知顾客后,把订单状态改成送达,为这几分钟,他收到一个差评。委屈的骑手请站长致电顾客协商取消评价,顾客直接报骚扰,随后总部就罚了他2000元。

等餐空闲的时候,小哥聚在一起聊天,吐槽“奇葩”顾客。老姜说他接到城南的单子,气喘吁吁赶过去,顾客说要把地址改到城北。老陈说有个顾客自己睡蒙了忘了时间,却投诉他超时。老刘说有一单是菜有问题,可顾客却给骑士差评。老韩说他刚送完一单,顾客家里的狗找不到了,竟打电话质问他是不是把狗装外卖箱里带走了。

大部分的受访者表示,他们可以理解服务行业天然的“不平等”,甚至也可以理解收入降低的事实,可在各项保障都不完善的情况下,高收入是维系动力的唯一理由,“首先公司得把你当人看,然后你才能同甘共苦是不是?”

降薪之后就是裁员。各大社交网站上,三大外卖平台均曝出公司大幅裁减骑手的消息,其中美团的方案最凶,据称一二三线城市的后15%、四五线城市后20%的员工直接列入淘汰预警名单,两月未达标即行裁撤,内部员工估计规模超过万人。美团外卖的一名骑手,说自己在送外卖途中与他人相撞,赔了对方7000元。事情发生在工作途中,他认为公司应当负责一部分。可是找老板谈及此事,老板却直接把他开除了。

美团员工向记者透露,入职之初,几乎所有骑手签的都是劳务派遣合同,根据“劳务派遣公司召回”这个理由,公司可以随时强行开除员工,“大概就看你有没有利用价值吧”。

他们不理解什么是商战,却真切感觉到自己是炮灰。

另一条路

徐凡的爸妈2015年就说外卖工作危险,电动车容易出事,叫儿子回老家,儿子坚决不听。现在空闲时间多了,徐凡忆起流淌在一年半拼搏岁月中的点滴,那些闯过的红灯,两次私了的剐蹭,无数漆黑的夜路,他才意识到这份工作真危险。

他想起《琅琊榜》中,靖王下属列战英的悲鸣:我们这些血战沙场的将士,难道只能得到这样的结局吗?骑手吕达不认为这是结局。

有些人留下,有些人就此离开,但还有一些人意识到,他们不仅可以为巨头打江山,其实还可以创造属于自己的江山。

吕达和同事商量,或许可以一起弄一家小店,只供外卖,关键要成本小,出餐快。中国的外卖市场依旧庞大。易观数据显示,2016年第二季度,国内互联网餐饮外卖市场整体交易达到252.8亿元人民币。“掉下一个面包渣就能吃饱了。”

吕达送过最频繁的餐是脆皮鸡、韩国炸鸡、鸡肉汉堡,再配上一杯劣质冰红茶。这种简单又便宜、长期搞满20减15元活动的快餐,一直广受年轻人欢迎,有时一天能出100多单。做法更简单,只要一台电炸机,一道工序,原料是速冻腌鸡腿肉、米饭、黄瓜、各种酱和5分钱成本的餐盒。

他觉得有样学样应该不会太难。

相似野心的骑手不在少数。朝哲记得,有个专做饿了么的家庭作坊,一个月能出1万多单。天天几十个蓝衣小哥围着他家门口團团转,时不时探进几颗焦灼的脑袋,看单子什么时候做好。除了等打包,朝哲还会观察其他一些东西,譬如人家运营有什么招数,菜品哪里有特色,甚至传单是怎么设计的。看到最后,他沮丧地发现,这里面哪一方面都没有什么特别,半条也不符合创业书籍里“细分市场,个性营销”等指示。可是人家的生意就是热得烫手——朝哲观察的许多家高单量餐馆都是如此,他迷惑了,但直觉上相信,照着葫芦画瓢,很可能悲剧。

朝哲只能总结为成功需要七成努力和必不可少的三分运气,而后者不一定恰巧砸在他头上,他有家室,不知道该不该去赌。

还有骑手在观望,他们也想做下一个风口吹起来的猪。可是互联网行业波云诡谲,谁也没法判断明天的热点在哪里。

上海几个骑士要去听罗永浩的演讲。他们需要从他那里得到力量,并希望这100元的票价,至少能帮他们再坚持100天。

一向嬉笑怒骂的外卖群,最近平添了一丝文艺气息。有个小哥在群里写了一首诗,引来长久的寂静。

飘到最后,终究还是会回来

从一个城市,到另一个城市

你从这里走,他从那里来

你走出了,你认为没有发展的故乡

他走进了,他认为有发展的外地

其实,心在哪里,哪就是家

而故乡的名字,叫远方

何为远方

就是再也回不去的地方

徐凡看了这首诗之后说,“很想回家,但不能回”。他还年轻,总要为一份希望活着,过去需要,现在更需要,放弃了,才是真正什么都没有了。

(吴铭荐自《博客天下》)