理性的归零

整个展览才是一件完整的作品。到最后,如何除去墙上的作品,已经成为这件作品中不可或缺的一环。在白墙计划里,消解成为建构。甚至最终的消解比之前的建构更为重要。

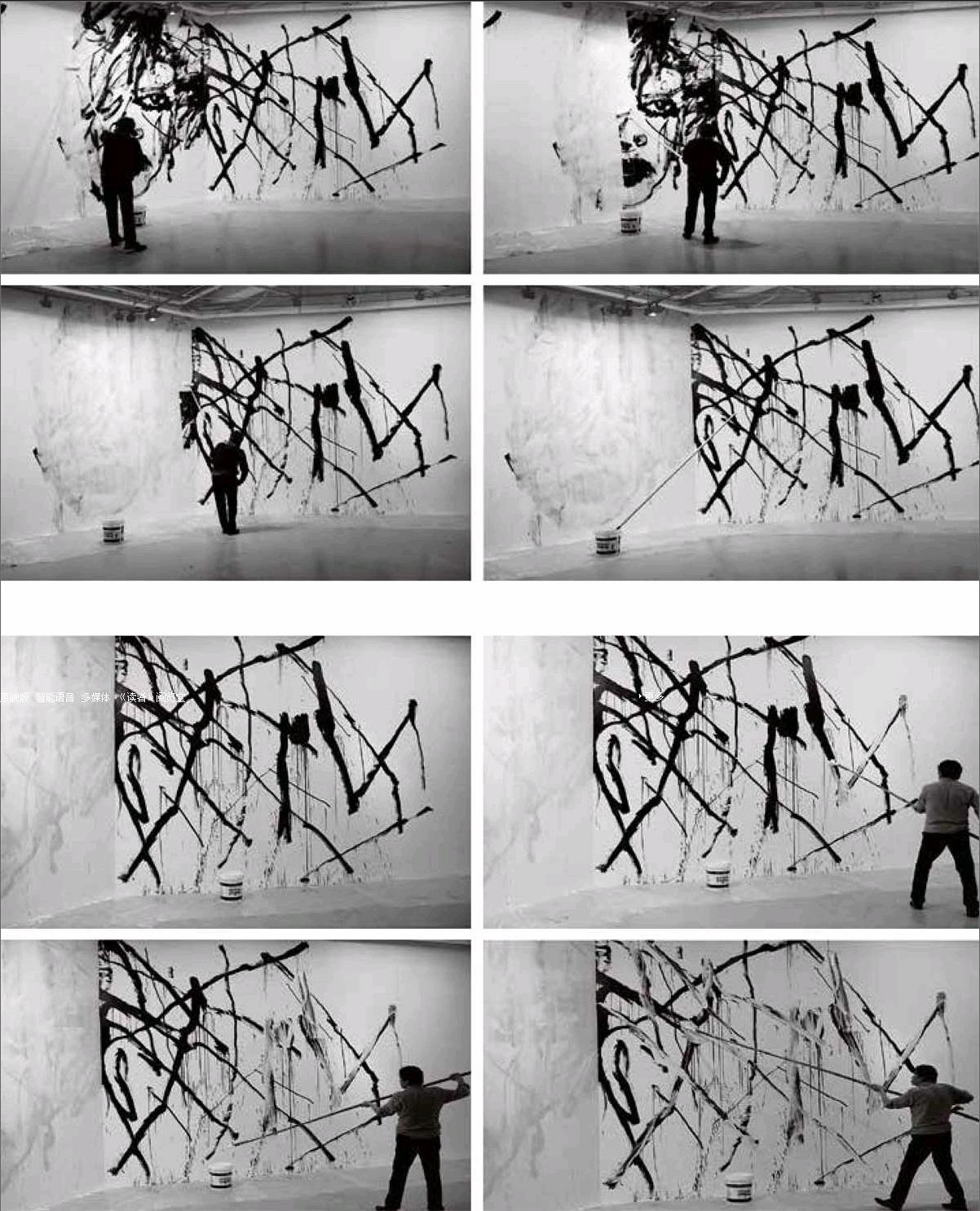

在最终覆盖掉墙上的作品之前,我做过很多设想,如何从白墙回归白墙,因为每一种不同的覆盖方式都指向着不同的行为观念,也包含着不同的价值观。我让一个工人按照空间的前后关系,由远及近的覆盖卡斯特利的部分,先从最远处的脸颊开始涂,接着涂掉鼻子和嘴,最后是眼睛和额头,一步一步把作品覆盖掉。而另外一个工人沿着我画的黑色线条,用白色重新涂绘一遍。当然也有最常规的,不带有任何观念的滚涂。

其中最为重要的部分,是由我自己来完成覆盖的行为。

我先把展览中卡斯特利的绘画痕迹全部覆盖掉,去观察我自己在这个空间中存在的价值。当我将他的绘画全部覆盖掉的时候,整个空间变成一个抽象的空间,曾经单独的每一个节点获得了独立存在的价值与意义。

从“白墙”到“白墙”当我面对复归空白的空间时,感触特别深。这让我想起了我的小孙女,她从什么都不懂,到慢慢开始有了行为,到她七个月的时候,完全不用人教,她开始把包里的,抽屉里的,但凡她能掏出来的东西全部掏出来。等到一岁的时候,她开始跟着大人学着往回装东西。掏是本能,而往回放是学习的结果,她成长的过程和我的行为有相似之处。做展览,是一个通过理性的设计将空间逐渐填充的过程。在白墙计划中,我看起来是在把墙刷白,事实上却是在掏出一个新的空间。在不断涂刷的过程中,个人的欲望逐渐增强,表达的欲望逐渐向外膨胀。当整个空间变成白色,我发现这个空间比我第一次进来的时候要大,并且一种更强烈的欲望产生了,我想要重新占有这个空间。只有真正经历过这个过程,才能真正感受到。

我以往的工作过程是,完成一幅满意的作品后,最大的愿望就是去喝酒。但是从白墙到白墙这个作品,却使我在不断消减的过程中,找到新的创作欲望。从前像是关闭一扇门,今天却是打开一扇窗。我希望我的绘画,不是一个画面填满的过程,而且一个通过层层覆盖不断聚集能量的过程。从而最终可以超越平面,走向空间。