制度变迁、CEO特征与企业战略转型

——基于“三公消费”敏感型上市公司的经验证据

王 霞

(华东师范大学 经济管理学部,上海 200241)

制度变迁、CEO特征与企业战略转型

——基于“三公消费”敏感型上市公司的经验证据

王 霞

(华东师范大学 经济管理学部,上海 200241)

随着“八项规定”“六项禁令”等政策措施的陆续出台,我国的经济社会面临着自上而下的深层次变革。制度变迁对经济领域的传导效应成为时下社会各界关注的热点。本文以旅游、餐饮、酒类、汽车等“三公消费”敏感型上市公司为研究样本,检验在制度变迁的动态环境下,企业的竞争战略调整以及CEO特征对企业战略转型的影响。研究在整体上发现了制度变迁以来我国上市公司战略转型的证据;年轻的CEO和有政治关联的CEO更具有适应性和创新的能动性,在动态变迁的环境中能够促进企业战略转型。本文的研究可用来检验制度变革在经济领域的成效,有助于了解影响上市公司战略调整的关键因素,为上市公司从高管个人层面寻求改善上市公司境况的途径提供了经验依据。

八项规定;制度变迁;CEO特征;战略转型

一、引言

“从来治国者,宁不忘渔樵。”然而,纵观我国社会的发展,历经几千年的时间积淀了浓厚的形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。近年来,我国政府不断加大反腐力度,取得了显著的成效。按照社会互动理论的解释,嵌于社会网络中表面上看似相互独立的个体,实际上其行为总是会受到所属群体的影响,同时也会影响到群体中的其他人。正是群体间的这种个体互动所产生的外部性,使得个体会对群体中的参照对象进行有意识地模仿、比较,并据此调整自身的行为。我国社会中腐败现象的泛滥在一定程度上即可归因于社会互动的乘数效应。因而,在全面推进依法治国,建设社会主义法治国家的当下,整饬“官德”,矫正“民风”实乃当务之急。同理,社会互动效应的存在也使得公共政策的效力与效果因行为人之间的社会互动以社会乘数的比例被放大。于是,在社会风气建设中,政府官员作为比其他任何群体都更具有权威性的示范性群体,“八项规定”“六项禁令”“反四风”等政策出台,限制“三公消费”成为舆论热点。

“三公消费”是指政府部门人员因公出国(境)、公务车购置及运行、公务招待等产生的消费。单从“三公消费”自身而言,它并非时下仅有或我国专有的现象, 其存在在一定程度上合乎情理。但是,长期以来,我国“三公消费”支出过于庞大,彰显了长期以来存在于我国政府部门的各种铺张浪费甚至腐败问题,引发了社会民众的强烈不满[1]。2012年12月4日经中共中央政治局会议审议通过的“八项规定”,正式成为厉行节约、限制“三公消费”的开端。这不仅是对公民意愿的满足,更是对公民理性及德行的滋养,从而上行下效,引领民风。与此同时,这股大力整顿的政风也悄然扭转了经济领域中一些行业的命运。

高端餐饮、酒类、旅游、汽车等行业作为“三公消费”敏感型行业,此前的繁荣在一定程度上是由浪费性消费所推动。由于公务消费群体是其重要的目标顾客,这些企业不可避免地将众多的资源投放到非生产性战略支出上,即通过与政府部门或官员“拉关系”赢取市场。但是“八项规定”等政策的细化和落实遏制了“三公消费”,在一定程度上阻断了企业所依赖的供给,企业业绩深受影响[1]。那么,在制度变迁、企业业绩受挫的环境下,企业是否及时调整了战略部署①?哪些因素影响了企业的战略转型?依据高层梯队理论,高管团队的背景特征(年龄、任期、职业、受教育水平等)影响管理者的战略选择,并进而影响企业行为[2]。CEO作为企业最高层的决策制定者和执行者,身负抓住契机实施战略变革的重任[3]。因此,本文以“八项规定”的出台时间作为制度变迁的分水岭,选取旅游、酒类、汽车等“三公消费”敏感型行业的上市公司为研究样本,基于高层梯队理论,探讨制度变迁下的CEO背景特征与企业战略转型之间的关系。本文的研究为突出CEO在企业战略决策中的重要作用提供了佐证,对于高管人员的选拔和聘任具有重要的参考价值。此外,本文剖析了宏观经济政策、政府规制对微观市场影响的传导机制,研究结论可用于检验时下制度变迁的效率与效果,为未来改革与发展的路径安排提供经验依据。

二、文献回顾与研究假设

(一)制度变迁与企业战略转型

制度经济学理论将企业面临的外部环境分成市场环境(或称为技术环境)与非市场环境(或称为制度环境)[4],其中市场环境包括宏观经济因素、竞争者、供应商、消费者等要素,强调了企业经营环境中的竞争压力,这促使企业提升效率并注重控制成本;非市场环境包括社会、政治以及法律安排等要素,强调了经营环境中的强制性、规范性与认知性压力,这促使企业遵守或与社会、管制期望保持一致。企业所处的外部环境并不是一成不变的,而是复杂性与动态性并存的不确定性状态。其中,政府政策是影响最大、最复杂且最难预测的因素[5]。政府的任一改革举措都会牵动利益的再分配,引导着资源的流向,从而影响着企业在外部竞争中的优势地位和机会,因此政府是企业外部环境不确定性的主要制造者[4]。尤其是在市场机制不完善的中国,政府在很多时候会通过各种方式干预或者影响企业行为。

战略作为协调组织和客观环境的适应性关系的有机系统,组织内外部环境的变化均会要求它进行动态的调整以适应变化的情境[6]。因而,战略变化的实质就是寻求战略与环境的适应性。随着环境不确定性的加剧,企业战略能否与环境匹配,已然是影响企业继续生存和发展的决定性因素之一[7]。在考察组织战略与企业环境关系的研究领域中,国内外学者围绕组织战略与外部环境之间的关系、外部环境的变化对企业战略的影响等问题展开研究,曾先后出现环境决定论、战略选择论、战略改造论和协同演进论等观点和流派。这些理论虽然侧重点有所不同,但都为企业面临环境变动时应当及时调整和改变组织战略提供了理论支持。

在以往“三公消费”盛行时,企业可以通过和政府官员或当权者“拉关系”从而独享客户资源占据市场以获取竞争优势。事实上,我国自改革开放以来,由于转轨经济的特殊性,“关系”成为正式制度的一种替代机制以保证商业交易的进行。这种制度环境催生了企业赖以成功的关系型竞争战略[8][9][10][11][12]。由于关系型战略是企业主动参与到非市场环境中,通过改善企业行为形成有利于企业发展的市场环境,因此也被称作非市场化竞争战略。这与企业积极进行宣传推广以及研发创新的市场化竞争战略有着明显的不同。但随着市场化进程的推进,明晰的产权结构和健全的市场法律规范逐步建立,企业通过贿赂官员、拉关系等灰色手段来建立和维护政治关联会给公司带来更大的法律风险[13],实施关系型战略面临越来越高的成本。尤其是“八项规定”“六项禁令”等政策的陆续出台,深刻地改变了企业的外部环境,企业势必意识到以往依靠关系型战略维持竞争优势的制度环境已发生变化,因而有动机调整竞争战略以应对制度风险,即增加宣传推广及研发创新的投入,缩减关系型战略的支出。基于上述分析,提出如下研究假设:

H1:“八项规定”等政策的出台促使企业战略转型,即由关系型战略向市场化战略转变。

(二)制度变迁、CEO特征与企业战略转型

依据战略领导理论,战略实际上是环境因素被企业高层战略决策者的有限理性过滤和选择的结果,因此,企业高层管理者的独特经历以及在此基础上形成的认知、动机等才是决定战略的关键因素[14]。CEO是影响组织战略方向和发展使命实现的最重要人物,不仅是企业战略决策制定和选择的责任者,同时也是企业战略变革的主要推动者和实践者,担负着根据发展需要即时调整组织战略的职责[15]。高层梯队理论认为,管理者既有认知结构和价值观决定了其对相关信息的解释力,即管理者特质影响他们的战略选择,进而影响企业的行为。由于管理者的心理结构难以度量,而可客观度量的人口背景特征(年龄、任期、教育背景等)与管理者认知能力和价值观密切相关[2],可以将这些人口统计学特征作为高管团队认知心理过程的代理变量,来预测组织产出,如战略选择、组织绩效等。因此,本文基于CEO年龄、教育背景等人口统计特征②,分析其在制度变迁的动态环境下对企业战略变革的影响。

1.CEO年龄与战略转型。年轻与年长的CEO由于年龄上的差异,不可避免地在生活阅历、教育环境和职业经验等方面存在差异,从而导致他们在工作中表现出不同的价值取向、行为偏好和风险倾向。这种差异体现在他们对战略选择和变革的观念和行为上[16],主要表现为:(1)对待风险的态度不同。年长的CEO处在职业生涯的中后期阶段,由于创新思维和激进意识的减退,他们更加看重工作的稳定和财务安全的保障[17],由此牢牢树立趋向稳定保守的思维并形成行动惯性,对改变的抵制意向增强,任何可能破坏当下状态的冒险行为都会本能地受到他们的心理排斥[18]。因此,高管团队的平均年龄越大,更愿意维持现状并坚守自身熟悉的行业与领域[19]。相比之下,年轻的高管更愿意尝试新奇的、前所未有的冒险行为并为此承担风险,更有自信,因此推动战略变革[2]。(2)决策能力不同。年轻的管理者对新事物具有敏锐的嗅觉,更容易感知环境的变化并捕捉市场的需求,加之在应变能力、学习能力和创新精神方面的优势,在外部环境变化大、竞争激烈的市场条件下,更倾向于根据市场环境的变化实施战略变革[19]。相反,年长的管理者会因为认知能力弱化、知识结构老化和变通能力退化,在决策时更倾向于依靠行业标准与历史经验,相比之下更难适应环境的变化,在决策中信心下降[2],对于战略变革具有一定的抵制倾向。基于上述分析,本文提出假设2a:

H2a:“八项规定”出台后,CEO年龄越小的公司越倾向于战略转型。

2.CEO的受教育程度与企业战略转型。Spence(1973)以教育为经典实例解释了信号传递理论[20]。他认为即使教育本身不能使人提高能力,但接受教育仍然是一件有价值的决策。因为教育是传递个人能力的信号,在一定程度上能够真实显示个体的认知能力和专业技术水平。学历水平较高的人通常对复杂、不明朗事件的承受能力,对新形势的洞察力和接受能力,对信息的获取、识别和学习能力都更强,更愿意接受改革并为此承担风险[21],从而在变化激烈的市场条件下仍然能够保持理性思考,充分识别机会和威胁,做出正确而创新的决策[22]。此外,教育在一定程度上标志着名望权力,拥有良好教育背景的CEO往往能够通过社会关系的运作形成获取丰富资源的独特渠道,及时预见未来的不确定性并以更加广阔的视野认知战略变革的必要性,理解战略变革深远的意义,为企业创造更多的价值。由此提出假设2b:

H2b:“八项规定”出台后,CEO受教育程度越高的公司越倾向于战略转型。

3. CEO的任期与企业战略转型。CEO的任职期限长短不仅关系到个体成员的工作时间,还与团队成员的共事时间长短相关。它反映了个体成员对自己所在企业及其行业的理解和熟悉程度,同时也表明了整个团队的稳定性和公司管理决策的连续性。由于企业战略转型不仅仅是战略决策的变化,还涉及组织结构的调整,战略决策与组织方式都存在路径依赖,因而对于CEO任期长的企业,较难在短时期内做出变革。此外,实证研究发现高管团队平均任职时间越长,就越安于组织现状、依赖现有的组织程序并高度认可组织现有的文化规范,企业更倾向于持保守态度,随外部环境变化而调整自身运行模式和组织结构的意愿也随之降低[21]。也有学者从另一角度的研究证实高管平均任职时间越短,越有利于实现战略变革[22]。由此提出假说2c:

H2c:“八项规定”出台后,CEO任期短的公司越倾向于战略转型。

4. CEO的政治关联与企业战略转型。无论是资源依赖理论、寻租理论还是制度替代理论,都为企业寻求政治关联提供了充分的解释。政治关联能为企业带来融资便利、税收优惠和政府救助,在竞争市场中利用政府对市场经济的干预权为企业获取有限稀缺资源和降低监管规制的优势,提升市场竞争力从而为企业创造价值[23][24][25]。国内外几乎所有关于政治关联的研究都是将高管是否曾在政府部门、部队任职或是否担任人大、政协代表等作为企业具有政治关联的替代变量。因此,CEO的政治关联与其经历息息相关,已成为CEO的背景特征之一,对企业的战略决策产生重要影响。例如,以往的研究发现企业高层管理者的政治网络对企业多元化战略具有积极的促进作用[11]。本文认为,具有政治关联的CEO毫无疑问擅长人际交往、具有较高的情商、“识时务”、触觉也更敏锐,因而这样的企业也更可能感觉到政策方向标的变化,及时进行战略转型。此外,随着国家治理环境的变化,具有政治关联的企业受到的冲击更大,通过“关系型战略”获取市场的能力变弱,为了生存和发展,也不得不快速转型到“市场化战略”上来。基于上述分析,提出假设2d:

H2d:“八项规定”出台后,CEO具有政治关联的公司更倾向于战略转型。

三、研究设计

(一)样本与数据

本文的研究样本设定为2010年以前上市的全部酒类、旅游、餐饮、汽车等“三公消费”敏感型行业的上市公司。选取上述行业的原因在于:“八项规定”等政策出台后,上述行业中的企业受到冲击最大,因而适合作为检验政策施行效果与企业应变能力的研究样本。为了保证数据的可得性和可比性,观察期间设定为2011~2014年。在获得初始样本后,剔除:(1)已经退市的公司;(2)金融类上市公司;(3)在观察期间发生高管变更的公司以避免高管变更导致的对企业战略变化的影响;(4)高管背景资料以及相关财务数据无法获取的公司。最后获取62家样本公司共248个观察值。样本公司的高管背景数据和财务数据主要来源于CSMAR数据库和同花顺数据库。对于高管背景数据不全的,通过上市公司年报以及新浪财经等网站进行手工补充收集。本文所用的数据处理软件为SAS 9.1。

(二)变量设定

1.企业战略(MRS)。借鉴李健等的研究方法[10],本文采用公开财务数据测量企业战略。被解释变量(MRS)界定为企业的市场化战略支出占市场化战略支出与关系型战略支出和的比重。通过观察“八项规定”出台前后MRS值的变化来检验制度变迁是否促进了企业战略转型。预期“八项规定”出台后,企业将增加(或维持)市场化战略的投入并/或维持(或缩减)关系型战略的支出,MRS值会增大。市场化战略支出以企业年度研发费用与销售费用之和表示,关系型战略支出采用高管在职消费来度量。高管在职消费包括高管人员的办公费、差旅费、业务招待费、通讯费、出国培训费、董事会费、小车费和会议费等[26],这些支出在一定程度上体现了企业为维系与政府之间的关系所发生的耗费。

2.制度变迁(ETR)。本文以“八项规定”的出台时间(2012年12月4日)作为制度变迁的分水岭。“八项规定”发布时,2012财务年度已接近尾声,而且政策的颁布到实施都存在一定的缓冲期,因此我们将制度变迁前的观察期间界定为2011~2012年,2013~2014年为制度变迁后的时期。

3.CEO的特征变量及控制变量。为检验上述研究假设,CEO的特征变量选取了CEO的年龄、受教育程度、任期、政治关联。参考已有的研究文献,引入的控制变量包括第一大股东持股比例、公司规模、资产负债率、企业的股权性质、公司成长性、公司盈利能力等。同时,为了观察酒类、旅游、汽车等不同类型的“三公消费”敏感型企业战略的特点③,设置了两个行业哑变量Ind1和Ind2,具体变量定义见表1。

(三)研究模型

本文设计了如下回归模型以检验研究假设:

MRSit=β1ETRt+β2ETRt*AGEit-1+β3ETRt*EDUit-1+β4ETRt*TIMEit-1+ β5ETRt*CPCit-1+β6AGEit-1+β7EDUit-1+β8TIMEit-1+β9CPCit-1+ β10Stateit-1+β11Shareit-1+β12ROAit-1+β13Growthit-1+β14Levit-1+ β15Sizeit-1+β16Ind1i+β17Ind2i+ε

模型中,ETR的回归系数β1用以检验假设1;各交互变量的回归系数用以检验制度变迁的动态环境下,CEO的背景特征对企业战略转型的影响,即检验假说2a~2d。

四、实证结果与分析

(一)描述性统计

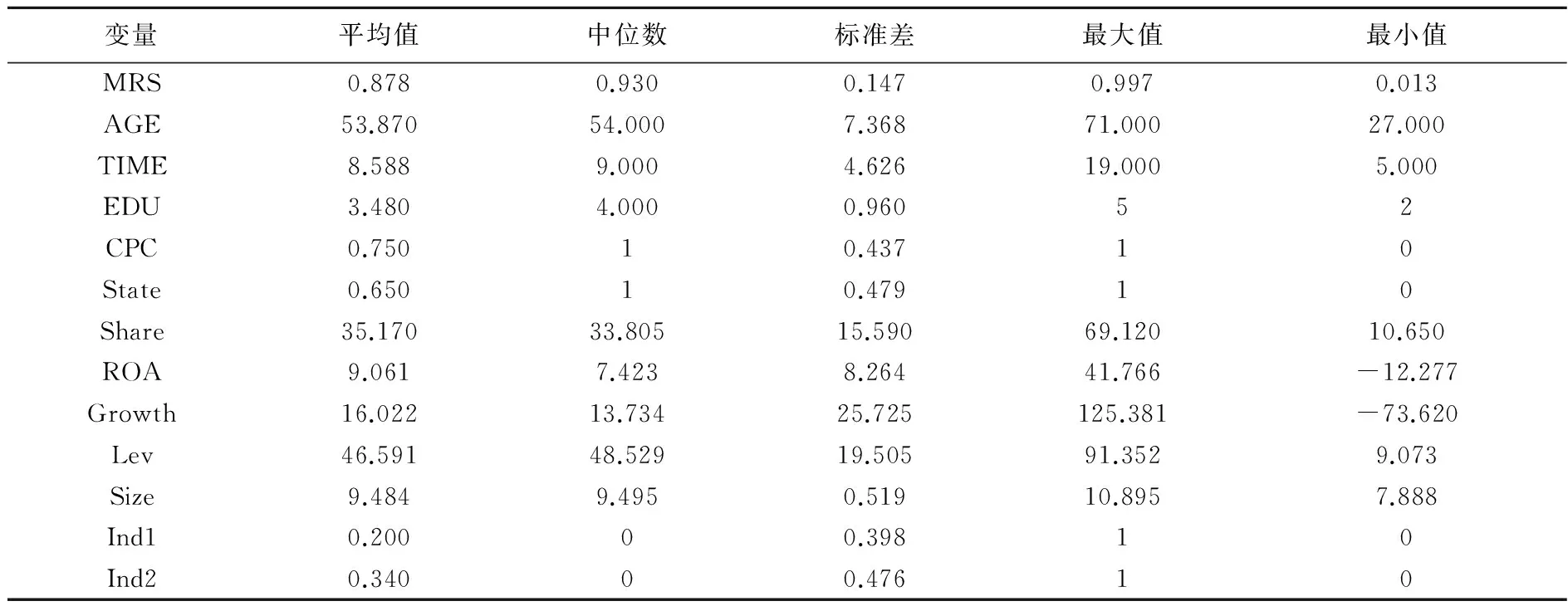

首先对各变量进行描述性统计分析,结果见表2。由表2可知,样本公司在观察期内研发和销售方面的投入占研发、销售以及关系型战略总投入的平均比重为87.8%;CEO的平均年龄不到54岁;平均任职期限在9年左右;平均受教育程度为大学本科以上;75%的CEO都存在政治关联,表明政治关联是上市公司中较普遍的现象。在控制变量方面,State的均值为0.650,表明大多数企业的实际控制人是国家;样本公司第一大股东的持股比例平均为35.170%,股权集中度较高;总资产报酬率平均为9.061%;成长性平均为16.022%;资产负债率平均为46.591%,说明企业负债融资较多,甚至有公司资产负债率达到91%以上,面临资不抵债的风险;Size的均值为9.484,即样本公司的平均总资产为30亿左右。In1和In2的统计结果则显示样本公司中旅游类企业和酒类企业的比重分别为20%和34%。

本文接下来比较“八项规定”出台前后样本公司的MRS的变化情况,结果见表3。表3的结果显示,“八项规定”出台后,企业在研发与销售推广方面的投入占总投入的比重显著上升。MRS的均值由0.859上升到0.903,两者在5%的水平上差异显著;中位数由0.925上升到0.935,两者在10%的水平上差异显著。这一结果初步支持了假设1,表明“八项规定”出台后,“三公消费”敏感型企业发生了战略转型。

表2 主要变量的描述性统计结果

表3 “八项规定”出台前后MRS的差异检验

变量间的相关性检验结果显示,被解释变量MRS与制度变迁变量ETR显著正相关,这表明随着“八项规定”等政策措施的出台,样本公司的市场化战略投入占总战略投入的比重加大。在整个样本观察期间,MRS与CEO的年龄(AGE)和任期(TIME)显著正相关,与CEO的受教育程度(EDU)和政治关联(CPC)的相关性不显著,表明企业的战略设定会受到CEO部分个性特征的影响。但是在国家治理变迁后,CEO的上述个性特征是否有助于企业快速转型则需要后续的多元回归分析加以检验。

(二)多元回归分析

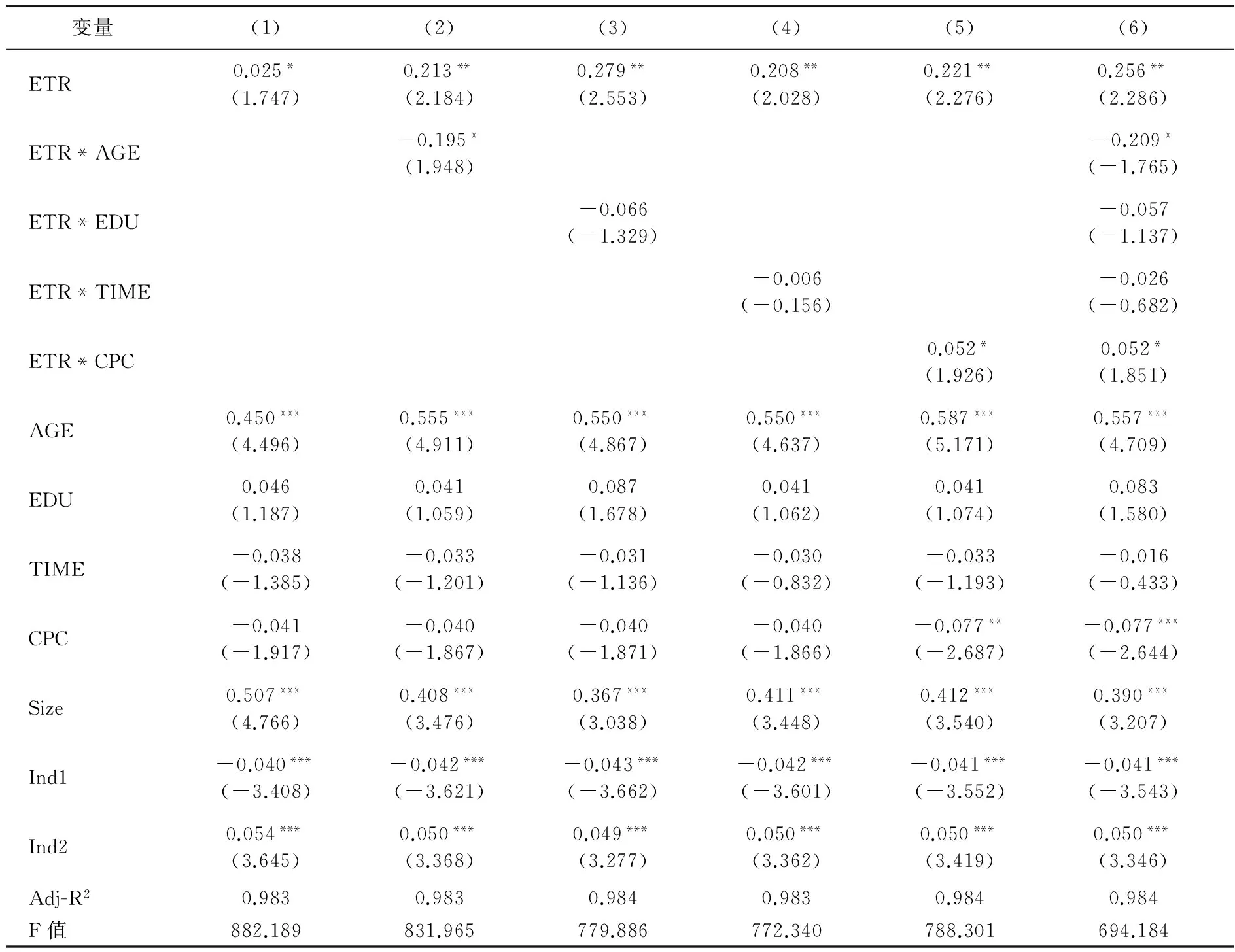

表4的结果显示,除(1)列中ETR的回归系数的显著性水平(10%)较低外,其余各列中ETR的回归系数都在5%的水平上统计显著,这说明在控制了其他的影响因素后,制度变迁对企业战略转型具有显著的解释力,假设1得到支持。与相关性检验的结果一致,AGE的回归系数显著为正,表明CEO年龄越大,其市场化战略投入的比重越高;但是ETR与AGE交互项的回归系数在10%的水平上显著为负,这意味着在“八项规定”政策出台后,CEO年龄越小的企业战略转型的幅度越大,即年轻的CEO应对环境变迁的能力更强,假设2a得到支持。EDU与TIME的回归系数都不显著,ETR*EDU与ETR*TIME的回归系数也不显著,这说明在综合考虑各影响因素后,CEO的受教育程度和任职期限对企业的战略设定及环境变化时的战略转型都没有显著影响,假设2b和假设2c没有得到支持。与相关性检验的结果相符,CPC的回归系数为负,说明有政治关联的企业在整个样本观察期间,其市场化战略投入较低;但是ETR*CPC的回归系数在10%的水平上显著为正,说明制度环境变化时,有政治关联的CEO更能应对变化进行战略转型,假设2d得到支持。

假设2b没有得到支持的原因可能在于研究样本中65%的企业的实际控制人为中央或地方政府,而我国国有控股上市公司长期以来“官本位”的价值倾向形成了讲究等级、注重权威的公司治理文化,并往往在人才任用和选拔上得以体现,滞后的人才观和论资排辈的行政任命制度直接造成了知识型员工的流失[27]。另外,较高的股权集中度也导致内部治理结构尚未完善,而高管的学历优势需要良好的内外治理环境共同打造。另一方面,“学历浮夸”现象困扰我国多年,即高管学历无法真实反映其获取资源的能力。对于很多高管而言,他们把提升学历作为获取社会资源的手段,于是以获取社会资源为目的,采取各种方式来取得高学历,因而高学历并不能等同于其拥有较强的适应与变革能力。ETR*TIME的回归系数为负但不显著,这表明在制度变迁的大背景下,CEO任期对企业战略转型的影响没有达到统计上的显著,这可能是因为样本公司中CEO总体的任期都较长且差别不大。

除公司规模(Size)外,在相关性分析中显著的变量State和ROA不再显著。这表明制度变迁和CEO特征是企业战略转型的决定性影响因素,其作用力超越了股权性质、股权集中度、公司盈利能力、成长性等公司特征因素。行业哑变量Ind1的回归系数始终在1%的水平上显著为负,而Ind2的回归系数则始终在1%的水平上显著为正,在各式中Ind2的系数与Ind1的系数相加都大于0。这表明在“三公消费”敏感型企业中,酒类企业和汽车企业的市场化战略投入占总投入的比重都较高,旅游企业则较低,因而Ind1的回归系数显著为负。这一结果可能与被解释变量的设定有关系,被解释变量MRS定义为企业的销售费用加研发费用占总战略投入的比重。但是对于旅游类公司来说,极少甚至没有研发活动。为避免变量设定带来的结论偏差,本文接下来将进行稳健性测试。

表4 制度变迁、CEO特征对企业战略转型的影响

(三)稳健性测试

本文将被解释变量MRS重新界定为销售费用除以销售费用与在职消费之和进行稳健性测试,结果与表4不存在明显差异。ETR的回归系数与ETR*AGE的回归系数的显著性程度在总体上略有提高;控制变量的回归系数变化不大,其中Ind1的回归系数的显著性水平略有下降;其余变量没有变化。本文还进行了其他的稳健性测试,如用Tobin’Q替换Growth,用净资产收益率ROE替换总资产报酬率ROA,结果没有发生显著变化。囿于篇幅,本文没有报告上述回归结果。

五、结论与启示

随着“八项规定”“六项禁令”等各项政策措施的陆续出台,我国企业尤其是“三公消费”敏感型企业面临着巨大的制度环境变化,企业要维持可持续经营就需要与外部环境保持较高的适应性,即时感知外部环境的变化并调整自身的系统结构来适应这种变化。本文的研究发现:年轻的CEO对变化更具有适应性和创新的能动性,能够顺应环境变化及时进行战略调整;有政治关联的CEO触觉更敏锐,更具有灵活性与思变性,在动态变迁的环境中能够促进企业战略转型。因此,本文的研究认为,高管队伍年轻化有助于企业适应复杂多变的外部环境;政治关联可以作为度量高管能力的显性特征,其不仅在“关系盛行”的制度背景下能够为企业创造价值,在制度变迁的动态环境中,也有助于企业及时调整竞争战略。本文的研究为突出CEO在企业战略决策中的重要作用提供了佐证,对于高管人员的选拔和聘任具有重要的参考价值。本文的研究还发现,企业的竞争战略具有行业差异,相较于酒类企业和汽车企业,旅游类企业总体上市场化战略投入的比重较低。因而旅游企业未来更应加大转型的步伐,要依托市场来谋求可持续发展。本文的经验研究结果在整体上发现了制度变迁以来我国上市公司战略调整的证据,表明以“八项规定”为代表的一系列政策措施在经济领域取得了一定的成效,成为推动上市公司走上依托市场实现可持续发展的一股力量。

注释:

①按照传统的分类方式,企业战略自上而下可以区分为公司、职能、业务及产品等几个层次。根据不同的战略类型,企业战略涉及竞争、营销、融资、技术开发、人才开发、资源开发等多个方面。囿于篇幅,本文的研究仅限于竞争战略。

②本文选取的“三公消费”敏感型行业的样本中,极少有女性CEO,因而CEO性别这一特征变量没有被纳入考量。

③2010年以前上市的餐饮类上市公司只有4家,而且在分类上与旅游类上市公司存在重叠,因此将其并入旅游类。

[1] 王霞,王竞达.“八项规定”对酒类上市公司财务绩效的影响研究[J]. 经济与管理研究,2015,(1):139—144.

[2] Hambrick, D.C., P.A. Mason. Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers[J]. The Academy of Management Review,1984,9(2):193—206.

[3] 刘鑫,薛有志. CEO继任、业绩偏离度和公司研发投入——基于战略变革方向的视角[J]. 南开管理评论,2015,(3):34—47.

[4] Scott, W.R. Introduction: Institutional Theory and Organizations[C]//W.R. Scott, S. Christensen. Thousand Oaks. CA: Sage Publications,1995.

[5] Peng, M. W., Y. Luo. Managerial Ties and Firm Performance in a Transition Economy: The Nature of a Micro-Macro Link[J]. The Academy of Management Journal, 2000,43(3):486—501.

[6] 刘海潮,李垣. 企业战略变化有效性的环境相对性标准——一个综合的实证观点[J]. 管理科学学报,2009,(4):35—41.

[7] Dess, G., W. Beard. Dimensions of Organizational Task Environments[J]. Administrative Science Quarterley,1984,29(1):52—73.

[8] Allen, F., J. Qian, M. Qian. Law, Finance, and Economic Growth in China[J]. Journal of Financial Economics, 2005, 77(1):57—116.

[9] Buderi, R., G.T. Huang. Guanxi (The Art of Relationships): Microsoft, China, and Bill Gates′s Plan to Win the Road Ahead[J]. Research-Technology Management, 2006, 49(4):61—62.

[10] 李健,陈传明,孙俊华. 企业家政治关联、竞争战略选择与企业价值——基于上市公司动态面板数据的实证研究[J]. 南开管理评论,2012,(6):147—157.

[11] 巫景飞,何大军,林炜,王云. 高层管理者政治网络与企业多元化战略:社会资本视角——基于我国上市公司面板数据的实证分析[J]. 管理世界,2008,(8):107—118.

[12] 杨其静.企业成长:政治关联还是能力建设?[J]. 经济研究, 2011,(10):54—66.

[13] 邓新明,熊会兵,李剑峰,侯俊东,吴锦峰. 政治关联、国际化战略与企业价值——来自中国民营上市公司面板数据的分析[J]. 南开管理评论, 2014,(1):26—43.

[14] Finkelstein, S., D.C. Hambrick. Strategic Leadership: Top Executives and Their Effects on Organizations[J]. The Academy of Management Review, 1996, 22(2):221—224.

[15] London, M. Toward a Theory of Career Motivation[J]. The Academy of Management Review, 1983,8(4): 620—630.

[16] 陈传明,孙俊华.企业家人口背景特征与多元化战略选择——基于中国上市公司面板数据的实证研究[J].管理世界,2008,(5):124—133.

[17] Tihanyi, L., A. E. Ellstrand, et al. Composition of the Top Management Team and Firm International Diversification[J]. Journal of Management,2000,26(6):1157—1177.

[18] Carlsson, G., K. Karlsson. Age, Cohorts and the Generation of Generations[J]. American Sociological Review, 1970,35(4): 710—718.

[19] Wiersema, M. F., K. A. Bantel. Top Management Team Demography and Corporate Strategic Change[J]. The Academy of Management Journal,1992,35(1):91—121.

[20] Spence, M. Job Market Signaling[J]. The Quarterly Journal of Economics,1973, 87(3):355—374.

[21] Bantel, K. A., S.E. Jackson. Top Management and Innovations in Banking: Does the Composition of the Top Team Make a Difference[J]. Strategic Management Journal, 1989, 10 (S1):107—124.

[22] Michel, J.G., D. C. Hambrick. Diversification Posture and Top Management Team Characteristics[J]. The Academy of Management Journal, 1992,35(1):9—37.

[23] Adler, P. S., S.W. Kwon. Social Capital: Prospects for a New Concept[J]. The Academy of Management Review, 2002,27(1):17—40.

[24] Inkpen, A.C., E.W.K. Tsang. Social Capital, Networks, and Knowledge Transfer[J]. The Academy of Management Review, 2005, 30(1):146—165.

[25] 游家兴,邹雨菲.社会资本、多元化战略与公司业绩——基于企业家嵌入性网络的分析视角[J]. 南开管理评论, 2014,(5):91—101.

[26] 陈冬华,陈信元,万华林. 国有企业中的薪酬管制与在职消费[J]. 经济研究, 2005,(2):92—101.

[27] 刘烨,金秀,李凯,张彦博. 高科技公司中的高管特征与绩效的实证研究[J]. 运筹与管理,2010,(6):181—186.

(责任编辑:胡浩志)

2016-07-04

教育部人文社会科学规划基金项目“企业绿色创新的驱动机制研究”(15YJA630078)

王 霞(1972— ),女,黑龙江桦川人,华东师范大学经济管理学部副教授,博士。

F275.5

A

1003-5230(2017)01-0106-09