“美不自美,因人而彰”

朱静贤

摘 要:由于不同时空的人类,由于其地形地貌、气温气候、生存环境等,形成了不同的文化背景、历史背景,形成了不同的阶级、民族,这就造成了人类审美的差异性。以柳宗元“美不自美,因人而彰”为命题作为理论切入点,具体分析芦原义信从东西方的街道、建筑等比较对“美”的阐释,及对当代美学研究中存在的理论弊端问题的解决方法。

关键词:美;审美活动;审美方式;东西方差异;街道;建筑

关于“美”和“什么是美”自古以来众说纷纭,其中不乏真知灼见。唐代思想家柳宗元有一个著名思想命题:夫美不自美,因人而彰。兰亭也,不遭右军,则清湍修竹,芜没于空山矣(《邕州柳中丞作马退山茅亭记》)。这里是说,像“清湍修竹”之类的自然景物,要成为“美”的食物,离不开人对它的看法。美离不开人的审美体验。一个客体的价值正在于它以它感性存在的特有形式呼唤并在某种程度上引导了主体的审美体验①。审美是由人类创造出来,而审美的往往来自自然或人工。

不同时空的人类,由于其地形地貌、气温气候、生存环境等的不同,形成了不同的文化背景、历史背景,形成了不同的阶级、民族,这就造成了人类审美的差异性。本文以柳宗元“美不自美,因人而彰”为命题作为理论切入点,具体分析芦原义信从东西方的街道、建筑等比较对“美”的阐释,及对当代美学研究中存在的理论弊端问题的解决方法。

一、“美”带有历史性、时代性

横向来看,同一时期对美的认同是具有普遍性的;而纵向来看,人们的审美也在不断的发展当中。不能说人的审美是向更好发展了还是不如以前了,“美”是主观的,是相对的。

在旗袍发展的初级阶段,满族女子为了掩饰不如关内女子的身材,做成线条平直硬朗、衣长至脚踝的样式。后来清王朝摇摇欲坠,在其实施的救国运动中,“洋务运动”对后来人们的服饰观念产生了深远的影响。随着辛亥革命的爆发,清政府被推翻,满人纷纷改头换面以避风头。此时的旗袍也做了减法,去掉了很多纷繁复杂的装饰。在式样上,衣领变矮,袍身缩短,袖宽缩小,更为简洁。如今,现代女性的新思想打破了传统思想的束缚,现代的旗袍也更加注重体现女人的柔美。经过时代的演变,旗袍也变得精巧,把中华女性映衬得非常自然、柔美而又独立。

以意大利的街道为例,用研究街道常用的D/H来说(即设街道的宽度为D,建筑外墙的高度为H,D/H则为二者之比),意大利中世纪的城市D/H约为0.5,文艺复兴时期几乎为1,而巴洛克时期则达到了2左右。

达芬奇认为,D/H=1的时候,高度与宽度达到了一种均衡的感觉,因此,意大利几个世纪街道与建筑之间的关系是像怎样的方向发展了呢?在芦原义信的研究中,街道的变化是与社会结构、文化观念和技术变革的变化密切联系在一起的②。在中世纪和文艺复兴早期的城市中,各个阶层在城市的街道上混居。人文主义者和建筑师阿尔贝蒂在《论建筑》中对城市的街道秩序和审美效果进行了理论探讨,并最早阐述了笔直的街道对城市的实际益处和象征意义。他指出:“如果城市是高贵和强盛的,那么,它的街道应当是笔直和宽阔的,应具有宏大和庄严的气势。”另外,文艺复兴时期的街道随着城市逐渐发展,马车出现在城市的街道中,对于街道的宽度也有了更高的要求。随着经济的逐步发展,城市的容量发生了变化,车辆的出现和增多,也对街道和建筑有了历史阶段特有的审美。

二、“美”带有民族性、文化差异性

北宋理学家周敦颐在《爱莲说》中写道:“水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。”不同的人对花有不同的审美,周敦颐认为这其中的原因是:菊乃“花之隐逸者”,牡丹是“花之富贵者”,而莲则是“花之君子者”。花本是客观存在的事物,莲花本没有自身所代表的寓意,它的生长需要泥土和水的环境,而人们却在观察其生长与形态之后将花比作人,认为其“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,这便是赋予了人类的品质在花的上面。如此,不同阶层的人便由于被赋予了不同品格的花而形成了不同的审美。

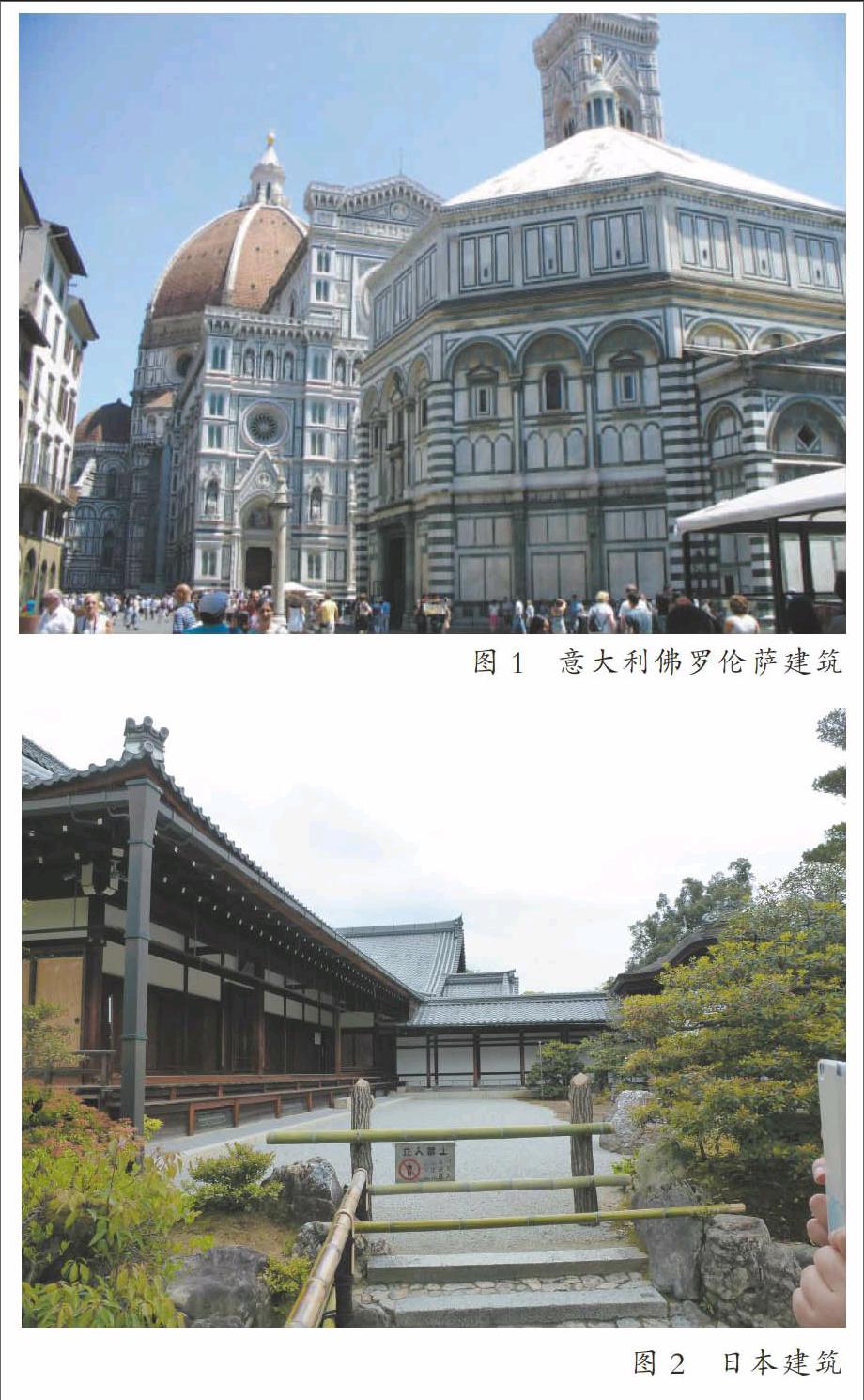

从东西方的文化差异来看建筑,虽说这是一个文化大交流、大融合的时代,东方出现了砖石结构的建筑,而西方受东方影响发展了木构建筑。然而从根本上看,东方和西方的建筑还是各有其独自的审美标准。芦原义信在《街道的美学》一书中提道,西方国家如意大利是位处干燥地带,因此在建造建筑时,墙往往起到防护的功能,在沙漠中,有着厚厚墙体的城堡式建筑给人安全感,它既可以抵抗风沙的袭击,也可以保护自己那方天地的水源。我们在童话故事中常常看到公主生活在美丽的城堡里,而从来没见到过公主生活在四面开窗的木构建筑中,因为在西方人的眼中城堡式的建筑是美的。

东方也并不是全无这种情况,在中国的东南部,如福建、江西、广东三省的客家地区,有一些古老的土楼,这是利用未经焙烧的按一定比例的沙质黏土和黏质沙土拌合而成的泥土,以夹墙板夯筑而成墙体(少数以土坯砖砌墙)、柱梁等构架全部采用木料的楼屋。简言之,就是以生土版筑墙作为承重系统的任何两层以上的房屋。这些土楼跟西方的城堡式建筑有着异曲同工之妙,它起初兴建的原因是由于动荡时期,大量客家族群的人口向南迁移,作为外地人的客家族群一方面为了维护家族利益、抵御当地人的袭扰,另一方面则为了抵御台风、野兽的侵袭,便建造了城堡式的土楼住宅。在今天,土楼已经逐渐失去其防御的意义,它却有着独特的审美艺术,在平面造型上或方或圆,立面逐层升高,形成工整的秩序构图,并以浑然一体的形态出现,在周围景观的映衬下,就像西方的方尖碑或金字塔那样显得极具纪念性。

日本的住宅多为带围墙的住宅用地,庭院为住宅的一部分。受日本降雨量大、气候潮湿等自然条件的影响,常绿针叶的树木生长茂盛,这类木材加工容易,强度大,适合建造房屋。因此日本的建筑审美便形成了可以说是日本式建筑精髓的“露柱墙”,即将建筑结构材料露出的做法。在这种结构的房屋中,建筑的门窗并不需要西方那样用石砌的楣式结构或拱结构,这样门窗等于是从厚重的墙上挖出来的,而日本建筑则有着可以轻易拉开的木隔扇,木隔扇在柱的中间,可以完全拉开来。究其原因,日本的气候潮湿,需要及时透风,室内通风可以很大程度上解决高温多湿的问题;另外,日本是个地震多发的地区,砖石结构的抗震性能较差,而木结构抗震性强,因此今天仍然可以看到保存完好的古代标志性的木构建筑。

从以上几个例子可以看出,不同的地区形成不同的文化、不同的生活习惯、不同的思想和传统等,这使得人们的审美感受存在着巨大的差异。正如黑格尔所说:“如果我们看看欧洲以外各民族的艺术作品,例如他们的神像,这些都是作为崇高的值得崇拜的东西由他们想象出来的,而对于我们却会是最凶恶的偶像。他们的音乐在我们听来会是最可怕的噪音,反之,我们的雕刻、图画和音乐在他们看来也会是无意义的或是丑陋的。”

注释:

①叶朗.美是什么[J].社会科学战线,2008,(10):225-226.

②刘耀春.立面与透视:文艺复兴时期意大利城市的街道[J].四川大学学报, 2014,(02):12.

参考文献:

[1]叶朗.美学原理[M].北京:北京大学出版社,2009.

[2]叶朗.美是什么[J].社会科学战线,2008,(10):225-226.

[3]袁野.美不自美,因人而彰——探讨分析美的概念[J].参花(下), 2013, (10):118-119.

[4]章桂周.美不自美,因人而彰[J].文教资料,2009,(12):53-54.

[5]芦原义信.街道的美学[M].天津:百花文艺出版社,2006.

[6]芦原义信.外部空间设计[M].北京:中国建筑工业出版社,1985.

[7]郭静.从旗袍的发展看中国女性对服饰的审美变化[J].南京职业技术学院学报,2008,(03):9-12.

[8]方智果,宋昆,叶青.芦原义信街道宽高之比理论之在思考——基于“近人尺度”视角的街道空间研究[J].新建筑,2014,(05):136-140.

[9]王挺之,刘耀春.文艺复兴时期意大利城市的空间布局[J].历史研究, 2008,(02):146-192.

[10]叶朗.中国传统美学对现代美学的几点启示[J].解放军艺术学院学报, 2014,(01):9-13.

[11]刘耀春.立面与透视:文艺复兴时期意大利城市的街道[J].四川大学学报,2014,(02):5-13.

作者单位:

上海大学