经院哲学思想在哥特建筑中的体现

冀晓楠

摘 要:作为几乎与哥特建筑同时期产生的经院哲学,也必然与哥特式建筑有着千丝万缕的联系。潘诺夫斯基认为哥特建筑与经院哲学之间是一种因果关系,他将经院哲学归纳为两条原理——“显明”和“调和”,借用了这两个概念,并将其具体运用到圣德尼教堂的建筑中,以此具体阐述经院哲学对哥特建筑的影响。

关键词:经院哲学;哥特建筑;圣德尼教堂

经院哲学既非学派,也非思潮,而是基督教范围内自我反思的哲学运动,是基督教神权统治的理论体现。它的背景是基督教的教会学院,它致力于用抽象理性来论证基督教信仰。它有三个基本特征:它的前提是基督教传统教义,它必须从这个前提出发,以这个前提为准则而不能违背;它的对象是上帝和灵明世界,现实的人的世界和自然界是被抛在视野之外的;它所采取的思维方法是繁琐的三段论式的方法,即抽象概念自身的矛盾运动[1]。

哥特建筑可以说是形象化了的经院哲学,它把12世纪盛行于欧洲的神秘主义信仰热情和经院哲学理性秩序的一种完美结合给物态化了。如果说罗马式教堂是以其坚实、敦厚的体型来显示教会的尊严,那么哥特式建筑则以超越和高飞见出一种神圣的激情。哥特建筑直升的线条、透过彩色玻璃窗的斑斓光线和各种轻巧玲珑的雕刻装饰,营造出一种非人间的神秘境界。

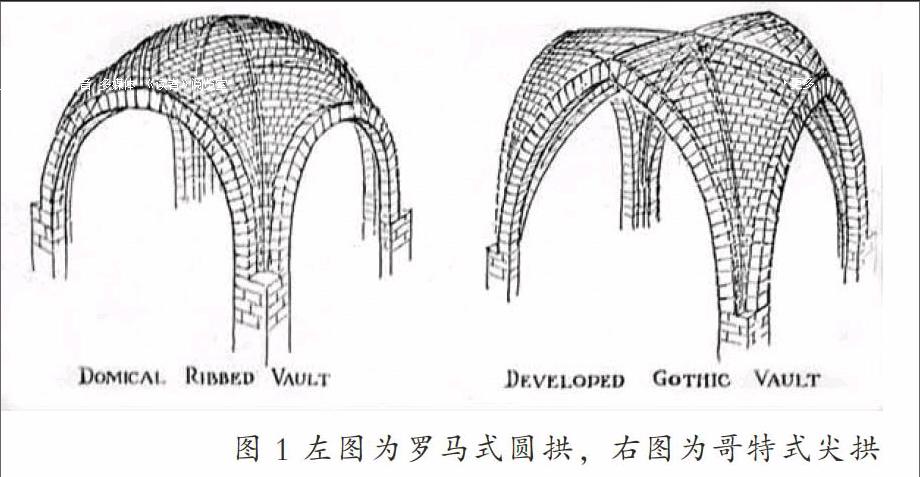

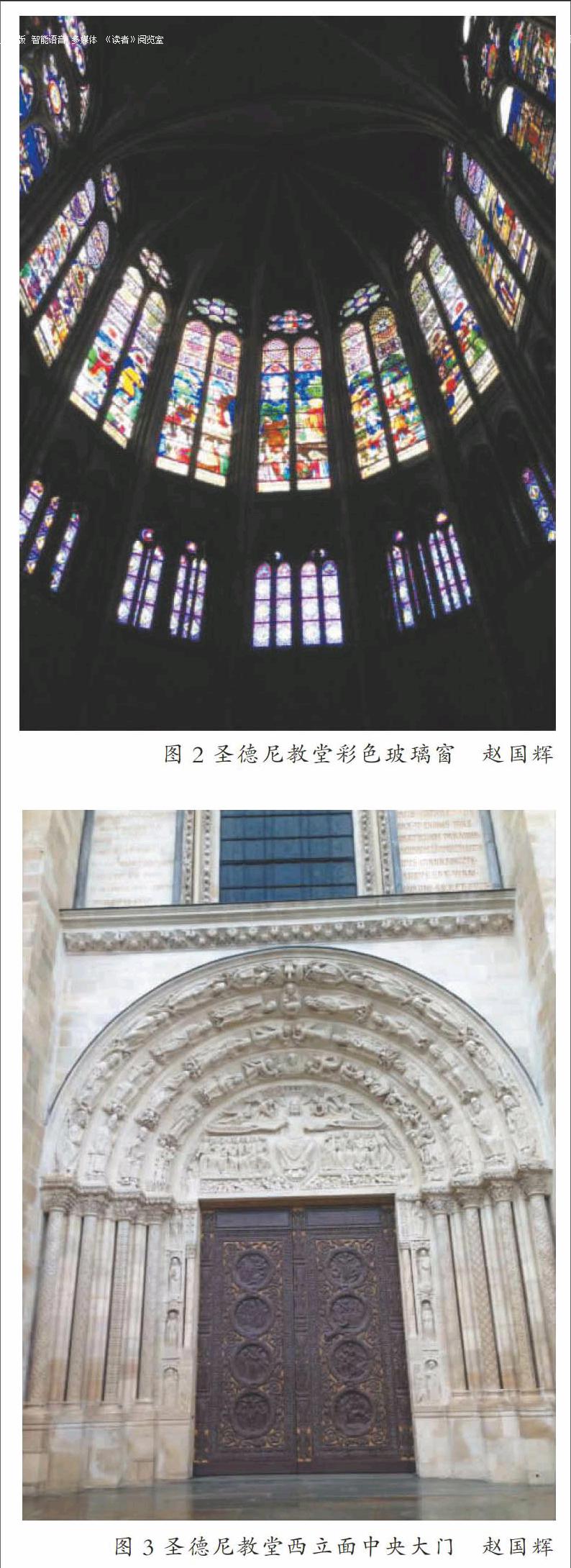

圣德尼教堂作为早期哥特建筑的代表,其产生也与经院哲学有着千丝万缕的联系。哥特式建筑旨在营造出一种灵魂腾跃的升华感,这是中世纪神秘主义精神哲学在艺术中最为集中的反映。从圣德尼教堂的结构特征来看,它使用肋架拱顶,其余充填围护部分相应减薄,使拱顶大为减轻,这样就摆脱了罗马式教堂的沉重感,朝着轻巧、雅致、高耸的方向发展(图1)。其次,它采用独立的飞扶垛,在两侧凌空飞过侧堂上方,落脚于侧堂外侧横向的墙壁上,因此侧堂的拱顶不必负担中堂的侧推力,墙体厚度相应减少。此外,它还采用加入铁制肋材的尖拱,替代罗马式教堂的圆拱,并以巨大的钟塔统摄整个建筑物,形成以高、直、尖和具有强烈向上动势为特征的造型风格,淋漓尽致地勾画出灵魂飞往天国的精神追求。与此同时,采光条件大为改进,罗马式教堂在屋顶上设一个采光的高楼,从室内看这是唯一能射入光线的地方,教堂内部光线幽暗,给人以肃穆和压迫感。而哥特式教堂承重减轻后大开窗户,墙体基本上被窗户占满,壁画无所依附,取而代之的是独树一帜的彩色玻璃镶嵌画(图2),比罗马式教堂远为充足的光线从四面八方的窗户照进来。

哥特式建筑的艺术追求可以借用黑格尔的语言从两方面表述:“一方面是不同于希腊神庙的豁然开朗,是一种收敛心神,与外在自然和一般世俗生活绝缘的心灵肃静的气象;一方面是力求超脱一切诉诸知解力的界限而远举高飞的庄严崇高的气象[2]”。因此,哥特式教堂也就成为中世纪表现内在精神神秘空间的建筑典范,这也正是经院哲学家们所希望达到的效果。

潘诺夫斯基在《哥特建筑与经院哲学》一文中认为,哥特建筑与经院哲学之间存在一种关联,而且是一种因果关系。潘诺夫斯基将经院哲学归纳为两条原理——“显明”和“调和”,分别帮助我们理解哥特式产生的效果以及哥特式是如何产生的。

这里的“显明”来源于托马斯·阿奎那的一句话:“神圣教义利用人类的理性,不是要证明信仰,而是要显明教义所陈述的所有东西。”在潘诺夫斯基看来,为了使“显明”这条原理在最高层面上发挥作用,即借助理性来阐明信仰,就必须先“显明”影响信仰的这套思想体系的完整性、自足性和限定性。而这只有靠一套文字表述模式才能做到,所以潘诺夫斯基便借用了经院写作模式来阐明。

经院写作的第一个要求为总体性,即充分列举。这项要求体现在文学上为文章一般根据条分缕析的格式组织而成,可以压缩为一个目录式提纲,所有部分都标上同级的数字或字母,处于同一逻辑层面,如小节、节、章和卷,使得文章论证过程得以清晰地展开[3]。

这个要求在建筑中的体现为空间做了更精确的、有条不紊的划分,从而使结构更加分明,实现了建筑对功能情景的阐明。如哥特式建筑大门的布局总是服从于严格的、标准化的方案,形式安排得井然有序,同时还要使叙事内容清楚明了(图3)。比如圣德尼大教堂的山花壁面就清晰地描绘了圣德尼被斩首的画面,十二圣德的图像被雕刻在边墙上,结构也十分明了。

经院写作的第二个要求是“根据同一序列各部分及细分体系来布局谋篇”[4],这最形象的表现在于对整个结构的统一划分与再划分上。就像一篇井然有序的经院论文有着良好的逻辑层次一样,建筑结构也可以进行划分。以圣德尼大教堂为例,可将它整体划分为三大部分,即中堂、耳堂和后堂。在这几大部分中,中堂可以再划分为中央大堂和侧堂,后堂可划分为半圆形后堂、后堂回廊和半圆形小礼拜堂。而这些空间又是连通的,它们也有着一定的相互关系。

当然这种划分并非无限的,它还要受到经院写作的第三项要求——要清晰明确,推论具有说服力的限制。也就是说单个构建在组成不可分割的整体的同时,还必须相互明显以区别开来以保持自己的身份。潘诺夫斯基讲了这样一个例子来说明问题,建筑师们为了实现所有支撑构件之间的统一,先后采用了集束式墩柱、单体式墩柱以及角偶式墩柱,但都无法完全表现建筑上部结构的构建。最终在圣德尼教堂找到了解决方案,教堂中堂拱劵的内拱缘由粗壮的小柱承接,外拱缘则由较细的小柱承接,中堂的横隔拱和交叉拱肋由三根高高的墙柱支撑。与这三根柱子相对应,有三根类似的小柱支撑着侧廊的横隔拱和交叉拱肋;甚至中堂墙壁的残留物——这是唯一顽固的要成为“墙壁”的要素——也以墩柱的长方形墙体形式得到了“显明”。

哥特式风格的发展并非是一个直线向上发展的过程,它是通过不断地“承认并最终调和各种潜在的矛盾”来实现发展的。所以“调和”便是潘诺夫斯基提到的第二条原理。他在文中用了哥特式建筑特有的三个问题说明这条原理,我仅选取其中之一,即高侧窗下的墙面构图。

关于高侧窗之下墙壁的设计问题主要是如何实现水平延续与垂直划分的和谐统一。努瓦永教堂、兰斯主教堂等虽有革新,但也只是部分改善了情况,并未达到理想效果。直到13世纪建筑师皮埃尔·德·蒙泰罗才最终解决了上述问题——圣德尼教堂的“暗楼拱廊是由四个同样大小的开口组成的一个连续序列,所有构件都是集束式墩柱,上部全部与四分窗户相接,中央的墩柱用三根墙柱与主窗棂相连,其他墩柱用一根墙柱和次要窗棂相连”。在皮埃尔的设计下,大墙柱最终跨越了束带层,又没有破坏暗楼拱廊的水平连续性。

其实在中世纪,无论是美学或是经院哲学都是为基督教神学所服务的,它们都是神学论证的一个组成部分。而在中世纪美学与经院哲学影响下的哥特式建筑,则是思想具体的产物。我们无论研究哪一部分,都不能孤立地来看,而应考察整个基督教文化的背景,注重文化间的关联,由此获得更多的启示。

参考文献:

[1]闫国忠.美是上帝的名字——中世纪神学美学[M].上海:上海社会科学院出版社,2003:237.

[2]黑格尔.美学第三卷(上册)[M].朱光潜译.北京:商务印书馆,2009.

[3]欧文·潘诺夫斯基.哥特式建筑与经院哲学(上)[J].陈平译.新美术,2011,(03):4-14.

[4]欧文·潘诺夫斯基.哥特式建筑与经院哲学(下)[J].陈平译.新美术,2011,(04):30-42.

作者单位:

上海大学美术学院