分权、地方债务与现代财政改革

——基于财政分权不同角度的效应分析

王杰茹

(山东财经大学 财政税务学院,山东 济南 250014)

分权、地方债务与现代财政改革

——基于财政分权不同角度的效应分析

王杰茹

(山东财经大学 财政税务学院,山东 济南 250014)

国内理论界普遍认同地方债务内生于财政分权体制,主流观点是收支不平衡引致地方政府支出规模的扩张;反对派支持“利维坦假说”,认为分权可以限制地方政府支出的过度扩大。但分权究竟如何具体作用于地方债务,仍有待深入研究。本文建立了财政分权与地方债务关联的理论框架,从支出、收入和纵向财政不平衡三个角度进行了实证检验。结果表明,分权效应不能一概而论,提高收入分权,降低支出分权,缓解纵向财政不均衡,将有助于减少地方债务。构建现代政府间关系,“五五分成”后亟需增加中央一般性转移支付,严格政府支出管理;同时适度放松收入管理,赋予地方政府有限的税收立法权,构建地方税体系至关重要。

地方债务水平;支出分权;收入分权;纵向财政不平衡

一、引 言

以建立现代财政制度为目标的新一轮财税体制改革的核心是构建现代政府间财政关系框架。1994年“分税制”改革经过20多年的运行,已渐行渐远,现行中央与地方的财政共享制只是一种暂时性制度安排,包括财力与支出责任的划分,但此问题从来就没有真正解决好。因此,能否建立新型的政府间财政关系是财政改革的难点、重点,也是现代财政制度确立的主要标志。实际上,我国政府间关系设计中一直缺少政府间财政关系的法律框架,所以真正处理好“央地”财政关系难度极大。学术界讨论最广泛的如基层政府财力不足,支出责任过大以及地方政府债务风险等问题都需要通过政府间财政关系框架给予指导和协调,这是任何政府间博弈或者相关政策难以解决的基础性制度安排。

建立新型政府间财政关系就是要进行财政分权的科学设计,特别是处理好中央与地方财政分权,处理好“条条”与“块块”的关系,合理划分中央与地方(部门)的支出和收入关系不仅是理论探讨,而且是现实改革中不能回避的问题。支出权是财政事权和支出责任的基础,长期以来,我国财政支出权部门分割严重,导致了支出乱象丛生,如支农支出就有近300多种;收入权的划分也不尽清楚,如基金收入权等。这些问题源于过去财税制度安排中缺少对财政支出权和收入权的进一步细分,分权导致收支难以匹配,地方政府的预算外债务风险不断积聚。新《预算法》虽然将政府债务分门别类纳入全口径预算管理,赋予地方政府有限举债权,也推行了全面“营改增”试点后调整中央与地方增值税收入“五五分成”的过渡方案。但在调研中我们发现,大多数地方政府反应出实际财力被削弱的困境。若不彻底解决好支出权与收入权的划分及匹配问题,地方政府债务风险仍然难以控制好。

因此,新常态下,确立政府间财政收入权与支出权相适应的新型财政分权框架,不仅是平衡政府的财力与事权,构建现代财政制度的重要内容,而且是降低地方政府长期债务风险的关键点,在理论和实践中都具有重要意义。本文试图从支出、收入等多个角度来反映中国的财政分权,通过解释分权对地方债务的具体作用机制,探讨现行中央与地方财政关系的症结所在,为构建新型政府间关系、建立现代财政制度提供帮助。

二、文献述评

依据政治学中集权和分权关系理论,经济学上的公共产品层次性和“财政联邦主义”理论,法学上的宪政和地方自治理论,各国政府间关系及其财政关系的普遍模式是实行分权制。以Tiebout、Masgurave、Oates为代表的第一代财政联邦理论指出,财政分权促使地方政府间竞争,提高公共产品与服务的供给效率,降低财政赤字。Tiebout提倡居民“用脚投票”来改善辖区公共产品供给水平;Masgurave论证了中央和地方政府存在的合理性;Oates提出向下分权、多层级政府能提高政府决策合理性。新分权理论开始引入激励相容与机制设计学说,以Qian and Roland、B.Wein gast、D.E.Wildasin为代表,转向财政分权对政府行为和经济增长的影响研究。

研究财政分权与地方政府债务关系的文献国外已有许多。从理论上梳理,Tiebout、Stigler、Oates和Stiglitz先后致力于研究地方政府举债融资的必要性。Brennan 和Buchanan认为“利维坦”政府对税收的垄断会导致非合作的政府间财政竞争,最终遏制支出规模膨胀。Grossman、Stein和Rodden先后检验了此假说,发现财政分权度与地方债务规模理论上呈反向关系。Qian and Roland强调财政分权能够硬化预算约束,合理控制债务规模以减少赤字。也有反对观点,Minassi和Craig认为“公共池”问题使地方政府有机会攫取财政资源,财政分权会导致财政赤字规模膨胀。Teresa和 Craig则认为政府间存在的横向和纵向财政缺口是地方债务规模不断膨胀的原因。Mikesell发现政府为弥补财政赤字而且大规模举债导致了债务的形成。Fujiki通过研究日本的债务管理发现完全分权下的地方债务增长速度较慢。

更有大量实证分析的文献,如Wijnbergen等对1989年波兰的政府债务、财政赤字和通货膨胀水平进行一致性检验,发现合理的债务管理能有效改善通货膨胀和控制财政赤字。Alta等认为偏好高赤字的政府会有更多的负债,提高财政透明度有助于降低政府债务积累和赤字规模。Fiva发现收入分权伴随较小的政府规模,支出分权伴随较大的政府规模。Ogawa等利用内生经济增长模型,研究发现存在一个最佳分权度实现中央政府经济增长的最大化,但对于地方政府改善福利水平来说,这样分权是过度的。Neyapti利用16个国家的面板数据,从收入和支出两个角度证明财政分权能显著降低预算赤字水平[1]。Baskaran对17个OECD国家面板数据进行实证分析,发现从长期来看,支出分权对政府债务规模是负效应,而收入分权和纵向财政不均衡并没有显著影响债务规模[2]。Holcombe等认为降低政府支出分权度可以阻止政府间竞争,形成卡特尔,但会引起地方政府收入的负增长。Cassette发现纵向财政不平衡会扩大中央、地方和总体支出规模。JIA等发现中国的支出分权会引起地方政府支出的增加,收入分权与政府支出基本不相关,这都源于财政纵向不平衡对经济的扭曲作用[3]。Presbitero等发现提高OECD国家财产税的比重将有助于改善财政纪律,建议有助于提高财产税比重的分权方法[4]。Hana等提出财政动机会影响中国地方政府的政策选择和行为方式,新兴产业的税收收入来源弥补了由财权再分配导致的地方政府收入减少的一大部分[5]。Ligthart等评价财政分权将有助于公民对政府的信任和财政汲取能力的提升[6]。

国内对于这个问题的理论研究较为普遍。杨志勇等认为2005年之前地方政府是被动负债,表现为基层财政困难;2005年之后是主动负债,尤其是2008年以后地方融资平台规模的扩大。孙琳等认为“利维坦”假说在中国并不成立,财政分权推动了政府支出规模的扩大。杨志勇和莫琼兰均评价财政分权下事权与财权的不匹配所导致的财政收支缺口是债务问题的根源所在。时红秀认为财权与支出责任不匹配不能完全解释地方政府债务积累[7]。马海涛认为在2006年以后,财政体制和经济增长共同推动了地方债务的膨胀。龚强等论述中国地方债务问题因与财政分权不完善、官员激励扭曲联系在一起而错综复杂,需要结合现实制度做出进一步研究[8]。李翀通过分析美国财政赤字和政府债务之间的关系,认为各国政府都应当调整财政赤字观,严肃面对债务危机[9]。詹正华等提出地方政府债务规模是一种主动负债和被动负债共同增长的态势[10]。徐坡岭等发现分权过程中缺乏对地方政府官员的监督约束,导致隐性债务规模及其庞大。陈凡等认为高达70000亿的地方融资平台债务是中国地方政府债务的最大组成部分,地方债务市场缺乏透明度、公平性不足、效率低下[11]。杨灿明等将地方债务形成原因归结为财权与事权不匹配及省以下财政管理体制的不完善[12]。杨十二等构建了一个决定地方政府债务的制度解释框架,认为财政分权促使地方政府有大规模举债的内在激励,对预算外收入依赖、经济刺激政策和融资制度创新加速了地方政府负债规模的攀升[13]。杨林等将地方政府债务风险日益增加的表现总结为债务存量较多、结构失衡、使用效率低下和偿还期集中,原因既有约束软化、监管乏力等债务管理方面的不足,也有财政分权、转移支付等制度方面的局限[14]。邱栎桦等提出财权与事权不匹配是地方债务扩张的直接诱因,而分权激励下的政府竞争则是其深层次原因[15]。

由于数据较难获得,实证分析方面的研究相对匮乏。时红秀利用五个县市的政府债务数据,对比发现财政收入并非反向影响地方政府债务规模[7]。贾俊雪等发现不同财政规则对长期经济增长和政府债务规模有明显差异,原始赤字规则更有利于改善政府财政状况[16]。詹正华等通过对2001-2011年的长期时间序列数据进行格兰杰因果检验,发现地方债务规模与财政收入分权度不存在长期协整关系,而财政支出分权度大小是地方债务规模的格兰杰原因[10]。李丽虹用2010年全国地方性政府债务的截面数据,实证分析发现省级地方政府负债率与财政分权激励的分布一致,市级地方政府可通过财政集中度降低债务率,县级地方政府的财政收支压力驱动其负债[17]。马恩涛等建立跨期迭代模型,发现当地方政府债务不受中央政府控制时,以转移支付为特征的预算软约束对公共投资和地方债务都具有显著的正面效果,尽管其也会导致寻租[18]。曲文俏等运用跨国实证模型和面板数据,估计我国地方政府合理债务规模。邱栎桦等对中国西部D省的县级面板数据,分别进行OLS、固定效应、2SLS、GMM和SYSGMM模型分析,得到一致结论,财政分权和政府间竞争都会引起地方政府债务规模的扩大,但前者的正效应显著大于后者[15]。黄春元等对中国321个地级市的数据进行实证分析,发现财政缺口对债务规模有负效应[19]。

综上所述,国外对该问题的理论和实证研究都比较全面,而国内研究形式并不丰富。一方面,虽然国内文献中不乏对财政分权的讨论,并给出了衡量中国财政分权的多种理论表达形式,但较少应用于实证检验。另一方面,受地方债务数据较少公开且大多不纳入预算的限制,实证检验大多只能以一个县或市的数据举例,缺乏代表性。

本文的创新之处有两点:一是在建立理论框架后设定模型,利用国内26个省级地方政府的面板数据,分别从支出分权、收入分权和纵向财政不平衡三个角度探讨对地方债务的长期影响,这是国内实证分析中极少见的;二是本文突破以往债务余额绝对值数据匮乏的限制,尝试使用债务水平这个相对数据来代表地方政府由于财政收支缺口而承担的债务压力,即只要政府性债务随经济水平发展(GDP衡量)在一个相对合理的范围内波动即可,不要求债务余额绝对值一成不变①① 过去所说地方政府债务多指预算外的、以融资平台贷款方式举借的债务。既然新《预算法》允许省级地方政府发债并纳入预算管理,且2016年起只允许以发行债券方式举借新债,今后预算内财政收支缺口压力将成为地方政府举债的主要原因。,这是对地方债务概念的延伸。为增强结果准确度和可信度,方法上选择静态固定效应和动态SYS-GMM作对比,力求结果相一致。

本文余下部分的结构安排如下:第三部分建立财政分权与地方政府债务关联的理论框架;第四部分详细介绍数据选择、模型设定;第五部分对各种方法的实证检验结果进行分析;第六部分是全文结论和建议。

三、理论框架

一般而论,财政分权的核心就是使地方政府具有一定的财政自主权。从20世纪50年代起,除极少数国家(如新加坡)采取中央一级政府外,几乎所有国家都实行了不同程度的财政分权。中国自1994年起进行分税制财政体制改革,在划分事权的基础上重新划分了中央税、地方税和中央地方共享税,确保中央适当集中财力实施宏观调控,同时设计了一套完整的转移支付和税收返还制度来保护地方政府的既得利益。分税制财政体制改革从事权和支出责任划分、收入划分、税收返还确定三个方面厘清了中央和地方的政府间财政关系,形成了中国特色的财政分权体制。

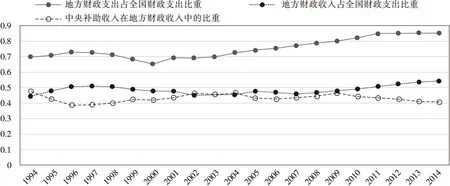

分税制改革至今,地方财政支出在全国财政支出中占的比重一直居高不下,支出责任越来越大,见图1,到2014年地方财政支出占全国财政支出的比重已超过85%;与此同时地方财政收入在全国财政收入中的比重却始终没有较大提升,一直稳定在50%左右。自始至终,支出是高度分权的,对地方政府支出管理相对松散,而收入是相对集权的,没有给地方政府应有的财政自主权。地方政府财力与事权始终难以匹配,问题越来越突出,巨大的财政收支缺口只能依靠中央补助收入和举债来弥补。1994-2014年的地方公共财政预决算表中,中央补助收入占地方公共财政收入的比重始终维持在40%-50%之间,占地方财政收入中近一半的比例。债务积聚,隐性风险增加,尤其是2008年金融危机以来,随着保民生、促经济和扩大内需等一系列政策的出台,地方政府承担的事权和支出责任比重在直线上升,与此同时,地方本级财政收入比重虽在缓慢上升,中央补助收入占比却在直线下降,地方政府面临的财政支出压力越来越大。显而易见,分税制财政体制改革的确提高了中央政府在财政再分配中的核心地位,却给地方政府留下了沉重的债务负担,为经济和社会发展埋下了债务风险隐患。

地方政府债务直接形成于支出大于收入的财政缺口,无非是事权与财力不相匹配,而地方政府普遍的支出扩张则源于财政分权和政绩冲动。国内学术界普遍认同地方政府债务内生于财政分权体制的观点。分权为地方政府成为竞争主体创造了制度基础,地方政府参与市场竞争作用是独特而空前的。政治集权下的财政分权是中国的基本制度背景,政治集权的核心表现为政府决策的集权,强有力的中央政府在决策中始终发挥主导作用,并对地方财政收支平衡和预算决策有着的显著影响,事实上地方政府并无真正的财政自主权,其财政收支和预算决策都要受上级影响。在中国地方政府官员“晋升锦标赛”治理模式下,行政权力集中和强政治激励机制极大地影响了地方政府行为:上级政府通过政治决策实现对下级政府的事权下放,追求政治晋升的官员必须无条件执行,即使在无资金保证的条件下(或奉行“上有政策下有对策”的办法)[8]。如果说是财政分权导致了地方政府的被动负债,那么行政分权和财政分权共同作用下的强政治激励则是地方政府主动负债的动因所在。中国的财政分权与行政分权合流,才是财政支出不断膨胀的根本动因。

图1 不同角度表示的财政分权

数据来源:《中国统计年鉴(1995-2015)》、《中国财政年鉴(1995-2015)》。

根据Hana提出的财政机会主义这一概念,作为政策制定者的地方政府官员,在面临短期财政赤字和政治压力时,有偏好过度积累或财政风险的财政机会主义行为[5]。转型期经济增长被公认为是最重要的目标时,他们往往会选择绕过法律障碍、通过预算外政策(融资平台)变相举债融资,在促进地区经济发展的同时,也不会影响到“央地关系”。这种肆意违反财政纪律的行为,在很长一段时期内脱离中央的监管甚至得到默许。为追逐经济利益,各级地方政府都希望以最小的成本干更多的事情,必然会导致财政资金的短缺,积压税收的同时,也会挤占税收以外的非税收入,导致进一步的收不抵支,这是地方政府债务增长的根源所在。

针对“分事、分税、分管”的分税制特征,岳军提出,比起中央与省级政府之间,省以下地方政府间事权下放和财权上移的现象更加突出,地方政府内部财力与事权不匹配、不合理的现象更加突出,自上而下各级财政分配呈现“水往下游流,越流越少”的现象[20]。从中央到地方的各级政府,一方面实行集权式的收入制度,尽可能地扩大财政收入,同时又实行分权式的支出制度,纷纷放大支出效应,层层加码,进一步加重了基层政府的财政负担。值得一提的是,在财政支出总量规模无限扩大的同时,各级地方政府都仅对本地区的支出负责,究竟谁来为总量负责、为总债务兜底呢?

弥补地区收入差距的国际经验是建立转移支付制度,然而改革以来,转移支付规模虽然庞大且日渐增长,却并未起到弥补财政分权缺陷的作用。预算决策的集权会造成转移支付的渐进式分配,再加上分配过程缺乏规范性与透明度,极易滋长机会主义行为。事权与支出责任不匹配已是不争的事实,同时政府级次过多、支出标准混乱、支出价值链条太长,这都是促使转移支付存在机会主义行为的直接诱因,也是地方政府“倒逼”财政体制改革的必然结果。Weingast和苑德宇等先后指出,面对中央转移支付后的预算约束,地方政府会重新调整其财政收支行为,以实现政治、经济和社会利益的最大化,首先调整的就是政府投资支出。并分别通过不同的实证方法得到了一致结论,转移支付会显著促进地方财政支出水平增加,非专项转移支付促进效果更明显。理性预期促使了地方政府的支出扩张和机会主义行为,但地方政府不能指望转移支付会平衡其全部财政缺口,至少在事前不能,事实上,转移支付行为间接导致了债务水平的增加。

保持了近30年经济高速增长的“中国奇迹”,现在转入了经济新常态阶段,现行政治激励制度的目标与政府职能合理设计之间始终存在着严重的冲突。如果解决不好财政体制这个制度管理问题,财权上移、事权下放的现象不可能从根本上改变,即使新预算法实施,放开地方举债权,也难以缓解地方政府债务的膨胀。

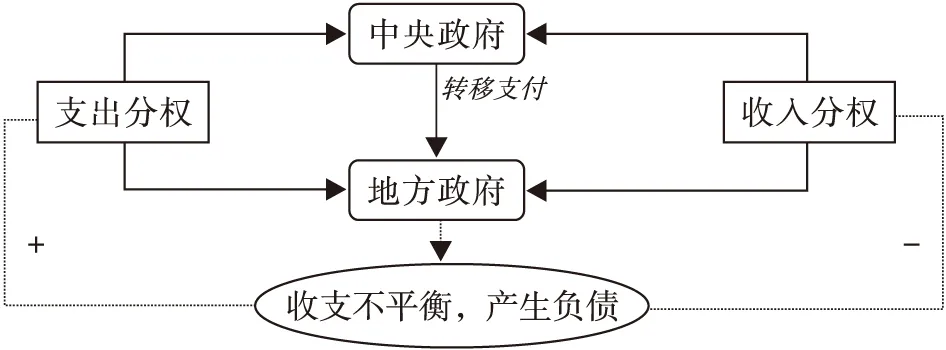

从动态角度看地方政府行为,理应收入等于支出,实践中却很难实现。引入分权因素后,收入分权与支出分权是处于矛盾状态之中的:收入分权程度越高,地方政府筹集财政收入的自主性越强,对提高财政汲取能力和偿债能力越有利,支出分权程度越高,地方政府承担的事权和支出责任越大,出现财政收不抵支和债务积累的可能性越大;同时,来自中央的补助收入越多,在地方总收入中的比重越大,地方政府对上级政府“财政兜底”的依赖程度越强,极易造成预算软约束,加剧债务积累。因而,在讨论财政分权对地方债务水平的实证分析时,不能一概而论,必须分别探讨。我们预期支出分权和纵向财政不平衡的影响是正效应,收入分权是负效应,参见图2。

图2 财政分权影响地方政府债务的理论框架

四、数据选择和模型设定

(一)财政分权度

国内普遍采用地方人均财政支出(收入)占全国或中央财政支出(收入)的比重来表示财政分权程度,也有文献用各地财政对转移支付的依赖度和地区内各级政府财政收支份额来衡量也是相对正确和可行的。笔者认为,单一指标不能很好地反映中国财政分权现状,对应分税制改革的思路,应当从事权和支出责任、收入和转移支付三个方面分别进行测度。

本文参照徐永胜等的观点,选取支出分权和收入分权作为主要的两个衡量指标,加上纵向财政不平衡作为补充,共同表现中国财政分权程度,分别表示支出、收入和中央补助收入对地方财政收支的影响[21]。借鉴Baskaran[2]、张光[22]和IMF的GFS年鉴中使用的方法,对三种财政分权度衡量指标的定性描述见表1,分别表示为Exp.dec,Rev.dec和Grant.share。

表1 财政分权度指标之间的相关性

根据前文图1可以看出三者之间的数量关系,我国地方政府支出分权度始终明显高于收入分权度和财政纵向不平衡度,收入分权度略高于财政纵向不平衡度。观察其趋势,支出分权度曲线和收入分权度曲线基本呈现同向变化;纵向财政不平衡度曲线和收入分权度曲线呈现出较明显的反向变化;纵向财政不平衡度曲线与支出分权度曲线的关系不明显。

表2 财政分权指标的定性描述

笔者同时对三组分权数据做出了相关性分析,研究三者之间的准确关系,结果见表2。收入分权度与支出分权度的相关系数为0.5274,正相关;纵向财政不平衡度与支出分权度的相关系数为-0.0333,弱负相关;纵向财政不平衡度与收入分权度的相关系数为-0.7686,负相关。

图表分析的趋势结果基本一致,可以初步总结为:随着支出分权度的提高,收入分权度也相应提高,但来自中央的补助收入与地方本级财政收入有很强的反向替代关系。

(二)地方债务水平

在实证分析中,李丽虹[17]、杨林等[14]都采用债务率和负债率来衡量地方政府的债务风险①① 负债率:年末债务余额与当年GDP的比率,是衡量经济总规模对政府债务的承载能力或经济增长对政府举债依赖程度的指标。国际上通常以《马斯特里赫特条约》规定的负债率60%作为政府债务风险控制标准参考值。债务率:年末债务余额与当年政府综合财力的比率,是衡量债务规模大小的指标。国际货币基金组织确定的债务率控制标准参考值为90~150%。。贾俊雪等[16]、詹正华等[10]、李翀[9]均强调控制财政收支差额、维护财政平衡的原始赤字规则更有利于改善政府财政状况,只要财政赤字和由此导致的政府债务在警戒线以内,都是可以接受的。邱栎桦等使用预算内财政收支缺口来具体考察D省108个县由于分税制所造成的财政收支压力[15]。借鉴上述观点,本文使用本级财政收支差额决算数代表省级地方政府由于财政分权带来的财政收支压力,即:

财政收支差额=本级财政支出决算数-本级财政收入决算数

同时,笔者认为,比起年末政府性债务余额的绝对数,用地方政府性债务水平这个比例数据,更能客观表达地方政府面临的债务风险。地方政府性债务水平等于地方本年度债务余额占地区生产总值的比重,表示该省级地方政府当年由于财政收支差额导致的债务压力。尤其在地方债务纳入预算管理以后,地方政府性债务余额并非要一成不变,债务规模伴随经济增长扩大是合理趋势。借鉴龚强等的观点,既要保证地方政府在税收外有充足的债务资金以满足公共支出需要,又要进行合理限制,避免过度支出[8]。地方政府性债务余额的绝对数可以增长,但地方政府性债务水平必须控制在合理规模内,表示地方政府债务伴随地区经济发展的有限增长趋势,表示为:

地方政府性债务水平=(本级财政支出决算数-本级财政收入决算数)/年度地区生产总值

(三)模型设定及说明

本文摘取1998-2014年26个省份的面板数据进行实证检验,鉴于以下三点原因:第一,分税制改革1994年开始,1994年之前的数据不可取;第二,1997年,重庆脱离四川省成为直辖市,为了数据准确和可比,时间点截取1998-2014年;第三,中国财政年鉴中的地方财政收支预决算表,山东、浙江、福建、广东、辽宁五省1998-2003年的省级数据缺失,故剔除这五个省份。全部数据来自《中国统计年鉴》、《中国财政年鉴》和国家统计局网站公布的统计信息,缺失部分由中国经济社会发展统计数据库和相关省份统计年鉴补足。

我们建立以下等式来进行分析:

Debtit= α + βDECit+ ηZit+ui+wt+εit

其中Debtit表示省份i在t年份的负债率,是被解释变量,ui表示个体效应,wt表示个体时间效应,εit表示随机误差项。DECit是财政分权,作为解释变量,β是系数。DECit定义如下:

DEC={Exp.dec,Rev.dec,Grant share}

Zit为其他控制变量,系数为η,由于影响地方政府债务的因素很多,为了控制其他因素,我们选取了一些控制解释变量和被解释变量不收外部经济环境影响的变量。定义:

Z={Population growth,GDP growth,CPI gro-wth, Unemployment rate,Openness,Demographic,Urbanization}

(1)人口数量增长率(Population growth),我们用地区年人口自然增长率来表示。

(2)国内生产总值增长率(GDP growth),我们对人均地区生产总值取对数,可以剔除人数的影响,表示该省份人均GDP的增长。

(3)通货膨胀(Inflation),我们用地区居民消费价格指数的增长率(CPI growth)来表示,以1998年为基期(数值=100)计算出其他年份的数据。

(4)失业率的增长(Unemployment rate),基于数据可得性,我们用该地区的城镇登记失业率的增长来表示。

(5)开放程度(Openness),我们用该地区经营单位所在地进出口总额占地区生产总值的比重表示,进出口总额核算过程中的汇率采用人民币对美元的年度平均汇率折算。

(6)人口结构(Demographic),我们用该省份抚养比表示来表示各年龄段人口所占份额,人口抚养比=非劳动年龄人口(14岁以下儿童+65岁以上老人)/劳动年龄人口(14-65岁)。

(7)城镇化程度(Urbanization),我们用该省城镇人口占总人口的比重来表示。

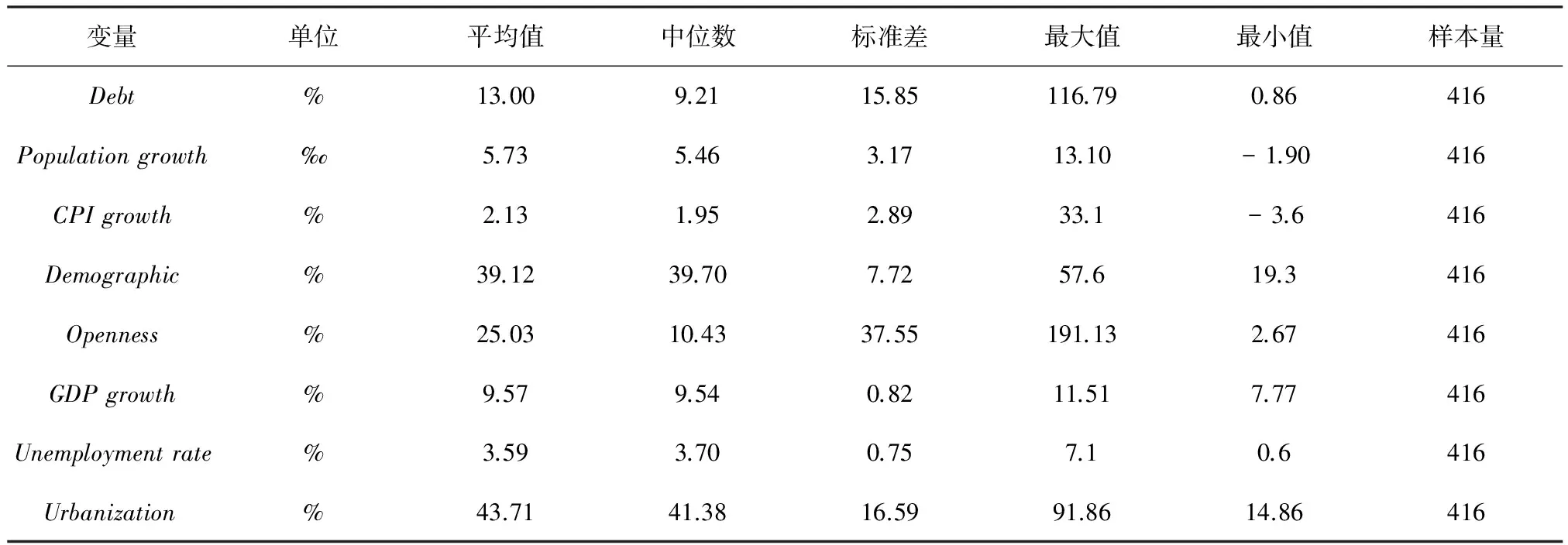

同时,我们对引入的所有变量进行了统计性描述,见表3和表4。

表3 财政分权指标的统计性描述

注:1.表中数据经过四舍五入后取小数点后两位;2.数据来源:《中国财政年鉴(1999-2015)》、国家统计局网站公布信息。

表4 主要变量的统计性描述

注: 1.表中数据经过四舍五入后取小数点后两位;2.数据来源:《中国财政年鉴(1999-2015)》、国家统计局网站公布信息。

五、实证结果分析

为求结果的准确性和可信度,本文先后采用固定效应(FE)和系统广义矩(SYS-GMM)方法,估计财政分权对地方债务水平的影响。

为初步验证财政分权影响地方债务水平的效应,我们先控制其他变量不变,对26个省级地方政府1998-2014年的财政分权和债务数据分别取平均数后,用Eviews6.0做出了散点图,详见图3、图4、图5,图中显示两者之间直观的数量关系。数据来自中国财政年鉴。

实际画出的散点中,收入分权与地方债务水平的确呈现负相关,纵向财政不平衡与其正相关,与理论分析完全一致,但支出分权与地方债务水平呈现负相关,与理论预期不符。造成符号异常的原因可能是对数据取平均或是控制了其他变量后影响了数据特性,故下一步要建立相关模型进行实证分析检验。但我们关注到相同债务水平下,支出分权度略高于收入分权度,与图1是一致的。

图3 支出分权与地方政府债务 图4 收入分权与地方政府债务 图5 纵向财政不平衡与地方政府债务

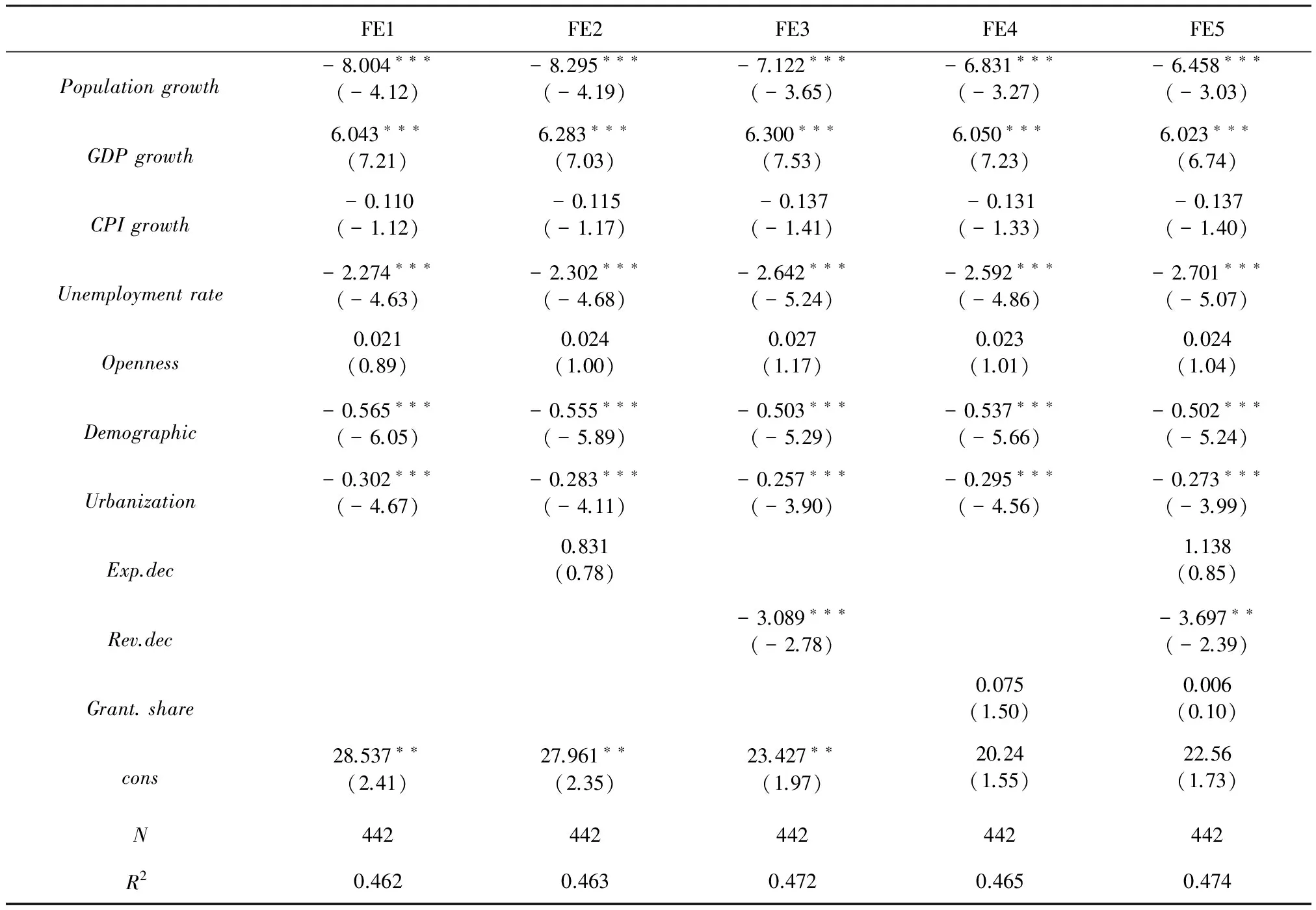

(一)静态固定效应模型结果

根据Hausman检验结果,表5显示了固定效应分析的所有估计结果。模型FEI不包括财政分权变量的影响,模型FE2只加入了支出分权变量,模型FE3只加入收入分权变量,模型FE4只添加纵向财政不平衡变量,模型FE5同时加入了支出分权、收入分权和纵向财政不平衡三个变量。

从系数符号来看,收入分权在模型FE3和模型FE5中系数均显著为负;支出分权在模型FE2中系数为负,与图3一致,在模型FE5中系数为正,与理论分析一致;纵向财政不平衡在模型中系数均为正,与图5一致。单从变量系数符号来看,对收入分权的估计结果较好,与前文理论分析和图4描述相符。支出分权的符号有时正有时负,需要进一步检验。纵向财政不平衡的系数为正,与图4符号一致,但由于结果并不显著,也应当做进一步检验。

从变量显著性来看,只有收入分权在模型FE3和模型FE5中都是显著的,且系数符号一致,而支出分权和纵向财政不平衡在模型中始终不显著。说明在固定效应分析中,收入分权对地方债务水平影响的估计效果比较好,对支出分权和纵向财政不平衡的估计效果不太好。导致这种结果最有可能的原因是变量之间存在内生性,影响分析效果,也需要进一步检验。

从数值来看,收入分权系数的绝对值最大,说明收入分权对地方债务水平的影响最大,收入分权度提高1个百分点,带来地方债务水平下降3个百分点。纵向财政不平衡的系数绝对值最小,不足0.1,说明其引起的地方债务水平变动幅度比较小。

再看其他控制变量,除通货膨胀和开放度以外,其他控制变量都十分显著。人口增长率的系数在-7左右,说明人口增长率加快0.1个百分点,债务水平下降7个百分点,原因是公共品供给的规模经济会降低政府的财政支出压力。经济增长率的系数显著为正,数值在6左右,说明经济增长率每上升1个百分点,会带来债务水平上升6个百分点,原因是经济增长会引起对未来偿债能力预期的上升,可能会增加相应借债。失业率显著为负,数值在-2左右,说明失业率每上升1个百分点,债务水平下降2个百分点,失业表明了生产要素的非充分利用,失业率的上升意味着生产能力的下降,伴随偿债能力的降低会相应缩减举债规模。人口结构系数显著为负,数值在-0.5左右,人口抚养比越高,劳动年龄人口所占的比重越小,则人们对国家和社会保障的依赖程度越大,利于财政汲取能力的提升。城镇化比率系数也显著为负,数值在-0.3左右,说明城镇化水平越高,城镇居民占据的比例越大,政府供给居民生活的财政支出负担越小,债务水平越低。

表5 财政分权对地方债务水平影响的固定效应估计结果

注:括号内为T统计量;*表示在10%的水平上显著;**表示在5% 的水平上显著;***表示在1%的水平上显著。

(二)动态面板模型估计结果

为进一步检验支出分权和纵向财政不平衡对地方债务水平的影响,我们运用SYS-GMM估计方法。相对于传统的面板数据方法,该方法可以很好地解决模型中存在的变量内生性问题,克服动态面板偏差,提高估计精度。

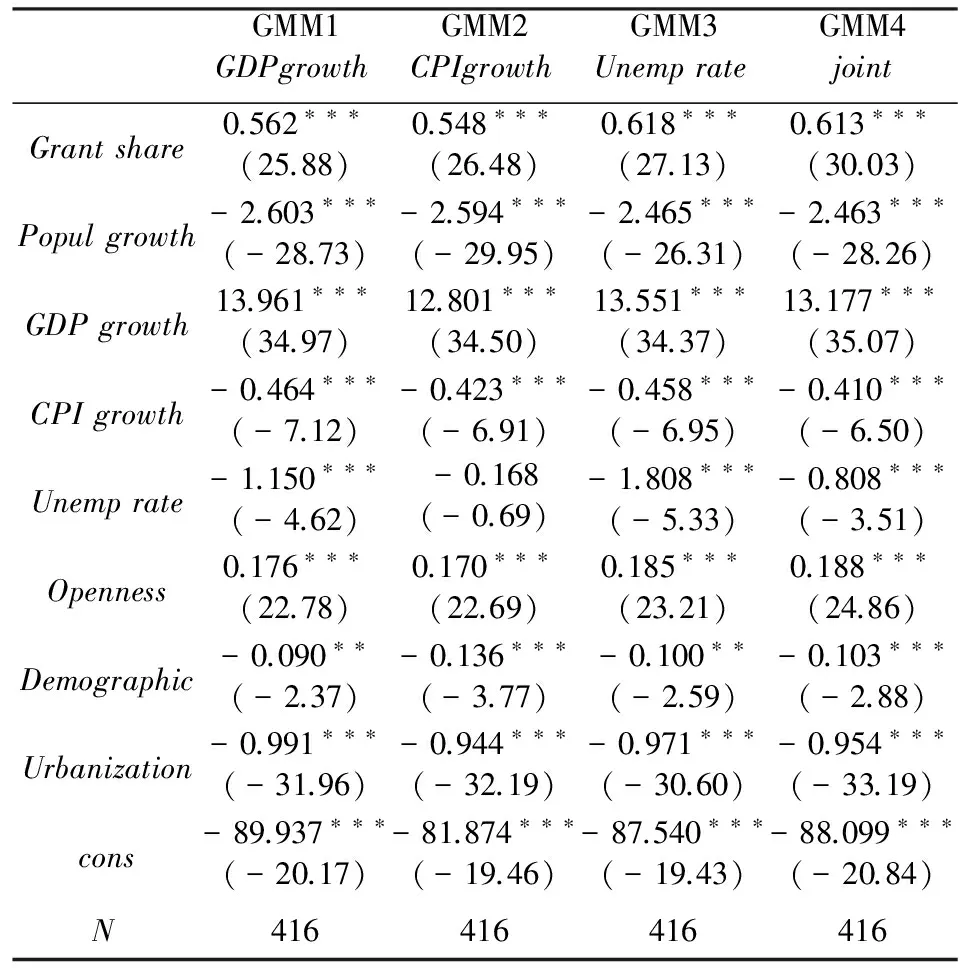

Baskaran采用此方法研究财政分权对OECD国家债务影响时,选择失业、通货膨胀和利率作为克服内生性的工具变量[2]。借鉴他的观点,本文选择失业和通货膨胀作为工具变量。同时结合宏观经济学理论,选择经济增长作为第三个工具变量,根据邱栎桦的观点,地方政府债务与经济增长在存在明显的非线性关系,政府债务阈值为20%,短期内促进经济增长,长期内无显著作用[15]。在估计时,模型GMM1只将经济增长作为工具变量,模型GMM2只将通货膨胀作为工具变量,模型GMM3只将失业作为工具变量,模型GMM4将以上三个变量全部作为工具变量,见表6。

表6给出了支出分权对地方政府债务影响SYS-GMM估计的全部结果。总体来看,横向模型估计之间不存在很大的偏差,模型估计结果较好。支出分权变量始终显著为正,说明提高支出分权度会显著影响地方债务水平,与前文理论分析一致。系数在4左右,说明影响支出分权度提高1个百分点,地方债务水平上升4个百分点,作用效果十分明显。

再看其他控制变量:人口数量增长和人口结构变量始终显著,说明人口因素对地方债务水平的影响不容忽视;经济增长变量在四个GMM模型中都显著且数值在14左右,在所有变量中其系数绝对值最大,说明经济增长在影响地方债务水平因素中发挥至关重要的作用;城镇化变量也始终显著,系数为1左右,说明城镇化水平和地方债务水平的变化趋势基本一致;开放度变量始终显著,虽然其在固定效应分析中始终不显著,说明克服内生性后,地区经济开放的确会影响地方债务水平,只是系数不足0.1,说明影响很小。通货膨胀因素只在模型GMM1中显著,在固定效应分析中始终不显著;失业只在GMM3中不显著,可能是受到工具变量的影响。

表6 支出分权对地方政府债务影响的GMM估计结果

注:括号内为T统计量;*表示在10%的水平上显著;**表示在5% 的水平上显著;***表示在1%的水平上显著。

表7给出了纵向财政不平衡对地方债务水平影响GMM估计的全部结果。总体来看,除失业在GMM2中不显著外,其他变量在四个GMM模型中均全部显著,模型估计效果非常好。纵向财政不平衡度变量在四个模型中均显著为正,说明中央补助收入在总收入中的比重上升时,会引起地方债务水平的显著提高。

表7 纵向财政不平衡对地方政府债务影响的GMM估计结果

注:括号内为T统计量;*表示在10%的水平上显著;**表示在5% 的水平上显著;***表示在1%的水平上显著。

从数值上来看,纵向财政不平衡的系数在0.6左右,可以初步推断,中央补助收入比重降低一个百分点,地方债务水平会降低接近一个百分点,说明中央补助对地方财政收支平衡影响举足轻重。但如果与支出分权、收入分权相比较,中央补助收入对地方债务的影响就微弱许多,因为支出和收入一个单位的变动,会带来地方债务3-4个单位的变化。单纯从数值上看,经济增长始终是影响地方债务水平的重要因素。

六、结论与建议

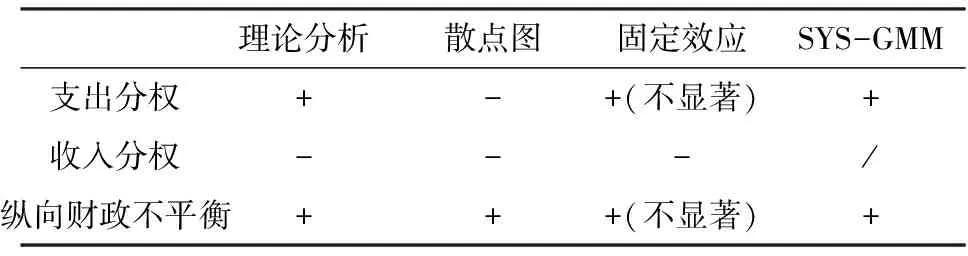

通过支出分权、收入分权和纵向财政不平衡三个指标,可以从不同角度分析财政分权对地方政府债务的影响。通过理论分析和实证检验,我们对研究结果做了一个初步整理,见表8。

表8 理论分析和实证检验结果对比

基本结论如下:

第一,财政分权从不同角度影响地方债务水平,既有促进作用也有抑制作用。

第二,支出分权和纵向财政不平衡对地方债务水平的影响是正效应,收入分权对地方债务水平的影响是负效应。

第三,从系数绝对值来看,支出分权的系数为4,收入分权系数为3,纵向财政不平衡系数0.6,说明支出分权是影响地方债务水平的关键因素,收入分权也产生了重要影响,相对来说,纵向财政不平衡的影响比较小。

当前中国的财政管理体制现状是“收入紧、支出松”,对收入权控制较为严格,而对支出管理权相对松散。从控制地方政府债务风险的角度考虑,一种思路是降低支出分权度,降低地方政府的支出责任,另一种思路是提高收入分权度,提高地方政府的收入能力。这两种思路都会改变纵向财政不平衡的程度。而建立新型政府间财政关系,我们认为应当“双管齐下”,对支出分权和收入分权的改革要同步迈进,这就要:

其一,“营改增”后确保地方财力不受损失,增加中央对地方的一般性转移支付力度。中央已经通过“五五分成”和税收返还的形式来确保地方在“营改增”后的既有财力不变。但既然是减税,结合政府公布的数据来看,税收收入的减少是毋庸置疑的,而这部分减少主要来自营业税带来的地方政府收入。增加中央对地方的转移支付可以降低因纵向财政不平衡带来的地方负债压力,而文献共识是一般转移支付对弥补财力差距和实现公共服务均等化的效率更高。

其二,严格对政府支出的管理,在财政支出的各个环节增强预算可预见性,强调绩效预算和问责机制,要提高财政支出效率,避免财政资源浪费。我国财政性教育占GDP的比例已经超过4%,却始终没有实现对教育支出的监督和权力制衡。尤其伴随高校扩招,一边是财政投入不断增加,一边是建设负债和科研腐败问题,归根结底是因为财政拨款缺乏规范性和法治性。重视财政支出的绩效评价,建立绩效拨款制度,支出环节杜绝政府体制外负债。

其三,提高地方政府本级收入能力必须依赖于地方税体系和有限的税收立法权。“后土地财政”时期,允许地方政府以发行债券方式举借债务,赋予了地方政府一定的自收自支能力。但归根结底,提高税收收入在地方财政收入中的比例才最合理合法。学术界有观点认为房产税可以代替营业税作为未来地方主体税种,但从公共治理风险角度,中国极高的房价收入比将不可避免地给税款收缴造成阻碍,不利于国家治理现代化,调节分配公平才是房产税的核心功能。地方税不是必需要独立税种,只要满足宽税基的征收方案,可以完善资源税、财产税等,构建地方税体系。也可以赋予地方政府适当的税收立法权,补充地方特产税、环保税等充实地方财力。未来以共享税为地方主要收入来源才是最优选择。

[1] Neyapti B. Fiscal decentralization and deficits: international evidence[J]. European Journal of Political Economy,2010,26(2): 155-166.

[2] Baskaran T. On the link between fiscal decentralization and public debt in OECD countries[J]. Public Choice, 2010,145(3): 351-378.

[3] Jia J X, Guo Q W, Zhang J. Fiscal decentralization and local expenditure policy in China[J].China Economic Reviews,2014,28(2):107-122.

[4] Presbitero F A,Sacchi A,Zazzaro A. Property tax and fiscal Discipline in OECD countries[J]. Economics Letters,2014,124(4): 428-433.

[5] Brixi H P. Contingent Government Liabilities: fiscal threat to the czech republic? [J]. Post-Soviet Geography and Economics, 2000, 41(1):63-76.

[6] Ligthart E J, Oudheusden P V. In government we trust:the role of fiscal decentralization[J]. European Journal of Political Economy, 2015,37(4):116-128.

[7] 时红秀.地方债的成因是什么?[N].中国经济时报,2010-07-07(05).

[8] 龚强,王俊,贾珅.财政分权视角下的地方政府债务研究:一个综述[J].经济研究,2011(7):144-156.

[9] 李翀.财政赤字观和美国政府债务的分析[J].经济学动态,2011(9):104-109.

[10] 詹正华,蔡世强.财政分权和地方政府债务规模的关系研究——基于格兰杰因果检验[J].财政监督,2012(14):69-73.

[11] 陈凡,王海成.财政分权框架下的地方政府债务问题研究[J].理论导刊,2013(3):83-85.

[12] 杨灿明,鲁元平.地方政府债务风险的现状、成因与防范对策研究[J].财政研究,2013(11):58-60.

[13] 杨十二,李尚蒲.地方政府债务的决定:一个制度解释框架[J].经济体制改革,2013(2):15-19.

[14] 杨林,侯欢.财政分权视阈下防范和化解我国地方政府债务风险的路径选择[J],当代经济管理,2014(9):74-80.

[15] 邱栎桦,伏润民,李帆.经济增长视角下的地方政府债务适度规模研究——基于中国西部D省的县级面板数据分析[J].南开经济研究,2015(1):13-31.

[16] 贾俊雪,郭庆旺.财政规则、经济增长和政府债务规模[J].世界经济,2011(1):73-92.

[17] 李丽虹. 财政分权视域下地方性政府债务的经验分析[J].求索,2012(8):46-48.

[18] 马恩涛,于洪良. 财政分权、地方债务控制与预算软约束[J].管理评论,2014(2):25-48.

[19] 黄春元,毛捷.财政状况与地方债务规模——基于转移支付视角的新发现[J].财贸经济,2015(6):18-31.

[20] 岳军.公共服务均等化、财政分权与地方政府行为[J].财政研究,2009(5):37-39.

[21] 徐永胜,乔宝云.财政分权度的衡量:理论及中国1985-2007年的经验分析[J].经济研究,2012(10):4-13.

[22] 张光.测量中国的社会分权[J].经济社会体制比较,2011(6):48-61.

责任编辑、校对:李斌泉

2016-07-05

国家社科基金项目“地方政府社会治理创新对公共服务的影响研究”(14BGL148);山东省自然基金重点项目“山东省政府性债务控制及风险预警研究”(ZR2015GZ001);山东省高等学校人文社科研究项目“山东省初次就业人群住房刚性需求的释放机制研究”(J15WG08)。

王杰茹(1987-),女,山东省青岛市人,山东财经大学财政税务学院博士研究生,研究方向:财政理论与政策。

A

1002-2848-2016(06)-0082-11