低碳约束对能源强度的倒逼机制研究

潘雄锋,潘仙友,李昌昱

(大连理工大学 管理与经济学部,辽宁 大连 116024)

低碳约束对能源强度的倒逼机制研究

潘雄锋,潘仙友,李昌昱

(大连理工大学 管理与经济学部,辽宁 大连 116024)

本文从低碳约束与能源强度这一基本关系出发,理论上阐释了碳生产率对能源强度产生的直接与间接影响。在此基础上,利用2000-2014年中国省级面板数据进行了实证分析。研究结果表明:碳生产率约束对能源强度的直接影响轨迹呈“U”型曲线,就中国目前实际情况而言,碳生产率将有效遏制能源强度的攀升。但随着节能成本的递增,碳生产率约束所带来的“节能”边际效应正逐步削弱。此外,碳生产率的约束将有效促使产业结构高级化,扭转产业结构调整对于能源强度的作用效果;其次,碳生产率引致的技术创新对能源强度存在反弹效应;最后,外商直接投资作为降低能源强度的有效措施之一,低碳约束对FDI的技术外溢及资本积累具有加速效应。

碳生产率;能源强度;倒逼机制;双重效应

一、引言及文献综述

21世纪,随着中国经济发展步入工业化中期,“重化工化”步伐加快,能源作为重要支撑要素之一,消费总量保持着强劲的增长势头。2015年,全国能源消费总量达43亿吨标准煤,为2000年的2.93倍,年均增长率为6.94%。另一方面,受制于资源禀赋条件,为保证经济竞争实力提升,储备丰富及价格低廉的煤炭成为发展要素的首选。以2015年为例,煤炭消费总量占能源消费总量比重达64%,煤炭消费比重的持续攀高,使得中国碳排放相对于经济增长具有增量效应[1]。据全球碳计划(Global Carbon Project)公布的2013年度全球碳排放数据显示,2013年中国碳排放总量超过欧盟和美国总和,人均排放量达7.2吨,并首度超过欧洲。节能与减排作为一个问题的两个方面,彻底解决两者之间的悖论,关键在于扭转经济发展方式。具体而言,以“节能”为手段促使“减排”目标完成的同时将“减排”作为“节能”的约束条件,从能源供给及消费双侧管理制定合理发展战略,倒逼能源强度改善是根本[2]。因此,中国在提交的“国家自主贡献”文件中指出,为了缓解碳排放问题,政府将从体制机制、生产方式、消费模式、经济政策和科技创新等方面提出一系列强化政策和措施。并于2016年工作报告中明确提出:“今后五年,单位国内生产总值能耗和碳排放量将分别下降15%和18%,能源资源开发利用效率大幅提高,生态环境质量总体改善”。这意味着,未来较长一段时间内,中国能源消费不仅依从于经济发展规律,而且将受到碳排放空间的约束。碳排放约束将作为国家、地区一项制度性约束纳入能源发展规划之中,以此调节减排工作因外部性及内部激励缺失等因素带来的市场机制失灵问题[3]。在此背景下,本文将对碳排放约束在减排的基础上是否对能源强度形成有效的倒逼作用进行论证,以期纠正以往碳减排政策制定与落实的偏差,为政府机构调整碳减排政策提供理论参考。

随着碳排放问题的日趋严重,提高能源利用效率作为降低碳排放强度,缓解生态压力的有效措施之一,迅速引起了学术界众多学者的关注。已有成果主要围绕以下两条主线:其一,探讨了能源效率对碳生产率的影响。龙如银等[4]指出,中国三大经济圈能源效率的提高是推动碳生产率增长的主要因素,但地区之间存在一定差异,其中长三角地区能源效率对碳生产率的影响作用偏小;陈诗一[5]基于工业两位数行业数据进行了实证分析,指出能源强度对降低碳排放强度的影响占据了主导地位;Long et al[6]从工业角度出发,利用空间计量模型分析了碳生产率的影响因素,指出能源效率的提高将有效地降低碳排放强度;Liu et al[7]利用LMDI指数分解法同样得出,能源强度的降低对提高碳生产率起到了主要作用。另一方面,节能与减排作为一个有机协调的动态过程,纯粹地强调提升能源效率来缓解碳排放问题有失偏颇。为了研究碳排放约束对于能源效率的影响,部分学者将碳排放与能源消费同时纳入全要素生产率框架,以此来分析碳排放约束与能源效率之间的相互制约作用。张兵兵等[8]基于省际面板数据测算了中国不同时期碳排放约束下的全要素能源效率,结果表明:环境约束下能源效率水平处于持续下滑状态,各区域之间能源效率水平存在显著的差距;王兵等[9]、Wang et al[10]基于工业行业数据,利用全要素生产率指数同样对碳排放约束下的能源效率进行了测度;此外,为了使研究更加全面化、科学化,陈德敏等[11]构建了环境约束综合指标定量分析了环境约束对能源效率的影响效应,结果表明:不同的环境约束方式对于能源效率的影响作用存在一定差异;张华等[12]基于动态面板对环境约束与能源效率之间的非线性关系进行了验证,认为随着环境约束力度的增强,“创新补偿”效应将逐渐被“遵循成本”效应取代;高志刚等[13]通过实证检验认为环境约束与能源效率符合“U”型关系;Valeria et al[14]则在国际贸易背景下对环境约束与能源效率之间的关系进行了研究,以此检验不同制度环境下“波特效应”的普适性。

综上所述,已有成果为研究低碳约束与能源效率之间的关系铺垫了扎实的基础,但仍存在一定的进步空间:考虑到碳排放作为中国目前环境问题主要“病症”之一,同时,能源强度居高是导致碳排放问题严重化的主导因素之一,对于碳排放约束与能源消费强度之间关系的研究将具有现实意义。然而,已有文献侧重分析能源强度对碳排放的单向影响,忽视了碳排放约束对于能源强度的反馈作用。虽然也有部分学者考虑了碳排放对于能源效率的影响,但仅仅停留于碳排放约束下的全要素能源效率测算,并未深入分析影响机制及路径,因而使得研究结论无法具体化,缺乏政策参考价值。因此,结合目前碳减排现实需求,本文从低碳约束视角出发,探讨了碳生产率对能源强度的影响效应。同时,为了明确碳生产率对能源强度的作用机制,借鉴Hansen提出的门槛模型对研究模型进行进一步检验,为制定更为有效的节能与减排政策提供理论参考。本文余下部分将作如下安排:第二部分将在阐述碳生产率对能源强度影响机理的基础上构建相应的实证模型;第三部分为指标选取及数据说明;第四部分根据模型的设计和数据的选取进行实证分析;第五部分为结论,并提出具有可行性的政策建议。

二、碳生产率对能源强度的影响机理分析及模型构建

能源价格与技术进步作为调节能源强度的主要因素。首先,碳生产率的约束对于能源强度最直接的反馈效应为“成本效应”,即能源消费所带来的负外部成本将直接内生化于能源投入成本之中,提高了能源投入的均衡价格,因而通过要素替代作用降低能源强度[15]。另外,Porter et al[16]提出的“波特假说”认为,企业竞争优势并非仅仅依赖于静态标准下的博弈行为,而是来源于变动约束下的技术创新。碳约束加大国家、地区能源消费成本的同时能够有效地刺激技术革新,以至于产生“创新补偿”效应,从而提升生产效率,降低能源强度。然而,Sinn[17]提出的“绿色悖论”理论则认为,随着地区环境约束力度的提高,在未来可预见的高昂能源投入成本,将一定程度上造成短期内能源的快速消费,致使能源强度上升;同时,从技术创新层面来讲,碳排放约束加大能源消费成本亦可能造成技术创新投入的降低,最终也将抑制能源效率的提升[18]。在此基础上,为了验证碳生产率对能源强度的直接影响作用,本文以能源强度作为被解释变量,将碳生产率作为核心解释变量,并借鉴张华等[12]的思路,在模型中加入了碳生产率的平方项以此检验可能存在的非线性关系,具体模型如下:

(模型一) (1)

考虑到碳生产率对能源强度的影响效应可能存在的时空异质性,在模型二和模型三中分别引入时间虚拟变量与地区虚拟变量。时间虚拟变量以中央“十一五规划”为间隔,2006年之前ERtime为0,否则ERtime为1;地区虚拟变量以中国三大经济地带划分为判断依据,如果地区在中部,ERmid=1,否则ERmid=0;如果地区在西部,ERwest=1,否则ERwest=0,如下所示:

EIi,t=β0+β1ERi,t+γXi,t+μi,t+εi,t+δ1ERtime

(模型二) (2)

EIi,t=β0+β1ERi,t+γXi,t+μi,t+εi,t+δ2ERmid+δ3ERwest

(模型三) (3)

其中,i和t分别表示省份和年度,EIi,t表示能源强度,ERi,t表示碳生产率;Xi,t为模型控制变量,主要包括了经济发展水平(RGDP)、对外开放程度(OPEN)、外商直接投资(FDI)、人均能源消费量(RES)、产业结构(STR)及技术进步(TC);μi,t表示各地区不可观测效应,εi,t表示各地区个体效应,并假设其服从正态分布,ERtime、ERmid和ERwest为虚拟变量,β、γ和δ为待估系数。

此外,基于不同的政策导向功能,碳生产率亦可能通过间接路径对能源强度产生不同程度的影响。首先,产业结构的变动作为协调经济增长与能源消费的关键途径,碳生产率的约束不仅有益于高新技术产业的发展,而且通过限制、淘汰高能耗产业,引导资源节约型产业发展,保证经济增长的同时有效地降低能源强度。同时,以往过度依赖于计划性政策引导的产业结构调整模式缺乏内在激励,而碳生产率的约束通过限制产业的负外部产出恰恰可以形成这种有效的激励机制。因此,从这个角度来说,碳生产率水平的提高,对于地区产业来说无疑是一种良性的筛选,最终将驱动总体能源利用水平的提升;其次,在实行开放的经济体系下,外商直接投资作为影响能源效率的主导因素之一,大量的外资流入对本土技术进步及资本结构产生了显著的外溢效应。从经济直觉上分析,随着地区碳生产率水平的提高,外商投资行为在低碳约束下将有效地迫使资本技术附加值的提高,同时也将对资本质量及结构进行调整,进而有助于能源强度的降低。但是,对于部分落后地区,迫于经济发展的急切性,扩张型的资本引入对当地资源的过度开发与消耗则有可能抑制能源强度的下降;最后,技术进步及创新对于降低能源强度而言至关重要,碳生产率的有效约束将从能源投入端及碳排放产出端进行技术创新,以此使得地区经济发展获得更为充裕的竞争地位。然而,市场机制设计的缺陷及价格信号的滞后,随着治污及节能技术的提升,能源投入成本的下降亦可能造成能源要素的过度消耗,从而不利于能源强度的下降。因此,综合考虑了上述产业结构变动、技术进步及外商直接投资对能源强度的影响,为了考察不同碳约束水平下的最佳节能政策,本文将引入Hansen提出的门槛回归模型[19],以碳生产率作为门槛变量,从产业结构变动、技术进步及外商直接投资三个角度分别进行实证分析,模型如下所示:

EIi,t=α1RGDPi,t+α2OPENi,t+α3RESi,t+α4TCi,t+α5FDIi,t+λ1STRi,tI(ERi,t≤φ1)+λ2STRi,tI(φ1

(模型四) (4)

(模型五) (5)

EIi,t=α″1RGDPi,t+α″2OPENi,t+α″3RESi,t+α″4TCi,t+α″5STRi,t+λ″1FDIi,tI(ERi,t≤φ1)+λ″2FDIi,tI(φ1

(模型六) (6)

三、变量选取及数据说明

本文选择中国省域数据进行研究,全部样本为中国大陆地区30个省、自治区和直辖市,时间跨度为2000-2014年。其中西藏地区因数据缺失并未包括在内,香港、澳门、台湾地区由于制度差异和数据可得性等原因亦不在分析范围之内。原始数据主要来源于《新中国60年统计资料汇编》《中国能源统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》《国家知识产权局统计年报》及各地区统计年鉴等。为增加可比性,对涉及价格指数的指标均调整为以2000年为基期的不变价格。

1.能源强度(EI):以各省每年的能源消费总量与不变价格GDP之比表示,单位:吨标准煤/万元。

2.碳生产率(ER):以单位碳排放量的经济产值表示,其中,碳排放量的测算是基础。由于尚未有官方或者权威机构公布中国每年各省区的CO2排放量,目前国际上较为公认的测算方法为IPCC编写的《2006年IPCC国家温室气体清单》。为此,在具体测算时主要采用该方法对中国各省区能源相关活动碳排放量进行测算,如式(7)所示:

(7)

式中:EC表示能源活动碳排放总量,i表示能源消费种类,包括煤炭、焦炭、汽油、煤油、柴油、燃料油和天然气共7种;Ei为各省第i种能源消费总量,RME为用作原料和材料的能源消费量,CFR为固碳率,CF为发热值,CC为碳含量,COF为氧化因子。

3.控制变量(X):经济发展水平(RGDP):以各省人均实际GDP表示,单位:万元/人;对外开放程度(OPEN)及外商直接投资(FDI):分别以各省区进出口贸易总额和直接利用外商投资额占地区生产总值份额来衡量,单位:%;人均能源消费量(RES):以各省区人均能源消费量表示,单位:吨标准煤/人;产业结构(STR):以第三产业与第二产业增加值比值表示,单位:%;技术进步(TC):以各省区专利申请授权总量表示,单位:万件。

四、碳生产率对能源强度的影响效应分析

(一)直接影响效应及时空异质性分析

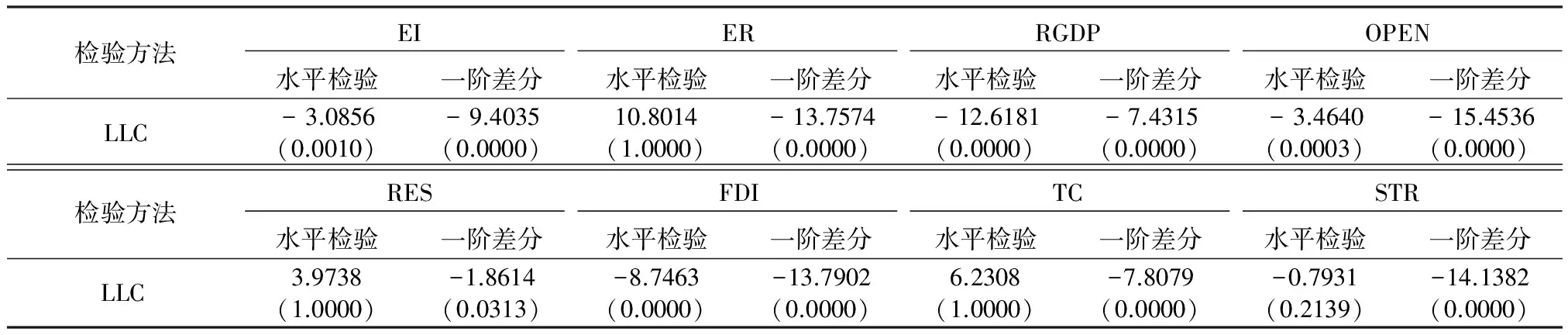

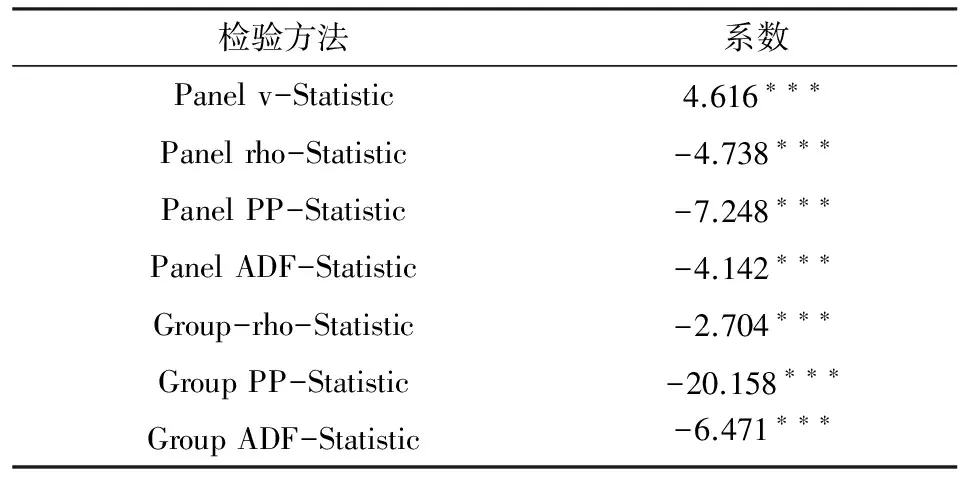

模型回归检验之前,为避免方程出现伪回归现象,首先将对面板数据进行单位根检验。考虑到各截面数据存在的差异性,下列单位根检验均含有个体效应及趋势项,并采用SIC准则判定各截面方程滞后阶数[20]。根据表1检验结果可知:碳生产率、人均能源消费量、技术进步及产业结构变量在5%的显著水平上不能拒绝原假设。当对数据一阶差分处理后,检验结果均在5%的显著水平上拒绝原假设,所有序列为一阶单整。在此基础上,对碳生产率与能源强度之间进行了协整检验。由表2协整检验结果我们发现,在1%的显著性水平检验上,碳生产率对能源强度存在长期的协整关系。

表1 面板单位根检验

注:括号内数值为P值,滞后阶数的选取根据SIC信息准则确定。

表2 面板协整检验

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平上通过统计性检验。

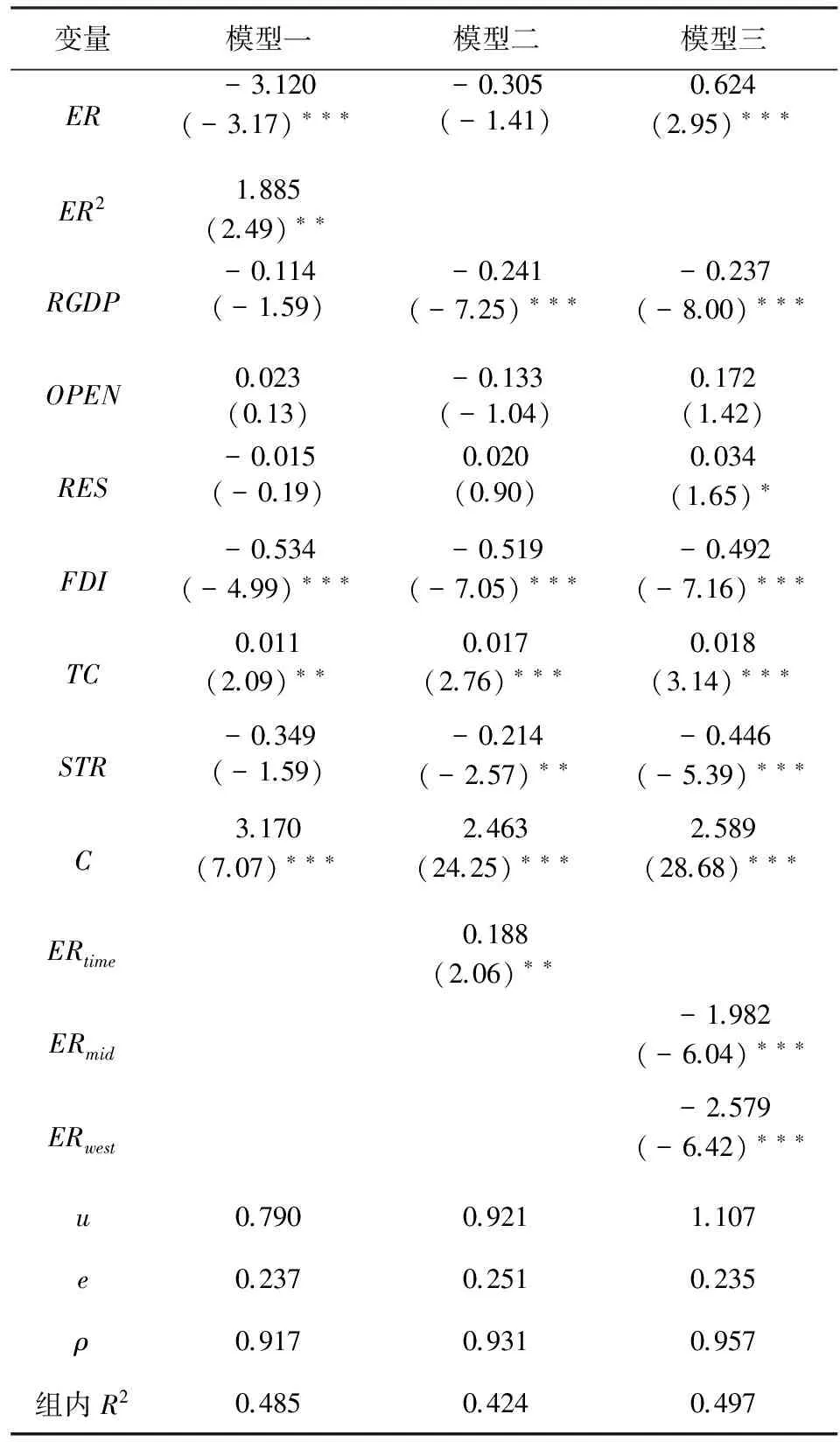

基于上述面板数据检验,利用Hausman检验对模型具体形式进行了检验,发现在1%的显著性水平下拒绝随机效应。同时,考虑到本文主旨为中国各地区个体关系研究,固定效应模型将可以提供较优的解释效果[21]。因此,下文将基于固定效应面板模型对模型一、模型二和模型三分别进行回归分析。表3回归系数显示,模型一中碳生产率的一次方项和二次方项系数分别为-3.120和1.885,并分别通过了1%和5%的显著性水平检验。表明碳生产率与能源强度服从“U”型关系,意味着碳生产率对能源强度的影响效应存在拐点,拐点位置大约位于0.828。从碳生产率均值来看(0.401),我国目前将仍然处于下降阶段,碳约束将对我国降低能源强度形成一定的倒逼作用。从模型二回归结果我们可以发现:2006-2014年时期哑变量回归系数显著为正,说明碳生产率于该时期对于能源强度的抑制作用下降了0.188左右,2006年之前,当碳生产率上升1%,能源强度将下降0.305%,而2006年之后,当碳生产率上升1%,能源强度将下降0.117%。表明随着节能成本的逐步上升,碳生产率促进能源强度下降的边际效应在逐渐递减。这也再次印证了碳生产率与能源强度之间存在的非线性关系,即随着碳生产率的提升,“遵循成本”效应将逐步替代“创新补偿”效应。另外,上述结果也一定程度上证实了“绿色悖论”存在的可能性,即面临可预见的高规格碳生产率,短期内可能加速能源的利用,从而使得能源强度上升。另一方面,引入地区哑变量的模型三回归结果显示:东部地区碳生产率提升1%,能源强度将上升0.624%。考虑到东部地区相对于中西部地区经济发展水平较优,目前碳生产率水平逼近拐点位置,2014年东部地区碳生产率均值(0.873)甚至已越过拐点位置。随着碳生产率的提高,治污技术得到了大幅度的提升,实现减排的同时使得能源的利用成本下降,这在一定程度上提升了能源的依赖程度。因此,就东部发达地区而言,寻求节能与减排“共轭”因素将是未来协调能源、经济与环境之间和谐发展的关键。其次,中部、西部地区哑变量在1%水平上显著为负,西部地区回归系数绝对值大于中部地区。表明相比于东部地区,碳生产率的提高将更有效地促进中西部地区能源强度的下降,并且西部地区的下降幅度高于中部地区。因此,对于中西部地区,由于目前碳生产率相对较低,生态环境承受力脆弱,经济发展情况、产业结构以及技术水平相对于东部地区较为落后,尤其对于资源型城市,应将碳减排工作放于首位,提升地区碳生产率以此促进能源强度的有效下降,实现节能与减排之间的良性循环。

表3 固定效应面板回归结果

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平上通过统计性检验,括号内数值为对应估计量t值。

此外,控制变量中:经济发展水平有效地降低了能源强度,这也从侧面反映了一个事实,随着经济活动伴随的碳排放及能源安全问题日渐严重,资源与环境强化政策及措施得以重视,地区经济发展逐步摆脱原有的粗放型模式,能源强度得到有效降低;对外开放虽然通过国际之间的频繁交流使得技术顺畅地流通,但是受限于国际分工地位,大量资源投入型产品的贸易一定程度上造成了能源消费的转移,因此使得对外开放对能源强度的影响并不显著;另一方面,外向型的经济发展模式,大规模的外商投资促进地区技术得以进步的同时也提升了地区资本结构的合理程度,从而将有效地降低能源强度;由于地区之间资源禀赋条件存在差异,部分落后地区节能意识的淡薄及发展方式的滞后,人均能源消费量对降低能源强度存在负面影响;产业结构调整将显著地降低能源强度,而技术进步对于降低能源强度存在负面影响[3]。

(二)间接影响效应分析

碳生产率对于能源强度的变化存在直接影响效应。另外,通过前文理论分析可知,碳生产率亦可能通过间接路径对能源强度产生不同程度的影响。因此,为了明确碳生产率对能源强度的影响机制,本部分将基于Hansen提出的门槛模型,将碳生产率作为门槛变量,从结构变动、技术进步及外商直接投资三个角度分别探讨碳生产率对能源强度的间接影响效应,以此探求碳生产率影响能源强度的具体路径。

1.产业结构(STR)

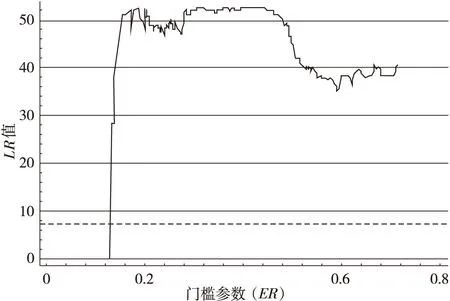

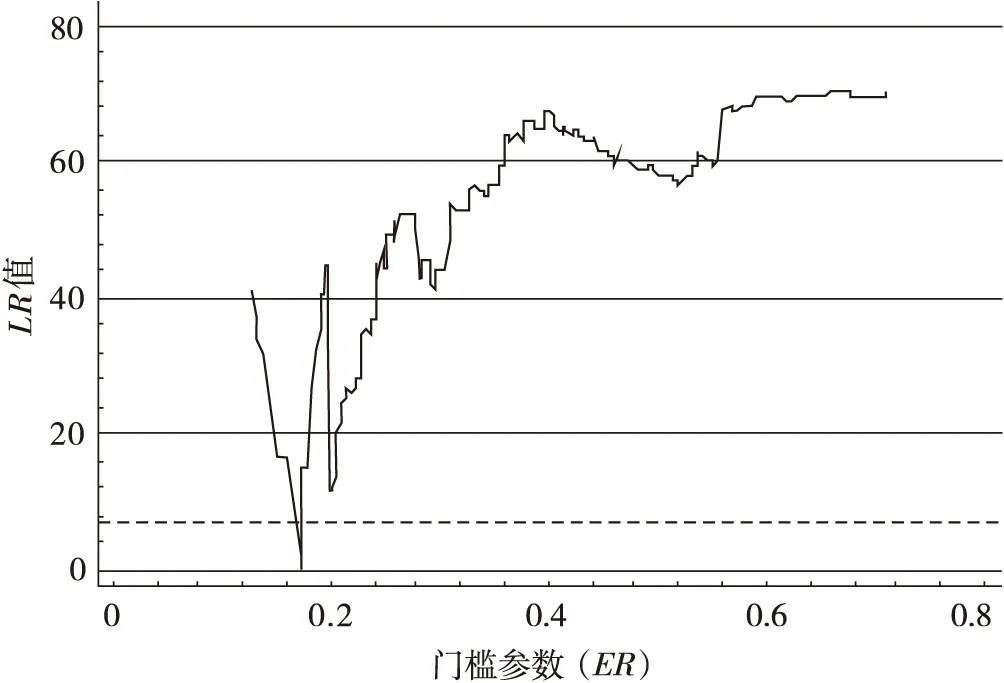

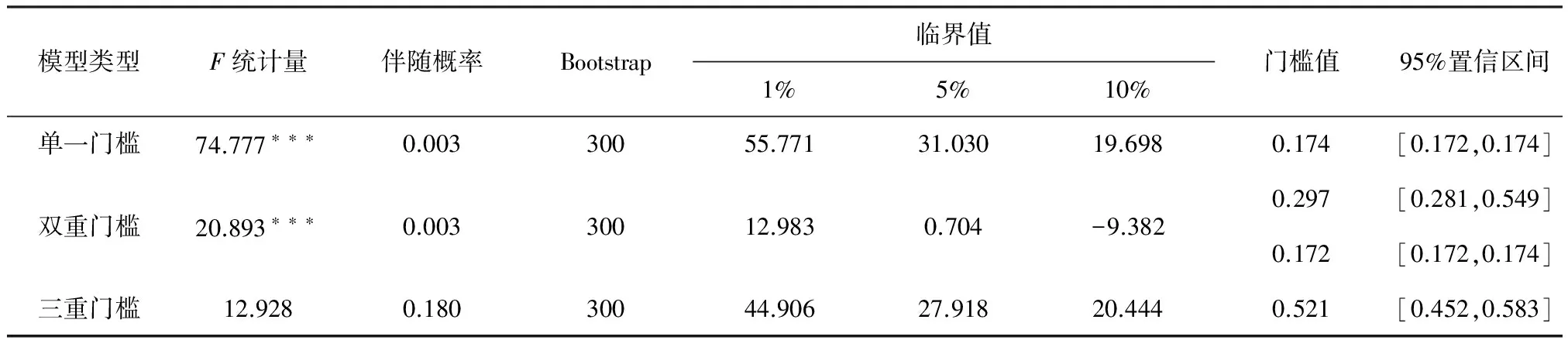

首先,将碳生产率作为门槛变量,采用产业结构变量与碳生产率相乘的交叉项,验证不同碳生产率约束条件下产业结构调整对能源强度影响效应的差异程度。进行模型回归分析前,需确定门槛模型具体形式,根据Hansen提出的“自抽样法”,在不同的门槛个数设定下对模型四进行了检验,结果列于表4。我们发现,单一门槛所对应的自抽样P值为0.017,双重门槛相应的P值为0.077,而三重门槛模型的P值为0.113。另外,结合图1(a)和图1(b)绘制的似然比函数图可知,当碳生产率为0.128及0.588时,似然比统计量LR为零。因此,根据上述两个门槛位置,将碳生产率划分为低规制(ER≤0.128)、中规制(0.128

表4 门槛检验(产业结构)

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平上通过统计性检验。

图1(a) 单一门槛搜索

图1(b) 双重门槛搜索

2.技术进步(TC)

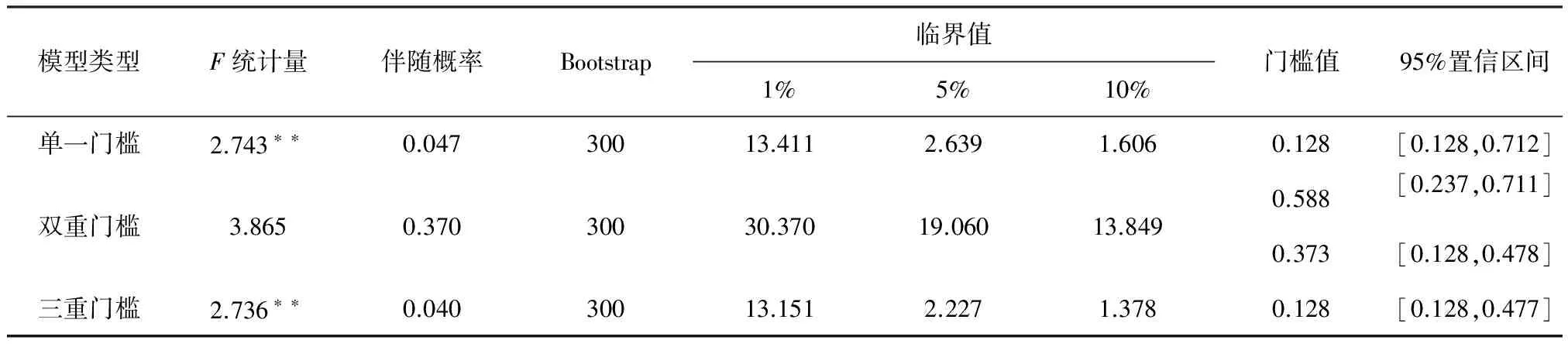

其次,依然将碳生产率作为门槛变量,采用技术进步变量与碳生产率相乘的交叉项,检验碳生产率约束通过技术的革新影响能源强度的传导机制。由于模型中自变量发生了变化,根据自抽样法对门槛模型进行了重新检验,表5数据显示双重门槛模型显著。根据门槛值0.172和0.297,将碳生产率分成低规制(ER≤0.172)、中规制(0.172

图2(a) 单一门槛搜索

图2(b) 双重门槛搜索

3.外商直接投资(FDI)

最后,我们将碳生产率作为门槛变量,采用外商直接投资变量与碳生产率相乘的交叉项,检验碳生产率约束如何影响地区引资政策从而影响能源强度的演化。同样,根据自抽样法对模型形式进行检验,如表6所示,单一门槛和三重门槛在5%的显著性水平上显著,但是通过观察门槛值可以发现,第三个门槛与第一轮搜索的门槛重叠。因此,我们将根据单一门槛模型进行分析,将碳生产率分成低规制(ER≤0.128)和高规制(ER>0.128)两种类型。通过表7回归系数我们可以发现,无论地区碳生产率处于何种水平,外商直接投资将有效地促进地区能源强度的降低。另外随着碳生产率的提升,有效地形成了“绿色壁垒”促使外商投资资本升级和技术外溢效应,从而加速了能源强度的下降。因而,从整体层面来说,外商直接投资于我国并不存在“污染天堂”现象。同时,碳生产率约束力的提高对外商直接投资的节能作用具有加速效应。可能的原因有两点:其一、受限于本土碳排污空间的限制,迫使外商资本进行生产技术及排污技术的创新,从而一定程度上缓解了我国环境及资源压力;其二、外商直接投资推动地区经济发展的同时,地方政府逐步对资本引入与生态经济之间的关系进行了审视。基于政策的积极引导,清洁型、技术型资本的流入一方面推动了地区技术创新能力的发展,同时也促使地区资本及产业结构逐步高级化,使得发展环境友好型、资源节约型经济成为可能。

表5 门槛检验(技术进步)

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平上通过统计性检验。

表6 门槛检验(外商直接投资)

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平上通过统计性检验。

表7 门槛模型回归结果

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平上通过统计性检验,括号内数值为对应估计量t值。

图3 门槛搜索过程

五、结论及政策启示

为了论证碳生产率是否能在减排的基础上形成倒逼机制促使能源强度的降低,本文基于2000-2014年省级面板数据研究了碳生产率对能源强度的双重效应。从直接效应上来看,碳生产率对能源强度的影响作用呈现“U”型曲线,拐点位置大致位于0.828。就目前中国实际情况来看,碳生产率的约束将有效地形成倒逼机制,促使能源强度的降低,达到“节能”与“减排”双赢的预期效果。但是,随着节能成本的上升,碳生产率的边际节能效应正逐步递减。此外,地区之间碳生产率所引致的节能效应存在一定的空间异质性。另一方面,碳生产率约束通过产业结构、技术进步和外商直接投资等渠道对能源强度产生间接影响。具体而言:碳生产率的提高将倒逼产业结构高级化,扭转产业结构对能源强度的作用方向。同时,随着约束力度的加强,外商直接投资所引致的资本积累及技术外溢具有加速效应。但是,碳生产率的提高,一方面通过提高技术水平降低能源强度,另一方面由于能源价格的扭曲,技术的提高对于能源消费存在显著的反弹效应,致使技术进步对能源强度的影响表现为负面作用。综上所述,本文提出以下政策建议:

(1)从广义角度分析,碳生产率对能源强度的影响效应随着约束力度的提升从“倒逼节能”效应演变为“绿色悖论”效应。就目前我国经济发展阶段而言,适度地规制地区碳排污行为将有利于促成“减排”与“节能”双赢的局面。但是,由于地区之间经济发展、产业结构及资源禀赋条件存在差异,碳排放现状也存在较大的差异。政府机构在约束地区碳排放行为的同时警惕不切实际地加大碳减排管制力度,应注重减排政策的灵活性及政策间的协调性。具体而言,对于东部发达省份,由于碳排放标准等“强制型”政策工具缺乏内在激励机制,人们对于传统能源所持有的悲观期望甚至可能造成短期内能源强度的反弹。因此,东部地区减排工作应以“激励型”工具为主,如碳排污权交易、碳排放补贴等。而对于中西部落后地区,现存的环境问题较为严重,大幅提升约束力度将有效地促进“减排”与“节能”的协调发展。因此,地方政府应对经济发展与生态环境之间的关系进行重新审视,强调提高能源效率缓解碳排放问题的同时,注重碳生产率的倒逼效应发挥,以“强制型”工具为主,并施以“激励型”工具以辅佐碳生产率发挥节能作用。

(2)明确产业结构调整与节能减排之间的相互作用关系,提升碳生产率约束与产业政策之间的匹配程度,以此实现节能与减排的协同效应。对于落后地区而言,产业结构调整需以“保增长,调结构,促改革”为准则,将碳生产率标准纳入地区产业升级的考核目标之中,明确产业结构高级化含义,避免为了短期的经济利益出现产业逆淘汰现象,使得地区能源利用水平恶化。就发达地区而言,以技术性、环境友好型为代表的服务业虽然在一定程度上使得地区能源强度降低,但受行业服务性质影响可能引致非服务行业能源消费量的增加。因此,地方政府切勿盲目推进地区第三产业大规模的发展,在现有的开放型经济体系中,逐步促使地区服务行业向高级化发展,摆脱国际代工模式下制造业的累赘,以此建立具有战略地位的新兴产业。同时,对于地区内部部分高耗能产业,建立合理的产能考核机制,淘汰部分高耗能、高排放产业,避免此类产业发生“碳转移”现象。最后,在国家区域协同战略的引导下,发达地区应积极对输出产业进行技术升级,有效地发挥产业转移所带来的技术“携带”效应,最终提升落后地区能源利用水平。

(3)技术进步的提高将有效地促进能源强度的降低,但是,对于部分地区由于能源市场机制的不完善,能源要素价格扭曲现象严重,致使碳生产率约束所引致的技术创新对能源消费存在一定的反弹现象。一方面,应进一步推进地区能源利用技术的提高,具有针对性地提高科研投入比例及研发强度,着实提升自主创新能力。同时,积极引进与自身技术吸纳能力相匹配的节能与减排技术,落实反向学习与二次开发利用,实现从吸纳到模仿再到创新的演化。另一方面,深化能源价格体制改革,理清能源定价机制,通过碳排放征税等手段令环境退化成本内部化,纠正扭曲的能源价格。其次,大力鼓励能源供给侧改革,建立多样化、高效化的能源供应及消费体系,加强光伏、风能等绿色能源的推广与应用,早日实现“节能”与“减排”相互协同发展的局面。

(4)外商直接投资作为有效降低能耗的调整政策之一,但并不意味着地方政府可以放松碳生产率的约束力度,高强度的碳约束能力将有效地实现外商直接投资技术外溢及资本积累的加速。因此,地区政府应避免出现“为增长而竞争”的局面,切勿以宽松的碳排污管制力度吸引高能耗、高排放资本的进驻,杜绝发达国家将本国地区视为“污染天堂”。另一方面,积极发挥引资政策的导向功能,根据地区现有的资本结构、资源要素等条件制定合理的引资策略,统筹地区之间协调发展,促进能源强度的全面下降。

[1] 胡初枝,黄贤金,钟太洋,等. 中国碳排放特征及其动态演进分析[J]. 中国人口·资源与环境,2008,18(3):38-42.

[2] 林伯强,姚昕,刘希颖. 节能和碳排放约束下的中国能源结构战略调整[J]. 中国社会科学,2010(1):58-71+222.

[3] 周肖肖,丰超,胡莹,等. 环境规制与化石能源消耗[J]. 中国人口.资源与环境,2015,25(12):35-44.

[4] 龙如银,邵天翔. 中国三大经济圈碳生产率差异及影响因素[J]. 资源科学,2015,37(6):1249-1257.

[5] 陈诗一. 中国碳排放强度的波动下降模式及经济解释[J]. 世界经济,2011(4):124-143.

[6] Long R Y, Shao T X,Chen H. Spatial econometric analysis of China’s province-level industrial carbon productivity and its influencing factors[J]. Applied Energy, 2016, 166: 210-219.

[7] Liu N,Ma Z J,Kang J D. Changes in carbon intensity in China’s industrial sector: Decomposition and attribution analysis[J]. Energy Policy, 2015, 87: 28-38.

[8] 张兵兵. 碳排放约束下中国全要素能源效率及其影响因素研究[J]. 当代财经,2014(6):13-22.

[9] 王兵,於露瑾,杨雨石. 碳排放约束下中国工业行业能源效率的测度与分解[J]. 金融研究,2014(10):128-141.

[10] Wang K, Wei Y M. China’s regional industrial energy efficiency and carbon emissions abatement costs[J].Applied Energy, 2014, 130: 617-631.

[11] 陈德敏,张瑞. 环境规制对中国全要素能源效率的影响——基于省际面板数据的实证检验[J]. 经济科学,2012(4):49-65.

[12] 张华,王玲,魏晓平. 能源的“波特假说”效应存在吗?[J]. 中国人口.资源与环境,2014,24(11):33-41.

[13] 高志刚,尤济红. 环境规制强度与中国全要素能源效率研究[J]. 经济社会体制比较,2015(6):111-123.

[14] Valeria C,Francesco C. Environmental regulation and the export dynamics of energy technologies[J]. Ecological Economics, 2008, 66(2-3): 447-460.

[15] 李程宇. 《京都》15年后:分阶段减排政策与“绿色悖论”问题[J]. 中国人口·资源与环境,2015,25(1):1-8.

[16] Porter M E, van der Linde C. Toward a new conception of the environment-competiveness relationship[J].Journal of Economic Perspectives, 1995(4): 97-118.

[17] Sinn H. Public policies against global warming: a supply side approach[J]. International Tax Public Finance, 2008, 15(4): 360- 394.

[18] Cropper M L,Oates W E. Environmental economics:a survey[J]. Journal of Economic Literature, 1992,30: 675-740.

[19] Hansen B E. Sample splitting and threshold estimation[J]. Econometrica, 2000, 68(3): 575-603 .

[20] 毛雁冰,薛文骏. 我国产业能源消耗对经济产出和就业的异质性影响——基于面板协整模型的实证分析[J]. 财经研究,2012,38(6):102-112.

[21] 何江,张馨之. 中国区域经济增长及其收敛性:空间面板数据分析[J]. 南方经济,2006(5):44-52.

责任编辑、校对:李再扬

2016-07-31

国家自然科学基金项目“基于新功能主义的政府R&D经费投入空间溢出效应研究”(71303029)。

潘雄锋(1980-),湖南省浏阳市人,副教授,博士生导师,研究方向:能源经济与管理;潘仙友(1989-),浙江省台州市人,博士研究生,研究方向:能源战略与经济系统分析;李昌昱(1994-),湖北省宜昌市人,硕士研究生,研究方向:产业经济。

A

1002-2848-2016(06)-0034-10